3. Определение среднего уха. Клиническая анатомия среднего уха.

4. Строение барабанной перепонки.

5. Строение спирального органа.

6. Теории слуха.

7. Исследование слуха.

8. Дифференциальная диагностика снижения остроты слуха.

9. Исследование вестибулярного аппарата.

10. Спонтанный нистагм, его виды и степени.

Лекция №9. Заболевания наружного и среднего уха (острый гнойный средний отит, мастоидит). Особенности течения острого среднего отита у детей. Хроническое гнойное воспаление среднего уха. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.

Labor recedet, bene factum non abscedet.

(Трудности уйдут, а благое дело останется.)

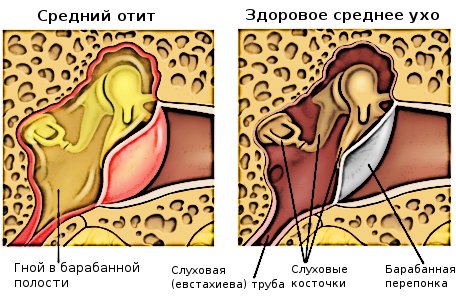

Рис.50. Изображение структур среднего уха при воспалении и в норме

Клиника. В клиническом течении острого среднего отита выделяют 3 стадии: доперфоративную, перфоративную и репаративную.

Доперфоративная стадия в первую очередь характеризуется болевым синдромом. Боль ощущается в глубине уха и имеет самые разнообразные оттенки. Боль может быть очень сильной и мучительной, лишая больного покоя и сна. Боль возникает в результате инфильтрации слизистой оболочки барабанной полости, а также скопления в ней экссудата, давящего на нервные окончания языкоглоточного и тройничного нервов. Этим объясняется и характер иррадиации боли в висок, зубы, усиливающейся при глотании и кашле.

Больные жалуются на заложенность уха, шум в нем. Объективно отмечается снижение остроты слуха по типу нарушения звукопроведения.

Это связано с ограничением подвижности барабанной перепонки и слуховых косточек. При вирусном происхождении отита может нарушаться и звуковосприятие.

Отоскопия. Сначала отмечается втяжение барабанной перепонки, инъекция сосудов по ходу рукоятки молоточка.

Затем ограниченная гиперемия становится разлитой, исчезают опознавательные пункты перепонки. Барабанная перепонка выбухает в наружный слуховой проход. При вирусном остром среднем отите на барабанной перепонке могут быть красно-синие пузырьки, наполненные кровью.

Перфоративная стадия наступает на 2–3-й день заболевания. После прободения барабанной перепонки боль стихает и появляется гноетечение из уха. При этом улучшается общее состояние, снижается температура тела. При выделении гноя через перфорацию контуры самой перфорации не видны, но часто обнаруживается так называемый пульсирующий рефлекс – гной маленькими каплями выделяется через перфорацию синхронно пульсу.

При остром среднем отите перфорация редко бывает обширной. Большая перфорация говорит о тяжести основной инфекции и наблюдается при разрывах барабанной перепонки, скарлатине, туберкулезе. Гноетечение наблюдается в среднем 10 дней.

Репаративная стадия. При благоприятном течении болезни гноетечение из уха прекращается, и перфорация барабанной перепонки самостоятельно рубцуется. Все субъективные симптомы стихают, барабанная перепонка принимает нормальный вид. Слух постепенно нормализуется – это связано с восстановлением вентиляционной функции слуховой трубы.

При повышенной вирулентности микрофлоры, выраженном снижении общей резистентности организма или при нерациональном лечении могут возникнуть неблагоприятные последствия:

- образование стойкой сухой перфорации барабанной перепонки;

- переход в хроническую форму среднего отита;

- развитие адгезивного процесса;

- возникновение осложнений: гнойного мастоидита, лабиринтита, менингита, абсцесса мозга, мозжечка, синустромбоза и сепсиса.

Диагностика ОСО основана на типичных жалобах, наличии в анамнезе предшествующего ринита или ОРВИ и данных инструментального исследования.

При отоскопии определяются гиперемия и утолщение барабанной перепонки, ее выбухание и нарушение подвижности. При наличии отделяемого в наружном слуховом проходе осмотр с использованием оптики позволяет увидеть перфорацию, которая в этом случае чаще бывает щелевидной, нередко прикрытой язычком отечной слизистой оболочки (чаще при ЗОСО или РОСО). При стертой клинической картине и преобладании у ребенка неспецифических симптомов (раздражительность, диарея и др.) окончательный диагноз ставят на основании отоскопической картины. Однако осмотр барабанной перепонки, особенно у маленьких детей, весьма сложен, а верная интерпретация отоскопической картины требует большого профессионального опыта. Слуховой проход ребенка очень узок и изогнут, а барабанная перепонка расположена почти в горизонтальной плоскости, т. е. под очень острым углом к оси зрения. Малейшее неверное движение при удалении из наружного слухового прохода серы или слущенного эпидермиса вызывает крик ребенка, в результате чего барабанная перепонка немедленно краснеет, имитируя картину ОСО. Сама процедура туалета слухового прохода может вызвать тот же эффект.

В связи с этим в сложных диагностических ситуациях отоскопия, окончательное уточнение диагноза и принятие решения о необходимости антибактериальной терапии должны быть обязанностью не педиатра, а опытного ЛОР-специалиста. В этом случае туалет слухового прохода, осмотр барабанной перегородки и при необходимости тимпанопункция у детей могут быть выполнены под наркозом. Тимпанометрия и аудиометрия имеют вторичное значение в диагностике ОСО, ЗОСО и РОСО: они используются преимущественно у взрослых.

У грудных детей раннего возраста клиника ОСО чаще проявляется неспецифическими симптомами: больной ребенок постоянно кричит, крутит или качает головой, старается наклонить голову так, чтобы больное ухо было расположено ниже, утопить его в подушку.

Весьма популярный среди педиатров метод диагностики отита путем надавливания на козелок дает немало ложноположительных реакций. Для повышения достоверности этот метод лучше выполнять, когда ребенок спит.

ЛЕЧЕНИЕ острого гнойного среднего отита зависит от стадии заболевания.

В доперфоративную стадию основная задача заключается в снятии боли. Для этого необходимо восстановить дренажную функцию слуховой трубы или дать выход гнойному экссудату при помощи разреза барабанной перепонки, т. е. парацентеза.

Парацентез чаще применяется у детей, так как детская барабанная перепонка толще и больше сопротивляется прорыву, чем у взрослых, а общие симптомы бывают выражены более резко. Кроме того, у детей значительно выше риск возникновения внутричерепного осложнения за счет возможного проникновения гнойного экссудата через незаращенные костные швы.

При этом парацентез показан, когда налицо повышенное давление гноя в барабанной полости, что сказывается общими симптомами: сильной болью, высокой температурой. Основным местным признаком является выпячивание барабанной перепонки и болезненность при давлении на сосцевидный отросток.

Важное значение имеют сроки заболевания. Обычно при остром течении отита перфорация наступает на 2–3-й день болезни. Поэтому, если, несмотря на интенсивное лечение, улучшение не наступает, на 4–5-й день проводят парацентез.

Лечение ОСО может включать:

- топические антибактериальные препараты в сочетании с кортикостероидами (ушные капли);

- топические осмотически активные и антибактериальные препараты (ушные капли);

- анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты;

- топические и системные деконгестанты;

- антигистаминные препараты;

- туалет и анемизацию полости носа, анемизацию и катетеризацию слуховой трубы;

- системную антибактериальную терапию;

- миринготомию и шунтирование барабанной полости.

Мастоидит является самым частым осложнением острого гнойного среднего отита.

Он возникает при переходе воспаления со слизистой оболочки клеток сосцевидного отростка на костную ткань с возникновением остеомиелита. Такой переход наиболее легко совершается при пневматическом строении сосцевидного отростка.

Типичный мастоидит патолого-морфологически характеризуется вначале воспалением мукопериоста клеток отростка, которое рано захватывает костные перемычки между клетками, что ведет к разрушению и расплавлению этих перегородок. В данном случае мы ведем речь о вторичном мастоидите, который развивается после перенесенного острого гнойного среднего отита или на его фоне. Редко встречается и первичный мастоидит, например при травме сосцевидного отростка.

Возникновению мастоидита, т. е. переходу воспалительного процесса со слизистой оболочки на кость, способствует ряд факторов:

1. Высокая вирулентность инфекции.

2. Пониженная общая резистентность организма вследствие различных хронических заболеваний.

3. Затрудненный отток экссудата из барабанной полости.

4. Возникновение блока входа в сосцевидную пещеру.

5. Нерациональное лечение острого отита.

Мастоидит можно сравнить с миной замедленного действия. Эмпиема отростка не манифестирует до тех пор, пока гной не проложит себе какой-либо путь оттока (Солдатов И.Б., Гофман В.Р., 2000).

В диагностике мастоидита отмечают классическую триаду симптомов:

- оторея,

- болезненность при надавливании на сосцевидный отросток,

- ретроаурикулярный отек, оттопыренное ухо.

Патогномоничным симптомом мастоидита является нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода в костном отделе вследствие периостита. В этом месте иногда образуется фистула, через которую гной поступает в слуховой проход.

Характерно для мастоидита ощущение пульсации внутри уха. Абсолютным признаком мастоидита является прорыв гноя через наружный кортикальный слой под кожу (субпериостальный абсцесс).

Важным методом в диагностике мастоидита является рентгенография височных костей по Шюллеру и сравнение больного уха со здоровым, КТ височной кости. При этих исследованиях отмечается снижение рентгенопрозрачности из-за уменьшения содержания воздуха, матовое затемнение сосцевидных ячеек.

Если гной из верхушечных клеток сосцевидного отростка прорывается в межфасциальные пространства шеи, то говорят о верхушечно-шейном мастоидите. Различают несколько форм верхушечного мастоидита, названных по имени авторов (Бецольда, Чителли, Орлеанского, Муре).

При мастоидите Бецольда гной распространяется через внутреннюю стенку сосцевидного отростка под мышцы шеи, может достигнуть средостения и вызвать медиастинит. При остальных формах распространение гноя может происходить через incisura digastrica верхушки отростка.

Мастоидит, при котором воспалительный процесс уже не ограничен слизистой оболочкой и распространяется на кость, следует лечить хирургическим путем.

Показания к мастоидотомии:

- симптомы отогенных интракраниальных осложнений;

- признаки поднадкостничного абсцесса;

- очаг расплавления воздухоносных ячеек сосцевидного отростка на КТ;

- паралич лицевого нерва.

Суть операции сводится к вскрытию всех пораженных ячеек сосцевидного отростка и пещеры через planum mastoideum. По окончании операции образуется единая полость на месте антрума и удаленных клеток сосцевидного отростка. Послеоперационную рану ведут открыто. Излечением считается полное закрытие послеоперационной полости, прекращение гнойных выделений и восстановление слуха.