Внутреннее ухо (лабиринт)

Лабиринт – слово греческое; в греческой мифологии это огромное здание на острове Крит с множеством запутанных ходов, построенное искусным архитектором и скульптором Дедалом для царя Миноса. В лабиринте находилось чудовище Минотавр, которого убил афинский герой Тезей.

Ушному лабиринту дали такое название в связи с его сложностью строения.

Рис. 46. Костный лабиринт

Рис. 46. Костный лабиринт

Он состоит из ряда сообщающихся между собой полостей и ходов, имеющих соединительнотканную оболочку (перепончатый лабиринт) и заключенных в костный лабиринт, который, в свою очередь, замурован в толще пирамиды височной кости. Костный лабиринт заполнен жидкостью – перилимфой, а перепончатый – эндолимфой. Жидкости отличаются по электролитному составу. Эндолимфа представляет собой фильтрат перилимфы, характеризующийся совершенно иной концентрацией ионов натрия и калия.

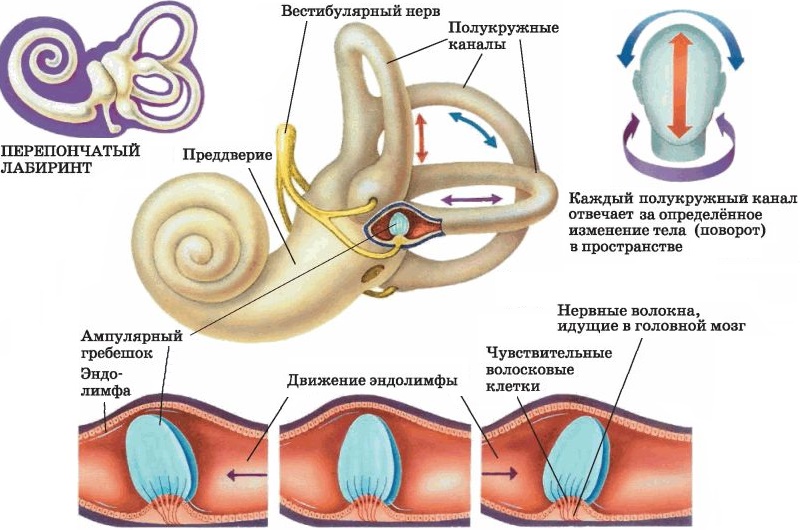

Костный лабиринт разделяется на улитку, преддверие и полукружные каналы. Преддверие и основной завиток улитки составляют медиальную стенку барабанной полости. Преддверие сообщается с последней при помощи овального и круглого окон. Полукружные каналы расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Каждый канал имеет расширенный ампулярный конец. Простые концы вертикальных полукружных каналов сливаются в общее колено. Латеральный канал подходит вплотную к входу в пещеру, составляя его медиальную стенку. Костная улитка состоит из спирально завитого вокруг стержня канала, который у человека имеет 2,5 оборота.

Рис. 47. Костная улитка

С анатомической и физиологической точек зрения во внутреннем ухе различают два рецепторных аппарата: слуховой, находящийся в перепончатой улитке (ductus cochlearis), и вестибулярный, объединяющий мешочки преддверия (sacculus et utriculus) и три перепончатых полукружных канала.

Перепончатый лабиринт состоит из улиткового протока, двух мешочков преддверия, сферического и эллиптического, и полукружных протоков. В улитковом протоке на базилярной мембране расположен рецептор слухового анализатора – спиральный (кортиев) орган. Кортиев орган С п и р а л ь н ы й ( к о р т и е в ) о р г а н состоит из нейроэпителиальных внутренних и наружных волосковых клеток, поддерживающих и питающих клеток (Дейтерса, Гензена, Клаудиуса), наружных и внутренних столбиковых клеток, образующих кортиевы дуги. Кнутри от внутренних столбиковых клеток располагается ряд внутренних волосковых клеток (до 3500); снаружи от наружных столбиковых клеток расположены ряды наружных волосковых клеток (до 20 000). Всего у человека насчитывают около 30 000 волосковых клеток. Они охватываются нервными волокнами, исходящими из биполярных клеток спирального ганглия. Клетки спирального органа связаны друг с другом, как это обычно наблюдается в строении эпителия. Между ними имеются внутриэпителиальные пространства, заполненные жидкостью, получившей название «кортилимфа». Она тесно связана с эндолимфой и довольно близка к ней по химическому составу, однако имеет и существенные отличия, составляя, по современным данным, третью внутриулитковую жидкость, обусловливающую функциональное состояние чувствительных клеток. Считают, что кортилимфа выполняет основную, трофическую, функцию спирального органа, поскольку он не имеет собственной васкуляризации.

Над спиральным органом расположена покровная мембрана (membrana tectoria), которая так же, как и основная, отходит от края спиральной пластинки. Покровная мембрана представляет собой мягкую, упругую пластинку, состоящую из протофибрилл, имеющих продольное и радиальное направление. Эластичность этой мембраны различна в поперечном и продольном направлениях. В покровную мембрану через кортилимфу проникают волоски нейроэпителиальных (наружных, но не внутренних) волосковых клеток, находящихся на основной мембране. При колебаниях основной мембраны происходят натяжение и сжатие этих волосков, что является моментом трансформации механической энергии в энергию электрического нервного импульса. В основе этого процесса лежат отмеченные выше электрические потенциалы лабиринтных жидкостей.

В чувствительных клетках спирального органа происходит трансформация механической энергии в процесс нервного возбуждения. Возникающие при этом импульсы направляются в спиральный узел улитки и далее по улитковому корешку n. vestibulocohlearis в мостомозжечковый треугольник и продолговатый мозг, где первый нейрон заканчивается в вентральном и дорсальном улитковых ядрах. Далее волокна частью перекрещиваются в мосту, частью идут по своей стороне мозгового ствола и в составе латеральной петли доходят до оливы – здесь заканчивается второй нейрон. Волокна третьего нейрона направляются к нижним холмикам крыши среднего мозга и медиальным коленчатым телам.

Наконец, волокна четвертого нейрона заканчиваются в слуховой области коры, преимущественно в поперечных височных извилинах.

Поскольку основная масса проводящих путей подвергается перекресту и оканчивается в противоположной стороне коры, каждая улитка связана с корковыми центрами обоих полушарий мозга.

Рис. 48. Вестибулярный аппарат

Нервные волокна от ампул полукружных каналов и мешочков преддверия идут к вестибулярному ганглию, находящемуся на дне внутреннего слухового прохода. Отсюда вестибулярная ветвь через внутренний слуховой проход направляется в продолговатый мозг к ядрам Бехтерева, Швальбе и Роллера. Эта вестибулярная зона связана многочисленными проводниками, входящими в состав заднего продольного пучка, с ядрами четверохолмия, а также с глазодвигательными нервами. Вестибулярные ядра имеют связи с мозжечком и ядрами вегетативных центров. Вестибулярный анализатор, как и все другие, имеет корковое представительство, больше в теменной и височной долях.

Особенности к р о в о с н а б ж е н и я и и н н е р в а ц и и лабиринта состоят в том, что: 1) ветви лабиринтной артерии не имеют анастомозов; 2) преддверная (рейсснерова) мембрана лишена капилляров; 3) в crista ampullaris полукружных каналов и пятнах utriculus и sacculus подэпителиальная капиллярная сеть находится в непосредственном контакте с нейрочувствительным эпителием; 4) в нервных рецепторах преддверия и полукружных каналов к каждой чувствительной клетке подходит не одно, а несколько нервных волокон, поэтому гибель одного из этих волокон не влечет за собой гибели клетки; 5) в спиральном органе к каждой чувствительной клетке подходит только одно концевое нервное волокно, не дающее ответвлений к соседним клеткам, поэтому дегенерация нервного волокна ведет к гибели соответствующей клетки; 6) существует афферентная и эфферентная иннервация клеток, т.е. иннервация, осуществляющая центростремительный и центробежный поток. 95 % афферентной (центростремительной) иннервации приходится на внутренние волосковые клетки, основной эфферентный поток, наоборот, направлен на наружные волосковые клетки.

ФИЗИОЛОГИЯ ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ

Звуковая волна, улавливаемая ушной раковиной, попадает в наружный слуховой проход, вызывая вибрацию барабанной перепонки и слуховых косточек. Ушная раковина – коллектор звуковых волн – играет важную роль в ототопике. Слуховой проход является хорошим проводником звуков. Извилистость прохода и высокая чувствительность его кожи способствуют защите от механических и термических факторов. Ушная раковина и наружный слуховой проход имеют собственную резонансную частоту (3–5 кГц).

Наружное ухо усиливает звуки с частотой 3 кГц на 10–12 дБ за счет соответствия длины слухового прохода 1/4 длины волны этой резонансной частоты. Структуры наружного уха избирательно усиливают звуки высоких частот, которые близки к их собственным резонансным частотам.

Вследствие этого человеческое ухо наиболее чувствительно к акустическим колебаниям частотой около 3 кГц (сюда относится большая часть звуков речи) — они лучше воспринимаются, но при чрезмерной интенсивностинередко приводят к акустическим травмам, поэтому весьма типична потеря слуховой чувствительности именно в таком частотном диапазоне[34].

В норме человек способен слышать звуки в диапазоне от 16 Гц до 20 кГц (при воздушном проведении).

Роль барабанной перепонки и слуховых косточек состоит в том, что благодаря им воздушные колебания большой амплитуды и относительно малой силы трансформируются в колебания ушной лимфы с относительно малой амплитудой, но с большим давлением.

Это достигается, во-первых, тем, что площадь подножной пластинки стремени (3 кв. мм) примерно в 20–25 раз меньше площади барабанной перепонки (85 кв. мм), поэтому энергия, принимаемая пластинкой стремени, концентрируется на меньшей поверхности; во-вторых, благодаря рычажному механизму функционирования слуховых косточек сила, передаваемая на ушную лимфу, увеличивается еще примерно в 2 раза. Таким образом, коэффициент трансформации будет равняться 50–60. Однако, учитывая, что только часть барабанной перепонки активно принимает участие в колебаниях, коэффициент трансформации равен 20–25.

Колебания подножной пластины стремени в овальном окне возбуждает жидкости ушного лабиринта. Звуковая волна распространяется по лестнице преддверия улитки к геликотреме и через нее в барабанную лестницу – к мембране круглого окна. Колебания перилимфы передаются на эндолимфу и перепончатый лабиринт. Распространение звуковой волны в перилимфе возможно благодаря наличию вторичной мембраны круглого окна, а в эндолимфе – вследствие эластического эндолимфатического мешка, сообщающегося с эндолимфатическим пространством лабиринта через эндолимфатический проток.

Движение жидкостей лабиринта вызывает колебания базилярной мембраны перепончатого лабиринта, на которой находится кортиев орган с чувствительными волосковыми клетками (Солдатов И.Б., Гофман В.Р., 2000).

Основным путем доставки звуков к уху является воздушный. Другим путем доставки звуков к улитке является костная проводимость.

Под влиянием воздушных колебаний, а также при соприкосновении вибраторов с покровами головы кости черепа приходят в колебания. Имеется два типа костной проводимости:

1. Инерционный. Под влиянием звуковых волн весь череп совершает колебательные движения. При этом осуществляется относительное смещение подножной пластинки стремени в овальном окне. Этот тип костной проводимости играет существенную роль для передачи басовых звуков.

2. Компрессионный тип костной проводимости имеет место при воздействии высоких звуков. Под воздействием высоких звуков череп начинает колебаться отдельными сегментами, которые испытывают то сжатие, то ослабление давления. Такому же периодическому сжатию и ослаблению компрессии подвергается лабиринтная капсула.

При этом благодаря разной акустической сопротивляемости окон улитки (мембрана круглого окна гораздо податливее) происходит движение базилярной мембраны.

ФИЗИОЛОГИЯ ЗВУКОВОСПРИЯТИЯ. Звуковосприятие начинается с рецепторных клеток кортиева органа, которые преобразуют механические звуковые колебания в электрические нервные импульсы. Звуковосприятию соответствует понятие слухового анализатора (по И. П. Павлову) и слуховой сенсорной системы, объединяющих слуховые рецепторы, проводящие пути и слуховые центры различных уровней ЦНС, включая кору височной доли головного мозга.

Существуют различные теории слуха, объясняющие механизм звуковосприятия в кортиевом органе:

1. Теории периферического анализа звука:

- резонансная теория Гемгольца (1863);

- гидродинамические теории;

- бегущей волны (Бекеши, 1960);

- столба жидкости (Роаф-Флетчер, 1930);

- теория Флока (1977);

- теория Ухтомского (1945).

2. Теории центрального анализа звука:

- телефонная (Резерфорд, 1886);

- стоячих волн (Эвальд, 1899).

3. Дуалистическая теория (Ребул, 1938).

Теории периферического анализа звука предполагают возможность первичного анализа его свойств в улитке благодаря ее анатомо-функциональным особенностям.

Резонансная теория Гемгольца заключается в том, что базилярная мембрана представляет собой набор «струн» разной длины и натянутости подобно музыкальному инструменту. «Струны» резонируют и реагируют на соответствующие им частоты. Теория Гемгольца впервые позволила объяснить основные свойства уха – определение высоты, силы и тембра звука.

Согласно резонансной теории, любой чистый тон имеет свой ограниченный участок на основной мембране. В улитке происходит первичный анализ звуков. Низкие звуки вызывают колебания участков.

По гидродинамической теории Бекеши звуковая волна, проходя в перилимфе обеих лестниц, вызывает колебания основной мембраны в виде бегущей волны. В зависимости от частоты звука происходит максимальный изгиб мембраны на ограниченном ее участке. Низкие частоты вызывают бегущую волну по всей длине основной мембраны. А высокие – в области основного завитка улитки.

Гидродинамическая теория Роафа-Флетчера, построенная на опытах Лутца с U-образными трубками и жидкостью, подтверждает выводы Бекеши о том, что звуковые волны с высокой частотой распространяются вблизи основного завитка улитки, а с низкой частотой – до геликотремы.

Флок считает, что в формировании частотной избирательности главную роль играет базилярная мембрана с наружными волосковыми клетками, а не внутренними.

Теория физиологического резонанса клеток Ухтомского заключается в неодинаковой физиологической лабильности волосковых клеток, которые избирательно реагируют на разные частоты звуковых волн. При большой лабильности волосковых клеток они реагируют на высокие частоты и наоборот.

Центральные теории Резерфорда и Эвальда, в отличие от предыдущих, отрицают возможность первичного анализа звука в улитке. По телефонной теории Резерфорда основой передаточного механизма для всех частот является кортиева покрышка наподобие телефонной мембраны с микрофонным эффектом. При давлении на волосковые клетки мембрана передает микрофонные потенциалы в центры головного мозга, где происходит их анализ. Теория игнорирует роль механических колебаний основной мембраны.

По теории Эвальда под влиянием звука на основной мембране устанавливаются «стоячие» волны (звуковые образы), которые анализируются в мозговых центрах.

Дуалистическая теория Ребула состоит в попытке соединить пространственную теорию с телефонной.

По его мнению, низкочастотные звуки передаются сразу в высшие слуховые центры, а высокие имеют свою локализацию в основной мембране.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА

Начинают исследование слуха всегда с тщательно собранного анамнеза, в процессе которого выясняют длительность снижения остроты слуха, наличие шума, его характер, динамику заболевания. Выясняют наличие сопутствующих заболеваний, влияющих на слух, применявшееся по поводу снижения слуха лечение.

В определенной последовательности осматривают все ЛОР-органы, а не только уши. Затем осматривают ушные раковины, проводят пальпацию сосцевидных отростков, обращают внимание, нет ли болезненности при надавливании на козелок. После чего приступают к отоскопии, микроскопии.

Осматривать наружный слуховой проход и барабанную перепонку можно при непрямом освещении лобным рефлектором или электрическим отоскопом, который увеличивает изображение в 1,5–2 раза. Если требуется более детальный осмотр, используют отомикроскоп, который позволяет получить оптическое увеличение в 6–12 раз.

Увеличенное изображение барабанной перепонки с широким углом обзора и возможностью осмотреть фиброзное кольцо и передний тимпаномеатальный угол дает отоэндоскопия.

Затем проводят исследование шепотно-разговорной речью. Показателем остроты слуха служит расстояние, на котором человек слышит шепотную и разговорную речь. В норме человек слышит шепот и разговорную речь на расстоянии 6 м. Каждое ухо исследуют отдельно, причем начинают с того уха, которое слышит лучше. Другое ухо при этом закрывается.

Исследование камертонами может проводиться как с учетом длительности их звучания в секундах – количественно, так и качественно на основе сравнения восприятия их по воздуху и кости. Для исследования используют один басовый камертон с частотой колебаний С128 или С512 Гц.

Классическими при качественном камертональном исследовании слуха считаются опыты Вебера, Ринне и Швабаха.

Опыт Вебера – оценка латерализации звука. Камертон ставят ножкой больному на темя и просят его сказать, каким ухом он громче слышит звук. При одностороннем поражении звукопроводящего аппарата наблюдается латерализация в больное ухо; при двустороннем поражении – в сторону хуже слышащего уха.

Опыт Ринне – сравнение длительности восприятия костной и воздушной проводимости. Камертон устанавливают ножкой на сосцевидный отросток. После прекращения восприятия звука по кости его подносят браншами к слуховому проходу. В норме человек дольше слышит камертон по воздуху (Ринне положительный). Если страдает звукопроведение с нормальной функцией рецептора, то звук по кости воспринимается дольше, чем по воздуху (Ринне отрицательный). При нарушении звуковосприятия ухудшается и воздушная, и костная проводимость, поэтому опыт Ринне остается положительным.

Опыт Швабаха – оценка длительности восприятия камертона по кости у больного и нормально слышащего врача. При нарушении звуковосприятия врач дольше слышит камертон (укорочение костной проводимости). Нарушение звукопроведения приводит к тому, что больной воспринимает камертон дольше врача (удлинение костной проводимости).

Кроме перечисленных опытов предложены и другие, из которых чаще применяются опыты Федеричи, Бинга.

Опыт Федеричи – сравнение длительности восприятия костной проводимости с сосцевидного отростка и козелка при обтурации им наружного слухового прохода. После прекращения звучания камертона на сосцевидном отростке он ставится на козелок. В норме и при нарушении звуковосприятия опыт Федеричи положительный, т. е. звучание камертона с козелка воспринимается дольше, а при нарушении звукопроведения – отрицательный.

Опыт Бинга – сравнение интенсивности восприятия костно-тканевой проводимости с сосцевидного отростка при открытом и закрытом козелком наружном слуховом проходе.

Существуют и другие опыты, например опыт Желле, который использовался для определения подвижности слуховых косточек при отосклерозе, но в настоящее время его вытеснила импедансная аудиометрия.

Аудиометрическое исследование имеет целый ряд преимуществ: оно позволяет легко менять в широких пределах силу и высоту звуков и точно дозировать их, т. е. дает качественную и количественную характеристику слуховой функции по всему диапазону частот, как по воздушному, так и по костному звукопроведению, выраженную в сравнимых величинах (децибелы).

С помощью аудиометра – электрического генератора тонов – определяют и фиксируют слуховые пороги в диапазоне 125–12 000 Гц.

Наиболее важным тестом для выявления нарушений функции слухового анализатора является тональная пороговая аудиометрия. Тональная пороговая аудиометрия проводится с помощью специального прибора –аудиометра. Этот прибор может генерировать чистые тоны различной частоты и интенсивности, и передавать их через головные телефоны (наушники) либо костный вибратор. Пациент, в свою очередь, нажимая на кнопку, сообщает врачу о том, что звук услышан. При предъявлении тестирующего тона через наушники оценивается функция проведения звукового сигнала структурами наружного среднего и частично внутреннего уха.

Результаты исследования врач наносит на специальный бланк с горизонтальной и вертикальной осями. Вертикальная ось соответствует уровню звука (интенсивности) в дБ нПС (децибелы над порогом слуха). На горизонтальной оси отмечены частоты в Гц (герцы). Полученный график называется аудиограммой. Красная кривая на аудиограмме соответствует правому уху, синяя - левому. Данные исследования с использованием наушников изображают сплошной линией, с использованием костного вибратора – прерывистой. Проведение исследования не имеет противопоказаний и осложнений.

Слуховой порог определяют как для воздушной, так и для костной проводимости по децибельной шкале. Нормальный слуховой порог показывается прямой линией на уровне 0 дБ. Степень потери слуха измеряют в децибелах относительно этого порога для всех частот и отражают данные на аудиограмме.

Норма слуха — когда графики лежат в диапазоне от 0 до 25 дБ. Разница между графиком костного и воздушного звукопроведения называется костно-воздушным интервалом. Если график костного звукопроведения в норме, а график воздушного лежит ниже нормы (присутстувет костно-воздушный интервал), это показатель кондуктивной тугоухости. Если график костного звукопроведения повторяет график воздушного, и оба лежат ниже нормального диапазона, это говорит о сенсоневральной тугоухости. Если чётко определяется костно-воздушный интервал, и при этом оба графика показывают нарушения, значит, тугоухость смешанная.

Как строится график аудиограммы

Для каждого уха раздельно измеряют воздушную проводимость (через наушники) и костную проводимость (через костный вибратор, который располагают позади уха).

Воздушная проводимость — это непосредственно слух пациента, а костная проводимость — слух человека, исключая звукопроводящую систему (наружное и среднее ухо), её ещё называют запасом улитки (внутреннего уха).

Костная проводимость обусловлена тем, что кости черепа улавливают звуковые вибрации, которые поступают ко внутреннему уху. Таким образом, если имеется препятствие в наружном и среднем ухе (любые патологические состояния), то звуковая волна достигает улитки благодаря костной проводимости.

Бланк аудиограммы

На бланке аудиограммы чаще всего правое и левое ухо изображены раздельно и подписаны (чаще всего правое ухо слева, а левое ухо справа), как на рисунках 2 и 3. Иногда оба уха отмечаются на одном бланке, их различают либо цветом (правое ухо всегда красным, а левое — синим), либо символами (правое кругом или квадратом (0---0---0), а левое — крестом (х---х---х)). Воздушную проводимость всегда отмечают сплошной линией, а костную — прерывистой.

По вертикали отмечают уровень слуха (интенсивность стимула) в децибелах (дБ) с шагом в 5 или 10 дБ, сверху вниз, начиная от −5 или −10, а заканчивая 100 дБ, реже 110 дБ, 120 дБ. По горизонтали отмечаются частоты, слева направо, начиная от 125 Гц, далее 250 Гц, 500Гц, 1000Гц (1кГц), 2000Гц (2кГц), 4000Гц (4кГц), 6000Гц (6кГц), 8000Гц (8кГц) и т. д., могут быть некоторые вариации. На каждой частоте отмечается уровень слуха в децибелах, потом точки соединяют, получается график. Чем выше график, тем лучше слух.

Рис. 49. Тональная пороговая аудиометрия

Существуют различные расчёты степени тугоухости. Однако наиболее широкое распространение получила международная классификация тугоухости, по которой рассчитывается среднеарифметическая потеря слуха на 4 основных частотах (наиболее важных для восприятия речи): 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц и 4000 Гц.

1 степень тугоухости — нарушение в пределах 26−40 дБ,

2 степень — нарушение в диапазоне 41−55 дБ,

3 степень — нарушение 56−70 дБ,

4 степень — 71−90 дБ и свыше 91 дБ — зона глухоты

Аудиометрическое обследование подразделяется на субъективное и объективное. К субъективным методам аудиометрического обследования относятся пороговая тональная аудиометрия и определение слуховой чувствительности к ультразвуку, а также надпороговые тесты, речевая, шумовая аудиометрии, исследование помехоустойчивости слуховой системы, пространственного слуха, определение спектра и интенсивности субъективного ушного шума.

К объективным методам аудиологической диагностики тугоухости относятся импедансная аудиометрия, аудиометрия по слуховым вызванным потенциалам и отоакустическая эмиссия.

На этих исследованиях мы останавливаться не будем, так как все это, как и методы исследования вестибулярного аппарата, подробно будет рассмотреновами на симультативном курсе по сурдологии.