Лекция №8. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Клиническая анатомия наружного, среднего и внутреннего уха.

Я люблю и почитаю науку,

равно как и тех, кто ею владеет.

И когда наукой пользуются как должно,

это самое благородное и мощное

из приобретений рода человеческого.

Монтень

Цель. Краткое представление клинических особенностей строения и функции всех отделов уха. Современные методы исследования слуховой и вестибулярной функций.

Тезисы:

- Клиническая анатомия наружного и среднего уха.

- Строение барабанной полости.

- Строение и функции слуховой трубы.

- Строение спирального органа, проводящие пути и центры слухового анализатора.

- Звукопроведение и звуковосприятие. Теории слуха.

- Методы исследования слуха.

- Физиология вестибулярного анализатора.

Иллюстративный материал: презентация, таблицы, камертоны, аудиограммы.

Слуховой анализатор подразделяется на периферический отдел, проводящие пути и корковый конец. Периферический отдел слухового анализатора обычно разделяют на звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты. К звукопроводящему аппарату относят наружное и среднее ухо, а также пери- и эндолимфатическое пространства внутреннего уха, базилярную пластинку и преддверную мембрану улитки.

Звуковоспринимающий аппарат представлен периферическим прибором – спиральным (кортиевым) органом. Звукопроводящий аппарат служит для доставки звука к рецептору.

Звуковоспринимающий аппарат трансформирует механические колебания в процесс нервного возбуждения.

Анатомически ухо подразделяют на наружное, среднее и внутреннее.

Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Ушная раковина представляет собой своеобразный рупор, собирающий и направляющий звуковые волны в наружный слуховой проход. Помимо этого ушная раковина имеет значение в ототопике.

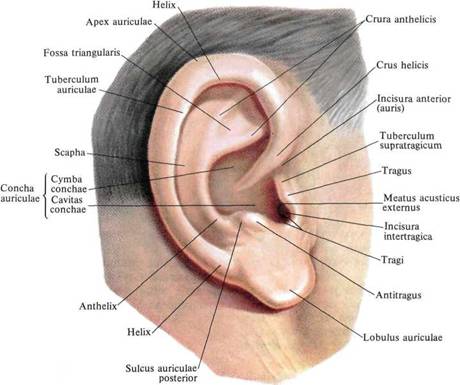

Рис.38. Ушная раковина

Помните в известной сказке Шарля Перро: «Бабушка, зачем тебе такие большие уши?» – «Это чтобы лучше тебя слышать, дитя мое».

Рассматривая роль ушной раковины и наружного слухового прохода в механизме звукопроведения, небезынтересно привести описание наружного уха величайшего итальянского скрипача Никколо Паганини, которое сделал его личный врач и биограф Ф. Беннати, пытаясь найти объяснение феноменальности Паганини и в анатомо-физиологических особенностях его организма.

В своей статье «Физиологические заметки о Никколо Паганини» он писал так: «Музыкальная тонкость слуха Паганини превосходит все, что можно вообразить себе… Ушные раковины поразительно приспособлены для улавливания звуковых волн, слуховой канал, широкий и глубокий, выступающая часть резко выделяется; все контуры ушей четко обрисованы. Невозможно найти ухо более крупное, лучших пропорций во всех частях и более энергично очерченное».

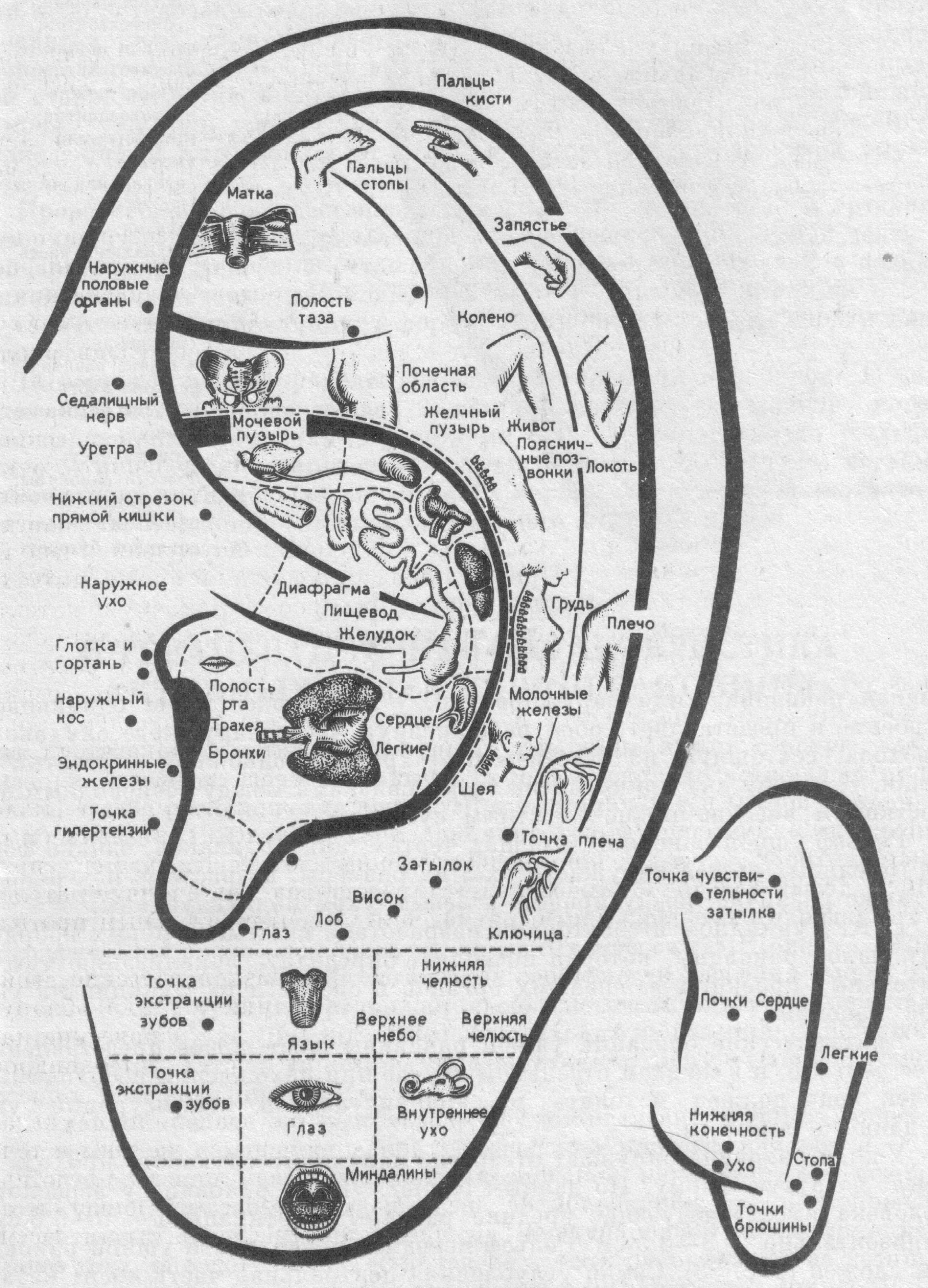

В 1957 г. французский врач Ножье на основании древней китайской медицины (Гаваа Лувсан, 1991) предложил рассматривать наружное ухо как перевернутый эмбрион в утробе матери, причем в ушной раковине тело человека и все органы проецируются так же, как в коре головного мозга. Действительно, если мы поместим рядом рисунки уха и человеческого зародыша, находящегося в утробе матери, то обнаружим поразительное сходство очертаний: головка эмбриона соответствует мочке уха, ягодичная область с поджатыми к животу ножками – верхнему завитку ушной раковины и т. д. Но еще более удивительно, что и внутренние структуры эмбриона и ушной раковины практически идентичны. Если мы наложим два рисунка один на другой, то обнаружим, что биологически активные точки на ушной раковине расположены именно там, где у зародыша находится соответствующий орган (рис.39).

Рис.39. Картография ушной раковины по Nogier

(указана проекция частей тела и внутренних органов)

Если на всем человеческом теле обнаружено около 700 биологически активных точек, то на одном только ухе – свыше 100. Только в мочке уха находятся 11 точек, связанных с глазами, зубами, языком, мышцами лица и др. Аурикулярные точки расположены в определенном порядке и у здорового человека ничем не проявляются.

При острых заболеваниях соответствующие точки становятся болезненными при надавливании. Поэтому неудачный прокол может задеть какую-то точку и спровоцировать обострение хронического заболевания или вызвать заболевание того органа, который рефлекторно связан с данной акупунктурной точкой (Лувсан Г., 1991; Блоцкий А.А. с соавт., 2013).

Наружный слуховой проход служит для проведения звуковых колебаний в среднее ухо и избирательного их усиления на отдельных резонансных частотах.

Ушная раковина образует с боковой поверхностью головы, индивидуально варьирующий острый угол, обращенный кзади. Ее верхний конец соответствует примерно уровню верхнего края глазницы; нижний – уровню кончика носа. На ней различают наружную, вогнутую поверхность и медиальную, обращенную к голове, выпуклую поверхность. На первой имеется целый ряд возвышений и углублений. Хрящевой остов состоит из эластического хряща, который повторяет форму ушной раковины без мочки. Подразделение ушной раковины на вогнутые и выпуклые области имеет большое практическое значение при выполнении пластических операций.

Объем хрящевой ткани в вогнутых областях ушной раковины значительно не влияет на внешний вид человека, поэтому она может использоваться в качестве материала для трансплантатов, а верхняя часть завитка ушной раковины применяется для закрытия дефектов носа.

Наружный слуховой проход имеет два отдела: кожно-хрящевой и костный.

Основу первого составляет неполная хрящевая трубка или желоб, открытый кзади и кверху. Хрящевой желобок на своем протяжении прерывается вертикальными вырезками, так называемыми санториниевыми щелями, заполненными фиброзной тканью. Через эти щели инфекция из слухового прохода может распространяться на капсулу височно-нижнечелюстного сустава и околоушную железу и наоборот.

Длина наружного слухового прохода – 35мм; 2/3 – кожно-хрящевой, 1/3 – костный отдел. В первом отделе обыкновенная кожа, толщиной 1–2 мм, богатая волосами, в мешочки которых открываются сальные железы. В более глубоких слоях имеются серные железы. В костном отделе кожный покров лишен волос и желез, тесно связан с надкостницей и постепенно становится тоньше, переходя на барабанную перепонку в виде эпидермиса.

Кровоснабжение. Передняя поверхность ушной раковины и наружный отдел слухового прохода кровоснабжаются а. temporalis superficialis. Задняя поверхность раковины – a. auricularis post.

Иннервация. Двигательная – n. facialis. Чувствительная – n. auriculotemporalis (от 3-й ветви тройничного нерва). Кожа наружного слухового прохода получает чувствительные нервы от n. vagus (нерв Арнольда), поэтому при раздражении кожи наружного слухового прохода отмечается рефлекторный кашель.

На границе наружного слухового прохода и среднего уха находится барабанная перепонка, отделяющая их друг от друга (рис.40).

Рис.40. Анатомическое строение уха.

Барабанная перепонка (myrinx, tympani), составляя дно наружного слухового прохода, состоит из трех слоев: наружного – эпидермиса, внутреннего – слизистой оболочки и среднего – соединительнотканного. В последнем различают наружные, расположенные радиально, и внутренние, циркулярные, эластические волокна. Средний слой отсутствует в расслабленной части барабанной перепонки.

Кроме того, в расслабленной части барабанной перепонки отсутствует костное кольцо annulus tympanicus, и она прикрепляется непосредственно к incisura Rivini.

Толщина барабанной перепонки составляет 0,1 мм, ее вертикальный диаметр равен 9–10 мм, горизонтальный – на 1 мм меньше. Барабанная перепонка расположена косо и составляет с верхней стенкой наружного слухового прохода угол примерно 140 градусов. В центре натянутой части барабанная перепонка имеет воронкообразное втяжение. Глубина его равна примерно 2 мм. Общая площадь барабанной перепонки составляет 85 кв. мм, но физиологически активная площадь составляет 55 кв. мм.

Рис.41. Нормальный вид здоровой барабанной перепонки.

Барабанную перепонку принято делить на квадранты: условно проводят вертикальную линию по ходу рукоятки молоточка до нижнего края барабанной перепонки и перпендикулярно к ней вторую линию, проходящую через umbo. Барабанная перепонка таким образом делится на передневерхний, передненижний, задневерхний и задненижний квадранты.

Барабанная перепонка очень прочная, сравнительно малоэластичная мембрана. Ее состояние является «зеркалом» среднего уха.

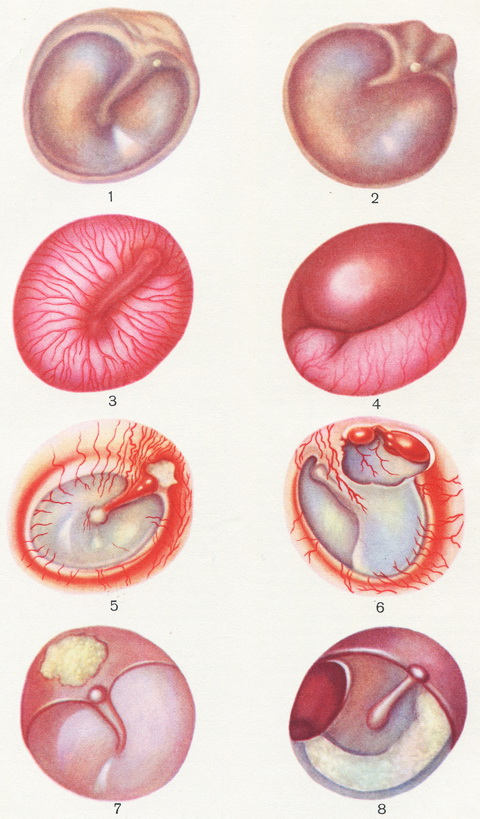

Рис. 42. Виды барабанной перепонки при различных заболеваниях

Система среднего уха представляет сообщающиеся между собой полости: барабанную, слуховую трубу, пещеру и связанные с ней воздухоносные клетки сосцевидного отростка.

Барабанная полость (cavum tympani) представляет собой неправильной формы щелевидное пространство в височной кости, несколько напоминающее удлиненный куб.

Рис. 43. Вертикальный распил височной кости.

Она помещается между барабанной перепонкой и лабиринтной стенкой и делится на 3 этажа: верхний – аттик (чердак) (эпитимпанум) – находится выше верхнего полюса барабанной перепонки, средний (мезотимпанум) соответствует расположению натянутой части барабанной перепонки, нижний (гипотимпанум) представляет собой небольшое углубление ниже уровня прикрепления барабанной перепонки.

В аттике помещаются головка молоточка и тело наковальни. Сверху он отделен от средней черепной ямки тонкой костной пластинкой (tegmen tympani). В латеральном отделе проходит sutura petrosquamosa. Боковая (латеральная) стенка аттика образована медиальным отделом верхней стенки костного слухового прохода.

Она помещается между барабанной перепонкой и лабиринтной стенкой и делится на 3 этажа: верхний – аттик (чердак) (эпитимпанум) – находится выше верхнего полюса барабанной перепонки, средний (мезотимпанум) соответствует расположению натянутой части барабанной перепонки, нижний (гипотимпанум) представляет собой небольшое углубление ниже уровня прикрепления барабанной перепонки.

В аттике помещаются головка молоточка и тело наковальни. Сверху он отделен от средней черепной ямки тонкой костной пластинкой (tegmen tympani). В латеральном отделе проходит sutura petrosquamosa. Боковая (латеральная) стенка аттика образована медиальным отделом верхней стенки костного слухового прохода.

Рис. 44. Среднее ухо

В ней имеются два небольших, но постоянных отверстия – переднее и заднее. Переднее ведет в передние отделы аттика, заднее – в задние отделы.

В условиях воспаления эти отверстия могут перекрываться, и средняя часть барабанной полости может оказаться изолированной от верхней.

Складки слизистой оболочки вместе с костными структурами формируют также карманы барабанной полости. Наибольшее значение из них имеют верхний карман барабанной полости (пространство Пруссака) и лицевой, или фациальный, синусы. Эти синусы, как и тимпанальная диафрагма, имеют большое значение в развитии воспалительного процесса, способствуя образованию замкнутых очагов воспаления.

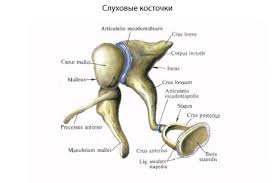

Находящиеся в барабанной полости три маленькие слуховые косточки носят по своему виду названия молоточка, наковальни и стремени. Молоточек (malleus) снабжен округлой головкой (caput mallei), которая при посредстве шейки (collum mallei) соединяется с рукояткой (manubrium mallei). Наковальня (incus) имеет тело (corpus incudis) и два расходящихся отростка, из которых один, более короткий (crus breve), направлен назад и упирается в ямку, а другой, длинный (crus longum), идет параллельно рукоятке молоточка, медиально и кзади от нее, и на своем конце имеет небольшое овальное утолщение (processus lenticularis), сочленяющееся со стременем. Стремя (stapes) по форме оправдывает свое название и состоит из маленькой головки (caput stapedis), несущей сочленовную поверхность для processus lenticularis наковальни и двух ножек: передней, более прямой (crus anterius), и задней, более изогнутой (crus posterius), которые соединяются с овальной пластинкой (basis stapedis), вставленной в окно преддверия.

В местах сочленений слуховых косточек между собой образуются два настоящих сустава с ограниченной подвижностью: articulatio incudomallearis и articulatio incudostapedia. Пластинка стремени соединяется с краями fenestra vestibuli при посредстве соединительной ткани, syndesmosis tympanostapedia. Слуховые косточки укреплены, кроме того, еще несколькими отдельными связками. В целом все три слуховые косточки представляют более или менее подвижную цепь, идущую поперек барабанной полости от барабанной перепонки к лабиринту. Подвижность косточек постепенно уменьшается в направлении от молоточка к стремечку, что предохраняет спиральный орган, расположенный во внутреннем ухе, от чрезмерных сотрясений и резких звуков. Цепь косточек выполняет две функции: 1) костную проводимость звука и 2) механическую передачу звуковых колебаний к овальному окну преддверия (fenestra vestibuli).

Слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремечко – являются самыми маленькими косточками человека. Самая маленькая – стремечко – весит 2,5 мг, площадь ее подножной пластинки – около 3 кв. мм.

Слуховые косточки образуют рычажную систему, причем экскурсия подножной пластинки составляет примерно 1/2–2/3 того расстояния, которое проходит при колебании центр барабанной перепонки, в результате чего получается выигрыш в силе в 1,5–2 раза.

Рис. 45. Слуховые косточки

В барабанной полости располагаются две мышцы: мышца, натягивающая барабанную перепонку, и стременная мышца (самая миниатюрная мышца тела).

Слуховая труба (евстахиева – по имени впервые описавшего ее как анатомическое образование в XVI веке итальянского ученого Бартоломео Евстахия) представляет собой канал, выстланный слизистой оболочкой, длиной 40 мм, который соединяет носоглотку с барабанной полостью.

Фарингеальное устье расположено на латеральной стенке носоглотки, на уровне заднего конца нижней носовой раковины. Барабанное устье находится в передненижнем отделе передней стенки барабанной полости. У взрослого барабанное устье находится приблизительно на 2 см выше глоточного. Таким образом, у взрослого слуховая труба направлена книзу, кпереди и кнутри в сторону носоглотки. У ребенка труба короче, шире и расположена более горизонтально (Кобрак Г.Г., 1963).

Совершенно замечательную книгу о строении и функции слуховой трубы издали в 2003 г. проф. Анатолий Игнатьевич Лопотко со своей коллегой проф. Марией Юрьевной Бобошко, высокий интеллект и глубочайшие профессиональные знания авторов сделали эту книгу настольной не только для врачей-оториноларингологов, но и для широкого круга читателей, интересующихся проблемами слуха.

Слуховая труба (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003) состоит из двух отделов – костного и хрящевого. С возрастом меняется не только длина трубы, но и соотношение длин костного и хрящевого отделов. У взрослого человека на костную часть приходится примерно одна треть длины слуховой трубы, а две трети занимает хрящевая часть. По данным Н. И. Пирогова(1859), костная часть взрослого имеет длину 12,5–15 мм, а хрящевая – 25–30 мм. У новорожденных оба отдела слуховой трубы почти равны.

Просвет слуховой трубы постепенно уменьшается по направлению от обоих устьев к месту соединения костного и хрящевого отделов. Это самое узкое место называется перешейком.

Различают три основные функции слуховой трубы: вентиляционную, дренажную и защитную (Солдатов И.Б. и др., 1982; Mulder J.J. et al., 1998; Suzuki C. et al., 1998; Leuwer R., Koch U., 1999 и др.).

Вентиляционную функцию слуховой трубы называют также аэродинамической, бароаккомодационной, эквипрессорной и др.

Она заключается в поддержании давления в барабанной полости на уровне атмосферного. Слуховая труба обеспечивает связь между носоглоткой и полостью среднего уха, а следовательно, между атмосферным давлением и внутрибарабанным давлением. Однако для осуществления вентиляционной функции недостаточно простой анатомической проходимости слуховой трубы для воздуха. Очень важную роль играют процессы регуляции открытия и закрытия просвета трубы и скорость реализации этих функций.

В настоящее время классическое представление о вентиляционной функции слуховой трубы сводится к тому, что труба в покое закрыта, а открывается во время глотания, зевания, чихания, при жевании, крике.

Принято считать, что закрытие трубы совершается пассивно, а открытие – активно, за счет сокращения глоточной мускулатуры (m. tensor veli palatine, m. levator veli palatine, m. salpingopharyngeus).

Активное участие в осуществлении вентиляции барабанной полости принимает и барабанная перепонка, движение которой регулируется мышцей молоточка.

Основным физиологическим механизмом, благодаря которому осуществляется вентиляционная функция слуховой трубы, является акт глотания.

Дренажная функция слуховой трубы обеспечивает отток секрета из барабанной полости в носоглотку. Ее называют также функцией клиренса (от англ. «очищение»). Различают два основных механизма дренирования: мукоцилиарный – за счет перемещения в сторону носоглотки слизи благодаря движению ресничек мерцательного эпителия и отсасывающий – за счет сокращения перитубарных мышц (Niwa H. et al., 1990).

Защитная функция слуховой трубы предохраняет среднее ухо от инфекции, перепадов давления и действия шумов.

Наиболее важным фактором для защиты уха является физиологическое закрытие трубы в состоянии покоя. Кроме того, существуют и другие компоненты противомикробной защитной функции трубы: мукоцилиарный, секреторный, фогоцитарный (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003).

Система воздухоносных полостей сосцевидного отростка вместе с антрумом представляет собой ретротимпанальный воздушный резервуар, который можно рассматривать как придаточную для барабанной полости систему пазух по аналогии с околоносовыми пазухами носа. Формирование сосцевидного отростка заканчивается к концу 3-го года жизни. Пневматизация отростка может затягиваться до 10 лет. У новорожденного уже есть антрум – это самая большая и постоянная клетка сосцевидного отростка, соединяющаяся с аттиком через aditus ad antrum. Антрум помещается на глубине приблизительно 2 см от поверхности кости. Верхней границей сосцевидного отростка служит linea temporalis, которая является продолжением скулового отростка и примерно соответствует уровню средней черепной ямки. Переднюю границу сосцевидного отростка составляет задняя стенка наружного слухового прохода, у заднего края которой имеется выступ (Henle) – spina suprameatum. Этот выступ имеет важное значение в отохирургии, так как соответствует проекции антрума.

Степень пневматизации в значительной мере варьирует: различают пневматический тип строения отростка – при чрезмерной пневматизации, диплоэтический, когда воздухоносных клеток мало, а также смешанный, при котором в сосцевидном отростке ячеистые участки чередуются с участками диплоэтической кости.

Склеротический тип отростка с отсутствием клеток или с их минимальным количеством наблюдается при патологической задержке пневматизации.

Кровоснабжение среднего уха осуществляют различные ветви наружной сонной артерии и частично – внутренней.

Ткани среднего уха иннервируются веточками лицевого, языкоглоточного, симпатического и тройничного нервов. Общность источников иннервации уха и верхних дыхательных путей позволяет объяснить появление отраженной боли в ухе при заболеваниях зубов, челюстей, глотки, гортани.

Барабанная струна как ветвь лицевого нерва является по существу ветвью промежуточного нерва, содержащего сенсорные, вкусовые, секреторные и кожные сенсорные волокна.

Анатомические особенности уха у детей, играющие важную клиническую роль:

1. В раннем детстве слуховая труба короче, шире, расположена более горизонтально, чем у взрослых.

2. В среднем ухе у новорожденных и грудных детей имеется миксоидная ткань – рыхлая студенистая соединительная ткань, являющаяся благоприятной средой для развития микроорганизмов.

3. У новорожденных в барабанной полости может быть околоплодная жидкость.

4. Отсутствие приобретенного иммунитета.

5. Грудные дети почти постоянно находятся в горизонтальном положении, поэтому молоко при срыгивании попадает в слуховую трубу и барабанную полость.

6. Более подвержены общим инфекционным заболеваниям, которые осложняются острым средним отитом.

7. Часто у детей имеется гипертрофия лимфаденоидной ткани глотки, способствующая возникновению и затяжному течению острого отита.