Топография сосудисто-нервного пучка шеи

В состав главного сосудисто-нервного пучка входят следующие пять анатомических образований (Фраучи В.Х., 1976):

1) общая сонная артерия (а. carotis communis),

2) внутренняя яремная вена (v. jugularis interna),

3) блуждающий нерв (n. vagus),

4) верхняя ветвь шейной петли (radix superior ansae cervicalis),

5) яремный лимфатический ствол (tr. lymphaticusjugularis).

Проекция главного сосудисто-нервного пучка шеи определяется линией, соединяющей середину зачелюстной ямки с грудино-ключичным сочленением (только при повернутой в противоположную сторону голове).

Ствол общей сонной артерии располагается медиально. Изнутри к нему прилежит трахея, позади – пищевод и поперечные отростки шейных позвонков, прикрытые предпозвоночной фасцией.

Кнаружи и несколько кпереди от артерии находится внутренняя яремная вена, имеющая значительно большее поперечное сечение, чем ствол общей сонной артерии. Между этими сосудами и несколько кзади лежит блуждающий нерв.

Верхний корешок шейной петли, иннервирующий передние мышцы шеи, опускается сначала по передней поверхности внутренней сонной артерии, а затем по передней поверхности общей сонной артерии.

Лимфатический яремный ствол, отводящий лимфу от глотки, заушных, затылочных, околоушных и глубоких шейных лимфатических узлов располагается по наружной или передней поверхности внутренней яремной вены в толще покрывающей ее клетчатки. Один из глубоких шейных лимфатических узлов находится непосредственно на стенке внутренней яремной вены в месте впадения в нее лицевой вены. Все эти образования окружены значительным количеством соединительнотканной клетчатки и окутаны париетальным листком четвертой фасции шеи.

На уровне верхнего края щитовидного хряща или большого рожка подъязычной кости общая сонная артерия делится на наружную и внутреннюю.

В области бифуркации артерии располагается важная рефлексогенная зона, которая включает сонный клубок (glomus caroticum) выбухающего начального участка внутренней сонной артерии и подходящих к нему ветвей симпатического, блуждающего и языкоглоточного нервов.

Механическое раздражение этой зоны приводит к падению артериального давления и нарушениям сердечной деятельности.

Кроме того, падение сердечной деятельности при хирургических вмешательствах на шейном сосудистом пучке может наступить в результате механического раздражения блуждающего нерва (наложение зажимов, притягивание лигатурой к сосуду). Поэтому операции на магистральных сосудах шеи требуют практического знания топографии, предварительной отработки хирургических приемов на трупе, предельной собранности и осторожности врача.

Очень важным является также умение различать во время операции наружную и внутреннюю сонные артерии. Сами термины «наружная», «внутренняя» могут дезориентировать начинающего хирурга. В операционной ране оба сосуда просматриваются обычно на расстоянии 2–2,5 см выше бифуркации общей сонной артерии. На самом деле внутренняя сонная артерия лежит кзади и латерально от наружной непосредственно выше бифуркации, по мере удаления от бифуркации внутренняя сонная артерия отклоняется в медиальную сторону и уже располагается кнутри и кзади от наружной сонной артерии. Поэтому, чтобы не перепутать наружную и внутреннюю сонные артерии, необходимо помнить их различия:

Ø наружная сонная артерия на шее имеет ветви, а внутренняя их не имеет;

Ø наружная сонная артерия расположена медиальнее и кпереди, а внутренняя – латеральнее и кзади;

Ø наружная сонная артерия на 1,5–2 см выше бифуркации общей сонной пересекается дугой подъязычного нерва, идущей в поперечном направлении и соприкасающейся с артерией;

Ø вдоль передней поверхности внутренней сонной и общей сонной артерий располагается верхняя ветвь шейной петли, которая следует вниз от ствола подъязычного нерва и анастомозирует с нижней ветвью шейной петли, отходящей от шейного сплетения;

Ø после временного пережатия ствола наружной сонной артерии прекращается пульсация поверхностной височной и лицевой артерий; при пережатии внутренней сонной артерии пульсация поверхностной и лицевой артерий не исчезает.

Верхняя щитовидная артерия является первым сосудом, отходящим от наружной сонной артерии, которая направляется медиально и книзу к верхнему полюсу боковой доли щитовидной железы. Язычная артерия является следующей ветвью наружной сонной артерии, а затем (как правило, невидимые в операционной ране) лицевая, восходящая глоточная, верхнечелюстная задняя ушная и затылочная артерии. Наружная сонная артерия и ее ветви снаружи перекрываются лицевой веной с вливающимися в нее верхней щитовидной и язычной венами, которая впадает во внутреннюю яремную вену.

Оптимальным местом для перевязки наружной сонной артерии является участок между отхождением от нее верхней щитовидной и язычной артерий. Иглу Дешана целесообразно подвести под артерию со стороны яремной вены. Перевязка артерии непосредственно у развилки общей сонной артерии может вызвать эмболию внутренней сонной артерии тромбом, образовавшимся в короткой культе перевязанного сосуда.

Трахея (trachea) по сути, является продолжением гортани. Она представлена 6–8 хрящевыми полукольцами, соединенными между собой кольцевидными связками.

Толщина полуколец убывает по направлению от их середины к краям. Задняя стенка трахеи, прилежащая к пищеводу, является соединительнотканной перепонкой, содержащей большое количество гладких мышечных волокон. Число полуколец трахеи на шее увеличивается при запрокидывании головы назад за счет перемещения кверху ее грудного отдела.

Ось трахеи по отношению к оси гортани у взрослых людей располагается под углом. На месте отхождения от гортани трахея находится на глубине 1–1,5 см от поверхности кожи, а на уровне вырезки грудины это расстояние увеличивается до 4–5 см. Кроме того, гортанно-трахеальный угол более выражен у мужчин, чем у женщин, особенно у лиц пикнической конституции.

Между кожей передней поверхности шеи и верхними полукольцами трахеи располагаются подкожная клетчатка, фасции шеи, грудиноподъязычные и грудинощитовидные мышцы, а также перешеек щитовидной железы. Нижние полукольца шейного отдела трахеи отделены от кожи теми же образованиями (за исключением щитовидной железы), а также надгрудинным межфасциальным и предвисцеральным клетчаточными пространствами.

В первом из них расположен анастомоз передних яремных вен (яремная венозная дуга); а во втором – нижние щитовидные вены, непарное щитовидное венозное сплетение, а иногда непарная (низшая) щитовидная артерия (a. thyroidea ima).

Кроме того, здесь же нередко выше уровня яремной вырезки выступает левая плечеголовная вена (v. brachiocephalica sinistra).

Латерально от трахеи располагаются сосудисто-нервные пучки шеи, прикрытые грудино-ключично-сосцевидными мышцами. Чем ниже к вырезке грудины, тем ближе к трахее находятся магистральные сосуды шеи.

Сосудисто-нервные пучки шеи, располагающиеся в виде латинской буквы V и прикрытые грудино-ключично-сосцевидными мышцами, являются опасной зоной при трахеостомии. Разделение мягких тканей шеи по средней линии относительно безопасно. Повреждения перстневидного хряща (cricoid) также следует избегать.

В настоящее время различают следующие основные показания для трахеостомии:

I. С целью предупреждения механической асфиксии при нарушениях проходимости дыхательного тракта:

1) травматическими повреждениями гортани и трахеи;

2) отравлениями ядами прижигающего действия (уксусная эссенция, каустическая сода, серная и азотная кислоты);

3) стенозом гортани вследствие воспаления или опухоли;

4) инородными телами гортани и нижних дыхательных путей;

5) нарушениями дыхания вследствие гипотонии мышц гортани и глотки, западения языка.

II. Для обеспечения адекватной санации нижних дыхательных путей при нарушении их проходимости:

1) вследствие аспирации рвотных масс;

2) при аспирации крови;

3) вследствие скопления в дыхательном тракте продуктов секреции.

III. Для уменьшения «вредного» пространства при нарушении биомеханики дыхания в сочетании с окклюзией трахеобронхиального дерева, улучшения адаптации к респиратору и обеспечения адекватного дренирования нижних дыхательных путей при:

1) сепсисе;

2) множественных переломах ребер и парадоксальном дыхании;

3) дыхательной недостаточности после торакальных операций.

IV. Для уменьшения «вредного» пространства при патологии дыхания на фоне свободных дыхательных путей, когда наблюдаются патологические ритмы дыхания вследствие:

1) тяжелой черепно-мозговой травмы или сочетанной травмы;

2) острых нарушений мозгового кровообращения;

3) опухолевых процессов головного мозга и др.

V. Трахеостомия необходима для применения искусственной вентиляции легких у больных с недостаточностью или отсутстви ем спонтанного дыхания при:

1) отравлении медикаментами (наркотиками, барбитуратами);

2) утоплении;

3) поражении электрическим током;

4) миастении;

5) столбняке;

6) клещевом энцефалите;

7) боковом амниотрофическом склерозе.

Вид обезболивания зависит от общего состояния больного. Вопрос об обезболивании при трахеостомии занимает особое место, и в то же время иногда при отсутствии времени на спасение больного хирург вынужден прибегнуть к операции и без анестезии.

Это бывает при асфиксии, когда болевая чувствительность понижается и больной находится в полубессознательном состоянии (Фейгин Г.А. и соавт., 1989).

Наиболее адекватным видом обезболивания трахеостомии является интубационный наркоз (Бунатян А.А., 1976; Перельман М.И., 1976), который обеспечивает свободную подачу кислорода, возможность отсасывания содержимого дыхательных путей, облегчает ориентировку, дает возможность оперировать без спешки, в спокойной обстановке, уменьшает вероятность возникновения опасных осложнений. Если интубация трахеи неосуществима или противопоказана (например, при травме хрящей гортани, перихондрите, обширных опухолях гортани), трахеостомию производят под местной анестезией.

КЛАССИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ ТРАХЕОСТОМИИ

Верхняя трахеостомия. При выполнении верхней трахеостомии кольца трахеи вскрываются выше перешейка щитовидной железы. Применяются вертикальные и поперечные кожные разрезы. Вертикальный кожный разрез начинается от середины щитовидного хряща и книзу до яремной вырезки грудины, протяженность 4–5 см, поперечный кожный разрез располагается на 1–2 см ниже дуги перстневидного хряща. Сторонники поперечного разреза (Кузин М.И., 1971) считают, что поперечная рана на шее меньше зияет, быстрее заживает и лучше в косметическом отношении.

Вслед за кожей рассекают подкожную клетчатку и поверхностную фасцию шеи. Срединную вену смещают в сторону или пересекают между двумя зажимами. Тупыми крючками Фарабефа отводят в стороны грудиноподъязычные и грудинощитовидные мышцы. Рассекают фасцию, соединяющую капсулу щитовидной железы с перстневидным хрящом. Выделенный перешеек щитовидной железы смещают книзу до обнажения верхних колец трахеи. После этого острым однозубым крючком, введенным в перстневидный хрящ, вытягивают и фиксируют трахею. В просвет трахеи через межкольцевое пространство вводят 0,5 мл 1% р-ра дикаина и скальпелем между 2-м и 3-м кольцами поперечным разрезом вскрывается трахея, после этого появляется характерный свистящий звук, обусловленный прохождением воздуха через узкую щель.

Кроме поперечного разреза между кольцами трахеи пользуются вертикальным разрезом с пересечением колец (Фейгин Г.А., 1989), а также иссечением переднего участка трахеи (Bjork V.O., 1955). В разрез трахеи вставляют трахеорасширитель и вводят трахеостомическую канюлю.

При выполнении операции под местной анестезией, без предварительной интубации разрез трахеи следует делать во время выдоха, так как во время вдоха задняя стенка дыхательного горла, граничащая с пищеводом, западает в его просвет и может быть ранена концом скальпеля.

Трахеостомическую канюлю фиксируют марлевыми держалками, продетыми через ушки щитка. Под щиток подкладывают марлевую салфетку, смазанную с внутренней стороны эмульсией или мазью.

Средняя трахеостомия. Производится кожный вертикальный разрез протяженностью от перстневидного хряща до яремной вырезки грудины. Послойно рассекают подкожную жировую клетчатку, поверхностную фасцию, срединные мышцы шеи отводят в стороны. Обнажают перешеек щитовидной железы, рассекают фасциальную связку между перстневидным хрящом и перешейком железы, отсепаровывают ее от трахеи. Рассекают перешеек щитовидной железы между двумя зажимами, а затем раздвигают в стороны и перевязывают его культи. Остальные этапы операции производятся, как при верхней трахеостомии.

Нижняя трахеостомия чаще производится у детей, поскольку перешеек щитовидной железы у них располагается высоко и с трудом смещается книзу. Этот вид трахеостомии особенно показан при стенозах верхнего отдела трахеи. Разрез кожи производят по средней линии от верхнего края перстневидного хряща до яремной вырезки. Через него рассекают жировую клетчатку, поверхностную и вторую фасции, последние – по желобоватому зонду во избежание повреждения яремной венозной дуги. Образующие ее поперечно расположенные вены оттягивают вниз и разрезают третью фасцию. Наружные мышцы гортани раздвигают в стороны.

На дне раны появляется перешеек щитовидной железы, ближе к грудине – щитовидное венозное сплетение, а иногда (в 5–10% случаев) – щитовидная артерия. В связи с этим манипуляции в указанной зоне проводят осторожно. Перешеек отсепаровывают и оттягивают кверху и под ним рассекают 3-е и 4-е кольца трахеи, предварительно зафиксировав трахею острым крючком.

Нижняя трахеостомия в техническом отношении является более трудной.

Трахеотомия у детей имеет свои особенности и требует определенных навыков. Нужно учитывать, что шея у детей грудного возраста широкая и короткая. Хрящи гортани тонкие, эластичные и при пальпации через кожу могут плохо определяться. Выраженная щитовидная железа объясняет предпочтение нижней трахеотомии.

У детей до года разрез кожи желательно начинать на 1см ниже пальпируемой дуги перстневидного хряща, чтобы избежать обнажения перешейка щитовидной железы, который в этом возрасте находится на уровне дуги перстневидного хряща. У детей более старшего возраста положение перешейка щитовидной железы изменяется, он распологается ниже на уровне 2-3го кольца трахеи. В любом случае перешеек щитовидной железы часто затрудняет доступ к трахеи. Проф. Цветков Э.А. (1990) рекомендует в случаях обнажения перешейка его пересекать, так как если этого не сделать, то при возможной самопроизвольной декануляции или при смене трахеотомической трубки, перешеек может сместиться и перекрыть трахеостому, что приведет к асфиксии и затруднению интубации трахеотомической трубкой. Он также рекомендует оставлять интактными два кольца трахеи, так как у них малы межтрахеальные промежутки, а способность к демаркации воспаления снижена в силу возрастных особенностей.

Низкая эффективность дыхательного акта у детей требует более серьезного контроля над состоянием трахеотомической канюли. Обтурация трубки секретом возникает значительно чаще, чем у взрослых. Чаще возникают трудности при деканюляции. Трахеотомия детям должна проводиться исключительно под интубационным наркозом. Эффективность трахеотомии во многом определяется мероприятиями после нее, умелым ведением больного в послеоперационном периоде (Тышко Ф.А., 1978; Митин Ю.В., 1983; Понамарев Ю.Б. и др., 1983; Ruben R.J. et al., 1982 и др.).

В настоящее время существуют так называемые неклассические методы трахеостомии. Это чрескожная трахеостомия по различным методикам и трансларингеальная трахеостомия.

Эти виды трахеостомии применяются в основном у взрослых пациентов, их преимуществом является, прежде всего, экономическая выгода в сравнении с хирургической трахеотомией.

Упрощенные (срочные) виды горлосечения

При 4-й стадии стеноза го ртани, когда нет условий и времени для выполнения типичной трахеостомии, при внезапной остановке дыхания следует произвести коникотомию, тиреотомию, крикотомию или, в крайнем случае, крикоконикотомию (рис.37).

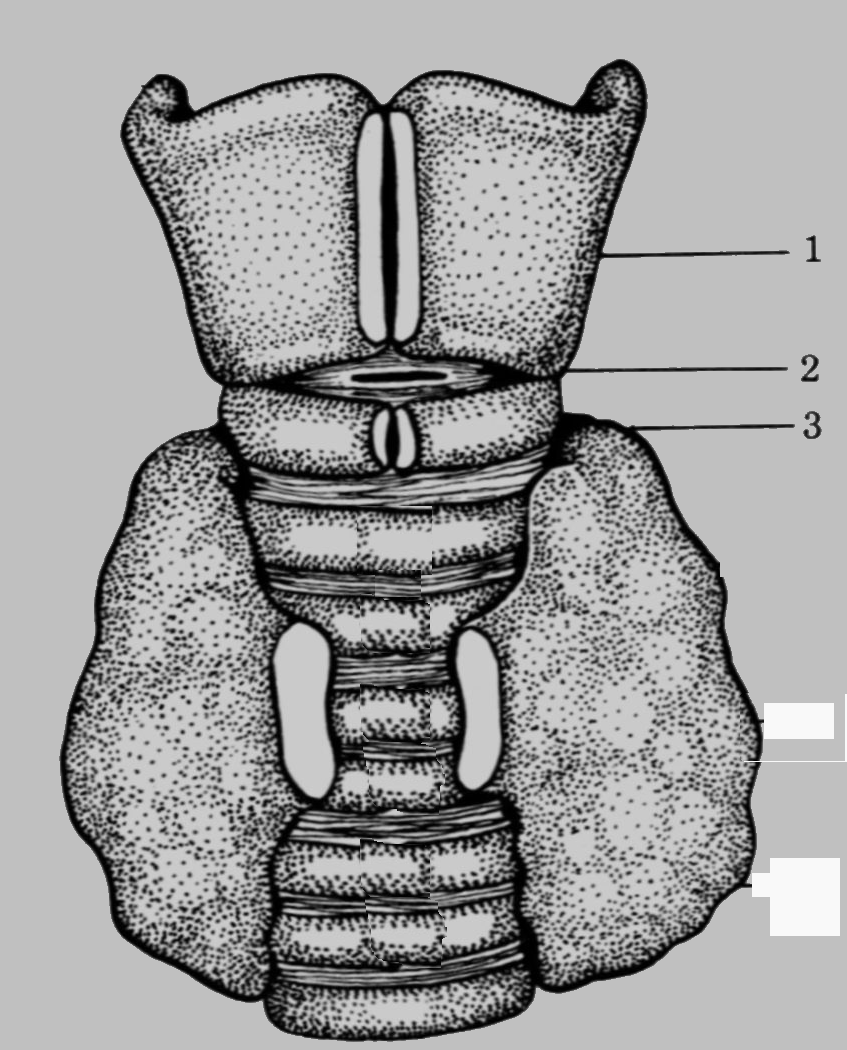

Рис.37. Различные виды срочного горлосечения: 1 – тиреотомия, 2 – коникотомия,

3 – крикотомия

Несмотря на то, что техника трахеостомии давно разработана и применяется широко, ошибки в проведении операции и неправильное послеоперационное ведение больного приводят к тяжелым осложнениям. В литературе описаны случаи летальных исходов в подобных клинических ситуациях. По данным J. W. Meade (1961), смертность при трахеостомии достигает 0,7–2,8%.

Осложнения, связанные с трахеостомией, делят на три группы (Мышкин Е.Н., 1976):

1) осложнения, возникающие во время трахеостомий;

2) ранние послеоперационные осложнения;

3) поздние послеоперационные осложнения.