3. Особенности иннервации и лимфооттока гортани и их клиническое значение.

4. Функции гортани.

5. Теории голосообразования.

6. Причины заболеваний гортани.

7. Острый ларингит. Принципы лечения.

8. Хронический ларингит. Классификация. Диагностика. Лечение.

Лекция №7. Стеноз гортани. ОСЛТБ. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение. Назотрахеальная и оротрахеальная интубация. Трахеостомия. Показания, виды, техника выполнения. Осложнения и их профилактика.

Я убежден, что человек может быть

по-настоящему счастлив только тогда,

когда любит свою специальность,

увлечен работой и всей душой предан ей,

когда чувствует, что он необходим обществу

и его труд приносит пользу людям.

К. И. Скрябин

Цель. Дать представление о принципах оказания неотложной помощи при острых заболеваниях гортани. Подробно разобрать технику проведения операции трахеотомии.

Тезисы:

- Понятие «стеноз гортани». Классификация.

- Стадии стеноза гортани. Принципы лечения.

- Дыхательная недостаточность.

- ОСЛТБ. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение.

- Продленная назотрахеальная и оротрахеальная интубация.

- Трахеостомия. Показания, виды. Техника.

- Возможные осложнения трахеотомии и их профилактика.

Иллюстративный материал: плакаты, муляжи, презентация.

Стеноз гортани – сужение просвета гортани или его полное закрытие, ведущее к затрудненному дыханию, нарушению газообмена и развитию дыхательной недостаточности. Это состояние, которое может сопровождать различные заболевания гортани.

Стеноз гортани и трахеи составляет 7,7% общего числа оториноларингологических больных.

По времени различают молниеносный стеноз (развивается в течение нескольких секунд, например при попадании инородного тела); острый стеноз (развивается в течение нескольких часов, до суток) – гортанные ангины, ожоги, отеки; подострый стеноз (развивается в течение нескольких суток) – травмы, дифтерия, хондроперихондрит, внегортанные параличи обоих возвратных нервов; хронический стеноз (развивается в течение недель) – опухоли, кисты гортани, опухоли щитовидной железы. Наиболее часто хронический стеноз гортани и трахеи развивается у больных, перенесших искусственную вентиляцию легких и трахеостомию, а также при механической травме гортани и грудной клетки, гнойно-воспалительных заболеваниях шеи и челюстно-лицевой области, осложненных перихондритом гортани и трахеи (Зенгер В.Г., Наседкин А.Н., 1991; Паршин В.Д., 2003 и др.).

Независимо от причины стеноза гортани клиническая картина его однотипна. Ведущим симптомом в ней является инспираторная одышка, возникает дыхательная недостаточность. В 1952 г. Уолмер дал определение дыхательной недостаточности. Дыхательная недостаточность возникает тогда, когда обмен газов между легкими и кровью меньше, чем между кровью и тканями, т. е. когда внешнее дыхание не находится в равновесии с тканевым. Компенсация идет путем учащения дыхания. В норме 16–18 дыханий в 1 минуту.

При 1-й степени дыхательной недостаточности дыхание учащается до 25, при 2-й – до 30, при 3-й степени – до 35–40.

По клиническому течению и величине просвета дыхательных путей различают четыре стадии стеноза гортани и трахеи.

1-я стадия. Стадия компенсации – характеризуется урежением и углублением дыхания, укорочением или выпадением пауз между вдохом и выдохом, урежением сердцебиения.

Просвет голосовой щели составляет 6–8 мм, или сужение просвета трахеи на 1/3. В покое недостатка дыхания нет, при ходьбе появляется одышка.

2-я стадия. Стадия субкомпенсации – при этом появляется инспираторная одышка с включением в акт дыхания вспомогательных мышц при физической нагрузке, отмечаются втяжение межреберных промежутков, мягких тканей яремной и надключичной ямок, стридорозное (шумное) дыхание, бледность кожных покровов, артериальное давление остается нормальным или повышенным, голосовая щель – 3–4 мм, просвет трахеи сужен на 1/2 и более.

3-я стадия. Стадия декомпенсации. Дыхание при этом поверхностное, частое, резко выражен стридор. Вынужденное положение сидя. Гортань совершает максимальные экскурсии.

Лицо становится бледно-синюшным, отмечаются повышенная потливость, акроцианоз, пульс учащенный, нитевидный. АД снижено. Голосовая щель – 2–3 мм, щелевидный просвет трахеи.

4-я стадия. Асфиксия – дыхание прерывистое или совсем прекращается. Голосовая щель или просвет трахеи – 1 мм. Резкое угнетение сердечной деятельности. Пульс частый нитевидный, нередко не прощупывается. Кожные покровы бледные. Отмечаются потеря сознания, экзофтальм, непроизвольное мочеиспускание, дефекация, остановка сердца.

Лечение независимо от причины стеноза должно быть направлено в первую очередь на восстановление дыхания. В зависимости от этиологии стеноза хирургические методы лечения можно разделить на неотложные и реконструктивно-восстановительные.

Неотложные направлены на быстрейшее обеспечение доступа кислорода к дыхательным путям и спасение жизни.

Реконструктивно-восстановительные – на восстановление структуры и функции поврежденных органов.

К неотложным методам хирургической помощи относят коникотомию, трахеотомию, интубацию трахеи, удаление инородного тела или образования, обтурирующего просвет гортани или трахеи.

Реконструктивно-восстановительные операции проводятся больным в остром периоде после травмы гортани или трахеи и в плановом порядке больным с хроническим рубцовым стенозом дыхательных путей различной этиологии.

Интубация трахеи – введение особой трубки в гортань и трахею при их сужениях, грозящих удушьем (при проведении интенсивной терапии либо реанимационных мероприятий), а также для проведения анестезиологического обеспечения.

Показания:

- проведение ИВЛ у больных, которым введены миорелаксанты, например при эндотрахеальном наркозе;

- острая обструктивная дыхательная недостаточность, причину которой можно быстро, в течение 24-48ч., устранить с помощью хирургического вмешательства или противовоспалительной терапии;

- невозможность выполнения трахеотомии или противопоказания к ней.

Интубация трахеи – наиболее широко используемый прием для обеспечения доступа к дыхательным путям больного при анестезии и интенсивной терапии. В подавляющем большинстве случаев интубацию проводят в условиях выключенного сознания и полной мышечной релаксации путем прямой ларингоскопии, используют ларингоскопы многочисленных конструкций с прямым и изогнутым (чаще) клинком. Для успешной и атравматичной интубации трахеи большое значение имеет правильная техника ларингоскопии. Необходимо строго соблюдать определенную последовательность этапов ее выполнения.

I этап. Введение ларингоскопа в полость рта. Правой рукой приоткрывают рот больного, наложив первый и второй или третий пальцы на зубы верхней и нижней челюстей и раздвигая их мягким ротирующим движением.

Затем, держа ларингоскоп в левой руке, без насилия вводят клинок в правую часть полости рта до уровня надгортанника, поместив клинок так, чтобы язык был отодвинут левой частью клинка вверх и влево и поместился за специальным выступом, идущим вдоль левой стенки клинка.

II этап. Клинок ориентируют по средней линии рта и продвигают его конец по направлению к надгортаннику. Необходимо увидеть надгортанник, чтобы определить направление и глубину введения клинка.

III этап. Осторожно проводят конец клинка в избранном направлении выше надгортанника, не захватывая его. В этом положении становится видна голосовая щель полностью или ее нижняя комиссура. Если гортань плохо поддается осмотру, целесообразно, чтобы помощник, надавливая на щитовидный хрящ, слегка сместил гортань по направлению к позвоночнику и вправо. Чрезмерное усилие помощника может привести к смыканию голосовых связок. Важно, чтобы левая рука поднимала весь ларингоскоп, но не действовала клинком как рычагом, опираясь на верхние зубы. Если у больного выражен пародонтоз, целесообразно обклеить передние зубы верхней челюсти широкой полоской лейкопластыря. В случае отсутствия зубов следует проложить между клинком ларингоскопа и десной несколько слоев марли.

IV этап. Перед введением интубационную трубку следует обработать какой-либо мазью, уменьшающей реакцию тканей, например кортикостероидной. Иногда в трубку вводят специальный направитель-проводник, конец, которого ни в коем случае не должен выступать за пределы трубки. Правой рукой интубационную трубку проводят через правую половину полости рта вдоль клинка ларингоскопа, подводят к надгортаннику, и конец ее вводят в голосовую щель. В этот момент помощник извлекает проводник (если его использовали). При этом важно не повредить черпаловидные хрящи, надгортанник и глоточные синусы (при неправильном положении конца трубки и попытках ее насильственного введения). Трубку вводят на такую глубину, чтобы вся раздувная манжета оказалась в трахее.

V этап. Трубку фиксируют правой рукой на уровне зубов, после чего извлекают клинок ларингоскопа.

VI этап. Для того чтобы убедиться, что трубка находится в трахее (а не в пищеводе), делают пробное вдувание в трубку. Если при этом помощник слышит дыхательные шумы в легких (с обеих сторон!) и при прекращении вдувания следует отчетливый выдох, герметизирующую манжету раздувают шприцем до прекращения выхода воздуха через полость рта во время вдоха (не больше). После этого следует еще раз убедиться в правильном положении трубки в трахее. Для этого, начав ИВЛ, выслушивают все отделы легких, доступные аускультации в данный момент. Этот же прием необходимо повторить, если меняют положение больного на операционном столе или в койке.

VII этап. Трубку надежно фиксируют к голове пациента. Для этого рекомендуется обернуть трубку на уровне резцов одним оборотом лейкопластыря, в этом месте обвязать трубку узким бинтом и обвязать последний вокруг головы больного. Можно также прикрепить трубку лейкопластырем к коже лица.

Эндотрахеальная трубка может быть введена не только через полость рта (оротрахеальная интубация), но и через носовой ход (назотрахеальная интубация). Для выполнения требуется такая же ларингоскопия, как описана выше, но трубку проводят в нижний носовой ход до введения миорелаксантов и ларингоскопии. После появления конца трубки из-под мягкого неба, так чтобы он был виден, его захватывают корнцангом и ориентируют к входу в гортань. Помощник продвигает трубку снаружи, а проводящий интубацию корнцангом направляет ее конец между голосовыми связками.

При хорошей подвижности шейного отдела позвоночника можно, не пользуясь корнцангом, направить трубку в голосовую щель, наклонив голову пациента вперед.

Оротрахеальную интубацию выполняют, как правило, для обеспечения респираторной поддержки во время общей анестезии, в экстренных ситуациях или для проведения ИВЛ в течение относительно недолгого времени (до 1 суток). Назотрахеальную интубацию обычно используют для осуществления длительной респираторной поддержки. Одним из соображений в пользу данной методики является то, что в этом случае больные легче переносят нахождение трубки в дыхательных путях в течение длительного времени. При этом, как правило, не требуется специальной фармакологической адаптации. Во время длительной ИВЛ назотрахеальную трубку следует менять ежедневно или хотя бы через день, вводя ее попеременно в разные носовые ходы.

Интубация трахеи характеризуется размещением гибкой пластиковой трубки в трахее с целью защиты дыхательных путей пациента и представляет собой одно из средств для проведения механической вентиляции легких.

Наиболее распространенной является оротрахеальная интубация, когда с помощью ларингоскопа эндотрахеальная трубка проходит через полость рта, гортань и между голосовыми связками вводится в трахею. Затем манжета, находящаяся вблизи дистального кончика трубки, раздувается воздухом, чтобы обеспечить правильное нахождение трубки и защитить дыхательные пути от крови, рвоты и различных выделений. Еще одна методика заключается в назотрахеальной интубации, при данной методике эндотрахеальная трубка проходит через нос, гортань, голосовые связки в полость трахеи.

Выполнение интубации трахеи для защиты дыхательных путей до настоящего времени остается «золотым стандартом» анестезиологии и интенсивной терапии. В большинстве случаев привычная оротрахеальная или назотрахеальная интубация выполняется при помощи ларингоскопа с прямым или изогнутым клинком. Существуют методы, облегчающие интубацию, например внешнее надавливание на гортань, а также вспомогательный инструментарий: бужи, стилеты и щипцы Мэйджилла.

Трахеотомия – вскрытие трахеи с введением в ее просвет специальной трубки с целью создания доступа наружному воздуху в дыхательные пути в обход препятствия при асфиксии различной природы.

Трахеотомия – одна из древнейших хирургических операций, первое известие о которой, как нам известно, сделал римский врач Асклепиад из Вифинии более двух тысячелетий назад (124 г. до н. э.). Он вскрыл «дыхательную артерию» по поводу удушья, вызываемого синанхой. Термин «синанха», или «собачья ангина», объединял различные острые воспалительные заболевания в полости рта и гортани.

Одним из наиболее ранних описаний проведения хирургической трахеостомии можно считать описание исцеления разреза глотки в бронзовом веке в Rig Veda, древней индийской книге медицины, чье появление датируется примерно 2000 г. до н. э. (Colice G.L., 1994). Пять столетий спустя в Египте, согласно работам Имхотепа (вероятно, отца современной медицины, который также был архитектором, поэтом, жрецом, судьей, премьер-министром), был впервые документирован в письменной форме метод, подобный трахеостомии.

На самом деле египетские врачи были пионерами, описавшими ряд процедур – например, катетеризацию, чтобы предотвратить сильное кровотечение во время операции, дренирование для лечения гнойных образований и трахеостомию для лечения обструкции верхних дыхательных путей.

Позднее в Греции Гиппократ (460–380 гг. до н. э.) описал интубацию трахеи у человека для проведения вентиляции легких.

Известно, что Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.) использовал меч для разреза трахеи у солдата с удушьем вследствие аспирации костью (Colice G.L., 1994). Талмуд, сборник иудейских законов, этики, традиций и истории, накопленных в период между 200 г. до н. э. и 400 г. н. э., содержит описания введения тростника через трахею для осуществления искусственного дыхания у новорожденного ребенка. Греческие врачи Эскулап и Аретей, а также римский анатом Галенус документально подтвердили подобные операции.

Гален (131–201 гг. н. э.) описал эту операцию, назвав ее ларинготомией и ссылаясь на Асклепиада как ее автора.

В своих известных экспериментах Гален раздувал легкие мертвых животных через трахею с помощью воздуходувных мехов и сделал вывод, что движение воздуха вызывает «поднятие» грудной клетки. Однако важность этих данных не была оценена, и научные исследования по вентиляции легких не продвинулись вперед в течение ряда столетий. Большой вклад в эксперименты в области дыхательных путей внес мусульманский философ и врач Авиценна (980–1037 гг. н. э.), который описал интубацию трахеи с помощью «канюли из золота или серебра».

Антилл изложил показания к ней, обозначив ее «фаринготомией». Существует предположение, что в IV веке н. э. Антилл, спасая больного от удушья, вскрыл ему трахею поперечным разрезом, назвав операцию фаринготомией (Арапов Д.А., Исаков Ю.В., 1964).

В последующих столетиях Средневековья исторических указаний по исследованиям в области дыхательных путей практически нет.

Только в эпоху Возрождения трахеостомия появилась вновь как важная медицинская процедура, когда параллельно с искусством и другими науками был отмечен расцвет медицины.

Первая трахеотомия, о которой достоверно известно по сохранившимся документам, была произведена итальянским ученым, профессором философии Антонио Брассаволой (1500–1570) в Ферраре. Брассавола вскрыл дыхательное горло больному, задыхавшемуся от абсцесса гортани, и тот выжил (Holmes G., 1887; Priest R.E., 1952; Lambert V., 1965).

Фламандский анатом Андре Везалий в Падуе ввел тростник в трахею умирающего животного и поддерживал вентиляцию легких путем вдувания время от времени воздуха через тростник.

Эти действия, как он писал, заставляли легкие растягиваться, и сердце восстанавливало нормальный ритм: «…жизнь, можно так сказать, возвращается к животному, следует попытаться сделать отверстие в стволе трахеи, в которое надо поместить трубку или тростник: затем вы дуете в него так, чтобы легкие могли вновь подниматься и животное получало воздух».

Эти примеры не единственные. Ряд медиков эпохи Возрождения сделали акцент на важности «открывания дыхательных путей» для спасения жизни (Bradby M., 1966; Eavey R.D., 1998).

Фабриций из Аквапенденте (1537–1619), итальянский анатом, написал это историческое утверждение: «Из всех хирургических операций, которые выполняются у человека … самой главной [является] операция, с помощью которой человек отзывается из быстрой смерти к внезапному восстановлению жизни … операция – это открытие дыхательной артерии, с помощью которой пациенты из состояния практически удушья внезапно восстанавливают сознание и получают жизненный эфир, воздух, так необходимый для жизни, и вновь возобновляют существование, которое уже было почти уничтожено».

В 1620 г., когда пилигримы «Мейфлауэра» высадились на Плимутском камне в Америке, парижанин Николя Абико опубликовал книгу по трахеостомии. В ней Абико изложил подробно случай у 14-летней пациентки, которая проглотила кошель с золотыми монетами, чтобы спасти их от кражи. Кошель вызвал обструкцию верхних дыхательных путей, для устранения которой была проведена срочная трахеостомия. Другим героическим эпизодом в книге Абико было описание мальчика, которой умирал от ранения в области шеи. После срочной трахеостомии и удаления сгустков крови из трахеи мальчика успешно «реанимировали». Более драматичный рассказ – это история осужденного к повешению вора.

Вор нанял хирурга для выполнения трахеостомии и введения длинной трубки для дыхания перед виселицей. Осужденный мужчина тайно от тюремщиков провел «эту искусную подготовку», но бесполезно. Несмотря на возможности трахеостомии защитить человека от удушения, она не смогла спасти преступника от перелома шеи (Priest R.E., 1952).

В октябре 1667 г. трахеостомия «была открыта» вновь: на собрании Королевского общества Роберт Гук (1635–1703) выполнил трахеостомию у собаки и осуществлял вентиляцию с помощью воздуходувных мехов. Гук даже удалил грудную клетку и показал, что постоянный поток «свежего воздуха, изменяющий кровь», а не движение легких, как предполагалось, является главным для жизни (Watkinson J.J. et al., 2000).

Несмотря на открытия и прогресс в обеспечении дыхательных путей за столетия, работа практиков была непредсказуемой.

Решение выполнять или не выполнять процедуру – трахеостомию или интубацию трахеи – часто было настолько же решающим, как техническая возможность выполнить ее успешно. В Вирджинии в декабре 1799 г., например, первый президент США через три года после отставки «лежал, борясь за жизнь»: «Это был холодный полдень, декабрь 1799 года, в Вирджинии… в тот день три врача собрались у постели умирающего мужчины. Мужчина менял положение, дышал с трудом. Врачи дали больному настой шалфея с уксусом для полоскания, но это вызвало у пациента удушье. Было ясно, что дыхательные пути поражены болезнью, но припарки помогали лишь незначительно». Один из присутствовавших врачей знал о трахеостомии, но не выполнил ее у такой важной персоны, так как посчитал процедуру бесполезной. В результате Джордж Вашингтон умер от вполне предотвратимого удушья вследствие обструкции верхних дыхательных путей, вызванной бактериальным эпиглотитом.

Термин «трахеостомия», означающий вскрытие трахеи, был впервые введен Thomas Feyens (1567–1631) и Heister (1718) (Шипов А.А., 1964). Но, несмотря на предложение профессора университета в Бреслау Гейстера, термин «трахеотомия» утвердился лишь после работ Труссо в первой четверти XIX века. В 1833 г. француз Труссо рутинно выполнил трахеостомию при необходимости и таким образом спас жизни около 200 человек, страдавших дифтерией (Frost E.A., 1976). В то же время трахеостомия продолжала выполняться только в срочных ситуациях.

До начала XIX века были известны 28 случаев трахеостомии, и все они были произведены при абсцессе гортани, сдавлении трахеи инородным телом пищевода и травмах гортани (Guthrie D., 1944).

Новая эра в истории операции началась, когда в число показаний к ней был включен круп при дифтерии гортани. Первая успешная трахеотомия при крупе была произведена в 1825 г. Бретонно. Широко пропагандировал трахеостомию при крупе ученик Бретонно известный французский клиницист Труссо. Он выдержал длительную дискуссию с изобретателем и сторонником интубации при крупе Бушю, который был противником трахеостомии (цит. по Арапов Д.А., Исаков Ю.В., 1964).

В 1859 г. Французская медицинская академия после длительной дискуссии признала трахеостомию основным методом профилактики асфиксии при дифтерии гортани, после чего операция стала широко применяться в Европе (Кацин А.С., 1898; Лянде В.С., 1952, 1961).

В 1881 г. на всемирном съезде хирургов в Лондоне трахеостомия была признана наиболее адекватной операцией при раке гортани (Гамбург Ю.Л., 1962).

Применяя метод трахеостомии, разработанный Джоном Сноу на животных, в Германии в 1869 г. Тренделенбург (1844–1924) разработал первую трахеостомическую трубку с манжетой и провел первую эндотрахеальную анестезию у мужчины в начале 1871 г. В 1901 г. эта первая трахеостомическая трубка с манжетой была названа «тампон Тренделенбурга».

На русском языке методика трахеотомии впервые описана в переводной книге И. Плантера (1761) и руководстве И. Ф. Шрейбера (1781). В 1807–1823 гг. в пяти изданиях «Руководства к преподаванию хирургии» профессора Петербургской медико-хирургической академии И. Ф. Буша (1771–1843) было уделено внимание лечению стенозов гортани и трахеи, в том числе «горлосечению» – ларинготрахеотомии. Первое известное горлосечение в России было проведено В. В. Пеликаном в 1819 г. (Оборин Н.А., 1958).

За 15 лет до официального признания трахеостомии во Франции Н. И. Пирогов в 1844 г. дважды произвел ее детям при крупе. Затем о сделанных трахеостомиях сообщают и другие авторы (Басов В.А., 1853; Романовский В., 1860; Савостицкий Г., 1861, 1865 и др.).

В 1884 г. Л. Бужанский публикует обстоятельный труд «Патологоанатомические изменения при заживлении ран дыхательного горла после трахеостомии», а в 1894 г. Л. Краузе защищает диссертацию «К вопросу о трахеотомии при простом и дифтерийном крупе».

В конце XIX – начале XX века произошло некоторое ограничение показаний к трахеостомии. Это было вызвано введением в практику антидифтерийной сыворотки и эндоскопических методов исследования в ларингологии. Однако и в это время процесс совершенствования учения о трахеостомии продолжается.

В 1952 г. В. С. Лянде уточняет показания к операции, предлагает способ формирования бесканюльной трахеостомы. В 1954 г. В. К. Трутнев издает первую отечественную монографию «Трахеотомия». В 1968 г. К. Н. Калиткин в монографическом труде освещает вопросы трахеотомии при травмах головного и спинного мозга.

В 1971 г. Р. Г. Анютин издает пособие по трахеостомии в оториноларингологической клинике. В 1964 г. и 1974 г. Д. А. Арапов и Ю. В. Исаков выпускают монографию «Трахеостомия в современной клинике». М. И. Перельман в 1972 г. издает монографию «Хирургия трахеи», в одной из глав которой большое внимание уделяет вопросам трахеостомии.

В 1989 г. опубликована монография Г. А. Фейгина с соавт. «Что нужно знать о трахеостомии». В ней разбираются вопросы показания к операции, ее техника и особенности послеоперационного ведения.

В XX веке вопросам трахеотомии посвящается много работ, разбираются показания к операции, методы ее выполнения, особенности послеоперационного ведения и лечения (Бохон Н.Ф., 1934; Воячек В.И., 1935; Максимова В.А., 1962; Веллер Д.Г., 1964; Калиткин К.Н., 1968; Кузин М.И. с соавт., 1971; Дунаевский В.А. с соавт., 1973; Мышкин Е.Н., 1976; Тышко Ф.А., 1978; Фейгин Г.А., 1978; Сухоруков В.П., 2000 и многие другие), что говорит о непрекращающемся интересе к этой операции.

В 2004 г. в санкт-петербургском книжном издательстве «Эскулап» вышла монография проф. С. Б. Шахсуваряна «Трахеостомия у больных с опухолями головы и шеи», в которой особое внимание автор уделяет вопросам происхождения и профилактики осложнений у больных с временными трахеостомами при операциях по поводу опухолей полости рта и внеорганных опухолей шеи.

В середине XIX века в широких кругах врачей созрело убеждение, что производить трахеостомию в определенных случаях – такой же непреложный долг, как оказание помощи утопающему или истекающему кровью (Трутнев В.К., 1954).

В настоящее время общепринято, что трахеостомия является операцией, которую обязан выполнить каждый врач. Однако до сих пор показания к этой операции, техника ее проведения продолжают уточняться и совершенствоваться. Применяемые трахеостомические канюли постоянно совершенствуются, а вопросы предупреждения возникающих осложнений, как в момент операции, так и в послеоперационном периоде остаются актуальными.

Трахеостомия является экстренным хирургическим вмешательством, предпринимаемым для спасения жизни больного. В современной клинической медицине трахеостомия занимает важное, нередко ведущее место в системе мер неотложной помощи при ряде форм дыхательной недостаточности. Вместе с тем эта операция при неправильных показаниях, недостаточном знакомстве с топографической анатомией гортани и трахеи, дефектах наблюдения и ухода за оперированными больными может сопровождаться тяжелыми осложнениями, нередко представляющими угрозу для жизни, в том числе остановкой дыхания и сердечной деятельности, кровотечением, ранением пищевода, эмфиземой средостения и пневмотораксом. У детей эти осложнения встречаются чаще и протекают тяжелее, чем у взрослых, что, очевидно, связано с анатомо-физиологическими особенностями детского организма (Абдулкеримов Х.Т. с соавт., 2007).

Классическую трахеостомию относят к операциям повышенного риска, поскольку она производится вблизи важнейших анатомических образований органов шеи (Шахсуварян С.Б., 2004).

В связи с чем нам представляется необходимым напомнить хирургическую анатомию шеи.

Хирургическая анатомия шеи

Шея является анатомической структурой, которая имеет определенные границы. Верхней границей шеи является нижний край тела нижней челюсти от подбородка до ее угла, затем линия, идущая по заднему краю ветви нижней челюсти, по нижнему краю наружного слухового прохода, огибающая сосцевидный отросток и далее следующая по верхней выйной линии до наружного затылочного бугра, где переходит на противоположную сторону.

Яремная вырезка грудины, ключицы и линия, проведенная от вершины акромиального отростка лопатки к остистому отростку 7-го шейного позвонка, представляет нижнюю границу.

Фронтальной плоскостью, проходящей через поперечные отростки шейных позвонков, или по линиям, соединяющим сосцевидные отростки с ключично-акромиальными сочленениями, принято делить шею на передний и задний отделы. Важное значение в практике специалиста-оториноларинголога имеет передний отдел шеи. Кожа переднего отдела шеи тонкая, подвижная. Визуально и при помощи пальпации здесь можно определить нижний край и угол нижней челюсти, вырезку грудины, ключицы, тело и большие рога подъязычной кости, щитовидный и перстневидный хрящи гортани, полукольца трахеи и иногда перешеек щитовидной железы. У переднего края грудино-ключично-сосцевидных мышц определяется пульсация сонных артерий.

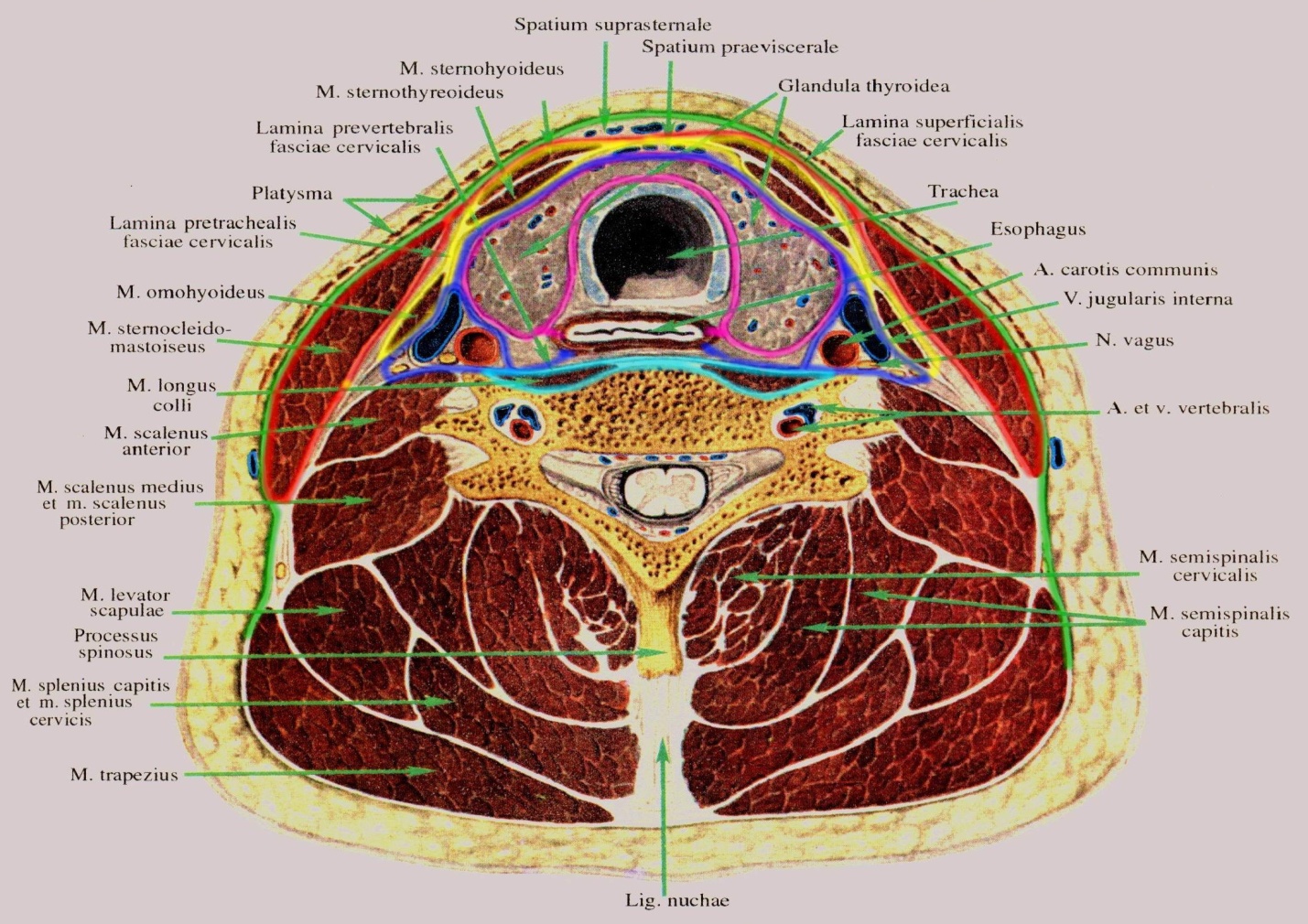

Фасции шеи по В. Н. Шевкуненко (1951). Различают пять фасций (рис.36.).

I –

II –

III –

IV –

V –

Рис.36. Фасции шеи (схема горизонтального разреза шеи на уровне перешейка щитовидной железы; Матюшин И.Ф., 1978): I – поверхностная (подкожная) фасция, II – поверхностный листок собственной фасции, III – глубокий листок собственной фасции, IV – внутришейная фасция, V – предпозвоночная фасция.

I – подкожную (поверхностную), включающую в себя подкожную мышцу (m. platysma);

II – поверхностный листок собственной фасции, образующий футляр для грудино-ключично-сосцевидных мышц;

III – глубокий листок собственной фасции, натянутый в виде трапеции между подъязычной костью, грудиной, ключицей и лопаточно-подъязычными мышцами;

IV – внутришейную фасцию, париетальная пластинка которой облегает все органы шеи, а висцеральная пластинка образует футляры для каждого из них;

V – предпозвоночную фасцию шеи.

Несмотря на то что эта схема получила широкое распространение в нашей стране, современные исследователи различают фасции шеи клетчаточного происхождения (I и IV фасциальные листки, по В. Н. Шевкуненко) и фасции мышечного происхождения (II, III и V фасциальные листки).

В современной Международной анатомической номенклатуре предлагают выделять только три пластинки шейной фасции:

Ø поверхностную,

Ø предтрахеальную,

Ø предпозвоночную, которые соответствуют II, III и V фасциальным листкам, по В. Н. Шевкуненко. Тем не менее I и V фасциальные листки так же влияют на клинику заболеваний и повреждений шеи, как II, III и V.

Поэтому в Приложении 2 к отечественному изданию Международной анатомической номенклатуры (Михайлов С.С., 1980) рекомендуется различать пять фасциальных листков шеи, описанных В. Н. Шевкуненко, применяя следующие обозначения:

ü I – поверхностная фасция (f. superficialis),

ü II – собственная фасция (f. propria),

ü III – лопаточно-ключичная фасция (f. omoclavicularis),

ü IV – внутришейная фасция (f. endocervicalis), имеющая пристеночную и висцеральную пластинки (laminae parietalis et visceralis),

ü V – предпозвоночная фасция (f. praevertebralis).

I. Поверхностная фасция располагается в подкожной клетчатке: в переднебоковом отделе эта фасция расслаивается на две пластины, между которыми находится подкожная мышца (m. platysma). Обе подкожные мышцы в нижнем отделе шеи расходятся в стороны, оставляя по средней линии узкий треугольный участок, не покрытый мышечными волокнами. Под поверхностной фасцией расположен слой клетчатки, содержащий ветви шейного нервного сплетения и поверхностные вены шеи. Наиболее важными из них являются наружная яремная и передняя яремные вены.

Наружная яремная вена (v. jugularis externa) образуется от слияния задней ушной, затылочной вен и анастомоза с глубокой веной лица. Она следует вниз, пересекая косо грудино-ключично-сосцевидную мышцу в направлении от зачелюстной ямки к углу, образованному этой мышцей и ключицей. Не доходя до ключицы, вена уходит в глубокие слои и вливается в подключичную или внутреннюю яремную вену. На передней поверхности шеи расположены две передние яремные вены (vv. jugulares anteriores). Они отводят кровь от подчелюстной области и передних участков шеи; приближаясь к надгрудинной вырезке, обе вены уходят под вторую фасцию шеи.

Иногда передние яремные вены удвоены или представлены лишь одиночным венозным стволом (v. mediana colli), проходящим по средней линии шеи.

II. Собственная фасция шеи облегает всю поверхность шеи, подходя к ее границам, она фиксируется к краю нижней челюсти, к передней поверхности ключиц и грудины. На своем пути фасция расщепляется, создавая футляры для грудино-ключично-сосцевидных мышц и поднижнечелюстных слюнных желез. Отроги этой фасции, направляясь к поперечным отросткам шейных позвонков, разделяют шею на передний и задний отделы.

III. Лопаточно-ключичная фасция шеи занимает площадь, напоминающую по форме трапецию, начинаясь от подъязычной кости и прикрепляясь к заднему (внутреннему) краю ключиц и грудины. Эта фасция образует футляры для мышц, опускающих подъязычную кость и гортань (лопаточно-подъязычных, грудино-подъязычных, грудино-щитовидных и щитовидно-подъязычных). В верхних отделах третья фасция сращена со второй фасцией и по средней линии шеи формирует белую линию шириной 2–3 мм. Кнаружи от лопаточно-подъязычных мышц третья фасция шеи сливается со второй фасцией. В нижних отделах шеи между второй и третьей фасциями располагается надгрудинное клетчаточное пространство (spatium interaponeuroticum suprasternale) с отходящими от него за ножки грудино-ключично-сосцевидных мышц слепыми мешками Грубера. Воспалительный процесс в клетчатке надгрудинного пространства может распространяться в сторону слепых мешков, при этом наблюдается так называемый воспалительный воротник.