Заболевания глотки.

Ангина. По современным понятиям ангина – это острое общее инфекционное заболевание организма с преимущественной локализацией воспалительного процесса в одном или нескольких компонентах лимфаденоидного глоточного кольца.

В подавляющем большинстве случаев встречается именно ангина небных миндалин, и поэтому в практике принято под термином «ангина» иметь в виду ангину небных миндалин. Возможно использование термина «острый тонзиллит». Когда поражены другие миндалины, к термину «ангина» добавляют название миндалины, например «ангина язычной миндалины».

Этиология и патогенез.

Основной возбудитель – β-гемолитический стрептококк группы А (до 80%).

Пути заражения – воздушно-капельный, алиментарный, а также аутоинфицирование микроорганизмами, которые вегетируют на слизистой оболочке глотки в норме.

Классификация.

Клиническая классификация тонзиллитов И. Б. Солдатова (1975), утвержденная на VII Всесоюзном съезде оториноларингологов.

I. Острые.

1. Первичные: катаральная, лакунарная, фолликулярная, язвенно-пленчатая ангины.

2. Вторичные:

а) при острых инфекционных заболеваниях: дифтерии, скарлатине, туляремии, брюшном тифе;

б) при заболеваниях системы крови: инфекционном мононуклеозе, агранулоцитозе, алиментарно-токсической алейкии, лейкозах.

II. Хронические.

1. Неспецифические:

а) компенсированная форма;

б) декомпенсированная форма.

2. Специфические: при инфекционных гранулемах – туберкулезе, сифилисе, склероме.

Ангины подразделяются на вульгарные, или обычные (наиболее частые), и атипические.

Обычные ангины характеризуются такими отличительными признаками, как выраженная симптоматика общей интоксикации организма; патологические изменения в обеих небных миндалинах; длительность вульгарных ангин не более 7–10 дней; первичный этиологический фактор – бактериальная или вирусная инфекция.

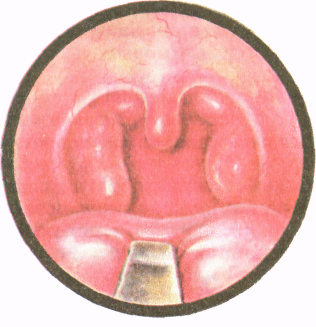

Рис.30. Катаральная ангина

Катаральная ангина. Характерно острое начало заболевания после короткого продромального периода. Жалобы на ощущение жжения в горле, боль при глотании, слабость, головную боль.

Температура тела субфебрильная; имеются небольшие воспалительного характера изменения периферической крови.

Фарингоскопически определяется разлитая гиперемия миндалин и краев небных дужек, миндалины увеличены; возможен регионарный лимфаденит. В детском возрасте чаще всего все клинические явления выражены в большей степени, чем у взрослых. Длительность – 3–5 дней.

Фолликулярная ангина.

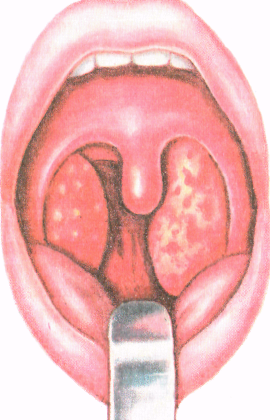

Жалобы на сильную боль в горле, затруднение глотания,головную боль, озноб, общую слабость. Фарингоскопически – гиперемия и инфильтрация мягкого неба и дужек, увеличение и гиперемия миндалин, на которых видны круглые желтоватые точки от 1 до 3 мм, которые являются нагноившимися фолликулами миндалин. Как правило, увеличены регионарные лимфатические узлы, пальпация их болезненна. В анализе крови нейтрофильный лейкоцитоз, эозинофилия, значительное повышение СОЭ. Длительность– 5–7 дней.

Лакунарная ангина.

Начало болезни и ее общие симптомы такие же. Длительность – 5–7 дней.

На гиперемированных увеличенных миндалинах отмечается появление желтовато-белого налета, который распространяется по поверхности миндалины. Но налеты не выходят за ее пределы и легко, без повреждения слизистой оболочки снимаются шпателем, что является важным диагностическим признаком при дифференциации с дифтерией. В воспалительный процесс при вульгарных ангинах вовлекаются обе миндалины, однако на одной стороне может быть картина катаральной или фолликулярной ангины, а на другой – лакунарной (рис.31).

Рис.31 . Фолликулярная (справа) и лакунарная (слева) ангины

Надо отметить, что у детей ангина может протекать более тяжело и могут иметь место следующие симптомы: тошнота, рвота, диспепсия; явления менингизма, судороги, развивающиеся на фоне фебрильной температуры; нарушение сознания.

Лечение.

Необходим постельный домашний режим, изоляция пациента в отдельном помещении.

Назначаются антибиотики – производные пенициллина, а также цефалоспорины, макролиды, гипосенсибилизирующие препараты (димедрол, супрастин, диазолин, эриус и т. д.).

Местно назначаются полоскания (фурацилин, перманганат калия, настойка календулы, отвар ромашки), согревающий компресс на подчелюстную область, а также ингаляторы: биопарокс, гексорал, ингалипт, стрепсилс-плюс-спрей, стоп-ангин и т. д.

Атипическими являются ангина Симановского–Плаута–Венсана (язвенно-некротическая), герпетическая и грибковая ангины.

Язвенно-некротическая ангина Симановского–Плаута–Венсана.

Развивается вследствие наличия симбиоза веретенообразной палочки (В. fusiformis) и спирохеты полости рта (Spirochaeta buccalis), которые часто вегетируют в полости рта у здоровых людей.

Предрасполагающие факторы – снижение общей и местной резистентности организма, гиповитаминоз; ухудшение общих гигиенических условий жизни. Данное заболевание встречается редко, в основном в годы бедствий.

Клиническая картина.

Жалобы – затруднение глотания, гнилостный запах изо рта. Температура тела обычно нормальная. При фарингоскопии – на одной миндалине видны серовато-желтые налеты, под ними изъязвленная, кровоточащая поверхность.

Регионарные лимфатические узлы увеличены на стороне поражения миндалины, умеренно болезненны при пальпации. Длительность – до 3 недель, редко – несколько месяцев.

При затяжном течении возможно распространение некротического процесса на десны, небо.

Диагноз подтверждается бактериологическим исследованием (обнаружение веретенообразных палочек и спирохет).

Лечение: витаминотерапия, антибактериальная терапия, уход за полостью рта, дезинфицирующие полоскания растворами перманганата калия или фурацилина, обработка язв раствором йода, ляписа и т. д.

Грибковая ангина.

Возбудитель – наиболее часто это дрожжеподобные грибы рода Candida albicans. Как правило, заболевание развивается после применения антибиотиков.

Начало острое, с субфебрильной температурой.

Фарингоскопически – увеличение и небольшая гиперемия миндалин, ярко-белые, рыхлые, творожистого вида массы, которые снимаются чаще без повреждения подлежащей ткани. Иногда в процесс вовлекается одна миндалина. Регионарные лимфатические узлы увеличены. Длительность – 5–7 дней. В соскобах со слизистой оболочки глотки обнаруживают скопления дрожжевых клеток.

Лечение: противогрибковые препараты (дифлюкан, микосист). Местно – смазывание участков поражения 5–10% раствором ляписа, 2–5% раствором бикарбоната натрия или раствором Люголя.

Герпетическая ангина.

Этиологические факторы – аденовирусы, вирус гриппа, вирус Коксаки. Инкубационный период – 2–5 дней.

Характерно острое начало, подъем температуры до 38–40 °С.

Жалобы – боли в горле, затруднение при глотании, головная боль, слабость, боли в мышцах.

Фарингоскопически – в начале заболевания гиперемия слизистой оболочки глотки. На мягком небе, язычке, небных дужках и, реже, миндалинах и задней стенке глотки видны небольшие красноватые пузырьки. Через 3–4 дня пузырьки лопаются. Определяется регионарный лимфаденит.

В крови чаще лейкопения, незначительный сдвиг формулы влево.

К ангинам нетипичной локализации могут быть отнесены ангина носоглоточной миндалины, боковых валиков и тубарных миндалин, язычной миндалины. Как правило, эти ангины протекают аналогично обычной форме патологии.

Рассмотренные виды ангин дифференцируют от гриппа, острого фарингита, дифтерии, скарлатины, кори путем сопоставления клинических признаков этих заболеваний и результатов лабораторных исследований.

Для гриппа характерны выраженная интоксикация, явления ринита и распространенность воспалительного процесса на весь верхний отдел дыхательного тракта.

При остром фарингите общее состояние мало страдает. Разлитая гиперемия задней стенки глотки обычно не распространяется на небные миндалины. Температура тела чаще остается нормальной.

Дифтерийная ангина отличается от банальной появлением на фоне ярко гиперемированных миндалин толстых грязно-серых пленок, распространяющихся на небные дужки, мягкое небо, язычок, заднюю стенку глотки. Пленки снимаются шпателем с трудом, после их удаления остается кровоточащая поверхность. Отмечается склонность слизистой оболочки дыхательных путей к отеку. При сравнительно невысокой температуре тела дифтерия отличается от острого первичного тонзиллита выраженными явлениями интоксикации и адинамией.

При скарлатине поражение слизистой оболочки глотки – постоянный симптом, выраженность которого различна – от катаральной до язвенно-некротической ангины, сопровождающейся энантемой, кожной сыпью и малиновой окраской языка.

Поражение слизистой оболочки при кори отмечается в продромальном периоде и во время высыпаний. В дифференциальной диагностике важное значение имеет появление на слизистой оболочке щек пятен Филатова–Коплика, коревой энантемы и кожной сыпи.

Осложнения ангин.

Общие осложнения – ревматизм, а также осложнения на почки, кроветворные органы, сепсис и т. д.

Наиболее частым местным осложнением ангины является паратонзиллит. Также могут развиваться парафарингит, заглоточный абсцесс, флегмона шеи.