Методы остановки носового кровотечения

1. Простейшие методы остановки кровотечения.

При «переднем» носовом кровотечении для его остановки достаточно:

- придать пострадавшему сидячее положение или горизонтальное с приподнятым головным концом (голова не запрокидывается, так как в противном случае происходит затруднение венозного оттока из сосудистой сети головы и шеи, что повышает регионарное кровяное давление и усиливает кровотечение, кроме того, создаются условия для заглатывания крови);

- в кровоточащую половину носа ввести ватный или марлевый шарик, смоченный сосудосуживающим раствором (если причиной кровотечения не служит повышение артериального давления), 3% раствором перекиси водорода либо каким-нибудь другим гемостатическим препаратом;

- прижать крыло носа пальцем снаружи к носовой перегородке и удерживать его в течение 10–15 минут (если пациент в состоянии, то делает это сам);

- наложить холод на область переносицы (мокрое полотенце, резиновый пузырь со льдом и др.);

- успокоить пострадавшего, особенно если это ребенок.

В нашей стране самым распространенным методом остановки НК является тампонада носа. По данным различных авторов, ее эффективность колеблется от 80% до 90%.

2. Передняя тампонада полости носа.

Показанием для передней тампонады полости носа служат:

- подозрение на «заднее» кровотечение;

- неэффективность простейших методов остановки «переднего» носового кровотечения в течение 15 минут.

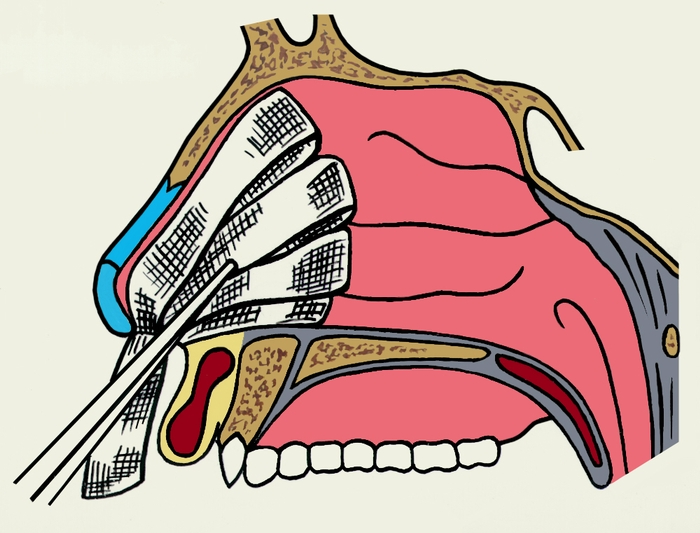

Для передней тампонады носа в качестве тампона применяют длинные (50–60 см) узкие (1,5–2,0 см) турунды, изготовленные из бинта. Такой тампон необходимо смочить гемостатической пастой или вазелиновым маслом и, используя носовое зеркало и коленчатый пинцет, плотно, в виде вертикальных колен, последовательно заполнить им соответствующую половину носа, начиная с глубоких отделов. В среднем для тугой передней тампонады одной половины носа у взрослых требуется 2–3 подобных тампона (примерно 1,0–1,5 м). Всегда рекомендуется тампонировать обе половины носа, чтобы не произошло смещение носовой перегородки.

После проведения передней тампонады полости носа необходимо оценить ее состоятельность. Признаком эффективности служит отсутствие кровотечения не только наружу (из просвета ноздри), но и по задней стенке глотки (проверяют при фарингоскопии).

После введения тампонов на нос накладывают пращевидную повязку.

Правильно выполненная передняя тампонада полости носа надежно останавливает кровотечения из передних отделов полости носа и в большинстве случаев при «задней» локализации источника кровотечения. Механизм передней тампонады обусловлен механическим давлением на поврежденный участок слизистой оболочки, фармакологическим действием препарата, которым смочен тампон.

Кроме того, передняя тампонада служит каркасом, удерживающим тромб на месте повреждения сосудов (рис.16.).

Рис.16 . Техника передней тампонады носа.

Различные авторы рекомендуют разные сроки оставления тампона в полости носа для формирования адекватного сгустка: 1–3 дня (Конден Р., Найхус Л., 1998), 3–5 дней (Frazee T.A., Hauser M.S., 2000), многие – даже 4–6 дней (Гаджимирзаев Г.А., 1998; Гапонюк А.В. с соавт., 2006 и др.).

Задняя тампонада полости носа.

При продолжении кровотечения после выполнения передней тампонады (кровь стекает по задней стенке глотки) следует прибегнуть к задней тампонаде полости носа. С этой целью необходимы 1–2 плотных марлевых тампона треугольной формы с тремя надежно закрепленными (прошитыми) шелковыми лигатурами с противоположных сторон (одиночная на «тупом» и двойная на «остром» конце), тампоны для передней тампонады, тонкий резиновый катетер, пинцет, носовое зеркало, шпатель, пращевидная повязка.

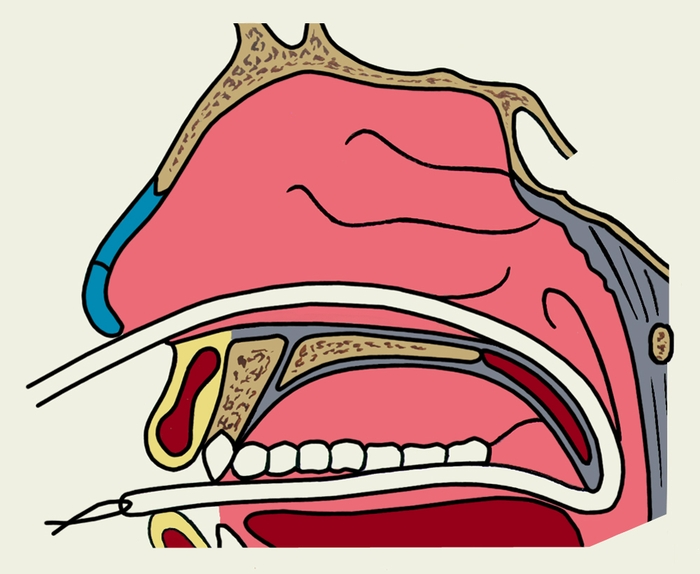

Заднюю тампонаду начинают с проведения катетера через кровоточащую половину носа в носоглотку и ротоглотку, где его конец захватывают пинцетом и извлекают через рот (при этом второй конец катетера не должен уйти в полость носа). К ротовому концу катетера привязывают обе лигатуры «острого» конца тампона и извлекают их катетером наружу. Нити лигатуры подтягивают, добиваясь введения заднего тампона в носоглотку и плотной фиксации «острого» конца в просвете хоаны (рис.17 а,б,в).

Рис.17 а. Схематическое изображение этапов задней тампонады полости носа: резиновый катетер проводят по дну полости носа в носоглотку и, захватив его корнцангом, выводят через рот

Рис. 17 б. Схематическое изображение этапов задней тампонады полости носа: к ротовому концу катетера привязывают две нити от тампона, после чего катетер вытягивают в обратном направлении через нос.

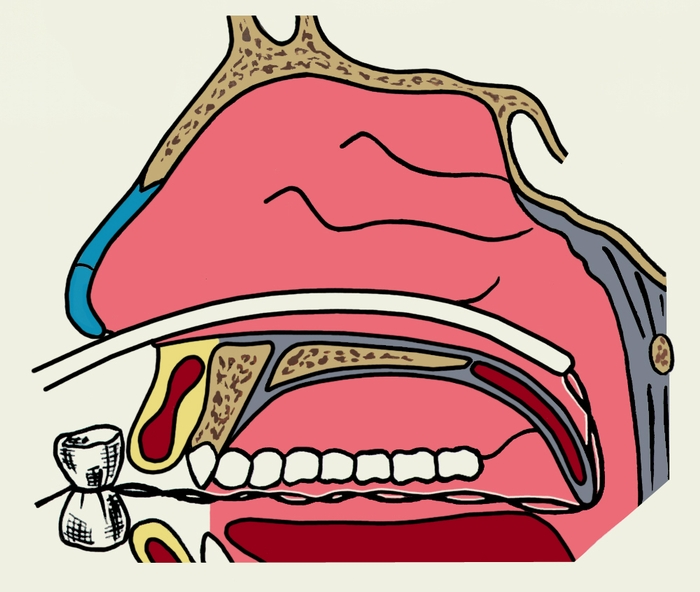

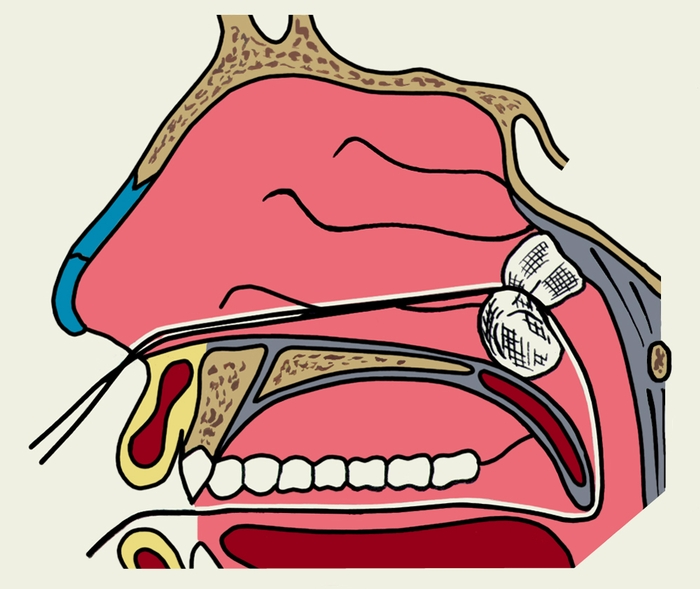

Удерживая тампон в таком положении, выполняют переднюю тампонаду носа и фиксируют лигатуры узлом на марлевом шарике в области преддверия носа. Лигатура «тупого» конца тампона остается в полости глотки и служит для последующего извлечения тампона.

Накладывают пращевидную повязку.

Удаление марлевых тампонов производят крайне осторожно, предварительно тщательно пропитав раствором 3% перекиси водорода, в основном на 2-е сутки при передней тампонаде и на 4–6-е – при задней.

Рис. 17в. Схематическое изображение этапов задней тампонады полости носа: тампон выводят за небную занавеску и вдавливают его в хоану

Вместо марлевых тампонов можно использовать латексные гидравлические или пневматические тампоны для полости носа. Описано использование готовых носовых тампонов: Merocel, губка Doyle. С гемостатической целью применяют альгинатные пленки, каноксицел, гидрогели, аэрозоль «Цимезол», статизоль, кверцетин, циакрин и др. Однако их применение не всегда надежно обеспечивает гемостаз. Кроме того, высокая стоимость по сравнению с традиционными средствами ограничивает их применение.

Необходимо помнить, что любые формы тампонады могут приводить к осложнениям: головной боли, гематомам и абсцессам перегородки носа, синуситам, отитам, некрозам слизистой оболочки, острым дакриоциститам и др.

4. Хирургические методы остановки носовых кровотечений.

При неэффективности задней тампонады полости носа (возобновление кровотечения после ее удаления) возможно применение хирургических (этмоидотомия с последующей тугой тампонадой послеоперационной полости, перевязка наружной или общей сонной артерии) или эндоваскулярных методов (эмболизация ветвей верхнечелюстной артерии).

При рецидивирующих кровотечениях из переднего отдела носовой перегородки их причиной часто служит эрозивно измененная слизистая оболочка. В таких случаях необходимо применение методов стимуляции эпителизации поврежденной поверхности (наложение гемостатических губок, аутофибриновой пленки, витаминно-масляных мазей и т. д.).

Если причина рецидивов «передних» кровотечений – выраженное полнокровие сосудов зоны Киссельбаха, возможно использование приемов, приводящих к облитерации капиллярного русла (химические склерозирующие препараты, отслойка слизистой оболочки, криодеструкция, электрокоагуляция).

Биологические методы

Это, прежде всего переливание крови, плазмы, других компонентов крови, использование для тампонады носа биоматериалов. К последним относят гемостатическую губку, формализированные и сублимированные кадаверные гомогенные и гетерогенные биоткани: консервированную кадаверную фасцию, твердую мозговую оболочку, брюшину и др.

Обычно их импрегнируют растворами антибиотиков, ингибиторов протеаз (трасилол, контрикал), антисептиками.

Биотампонада помогает при многократных рецидивах НК, оказывает стимулирующее действие на раневую поверхность.

При сильных носовых кровотечениях пострадавшие чаще всего вызывают бригаду скорой медицинской помощи, персонал которой должен провести переднюю тампонаду полости носа, при необходимости ввести гипотензивные препараты и осуществить простейшие заместительные и гемостатические меры. Больного доставляют в приемное отделение стационара.

На госпитальном этапе отоларинголог проводит остановку носового кровотечения тем или иным методом, устанавливается причина кровотечения, оценивается объем кровопотери.

При массивной кровопотере лечение осуществляют комплексно отоларинголог, терапевт, кардиолог, при необходимости гематолог, трансфузиолог и реаниматолог, поскольку в этом случае только своевременная и комплексная терапия может привести к благоприятному исходу.

В ведении пациентов с рецидивирующими НК большое место отводится коррекции постгеморрагической анемии (Косяков С.Я. с соавт., 2012). Железодефицитная анемия (ЖДА) является общенациональной проблемой систем здравоохранения различных стран. В странах Западной Европы и США вопросы, связанные с дефицитом железа, во многом решаются благодаря реализации программы Всемирной организации здравоохранения «Гемоглобиновое оздоровление населения». В России дефицит железа остается серьезной медико-социальной проблемой. Анемия как осложнение НК регистрируется у 87% пациентов.

ЖДА – клинико-гематологический симптомокомплекс, характеризующийся нарушением образования гемоглобина вследствие дефицита железа в сыворотке крови и костном мозге. Последнее время для лечения постгеморрагической анемии и восполнения железа и некоторых других важнейших элементов предложен новый препарат тотема, который содержит помимо железа медь и марганец в виде органических солей. Лечение проводится в дозировке 100 мг в сутки (по 10 мл раствора два раза в день).

Кровотечение из уха-один из симптомов перелома основания черепа. Оно обычно появляется при его поперечном расположении. В редких случаях кровотечение из уха может быть обильным. При таком характере кровотечения нужно исключать аррозию участка внутренней сонной артерии.

Спонтанные кровотечения из глотки, гортани и трахеи встречаются редко. Всегда нужно дифференцировать с легочным кровотечением.

Кровотечения из верхних дыхательных путей бывают связаны с попаданием инородных тел, неосторожными манипуляциями врачей при проведении ларинготрахеоскопии, бронхоскопии, эзофагоскопии, нижней трахеотомии и др. Тяжелые, жизнеопасные кровотечения, постоянный спутник сочетанных повреждений органов шеи и магистральных сосудов, появляющихся в результате получения резаных, колотых, ушибленных и огнестрельных ран.

Хирургические вмешательства на ЛОРорганах практически всегда сопровождаются кровотечениями. Наиболее частым хирургическим вмешательством в ЛОРотделении, при котором всегда наблюдается более или менее выраженное кровотечение является тонзиллэктомия. При грубои выполнении тонзилэктомии, когда травмируются и удаляются дужки и вылущивание небных миндалин, осуществляется не в пределах её капсулы, повышается вероятность ранения восходящей глоточной артерии.

Большинство кровотечений из миндаликовых ниш возникают в послеоперационном периоде через 2-5 часов после операции. Поэтому, в течение этого времени больной нуждается в тщательном наблюдении.

Кровотечения из ЛОРорганов-один из наиболее частых симптомов доброкачественных и злокачественных новообразований. Спонтанные кровотечения при злокачественных новообразованиях ЛОРорганов чаще связаны с распадом опухолей.