Принципы диагностики и лечения переломов костей носа.

Клиническая диагностика характера повреждений при травмах носа не всегда бывает простой. Большинство пациентов предъявляют жалобы на боль, кровотечение, затруднение носового дыхания и деформацию наружного носа. Традиционно для диагностики переломов костей носа используют характерные симптомы крепитации и подвижности костных отломков. Однако нередко у пострадавших с переломом костей носа возникает в первый момент травмы картина шока, носовое кровотечение, кровоподтеки, подкожная эмфизема, деформация наружного носа и внутриносовых структур, нарушение целостности кожи и слизисой оболочки полости носа.

Тяжелые травмы сопровождаются сотрясением головного мозга с обмороком и шоком. Но травмы носа, которые вроде бы легкие, могут приводить к различным церебральным нарушениям.

При наличии тяжелых травм средней зоны лица наряду с внешним носом повреждаются стенки решетчатого лабиринта, слезная кость, передняя и верхняя стенки верхнечелюстной пазухи, стенки лобных пазух.

У большинства больных такие травмы сочетаются с повреждениями глазного яблока и его вспомогательного аппарата, челюстно-лицевой зоны и полости черепа (рис.14.).

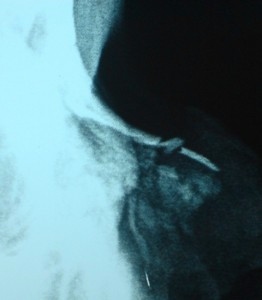

Рис.14 . Сочетанная травма носа

Часто наблюдаемые переломы основания черепа обусловлены тем, что кости, которые их формируют, не имеют внутренней и внешней пластинок и амортизирующего слоя между ними. В случае травм околоносовых пазух наступает асимметрия лица, которая проявляется различными деформациями наружного носа, костных стенок орбит, подкожными кровоизлияниями и отеками. После сморкания может развиться подкожная эмфизема лица.

Для постановки диагноза пострадавшему с травмой носа, после остановки кровотечения и профилактики травматического шока, начинаем с выяснения жалоб и тщательного сбора анамнеза. Необходимо выяснить обстоятельства получения травмы, время, механизм травмы, травмирующий предмет, направление удара. Нужно фиксировать и учитывать возможные судебно-медицинские аспекты перенесенной травмы.

Отек тканей в области повреждений может маскировать истинные размеры костных смещений, поэтому необходимо строго проводить пальпаторное обследование, сравнивая конфигурации симметричных участков лица. Наиболее определенный признак перелома – симптомы ступенчатой фрактуры и крепитации костных фрагментов. Диагностически ценно проводить анализ побочных признаков повреждений лицевого скелета: подкожная эмфизема и кровоизлияния, парезы, параличи глазодвигательных мышц, парестезии в области иннервации тройничного нерва.

В диагностике больных с механической травмой одним из важнейших является рентгенологический метод. По мнению Д.Г.Гончара (2006), в 70,2% случаев метод позволяет выявить костные повреждения носа, а также, согласно положениям судебно-медицинской экспертизы, служит обязательным и единственным способом подтверждения факта перелома. Костные повреждения могут проявляться в виде линий перелома, сдвигов и нарушений контуров в виде разделения межкостных фрагментов (рис.14.).

Рис.15 . Перелом костей носа. Рентгенография носа в боковой проекции.

Малая толщина костных структур, которые формируют стенки околоносовых пазух, обусловливает их низкую рентгеноконтрастность, поэтому костные повреждения не всегда могут быть обнаружены. Так, Л.И.Ушарова (2008) указывает на большое количество случаев расхождения диагнозов при производстве судебной экспертизы переломов костей носа.

В современном диагностическом процессе широкое применение находит рентгенологическая компьютерная томография (КТ), основным преимуществом которой служит визуализация ненаслаивающихся структур (Пискунов И.С.,2002). О высокой ценности КТ при травмах носа сообщали А.С.Юнусов с соавт.,2007; В.Т.Пальчун,2008 и др.

Ещё большие возможности трехмерной реконструкции изображений при деформациях и травмах предоставляет спиральная КТ, дающая ценную дополнительную информацию. Ю.Ю.Русецкий и А.С.Лопатин(2012) у всех обследованных (100%) выявили признаки перелома костей носа, причем методика позволяла подробно визуализировать особенности линии перелома, взаимоотношение поврежденных структур с окружающими тканями и органами. Метод показал себя чрезвычайно информативным для диагностики травм носа.

Определенный интерес представляет и УЗИ диагностика, как информативный, безопасный и доступный метод выявления повреждений носа.

Субъективная оценка изменений формы наружного носа, появившейся после травмы, проводится путем сравнения, имеющегося на момент осмотра облика пациента с его фотографиями, проведенными до травмы.

Побочным признаком переломов стенок околоносовых пазух являются гематоцеле и эмфизема глазницы. Гематоцеле рентгенологически проявляется в виде снижения пневматизации поврежденной околоносовой пазухи. При наличии эмфиземы глазницы воздух на рентгенограмме определяется в виде серповидной полоски просветления над глазным яблоком.

Последнее время, в связи с новыми возможностями, для диагностики травматических повреждений носа и ОНП широко применяется эндоскопическое исследование с использованием видеокамеры, что позволяет не только оценивать имеющиеся изменения внутриносовых структур, но и документировать результаты обследования. Осмотр эндоскопами дает полное представление о величине и форме угла носового клапана и состояния формирующих его структур (Г.З.Пискунов, С.З.Пискунов,2002).

Лечебная тактика при повреждении носа и ОНП зависит от вида травмы, её характера, тяжести сопутствующей патологии. Основная задача врача при поступлении пострадавшего с травмой носа состоит в определении состояния жизненных функций травмированного.

При комбинированных переломах и сочетанных краниофациальных повреждениях, которые могут сопровождаться расстройством внешнего дыхания, массивной кровопотерей, травматическим шоком, повреждением орбит, глаз, черепных нервов основные мероприятия должны быть в первую очередь направлены на борьбу с угрожающими жизни состояниями: остановка кровотечения, борьба с травматическим шоком, нормализация дыхания.

Другими словами вначале по необходимости проводятся экстренные операции, затем срочные и в последующем плановые. Наверное, есть необходимость вспомнить виды операций.

Различают экстренные операции - это операции по жизненным показаниям (коникотомия, трахеотомия, остановка кровотечения). Их нельзя отложить. Потому что «промедление смерти подобно» в буквальном смысле слова. Они производятся, невзирая на тяжелое состояние пациента. Коррекция состояния пациента проводится в максимально сжатые сроки и уже во время самой операции.

Срочные (неотложные) операции (редрессация костей носа) это те, которые можно отложить на некоторое непродолжительное время. Обычно 24-48 часов. Это время используется для подготовки пациента к операции.

Плановая операция-это операция, планируемая заранее. Такая операция выполняется после тщательной подготовки и обследования. Первые два вида операции-это операции на фоне катастрофы в состоянии здоровья пациента, а плановая операция проводится на фоне относительного благополучия.

Ещё за четыре столетия до нашей эры Гиппократ предложил основные принципы лечения травм носа. Он рекомендовал, как можно раньше проводить репозицию костей носа с последующим наложением фиксирующей повязки.

При травмах носа необходимо остановить кровотечение и из-за опасности заноса инфекции ввести противостолбнячную сыворотку. При сильном сотрясении показана госпитализация в ЛОР-стационар. В таком случае проводится только первичная обработка раны: иссекаются и удаляются нежизнеспособные ткани, хирургическое вмешательство проводится через сутки.

Хорошее кровообращение способствует быстрому заживлению. Рану обрабатывают перекисью водорода и просушивают. Швы накладывают тонким шелком или конским волосом достаточно часто. Повязки обычно не применяют. Первичный шов на лице можно наложить в течение суток после получения травмы или немного позднее, но не больше чем через 48 часов.

Лечение перелома костей носа без смещения отломков консервативное. Впервые минуты после травмы необходимо приложить холод (пакет со льдом). Лечение перелома костей со смещением отломков хирургическое. Операция называется «редрессация костей носа». Проводится в первые 7–10 суток (чем быстрее, тем лучше).

Для уменьшения боли можно применять обезболивающие препараты (кетанол, дексалгин и др.). Сосудосуживающие капли (нок-спрей, фармазолин) хорошо снимут отек, и больной сможет дышать носом. В последующие дни применяют мази для уменьшения отека тканей и удаления синяков: троксевазиновую, «Спасатель», «Синяк-off» и др.

Травма носа всегда сопровождается выраженным отеком. А если она сочетается с сотрясением головного мозга, то проводить хирургическое вмешательство в день травмы не всегда возможно и нужно.

Мы считаем, что проводить репозицию костей носа и ОНП необходимо после тщательного обезболивания. Для этой цели применяем, как интубационный наркоз, так и карпульное проводниковое обезболивание (Русецкий Ю.Ю., Чернышенко И.О. Патент на изобретение №2303442 от 30.12.05). Как правило, нет необходимости в тугой фиксирующей тампонаде полости носа. Правильно сопоставленные костные отломки, при отсутствии кровотечения, фиксируем наружной лонгетой. В случае если одновременно не проводилась септум пластика, это достаточное условие для заживления, учитывая отсутствие вокруг перелома костей носа мышц, которые могли бы сдвинуть костные отломки.

Учитывая возможности общего обезболивания одновременно необходимо проверить состояние перегородки носа и при необходимости провести её коррекцию и состояние носослезного канала, чтобы предупредить возможность возникновения посттравматического дакриоцистита.

Травматические повреждения околоносовых пазух значительно более редки, чем травмы и ранения пирамиды носа, однако если они возникают, то протекают клинически значительно более тяжело. Причины травматизма околоносовых пазух те же, что и пирамиды носа. При ушибах челюстно-лицевой и лобной области могут возникать переломы передних околоносовых пазух, а при ушибах лобной области и переломы основания черепа в области дна передней черепной ямки с разрывами (или без них) твердых мозговых оболочек. При тупых травмах могут наблюдаться повреждения мягких тканей, трещины стенок околоносовых пазух, закрытые и открытые переломы верхней челюсти, лобной, решетчатой и клиновидной костей, которые нередко сопровождаются вибрационными, коммоционными и компрессионными поражениями головного мозга. Симптомы и клиническое течение различаются в зависимости от травматического повреждения той или иной околоносовой пазухи.

Особо хотелось бы обратить внимание на алгоритм действий врача при повреждении лобной пазухи.

Травматические повреждения лобных пазух составляют по данным различных авторов от 5 до 15% всех краниофациальных повреждений. Неудовлетворительные исходы лечения, низкая эффективность многих хирургических операций, частая сочетанность повреждений, недооценка их степени может приводить к угрожающим жизни внутричерепным осложнениям. Положение усугубляется ещё и тем, что лечением таких пострадавших занимаются врачи разных специальностей. В связи с этим до настоящего времени нет единого алгоритма проведения лечения этой категории больных. Между тем, своевременность и профессиональная грамотность оказания специализированной медицинской помощи этой категории пострадавших имеет первостепенное значение.

Совместно с профессором Волковым А.Г. мы опубликовали наш многолетний опыт лечения таких пострадавших.

Выбор метода хирургического лечения зависит от локализации и распространенности травмы, а также, прежде всего, от наличия повреждения мозговой стенки пазухи, наличия разрыва мозговой оболочки (ликвореи), степени повреждения стенок пазухи и лобно-носового канала.

Мы придерживаемся мнения о необходимости ранней ревизии повреждений лобной пазухи и восстановления анатомической целостности её стенок. Основным критерием, определяющим объем хирургического вмешательства, является состояние лобно-носового канала. Последнее определяли не только с помощью рентгенологического и компьютерного исследования, но и в большинстве случаев во время операции. Для этой цели всегда используем введение в полость пазухи раствора метиленового синего, поступление его в полость носа, доказывает нормальную проходимость лобно-носового канала.

Хирургическая ревизия повреждения лобной пазухи всегда проводилась нами под общим обезболиванием и ставила своей целью: остановку кровотечения, выяснение объема и характера разрушений, сохранность лобно-носового канала, наличие инородных тел, анализ положения костных отломков. При открытой травме лобной пазухи с повреждением не только передней, но и задней стенки с мозговой оболочкой специализированная помощь оказывалась совместно с нейрохирургами. Основным алгоритмом действий ЛОРврача при закрытой травме лобной пазухи была:

1.Хирургическая ревизия раны: при этом тщательно удаляли все инородные тела, свободно лежащие мелкие костные отломки, обрывки слизистой оболочки, сгустки крови.

2.Оценка состояния лобно-носового канала и, в случае необходимости, восстановление его проходимости.

3.При сомнении в хорошей проходимости лобно-носового канала, мы во время ревизии пазухи убирали межпазушную перегородку. Эта мера способствует аэрации пазух и их дренированию.