Модели инновационного процесса

1 G последовательно-линейная модель «технологического толчка»

Исследование научно-технического прогресса привело к созданию описания инновационного процесса на основе линейной модели 1G, согласно которой инновационный процесс представлялся как последовательность этапов (от начала фундаментальных исследований и до производства и распространения инновации)

В данном случае идеи создания новых продуктов возникают внутри подразделений НИОКР, а рынок играет лишь пассивную роль, принимая результаты исследований и разработок. Так называемая модель «технологического толчка» (technology push, science push) доминировала до середины 60-х годов (рис.7.1).

Рис.7.1

Источник инновационных идей: новые знания, являющиеся результатом фундаментальных и прикладных исследований.

Акцент в управлении: возможности стороны предложения инноваций; управление научно-исследовательским потенциалом компании, региона, страны; вовлечение достижений фундаментальной и прикладной науки; управление и стимулирование НИОКР.

Характер инноваций: преимущественно базовые, радикальные за счет фундаментальных исследований как исходной стадии.

Роль внешней среды: внешние субъекты и факторы не учитываются (закрытая модель).

2 G последовательно-линейная модель «рыночного притяжения» (рис7.2)

рис.7.2

Новые эмпирические данные, основанные на исследовании реальных инноваций, доказали, что в инновационном процессе потребности рынка также имеют большое значение. Как показала практика, внутри подразделений НИОКР зародились только 25-30% всех идей, лежащих в основе нововведений. Хотя важность этих идей выше, так как они обуславливают радикальные инновации

Линейная модель «рыночного притяжения» 2 G инноваций (market pull, need pull) получила широкое применение со второй половины 60-х годов. Модель предполагала, что инновации возникают в результате обнаружения потребности покупателя, четко сфокусированных исследований и разработок, завершающихся появлением новых продуктов на рынке. Научно-исследовательские разработки являются в этом случае реакцией на запросы рынка.

Источник инновационных идей: потребности рынка (спрос).

Акцент в управлении: проведение маркетинговых исследований, дизайн продукта, управление производственным потенциалом компании, региона, страны.

Характер инноваций: улучшающие, инкрементальные, маркетинговые, нацеленные на удовлетворение потребности (в результате концентрации на прикладных разработках).

Роль внешней среды: учет характеристик потребительского спроса.

Контакты с другими внешними субъектами отсутствуют (закрытая модель с элементами открытости).

В 70-е годы XX века линейные модели 1G, 2G стали рассматриваться лишь как частные случаи более общего процесса, объединяющего науку, технологию и рынок. Исследования таких авторов как Р. Росвелл (R. Rothwell), К. Фримен (C. Freeman), А. Хорсли (A. Horsley), А. Джервис (A.B. Jervis), Д. Таунсенд (J. Townsend), Д. Мовери (D.C.Mowery) и Н. Розенберг (N.Rosenberg) подтвердили важность маркетинговых, рыночных и технических факторов для успешной инновации. Возникла необходимость в появлении новых, нелинейных моделей инновационного процесса. К примеру, английский экономист Рой Росвелл проанализировал мировой опыт и помимо моделей 1G, 2G выделил еще три модели (поколения) инновационного процесса, соответствующих разным этапам развития экономик капиталистических стран: совмещённая модель (3G), интегрированная модель (4G), модель стратегических сетей (5G).

3 G совмещенная модель (рис.7.3)

рис.7.3

Инновационный процесс третьего поколения, по Росвеллу, все еще последовательный, но с обратными связями

моделью третьего поколения является цепная модель (chain-link model) Клайна-Розенберга (S.J. Kline, N. Rosenberg)

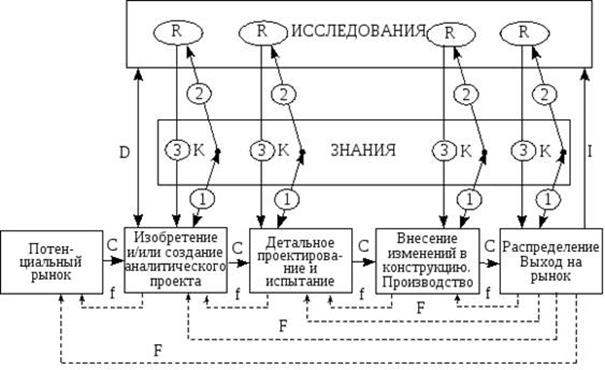

Рис. 7.4. Цепная модель инновационного процесса Клайна-Розенберга

C -- центральная цепь инновационного процесса (Central chain);

f -- итеративная обратная связь внутри компании (feedback);

F -- обратная связь рынка (Feedback);

D -- научные открытия, которые приводят к радикальным инновациям (Discoveries);

К -- вклад в инновационный процесс существующих или новых знаний (Knowledge);

R -- исследования для создания нового знания (Research);

I -- инновации, которые вносят вклад непосредственно в научные исследования (Innovations).

Центральная (первая) цепь инновационного процесса, обозначенная на рис. 7.4. стрелками, отмеченными символом C, описывает непосредственно инновационный процесс, который разделён на пять стадий. Начинается инновационный процесс с определения потребности на потенциальном рынке. На следующей стадии создаётся изобретение и / или аналитический проект нового процесса или услуги. На третей стадии происходит детальное проектирование и испытание нового продукта или процесса. На четвёртой стадии проект окончательно корректируется и попадает в полномасштабное производство. И заканчивается инновационный процесс выводом инновации на рынок.

Вторая цепь инновационного процесса отражает обратные связи на протяжении центральной цепи. Она включает в себя в петли обратной связи, идущие от потребителей или будущих пользователей инновации -- стрелки отмеченные символом F, а также связи, возникающие внутри компании между различными подразделениями, они обозначены на рисунке символом f. Эти связи характеризуют непрерывную деятельность на различных стадиях инновационного процесса, или источники инноваций, относящиеся к обучению на собственном опыте (learning by doing).

Третья цепь, обозначенная символом D, характеризует взаимосвязь между инновационным процессом и фундаментальными исследованиями. Она иллюстрирует создание, открытие, проверку, реорганизацию и распространение знаний.

Четвёртая цепь -- К, показывает очерёдность обращения к знаниям. При поиске источников инноваций в первую очередь принято обращаться к существующим знаниям (стрелка «1»), если же существующие знания не дают возможности решить проблемы, возникающие на протяжении центральной цепи инновационного процесса, то происходит обращение за новыми знаниями к фундаментальным исследованиям (стрелки «2» и «3»).

Пятая цепь инноваций, обозначенная на рисунке символом I, отражает возможности, открываемые инновациями для прогресса научного знания. Это можно проиллюстрировать развитием более быстрых микропроцессоров или медицинских инструментов, необходимых для выполнения специфических фундаментальных исследований.

Достоинством цепной модели является описание многообразия источников инноваций, к которым отнесены результаты научных исследований (открывающие новые знания); потребности рынка; существующие знания (внешние для компании) и знания, полученные в процессе обучения на собственном опыте.

Источник инновационных идей: множественность источников: фундаментальная и прикладная наука (новые знания); знания, полученные по ходу реализации инновационного процесса; существующие знания и потребности рынка.

Акцент в управлении: организация взаимодействия научных, производственных и маркетинговых подразделений; выявление новых возможностей по ходу инновационного процесса – процессы обучения (за счет обратных связей); учет возможностей науки и потребностей рынка.

Характер инноваций: любые (в зависимости от источника инновационной идеи) в результате взаимодополняемости различных источников инновационных идей.

Роль внешней среды: учет характеристик потребительского спроса. Контакты с другими внешними субъектами отсутствуют (закрытая модель с элементами открытости).

G4Модель интегрированных бизнес-процессов

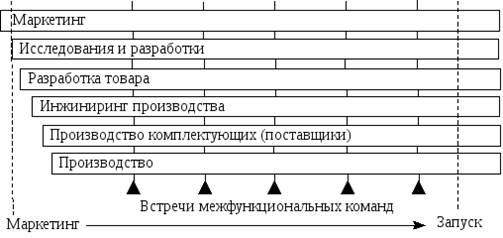

Интегрированная модель (четвертое поколение) инновационного процесса, появившаяся в практике компаний во второй половине 80-х годов, обозначила переход от рассмотрения инновации как преимущественно последовательного процесса к пониманию инновации как параллельного процесса, включающего одновременно элементы исследований и разработок, разработки прототипа, производства и т.д. (рис.7.5)

Рис. 7.5. Процесс разработки нового продукта

Этот пример модели сфокусирован на основных внутренних характеристиках процесса: его параллельной и интегрированной сущности. На практике вокруг находится сеть взаимодействий, представленная в третьем поколении процесса.

Разработка нового товара наиболее эффективна в тех случаях, когда с самого начала имеет место тесное сотрудничество между отделом исследований и разработок, техническим, производственным, маркетинговым и финансовым подразделениями компании. Заложенная в продукт идея должна быть проанализирована с точки зрения маркетинга, а все этапы разработки координироваться специальной межфункциональной группой. Исследования показывают, что успех новых товаров японских компаний во многом определяется широким использованием работы межфункциональных групп. Кроме того, японские компании ещё на ранних стадиях обращаются к потребителям и выясняют их взгляды на новый товар. Компании анализируют перспективный спрос, а затем на последних стадиях инновационного процесса на основе сделанного прогноза участвуют в формировании рыночного спроса

Источник инновационных идей: множественность источников: фундаментальная и прикладная наука (новые знания); знания, полученные по ходу реализации инновационного процесса; существующие знания, потребности рынка и знания, полученные в результате внутрифирменного взаимодействия.

Акцент в управлении: формирование межфункциональных групп; организация внутренней коммуникации и информационного обеспечения; управление человеческим капиталом; сотрудничество с поставщиками, покупателями; выявление новых возможностей по ходу инновационного процесса – процессы обучения (за счет обратных связей).

Характер инноваций: любые (в зависимости от источника инновационной идеи). Представлены в виде сложных инновационных продуктов, объединяющих междисциплинарные технологии.

Роль внешней среды: учет характеристик спроса, контакт с поставщиками, покупателями, институтами научно-исследовательской инфраструктуры и т.д. (открытая модель).

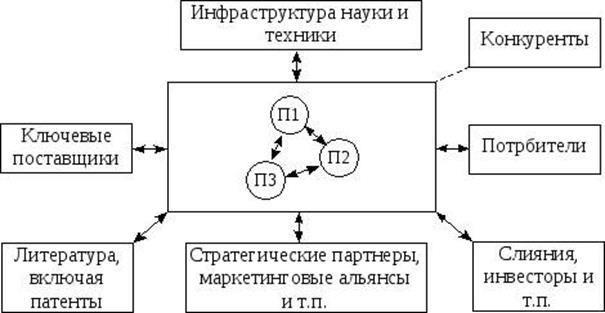

5 G модель интеграции систем и сетей (рис.7.6)

C начала 90-х г.г. и посей день в центр внимания встала проблема ограничения ресурсов. Это привело к объединению компаний в сети для обеспечения гибкости и сохранения темпов развития. В основу стратегий легло развитие партнёрства, совместный маркетинг, переход к «открытым инновациям». Изменился подход к инновационному процессу. Компании пришли к тому, что для создания инноваций необходимо объединять не только различные подразделения, задействованные в процессе, но и создавать и укреплять их сетевые взаимодействия с потребителями, поставщиками, исследовательскими лабораториями, университетами и другими учреждениями. Также этому периоду характерно широкое использование экспертных систем, имитационного моделирования, интегрированных систем гибкого производства и автоматизированного проектирования.

Пятое поколение инновационного процесса (SIN) по Росвеллу представляет собой идеализированное развитие интегрированной модели и более тесную стратегическую интеграцию взаимодействующих компаний

Рис.7.6

Стадии инновационного процесса (НИР, ОКР, ПТР)

| Этапы и наименование работ | Этап 1, связанный с проведением поисковых НИР | Этап 2, включающий выполнение прикладных НИР | Этап 3 по выполнению опытно- и проектно- конструкторских работ ( ОКР и ПКР ) | Этап 4 по освоению производства новой продукции и коммерциализации инноваций |

| Краткое содержание результатов по этапам работ | Выдвижение, обоснование и экспериментальная проверка идей о новых методах удовлетворения общественных потребностей | Определение качественных характеристик новых методов посредствам разработки ТЗ и ТП на ОКР и ПКР , технологических инноваций | Создание опытных образцов новой продукции , корректировка и передача отработанной технической документации | Полная окупаемость инвестиций в процессе реализации ( коммерциализации) выпускаемой продукции , получение дохода |

| Источники финансирования | Государственный бюджет, в том числе по программам решения важнейших научно-технических проблем | Государственный бюджет, средства заказчиков , инновационных фондов | Собственные средства промышленных организаций, средства заказчиков и государственный бюджет | Собственные средства организаций, эмиссия ценных бумаг и банковские кредиты, частичная поддержка со стороны государства |

Фундаментальные исследования — основополагающие направления изысканий различных научных дисциплин, затрагивающие закономерности, определяющие условия и руководящие всеми без исключения процессам.

Цель фундаментальных исследований — раскрыть новые связи между явлениями, познать закономерности развития природы и общества относительно к их конкретному использованию. Фундаментальные исследования делятся на теоретические и поисковые.

Результаты теоретических исследований проявляются в научных открытиях, обосновании новых понятий и представлений, создании новых теорий. К поисковым относятся исследования, задачей которых является открытие новых принципов создания идеи и технологий.

Под опытно — конструкторскими работами (ОКР) понимается применение результатов прикладных исследований для создания образцов новой техники, материала, технологии. Опытно-конструкторские работы — это завершающая стадия научных исследований, переход от лабораторных условий и экспериментального производства к промышленному производству.

К опытно-конструкторским работам относятся:

-Эскизно-техническое проектирование;

-Разработка рабочей проектно-конструкторской документации, в том числе чертежи на детали, сборочные соединения, изделие в целом;

-Разработка опытных образцов;

-Разработка конструкции инженерного объекта или технической системы;

-Проектирование идеи и варианты нового объекта;

-Разработка технологического процесса;

-Разработка наименования продукта, товарного знака, маркировки, упаковки.

Основные направления внедрения инноваций на горном предприятии заключаются в следующем:

принципиальная новизна техники, технологий и производственных решений;

обеспечение существенного роста эффективности действующего производства или открытие новых направлений;

успешное внедрение различных систем или механизмов в производство или управление хозяйственной деятельностью.

Характерными чертами инноваций, которые отличают их от небольших, чисто количественных изменений в технической базе производства, являются:

1) качественный скачок в уровне техники и технологии в результате реализации изобретений, который называется критерием новизны;

2) значительный экономический или социальный эффект, который называется критерием эффективности.

Эти критерии позволяют отличать инновации от мелких технических усовершенствований.

С точки зрения цикличного развития техники можно выделить четыре вида инноваций.

1. Крупнейшие (базисные) инновации реализуют крупнейшие изобретения и становятся основой переворотов в технике, формирования новых ее направлений, создания новых отраслей.

2. Крупные инновации (на базе аналогичного ранга изобретений) формируют новые поколения техники в рамках данного направления. Они реализуются в более короткий срок и с меньшими затратами, чем базисные, однако скачек в техническом уровне и эффективности сравнительно меньше.

3. Средние инновации реализуют такого же уровня изобретения и служат базой для создания новых моделей и модификаций данного поколения техники, заменяющих устаревшие модели более эффективными, или расширяющих сферу применения этого поколения.

4. Мелкие инновации улучшают производственные или потребительские параметры выпускаемых моделей техники на основе использования мелких изобретений, что способствует более эффективному производству этих моделей или повышению эффективности их использования.

Для сохранения конкурентоспособности, горное производство, нацеленное на долгосрочное существование, должно сопровождаться непрерывным поиском и внедрением инновационных решений. Часто инновации сталкиваются с определенными сложностями внедрения, они являются источником (резервом) для существенного роста эффективности горных производств и отдельных процессов. Это особенно необходимо в периоды кризиса промышленности, когда важное направление развития принимает оптимизация производственных процессов, снижение себестоимости, повышение эффективности продаж за счёт создания новых продуктов и т.д.

Для горной отрасли значимость инновационного направления развития обусловлено целым рядом факторов:

- истощение богатых месторождений с простыми горно-геологическими условиями в доступных социально-экономически освоенных регионах;

- достигнутый предел роста производительности при применяемых технологиях;

- высокий физический и моральный износ основных фондов горных предприятий и особенно горной техники и оборудования;

- высокая экологическая нагрузка на территории расположения горных предприятий (особенно для густонаселенных регионов);

- существенный кадровый дефицит, в условиях депопуляции населения в некоторых регионах и в результате проблем в горном образовании (уже сейчас отмечается острый дефицит высококвалифицированных специалистов и горнорабочих, особенно для развития новых проектов);

- интеграция горной отрасли в мировой рынок требует постоянной работы по минимизации производственных издержек и расширению рынков сбыта в условиях жесткой конкуренции.

Все вышеуказанные факторы являются сильным стимулом внедрения новых решений, повышающих эффективность горных производств. В то же время практически все горные производства имеют определенный резерв для повышения производительности за счет внедрения новых технологий и техники.

Внедрение инновационных решений, в ряде случаев, позволяет кардинальным образом пересмотреть экономическую эффективность объекта недропользования, а также расширить ресурсную базу за счет включения в добычу (переработку) ранее «неэффективных» для отработки запасов. В этом смысле инновации не только повышают рентабельность производства, но и удовлетворяют требованию рациональности недропользования. Внедрение инновационных решений способно повысить уровень добычи, сократить операционные затраты, повысить производительность труда, что немаловажно в условиях дефицита трудовых ресурсов, а также, в некоторых случаях, расширить рынки сбыта и спектр реализуемой продукции.

Очень часто под инновацией понимают только глобальную «новизну» продукта или технологии, созданные с обязательным использованием НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) для всех участников горной отрасли. Однако, это не совсем так. Как и везде, в области внедрения инноваций есть как свои лидеры, так и их последователи. Более того, инновация имеет источник происхождения (компания, отрасль, страна и т.д.), от которого она постепенно распространяется по отрасли, находя повсеместное внедрение и становясь нормой для всех. Например, в свое время, продвижение в горной отрасли России продуктов компьютерного трехмерного моделирования ресурсов и оптимизации горных процессов, началось с рудной отрасли и лишь существенно позже распространилось в угледобывающих компаниях.

Внедрение инноваций требует инвестиций. Острый дефицит свободных инвестиционных средств для многих горных предприятий препятствует внедрению самых перспективных решений. Однако, при грамотном проектировании и экономическом обосновании необходимых мероприятий сроки окупаемости внедрения инноваций, как правило, укладываются в кратко и среднесрочный периоды, что доказывает более высокую эффективность этого пути по сравнению со строительством новых горнодобывающих предприятий.

Многие горные предприятия характеризуются очень сильным износом основного горного оборудования, по причине хронического недофинансирования в течение многих лет. Не задумываясь о последствиях политики экономии инвестиций в развитие производства и внедрения новых решений, менеджмент горных компаний на определенном этапе работы предприятий сталкивается с фактом острой необходимости масштабных инвестиций в обновление фондов. Но происходит это не постепенно, а на этапе, когда техника перестает выполнять возложенные на нее объемы работ, а производство достигает критического уровня рентабельности. В результате предприятие оказывается в заведомо сложных конкурентных условиях, связанных с эксплуатацией физически и морально изношенных основных фондов, увеличенной себестоимостью производства.

Опыт реструктуризации и развития горнодобывающей отрасли РФ показывает, что крупным горнодобывающим компаниям и холдингам гораздо легче внедрять инновации благодаря своим финансовым возможностям. Наиболее передовые из них идут по пути формирования специализированных групп и отделов, ответственных за оптимизацию производства и внедрение новых технических и технологических решений. Крупные холдинги создают и поддерживают свои проектные институты, которые, кроме проектных работ, также занимаются инновациями. Например в АК «АЛРОСА» (акционерная компания по добыче алмазов в РФ) из экспертов различных областей сформирован специализированный Совет, ответственный за внедрение инноваций в компании.

Основными целями внедрения инноваций в горное производство являются:

- освоение сложных и «низкорентабельных» месторождений;

- расширение ресурсной базы;

- рост производительности труда;

- увеличение объемов добычи и производства товарной продукции;

- расширение спектра товарной продукции (новые рынки);

- снижение себестоимости;

- повышение «экологичности » производства;

- улучшение репутации компании;

- создание новых конкурентных преимуществ.

Дефицит инвестиционных средств часто служит препятствием на пути внедрения инноваций. Для инновационных проектов собственные средства, как правило, остаются основным источник финансирования. Заемные средства – это возможный, но достаточно проблемный способ, требующий длительной проектной проработки и формирования целого пакета обосновывающей документации.

В условиях длительной окупаемости ряда проектов, при высокой капиталоемкости, особенно важными становятся, как минимизация инвестиционных рисков, так и обоснование ожидаемого положительного эффекта. При этом, обоснование должно быть максимально прозрачно и понятно, как для технических специалистов, так и для инвесторов (акционеров, инвестфондов, банков и т.д.).

Среди возможных источников финансирования инновационных проектов, стоит отдельно отметить возможности государственного участия в проекте и стимулирования (налоговая политика, преференции и т.д.) на основе государственного регулирования инновационных процессов. Данные источники финансирования, к сожалению, имеют ограниченные масштабы, несопоставимые с проблемами и суммарной потребностью в финансировании горной отрасли.

Регулирование инновационных процессов угольного предприятия осуществляется следующими методами:

- планирования, в т.ч. формирование госзаказов, реструктуризация экономики, планирование развития территории;

- экономического стимулирования, в т.ч. система налогообложения, поощрение развития науки и техники, экологическое регулирование, поощрение инвестиций и инноваций, система кредитования;

- правовыми, в т.ч. правового регламентирования, административных санкций, системы стандартов;

- социального регулирования, в т.ч. общественные движения, демократические институты;

- политического регулирования: политические права и гарантии.

Действие этих механизмов следует рассматривать как макроуровень управления инновационной деятельностью.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что подразумевается под инновациями?

2. Основные отличительные признаки инноваций на горном предприятии.

3. Перечислите факторы инновационного развития горных предприятий.

4. Назовите основные цели внедрения инноваций в горное производство.

5. Назовите источники финансирования внедрения инноваций.