Индивидуальные различия памяти

Индивидуальные различия памяти. Жизненные наблюдения и экспериментальные исследования показывают, что память у разных людей неодинакова. Одни запоминают и воспроизводят быстро, точно, много, другие — быстро, но не точно и немногое. Одни лучше запоминают предметы и рисунки, другие — слова, третьи—музыкальные мелодии и т. д.

Индивидуальные различия памяти. Жизненные наблюдения и экспериментальные исследования показывают, что память у разных людей неодинакова. Одни запоминают и воспроизводят быстро, точно, много, другие — быстро, но не точно и немногое. Одни лучше запоминают предметы и рисунки, другие — слова, третьи—музыкальные мелодии и т. д.

О степени этих различий можно судить по следующим экспериментальным данным. Для заучивания одного небольшого стихотворения разным испытуемым (взрослым) потребовалось от 10 до 26 повторений. Разница в скорости заучивания была, следовательно, весьма значительна (опыты И. Волкова). Аналогичные данные были ранее получены при исследовании объема запоминания. После однократного чтения рассказа, содержавшего 180 слов, один из испытуемых воспроизвел 127 слов, другой-—только 45 слов. Для запоминания ряда фигур различным испытуемым потребовалось от 33 до 75 показов материала (опыты Меймана и Эберта).

Среди многообразных индивидуальных различий памяти особо надо выделить типы памяти, зависящие от соотношения двух сигнальных систем и степени участия в процессах памяти отдельных анализаторов.

Каждый человек может запоминать разнообразный материал, но с разным успехом и разными способами. В соответствии с этим различаются наглядно-образный, словесно-отвлеченный и промежуточный между ними типы памяти. Одни люди лучше запоминают предметы, картины, лица, цвета, звуки и т. п. (наглядно-образный тип памяти); другие — словесный материал: словесные формулировки, понятия/ числа и т. п. (словесно-отвлеченный тип памяти); третьи — и то и другое примерно в одинаковой степени (промежуточный.' или средний, тип памяти). Представители наглядно-образного типа памяти любой материал, в том числе отвлеченный, стараются запомнить главным образом посредством конкретных образов, тогда как представители словесно-отвлеченного типа памяти, напротив, любой материал, в том числе наглядный, запоминают, пользуясь в большой мере словесными обозначениями, различными словесно формулированными логическими схемами.

В зависимости от степени участия основных анализаторов в запоминании и воспроизведении различают следующие типы памяти: зрительный, слуховой, двигательный и комбинированный, или смешанный (зрительно-слуховой, зрительно-двигательный и слухо-двигательный). Одни люди лучше запоминают то, что воспринято зрительно, другие — при слуховом восприятии, третьи — при участии двигательных ощущений, четвертые — при смешанном способе запоминания. Одни учащиеся лучше запоминают учебный материал при чтении молча, про себя, другие — при чтении вслух, третьи нуждаются в записи.Экспериментальные исследования показали, что наиболее распространенным является смешанный тип памяти (зрительно-двигательный и несколько менее — слухо-двигательный). Чистые типы памяти встречаются редко. У школьников они наблюдаются в пределах лишь от 1 до 3°/о (исследования Нечаева); в дальнейшем, в связи с упражнением тех или иных анализаторов, различия между типами памяти могут увеличиваться.Многие художники, писатели, актеры часто обладают высокоразвитой зрительной памятью, что позволяет им точно воспроизводить в картинах, рисунках, описаниях и действиях даже бегло виденные предметы, лица, сцены. Столь же высокого развития может достигать слуховая память у музыкантов, которым часто достаточно однажды прослушать музыкальное произведение, чтобы затем точно воспроизвести его. Такой памятью, в частности, отличались Моцарт, Балакирев, Рахманинов и многие другие композиторы.

Индивидуальные различия памяти находятся в прямой зависимости от характера деятельности человека, чем и определяется преимущественное использование одних анализаторов по сравнению с другими. Типы памяти являются результатом упражнения. Они зависят от обучения, от профессиональной деятельности и могут меняться и развиваться вместе с изменением деятельности человека. При разносторонней деятельности память приближается к гармоническому сочетанию положительных особенностей каждого типа.

Учителя должны учитывать индивидуальные особенности памяти учащихся, но не для того, чтобы приспосабливаться к ним, а для того, чтобы выявлять слабые, недостаточно развитые стороны памяти учеников и развивать у них память всесторонне путем систематического упражнения в запоминании различного материала при различных способах его восприятия и заучивания. Задачей воспитания должно быть всестороннее развитие памяти, опирающееся на совместную деятельность обеих сигнальных систем и участие нескольких анализаторов.

18) Природа и виды мышления.

Мышление - это опосредованное и обобщённое отражение действительности, вид умственной деятельности, заключающейся в познании сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними.

Первая особенность мышления - его опосредованный характер. То, что человек не может познать прямо, непосредственно, он познаёт косвенно, опосредованно: одни свойства через другие, неизвестное - через известное. Мышление всегда опирается на данные чувственного опыта - ощущения, восприятия, представления - и на ранее приобретённые теоретические знания. Косвенное познание и есть познание опосредованное.

Вторая особенность мышления - его обобщённость. Обобщение как познание общего и существенного в объектах действительности возможно потому, что все свойства этих объектов связаны друг с другом. Общее существует и проявляется лишь в отдельном, в конкретном.

Обобщения люди выражают посредством речи, языка. Словесное обозначение относится не только к отдельному объекту, но также и к целой группе сходных объектов. Обобщённость также присуща и образам (представлениям и даже восприятиям). Но там она всегда ограничена наглядностью. Слово же позволяет обобщать безгранично. Философские понятия материи, движения, закона, сущности, явления, качества, количества и т.д. - широчайшие обобщения, выраженные словом.

Мышление - высшая ступень познания человеком действительности. Чувственной основой мышления являются ощущения, восприятия и представления. Через органы чувств - эти единственные каналы связи организма с окружающим миром - поступает в мозг информация. Содержание информации перерабатывается мозгом. Наиболее сложной (логической) формой переработки информации является деятельность мышления. Решая мыслительные задачи, которые перед человеком ставит жизнь, он размышляет, делает выводы и тем самым познаёт сущность вещей и явлений, открывает законы их связи, а затем на этой основе преобразует мир.

Мышление не только теснейшим образом связано с ощущениями и восприятиями, но оно формируется на основе их. Переход от ощущения к мысли - сложный процесс, который состоит прежде всего в выделении и обособлении предмета или признака его, в отвлечении от конкретного, единичного и установлении существенного, общего для многих предметов.

Мышление выступает главным образом как решение задач, вопросов, проблем, которые постоянно выдвигаются перед людьми жизнью. Решение задач всегда должно дать человеку что-то новое, новые знания. Поиски решений иногда бывают очень трудными, поэтому мыслительная деятельность, как правило, - деятельность активная, требующая сосредоточённого внимания, терпения. Реальный процесс мысли - это всегда процесс не только познавательный, но и эмоционально-волевой.

Объективной материальной формой мышления является язык. Мысль становится мыслью и для себя и для других только через слово - устное и письменное. Благодаря языку мысли людей не теряются, а передаются в виде системы знаний из поколения в поколение. Однако существуют и дополнительные средства передачи результатов мышления: световые и звуковые сигналы, электрические импульсы, жесты и пр. Современная наука и техника широко используют условные знаки в качестве универсального и экономного средства передачи информации.

Облекаясь в словесную форму, мысль вместе с тем формируется и реализуется в процессе речи. Движение мысли, уточнение её, связь мыслей друг с другом и прочее происходят лишь посредством речевой деятельности. Мышление и речь (язык) едины.

Мышление неразрывно связано с речевыми механизмами, особенно рече-слуховыми и рече-двигательными.

Мышление также неразрывно связано и с практической деятельностью людей. Всякий вид деятельности предполагает обдумывание, учёт условий действия, планирование, наблюдение. Действуя, человек решает какие-либо задачи. Практическая деятельность - основное условие возникновения и развития мышления, а также критерий истинности мышления.

Мышление - функция мозга, результат его аналитико-синтетической деятельности. Оно обеспечивается работой обеих сигнальных систем при ведущей роли второй сигнальной системы. При решении мыслительных задач в коре мозга происходит процесс преобразования систем временных нервных связей. Нахождение новой мысли физиологически означает замыкание нервных связей в новом сочетании.

Виды мышления

В зависимости от того, какое место в мыслительном процессе занимают слово, образ и действие, как они соотносятся между собой, выделяют три вида мышления: конкретно-действенное, или практическое, конкретно-образное и абстрактное. Эти виды мышления выделяются ещё и на основании особенностей задач - практических и теоретических.

Конкретно-действенное мышление направлено на решение конкретных задач в условиях производственной, конструктивной, организаторской и иной практической деятельности людей. Практическое мышление это прежде всего техническое, конструктивное мышление. Оно состоит в понимании техники и в умении человека самостоятельно решать технические задачи. Процесс технической деятельности есть процесс взаимодействий умственных и практических компонентов работы. Сложные операции абстрактного мышления переплетаются с практическими действиями человека, неразрывно связаны с ними. Характерными особенностями конкретно-действенного мышления являются ярко выраженная наблюдательность, внимание к деталям, частностям и умение использовать их в конкретной ситуации, оперирование пространственными образами и схемами, умение быстро переходить от размышления к действию и обратно. Именно в этом виде мышления в наибольшей мере проявляется единство мысли и воли.

Конкретно-образное, или художественное, мышление характеризуется тем, что отвлечённые мысли, обобщения человек воплощает в конкретные образы.

Абстрактное, или словесно-логическое, мышление направлено в основном на нахождение общих закономерностей в природе и человеческом обществе. Абстрактное, теоретическое мышление отражает общие связи и отношения. Оно оперирует главным образом понятиями, широкими категориями, а образы, представления в нём играют вспомогательную роль.

Все три вида мышления тесно связаны друг с другом. У многих людей в одинаковой мере развиты конкретно-действенное, конкретно-образное и теоретическое мышление, но в зависимости от характера задач, которые человек решает, на первый план выступает то один, то другой, то третий вид мышления.

Если мышление рассматривать в процессе развития его у детей, то можно обнаружить, что раньше всего возникает мышление конкретно-действенное, потом конкретно-образное и, наконец, абстрактно-логическое. Но особенности каждого из указанных видов мышления у детей несколько иные, связь их проще.

19) процессы мышления.

К процессам мышления относятся суждение, умозаключение, определение понятий, индукция, дедукция. Суждение – это высказывание, содержащее определенную мысль. Умозаключение представляет собой серию логически связанных высказываний, из которых выводится новое знание. Определение понятий рассматривается как система суждений о некотором классе предметов (явлений), выделяющая наиболее общие их признаки. Индукция и дедукция – это способы производства умозаключений, отражающие направленность мысли от частного к общему или наоборот. Индукция предполагает вывод частного суждения из общего, а дедукция – вывод общего суждения из частных.

20) Понятия. Виды понятий.

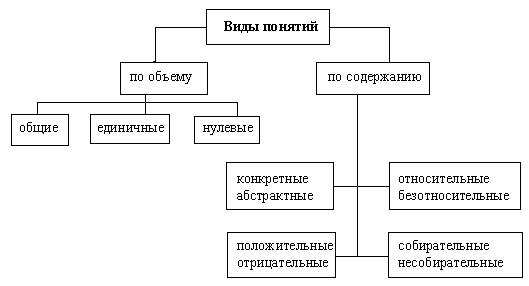

В зависимости от содержания и объема все понятия делятся на конкретные виды. Для наглядности представим их в виде схемы, а затем последовательно рассмотрим каждый вид более подробно. Единичныминазываются понятия, в которых мыслится один предмет (например, "великий русский писатель Александр Николаевич Островский", "Организация Объединенных Наций", "столица России" и другие).

Общим называется понятие, в котором мыслится множество предметов (например, "столица", "государство", "правовед", "экономист" и другие). Общие понятия могут быть регистрирующими и нерегистрирующими.Регистрирующими называются понятия, в которых множество мыслимых в них предметов подается учету, регистрации (например, "участник Великой Отечественной войны", "народный депутат России" и другие).Нерегистрирующим называется общее понятие, относящееся к неопределенному числу предметов (например, "человек", "философ", "ученый" и другие). Нерегистрирующие понятия имеют бесконечный объем.

Нулевыми (пустыми) называются понятия, объемы которых представляют собой классы реально не существующих предметов и существование которых в принципе невозможно: "вечный двигатель", "русалка", "леший" и др.). От нулевых следует отличать понятия, отражающие предметы, которые реально не существуют в настоящее время, но существовали в прошлом или существование которых возможно в будущем: "древнегреческий философ", "термоядерная электростанция". Такие понятия не являются нулевыми.

Конкретные - это понятия, в которых мыслится предмет или совокупность предметов как нечто самостоятельно существующее: "академия", "студент", "романс", "дом", "поэма А. Блока "Двенадцать" и др.

Абстрактные - это понятия, в которых мыслится не сам предмет, а какой-либо из признаков предмета, взятый отдельно от самого предмета: "смелость", "добросовестность", "храбрость", "синева", "тождество" и др.

Относительные - это такие понятия, в которых мыслятся предметы, существование одного из которых предполагает существование другого: " родители "-" дети "," учитель "- "ученик "," начальник "-" подчиненный "," истец "-" ответчик " и др.

Безотносительные - это такие понятия, в которых мыслятся предметы, существующие самостоятельно, вне зависимости от другого предмета: "фермер", "правило", "деревня", "человек" и др.

Положительные - это понятия, содержание которых составляют свойства, присущие предмету: "принципиальность", "благородный поступок", "живущий по средствам", "успевающий студент" и др.

Отрицательными называются понятия, в содержании которых указывается на отсутствие у предмета определенных свойств (например, "некрасивый поступок", "некрашеный дом", "некошеный луг" и др.). В русском языке отрицательные понятия выражаются обычно словами с отрицательными приставками "не" или "без" ("бес "): "неграмотный", "неверующий", "беззаконие", "беспорядок" и др. В словах иностранного происхождения - чаще всего словами с отрицательной приставкой "а": "агностицизм", "аморальный" и др.

Собирательными называются понятия, в которых группа однородных предметов мыслится как единое целое: "лес", "созвездие", "роща", "студенческий строительный отряд" и др. Содержание собирательного понятия нельзя отнести к каждому отдельному элементу, входящему в объем этого понятия.

Несобирательные - это такие понятия, содержание которых можно отнести к каждому предмету данного класса, который охватывается понятием: "дерево", "звезда", "студент" и др.

Определить, к какому из указанных видов относится конкретное понятие, означает дать ему логическую характеристику. Например, понятие "невнимательность" - общее, несобирательное, абстрактное, отрицательное, безотносительное. Логическая характеристика понятий помогает уточнить их содержание и объем, вырабатывает навыки более точного употребления понятий в процессе рассуждения.