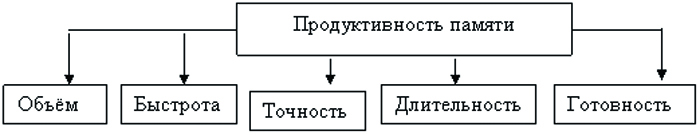

Основные черты памяти

Наиболее важные черты, неотъемлемые характеристики памяти - это: длительность, быстрота, точность, готовность, объём (запоминания и воспроизведения). От этих характеристик зависит то, насколько продуктивна память человека. Данные черты памяти будут упоминаться ниже в этой работе, а пока - краткая характеристика черт продуктивности памяти:

1. Объём - способность одновременно сохранять значительный объём информации. Средний объём памяти - 7 элементов (единиц) информации.

2. Быстрота запоминания - отличается у разных людей. Скорость запоминания можно увеличить с помощью специальной тренировки памяти.

3. Точность - точность проявляется в припоминании фактов и событий, с которыми сталкивался человек, а также в припоминании содержания информации. Эта черта очень важна в обучении.

4. Длительность – способность в течение долгого времени сохранять пережитый опыт. Очень индивидуальное качество: некоторые люди могут вспомнить лица и имена школьных друзей спустя много лет (развита долговременная память), некоторые забывают их спустя всего несколько лет. Длительность памяти имеет выборочный характер.

5. Готовность к воспроизведению - способность быстро воспроизводить в сознании человека информацию. Именно благодаря этой способности мы можем эффективно использовать приобретенный раньше опыт.

Виды и формы памяти

Существуют разные классификации видов человеческой памяти:

1. По участию воли в процессе запоминания;

2. По психической активности, которая преобладает в деятельности.

3. По продолжительности сохранения информации;

4. По сути предмета и способа запоминания.

По характеру участия воли.

По характеру целевой деятельности память подразделяют на непроизвольную и произвольную.

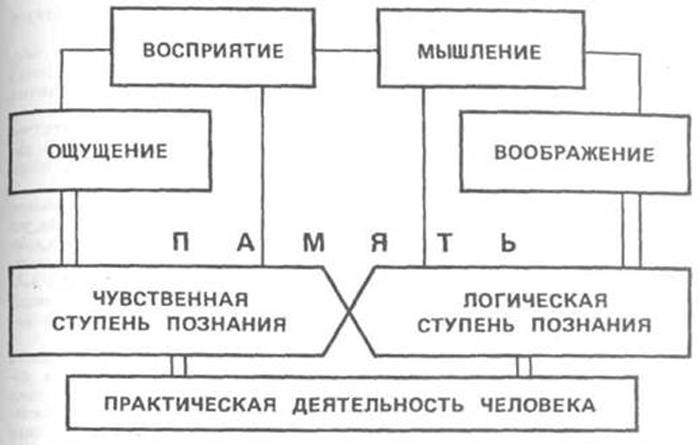

Схематическое изображение памяти

1) Непроизвольная память означает запоминание и воспроизведение автоматически, без всяких усилий.

2) Произвольная память подразумевает случаи, когда присутствует конкретная задача, и для запоминания используются волевые усилия.

Доказано, что непроизвольно запоминается материал, который интересен для человека, который важен, имеет большое значение.

По характеру психической деятельности.

По характеру психической деятельности, с помощью которой человек запоминает информацию, память делят на двигательную, эмоциональную (аффективную), образную и словесно-логическую.

1) Двигательная (кинетическая) память есть запоминание и сохранение, а при необходимости, воспроизведение многообразных, сложных движений. Эта память активно участвует в развитии двигательных (трудовых, спортивных) умений и навыков. Все ручные движения человека связаны с этим видом памяти. Эта память проявляется у человека раньше всего, и крайне необходима для нормального развития ребенка.

2) Эмоциональная память – память на переживания. Особенно этот вид памяти проявляется в человеческих взаимоотношениях. Как правило, то, что вызывает у человека эмоциональные переживания, запоминается им без особого труда и на длительный срок. Доказано, что существует связь между приятностью переживания, и тем, как оно удерживается в памяти. Приятные переживания удерживаются гораздо лучше, чем неприятные. Человеческая память вообще оптимистична по природе. Человеку свойственно забывать неприятное; воспоминания о страшных трагедиях, с течением времени, утрачивают свою остроту.

Данный вид памяти играет важную роль в мотивации человека, а проявляет себя эта память очень рано: в младенчестве (около 6 мес.).

3) Образная память - связана с запоминанием и воспроизведением чувственных образов предметов и явлений, их свойств, отношений между ними. Данная память начинает проявляться к возрасту 2-х лет, и достигает своей высшей точки к юношескому возрасту. Образы могут быть разными: человек запоминает как образы различных предметов, так и общее представление о них, с каким-то абстрактным содержанием. В свою очередь, образную память делят по виду анализаторов, которые участвуют при запоминании впечатлений человеком. Образная память может быть зрительной, слуховой, обонятельной, осязательной и вкусовой.

У разных людей более активны разные анализаторы, но как было сказано в начале работы, у большинства людей лучше развита зрительная память.

· Зрительная память – связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. Люди с развитой зрительной памятью обычно имеют хорошо развитое воображение и способны «видеть» информацию, даже когда она уже не воздействует на органы чувств. Зрительная память очень важна для людей некоторых профессий: художников, инженеров, конструкторов. Упомянутое раньше эйдетическое зрение, или феноменальная памят ь, также характеризуется богатым воображением, обилием образов.

· Слуховая память - это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков: речи, музыки. Такая память особенно необходима при изучении иностранных языков, музыкантам, композиторам.

· Осязательная, обонятельная и вкусовая память – это примеры памяти, (существуют и другие виды, которые не будут упомянуты), не играющей существенной роли в жизни человека, т.к. возможности такой памяти очень ограниченны и ее роль – это удовлетворение биологических потребностей организма. Эти виды памяти развиваются особенно остро у людей определенных профессий, а также в особых жизненных обстоятельствах. (Классические примеры: слепорожденные и слепоглухонемые).

4) Словесно-логическая память - это разновидность запоминания, когда большую роль в процессе запоминания играет слово, мысль, логика. В данном случае человек старается понять усваиваемую информацию, прояснить терминологию, установить все смысловые связи в тексте, и только после этого запомнить материал. Людям с развитой словесно-логической памятью легче запоминать словесный, абстрактный материал, понятия, формулы. Этим типом памяти, в сочетании со слуховой, обладают ученые, а так же опытные лекторы, преподаватели вузов и т.д. Логическаяпамять при ее тренировке дает очень хорошие результаты, и более эффективна, чем простое механическое запоминание. Некоторые исследователи считают, что эта память формируется и начинает " работать" позже других видов. П.П. Блонский называл ее " память-рассказ". Она имеется у ребенка уже в 3-4 года, когда начинают развиваться самые основы логики. Развитие логической памяти происходит с обучением ребенка основам наук.

По продолжительности сохранения информации:

1) Мгновенная или иконическая память

Данная память удерживает материал, который был только что получен органами чувств, без какой-либо переработки информации. Длительность данной памяти - от 0,1 до 0,5с. Часто, в этом случае, человек запоминает информацию без сознательных усилий, даже против своей воли. Это память-образ.

Индивид воспринимает электромагнитные колебания, изменения давления воздуха, изменение положения объекта в пространстве, придавая им определённое значение. Стимул всегда несёт в себе определённую информацию, специфичную лишь для него. Воздействующие на рецептор в сенсорной системе физические параметры стимула преобразуются в определённые состояния центральной нервной системы (ЦНС). Установление соответствия между физическими параметрами стимула и состоянием ЦНС невозможно без работы памяти. Данная память проявляется у детей еще в дошкольном возрасте, но с годами ее значение для человека возрастает.

2) Кратковременная память

Сохранение информации в течение короткого промежутка времени: в среднем около 20 с. Этот вид запоминания может происходить после однократного или очень краткого восприятия. Эта память работает без сознательного усилия для запоминания, но с установкой на будущее воспроизведение. В памяти сохраняются самые существенные элементы воспринятого образа. Кратковременная память " включается", когда действует, так называемое, актуальное сознание человека (т.е. то, что осознается человеком и как-то соотносится с его актуальными интересами и потребностями).

- Информация вводится в кратковременную память с помощью обращения внимания на нее. Например: человек, сотни раз видевший свои наручные часы, может не ответить на вопрос: «Какой цифрой - римской или арабской - изображена на часах цифра шесть?». Он никогда целенаправленно не воспринимал этот факт и, таким образом, информация не отложилась в кратковременной памяти.

- Объем кратковременной памяти очень индивидуален, и существуют разработанные формулы и методы для ее измерения. В связи с этим необходимо сказать о такой ее особенности, как свойство замещения. Когда индивидуальный объем памяти переполняется, новая информация частично замещает уже хранящуюся там, а прежняя информация часто безвозвратно исчезает. Хорошим примером могут быть трудности при запоминании обилия фамилий и имён людей, с которыми мы только что познакомились. Человек способен удержать в кратковременной памяти не больше имен, чем позволяет его индивидуальный объем памяти.

- Сделав сознательное усилие, можно удержать информацию в памяти дольше, что обеспечит её перевод в оперативную память. Это лежит в основе запоминания путем повторения.

На самом деле, кратковременная память играет важнейшую роль. Благодаря кратковременной памяти перерабатывается громадный объём информации. Сразу же отсеивается не нужная и остается то, что потенциально полезно. В результате, не происходит перегрузки долговременной памяти излишними сведениями. Кратковременная память организовывает мышление человека, так как мышление «черпает» информацию и факты именно из кратковременной и оперативной памяти.

3) Оперативнаяпамять – это память, рассчитанная на сохранение информации в течение определённого, заранее заданного срока. Срок хранения информации колеблется от нескольких секунд до нескольких дней.

После решения поставленной задачи информация может исчезнуть из оперативной памяти. Хорошим примером может быть информация, которую пытается вложить в себя студент на время экзамена: четко заданы временные рамки и задача. После сдачи экзамена снова наблюдается полная " амнезия" по данному вопросу. Этот вид памяти является, как бы переходным от кратковременной к долговременной, так как включает в себя элементы и той, и другой памяти.

4) Долговременнаяпамять - память, способная хранить информацию в течение неограниченного срока.

Эта память начинает функционировать не сразу после того, как был заучен материал, а спустя некоторое время. Человек должен переключиться с одного процесса на другой: с запоминания на воспроизведение. Эти два процесса несовместимы и их механизмы полностью разные.

Интересно, что чем чаще воспроизводится информация, тем прочнее она закрепляется в памяти. Иными словами, человек может в любой нужный момент припомнить информацию с помощью усилия воли. Интересно заметить, что умственные способности не всегда являются показателем качества памяти. Например, у слабоумных людей, иногда встречается феноменальная долговременная память.

Почему же для восприятия информации необходима способность к её сохранению? Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, человек имеет дело в каждый момент времени лишь с относительно небольшими фрагментами внешнего окружения. Чтобы интегрировать эти разделённые во времени воздействия в целостную картину окружающего мира, эффекты предшествовавших событий при восприятии последующих должны быть, так сказать, «под рукой». Вторая причина связана с целенаправленностью нашего поведения. Приобретаемый опыт должен запоминаться в таком виде, чтобы его можно было успешно использовать для последующей регуляции направленных на достижение сходных целей форм поведения. Хранящаяся в памяти человека информация оценивается им с точки зрения значения её для управления поведением и в соответствии с этой оценкой удерживается в различной степени готовности.

Человеческая память ни в малейшей степени не пассивный хранитель информации – это активная деятельность.

16) классификация видов памяти.

Рассмотрим основные виды памяти.

Непроизвольная память (информация запоминается сама собой без специального заучивания, а в ходе выполнения деятельности, в ходе работы над информацией). Сильно развита в детстве, у взрослых ослабевает.

Произвольная память (информация запоминается целенаправленно, с помощью специальных приемов). Эффективность произвольной памяти зависит:

1. От целей запоминания (насколько прочно, долго человек хочет запомнить). Если цель – выучить, чтобы сдать экзамен, то вскоре после экзамена многое забудется, если цель – выучить надолго, для будущей профессиональной деятельности, то информация мало забывается.

2. От приемов заучивания. Приемы заучивания:

1. механическое дословное многократное повторение – работает механическая память, тратится много сил, времени, а результаты низкие. Механическая память – это память, основанная на повторении материала без его осмысления;

2. логический пересказ, который включает: логическое осмысление материала, систематизацию, выделение главных логических компонентов информации, пересказ своими словами – работаетлогическая память (смысловая) – вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых связей. Эффективность логической памяти в 20 раз выше, чем у механической;

3. образные приемы запоминания (перевод информации в образы, графики, схемы, картинки) – работает образная память. Образная память бывает разных типов: зрительная, слуховая, моторно-двигательная, вкусовая, осязательная, обонятельная, эмоциональная;

4. мнемотехнические приемы запоминания (специальные приемы для облегчения запоминания).

Выделяют также кратковременную память, долговременную, оперативную, промежуточную память. Любая информация вначале попадает в кратковременную память, которая обеспечивает запоминание однократно предъявленной информации на короткое время (5-7 мин), после чего информация может забыться полностью либо перейти в долговременную память, но при условии 1-2-кратного повторения информации. Кратковременная память (КП) ограничена по объему, при однократном предъявлении в КП помещается в среднем 7 + 2. Это магическая формула памяти человека, т.е. в среднем с одного раза человек может запомнить от 5 до 9 слов, цифр, чисел, фигур, картинок, кусков информации.

Долговременная память обеспечивает длительное сохранение информации: бывает двух типов: 1) ДП с сознательным доступом (т.е. человек может по своей воле извлечь, вспомнить нужную информацию); 2) ДП закрытая (человек в естественных условиях не имеет к ней доступа, а лишь при гипнозе, при раздражении участков мозга может получить к ней доступ и актуализировать во всех деталях образы, переживания, картины всей жизни человека).

Оперативная память – вид памяти, проявляющийся в ходе выполнения определенной деятельности, обслуживающий эту деятельность благодаря сохранению информации, поступающей как из КП, так и из ДП, необходимой для выполнения текущей деятельности.

Промежуточная память – обеспечивает сохранение информации в течение нескольких часов, накапливает информацию в течение дня, а время ночного сна отводится организмом для очищения промежуточной памяти и категоризации информации, накопленной за прошедший день, переводом ее в долговременную память. По окончании сна промежуточная память опять готова к приему новой информации. У человека, который спит менее трех часов в сутки, промежуточная память не успевает очищаться, в результате нарушается выполнение мыслительных, вычислительных операций, снижаются внимание, кратковременная память, появляются ошибки в речи, в действиях.

С раннего детства процесс развития памяти ребенка идет по нескольким направлениям. Во-первых, механическая память постепенно дополняется и замещается логической. Во-вторых, непосредственное запоминание со временем превращается в опосредствованное, связанное с активным и осознанным использованием для запоминания и воспроизведения различных мнемотехнических приемов и средств. В-третьих, непроизвольное запоминание, доминирующее в детстве, у взрослого человека превращается в произвольное.

В развитии памяти в целом можно выделить две генетические линии: ее совершенствование у всех без исключения цивилизованных людей по мере общественного прогресса и ее постепенное улучшение у отдельно взятого индивида в процессе его социализации, приобщения к материальным и культурным достижениям человечества.

Существенный вклад в понимание филогенетического развития памяти внес П.П.Блонский. Он высказал и развил мысль о том, что различные виды памяти, представленные у взрослого человека, являются также разными ступенями ее исторического развития, и их, соответственно, можно считать филогенетическими ступенями совершенствования памяти. Это относится к следующей последовательности видов памяти: двигательная, аффективная, образная и логическая. В истории развития человечества эти виды памяти последовательно появлялись один за другим.

В онтогенезе все виды памяти формируются у ребенка довольно рано и также в определенной последовательности. Позже других складывается и начинает работать логическая память, или, как ее иногда называл П.П.Блонский, «память-рассказ». Она имеется уже у ребенка 3-4-летнего возраста в сравнительно элементарных формах, но достигает нормального уровня развития лишь в подростковом и юношеском возрасте. Ее совершенствование и дальнейшее улучшение связаны с обучением человека основам наук.

Начало образной памяти связывается со вторым годом жизни, и считается, что этот вид памяти достигает своей высшей точки только к юношескому возрасту. Ранее других, около 6 месяцев от роду, начинает проявлять себя аффективная память, а самая первая по времени - это моторная,или двигательная, память. В генетическом плане она предшествует всем остальным. Так считал П.П.Блонский.

Под несколько иным углом зрения рассматривал историческое развитие памяти человека Л.С.Выготский. Он считал, что совершенствование памяти человека в филогенезе шло главным образом по линии улучшения средств запоминания и изменения связей мнемической функции с другими психическими процессами и состояниями человека. Благодаря различным формам речи - устной, письменной, внешней, внутренней - человек оказался способным подчинить память своей воле, разумно контролировать ход запоминания, управлять процессом сохранения и воспроизведения информации. Память по мере своего развития все более сближалась с мышлением.

Решающие события в жизни человека, изменяющие отношения между памятью и другими его психологическими процессами, происходят ближе к юношескому возрасту, причем по своему содержанию эти изменения порой противоположны тем, которые существовали между памятью и психическими процессами в ранние годы. Например, отношение «мыслить - значит припоминать» с возрастом у ребенка заменяется на отношение, согласно которому само запоминание сводится к мышлению: «запомнить или вспомнить - значит понять, осмыслить, сообразить».

17) типы памяти. Индивидуальные различия памяти. Мнемотехнические приемы запоминания информации.