Лики маниакально‑депрессивного расстройства

Януш Рыбаковский

Лики маниакально‑депрессивного расстройства

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=41896158&lfrom=208630615

«Лики маниакально‑депрессивного расстройства/Рыбаковский Я.»: ИД «Городец»; Москва; 2019

ISBN 978‑5‑907085‑11‑4

Аннотация

Профессор Януш Рыбаковский (род. 1946) – известный польский психиатр, чьи работы заслуженно получили международное признание, в 1998–2001 годах – президент Польской психиатрической ассоциации.

Знакомство с монографией Я. Рыбаковского позволит вдумчивому читателю получить обширную, исчерпывающую информацию о «ликах маниакально‑депрессивного расстройства» – клинике, патогенезе и терапии аффективных заболеваний, опирающуюся на данные многочисленных научных источников, из которых значительную долю составляют работы, выполненные в XXI веке. Книга адресована психиатрам, врачам других специальностей, психологам, однако блестящая эрудиция автора позволяет не только всесторонне осветить фундаментальные проблемы, но и изложить их в живой, доступной даже неискушенному читателю форме.

Януш Рыбаковский

Лики маниакально‑депрессивного расстройства

Предисловие

Монография, посвященная биполярным расстройствам, принадлежит известному польскому психиатру – профессору Янушу Рыбаковскому, чьи работы заслуженно получили международное признание.

Маниакальные и депрессивные состояния (в традиционном понимании маниакально‑депрессивный психоз/циклотимия) занимают не только центральное положение в структуре патологии, определяемой этими понятиями, но и в широком спектре расстройств аффективного и эндогенного круга. Широта этого спектра и его границы варьируют в зависимости от различий в клинической концептуализации – от классических представлений до неокрепелиновской концепции, развиваемой H. S. Akiskal и его последователями. С тех же (подчас неоднозначных) исходных позиций рассматриваются соотношения между клинической характеристикой таких форм, как быстрые циклы, смешанные состояния, биполярные депрессии. Далеки от окончательного решения проблемы патогенеза, классификации, дифференциальной диагностики, оценки динамики и клинического прогноза, подходов к терапии и реабилитации контингента больных, страдающих аффективными расстройствами.

Обсуждение этих первостепенно важных проблем составляет предмет предлагаемой читателю монографии.

Снабженная содержательными эпиграфами, богато иллюстрированная репродукциями произведений, посвященных теме исследования, портретами ученых‑классиков, деятелей культуры, страдавших болезнью, определяемой автором как «необычайная», работа выполнена в уникальном жанре. Информация, изложенная в строго академическом стиле, соответствующем руководствам по аффективной патологии, сменяется детальными историческими очерками, экскурсами в область художественной литературы, живописи, патографии. В первых пяти из четырнадцати глав книги последовательно излагаются история учения о маниакально‑депрессивном психозе, а также сведения о полярных его клинических проявлениях – мании и депрессии. Наряду с освещением традиционных взглядов на проблему со времен античности и до исследований XIX–XX вв., продолженных выдающимися современными психиатрами, автор приводит исчерпывающий обзор основных концепций, выдвинутых в этих исследованиях. Обсуждается положение «меланхолических» форм депрессии в американской диагностической системе. Подчеркивается, что эти формы являются предметом дискуссии, посвященной DSM‑V, в рамках которой предлагается ввести категории «меланхолические и немеланхолические расстройства настроения» вместо «большого депрессивного эпизода». Автор приходит к выводу, что «представление о меланхолии применительно к маниакально‑депрессивной болезни с античных времен и до современности проделало огромный путь, описав исторический круг».

Глава, посвященная мании, предваряет клиническое описание депрессивных состояний и включает упоминание о гипертимии, понимаемой вслед за K. Schneider как аномальный конституциональный склад. В контексте маниакального синдрома рассматривается предложенный F. Colom и E. Vieta термин «анастрофическое мышление» (преувеличенное чувство собственной значимости, позитивная интерпретация окружающей действительности и неоправданно оптимистическое отношение к будущему), введенный по контрасту с депрессивным – катастрофическим образом мыслей.

Заслуживают внимания современные эпидемиологические данные о распространенности и риске маниакально‑депрессивной болезни, а также анализ течения аффективных расстройств с подробной характеристикой биполярных форм, смешанных состояний, анализом связи с шизоаффективными и циклоидными психозами.

Особое место в работе занимает обсуждение нейробиологических аспектов проблемы. Блестящая эрудиция автора проявляется не только в способности всесторонне осветить такие фундаментальные проблемы, как нейромедиаторные теории (катехоламиновая, серотониновая, дофаминовая), но изложить их в живой, доступной даже неискушенному читателю форме. Среди патогенетических механизмов, участвующих в возникновении и развитии депрессии, рассматривается роль системы ответа на стресс (в частности, гипоталамо‑гипофизарно‑тиреоидной оси), нарушений регуляции иммунной системы (повышение секреции противовоспалительных иммунных факторов – цитокинов), вклад процессов нейрогенеза. Излагается содержание нейроанатомических концепций, опирающихся на результаты современных нейровизуализационных исследований; приводятся данные, полученные в ходе нейропсихологической оценки функций мозга при аффективных расстройствах.

Отдельные главы посвящены оценке (в свете эволюционной теории) вклада генетических факторов в происхождение аффективных расстройств. Подчеркивается, что в развитие представлений о роли наследственности, впервые продемонстрированной генеалогическими и близнецовыми исследованиями, в настоящее время проводится молекулярно‑генетический поиск. Обсуждается современная концепция эндофенотипа как специфической, генетически детерминированной особенности, выявляемой не только у больных, но и у здоровых членов его семьи. Автор приходит к выводу, что полигенный характер наследования маниакально – депрессивной болезни позволяет интерпретировать целый ряд проявлений: общие для шизофрении и биполярного расстройства гены могут отвечать за возникновение психотических симптомов и являться основой для манифестации шизоаффективного расстройства, а «меньшая концентрация генов биполярности вероятно ассоциируется с более легкими формами, а также с личностными расстройствами – гипертимией и циклотимией».

В заключительных главах работы рассматриваются вопросы, имеющие особую социальную значимость. Круг этих проблем включает научное обоснование современных подходов к терапии и профилактике аффективных расстройств и такие аспекты, как комплаентность и адгерентность пациентов, психосоциальные вмешательства и психообразование.

В монографии подробно освещаются достижения польских психиатров в области изучения аффективных расстройств и в том числе известные российскому читателю данные работ А. Кемпинского и Т. Биликевича, но специально посвященная депрессиям фундаментальная монография профессора С. Пужинского («Depresje», Warszawa, 1988), к сожалению, даже не упоминается; заслуживает сожаления и отсутствие ссылок на исследования отечественных авторов.

Знакомство с работой Я. Рыбаковского позволит вдумчивому читателю (книга адресована психиатрам, врачам других специальностей, психологам) получить обширную, исчерпывающую информацию о «ликах маниакально‑депрессивного расстройства» – клинике, патогенезе и терапии аффективных заболеваний, опирающуюся на данные многочисленных (300 ссылок) научных источников, из которых значительную долю составляют работы, выполненные в XXI веке.

Академик РАМН

А. Б. Смулевич

Глава 1

Необычайная болезнь

Я часто спрашивала себя, будь у меня выбор, хотела бы я болеть маниакально‑депрессивным расстройством? Если бы у меня под рукой не было лития или он не помогал бы мне, то ответ был бы чрезвычайно прост – нет.

И это был бы ответ от отчаяния. Однако в действительности литий помогает мне, и поэтому я имею возможность пофантазировать на эту тему. Как бы странно это ни показалось, я предпочла бы болеть.

Кей Редфилд Джемисон. «Неспокойный разум. Мемуары настроения и безумия».[121]

Приведенные слова представляются тщательно обдуманными. Кей Редфилд Джемисон – психолог по образованию и в настоящее время работает в должности профессора в отделе психиатрии в университете Джона Хопкинса в Балтиморе. Совместно с Фредериком Гудвином, прежним директором Национального института психического здоровья США, Кей Редфилд Джемисон стала автором фундаментального труда по биполярному аффективному расстройству, который называется «Маниакально‑депрессивный психоз». Первое издание книги увидело свет в 1990 году и было повсеместно воспринято в качестве «библии» маниакально‑депрессивного расстройства.[93] Семнадцать лет прошло, пока в начале 2007 года не было выпущено ее второе издание. И все указывает на то, что данная работа будет принята столь же радушно, как и предыдущая.

Тем временем в 1996 г. в США была опубликована книга Кей Джемисон «Неспокойный разум. Мемуары настроения и безумия».[119] В этой автобиографической работе автор в литературной стилистике детально изложила историю собственной успешной борьбы с маниакально‑депрессивным расстройством. Неспокойный разум стал доступен польским читателям в 2000 году, когда издательский дом Познани выпустил переведенную книгу.[121]

Руководство «Маниакально‑депрессивный психоз» на протяжении многих лет являлось бесценным источником знаний для профессионалов. Я не знаю ни одного психиатра, интересующегося маниакально‑депрессивным расстройством, в библиотеке которого не было бы этой книги и который не ожидал бы выхода ее второго издания. Публикация «Неспокойного разума», однако, была воспринята совсем по‑другому. Появление этой книги стало событием и, одновременно, вызовом для психиатров и широкого круга читателей из разных слоев общества, внимание которых она приковала. Перед нами тот редкий случай, когда профессионально связанный с психиатрией человек, выполняющий важные университетские функции, написал о своем собственном психическом заболевании. Особое движение – вот тот инструмент, с помощью которого Кей Джемисон описывает свой опыт от двух «полюсов» болезни. Маниакальные состояния она характеризует психическим возбуждением, сходным с таковым при приеме психостимуляторов, например, амфетамина. На начальных стадиях заболевание проявляется не только чрезмерно хорошим настроением, но также и повышенной активностью и креативностью. К несчастью, с течением времени заболевание приводит к хаосу и нарушению функциональных способностей. Оборотной стороной расстройства предстает депрессия, сопровождающаяся чувством выраженного бессилия, собственного ничтожества и стремлением к саморазрушению.

Однако, как следует из эпиграфа к данной главе, существуют основания для сдержанного оптимизма. Его источником являются достижения современной медицины, одним из которых является фармакологическая революция в психиатрии, длящаяся уже свыше полувека. По мнению некоторых, ее значимость сопоставима с открытием Коперника, поскольку она полностью изменила подходы и возможности при лечении психических расстройств. В нашем арсенале имеются фармакологические препараты, которые не только способны лечить наиболее очевидные проявления психических расстройств, но и при систематическом применении позволяют в той или иной мере позитивно влиять на естественное долгосрочное течение заболевания. Для множества больных маниакально‑депрессивным расстройством таким лекарством стали соли лития – легчайшего элемента из группы щелочных металлов. И в самом деле, трудно представить себе еще более простой химический препарат, обладающий столь выраженным влиянием на головной мозг. Кей Джемисон повезло в том плане, что терапия литием оказалась у нее крайне эффективной в отношении множества проявлений ее заболевания. В то же время препарат ни в коей мере не ограничивает ее научный и литературный талант. Именно эти факты дают ей полное право размышлять на тему: болеть или не болеть. Кей Джемисон не только ведет интенсивную научную работу, но и является автором очень интересных научных и беллетристических книг. Но все они напрямую или косвенно связаны с тематикой маниакально‑депрессивной болезни. В ее книге «Опаленные пламенем. Маниакально‑депрессивное расстройство и артистические склонности», написанной в начале 1990‑х годов, она на примере выдающихся поэтов, писателей, музыкантов и художников провела собственный анализ взаимоотношений между маниакально‑депрессивным расстройством и творческой активностью.[124] Другая ее книга «Ночь падает быстро. Понимание суицида» посвящена лицам с суицидальными склонностями.[123] Эта книга появилась на польском языке в 2004 году под названием «Noc szybko nadchodzi. Zrozumiec samobojstwo, by mu zapobiec».[122] Последнюю книгу Кей Джемисон назвала «Изобилие. Влечение к жизни», и в ней она научным языком, но в литературной стилистике описывает, как особый позитивный фон настроения помогал многим известным деятелям науки и искусства достигать особых, а порой и выдающихся свершений.[120] Кей Джемисон уникальна тем, что она одновременно выступает и в роли исследователя маниакально‑депрессивного расстройства, и в роли больного данным заболеванием. Благодаря этому у нее есть привилегии давать и научную характеристику, и художественное описание болезни. С другой стороны, не у нее одной данное расстройство сочетается с исключительными творческими достижениями. В нашем распоряжении множество биографических произведений о поэтах, писателях, музыкантах и художниках, у которых имелся аналогичный союз болезни и таланта. Связь маниакально‑депрессивного расстройства с художественными способностями и особым видением мира, несомненно, является одним из самых захватывающих аспектов этой патологии.

Само название «маниакально‑депрессивное расстройство» происходит от лежащих в его основе и имеющих полярный характер психопатологических состояний, называющихся «мания» и «депрессия» и сменяющих друг друга в различной последовательности. По этой причине заболевание также называется биполярным аффективным расстройством. Несмотря на то, что оба термина на сегодняшний день считаются эквивалентными, первый из них представляется более ярким и несет больше эмоциональной нагрузки, в связи с чем он будет чаще использоваться в этой книге. Кроме того, он соотносится с традиционным названием «маниакально‑депрессивный психоз», которое в настоящее время устарело и вышло из оборота, поскольку психотические симптомы, такие как галлюцинации или бред, отмечаются лишь у немногих пациентов, а связь между психозом и маниакально‑депрессивной болезнью, как мы увидим позже, очень непростая. Еще одно название данного заболевания – «циклофрения» – встречается все реже и реже.

В основе маниакально‑депрессивного расстройства лежит необычный тип организации мозговой активности, что проявляется в особенностях поведения и функционирования. При этом наиболее видимыми являются периодические изменения настроения, временами принимающие форму крайних степеней выраженности эмоций, двигательной и психической активности. И, как уже говорилось ранее, данные проявления могут быть полярного характера – в виде маний и депрессий. При наступлении депрессии человек испытывает значительные душевные и физические страдания, а с возникновением мании могут отмечаться нарушения во многих сферах жизнедеятельности. Исходя из указанного, с позиций психиатрии как науки данные проявления должны распознаваться в качестве заболевания. Общая же медицина диктует нам необходимость проведения их лечения, направленного на нормализацию психического состояния больного человека и восстановление его адекватной адаптации. При этом сам феномен маниакально‑депрессивного расстройства выходит далеко за пределы своего статуса медицинского диагноза или медицинской проблемы. Его симптомы затрагивают наиболее базовые и глубинные аспекты человеческого существования и опыта. Маниакально‑депрессивное расстройство дает возможность воспринимать окружающий мир с крайних позиций: окрашенным в черные либо радужные тона. Это заболевание существенным образом сказывается на эмоциональном восприятии и социальном функционировании. Маниакально‑депрессивное расстройство является болезнью крайних эмоций. В плане отношения больных к своему ближайшему окружению и другим людям при маниях наблюдается высочайшее стремление к установлению новых контактов, а при депрессии – их избегание и даже полное разрушение социальных взаимосвязей. Еще одним аспектом, представляющим высокую значимость для каждого человека, чей жизненный путь отягощен данным заболеванием, является чрезмерная легкость или, в противоположность, полное бессилие при необходимости принятия решения относительно ближайшего будущего. Среди множества важных особенностей маниакально‑депрессивного расстройства нельзя не отметить периодическую природу наблюдающихся при нем психических процессов и их спонтанных изменений.

Корни заболевания, вероятно, можно отыскать в предыстории человечества, то есть в эволюции homo sapiens. Большая часть наиболее тонких особенностей психической деятельности и физического строения нашего вида сложилась от 100 до 10 тысяч лет назад, когда люди занимались охотой и собирательством и жили группами по нескольку дюжин индивидов. Многие черты психики развивались путем естественного отбора и несли адаптивную функцию. При определенных обстоятельствах эти черты повышали вероятность выживания и воспроизведения. Не исключено, что склонность как к «депрессивному», так и к «маниакальному» характеру выполняла именно эту задачу. Вполне возможно, что те индивиды, которые в зависимости от ситуации проявляли способность к активному и пассивному физическому и эмоциональному взаимодействию с окружающим миром, прошли жесткие рамки естественного отбора. Их гены сохранились до сих пор, и при определенном сочетании у небольшого процента лиц могут вызывать изменения психического состояния, характерные для маниакально‑депрессивного расстройства.

Поведение, характерное для мании и депрессии, известно людям с античных времен. Учение о меланхолии, которая соотносится с сегодняшним термином «депрессия», вероятно, родилось в школе Гиппократа, то есть в V веке до нашей эры. Само слово «меланхолия» означает «избыток черной желчи» (греч. melas, melan – «черный» + chole «желчь»), одной из четырех жидкостей организма, баланс которых, как считалось, давал отменное здоровье. Термин «меланхолия» за 25 веков своего существования развивался весьма динамично и как медицинское, и как культуральное понятие. Слово «мания» имеет столь же длительную историю, хотя его первоначальный смысл был гораздо более широким и многогранным. Для нас же представляет ценность то, что за две тысячи лет наблюдений внимательные доктора и проницательные мыслители заметили возможность периодического возникновения противоположных состояний настроения и активности (мании и депрессии) у одних и тех же людей.

Современная история маниакально‑депрессивного расстройства началась чуть более 100 лет назад. С высоты начала XXI века можно сказать, что среди великих врачей и философов, живших на рубеже XIX и XX веков, наибольшее влияние на картину современной психиатрии оказали Зигмунд Фрейд и Эмиль Крепелин, оба родившиеся в 1856 году. Без Зигмунда Фрейда (1856–1939) у нас не было бы ни психотерапии в том виде, в каком мы ее знаем, ни современных представлений относительно развития и природы человеческой психики. Однако не подлежит сомнению то, что именно немецкий психиатр Эмиль Крепелин (1856–1926), который в 6‑м издании своего учебника по психиатрии, вышедшем в 1899 году, осуществил фундаментальное подразделение психических расстройств, определил облик клинической психиатрии на протяжении всего XX века.[140] Крепелин выделил две основные группы психических расстройств и назвал их dementia praecox («раннее слабоумие») и маниакально‑депрессивный психоз (нем. manisch‑depressives Irresein). Основой для подобного деления явилось наличие доминирующих психопатологических симптомов, а также особенности долгосрочного течения заболеваний – периодическое, при сохранности психических функций, либо хроническое, с тенденцией к нарастанию нарушений функционирования. Предполагалось, что состояние людей, страдающих маниакально‑депрессивным расстройством, характеризуется неустойчивостью с возникновением фаз патологически измененного настроения и активности при относительно хорошей адаптации в периоды между ними. Согласно дихотомической модели психической патологии Крепелина, маниакально‑депрессивное расстройство имело широкие границы и включало заболевания с попеременной сменой маниакальных и депрессивных эпизодов, а также рекуррентную монополярную депрессию. Термин «dementia praecox» спустя несколько лет был вытеснен термином «шизофрения», введенным швейцарским психиатром Ойгеном Блёйлером (1857–1939).[33]

Учение о двух фундаментальных группах психических заболеваний определило канон клинического мышления в психиатрии на протяжении XX века, что, однако, не исключало его динамичного развития. Сам Крепелин признавал, что существует большое число случаев, которые невозможно однозначно отнести к одной из двух диагностических групп, и указывал, что нередко проявления обоих заболеваний сосуществуют у одних и тех же больных. В 1930‑е годы появилось новое понятие, «шизоаффективный психоз», которое включало в себя «промежуточные» между шизофренией и аффективной патологией нарушения.[128] Однако достижения молекулярной генетики в конце 20‑го столетия и данные об эффектах новых психотропных средств поставили под сомнение дихотомическую модель Крепелина.

История современной фармакотерапии маниакально‑депрессивных расстройств началась ровно через 50 лет после публикации учебника Крепелина. В 1949 году психиатр из Мельбурна Джон Ф. Кэйд (1912–1980) опубликовал статью о блестящих терапевтических результатах, наблюдавшихся у пациентов с маниакальными состояниями после лечения солями лития. Его публикация в журнале The Medical Journal of Australia со всеми на то основаниями может считаться началом эры современной психофармакологии.[42] Наблюдения Кэйда предшествовали этапу динамического расширения арсенала психотропных препаратов, наблюдавшемуся в 1950‑х годах, когда в психиатрии появились первые нейролептики (антипсихотики) и антидепрессанты. Эти лекарства стали с успехом использоваться для фармакологического лечения эпизодов биполярного аффективного расстройства: нейролептики – при маниакальных состояниях, а антидепрессанты – при депрессивных фазах. Оказалось, что эти средства позволяют контролировать проявления мании и депрессии, но не оказывают существенного влияния на долгосрочное течение заболевания. При этом даже наблюдались противоположные явления: нейролептики при их длительном применении повышают вероятность наступления депрессии, а антидепрессанты увеличивают риск возникновения маниакальных состояний.

Новый подход к фармакотерапии маниакально‑депрессивного расстройства стал разрабатываться с середины 1960‑х годов, когда было показано, что длительное использование солей лития обладает профилактическим действием в отношении как маниакальных, так и депрессивных фаз.[20],[104] В этой связи появилась концепция нормотимического (стабилизирующего настроение) фармакологического эффекта. В начале 1970‑х годов началось интенсивное изучение данной проблемы с использованием современных методологических стандартов. Эти работы подтвердили наличие у лития профилактического действия в отношении маниакально‑депрессивного расстройства и периодической депрессии.[252] В то же время, благодаря клиническим наблюдениям у некоторых препаратов, используемых при лечении эпилепсии (в частности, у карбамазепина и вальпроевой кислоты и ее производных[145],[191]), также были выявлены свойства стабилизаторов настроения. С исторической перспективы литий, карбамазепин и вальпроаты можно считать нормотимиками первого поколения. И лишь спустя 20 лет был сделан очередной шаг в развитии второго поколения препаратов этой группы, который произошел с открытием стабилизирующего настроение действия у некоторых новых, так называемых атипичных, антипсихотиков. Кроме того, к нормотимикам отнесли и новый противоэпилептический препарат ламотриджин.[220]

Учение о меланхолии Гиппократа, которое гласило, что ее причиной является избыток в организме особой жидкости (черной желчи), являлось, своего рода, прообразом современного подхода, изучающего изменения биохимических показателей при депрессии. При этом ни Гиппократ, ни его последователи, исследовавшие симптоматику и течение маниакально‑депрессивной болезни, не сомневались, что ее причина также заключается в особенностях работы головного мозга. Кроме того, наблюдения указывали на возможность «органической» основы заболевания и существенную роль наследственных факторов, о чем свидетельствовали случаи относительно частого его возникновения в некоторых семьях. Серьезный целенаправленный поиск нейробиологических причин маниакально‑депрессивного расстройства стал проводиться только в начале 1960‑х годов, несмотря на то, что и ранее, на протяжении XX века, в этой сфере при биологическом изучении мании или депрессии случались открытия.

В 1965 году американский психиатр из Бостона Джозеф Шилдкрот (1934–2006) представил общественности катехоламиновую гипотезу эмоциональных расстройств.[245] Фактически, концепция Шилдкрота пыталась объяснить «биполярность» изменений при маниакально‑депрессивном расстройстве. В соответствии с его теорией при мании в головном мозге наблюдается избыток катехоламиновых нейромедиаторов (норадреналина и дофамина), а при депрессиях – их дефицит. Сама гипотеза базировалась на данных о фармакологических механизмах действия нейролептиков, эффективных при маниакальных состояниях, и антидепрессантов, использующихся при депрессиях. Кроме того, при развитии концепции использовались данные относительно действия других веществ и препаратов, использующихся при соматических болезнях (например, при лечении артериальной гипертонии) и влияющих на катехоламинергическую систему. В частности, некоторые из этих веществ и препаратов предрасполагали к возникновению мании, другие – к депрессии.

Гипотеза Шилдкрота о патогенетических путях возникновения мании и депрессии имела большое эвристическое значение для дальнейших исследований в данной области. По своей важности, при определенных оговорках, ее можно поставить в один ряд с дихотомическим подразделением психических расстройств Эмилем Крепелином. Некоторые моменты гипотезы Шилдкрота остаются актуальными и по сей день, находя поддержку в некоторых нейробиологических и фармакологических исследованиях. Однако эта теория не проливает свет на глубинные биохимические механизмы, задействованные у людей, у которых эпизоды депрессии или мании могут развиваться в различные периоды жизни, не объясняет, почему иногда депрессия может в короткие сроки сменяться манией и наоборот и почему в некоторых случаях симптомы обоих аффективных состояний могут сосуществовать в одно и то же время. Дальнейшие нейрохимические исследования аффективных расстройств выявили многочисленные нарушения в других медиаторных системах головного мозга, в системах внутриклеточной передачи данных, а также в процессах нейропластичности. Течение этих процессов, как и состояние катехоламинергической и систем других нейротрансмиттеров, обусловлено активностью соответствующих генов. Таким образом, появилась надежда, что, когда молекулярно‑генетические подходы достигнут необходимого развития и когда будут идентифицированы соответствующие гены, мы сможем проверить данные о нейробиологических патогенетических механизмах маниакально‑депрессивного расстройства на генетическом уровне.

На протяжении многих лет роль генетических факторов в генезе маниакально‑депрессивного расстройства была известна благодаря наблюдениям об относительно частых случаях болезни в некоторых семьях, а также результатам генетических и эпидемиологических исследований. Согласно этим исследованиям, риск возникновения заболевания среди ближайших родственников больного человека составляет примерно 15–20 % и в несколько раз превышает данный показатель в общей популяции. В близнецовых исследованиях конкордантность биполярного расстройства (то есть риск развития болезни у второго близнеца) у идентичных по генотипу монозиготных сибсов может достигать 80 %, что также отражает значение генетических факторов в патогенезе болезни.[83]

Однако поиск генов маниакально‑депрессивного расстройства стал возможен лишь в последние два десятилетия, когда и были предприняты молекулярно‑генетические исследования. Эти исследования заключались в поиске связи между предрасположенностью к патологии и участками ДНК человеческого генома, содержащими несколько десятков различных генов. Имеется также возможность оценки роли отдельных генов, называющихся генами‑кандидатами, отобранными по результатам нейробиологических исследований. В случае маниакально‑депрессивного расстройства, основываясь на гипотезе Шилдкрота, очевидными генами‑кандидатами являлись гены, связанные с дофаминергической и норадренергической системами. Однако определение предрасположенности к болезни путем анализа человеческого генома оказалось сложнее, чем считалось ранее. Как и в случае с другими психическими заболеваниями, генетическая предиспозиция, по всей видимости, определяется сложным взаимодействием, по крайней мере, нескольких, а возможно, что и большого числа генов и средовых факторов. Тем не менее, за последние годы при изучении молекулярно‑генетических основ маниакально‑депрессивного расстройства были достигнуты некоторые успехи, приближающие нас к лучшему пониманию причин заболевания.

Что же происходит в мозге больного человека, страдающего маниакально‑депрессивным расстройством? Какие структуры активизируются или, наоборот, тормозятся, в состоянии мании или депрессии? Отличается ли функционирование мозга больного человека в состоянии эутимии (нормального настроения) от функционирования мозга здорового человека? Информации на эти темы практически не было вплоть до середины 1990‑х годов. Успехи в понимании механизмов, регулирующих эмоциональные процессы, были достигнуты в последние десятилетия с развитием направления аффективной нейробиологии. Пионерской работой в этой области может считаться изданная в 1872 году книга Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у людей и животных»[60] Результаты последних исследований работы мозга у больных маниакально‑депрессивным расстройством с привлечением современных нейровизуализационных и нейропсихологических методик приподняли завесу над этим сложным вопросом, показав роль ранее недооценивавшихся участков головного мозга в патогенезе этого заболевания.

На протяжении значительной части 20‑го столетия, а именно до середины 1960‑х, шло бурное обсуждение места в ряду аффективных расстройств случаев, протекающих только с депрессивными фазами. Этому предшествовало предложение немецких психиатров Карла Кляйста (1879–1960) и Карла Леонгарда (1904–1988) разделить аффективные расстройства на униполярные и биполярные и отнести к последним заболевания, протекающие с противоположными по эмоциональному заряду фазами.[151] Проверка правомочности данного деления путем генетического изучения семей больных была проведена в 1966 году, когда независимо друг от друга вышли публикации двух исследователей: первая – авторства Жюля Ангста из Швейцарии[14], вторая – из‑под пера Карло Перриса из Швеции[201].В этих работах был показан разный характер наследования униполярного (то есть рекуррентного депрессивного расстройства) и биполярного (то есть маниакально‑депрессивного расстройства) аффективных расстройств. В итоге гипотеза о диагностической самостоятельности депрессии, протекающей без вкрапления маниакальных фаз, завоевала свое право на клиническое и медицинское существование, ассоциируясь с гиппократовой меланхолией. В этой связи категория депрессии как диагностического единства в медицинском понимании приобрела высочайшую популярность.

Последние десятилетия 20‑го столетия (1980‑е и 1990‑е годы) показали значительное увеличение интереса к проблеме депрессии. Новое эпидемиологическое исследование выявило высокую частоту возникновения депрессии как в общей популяции, так и в специфических группах больных, в частности, при различной соматической патологии. При этом польза от широкой информированности общественности касательно проблемы депрессии оказалась намного выше, чем за несколько десятков лет до этого. Всесторонняя огласка результатов эпидемиологических работ, возможностей диагностики и терапии депрессии, наряду с интенсивным освещением данных вопросов в средствах массовой информации, привела к ситуации, когда большинство людей, вне зависимости от того, принадлежат ли они медицинским, психиатрическим и психологическим кругам или не принадлежат, способно в настоящее время воспринимать депрессию в качестве медицинской проблемы. С этих позиций депрессия рассматривается не только как состояние печали или уныния, происходящее из неприятных событий, но также и как болезнь, нуждающаяся в лечении и связанная с риском пагубных последствий.

Одним из проявлений распространения воззрений на депрессию стало создание новых антидепрессивных препаратов. В 1987 году на рынке США появился флуоксетин – антидепрессант нового поколения, известный под торговым названием Прозак. Флуоксетин принадлежит классу антидепрессантов, специфически воздействующих на один из нейромедиаторов головного мозга – серотонин. Препарат угнетает его обратный захват на пресинаптическом нервном окончании, увеличивая, таким образом, его содержание в синаптической щели. Аналогичные препараты были известны в Европе с начала 1980‑х годов. Первый из них, зимелидин, не был внедрен в медицинскую практику из‑за его побочных эффектов. Однако второй препарат, флувоксамин, появившийся в европейских странах в 1984 году, с успехом используется и поныне. Тем не менее, флуоксетин значительно больше других препаратов фигурировал в новостях, и его поступление на американский рынок фактически стало культурным феноменом.

Вслед за успехом флуоксетина в психиатрию и общую медицинскую практику с завидным постоянством стали внедряться все новые антидепрессанты, главным образом селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), которые до недавнего времени полностью доминировали на рынке антидепрессантов. Тимоаналептики нового поколения вызывали значительно меньше побочных эффектов, чем трициклические антидепрессанты, применявшиеся с середины 1950‑х годов. Это привело к широкому применению препаратов из группы СИОЗС и при малых депрессиях, и при тревожно‑депрессивных и тревожных состояниях. Последние, по большей части, рассматривались в качестве «невротических» расстройств, при которых главным образом показано психотерапевтическое лечение без необходимости присоединения фармакотерапии. Однако обнаружилось, что после применения новых антидепрессантов появилась возможность достигнуть быстрого, а иногда и кардинального улучшения состояния. В этой связи у сторонников современной психиатрии появился аргумент, подтверждающий биологическую основу патогенеза депрессивных и тревожных состояний.

Наряду с этим, доминирование вопросов, связанных с депрессией, привело к тому, что в тот период наметилось снижение интереса к проблеме маниакально‑депрессивного расстройства. В 1994 году появилась четвертая версия американского диагностического руководства Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM‑IV).[64] В разделе, посвященном распространенности аффективной патологии, были приведены следующие данные: биполярным расстройством страдает примерно 1,5 % населения, а униполярным – от 10 % до 25 %. Тем не менее, эти показатели не согласовались с опытом практикующих психиатров, которые встречали пациентов, страдающих депрессивными нарушениями в рамках биполярного аффективного расстройства, намного чаще, чем ожидалось, исходя из данных, приведенных в руководстве.

В этой связи в середине 1990‑х годов произошло активное возрождение интереса к маниакально‑депрессивному заболеванию (биполярному аффективному расстройству). В контексте увеличения общего интереса к этой болезни наступил лавинообразный рост числа эпидемиологических, нейробиологических и фармакологических исследований. Фактически, приумножение количества публикаций, посвященных маниям и биполярному аффективному расстройству, стало экспоненциальным: за период с 2002 по 2007 год было опубликовано более чем в десять раз больше работ, чем за период с 1987 по 1991 год.

В рамках исследований распространенности явлений «биполярности» с использованием новых диагностических критериев, учитывающих, в частности, мягкие по выраженности маниакальные состояния (гипомании), было показано, что расстройства биполярного спектра затрагивают 3–5 % популяции. Нейробиологические исследования, а особенно молекулярно‑генетические и нейровизуализационные, позволили собрать крайне интересную информацию относительно патологических механизмов болезни. Кроме того, существенному расширению подверглась сфера эффективного терапевтического вмешательства, что было связано, кроме всего прочего, с появлением стабилизаторов настроения второго поколения и быстрым развитием новых психотерапевтических методик. Понятие «спектра» маниакально‑депрессивных расстройств являет собой расширение концепции, восходящей к идеям Крепелина, который в качестве характерных проявлений заболевания, помимо двух психопатологических полюсов расстройства, указывал на периодичность и частые обострения. Так называемая неокрепелиновская концепция маниакально‑депрессивных расстройств нашла свое отражение во втором издании книги «Маниакально‑депрессивный психоз», подзаголовком которой является: «Биполярные расстройства и рекуррентная депрессия».[94]

Оживление интереса к маниакально‑депрессивному расстройству в начале 21‑го столетия, как и множество других медицинских и культурных явлений, нашло сильный отклик, прежде всего по ту сторону Атлантики. Американцы, 97 % из которых являются потомками иммигрантов, начали искать предпосылки того, почему их страна стала столь мощной в последние столетия. Некоторые полагают, что возвышение Америки связано со своего рода генетической селекцией признаков гипоманиакального темперамента, считавшихся присущими иммигрантам в Новый Свет ранней и поздней волн. Большая часть этих людей была готова к риску, и зачастую к существенному, который был неизбежен при переезде в незнакомое место, когда не представлялось возможным гарантировать себе благополучное будущее. Некоторые исследователи даже пытаются сделать маниакально‑депрессивное расстройство своеобразным символом современного американского общества. Свойственные для американской нации стремление к материальным благам, стимулируемое избыточной доступностью товаров, и чрезмерный оптимизм походят на начальные этапы мании при биполярном аффективном расстройстве. А поскольку состояние приподнятого настроения неизбежно сменяется противоположным аффектом, то и данная парадигма нашла отражение в увеличении в США частоты депрессивных и тревожных расстройств, что часто сопровождаются склонностью к формированию аддиктивных нарушений и аутодеструктивного поведения. Этому посвящена книга Питера Вайброу «Американская мания. Когда “больше” уже недостаточно», польское издание которой появилось в 2006 году. [287] Рассмотрение вопроса взаимосвязи между маниакально‑депрессивной болезнью и американским обществом в условиях современного мира также составляет тему последней работы антрополога Эмили Мартин, озаглавленной «Экспедиции в биполярное расстройство. Мания и депрессия в американской культуре.[164]

В последующих частях книги будут подробно рассматриваться различные обозначенные в этой главе темы, связанные с маниакально‑депрессивными расстройствами. По аналогии с тем, как был представлен профессиональный путь Кей Джемисон, будут рассмотрены многие выдающиеся исследователи прошлого и современности, внесшие вклад в наше понимание маниакально‑депрессивной болезни. Кроме того, не останутся без внимания разные клинические и терапевтические концепции этого необычайного заболевания.

Глава 2

Древняя и современная история

Истоки учения о биполярном аффективном расстройстве можно найти в работах и представлениях древнегреческих врачей. Описания мании и меланхолии относятся к одним из наиболее ранних, хотя в древние времена представления об этих заболеваниях были гораздо шире современных. (…) Гиппократ первым систематически описал меланхолию и манию, равно как и другие психические заболевания, с научных позиций. Его трактат «О священном заболевании», посвященный эпилепсии, можно считать основой научной медицины, в том числе психиатрии: болезни перестанут связывать с божественным наказанием и будут приписаны физиологическим процессам и окружающей среде. Эмоции, интеллектуальное восприятие, воля и поведение связаны с мозгом.

Их расстройства вызваны болезнями мозга.

Андреас Марнерос. Жюль Ангст. «Биполярное расстройство: истоки и развитие».[162]

Приведенный фрагмент, авторами которого являются два выдающихся исследователя маниакально‑депрессивного расстройства современности, не только показывает, что учение о заболевании зародилось в античные времена, но и выступает свидетельством признания гения Гиппократа. Андреас Марнерос является немецким психиатром греческого происхождения и работает в университете города Галле. Его греческие корни дают ему возможность читать в оригинале древние тексты (к примеру, за авторством Гиппократа и Аретея из Каппадокии) и находить в них ссылки на современные психиатрические понятия. Второй автор, Жюль Ангст, – профессор психиатрии в отставке, работавший в университете Цюриха, неутомимо занимался исследованиями многочисленных аспектов аффективной патологии. В предыдущей главе уже упоминался его вклад в подразделение эмоциональных расстройств на униполярные и биполярные, осуществленное на основании семейно‑генетического исследования автора. Его достижения при изучении проблем, связанных с эмоциональными нарушениями, в частности, их эпидемиологии, феноменологии и диагностики, колоссальны, и их перечисление заняло бы слишком много места. Однако следует упомянуть, что Ангст – один из немногих психиатров, достойных присуждения Нобелевской премии.

Мы можем согласиться с высказыванием вышеупомянутых психиатров, что понятие о маниакально‑депрессивной болезни, ныне именуемой биполярным аффективным расстройством, происходит из греческой или, если смотреть шире, средиземноморской культуры. В особенности это касается характерного для маниакальных и депрессивных состояний поведения. Первые упоминания о проявлениях маниакально‑депрессивного расстройства, заканчивающихся самоубийством, можно найти в Илиаде. Одним из героев произведения является царь Саламина Аякс Великий Теламонид, храбрейший после Ахиллеса воин, сражавшийся на Троянской войне. После присуждения доспехов Ахиллеса, тело которого Аякс вынес с поля битвы, Одиссею он впал в безумие с внезапным психотическим возбуждением, зрительными галлюцинациями и агрессивным поведением. В таком состоянии Аякс перебил целое стадо баранов, принимая их за вождей ахейцев. После такого буйства Аякс испытал депрессию (чувство стыда за содеянное) и совершил самоубийство (рисунок 1). Эта история – основа сюжетной линии трагедии Софокла «Аякс»[264], которая в последние годы вдохновила польские театры, несколько раз ставившие произведение Софокла. Одно из наиболее свежих событий, связанных с историей Аякса, произошло в 2006 году, когда греческие археологи обнаружили на острове Саламин близ Афин дворец Аякса, датированный XIII веком до н. э.

Начиная с V века до нашей эры и поныне в психиатрии и в массовой культуре был необычайно популярен термин «меланхолия», который в современной психиатрической литературе по большей части ассоциируется с термином «депрессия». Само слово «меланхолия» восходит к гуморальной теории заболевания, выдвинутой выдающимися греческими врачевателями и в особенности развивавшейся школой Гиппократа. Этот великий врач, известный как отец медицины, жил на рубеже 5‑го и 4‑го столетий до н. э. (460377 гг. до н. э.; рисунок 2). Именно в школе Гиппократа родилась и развивалась так называемая гуморальная теория заболевания: хорошее здоровье определялось сохранением в организме необходимого баланса между четырьмя жидкостями (соками тела), каждой из которых соответствовал один из четырех элементов окружающего мира. Этими жидкостями являются: слизь (лат. phlegma), кровь (лат. sanguis), желчь (греч. chole) и черная желчь (греч. melancholia). Согласно воззрениям последователей Гиппократа, избыток черной желчи связан со склонностью к меланхолии (т. е., в переложении на современный язык, – с подверженностью возникновения депрессий).

Тем не менее, согласно некоторым данным, гуморальная теория заболевания, возможно, не является собственной «разработкой» Гиппократа и его школы. В частности, эта гипотеза также приписывается Алкмеону из Кротона (500–450 гг. до н. э.), ученику Пифагора, по‑видимому, наиболее выдающемуся греческому врачу в догиппократовы времена. Возможно также, что Алкмеон за несколько десятков лет до Гиппократа высказал идею, что именно головной мозг является вместилищем души. Алкмеон стал первым греческим врачом, производившим вскрытие человеческих трупов, во время которых он отметил связь между глазами и мозгом, что привело его к размышлениям относительно того, что мозг представляет собой средоточие психической жизни.

Рис. 1. Греческая ваза 6 века до н. э., с изображением самоубийства Аякса.

Тем не менее, именно Гиппократ является основателем научной медицины, и в том числе научной психиатрии. Он был первым, кто признал, что боги не влияют на развитие человеческих заболеваний, и высказывал мысль, что причиной «святой болезни», которую мы теперь знаем как эпилепсия, являются нарушения работы головного мозга. Помимо его великой работы «Гиппократов сборник», Гиппократ является автором нескольких сотен кратких высказываний (афоризмов) относительно патогенеза и лечения различных болезней. Возможно также, что именно Гиппократ ввел термин «афоризм» в том смысле, который используется многочисленными мыслителями до наших времен. Среди афоризмов Гиппократа имеются и те, которые касаются меланхолии. В одном из них он обращает наше внимание на аспект периодичности заболевания: «Все заболевания возникают во все времена года, но некоторые из них имеют тенденцию возникать или усиливаться в определенные сезоны». Более того, он характеризует меланхолию как болезнь, чаще всего проявляющуюся в весеннее и осеннее время.[17]

Измышления Гиппократа о меланхолии были творчески пересмотрены одним из величайших философов античности Аристотелем (384–322 гг. до н. э.). В его работе «Problemata» он различал поведение отдельно взятого человека в зависимости от температуры черной желчи. Согласно его взглядам, избыток этой жидкости, когда она холодная, является причиной страха, комплексов и отрицательных эмоций, в то время как избыток горячей черной желчи вызывает увеличение эмоциональности и творческого начала. Эти два противоположных состояния могут сосуществовать у одного и того же человека. Подобное расширение границ меланхолии, отражение чего можно найти и в современной культуре, можно считать в качестве предшественника концепции о биполярности аффективных расстройств. Возможно также, что Аристотель винил горячую черную желчь, обнаруживая возникновение меланхолии среди его видных и творческих современников.[19]

Учение о меланхолии как болезни принималось выдающимися докторами древности. Соранус Эфесский (98‑138 гг. нашей эры) в его работе «De morbis acutis et chronicis» («К вопросу об острых и хронических заболеваниях») целую главу посвятил меланхолии. Его практические рекомендации относительно физических и интеллектуальных тренировок у лиц, страдающих меланхолией, предвосхитили современную практику двигательной и поведенческой терапии. А назначение щелочных вод, в которых, как известно, в больших количествах содержатся ионы лития, может считаться пионерским достижением в области биологической терапии. Современник Сорануса, Руфис Эфесский обращал внимание на сезонную природу возникновения меланхолии (в весенне‑осенние периоды). А Клавдий Галенус из Пергама (129–200 гг. нашей эры), известный также как Гален, бывший приверженцем гуморальной теории заболевания и считающийся прародителем современной фармакологической медицины, предложил гипотезу, согласно которой люди, страдающие меланхолией, более восприимчивы к другим соматическим болезням, в том числе к новообразованиям.

Рис. 2. Гиппократ (460–377 до н. э.), признанный «отцом» медицины, главный автор термина «меланхолия». Бюст работы великого фламандского художника Питера Рубенса.

Этимология слова «мания» является объектом многочисленных исследований и споров. Возможно, его изначальное значение связано с протоиндоевропейским словом «мэн», в переводе означающим «мышление», но также и психическое возбуждение. На старом греческом языке слово «мания» символизировало безумие, склонность к буйному поведению, а кроме того, что прослеживается в произведении Платона «Phaedru», и божественное вдохновение. С позиций маниакально‑депрессивного расстройства термин «мания» указывает на эпизод болезни, характеризующийся приподнятым настроением, идеями величия и значительным усилением психомоторной активности. В этом смысле данное состояние было описано выдающимся римским врачом греческого происхождения, Арэтеем Каппадокийским (30–90 гг. нашей эры). Все имеющиеся исторические источники указывают на то, что именно Арэтей стал первым, кто вкладывал в слово «мания» его современное понимание и обращал внимание, что мания и меланхолия являются двумя сторонами одного и того же заболевания. Об этом свидетельствуют следующие утверждения из его книги: «Меланхолия предвосхищает и является частью мании»; «наступление мании на деле свидетельствует о прогрессировании заболевания (меланхолии), но не о возникновении другой болезни»; «У многих из тех, кто страдает меланхолией, со временем наступает улучшение, и прежнее настроение сменяется счастьем, которое переходит в манию».[162]

Таким образом, история медицины знает 25 столетий использования термина «меланхолия» и 20 веков применения термина «мания» в том качестве, в каком мы их знаем теперь, то есть для характеристики этапов биполярного аффективного расстройства. Следует отметить, что слова «меланхолия» и «мания» всегда объединяли два аспекта: медицинский и культурный / философский. В истории культуры всегда доминировала «идея меланхолии», поскольку в ней затрагиваются основные проблемы человеческого существования, в частности, неизбежность смерти. Однако часто использовался и дополнительный смысл понятия меланхолии, порожденный взглядами Аристотеля, который включал в него элементы живости мыслительных процессов.

Античный и современный миры оказались исторически разделены периодом Средневековья. Темные века не ознаменовались сколь‑либо значимым развитием концепции маниакально‑депрессивной болезни. В Европе в плане понимания происхождения, равно как и лечения, психических расстройств господствовал уклон в сторону демонологии. Работы греческих врачей были переведены на арабский язык. Касательно измышлений о маниакально‑депрессивной болезни главным действующим лицом эпохи Средневековья, соединяющим древний и современный миры, был выдающийся персидский доктор Авиценна (980‑1037 гг.). Он заимствовал наиболее ценные наблюдения древних философов и привнес свой собственный значимый вклад в развитие взглядов на заболевание. Авиценна являлся сторонником гуморальной теории заболевания и признавал сосуществование меланхолии и мании у одних и тех же людей. Он выдвигал целый ряд предположений относительно патогенеза этих двух состояний, связанных с динамикой преобразования черной желчи, вызывающей нарушение активности головного мозга. Он указывал на сезонную периодичность течения аффективных расстройств.

Авиценна описал состояние мании с нарушениями контроля настроения, когда «гневливость перемежалась с радостью, а нападки на окружающих следовали за мольбами о прощении, как это встречается у собак», и назвал такую форму заболевания «собачья болезнь». Он предложил собственные методы лечения, в том числе фармакологические и психологические, указывая на необходимость как можно более раннего начала терапии. Его книга «Канон Медицины», в которой описывались и аффективные расстройства, была своего рода библией для врачей следующих 600 лет.[182]

В новой истории интерес к проблеме меланхолии возродился в 16‑м столетии. Выдающийся доктор Парацельс (1493–1541) учил, что меланхолия – это болезнь, которая «порабощает человека, и он находится под гнетом своей печали, становится подавленным, лишенным надежд и радости и одержимым необычными мыслями и загадываниями». В 1586 году появилась работа доктора из Госпиталя Св. Варфоломея в Лондоне, Тимоти Брайта (1551–1615), названная «Трактат о меланхолии», в котором меланхолия разделялась на два вида: при первом варианте доминируют «предчувствия разума», а при втором – наблюдаются расстройства содержания жидкостей во всем теле, и требуется биологическое лечение. Взгляды Брайта предвосхитили подразделение депрессий на эндогенные и реактивные, которое спустя 300 лет осуществил немецкий врач Пол Джулиус Мёбиус в 1893 году. Возможно, что Уильям Шекспир, рисуя меланхоличный образ Гамлета, создавал его под впечатлением от работ Брайта.

В 1621 году английский священнослужитель и ученый из Оксфорда Роберт Бёртон (1577–1640), сочиняя под псевдонимом Демокрит Младший, написал свою монументальную работу под названием «Анатомия Меланхолии» (рисунок 3) с подзаголовком: «Какова она, со всеми ее видами, причинами, симптомами, прогнозами и некоторыми подходами к терапии». Бёртон, будучи образованной личностью эпохи Возрождения, рассмотрел в своем труде работы классических авторов, а также своих современников (в том числе Брайта). В итоге у него получилась уникальная работа наподобие медицинского учебника. Бёртон рассматривал меланхолию как своего рода дефицит, с присущими ему страхами и печалью. В своем труде Бёртон указывал на разнообразные причины меланхолии: при этом привел не только астрологические факторы и одержимость демонами, но и наследственную предрасположенность и неблагоприятные события жизни (утрата друзей, несчастливый брак). Он допускал, что иногда болезнь может возникать без видимой причины. Согласно ему, люди, страдающие меланхолией, часто предстают неудовлетворенными, беспокойными и уставшими от жизни, недоверчивыми и ревнивыми, что является следствием их одиночества. Как священнослужитель он полагал, что в таких случаях терапевтическим эффектом может обладать психологическое воздействие.[41] Возможно, и сам Бёртон периодически испытывал меланхолию, а тексты, над которыми он работал, предназначались для получения покаяния в его страданиях. Не случайно он взял в качестве псевдонима имя великого греческого философа Демокрита (460–370 до н. э.), которого сам Гиппократ лечил от меланхолии. На могиле Бёртона начертана надпись: «Paucis notus, paucioribus ignotus, hic jacet Democritus junior, cui vitam dedit et mortem Melancholia» («Известный немногим, неизвестный еще меньшим, здесь лежит Демокрит Младший, жизнь и смерть которого были посвящены меланхолии»).

Взгляды на манию и меланхолию как на взаимодополняющие проявления психических расстройств у одного и того же человека нашли свое выражение в наблюдениях и клинических описаниях, приведенных блестящими докторами XVII века. Само же название «маниакально‑меланхоличный» (лат. manico‑melancolicus), подразумевающее биполярное аффективное расстройство с чередующимся возникновением обоих полюсов болезни у одного и того же человека, возможно, впервые стало использоваться Теофилом Боне (1620–1689; рисунок 4), выдающимся патологоанатомом, проживавшим в Женеве.

Принадлежащий тому же времени английский врач Томас Виллис (1621–1675), в честь которого назвали основной артериальный круг сосудов мозга, пришел к аналогичным выводам, указывая, что у одного и того же больного могут наблюдаться периоды противоположного психического состояния. Он описал маниакальное состояние как «буйство», а депрессивное, подобно его современникам, – как «меланхолию».

Голландский врач Герман Бурхааве (1668–1738) является автором механистических теорий патогенеза различных заболеваний. Он привел множество концепций в своей работе «Афоризмы», названной по аналогии с трудом Гиппократа. Бурхааве также учитывал возможность возникновения и мании, и меланхолии у одного лица, признавая манию более серьезным состоянием, возникающим под влиянием чрезмерной активности жидкостей головного мозга, наблюдающейся при меланхолии.

Рис. 3. Обложка работы английского ученого и священнослужителя Роберта Бёртона (1577–1640) «Анатомия Меланхолии», изданной в 1621 году.

Рис. 4. Теофил Боне (1620–1689), врач из Женевы, первый, кто использовал термин ««маниакально‑меланхоличный» (лат. manicomelancolicus).

Начиная с XVIII века, в обиход вошло слово «депрессия», при помощи которого описывали психологическое состояние, прежде всего настроение, заряженное отрицательным знаком. Этот термин произошел от латинского глагола deprimere, означающего «давить». В интересующем нас значении это слово впервые стал использовать, по всей видимости, доктор из Эдинбурга, Роберт Витт (1714–1766), который в своем трактате «О природе, причинах и лечении тех болезней, кои обычно нарекаются нервными, ипохондрическими или истерическими» ввел термин «депрессия разума».[291] Витт был судебным врачом при шотландском короле Георге III и заслужил славу превосходного исследователя нервной системы. Кроме того, он первым использовал термин «рефлекс», описывая реакцию зрачка на свет (рефлекс Витта). Популярность термина «депрессия» на протяжении XIX и XX веков постоянно росла и достигла своего пика в конце прошлого столетия. Подобная удачливость не сопутствовала другому термину – «липемания» (слово произошло от греческого lype – печаль), который был предложен несколько позже французским психиатром Жан‑Этьенном Эскиролем (1772–1840) для описания меланхолии. Необходимо отметить, что в данном случае окончание «мания» не означает маниакальное состояние, но отражает наличие психического расстройства, суть которого описана первым корнем этого слова. Похожий термин для обозначения меланхолии – «тристимания» (от латинского слова tristis – грустный) – был использован в те же годы американским психиатром, Бенджамином Рашем (1745–1813). Важнейшим событием, с точки зрения развития концепции маниакально‑депрессивного расстройства, стал один научный курьез, имевший место во Франции в 1854 году. В один и тот же год два выдающихся французских психиатра во время встречи французской Медицинской академии представили, а затем и опубликовали ряд замечаний относительно клинических проявлений и течения заболевания. Одним из этих ученых был Жюль Байарже (1809–1890), который доложил о заболевании, протекающем с периодами депрессии и возбуждения, назвав его folie a double forme.[22] Другой психиатр, Жан‑Пьер Фальре (1794–1870), сообщил о расстройстве, которое он назвал folie circulaire и проявления которого характеризуются циклическим возникновением состояний мании и меланхолии, следующих друг за другом, с бессимптомными периодами большей или меньшей продолжительности между ними (лат. lucidum intervallum).[77] Между этими исследователями долгие годы велись споры относительно первенства в высказывании этих идей.

Среди важных событий, связанных с развитием концепции аффективных расстройств, особняком стоит исследование периодических депрессивных состояний, представленное в 1886 году датским врачом и ученым Карлом Ланге (1834–1900). Эта работа, опубликованная через 10 лет на немецком языке, называлась Periodische Depressionzustande und ihre Pathogenesis auf dem Boden der harnsauren Diathese («Периодические депрессивные состояния, их патогенез и связь с нарушениями обмена мочевой кислоты»).[146]

Несомненным достоинством данной работы является удивительная точность клинических описаний депрессивных состояний. Ланге полагал, что, чем в более раннем возрасте заболевание дебютирует, тем более отчетливо вырисовывается тенденция к частому возникновению его эпизодов. Он также обратил внимание на циркадные витальные перепады настроения у людей, страдающих депрессией: ухудшение психического состояния в ранние часы и улучшение – в вечерние. Значительный интерес представляет его биохимическая теория патогенеза депрессии: согласно Ланге, депрессия связана с переизбытком мочевой кислоты в нервной системе и представляет собой, таким образом, «мозговую форму подагры». Именно эти воззрения привели к первым попыткам использовать соли лития при лечении депрессии.

О широте научных интересов Ланге свидетельствует тот факт, что одновременно с его изучением периодической депрессии и независимо от американского исследователя Уильяма Джеймса он предложил оригинальную теорию эмоциональных состояний в качестве опыта переживания телесных изменений в ответ на эмоционально‑значимые стимулы. Эта теория, представленная в сегодняшних учебниках как теория эмоций Джеймса‑Ланге, является вехой в развитии знаний в области нейробиологии эмоций.

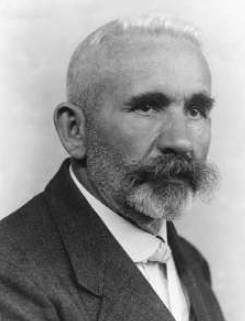

Основы современной системы классификации психических болезней были заложены немецким психиатром Эмилем Крепелином (рисунок 5) – автором учебников по психиатрии, опубликованных на рубеже 19‑го и 20‑го столетий. Он подразделил психические расстройства, исходя из наблюдений за доминирующими клиническими проявлениями и долгосрочным течением. В 6‑м издании своего учебника по психиатрии, вышедшем в 1899 году, Крепелин четко отделил маниакально‑депрессивный психоз (нем. manisch‑depressives Irresein) от группы расстройств, которые он объединил под общим названием раннее слабоумие (dementia praecox). Он указал, что, в отличие от dementia praecox, маниакально‑депрессивная болезнь протекает периодически, проявляется, преимущественно, расстройствами настроения и даже у людей с тяжелыми формами и длительным течением не приводит к существенному снижению психического функционирования.[140] Характеризуя маниакально‑депрессивный психоз, Крепелин указывал, что в рамках заболевания наблюдается чередование маниакальных, депрессивных и смешанных состояний, при которых симптомы мании и депрессии сосуществуют. В том же году студент и коллега Крепелина Вильгельм Вейганд (1870–1939) написал монографию, посвященную смешанным состояниям.[285]

Таким образом, концепция manisch‑depressives Irresein включала большую часть аффективных расстройств. Единственной нозологией, которую Крепелин поначалу рассматривал отдельно, была «инволюционная меланхолия», т. е. депрессия, начинающаяся в климактерическом периоде. Однако последующие клинические наблюдения показали, что инволюционную меланхолию не следует отграничивать от других расстройств маниакально‑депрессивного типа, и в последующих изданиях учебника Крепелина она рассматривалась в рамках manisch‑depressives Irresein.

Рис. 5. Эмиль Крепелин (1856–1926), выдающийся немецкий психиатр, совершивший фундаментальное подразделение психических расстройств на dementia praecox и manisch‑depressives Irresein.

В 1911 году психиатр из Швейцарии Ойген Блёйлер (1857–1939) ввел термин «шизофрения», потеснивший понятие «раннее слабоумие» Крепелина. Это название прочно прижилось и стало чрезвычайно популярным. На смену же понятию «маниакально‑депрессивный психоз» в его широком, крепелиновском, понимании пришло название «аффективные расстройства». Последний термин был впервые использован во второй половине XIX века немецким психиатром Теодором Цигеном (1862–1950), одним из основателей детской психиатрии, и выдающимся британским психиатром Генри Модсли (1835–1918), именем которого назван крупнейший британский психиатрический центр, расположенный в Лондоне.

Взгляды Крепелина были восприняты большинством психиатров XX века, поскольку они отражали четкий дихотомический подход к основным психическим расстройствам. Значение его работ недооценить сложно, ввиду того, что они явились отправной точкой для проведения патогенетических исследований сущности заболевания, а во второй половине XX века явились основой для изучения его терапии. Как бы то ни было, даже сам Крепелин признавал, что, зачастую, симптомы обоих заболеваний возникают рука об руку, а значит, состояние множества больных можно трактовать двояко. В 1933 году американский психиатр Якоб Казанин (1897–1946) использовал термин «шизоаффективный психоз», чтобы описать состояния, при которых отмечались симптомы и шизофрении (то есть психотические проявления, которые нельзя вывести из изменений настроения), и аффективных расстройств (протекающая фазами аффективная симптоматика).[128] Шизоаффективные расстройства в настоящее время нашли свое место в обеих современных диагностических классификациях: МКБ‑10 (Международная классификация болезней)[117] и DSM‑IV (Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам).[64] Однако, несмотря на такую клиническую особенность, как периодический характер течения, согласно которой, в соответствии со взглядами Крепелина, их следовало бы классифицировать в категории маниакально‑депрессивного психоза, они отнесены и кодируются как расстройства спектра шизофрении. В начале 1960‑х годов немецкий психиатр Карл Леонгард (1904–1988) высказывался о существовании так называемых «циклоидных психозов» – разнообразных расстройств с периодическим течением, которые он не относил ни к шизофрении, ни к аффективным психозам.[151] Однако, несмотря на то, что описания Леонгарда были чрезвычайно подробны, а возникновение этих расстройств было подтверждено множеством других клиницистов, термин «циклоидный психоз» до сих пор не нашел значимого места в имеющихся диагностических классификациях.

В конце 20‑го столетия наблюдения, связанные с достижениями современной молекулярной генетики, и данные об эффектах новых антипсихотических препаратов поставили под сомнение дихотомическую модель Крепелина. Во‑первых, было обнаружено, что многие гены, формирующие наследственную предрасположенность к психическим расстройствам, ассоциируются с повышением риска возникновения и шизофрении, и маниакально‑депрессивного расстройства. Во‑вторых, антипсихотики нового поколения оказывают свое терапевтическое действие как при шизофрении (при этом они воздействуют на более широкий круг симптоматики по сравнению с так называемыми типичными нейролептиками), так и при маниях, а иногда и при депрессиях, выявляя, помимо всего прочего, профилактический эффект в отношении фаз биполярного расстройства.

Если оглянуться на историю развития психиатрических классификаций на протяжении XX века, то одной из важных вех явилось разграничение униполярных и биполярных аффективных расстройств. Основателем такого деления, в основе которого лежит наличие или отсутствие феномена полярности при течении аффективных расстройств, стал немецкий психиатр Карл Кляйст (1879–1960), который выделял униполярные (нем. einpolig) и биполярные (нем. zweipolig) аффективные расстройства. Уже упоминавшийся германский психиатр Карл Леонгард, приводя скрупулезные описания разнообразных форм периодических аффективных расстройств, которые он назвал «фазными психозами» и «циклоидными психозами», различал биполярные психозы (маниакально‑депрессивный и циклоидный) и униполярные (меланхолия, депрессия, эйфория и мания).[151]

В пользу правомочности дифференцированного подхода при диагностике биполярных и униполярных аффективных заболеваний выступали результаты наблюдений и исследований в области личностных черт у этих больных. Уже в 1920‑х годах в своей работе, посвященной конституциональным и характерологическим особенностям больных, страдающих шизофренией и маниакально‑депрессивным психозом, немецкий психиатр Эрнст Кречмер (1888–1964) использовал термин «циклотимия». Его смысловая нагрузка включала обозначение определенного типа личностных характеристик, проявляющих тропность к формированию маниакально‑депрессивного психоза.[143] Спустя 32 года другой немецкий психиатр, Губерт Телленбах (1914–1994), представил концепцию личности с доминированием в ее структуре депрессивного компонента, которую он назвал typus melancholicus. Считалось, что лица с подобной структурой личности более других подвержены «униполярным» депрессивным фазам.[273]

В 1966 году на свет появились работы двух психиатров‑исследователей: швейцарца Жюля Ангста[14] и Карла Перриса из Швеции.[201] Независимо друг от друга они сообщили о раздельном характере наследования психических расстройств в семьях пациентов с униполярными и биполярными аффективными расстройствами. Их изыскания свидетельствовали, что среди родственников больных с монополярными аффективными заболеваниями в подавляющем большинстве случаев возникали униполярные расстройства, тогда как в семьях биполярных пациентов главным образом выявлялся биполярный характер патологии. Кроме того, среди родственников страдающих биполярными состояниями больных общая частота возникновения психических заболеваний оказалась значительно выше, чем в семьях лиц с униполярным расстройством. В этой связи авторы пришли к выводу, что биполярное аффективное расстройство в значительной мере соотносится с предшествующим термином «маниакально‑депрессивный психоз», тогда как униполярное аффективное расстройство включает в себя рекуррентные депрессивные состояния без маниакальных фаз как у самих больных, так и у их родственников.

В наши дни диагностика аффективных расстройств основана на диагностических критериях Международной классификации болезней (МКБ – в ее современной 10 редакции – МКБ‑10) и американского Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (4‑го пересмотра – DSM‑ IV).[64] Международная классификация (МКБ) была опубликована в 1992 году, а в Польше используется с 1997 года, тогда как DSM‑ IV была принята в 1994 году на съезде Американской психиатрической ассоциации в Филадельфии, посвященном 150‑й годовщине учреждения организации, называвшейся в те годы Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane (Ассоциацией медицинских суперинтендантов учреждений для умалишенных).

В МКБ‑10 маниакально‑депрессивная болезнь фигурирует в разделе аффективных расстройств в качестве «биполярного аффективного расстройства» под кодом F31. Периодические депрессии (униполярное аффективное расстройство) же обозначаются как «рекуррентное депрессивное расстройство» под кодом F33. Имеющаяся рубрика, кодирующаяся как F32, тем временем зарезервирована для первого «депрессивного эпизода», пока существует неопределенность в отношении того, по какому пути продолжится развитие болезни: униполярному или биполярному.

В разделе расстройств настроения в DSM‑IV используется термин «большое депрессивное расстройство». Его можно интерпретировать как депрессивный эпизод заболевания, протекающего как униполярно, так и биполярно. Маниакально‑депрессивное расстройство в американской классификации обозначено как «биполярное аффективное расстройство», а первый депрессивный эпизод и рекуррентная депрессия классифицируются под общим названием «большое депрессивное расстройство».

Между тем «меланхолия», рожденная в стенах школы Гиппократа, несмотря на то, что в психиатрии ее потеснил термин «депрессия», продолжала свое бурное развитие. Меланхолия оставила свой след в литературе и искусстве в качестве выражения особого состояния души. Те формы, в которые облекалось данное понятие великими художниками, свидетельствует о разнообразии его значений для искусства, разнообразии, которое, как уже было показано, восходит к воззрениям Аристотеля. Во множестве случаев художественный облик меланхолии эксплуатирует не только «реальную» (депрессивную) составляющую, но расширяется до границ биполярных аффективных расстройств в целом, рисуя образы противоположного и смешанного аффекта. Примерами тому служат два великих изображения меланхолии XVI века, принадлежащие руке Альбрехта Дюрера (1471–1528) и Лукаса Кранаха Старшего (1472–1553). На первом из них, датированной 1514 годом гравюре, называющейся «Melencolia I» (рисунок 6), можно увидеть не только окруженный тенями мрачный и депрессивный облик, но и множество другой атрибутики депрессивной меланхолии.

На холсте же Кранаха (1532 год) изображена девочка, одетая в красное платье, которая не производит впечатления подверженного депрессии человека (рисунок 7). Многие детали картины отражают движение, а сама она выполнена в ярких тонах. И лишь немногочисленные детали ассоциируются с депрессией – это острый инструмент в руках и голодная, умирающая собака – ее образ, волею судеб, присутствует и на гравюре Дюрера.

Подобные различия в трактовке темы меланхолии можно найти и на картинах двух выдающихся польских живописцев: Яцека Мальчевски (1854–1929) и Тадеуша Прушковского (1888–1942). Их же можно обнаружить в размышлениях о меланхолии, представленных Юлиушем Словацким в его поэме в прозе «Ангелли»: «A chorobq zgubnq, mowiq, jest melancholia i zamyslenie zbytnie o rzeczach duszy. Dwie sq bowiem melancholije: jedna jest z mocy, druga ze slabosci; pierwsza jest skrzydlami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiqcych sie» («Но, говорят, губительною хворью меланхолия предстает, как и глубочайшие раздумья о делах душевных. По той причине, что у меланхолии две грани есть: одна идет от силы, от слабости – другая; на крыльях поднимает ввысь людей одна, другая – камнем тянет вниз тех, кто потопил себя»). [261] Картину Мальчевского (рисунок 8), нарисованную в 1894 году, также можно рассматривать как аллюзию не только на меланхолию, но и на биполярное аффективное расстройство, при котором вслед за манией наступает депрессия. Первоначально она задумывалась как метафора на циклический характер польской истории, которая представлена как процесс, начинающийся со свершений и психотического возбуждения и приводящий к поражению и смерти.

Рис. 6. Известная гравюра Альбрехта Дюрера (1471–1528) «Melencolia I».

Рис. 7. Картина Лукаса Кранаха Старшего (1472–1553) «Меланхолия».

Рис. 8. Картина Яцека Мальчевски (1854–1929) «Меланхолия». Национальный музей в Познани.

Картина «Меланхолия» Прушковского 1925 года очаровывает тонкой и таинственной красотой, исходящей от женщины (рисунок 9). Если бы мы решили в данном случае оценить депрессивную симптоматику, то отметили бы, что, должно быть, это мягкая депрессия – в ней нет настроения смерти и самоубийства.

В психиатрии XIX и XX веков термины «меланхолия» и «депрессия» либо сливаются, либо конкурируют друг с другом. С одной стороны, термин «депрессия» стал общепринятым, с другой же стороны, термин «меланхолия» приобрел особое значение, которое используется для характеристики депрессии, в частности, и аффективных расстройств в целом.

В 1917 году была опубликована рукопись Зигмунда Фрейда «Trauer und Melancholie» («Траур и Меланхолия»),[84] в которой Фрейд занимается изучением меланхолии с психоаналитических позиций, сравнивая ее с состоянием траура, обычно наблюдающимся после утраты близкого человека. Особое внимание он уделял отсутствию при меланхолии прямой связи между заниженной самооценкой, чувством малоценности и внешними факторами. Он описал механизмы психологической защиты, которые могут приводить к возникновению агрессии, направленной на себя, вплоть до самоубийства. Фрейд также полагал, что в качестве одной из возможных психологических реакций на меланхолию может выступать возникновение маниакального состояния.

Рис. 9. Картина Тадеуша Прушковского (1888–1942) «Меланхолия». Национальный музей в Варшаве.

Выдающиеся польские психиатры послевоенного периода были горячими сторонниками термина «меланхолия». «Меланхолия» – так была озаглавлена работа Антони Кепинского (1918–1972). В ней автор оригинальным образом представил расстройства настроения, в том числе и биполярные аффективные расстройства, в противовес мультидименсиональной концепции меланхолии, и мастерски приводит описания нюансов депрессивного опыта. Он придает значение элементу цикличности и возникновению периодичности при расстройствах настроения, а также возможности появления некоторого психического дефицита в период между эпизодами заболевания, который он рассматривал в свете собственной теории об информативном метаболизме.[133] Тадеуш Биликевич (1901–1980) в своем учебнике по психиатрии оставил термин «меланхолия» для определения депрессивного синдрома при маниакально‑депрессивном психозе. Кроме того, он предложил название болезни на польском языке: psychoza szalowo‑posepnicza [«психоз неистовства‑мрачности»].[31]

В американской диагностической системе начиная с 1980 года термин «меланхолия» сохранился в рудиментарном виде в качестве признака большого депрессивного эпизода. Однако в последние годы наметилась тенденция к возвращению рассмотрения более активной роли феномена меланхолии при аффективных расстройствах. Сторонники этого утверждают, что при «меланхолических» формах депрессии наблюдаются проявления, качественно отличные от физиологической печали, а биологический компонент патогенеза и терапии при них приобретает особенное значение. Меланхолическая депрессия главным образом возникает при тяжелых формах аффективной патологии, т. е. при маниакально‑депрессивном расстройстве и при депрессиях, протекающих с частыми обострениями. Некоторые современные исследователи предлагают ввести в будущей диагностической системе DSM‑V категории «меланхолические расстройства настроения» и «немеланхолические расстройств настроения»[259] вместо «большого депрессивного расстройства».

Таким образом, термин «меланхолия» применительно к маниакально‑депрессивной болезни с античных времен и до современности проделал огромный путь, описав исторический круг.

Глава 3

Мания – когда нет ничего невозможного

Некоторые пациенты с манией веселы, они смеются, играют, танцуют день и ночь напролет, они прогуливаются по рынку иногда с венком на голове, как если бы они победили на играх: такие больные не вызывают ненужных хлопот у родственников. Однако есть и такие, которые впадают в бешенство… Проявления мании бесчисленны. Некоторые впадающие в манию люди, из тех, кто умен и хорошо образован, занимаются астрономией, несмотря на то, что ранее никогда ее не изучали, с упоенным самозабвением предаются философским рассуждениям, как дар муз рассматривают поэтические способности.

Арэтей из Каппадокии. «О причинах и симптомах хронических заболеваний».

Цитата по Андреасу Марнеросу и Жюлю Ангсту. «Биполярное расстройство: истоки и развитие».[162]

Описание маниакальных состояний двухтысячелетней давности, сделанное Арэтеем Каппадокийским (рисунок 1), с легкостью можно разместить в любом из современных учебников по психиатрии, поскольку в нем содержатся все наиболее характерные клинические проявления, необходимые для правильного распознавания этого расстройства. Таковыми являются приподнятое настроение (как ощущение счастья, так и раздражительность), идеаторные расстройства (идеи величия и завышенная самооценка) и нарушения психомоторной активности (в виде возможного длительного психомоторного возбуждения, сниженной потребности во сне и специфического мотивационного повышения активности в результате завышенной самооценки и чрезмерной уверенности в собственных способностях).

Рис. 1. Арэтей из Каппадокии (30–90 гг. нашей эры), греческий врач, первый, кто описал возникновение мании и меланхолии у одних и тех же людей.