Из трех объектов, которые стояли здесь раньше, сохранился только «Памятник Егору Корякину».

Раньше наше общество волновали проблемы, связанные с увековечиванием подвигов героев революции и гражданской войны. А в последние годы появилось еще одно очень интересное направление - изучение коллективной памяти о тех далеких событиях. Благодаря семейным историям, которые передаются из поколения в поколение, мы можем восстановить события, связанные с появлением памятника Егору Корякину.

Петр Устинович Сидоров оставил своим детям и внукам воспоминания, которые назвал «Мой пройденный путь». Там есть такие строки: «Пришел 1918 год. Летом в Городище приехали отбирать хлеб из хлебных амбаров. Мужики подняли бунт, не давали хлеб, а рабочий класс голодный, все равно хлеб был изолирован, увезен в Пожву… В начале декабря нас послали в Усолье за товаром… Приехал домой. Руки и ноги я ознобил. Приехал накануне Рождества, в деревне разгуливают казаки, сотня стояла в Пожве и в Питере, но в деревне было спокойно, а в Пожве шли расстрелы. У нас расстреляли Зюзина Степана Андреевича, Сурначева Матвея Кузьмича, Корякина Георгия и много пороли людей розгами…»

Таким образом, Петр Устинович пишет, что расстреляли троих, но на памятнике одна фамилия – (Георгий) Егор Корякин. Дело в том, что двоих расстреляли в Пожве. Там в Пожве они и были похоронены. А вот Егора Корякина расстреляли в Майкоре, тело его привезла сестра и похоронила здесь – рядом с часовней. Она же добилась, чтобы власти поставили памятник. Вот эта фотография дает представление о том, каким был сначала этот памятник:

В 1958 году, к юбилею комсомола был установлен новый обелиск из гранита, со звездочкой. Именно он и сохранился до наших дней.

Мне кажется, что на этом памятнике должны быть высечены имена и других жителей деревни, расстрелянных колчаковцами в те суровые годы. Вот, например, что рассказала Т.П. Субботина (Абрамова): «У организатора коммуны в Городище у Ефима Николаевича Абрамова был еще брат - Степан Николаевич Абрамов - его тоже расстреляли колчаковцы в годы революции». А среди тех, кого пороли розгами, была Бородина Екатерина Никаноровна. Ее внучка Чухарева (Субботина) Фаина Александровна вспоминала: «Мою бабушку Екатерину Никаноровну Бородину избили в годы гражданской войны белые. Мне рассказывала мама, что после тех дней бабушка умерла. Тетя Нюра была комсомолкой. В 1919 году деревни Питер и Городище заняли белогвардейцы. Они рыскали по домам и искали комсомольских активистов. Тетя Нюра успела скрыться, а ее мать Бородину Екатерину Никаноровну забили шомполами насмерть, требовали сказать, где прячется дочь».

Более подробную информацию об этом памятнике и подвиге Егора Корякина можно найти в книге Г.К. Конина «Памятники истории и культуры Коми-Пермяцкого национального округа», изданной в 1976 году в Кудымкаре.(стр.47)

Там есть вот такая информация: «В середине августа 1918 года в Городище приехала группа коммунистов для изъятия хлеба у кулаков. Кулаки и подкулачники окружили Народный дом, где были коммунисты и крестьяне, собравшиеся на сход, стали бить стекла и посылать угрозы в адрес собравшихся. Люди бросились во двор через запасной выход. Только единицы остались с коммунистами в помещении. Потом кулаки открыли стрельбу из ружей и обрезов. В это время семнадцатилетний Егор Корякин на лошади скакал в Пожву, где стоял отряд Красной гвардии. Он вовремя вернулся в деревню с красногвардейцами... Кулаки, которые хотели поджечь Народный дом с активистами, разбежались. Все зачинщики погрома были арестованы, отправлены в Усолье, где их дело расследовала уездная чрезвычайная комиссия. Когда стало известно о том, что в Усть-Игуме готовится восстание, Егор Корякин кратчайшей дорогой провел туда Пожвинский отряд красногвардейцев под командованием А.Л. Назукина. Контрреволюционное восстание было вовремя ликвидировано. В январе 1919 года в Городище пришли колчаковцы. Одним из первых колчаковцы схватили Егора Корякина. Увезли в Пожву, оттуда – в Елизавета-Пожву. Собрали население и потребовали выдать коммунистов. Белогвардейский офицер сказал: «А сейчас увидите, что ждет коммунистов и их укрывателей». На плотину вывели Егора Корякина. Раздались два выстрела. Юный патриот упал. Убийцы ушли из поселка. Вскоре по плотине проезжала на санях женщина. Егор поднялся, шатаясь, подошел к подводе и упал прямо в сани, снова потеряв сознание. Женщина в Майкоре сдала его в комендатуру. Белогвардейцы выволокли Егора на улицу и закололи штыками. Летом 1919 года колчаковцы были изгнаны из Коми края.

Немного другая информация об этих событиях содержится в статье под названием «Их водила молодость», опубликованной в газете «По ленинскому пути». Автор статьи – краевед из Пожвы П. Казанцев (автор книги «На старом уральском заводе») пишет: «Старый комсомолец, член первого состава Майкорского райкома комсомола, Г. Макаров оставил воспоминания о подвиге семнадцатилетнего паренька из деревни Городище (ныне п. Кама) Е. Корякина. В августе 1918 года в Городище из Пожвы приехала группа коммунистов для изъятия излишков хлеба. Вооруженные кулаки блокировали дом, где остановился продотряд, и подвергли его обстрелу. Коммунистов ждала неминуемая гибель. В это время Егорша Корякин, сын беднячки-вдовы, вскочив на неоседланную лошадь, помчался в Пожву. Отряд красноармейцев прибыл в Городище, когда кулаки уже обложили дом соломой, намереваясь его поджечь. Продотряды были спасены, задание по продразверстке выполнено. С приходом колчаковцев кулаки выдали Егоршу карателям. В суровую январскую стужу полураздетого юношу прогнали 17 верст и расстреляли близ плотины Елизавета-Пожевского пруда. Но пуля пощадила Егоршу. Теряя последние силы, он выбрался на плотину, по которой шла дорога на Майкор, и, лишаясь сознания, упал на попутную подводу. В Майкоре комендантский патруль обнаружил Егоршу. Узнав, белобандиты, докололи его штыками.

Благодаря статье П. Казанцева, можно установить точную дату появления первого обелиска – очевидно, это 1923 год (потому что П.Казанцев пишет, что был он установлен в пятую годовщину революции).

А теперь можно подвести итоги: Сразу три объекта в одном месте: часовня, здание церковно-приходской школы и памятник, появившийся рядом с часовней 1923 году. Этот факт дает нам основание утверждать, что именно здесь находится сакральный центр деревни Городище.

До революции в часовне венчали молодоженов, крестили младенцев и отпевали покойников. В церковно-приходской школе учили ребятишек закону божию и основам грамотности. Сельский клуб был местом общественной и культурной жизни городищенцев в советский период. К обелиску приходили пионеры, проводили здесь торжественные линейки и пионерские сборы.

Сегодня остался один памятник. Он не ухожен, практически забыт. Родственники Егора Корякина живут далеко. В деревне не сформировалась традиция приходить к памятнику в поминальные дни. Хотя бывшие городищенцы, когда приезжают в родную деревню, стараются всегда побывать здесь. Их словно магнитом притягивает сюда. Как будто чувствуют святость этого места, его особенность. Может быть, когда-нибудь на этом месте кроме памятника появится еще и крест с упоминанием о том, что когда-то здесь стояла часовня, а при ней, возможно, было прицерковное кладбище. Но еще важнее, чтобы местные власти не отдали эту территорию под дачи и чтобы не появились на месте часовни и прицерковного кладбища особняки с отхожими местами. Как это произошло в Перми, где на месте городского кладбища появился зоопарк...

Ну и завершим мы нашу экскурсию по Городищу на самом интересном, самом знаковом месте деревни – на том самом месте, где находится археологический памятник «Роданово городище».

14. Объект «Археологический памятник Роданово Городище».

Летом место раскопок найти не сложно. Потому что здесь вот уже пятый год можно видеть студентов педуниверситета с лопатами, скребками и кисточками.

А впервые археологи пришли сюда два столетия назад. Говорят, что именно здесь были найдены серебряные блюда, а также бляхи с изображением медведя в жертвенной позе, человеколосей и птиц. Все эти предметы поступили в Эрмитаж от коллекционеров Теплоуховых еще в 18 веке. Но в те времена наука археология была в зачаточном состоянии и от коллекционеров, передавших в музей столь ценные экспонаты, не потребовали информации о том, где они были найдены, кем и когда. Некоторые археологи считают, что часть предметов пермского звериного стиля попала в северную столицу благодаря Строгановым, которые были известными коллекционерами. Доподлинно лишь известно, что в 1770 году здесь вел раскопки Н. Рычков. В 1933 году Городище было обследовано А.В. Шмидтом (информация об этом содержится в сборнике «Археологические работы Академии на новостройках», том 1, стр. 173), а в 1935 году пробные раскопки здесь произвел Н.А. Прокошев.

А вот в 1936 году сюда приехал отряд Камской археологической экспедиции под руководством Михаила Васильевича Талицкого. Он проработал здесь два сезона. Свой главный обобщающий труд под названием «Верхнее Прикамье в Х—XIV в.в.» он написал на основе раскопок именно этого археологического памятника. Михаил Васильевич дал название археологической культуре предков коми-пермяков. Он назвал ее родановской, потому что северная часть деревни Городище называлась Роданово.

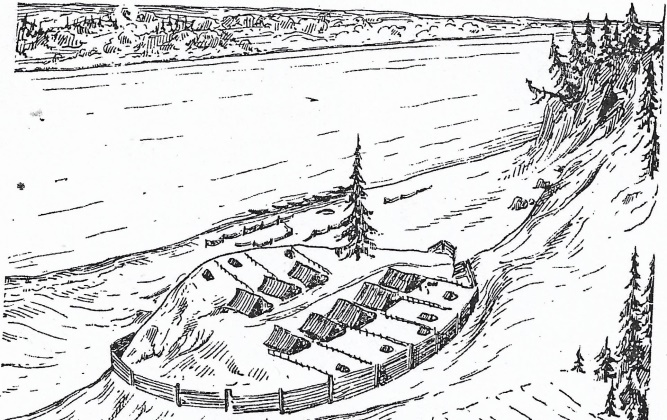

М.В. Талицкий восстановил план поселка.

Реконструкция поселка, выполненная рукой М.В. Талицкого:

М.В. Талицкий отметил, что по планировке поселок напоминал небольшую современную деревню, в которой жило от 20 до 30 человек.

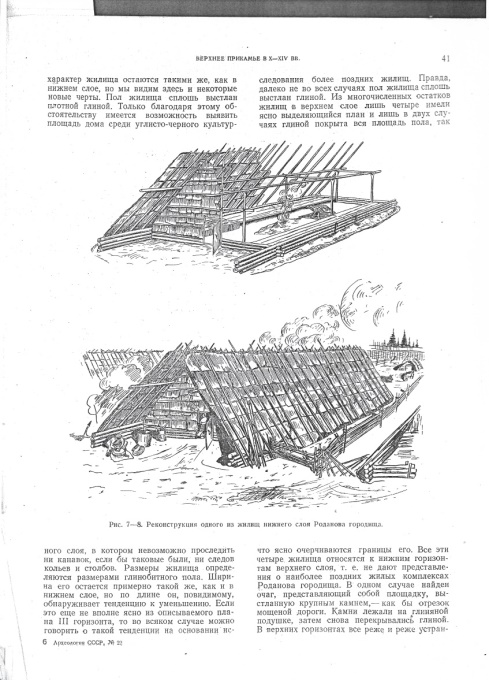

Кроме того он нарисовал план одного из жилищ, (стр. 41):

Реконструкция жилища на Родановом городище

А вот фотография с места раскопок датируется 1936 годом. Она хранится в краевом краеведческом музее: