Какой была эта деревня Питерская, ушедшая под воду?

Центром деревни Питер была Пожарная площадь. На самом берегу стояло двухэтажное здание магазина. Был в деревне конный двор, лесопилка. За деревней располагался колхозный огород, где выращивали овощи. Овощами колхозники снабжали больницы, детские сады, магазины. Поскольку в деревне было всего 2 улицы, разделенные 2 переулками, то тип поселения этого населенного пункта этнографы определили бы, как прибрежно-рядовой.

Основным занятием местного населения было сельское хозяйство. Но близость к Пожвинскому заводу наложила отпечаток на занятия, как питерцев, так и городищенцев. В основном городищенские и питерские мужики заготавливали лес для завода, который сначала принадлежал Строгановым, потом Всеволожским, а затем князю Львову. Сохранилась информация о том, что Питер и Пожва были связаны рельсовыми путями: «В Пожвинской даче к марту 1847 г. было в эксплуатации 29,5 километра рельсовых дорог. Рельсовыми путями Пожва была связана с Майкорским и Елизавето-Пожвинским заводами и деревнею Питер, через которую проходила сухопутная дорога к Кизеловскому руднику». Эта информация из книги П.М. Казанцева «Пожвинский завод. Историческая хроника. 1754- 2004». Наверняка, рельсовые пути были проложены по берегу Камы и выходили сразу к плотине завода. А еще по берегу Камы много лет подряд ходили бурлаки.

В 1897 году И.Я Кривощеков в книге « Указатель к карте Соликамского уезда Пермской губернии» писал, что в Городище «находится удобное плодбище для постройки судовъ и баржъ; жители деревни знакомы съ судостроеніемъ» (4) Старожилы отметили, что автор Указателя ошибся: плотбище находилось не в Городище, а в Питере. Так что среди питерцев были и опытные судостроители. Вполне возможно, что они служили и на первых пароходах, построенных в Пожве. Вот что пишет об этом П.М. Казанцев все в той же книге «Пожвинский завод. Историческая хроника. 1754- 2004»: «Палубные команды комплектовались из крепостных, проживавших в подписанных к заводу прибрежных камских селениях и имевших опыт хождениях на речных судах».

Зимой из Пожвы в Городище ездили по льду Камы. Была проложена санная дорога. Сохранились вот такие интересные воспоминания Людмилы Владимировны Субботиной (Мироновой): «В годы войны в Пожве делали артиллерийские снаряды. Их доставляли в Березники на железную дорогу на аэросанях. А аэросанями управляли пилоты, это были в основном молоденькие девушки. Когда аэросани мчались по льду Камы, стоял невообразимый рев моторов, и поднималась метель. Пилоты ездили в рейс группами по 6 -7 человек. Однажды одна из машин сломалась, и девушкам пилотам пришлось заночевать в деревне Питер. Остановились у моей бабушки Феклы Борисовны и ее сестры Пелагеи Борисовны. К утру поломку устранили, моторы разогрели и помчались по Каме дальше, оставляя за собой клубы снежной пыли. Когда они скрылись за горизонтом и рев моторов стих, то обнаружилось, что с бань, стоявших на берегу, снесло крыши. Отремонтировали быстро: деревня была дружная, работали сообща, собирая «помочь».

На этом мы с вами прощаемся с деревней Питер и отправляемся дальше. Наш путь лежит в так называемое Среднее Городище. Так называлась самая древняя часть деревни. Когда-то здесь была всего одна улица. Она тянулась почти на полтора километра по берегу Камы.

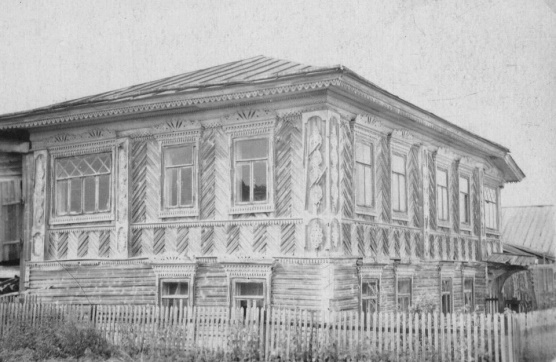

Это то самое Городище, которое в ревизских сказках называется «деревней Городищенской». Еще несколько лет назад здесь стояли самые красивые здания, которые формировали облик деревни. Прежде всего, это здание лесозаготовительной конторы, которое после революции приспособили под школу. Сохранилась только его фотография:

11. Объект «Фото здания лесозаготовительной конторы, ставшее начальной школой».

12. Объект «Фото здания колхозного правления»

Это здание до революции принадлежало богачу Прохору Субботину и его сыну Максиму Прохоровичу». Оно было двухэтажным. На 2 этаже располагались колхозные ясли. В одной из комнат на первом этаже была изба-читальня:

13. Сакральный центр д. Городище: часовня, церковно-приходская школа и памятник Егору Корякину.

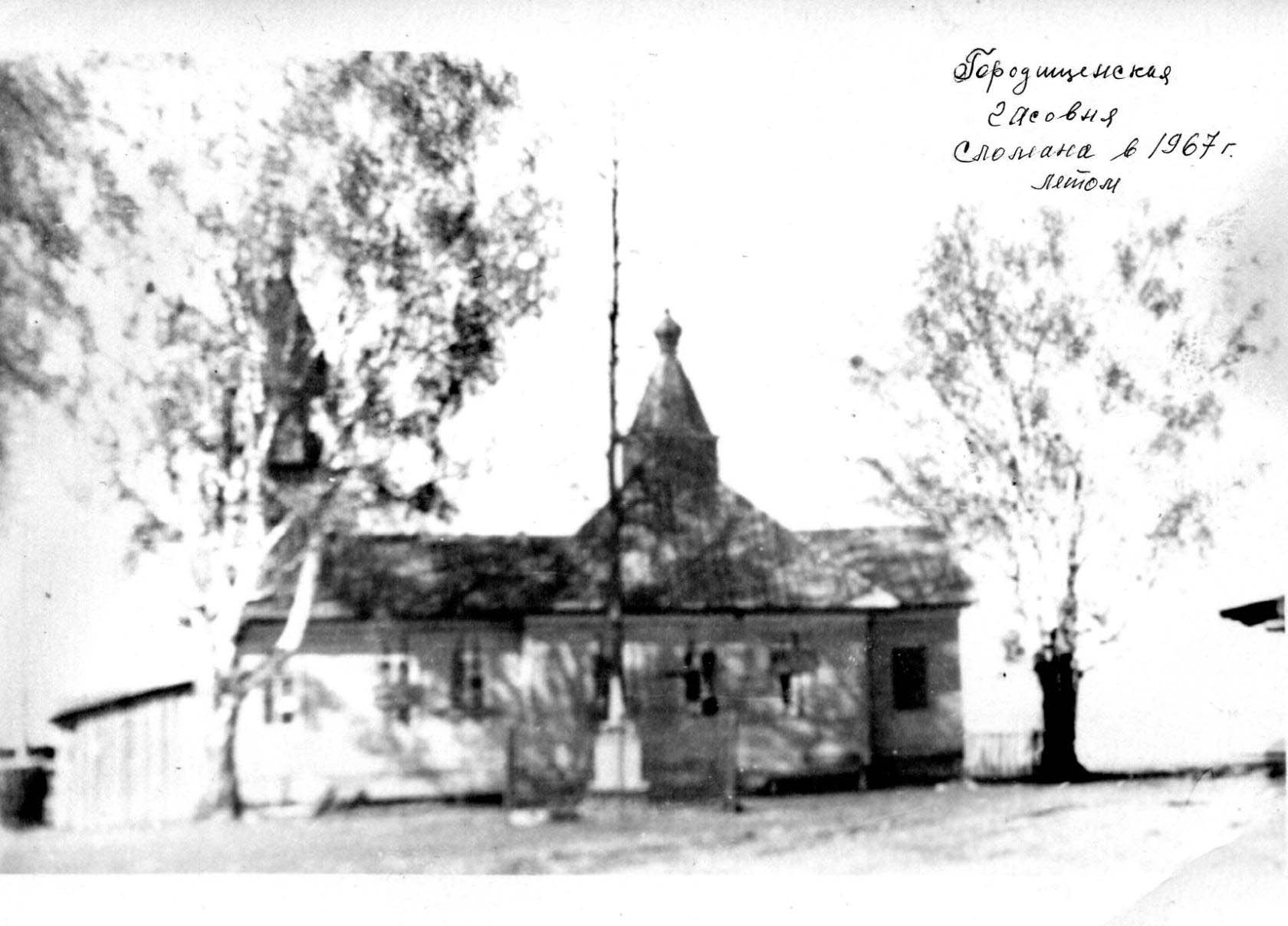

Мы с вами подходим к памятнику Егору Корякину. Когда-то здесь стояли самые главные здания в Городище: часовня и церковно-приходская школа при ней. Памятник появился только в 1923 году и был сначала скромным – деревянным. Оба здания не сохранились. Фотография часовни сохранилась в семейном альбоме потомков Николая Петровича Сидорова:

Возможно, рядом с часовней располагалось прицерковное кладбище, где хоронили церковнослужителей. Когда берег стал осыпаться, то многие видели человеческие кости. Служба в часовне свершалась раз в неделю, а также по большим церковным праздникам вплоть до революции. Священник приезжал из Пожвы. Раньше если в населенном пункте была церковь, то он именовался селом, а если только часовня, то деревней. Из надписи в правом верхнем углу мы узнаем, что здание часовни было разобрано в 1967 году. В последние годы она была превращена в колхозный склад. «Очень красивая часовня была, хоть и небольшая. Как будто душа всей деревни в ней жила», - отзывались о ней старожилы.

В ГКБУ «Государственный архив Пермского края» хранятся клировые ведомости (Фонд ГАПО. Фонд 540, опись 1, дело 31 и 41). Клировая ведомость – это документ о службе лиц духовного сословия. Клировые ведомости состоят из трех частей. В первую часть вносились сведения о здании церкви, о церковном имуществе, о доходах, о наличии школы и богадельни. Так вот в одной из клировых ведоместей есть подробное описание Пожвинской церкви и приписанных к ней часовен. На листе 3 читаем: «Приписанных к сей церкви... часовен 8: три в самом заводе Пожве, одна на кладбище и по одной в деревнях: Городище, Усть-Пожве, Емельянихе и Большом логу (лист 3). А на обороте этого листа написано: «Имеющиеся в приходе школы: «Высшее начальное со 110 учащимися, открытое въ 1916 году, мужское начальное съ 230 учащимися, женское начальное с 130 учащимися и смешанное начальное съ 70 учащимися в дер. Городище, преобразованное въ 1917 г изъ церковно-приходской школы».

Из клировых ведомостей, которые хранятся в краевом архиве, мы узнаем, что эта часовня была приписана к Пожвинской церкви и что в 1916 году при ней была церковно-приходская школа с 70 учащимися. Очевидно, здание школы было не маленьким, раз здесь училось 70 человек!!! После революции здание школы превратили в Народный дом, а позднее в сельский клуб. Из той же клировой ведомости мы узнаем, что городищенских и питерских ребятишек обучал «Старший священникъ Благочинный Александръ Николаевъ Преображенский». В 1917 году ему было 56 лет. Фотография этого священнослужителя есть в книге «Собор святых в земле Пермской просиявших», изданной Пермской Епархией Русской православной церкви (составитель монахиня Сергия (Королева.) Автор книги - монахиня Сергия - сообщает, что Александр Николаевич Преображенский (Поносов) родился в 1861 году в семье священника Николая Фотевича Поносова – клирика Преображенской церкви города Соликамска. А заведующим Городищенской школы он был назначен еще в 1898 году. «За свою педагогическую деятельность неоднократно отмечался епархиальным начальством. В 1917 году был возведен в сан протоиерея. Александр Николаевич Преображенский был расстрелян большевиками в сентябре 1918 года в селе Усолье Соликамского уезда Пермской губернии. По рассказам очевидцев, священник умирал, горячо молясь и держа в руке крест (Пермские епархиальные ведомости. 1919 г.)

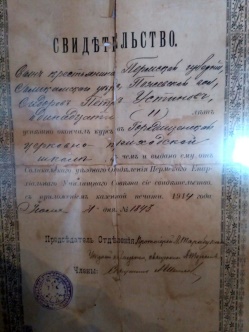

Кое-кто из старожилов до сих пор хранят в своих семейных архивах Свидетельства об окончании Церковно-приходской школы их дедами и прадедами. Этим документам более 100 лет!

Фото Свидетельство об окончании Городищенской церковно-приходской школы, выданное Сидорову Петру Устиновичу.