Кафедра Автомобильных дорог, мостов и тоннелей

Министерство образования и науки

Российской Федерации

Санкт – Петербургский государственный архитектурно-строительный

Университет

Факультет безотрывных форм обучения

__________________________________________________________________

Кафедра Автомобильных дорог, мостов и тоннелей

Курсовой проект

по дисциплине:

Изыскание и проектирование водопропускных труб

| Выполнил ст. гр. АДМЗуст - 3 Войтих А.Н. Проверил преподаватель ___________________________ |

Санкт-Петербург

2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 3

2. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ.. 5

2.1. Расчет максимального стока весеннего половодья. 5

2.2. Расчет максимального стока дождевого паводка. 8

3. РАСЧЕТЫ РАЗМЕРОВ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ.. 15

3.1. Расчет размеров трубы. 15

3.2. Расчет длины трубы. 15

4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ.. 17

4.1. Расчет нормальной глубины русла. 17

4.2. Расчет критической глубины в трубе. 18

4.3. Расчет напора перед трубой. 18

4.4. Расчет глубины в сжатом сечении. 18

4.5. Расчет критического уклона трубы. 19

4.6. Расчет нормальной глубины в трубе. 20

4.7. Расчет характера протекания в трубе и параметров потока. 20

4.8. Расчет расстояния до сечения полного растекания. 22

5. СХЕМА ПОТОКА.. 25

ЛИТЕРАТУРА.. 26

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Трасса дороги второй категории пересекает постоянный водоток с площадью водосбора F = 39 км2. Для пропуска воды в безнапорном режиме в насыпи дороги высотой Ннас = 4 м устраивается железобетонная труба прямоугольного сечения с уклоном iтр = 0,0008. Вход в трубу коридорного типа. Ширина насыпи по верху – 15 м, заложения откосов mнас = 1,5. Отводящее русло имеет уклон i02 = 0,0008, ширину по дну b02 = 3 м, заложение откосов m02 = 1,5, коэффициент шероховатости n02 = 0,026.

Данные гидрометрических наблюдений по водотоку отсутствуют. Для гидрологических расчетов принять:

· коэффициент вариации Cv = 0,29;

· коэффициент асимметрии Cs = 2Cv;

· среднемноголетний слой стока половодья h0 = 41 мм;

· водоток находится в лесной зоне с рельефом второй категории;

· степень залесенности бассейна водосбора Fл = 5 %;

· степень заболоченности Fб = 12 %;

· средневзвешенная озерность Fо = 10 %;

· почвы водосбора глеево-подзолистые суглинистые;

· средний уклон водосбора iв = 43 ‰;

· склоны без кочек с обычным травяным покровом;

· длина безрусловых склонов L = 4 км;

· средневзвешенный уклон русла реки выше створа дороги iр = 0,8 ‰;

· русло чистое;

· река равнинная;

· максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения Р = 1 % составляет Н1% = 86 мм;

· район для параметра λр – 3;

· район типовых кривых редукции осадков – 7;

· расстояние до наиболее удаленной точки водосбора Lв = 5 км.

Необходимо:

1. Определить для заданной категории дороги расходы весеннего половодья и дождевого паводка требуемой обеспеченности и установить расчетный расход для назначения размеров водопропускного отверстия.

2. Подобрать размеры трубы или нескольких труб. Определить бытовую глубину отводящего русла и вычислить напор перед трубой.

3. Определить характерные параметры потока в трубе и отводящем русле.

4. Построить в масштабе схему продольного разреза и плана водопропускного сооружения, отражающую форму свободной поверхности потока в трубе и за трубой с указанием установленных размеров трубы и элементов потока.

2. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

2.1. Расчет максимального стока весеннего половодья.

Изображаем на рис. 1 вид сверху на заданное сооружение.

|

Рис. 1. Вид сверху на заданное сооружение.

Справа от насыпи расположен водосбор, под насыпью расположены трубы, слева от насыпи – отводной канал. Движение воды через трубы – справа налево.

Для автомобильных дорог второй категории вероятность превышения расходов стока реки, согласно СНиП 2.01.14-83, составляет:

Р = 2 %.

При отсутствии данных гидрометрических наблюдений максимальный расход весеннего половодья при площадях водосбора до 20 000 км2 определяется по формуле:

где К0 = 0,008 – коэффициент дружности половодья, принятый по справочной таблице;

hp = Кр·h0 = 1,80·41 = 74 мм – расчетный слой суммарного весеннего стока с ежегодной вероятностью превышения Р = 1 %, принятой по справочной таблице для автомобильных дорог заданной второй категории;

Кр = 1,80 - ордината кривой трехпараметрического гамма-распределения, определенная интерполяцией по справочной таблице в зависимости от Cv = 0,29 и Р = 1 %;

μ = 1,0 – коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока и максимальных расходов воды; определен по справочной таблице;

0,22 - коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер;

0,22 - коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер;

С = 0,35 - коэффициент, зависящий от среднемноголетнего слоя стока весеннего половодья; принят по справочной таблице;

0,67 - коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в залесённых бассейнах;

0,67 - коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в залесённых бассейнах;

α1 = 1,0 - коэффициент, зависящий от природной зоны и расположения леса на водосборе; принят по методическим указаниям;

n2 = 0,22 - коэффициент, зависящий от грунтов под лесом; принят по методическим указаниям;

δ2 = 1 – β · lg (0,1·Fб + 1) = 1 – 0,8·lg (0,1·12 + 1) = 0,73 - коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды заболоченных бассейнов;

β = 0,8 - коэффициент, учитывающий тип болот и преобладающий состав грунтов вокруг болот; принят по методическим указаниям;

F1 = 1 км2 - дополнительная площадь водосбора, учитывающая снижение редукции; принята по методическим указаниям;

n1 = 0,17 – показатель степени функции; принят по методическим указаниям.

Подставляем и вычисляем:

1,34 м3/с.

1,34 м3/с.

2.2. Расчет максимального стока дождевого паводка.

Предварительно определяем сборный коэффициент стока по формуле из СНиП 2.01.14-83 «Определение расчетных гидрологических характеристик»:

4,69,

4,69,

где φ0 = 0,28 и n3 = 0,65 – коэффициенты, принятые по СНиП 2.01.14-83 в зависимости от заданных почв водосбора.

| Природная зона | Тип почв | Параметры φ0 и n2 в зависимости от типа почв | |||||

| глинистый и тяжелосуглинистый | среднесуглинистый и суглинистый | супесчаный, песчаный, меловой | |||||

| φ0 | n2 | φ0 | n2 | φ0 | n2 | ||

| Лесотундра, лесная | Глеево-подзолистые на плотных породах, глеево-болотные оглеенные | 0,42 | 0,50 | 0,28 | 0,65 | 0,23 | 0,80 |

| Тундрово-глеевые, глеево-болотные, подзолистые, серые лесные | 0,56 | 0,50 | 0,38 | 0,65 | 0,30 | 0,80 | |

| Лесостепная | Подзолистые, серые лесные, черноземы мощные, на плотных породах, светло- и темно-серые оподзоленные | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,70 | 0,27 | 0,90 |

| Черноземы выщелоченные, типичные, обыкновенные, южные, темно-каштановые | 0,59 | 0,70 | 0,22 | 0,85 | 0,14 | 1,00 | |

| Степная и засушливая | Черноземы выщелоченные типичные южные | 0,18 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,05 | 1,00 |

| Каштановые, сероземы малокарбонатные, карбонатные | 0,29 | 0,90 | 0,14 | 0,90 | 0,12 | 1,00 | |

| Такыровидные почвы | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | - | - | |

Определяем гидроморфометрическую характеристику русла заданной реки по формуле из СНиП 2.01.14-83:

44,

44,

где гидравлический параметр русла χр = 11 м/мин и параметр х = 1/3 принимаем по справочной таблице из СНиП 2.01.14-83.

| Характеристика русла и поймы | Параметр х | Гидравлический параметр русла χр, м/мин |

| Чистые русла постоянных равнинных рек; русла периодически пересыхающих водотоков (сухих логов) | 1/3 | 11 |

| Извилистые, частично заросшие русла больших и средних рек; периодически пересыхающие водотоки, несущие во время паводка большое количество наносов | 1/3 | 9 |

| Сильно засоренные и извилистые русла периодически пересыхающих водотоков | 1/3 | 7 |

| Реки и временные водотоки со средними уклонами 35 ‰ | 1/7 | 10 |

Определяем гидроморфометрическую характеристику склонов водосбора по формуле из СНиП 2.01.14-83:

4,92,

4,92,

где nск = 0,25 – коэффициент, принятый по СНиП 2.01.14-83.

| Характеристика поверхности склонов | Коэффициент nск для склонов, на которых травяной покров | ||

| редкий или отсутствует | обычный | густой | |

| Укатанная спланированная грунтовая поверхность, такыровидные равнины | 0,40 | 0,30 | 0,25 |

| Поверхность без кочек, а также поверхность в населенных пунктах с застройкой менее 20 % | 0,30 | 0,25 | 0,20 |

| Поверхность кочковатая, таежные завалы, а также поверхность в населенных пунктах с застройкой более 20 % | 0,20 | 0,15 | 0,10 |

По справочной таблице из СНиП 2.01.14-83 интерполяцией определяем продолжительность склонового добегания:

τcк = 38 мин.

| Гидроморфометрическая характеристика склонов водосбора Фск

|

| ||||||

| Номера районов типовых кривых редукции осадков | |||||||

| 7, 8, 10, 29 | 5, 5а, 5в, 5г, 6, 6а, 14, 26, 33 | 3, 4, 9, 17, 27, 32 | 2, 12, 16, 24, 28, 30 | 1, 11, 18, 22, 31 | 13, 19, 23, 25, 34 | 5б, 15, 20, 21 | |

| 0,5 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 5,0 |

| 1,0 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 6,7 | 9,0 | 12 |

| 1,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 11 | 15 | 20 |

| 2,0 | 11,0 | 11,0 | 12 | 14 | 17 | 22 | 28 |

| 2,5 | 15,0 | 15,0 | 17 | 18 | 23 | 29 | 40 |

| 3,0 | 19,0 | 20,0 | 22 | 24 | 30 | 37 | 50 |

| 4,0 | 28,0 | 30,0 | 34 | 37 | 45 | 55 | 70 |

| 5,0 | 39,0 | 43,0 | 47 | 52 | 62 | 75 | 97 |

| 6,0 | 53,0 | 58,0 | 62 | 70 | 82 | 95 | 120 |

| 7,0 | 67,0 | 76,0 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |

| 8,0 | 85,0 | 93,0 | 100 | 110 | 130 | 140 | 180 |

| 9,0 | 105 | 115 | 120 | 130 | 140 | 170 | (200) |

| 10,0 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | (200) |

| 12,0 | 180 | 190 | 200 | (200) | (200) | (200) | (200) |

По справочной таблице из СНиП 2.01.14-83 интерполяцией определяем максимальный модуль дождевого стока:

q1% = 0,070

| Районы кривых редукции осадков | τск, мин | Максимальный модуль стока при Фр, равных | ||||||||||||||||

| 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||

| 7, 8, 10, 29 | 10 | 0,53 | 0,51 | 0,41 | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,093 | 0,072 | 0,059 | 0,050 | 0,041 | 0,036 | 0,031 | 0,019 | 0,013 | 0,010 | 0,0083 |

| 30 | 0,35 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,14 | 0,10 | 0,080 | 0,064 | 0,053 | 0,045 | 0,038 | 0,034 | 0,030 | 0,018 | 0,013 | 0,010 | 0,0083 | |

| 60 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,082 | 0,066 | 0,054 | 0,047 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,018 | 0,013 | 0,010 | 0,0083 | |

| 100 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,084 | 0,070 | 0,058 | 0,048 | 0,041 | 0,036 | 0,032 | 0,028 | 0,026 | 0,017 | 0,012 | 0,0097 | 0,0081 | |

| 150 | 0,088 | 0,086 | 0,080 | 0,075 | 0,065 | 0,055 | 0,047 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,026 | 0,023 | 0,016 | 0,012 | 0,0094 | 0,0079 | |

| 200 | 0,070 | 0,068 | 0,065 | 0,060 | 0,055 | 0,050 | 0,039 | 0,034 | 0,031 | 0,028 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,015 | 0,011 | 0,0091 | 0,0076 | |

| 5, 6, 14, 26, 33, 5 | 10 | 0,52 | 0,47 | 0,37 | 0,28 | 0,16 | 0,11 | 0,084 | 0,066 | 0,054 | 0,045 | 0,038 | 0,034 | 0,030 | 0,019 | 0,013 | 0,010 | 0,0084 |

| 30 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,13 | 0,094 | 0,073 | 0,059 | 0,049 | 0,042 | 0,037 | 0,032 | 0,029 | 0,018 | 0,013 | 0,010 | 0,0083 | |

| 60 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,096 | 0,077 | 0,062 | 0,052 | 0,044 | 0,038 | 0,033 | 0,030 | 0,027 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,0083 | |

| 100 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,090 | 0,074 | 0,060 | 0,051 | 0,045 | 0,039 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,025 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,0082 | |

| 150 | 0,082 | 0,080 | 0,075 | 0,070 | 0,060 | 0,050 | 0,045 | 0,038 | 0,034 | 0,030 | 0,028 | 0,025 | 0,023 | 0,016 | 0,012 | 0,0096 | 0,0080 | |

| 200 | 0,066 | 0,065 | 0,060 | 0,055 | 0,050 | 0,042 | 0,037 | 0,032 | 0,029 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,015 | 0,011 | 0,0091 | 0,0077 | |

| 3, 4, 9, 17, 27, 32 | 10 | 0,45 | 0,42 | 0,32 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,076 | 0,060 | 0,050 | 0,043 | 0,037 | 0,033 | 0,030 | 0,018 | 0,014 | 0,011 | 0,0085 |

| 30 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,085 | 0,067 | 0,054 | 0,046 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,018 | 0,013 | 0,010 | 0,0084 | |

| 60 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,088 | 0,070 | 0,058 | 0,049 | 0,042 | 0,036 | 0,032 | 0,029 | 0,026 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,0082 | |

| 100 | 0,11 | 0,10 | 0,095 | 0,085 | 0,068 | 0,058 | 0,050 | 0,047 | 0,038 | 0,033 | 0,030 | 0,027 | 0,024 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,0082 | |

| 150 | 0,075 | 0,074 | 0,070 | 0,065 | 0,055 | 0,045 | 0,043 | 0,038 | 0,034 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,016 | 0,012 | 0,0098 | 0,0080 | |

| 200 | 0,062 | 0,060 | 0,055 | 0,053 | 0,048 | 0,042 | 0,036 | 0,032 | 0,029 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,015 | 0,012 | 0,0094 | 0,0078 | |

| 1, 11, 18, 22, 31 | 10 | 0,32 | 0,29 | 0,22 | 0,16 | 0,10 | 0,072 | 0,057 | 0,046 | 0,040 | 0,034 | 0,031 | 0,028 | 0,025 | 0,018 | 0,013 | 0,010 | 0,0086 |

| 30 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,083 | 0,064 | 0,052 | 0,044 | 0,038 | 0,034 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,0086 | |

| 60 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,085 | 0,066 | 0,055 | 0,046 | 0,039 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,016 | 0,013 | 0,010 | 0,0085 | |

| 100 | 0,075 | 0,074 | 0,070 | 0,065 | 0,053 | 0,045 | 0,040 | 0,035 | 0,032 | 0,029 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | 0,016 | 0,012 | 0,010 | 0,0083 | |

| 150 | 0,060 | 0,059 | 0,056 | 0,053 | 0,046 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | 0,021 | 0,015 | 0,012 | 0,0096 | 0,0081 | |

| 200 | 0,050 | 0,048 | 0,046 | 0,043 | 0,038 | 0,034 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,024 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,014 | 0,012 | 0,0095 | 0,0079 | |

| 2, 12, 16, 24, 28, 30 | 10 | 0,42 | 0,38 | 0,30 | 0,22 | 0,13 | 0,090 | 0,068 | 0,055 | 0,046 | 0,038 | 0,034 | 0,030 | 0,027 | 0,018 | 0,013 | 0,010 | 0,0084 |

| 30 | 0,23 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,076 | 0,061 | 0,050 | 0,042 | 0,036 | 0,032 | 0,029 | 0,026 | 0,018 | 0,013 | 0,010 | 0,0082 | |

| 60 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,079 | 0,064 | 0,052 | 0,044 | 0,038 | 0,033 | 0,030 | 0,027 | 0,024 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,0081 | |

| 100 | 0,093 | 0,090 | 0,082 | 0,076 | 0,062 | 0,052 | 0,045 | 0,039 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,025 | 0,023 | 0,016 | 0,013 | 0,010 | 0,0081 | |

| 150 | 0,069 | 0,068 | 0,064 | 0,059 | 0,052 | 0,045 | 0,039 | 0,034 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,016 | 0,012 | 0,0098 | 0,0079 | |

| 200 | 0,056 | 0,055 | 0,052 | 0,050 | 0,044 | 0,038 | 0,034 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,015 | 0,012 | 0,0096 | 0,0078 | |

| 13, 19, 23, 25, 34 | 10 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,076 | 0,058 | 0,047 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,0089 |

| 30 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,087 | 0,065 | 0,052 | 0,043 | 0,038 | 0,034 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,016 | 0,013 | 0,010 | 0,0089 | |

| 60 | 0,087 | 0,085 | 0,075 | 0,070 | 0,055 | 0,046 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | 0,016 | 0,013 | 0,010 | 0,0088 | |

| 100 | 0,065 | 0,064 | 0,059 | 0,055 | 0,045 | 0,040 | 0,035 | 0,032 | 0,029 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,016 | 0,012 | 0,010 | 0,0086 | |

| 150 | 0,051 | 0,050 | 0,048 | 0,045 | 0,040 | 0,036 | 0,032 | 0,029 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,015 | 0,012 | 0,010 | 0,0084 | |

| 200 | 0,045 | 0,044 | 0,042 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,014 | 0,012 | 0,0097 | 0,0082 | |

| 15, 20, 21 | 10 | 0,13 | 0,12 | 0,085 | 0,066 | 0,047 | 0,038 | 0,032 | 0,029 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,015 | 0,012 | 0,010 | 0,0089 |

| 30 | 0,075 | 0,072 | 0,062 | 0,053 | 0,041 | 0,035 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,015 | 0,012 | 0,010 | 0,0089 | |

| 60 | 0,055 | 0,053 | 0,048 | 0,044 | 0,037 | 0,032 | 0,028 | 0,025 | 0,024 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,018 | 0,014 | 0,012 | 0,010 | 0,0088 | |

| 100 | 0,043 | 0,042 | 0,040 | 0,037 | 0,031 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,014 | 0,012 | 0,010 | 0,0086 | |

| 150 | 0,036 | 0,035 | 0,033 | 0,032 | 0,029 | 0,027 | 0,024 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,014 | 0,012 | 0,0097 | 0,0084 | |

| 200 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,014 | 0,011 | 0,0095 | 0,0082 | |

При отсутствии данных гидрометрических наблюдений максимальный расход дождевого паводка определяем по формуле:

244,94 м3/с,

244,94 м3/с,

где δ = 0,22 - коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер; заимствован из главы 2;

λр = 1 – переходной коэффициент.

Так как максимальный расход дождевого паводка гораздо больше расхода весеннего половодья, для дальнейших расчетов принимаем расход дождевого паводка:

Q = 244,94 м3/с.

3. РАСЧЕТЫ РАЗМЕРОВ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ

3.1. Расчет размеров трубы.

Назначаем высоту трубы в свету по формуле:

где hк = 0,3 м - конструктивная ширина стенок трубы, принятая по методическим указаниям;

hз = 0,5 м – высота засыпки над трубой, принятая по методическим указаниям.

Учитывая, что шаг типовых размеров труб по высоте равен 0,5 м, принимаем высоту hтр = 3,5 м и ширину трубы bтр = 4,5 м. Согласно справочным таблицам, одна такая труба может пропустить максимальный расход 24 м3/с. Так как расчетный расход составляет Q = 244,94 м3/с, принимаем 11 таких труб и дальнейшие расчеты ведем для одной трубы с расходом:

3.2. Расчет длины трубы.

Для расчета длины труб изображаем на рис. 2 поперечное сечение насыпи заданной автомобильной дороги. На рисунке обозначено:

· 15 м – заданная ширина насыпи по верху;

· 4 м – заданная высота насыпи.

· 4·1,5 = 6 м – заложения откосов;

Необходимую длину трубы определяем по формуле:

Lтр = 6 + 15 + 6 - 2·mнас·(hтр + hк) =

= 6 + 15 + 6 - 2·1,5·(3,5 + 0,3) = 15,6 м.

|

Рис. 2. Поперечное сечение насыпи.

4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

4.1. Расчет нормальной глубины русла.

Изображаем на рис. 3 поперечное сечение отводящего русла:

|

Рис. 3. Поперечное сечение отводящего русла.

В условии заданы ширина по дну b02 = 3 м и заложение откосов m02 = 1,5. Ранее определен расход воды через одну трубу Q = 22,27 м3/с. Требуется определить глубину воды в русле h02.

Выражаем площадь живого сечения русла формулой:

Выражаем смоченный периметр формулой:

Выражаем гидравлический радиус формулой:

Определяем показатель степени по формуле:

Выражаем коэффициент Шези формулой:

С помощью Microsoft Excel пробуем несколько значений h02, подставляем их в полученные формулы, чтобы в итоге выполнялось равенство:

Указанному равенству удовлетворяет значение h02 = 2,45 м.

4.2. Расчет критической глубины в трубе.

Критическую глубину в трубе определяем по формуле:

где коэффициент α = 1 принят по методическим указаниям.

4.3. Расчет напора перед трубой.

Условие незатопления трубы имеет вид:

h02 = 2,45 м > 1,25·hк = 1,25·1,36 = 1,70 м.

Следовательно, труба незатоплена.

Полный напор перед трубой определяем по формуле:

где m = 0,34 – коэффициент расхода, принятый по методическим указаниям.

Геометрический напор перед трубой определяем по формуле:

где v01 = 1 м/с – скорость в подводящем русле, принятая по методическим указаниям.

4.4. Расчет глубины в сжатом сечении.

Вычисляем значение вспомогательной функции:

где φ = 0,95 – коэффициент скорости, принятый по методическим указаниям.

С помощью справочной таблицы определяем аргументы вычисленной функции:

τс = 0,52

τ''с = 0,63.

Определяем глубину в сжатом сечении и сопряженную с ней глубину по формулам:

hc = τс·H0 = 0,52·2,21 = 1,15 м;

h''c = τ''с·H0 = 0,63·2,21 = 1,39 м.

4.5. Расчет критического уклона трубы.

Определяем живое сечение трубы по формуле:

ωк = hк·bтр = 1,36·4,5 = 6,12 м2.

Определяем смоченный периметр трубы по формуле:

χк = bтр + 2·hк = 4,5 + 2·1,36 = 7,22 м.

Определяем гидравлический радиус трубы по формуле:

Определяем коэффициент Шези по формуле:

Используя полученные результаты, определяем критический уклон в трубе по формуле:

4.6. Расчет нормальной глубины в трубе.

Имеем ширину трубы bтр = 4,5 м и ее уклон iтр = 0,0008. Ранее определен расход воды через одну трубу Q = 22,27 м3/с. Требуется определить нормальную глубину воды в трубе h.

Выражаем площадь живого сечения русла формулой:

Выражаем смоченный периметр формулой:

Выражаем гидравлический радиус формулой:

Определяем показатель степени по формуле:

где n = 0,014 – коэффициент шероховатости стенок трубы, принятый по методическим указаниям.

Выражаем коэффициент Шези формулой:

С помощью Microsoft Excel пробуем несколько значений h02, подставляем их в полученные формулы, чтобы в итоге выполнялось равенство:

Указанному равенству удовлетворяет значение h = 2,27 м.

4.7. Расчет характера протекания в трубе и параметров потока.

Так как iк = 0,0032 > iтр = 0,0008, то линия критической глубины будет расположена ниже нормальной глубины.

После сжатого сечения образуется гидравлический прыжок с глубиной в конце прыжка h''с = 1,39 м, от которого начнется неравномерное плавно изменяющееся движение с формой кривой свободной поверхности потока в виде кривой спада типа b1.

Заканчивается кривая спада на глубине hк = 1,36 м.

Глубину потока на выходе из трубы определяем из графика, представленного на рис. 4. Для этого определяем параметр:

Рис. 4. График для определения глубины потока на выходе из трубы.

По графику определяем:

Следовательно:

hвых = 0,32·hтр = 0,32·3,5 = 1,12 м.

Длина выходного участка с резко изменяющимся давлением.

Lвых.уч. = 2,5·H0 = 2,5·2,21 = 5,26 м.

Определяем длину резко изменяющегося движения в пределах трубы на входе по формуле:

Определяем длину прыжка формуле:

Lпр = 2,5·(1,9·h''c – hc) = 2,5·(1,9·1,39 – 1,15) = 3,73 м.

Определяем длину выходного участка по формуле:

Lвых = (1,1 – 21·iтр)·hк = (1,1 – 21·0,0008)·1,36 = 1,47 м.

Определяем кривую спада по формуле:

Lсп = Lтр - (Lвх + Lпр + Lвых) = 15,60 - (3,53 + 3,73 + 1,47) = 6,87 м.

Определяем скорость потока на выходе по формуле:

4.8. Расчет расстояния до сечения полного растекания.

Определяем расстояния до сечения полного растекания по методике Лилицкого:

где коэффициент

критерий Фруда.

критерий Фруда.

Определяем удельный расход по формуле:

где qвых = vвых·hвых = 4,42·1,12 = 4,95 м2/с – расход на выходе;

коэффициент

коэффициент

Глубину в сечении полного растекания hp определяем методом подбора из уравнения Черномского. Для этого выражаем удельные энергии сечений формулами:

Выражаем гидравлический уклон формулами:

С помощью Microsoft Excel подбираем значение hp, чтобы выполнялось равенство:

Указанному равенству удовлетворяет значение hр = 2,07 м.

Определяем расходную характеристику для модельного канала по формуле:

По рис. 5 при m = 1,5 определяем значение βк = 0,77.

Рис. 5. График зависимости βк = f (qмод).

Определяем нормальную глубину канала по формуле:

hк02 = βк·bтр = 0,77·4,5 = 3,47 м.

Определяем глубину, сопряжённую с глубиной растекания, по формуле:

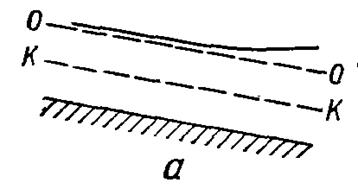

Из соотношения h”р = 7,04 м > hк02 = 3,47 м > hк = 1,36 м следует, что здесь имеет место кривая подпора типа Iа, изображенная на рис. 6.

Рис. 6. Форма кривой свободной поверхности.

5. СХЕМА ПОТОКА

Рис. 7. Схема потока.

ЛИТЕРАТУРА

1. Орлов В.Г., Сикан А.В. Основы инженерной гидрологии. СПб.: РГГМУ, 2003.

2. Примеры расчетов по гидравлике / Под редакцией А.Д. Альтшуля. М.: Стройиздат, 1977.

3. Cавкин А.А., Федоров С.В. Гидрология. СПб.: СПбГАСУ, 2010.

4. СНиП 2.01.14-83 «Определение расчетных гидрологических характеристик».