ЗАДАНИЕ 2. Годовой график колебаний уровня воды

Высота поверхности воды в водном объекте над условной горизонтальной плоскостью сравнения (неизменной по высоте) называется уровнем воды.

Уровни воды в реках и других водных объектах постоянно изменяются. Эти колебания могут происходить под влиянием различных факторов: типа питания, деформаций русла, хозяйственной деятельности и т.д.

Наблюдения за уровнями воды ведутся ежедневно на гидрологических постах, оборудованных соответствующими устройствами и приборами. Среднесуточные уровни воды сводятся в таблицу «Ежедневные уровни воды (ЕУВ)» Государственного водного кадастра.

Годовой график колебаний уровня воды характеризует режим уровней воды водного объекта в месте расположения гидрологического поста. График строится по данным таблицы «Ежедневные уровни воды» Государственного водного кадастра. Гидрологический пост задаётся преподавателем. (Приложение 4)

Порядок выполнения задания

1. На листе миллиметровой бумаги формата А3 строятся оси графика. На горизонтальной оси откладывается календарное время в масштабе в 1мм -1 сут. Ось времени разбивается на месяцы, в каждом месяце отмечаются декады, т.е. 10 и 20 числа месяца. На вертикальной оси откладываются значения уровней воды над нулём поста в см. Вертикальный масштаб выбирается с таким расчётом, чтобы высота графика находилась в пределах 12-25 см. При этом допускаются только стандартные масштабы: в 1 см – 10;20; 25; 50; 100; 200 см уровня воды. Вертикальную ось следует оцифровать, начиная с целой сотни сантиметров, в которой находится минимальный годовой уровень, или с нуля, если минимальный уровень менее 100 см.

Левая вертикальная и горизонтальная оси графика должны располагаться на утолщённых сантиметровых линиях миллиметровой бумаги.

2. По данным таблицы «Ежедневные уровни воды» строится линия годового хода уровня воды. Значения уровней откладываются на каждый день.

3. В верхней части графика горизонтальными линиями изображаются фазы ледовых явлений: ледостава (линией толщиной 4 мм), весеннего ледохода, периода осеннего ледообразования и ледохода (заливается нижняя по толщине половина линии (Рисунок 2.1).

Для этого, пользуясь условными обозначениями ледовых явлений в таблице уровней воды, определяются следующие четыре даты:

а) дата начала весеннего ледохода (принимается дата первой подвижки льда или первого дня весеннего ледохода, если подвижки не было);

б) дата последнего дня весеннего ледохода (следующий день свободной ото льда реки считается началом физической навигации);

в) дата первого дня появления ледовых явлений осенью (предыдущий день считается последним днём физической навигации);

г) дата первого дня окончательного установления ледостава.

4. Флажками отмечаются начало и конец фактической навигации.

На том же листе миллиметровой бумаги приводится таблица, в которую заносятся даты начала и конца физической и фактической навигации, их продолжительность в сутках. (Таблица 2.1)

Таблица 2.1 - Продолжительность навигации (пример оформления)

| Дата | Навигация | |

| физическая | фактическая | |

| Начало | ||

| Конец | ||

| Продолжительность, сут. | ||

5. График дополняется таблицей характерных уровней воды над нулём поста в см, их высот (отметок) в Балтийской или условной системе высот в метрах и дат их стояния. (Таблица 2.2)

Если уровень держался несколько дней подряд, то следует указать так: 12-23.09, а в случае нескольких раздельных дат стояния уровня указать: 1.08; 27.09.

Отметка уровня воды определяется как:

Z = Z 0 + H , м

где Z 0 - высота (отметка) нуля поста (графика), м, из таблицы уровней воды;

Н – высота уровня воды над нулём поста, м.

Значения характерных уровней и их дат снимают с построенного графика.

Таблица 2.2 – Характерные уровни воды (пример оформления)

р. ____________, г/п ___________, высота нуля поста _________ м, БС (усл.)

| Уровень | Высота над нулем поста, см | Высота (отметка), м БС (усл.) | Дата |

| Низший зимний | |||

| Высший летне-осеннего половодья | |||

| Начала весеннего ледохода (подвижки) | |||

| Низший периода открытого русла | |||

| Высший заторный | |||

| Конца весеннего ледохода | |||

| Начала осеннего ледообразования | |||

| Высший периода осеннего ледообразования | |||

| Начала зимнего ледостава | |||

| Средний годовой | |||

| Средний навигационный | |||

| Годовая амплитуда, см. | |||

| Амплитуда за физическую навигацию, см. |

Средний годовой и средний уровень воды за физическую навигацию вычисляются, как среднее арифметическое из ежедневных уровней воды за рассматриваемый период.

Амплитуда определяется, как разность максимального и минимального уровня за рассматриваемый период.

Линии уровня воды и фаз ледовых явлений закрепляются чёрным или каким-либо другим цветом (синий, зелёный). (Рисунок 2.1)

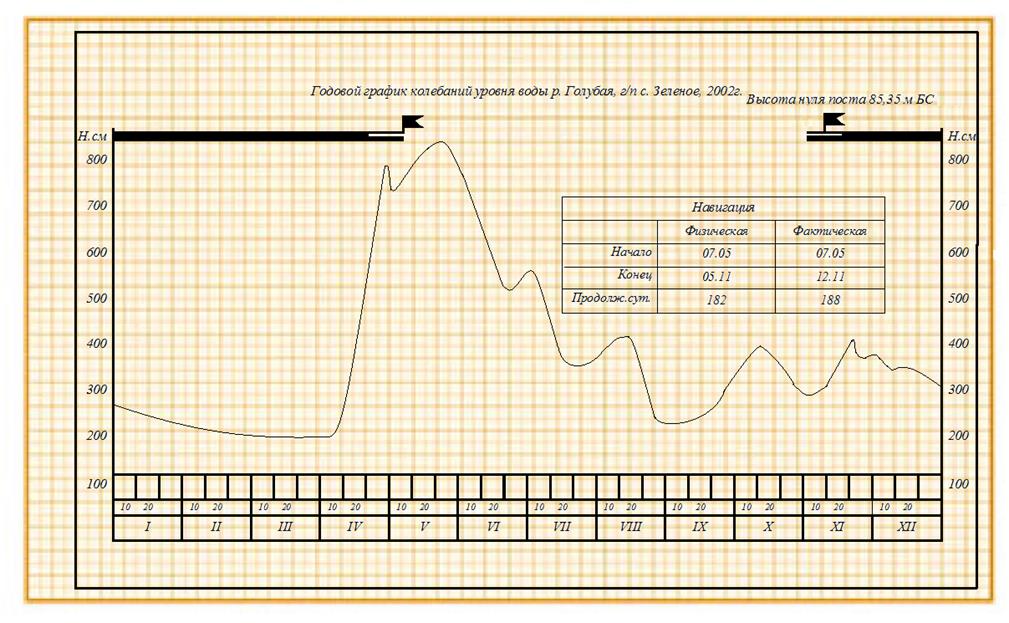

Рисунок 2.1 - Годовой график колебаний уровня воды (пример оформления)

Рисунок 2.1 - Годовой график колебаний уровня воды (пример оформления)

ЗАДАНИЕ 3. Типовой график колебаний уровня воды

Типовой график хода уровней воды является многолетней характеристикой уровенного режима и строится по данным водомерных наблюдений обычно за 25 - 30 лет.

В задании выполняется построение типового графика колебаний уровня воды за три года по данным таблиц «Ежедневные уровни воды» Государственного водного кадастра. (Приложение 4)

Порядок выполнения задания

1. На листе миллиметровой бумаги формата А3 построить совмещённые графики колебаний уровня воды за 3 года. (Рисунок 3.1)

Вертикальный и горизонтальный масштабы принять в соответствии с указаниями в задании 2.

В верхней части графика горизонтальными линиями изображаются фазы ледовых явлений, обозначающие даты начала и конца весеннего и осеннего ледоходов, а также период ледостава.

Линии уровня воды и фаз ледовых явлений закрепляются гелевой ручкой для каждого года одним цветом.

2. На кривых годового хода уровня воды за каждый год наносят опорные (характерные) точки с проставлением около них порядковых номеров. В данном задании опорными точками являются:

1. Уровень на начало года;

2. Низший зимний уровень;

3. Начало крутого подъёма весеннего половодья;

4. Высший уровень весеннего половодья;

5. Конец крутого спада весеннего половодья;

6. Низший уровень периода открытого русла (min навигационный уровень)

7. Высший уровень заторно-зажорных явлений осенне-зимнего периода;

8.Уровень на конец года.

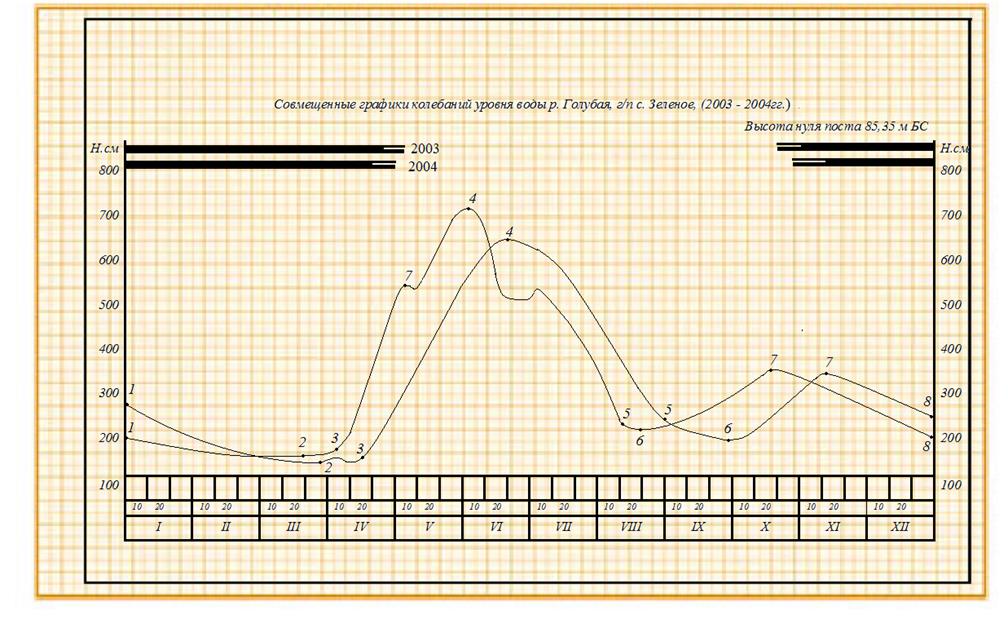

Рисунок 3.1 - Совмещенные графики колебаний уровня воды (пример оформления)

3. По установленным опорным точкам построить таблицу, в графы которой в хронологическом порядке занести уровни воды и даты для принятых и обозначенных на годовых графиках опорных точек. В соответствующие графы таблицы занести также даты начала и конца весеннего и осеннего ледоходов. (Таблица 3.1)

4. По данным таблицы 3.1 построить таблицу 3.2. Отличие между таблицами в том, что для каждой опорной точки уровни располагаются в убывающем порядке, а даты от ранней до поздней, независимого от того, как они сочетаются между собой в таблице 3.1. Таким образом, в таблице 3.2 по каждой опорной точке уровни и даты составят два независимых ряда. В левой графе даются порядковые номера членов ряда m.

В нижней части таблицы размещаются три строки. В верхней строке выписываются самые высокие уровни и самые ранние даты, соответствующие члену ряда m = 1.

В средней строке даются значения уровней воды и дат, соответствующих средневероятной обеспеченности Р = 50% (медианные значения). Номер члена ряда, имеющего обеспеченность 50% определяется по формуле:

,

,

где n – количество членов ряда.

В нижнюю строку выписываются самые низкие уровни и самые поздние даты.

5. По данным нижних трёх строк таблицы 3.2 построить типовой график колебаний уровня воды (Рисунок 3.2). График строят на миллиметровой бумаге формата А3. По медианным значениям уровней воды и дат наносят опорные точки на график, которые соединяют плавной линией. В результате получают график средневероятного годового хода уровня воды.

На вертикальных прямых отрезках, проходящих через опорные точки штрихами отмечают самый высокий и самый низкий уровни, а на горизонтальных отрезках – самую раннюю и самую позднюю даты.

В верхней части графика показывают фазы ледовых явлений, которые строят по медианным значениям дат начала и конца весеннего и осеннего ледоходов, а на горизонтальных отрезках прямых – самые ранние и самые поздние даты.

Таблица 3.1 - Характерные уровни воды (пример оформления)

Река_______________________________________Гидропост____________________________________

| Год | Начало года | Низший зимний | Начало весеннего половодья | Высший весеннего половодья | Конец спада весеннего половодья | Низший навигаци-онный | Высший заторно-зажорных явлений | Конец года. | Весенний ледоход (даты) | Осенний ледоход (даты) | ||||||||||

| Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Начало | Конец | Начало | Конец | |

| 1995 | 540 | 10.05 | ||||||||||||||||||

| 1996 | 480 | 25.05 | ||||||||||||||||||

| 1997 | 611 | 22.05 | ||||||||||||||||||

Таблица 3.2 - Опорные точки типового графика колебаний уровня воды (пример оформления)

Река_______________________________________Гидропост____________________________________

| № члена ряда | Начало года | Низший зимний | Начало весеннего половодья | Высший весеннего половодья | Конец спада весеннего половодья | Низший навигаци-онный | Высший заторно-зажорных явлений | Конец года. | Весенний ледоход (даты) | Осенний ледоход (даты) | |||||||||||

| Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Уров. | Дата | Начало | Конец | Начало | Конец | ||

| 1 | 611 | 10.05 |

| ||||||||||||||||||

| 2 | 540 | 22.05 |

| ||||||||||||||||||

| 3 | 480 | 25.05 |

| ||||||||||||||||||

| Max уров. ранняя дата | 611 | 10.05 |

| ||||||||||||||||||

| Медиана | 540 | 22.05 |

| ||||||||||||||||||

| Min уров. поздняя дата | 480 | 25.05 |

| ||||||||||||||||||

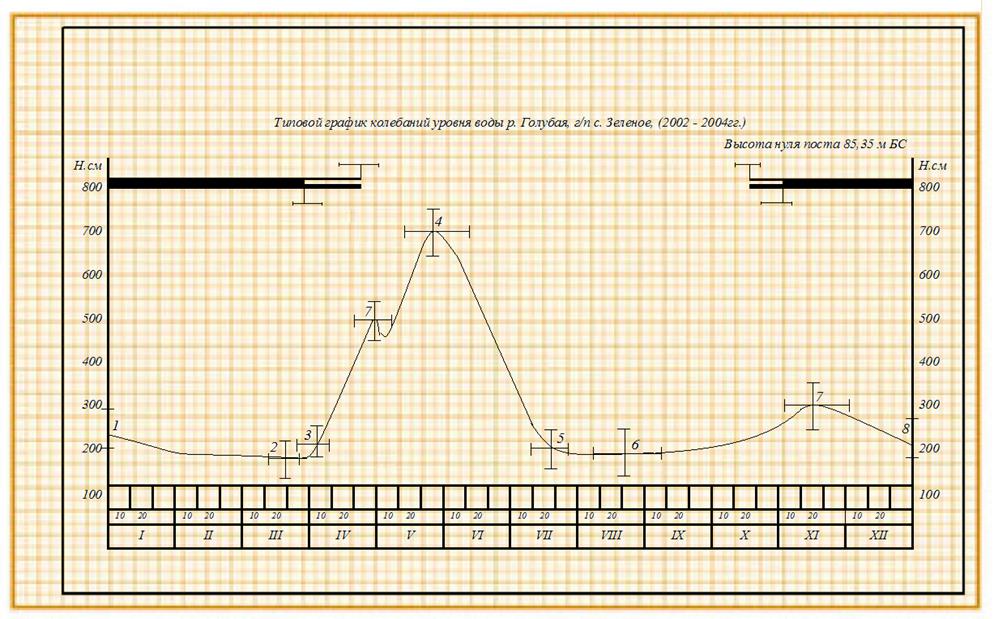

Рисунок 3.2 - Типовой график колебаний уровня воды (пример оформления)

ЗАДАНИЕ 4. Повторяемость и обобщённая кривая обеспеченности навигационных уровней воды

Основными статистическими характеристиками колебания уровней воды для каждого поста служат графики частоты (повторяемости) и обеспеченности уровней за имеющийся период наблюдений.

В задании выполняется расчёт и построение графиков повторяемости и обобщённой кривой обеспеченности навигационных уровней воды за три года. Исходные данные берутся из таблицы «Ежедневные уровни воды» Государственного водного кадастра. (Приложение 4)

Порядок выполнения задания

1. Определить амплитуду колебаний навигационных уровней воды за три года.

За начало навигации принимается первый день свободной ото льда реки после весеннего ледохода, а за конец – последний день свободной ото льда реки перед появлением ледовых образований осенью.

Амплитуда определяется как разность между максимальным и минимальным уровнями за рассматриваемый период (три навигации):

А = Н max − Hmin , см

2. Определяется величина интервала делением амплитуды уровней на количество интервалов.

ΔН = А/ n , см

В задании число интервалов принять равным 20.

Для удобства последующих вычислений допускается округление величины интервала до ближайшего целого десятка сантиметров.

Пример: А = 435 см, тогда ΔН = 21,75 см, принимаем ΔН = 20 см.

3. Дальнейший расчёт ведётся с заполнением граф таблицы 4.1. Для каждого интервала в графу 2 записывается его верхняя и нижняя границы. Верхней границей первого интервала будет максимальный уровень, а нижней границей последнего интервала – минимальный навигационный уровень. После округления интервалов их общее количество может оказаться больше или меньше 20.

4. Для каждого года по каждому интервалу подсчитываются повторяемости в днях и вписываются в графы 3, 4, 5. Затем для каждого интервала построчным суммированием повторяемостей за три года находятся повторяемости в днях – графа 6 и в % - графа 7. За 100 % принимается число дней навигации за три года, определяемое суммированием повторяемостей в днях по графе 6.

5. Последовательным суммированием повторяемостей в днях (графа 6) от верхнего интервала до нижнего включительно определяется обеспеченность в днях (графа 8), а затем в процентах (графа 9) также от числа дней рассматриваемого периода. Повторяемость и обеспеченность в графах 7 и 9 округлять до 0,1%.

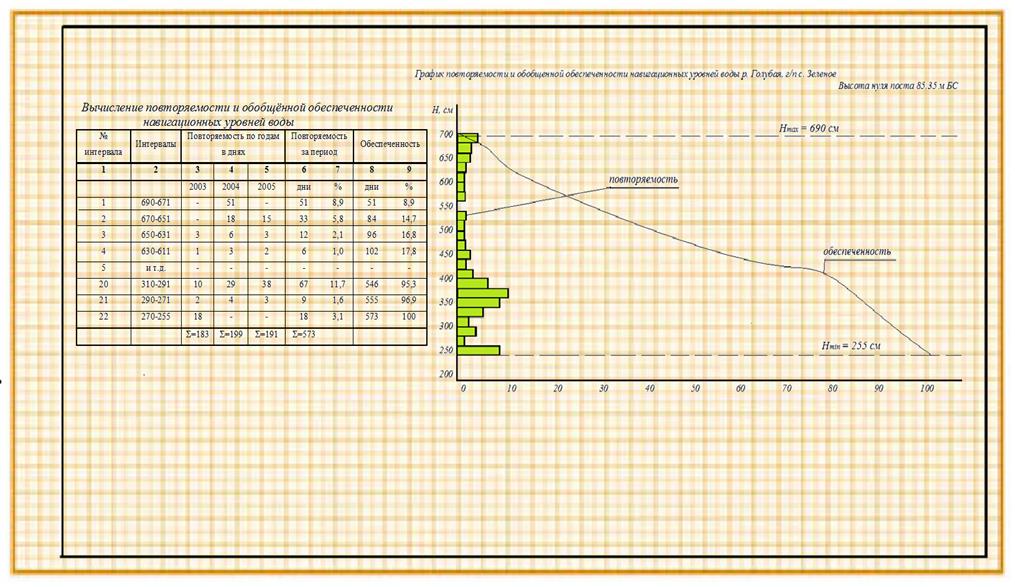

Таблица 4.1 - Вычисление повторяемости и обобщённой обеспеченности навигационных уровней воды (пример оформления)

| № интервала | Интервалы | Повторяемость по годам в днях | Повторяемость за период | Обеспеченность | ||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 2003 | 2004 | 2005 | дни | % | дни | % | ||

| 1 | 690-671 | - | 51 | - | 51 | 8,9 | 51 | 8,9 |

| 2 | 670-651 | - | 18 | 15 | 33 | 5,8 | 84 | 14,7 |

| 3 | 650-631 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2,1 | 96 | 16,8 |

| 4 | 630-611 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1,0 | 102 | 17,8 |

| 5 | и т.д. | - | - | - | - | - | - | - |

| 20 | 310-291 | 10 | 29 | 38 | 67 | 11,7 | 546 | 95,3 |

| 21 | 290-271 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1,6 | 555 | 96,9 |

| 22 | 270-255 | 18 | - | - | 18 | 3,1 | 573 | 100 |

| Σ=183 | Σ=199 | Σ=191 | Σ=573 | |||||

6. По результатам вычислений строится график повторяемости и обобщённая кривая обеспеченности навигационных уровней воды.

На вертикальной оси откладываются уровни воды в сантиметрах. Масштаб выбирается с таким расчётом, чтобы высота графика находилась в пределах 15-24 см. При этом масштаб должен быть стандартным: в 1 см 10; 20; 25; 50; 100 см уровня воды.

Вертикальную ось следует оцифровать, начиная с целой сотни сантиметров, в которой находится минимальный уровень, или с нуля, если минимальный уровень менее 100 см.

На горизонтальной оси откладываются проценты обеспеченности в масштабе 1 см – 5%.

На оси ординат штрихами размечают интервалы уровня воды от максимального до минимального и по данным граф 7 и 9 таблицы 5 строят ступенчатый график повторяемости и плавную кривую обобщённой обеспеченности навигационных уровней воды (Рисунок 4.1). Следует иметь в виду, что значения обеспеченности, указанные в таблице, относятся к нижним границам интервалов.

Расчётная таблица и график размещаются на формате А3 миллиметровой бумаги.

Линии повторяемости и обеспеченности могут быть оформлены чёрным или каким-либо другим цветом (кроме красного). (Рисунок 4.1)

Рисунок 4.1 - График повторяемости и обобщенной обеспеченности навигационных уровней воды (пример оформления)

ЗАДАНИЕ 5. Кривая расходов воды

В задании выполняется построение кривой зависимости расхода воды от уровня, ее проверка и при необходимости исправление. Исходные данные по вариантам приведены в таблице. (Приложение 5)

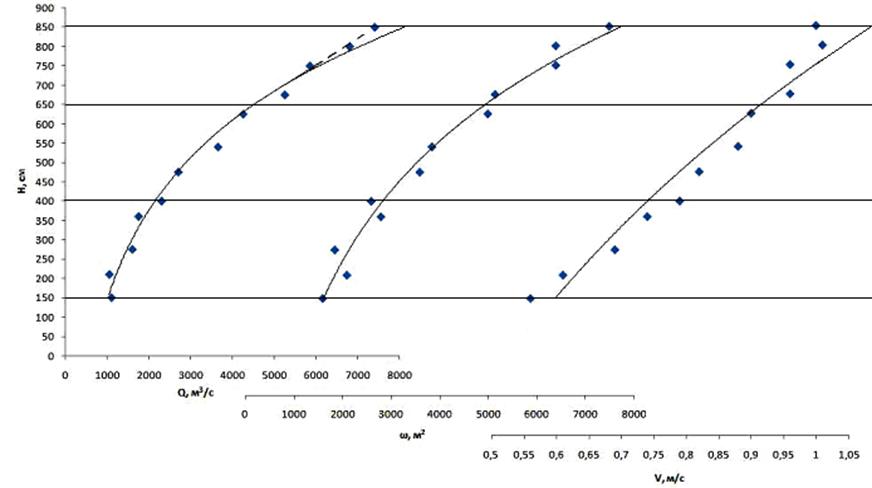

Кривая расходов Q=f(H) строится в прямоугольной системе координат совместно с кривыми ω=f(H) и Vср =f(H) (рисунок 5.1). По вертикальной оси, общей для всех трех кривых, откладывается уровень воды Н в см, а по горизонтальной оси (три шкалы) - расход воды Q в м3/с, площадь живого сечения ω в м2 и средняя по сечению скорость течения Vср в м/с. Масштабы выбираются так, чтобы хорда кривой Q=f(H) имела угол с горизонтальной осью около 45°, а хорды кривых ω=f(H) и Vср=f(H) около 60°. В задании рекомендуются следующие масштабы:

Н: в 1 см - 50 см

Q: в 1 см - 500м3/с;

ω: в 1 см - 1000 м2;

Vср: в 1 см – 0,05 м/с.

Шкалы ω и Vcp оцифровываются таким образом, чтобы кривые не пересекались между собой.

В соответствии с вариантом заполняются графы таблицы 5.1. По данным таблицы 5.1 на график наносят точки, определяющие значения Q, ω и Vср с указанием номера измеренного расхода. Затем для каждой зависимости проводится плавная кривая с таким расчетом, чтобы точки измеренных величин распределились равномерно по обе ее стороны.

После построения производится проверка кривой Q=f(H) и при необходимости ее исправление. Для этого амплитуда уровней на графике делится на равные интервалы проведением четырех горизонтальных линий. Для каждого из полученных значений уровня воды с кривых Q=f(H); ω=f(H) и Vcp=f(H) снимаются значения Q; ω и Vcp и производится сравнение величин расходов, взятых с кривой Q=f(H) с вычисленными как произведение ω∙Vc. Расхождение определяется по формуле

(5.1)

(5.1)

Если величина расхождения ΔQ превышает 3%, то кривая расходов исправляется на соответствующую величину. Результаты проверки заносят в таблицу 5.2

Таблица 5.1 – Измеренные расходы воды р.Голубая у с.Молодежное (пример оформления)

| № расхода | Уровень Н, см | Расход воды, Q, м3/с | Площади живого сечения ω, м2 | Средняя скорость Vср, м/с |

| 1 | 850 | 7400 | 7500 | 1,00 |

| 2 | 800 | 6800 | 6400 | 1,01 |

| 3 | 750 | 5850 | 6400 | 0,96 |

| 4 | 675 | 5250 | 5150 | 0,96 |

| 5 | 625 | 4250 | 5000 | 0,9 |

| 6 | 540 | 3650 | 3850 | 0,88 |

| 7 | 475 | 2700 | 3600 | 0,82 |

| 8 | 400 | 2300 | 2600 | 0,79 |

| 9 | 360 | 1750 | 2800 | 0,74 |

| 10 | 275 | 1600 | 1850 | 0,69 |

| 11 | 210 | 1050 | 2100 | 0,61 |

| 12 | 150 | 1100 | 1600 | 0,56 |

Таблица 5.2 – Проверка кривой расходов (пример оформления)

| Уровень, см | Расход по кривой Q, м3/c | Площадь живого сечения ω, м | Ср.скорость течения Vcp, м/с | Расход по расчету ω∙Vcp, м3/с | Расхождения, ΔQ,% |

| 150 | 1050 | 1500 | 0,56 | 840 | +20 |

| 400 | 2200 | 2850 | 0,79 | 2250 | -2,3 |

| 650 | 4750 | 5100 | 0,93 | 4743 | +0.15 |

| 850 | 7450 | 7400 | 1,01 | 7474 | -0,32 |

Работа оформляется на миллиметровой бумаге формата A3. Кривая Q=f(H) до исправления проводится пунктирной линией, а после исправления - сплошной.

Рисунок 5.1 – Кривая расхода воды (пример оформления)