Раздел 1. «ГИДРАВЛИКА»

Лабораторная работа № 1

Экспериментальное исследование уравнения Бернулли

Теоретическое обоснование

Уравнение Бернулли представляет собой закон сохранения энергии применительно к движущемуся потоку жидкости.

Движущаяся жидкость обладает определенной механической энергией. Энергия, отнесенная к единице веса жидкости, называется полной удельной энергией жидкости, или полным напором Н.

Полный гидродинамический напор Н, равен сумме геометрического z, пьезометрического  и скоростного напоров

и скоростного напоров

где z - удельная потенциальная энергия положения жидкости или расстояние от центра тяжести поперечного сечения потока до произвольно выбранной горизонтальной плоскости сравнения;  - удельная потенциальная энергия давления или пьезометрическая высота, равная расстоянию от уровня поднятия жидкости в пьезометре до оси потока жидкости;

- удельная потенциальная энергия давления или пьезометрическая высота, равная расстоянию от уровня поднятия жидкости в пьезометре до оси потока жидкости;  - удельная кинетическая энергия жидкости или скоростная высота; v - средняя по сечению скорость движения жидкости; α - коэффициент кинетической энергии (Кориолиса), принимаемый в опытах α»1.0; p - избыточное давление; γ - удельный вес жидкости.

- удельная кинетическая энергия жидкости или скоростная высота; v - средняя по сечению скорость движения жидкости; α - коэффициент кинетической энергии (Кориолиса), принимаемый в опытах α»1.0; p - избыточное давление; γ - удельный вес жидкости.

При движении жидкости из-за сил сопротивления происходит потеря энергии, поэтому гидродинамический напор по направлению движения потока всегда уменьшается. Разность полных удельных энергий в двух рассматриваемых сечениях равна потере напора h.

Величина h представляет собой удельную энергию, затраченную на преодоление гидравлических сопротивлений и сил внутреннего трения в жидкости.

Уравнение, связывающее между собой полные удельные энергии двух сечений одного и того же потока жидкости с учетом потерь напора между этими сечениями, называется уравнением Д. Бернулли

H1=H2+h1-2,

где  - полный гидравлический напор (полная удельная энергия) в 1-ом сечении,

- полный гидравлический напор (полная удельная энергия) в 1-ом сечении,  - полный гидродинамический напор (полная удельная энергия) во 2-ом сечении, h1-2 – потери напора между сечениями 1 и 2.

- полный гидродинамический напор (полная удельная энергия) во 2-ом сечении, h1-2 – потери напора между сечениями 1 и 2.

Таким образом,

График изменения полной удельной энергии (полного гидравлического напора) по длине потока называется напорной линией. Так как гидродинамический напор по направлению движения потока непрерывно уменьшается из-за потерь напора, то напорная линия всегда будет падающей.

Причем, на тех участках, где скорость протекания потока больше, падение напорной линии будет круче и наоборот.

В зависимости от изменения живого сечения вдоль потока происходит перераспределение удельной потенциальной энергии давления  и удельной кинетической энергии

и удельной кинетической энергии  . При уменьшении площади живого сечения потока увеличивается средняя скорость и соответственно увеличивается удельная кинетическая энергия

. При уменьшении площади живого сечения потока увеличивается средняя скорость и соответственно увеличивается удельная кинетическая энергия  , а удельная потенциальная энергия давления

, а удельная потенциальная энергия давления  соответственно уменьшается.

соответственно уменьшается.

График изменения удельной потенциальной энергии давления называется пьезометрической линией. Пьезометрическая линия отстоит вниз от напорной линии на величину скоростного напора  . На участках, где сечение потока остается постоянным, напорная и пьезометрическая линии будут параллельны друг другу. На тех участках, где скорость возрастает, расстояние между напорной и пьезометрической линиями будет увеличиваться, они будут расходиться, а там, где скорость убывает, расстояние между ними уменьшается, эти линии будут сходиться.

. На участках, где сечение потока остается постоянным, напорная и пьезометрическая линии будут параллельны друг другу. На тех участках, где скорость возрастает, расстояние между напорной и пьезометрической линиями будет увеличиваться, они будут расходиться, а там, где скорость убывает, расстояние между ними уменьшается, эти линии будут сходиться.

Цель работы

Построить пьезометрическую и напорную линии по опытным данным для трубы переменного сечения. Изучить, как изменяется удельная потенциальная энергия  , удельная кинетическая энергия

, удельная кинетическая энергия  и полная удельная энергия

и полная удельная энергия  по длине трубы в зависимости от изменения живого сечения потока.

по длине трубы в зависимости от изменения живого сечения потока.

Порядок выполнения работы

Лабораторная работа проводится на лабораторной гидравлической установке «Переносная гидравлическая лаборатория (ПГЛ)».

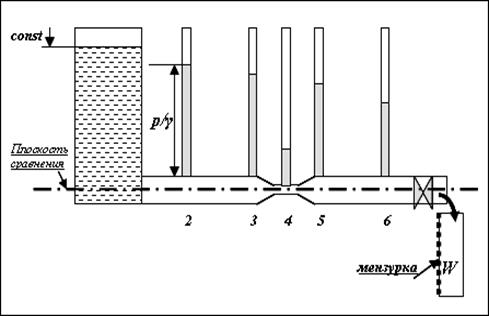

Опыты проводятся на металлической трубке переменного сечения Б. На рис. 2.1.1 приведена гидравлическая схема установки.

Заполнить напорный резервуар водой до заданного уровня. При этом уровне избыток воды переливается в сливную трубу. После заполнения напорного резервуара следует плавно приоткрыть регулировочный кран на выходе из трубы. Режимы опытов рекомендуется выбирать такими, чтобы пьезометрический напор в наиболее узком сечении канала (показание трубки 4) находился не ниже оси трубки.

Рис. 2.1.1. Схема установки для измерения составляющих

уравнения Бернулли

После установления режима фиксируются уровни воды (пьезометрические напоры) в заданных сечениях (показания нужно снимать по нижнему мениску). Одновременно объемным способом измерить расход воды в трубке. Для этого следует измерить объем воды W наполнивший мензурку емкостью 1000 см3 за время t =10-30 сек. Данные занести в табл. 2.1.1.

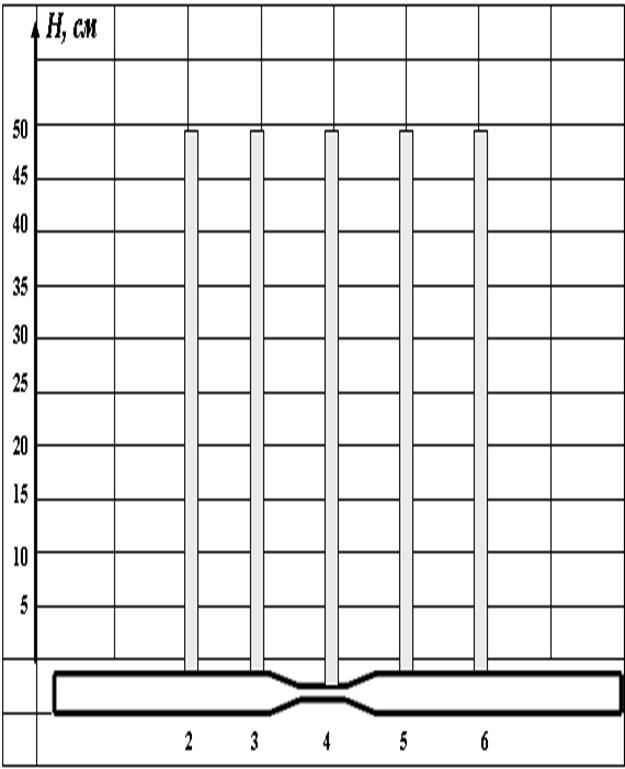

После чего строится график напорной и пьезометрической линий (Рис 2.1.2).

Таблица 2.1.1

Данные измерений составляющих уравнение Бернулли

| № п/п |

Измеряемые и расчетные величины | Номера сечений. | |||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||

| 1 | Диаметр трубок d, см | ||||||

| 2 | Площадь сечения w, см2 | ||||||

| 3 | Геометрический напор (удельная потенциальная энергия положения) z, см | ||||||

| 4 | Пьезометрический напор (удельная потенциальная энергия давления)  , см , см

| ||||||

| 5 | Объем воды в мензурке W, см3 |

| |||||

| 6 | Время наполнения объема t, с |

| |||||

| 7 | Расход воды Q = W / t, см3/с |

| |||||

| 8 | Средняя скорость в сечении v = Q /ω, м/с | ||||||

| 9 | Скоростной напор (удельная кинетическая энергия)  , см , см

| ||||||

| 10 | Сумма пьезометрического и скоростного напоров  , см , см

| ||||||

| 11 | Полный гидродинамический напор (полная удельная энергия)  см см

| ||||||

| 12 | Потеря напора на участке от сечения 2 до рассматриваемого сечения (потеря полной удельной энергии) hw, см | ||||||

| *Примечание: при вычислении αv2/(2g ) следует пользоваться таблицей 1.1, приведенной в Приложении 1 | |||||||

Рис. 2.1.2. График напорной и пьезометрической линий

Лабораторная работа № 2