Распределение изучаемых отношений

В целях изучения реального распределения рассматриваемых отношений проводился специальный опрос.

Учащиеся физико-математической школы (ФМШ) Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ и слушатели ИППК НГУ, имеющие высшее образование, письменно отвечали на следующие вопросы:

7. Что важнее для творчества: общение со многими людьми или уединение?

2. Что важнее: интерес к объекту познания или интерес к субъективно-психологическим состояниям, связанным с творчеством ?

3. Что правильнее: заниматься одним делом в творчестве или быть творческим во всем?

4. Что важнее в творчестве: удовлетворение от достигнутого или постоянное обновление результатов, стремление все сделать лучше?

5. Что важнее, правильнее в творчестве: ориентироваться на оценки со стороны окружающих или на самооценку?

6. Должен ли автор раскрывать себя лично в произведении, рассказывать о себе или как бы прятаться за произведением, говорить о других, но не о себе?

7. Что более реалистично: ждать доброжелательное отношение к творчеству со стороны окружающих или оукидать недоброжелательное отношение, критику и нападки?

Опрос проводился до изучения испытуемыми соответствующего раздела психологии.

Полученные ответы разделялись по уровням.

Низкий уровень развития отношений- односторонние отношения. В ответах испытуемых на указанные вопросы представлены однозначно-односторонние определения отношений. При этом в большинстве случаев ответы так или иначе обосновывались испытуемыми. Уровень обозначался римскими цифрами I, II.

Цифрой 1 обозначались те отношения, которые предположительно связаны с преобладанием у испытуемого первой сигнальной системы, образного отражения мира. Цифрой II обозначались отношения, предположительно связанные с преобладанием второй сигнальной системы, понятийно-логического мышления.

Отношения оценивались как относящиеся к переходному уровню, если в ответах испытуемых односторонние отношения признавались правильными для разных условий или разных ситуаций, их обозначение: I - II.

Высокий уровень развития отношений определялся тогда, когда в ответах испытуемых проявлялся баланс возможных противоположных отношений или их синтез. В ответах испытуемых указывались такие формы поведения, которые соединяли в себе противоположности, одно и другое рассматривалось во взаимодополнении, в гармонии. Обозначение уровня: римская Цифра III.

Всего было опрошено одиннадцать девятых классов ФМШ, общее число учащихся - 276 и 33 слушателя ИППК. В табл. 8 и 9 Для сравнения приводятся данные одного класса ФМШ (25 чел.) и Данные слушателей ИППК (33 чел.). Знаком «*» в этих таблицах помечены различия данных учащихся ФМШ и слушателей ИППК, статистически достоверные на уровне р < 0,05, определявшиеся путем сравнения ответов на соответствующие вопросы.

Таблица 8

Выборочные данные, характеризующие отношения учащихся ФМШ к сторонам жизни, связанным с творчеством

| № | Краткая характеристика отношений личности | I % | III % | II % | 1-П % |

| 1 | Общение / уединение | 24* | 48 | 28 | 0 |

| 2 | Внимание объекту / субъективным состояниям | 36* | 24 | 8* | 32 |

| 3 | Творчество во всем / в одном | 60 | 16 | 16 | 8 |

| 4 | Удовлетворение от достигнутого / обновление | 12 | 32 | 44 | 12 |

| 5 | Ориентация на оценку со стороны окружающих / на самооценку | 20* | 48 | 8* | 24 |

| 6 | Раскрываться в произведении / «прятаться» за ним | 16 | 36 | 28* | 20 |

| 7 | Ожидание доброжелательного отношения к творчеству / ожидание | 8 | 16 | 72 | 4 |

| критики | |||||

| 8 | Суммарные данные по всем перечисленным личностным отношениям | 28 | 33 | 28 | 10 |

Различия достоверны (р < 0,05) в ответах на вопросы 1, 2, 6, как и ожидалось, у слушателей ИППК отношения чаще сбалансированы.

Различия ответов также достоверны по вопросу 5, но в ИППК сбалансированных отношений меньше (39 % в сравнении с 48 % в ФМШ). Слушатели ИППК придают большее значение самооценке, отклоняясь от уравновешенного отношения, учитывающего противоположности.

Достоверных различий между исследуемыми группами по ответам на вопросы 3, 4, 7 нет. И в ФМШ и в ИППК часто проявляются отношения несбалансированные: стремление к творчеству во всем, стремление к постоянному обновлению результатов, ожидается критика творчества со стороны окружающих.

Таблица 9

Выборочные данные, характеризующие отношения слушателей ИППК к сторонам жизни, связанным с творчеством

| № | Краткая характеристика отношений личности | I % | III % | II % | 1-11 % |

| 1 | Общение / уединение | З* | 79 | 15 | 3 |

| 2 | Внимание объекту / субъективным состояниям | 12* | 45 | 33* | 10 |

| •З | Творчество во всем / в одном | 64 | 15 | 12 | 9 |

| 4 | Удовлетворение от достигнутого / обновление | 6 | 48 | 46 | 0 |

| 5 | Ориентация на оценку со стороны окружающих / на самооценку | З* | 39 | 48* | 10 |

| 6 | Раскрываться в произведении / «прятаться» за ним | 18 | 45 | 6* | 31 |

| 7 | Ожидание доброжелательного отношения к творчеству / ожидание критики | 12 | 21 | 58 | 9 |

| 8 | Суммарные данные по всем перечисленным личностным отношениям | 19 | 40 | 30 | 11 |

С помощью t-критерия определялась также достоверность различий двух групп по всей совокупности анализируемых отношений (результаты приведены в таблице 10). Знаком «*» помечены различия, достоверные на уровне р < 0,05.

Из приведенных данных следует, что увеличение числа сбалансированных ( III) отношений от учащихся ФМШ к слушателям ИППК идет в основном за счет сокращения '«первых» крайних вариантов отношений (I).

ТаблицаЮ

Достоверность различий

| Переменная | Среднее число выборов у учащихся ФМШ | Среднее число выборов у слушателей ИППК | Значения t-критерия |

| I | 2,24 | 1,05 | 2,91* |

| Ш | 2,24 | 3,58 | -2,68* |

| II | 2.00 | 1,58 | 1,12 |

| 1-П | 0,72 | 0,84 | -0,44 |

Обнаружилось также, что «первые» варианты в отношениях, связанных с творчеством, на статистически достоверном уровне коррелируют с художественностью, т. е. с преобладанием первой сигнальной системы. Соотношение сигнальных систем у испытуемых определялось по методике Б. Я. Первомайского (1974). Линейный коэффициент корреляции г = 0,45 , связь достоверна на уровне р < 0,05.

«Вторые» выборы, обозначение II, с преобладанием второй сигнальной системы, по Б. Я. Первомайскому, не коррелируют. Возможно, это связано с тем, что уровень активности второй сигнальной системы, определяемый по данной методике, детализирован меньше, чем уровень активности первой сигнальной системы.

Из табл. 8 видно, что относительно зрелыми отношениями в массе учащихся ФМШ являются отношения «общение / уединение» и «ориентация на оценку со стороны окружающих / самооценку» -48 % составляют варианты отношений высокого уровня.

В результате корреляционного анализа выяснилось, что некоторые изучаемые отношения на статистически достоверном уровне связаны между собой (выборка 25 учащихся ФМШ).

Проявление сбалансированных отношений «общение / уединение» связано со сбалансированными отношениями «раскрываться в произведении / прятаться за ним» (корреляция г = 0,52, р < 0,05). Общение предполагает определенную степень раскрытия себя; во время уединения человек как бы прячется от лоугих, возможно, отношение к общению похожим образом проявляется в отношении к произведению.

Сбалансированные отношения «общение / уединение» коррелируют со сбалансированными отношениями «ожидание доброжелательности / критики» (г = 0,50, р < 0,05). Зрелое проявление одного отношения связано со зрелым другим отношением. Тот, кто чередует общение с уединением, как правило, понимает, что творчество воспринимается окружающими и доброжелательно и критически.

Сбалансированные отношения «творчество во всем / в одном» коррелируют со сбалансированными отношениями «раскрываться в произведении / прятаться за ним» (г = 0,45, р < 0,05).

Сбалансированные отношения «творчество во всем / в одном» коррелируют со сбалансированным «ожиданием доброжелательности / критики» (г = 0,67, р < 0,05).

Сбалансированные отношения «раскрываться в произведении / прятаться за ним» связаны со сбалансированными отношениями «ожидание доброжелательности / критики» (г = 0,68, р < 0,05).

Некоторые нарушения баланса в отношениях личности, связанных с творчеством, также связаны между собою.

Чем больше ожидается критика, тем больше человек склонен «прятаться» за произведением (г = 0,54, р < 0,05). Другими словами искажение одного отношения связано с искажением другого.

Удовлетворение от достигнутого (одностороннее отношение) связано с обращением к оценке окружающих (г = 0,40, р < 0,05). Поскольку, как упоминалось, отклонение в «первую» сторону связано с полюсом художественности по Б. Я. Первомайскому, некоторые отклонения в отношениях личности в одну сторону оказываются взаимосвязанными.

Стремление к обновлению результатов отрицательно коррелирует с экстраверсией по Г. Айзенку (г = 0,50, р < 0,05). Человек интровертированного типа чаще не удовлетворен полученными результатами и стремится их обновлять.

Можно привести примеры определений сбалансированных отношений, данные школьниками.

Общение / уединение: «Одинаково важно. Общение - узнаешь различные точки зрения, которые могут быть очень-очень полезны в творчестве. Уединение - никто не мешает самому думать, а то лезут тут всякие со своими советами да предложениями, пока всех выслушаешь, забываешь собственную мысль (идею)» (Д.).

Оценка / самооценка: ориентироваться «на самооценку, если творческий человек - профессионал, и на оценку тех людей, которые преуспели в этом деле лучше этого человека. Оценки профессионала полезнее, чем оценки человека, который в этих вещах не разбирается» (Р.).

Отмеченные отношения прямо касаются повседневной жизни учащихся, поэтому они наиболее сбалансированы. На ответы школьников влияет и то, что у большинства из них родители или знакомые занимаются научным творчеством, живут в научном центре.

Несбалансированным в этой группе учащихся оказалось отношение: «творчество во всем / или в одном».

Если иметь в виду массу учащихся, проявляется стремление к творчеству во всем, что можно рассматривать как признак переоценки собственных возможностей или как результат ориентировки во многом до выбора профессии.

Пример позиции: «Каждый человек должен быть всесторонне развитым, "многогранным", по-моему, не стоит замыкаться, "заклиниваться" на чем-то одном, человек должен уметь делать многое (в жизни пригодится)» (Г.).

Связано с этим отношением и преувеличенное стремление к обновлению результатов.

Заметно менее сбалансированным оказалось отношение «ожидание доброжелательного отношения к творчеству / ожидание критики». Критика ожидается чаще, чем доброжелательное отношение.

Пример позиции: «Следует ожидать недоброжелательность, так как Вам будут либо завидовать, либо считать, что они MO? yW сделать лучше» (Д. В.).

Разумеется, по тому и другому отношению личности имеются учащиеся, дающие определения вполне сбалансированные.

Примеры: «Если в одном деле получается очень хорошо, то надо делать его, чтобы дальше продвинуться, чем могут остальные. А делать много дел в разных областях, но мало в них продвигаться неправильно, это может делать каждый.

Но для продвижения в одной области хорошо бы знать и уметь в остальных... хотя бы начала» (Л.).

Ожидание доброжелательного / недоброжелательного отношения: «Реалистично ждать критику, готовиться защищать свое творение. Но именно защищать, отстаивать свою позицию, мнение и т. д. Но не надо бояться критики! Не надо ее пугаться! Ведь могут быть и те, кому понравится твое произведение. И ведь должны же такие быть, иначе для чего, для кого ты творил? Нужна мера такая, чтобы не впасть в апатию» (О.).

Опрос позволяет выявить те отношения личности, которые нуждаются в коррекции в наибольшей степени, что может, в частности, осуществляться с помощью дискуссий. Если обнаруживается, что мнения поляризованы - основа для дискуссии в группе испытуемых есть. Строго количественный подход здесь не обязателен: и несколько учащихся, если они убеждены в правильности своей позиции, могут стимулировать движение группы к компромиссу (синтезу противоположностей).

Во время опросов обнаруживаются большие индивидуальные различия: от практически всех сбалансированных отношений у данного учащегося до отсутствия таковых (по меньшей мере в тех словесных определениях, которые давались).

По результатам опросов учащихся в сумме получилось 67 % несбалансированных отношений, из них 26 % в одну сторону, 29 % -в другую сторону, 12 % - чередование несбалансированных отношений. Эти показатели очень высоки!

Личностные отношения, проявляющиеся в творчестве, у многих Учащихся не сбалансированы. «Среднестатистический» учащийся чри попытках перейти к самостоятельной творческой Деятельности будет сталкиваться с большим числом внутренних препятствий и ограничений.

Беседы и наблюдения показывают: несбалансированные °тношения тормозят творчество. Или создают в нем лишнее напряжение, например, направленное на преодоление воображаемого недоброжелательного отношения. Напряжение может возникать вследствие чрезмерного стремления к обновлению результатов без «положительного подкрепления» достигнутого и т.д.

Если иметь в виду то, что некоторые отношения корректируются годами, на что, анализируя свои отношения, обращал внимание известный психолог Карл Роджерс (1994, с. 251 - 279), становится ясно, что в области формирования личностных отношений необходимо соответствующее обучение.

Глава 5. Творчество и образ жизни

Баланс видов деятельности в образе жизни человека, занимающеюся творчес1вом, имеет очень важное значение. Чтобы подчеркнуть это, рассмотрим звено творчества, условно обозначаемое словами «перевод информации из подсознания в сознание».

Вспомним слова ученого-химика Ф. А. Кекуле: «Я повернул кресло к камину и погрузился в дремоту. Атомы мелькали у меня перед глазами. Их длинные ряды, переплетенные самым причудливым образом, находились в движении, извиваясь и крутясь, как змеи. Но что это? Одна из змей ухватила себя за хвост, и этот образ насмешливо завергелся у меня перед глазами. Я очнулся как бы от вспышки молнии: весь остаток ночи я потратил, работая над следствиями моей гипотезы... Давайте учится грезить, господа!»

Змея, ухватившая себя за хвост, подсказала идею кольцевой структуры бензола. «Гипотеза» появилась в весьма своеобразном виде!

Сделаем мысленный эксперимент: в том состоянии, которое охарактеризовал Ф. А. Кекуле, увеличим образную составляющую. Получим, например, следующее: змея... гора... кусты... травы-скалы... лишайник на камнях... хорошая компания... приятные воспоминания... скачущие веселые собаки... ручей... лога... ягоды... Вариантов подобных воспоминаний может быть множество, но суть не в этом. Суть в том, чю стоит увеличить образную составляющую состояния - идеи на будет, будут одни воспоминания, более или менее приятные. Образное мышление характеризуется переключением от образа к образу по соположению (соседству), и дно уводит от каких-либо идей.

Теперь, имея в виду тот же пример Кекуле, мысленно усилим сторону логического мышления, фиксации на идеях, сторону рассудочности, связанную с идеями критику, самокритику. Получим, например, следующее. Уставшему химику в конце рабочего дня или в начале ночи начинают грезиться змеи. Во-первых. это не относится к серьезным размышлениям о свойствах химических веществ. Во-вторых, это скорее всего говорит о том, что ему пора отдохнуть. Пора выкинуть чепуху, которая лезет в голову, принять лекарство или лечь спать. С точки зрения правил и режима дня, следует критически оценивать такого рода ненормальности, которые могут случаться, следует себя контролировать.

Вариантов «рассуждении», или, точнее, быстро мелькающих соображений может быть множество, но суть понятна: стоит усилить (увеличить) рассудочную составляющую состояния, идеи не будет. Образ будет просто проигнорирован, критически оценен с позиций правил поведения, мысль общего характера уведет в сторону от образа.

Вывод из приведенных мысленных экспериментов ясен:

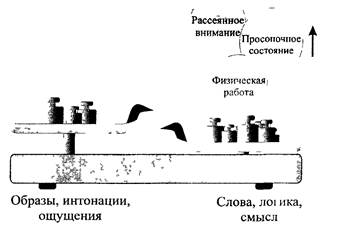

творчество в его важном звене - переводе информации из подсознания в сознание - есть тонкое, дозированное соотношение образного мышления (правополу тарного, первосигнального) и рассудочного, рационального (левополу'тарного, второсигнального) «контроля» того, что происходит в образах, «дешифрования» этого или описания на Уровне слов и понятий. Стоит в этом тонком динамическом равновесии усилить любую сторону, в том числе сторону рассудочного контроля, восприятия нового представления, даже если оно сформировалось в подсознании, не будет.

Сказанное можно доказать любым примером осознания нового представления в просоночном состоянии или в состоянии «рассеянного внимания». Будь то пример А. Мигдала с приснившейся цирковой наездницей и цветами - образ подсказал °бразование новых частиц в ядерном ускорителе, грезы Д. И. Менделеева и периодическая система элементов, идеи Г. Гельмгольца, приводившие к решению задач «в часы неторопливого подъема по лесистым горам», или любые другие примеры. Происходящее можно изобразить на рис. 26.