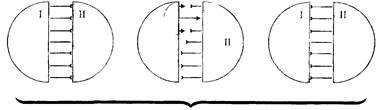

Рис. 5. Отношения двух сторон отражения мира на стадии прозрения, постижения нового

Через некоторое время значимый образ все же улавливается, поскольку на него «отзывается» и левое, логически мыслящее полушарие, возникает миг или в некоторых случаях даже некоторый период перевода информации из подсознания в сознание (рис. 5). При этом иногда замечают, что результат получается как бы сам собой: «Слова мудрости, как осенние листья, падают без всяких усилий» (Пришвин М. М„ 1985,с. 189).

Это состояние вызывает чувство радости: наконец-то! То, что хотелось, достигается, нечто проясняется и понимается!

8. Постижение, РАДОСТЬ, проверка. «Думать о себе, что я написал хорошо, - это естественно и необходимо для каждого в первый момент, после того как он написал. Это показывает, что он целиком отдавался своему делу, что он честный человек и отвечает за себя» (Пришвин М. М., 1985, с. 489).

Можно вспомнить слова Г. Селье (1987, с. 80) и привести их полнее: «После интуитивного озарения обычно наступает ощущение полного счастья, радости и облегчения. Вся накопившаяся усталость и фрустрация предыдущего периода - периода собирания фактов и их вынашивания - сразу исчезает. На смену приходит чувство совершенного благополучия и наполненности энергией, которое создает у нас - по крайней мере на время - впечатление, что нам и в будущем любая задача по плечу».

Состояние радости в творчестве превосходит чувство радости в его обычном понимании. Это не просто получение нового результата, более-менее частного или более-менее значительного, но момент (или иногда даже период) согласия, согласования подсознания и сознания, нового представления и его всестороннего понимания, момент согласованной работы правого и левого полушарий мозга, то, что переживается как момент внутренней целостности, согласия с самим собой, иногда - высшего счастья.

Рис. 6. Постижение нового и эмоции

В момент согласования двух сторон отражения мира, вследствие восхищения полученным результатом и состоянием внутренней гармонии, эмоции как бы выталкивают новое представление «вверх» (рис. 6).

Естественно, что, постигая новое, переживая радость и особое внутреннее состояние в целом, человек уже помышляет о проверке, возникает вопрос, правильно ли то, что у него получилось?

9. Радость, ПРОВЕРКА, внедрение. Проверка предполагает восприятие со стороны того, что создано, анализ «вдоль и поперек», она ведет к полному сознательному принятию нового результата. Она осуществляется не только с позиций логики или оценки соответствия созданного реальности, но и с позиций интуитивной оценки целого.

Если в изложение нового представления внесены необходимые поправки или все оказалось правильным, появляется желание рассказать другим о том, что получилось, внедрить новое в жизнь.

10. Проверка, ВНЕДРЕНИЕ, интерес к новому явлению. «Почему это, когда географ открывает новую страну, то ему страстно хочется, чтобы после него в эту страну все ехали?

Так и у писателя художественная выдумка новой страны нашей жизни сопровождается безудержным устремлением с этим открытием в гущу людей с пропагандой небывалого и в то же время утверждающего его авторское лицо» (Пришвин М. М, 1985, с. 461).

Ганс Селье (1987, с. 80) о состоянии после озарения: «Возникает желание - у меня во всяком случае, - с криком Эврика! броситься рассказывать всем о своем успехе».

После проверки человек принимает новое всем своим существом, в нем все согласно с новым. В этом - одна из причин желания нести новые результаты в жизнь.

Внедрение нового в жизнь обычно связано с преодолением инерции среды, тех или иных трудностей, препятствий, недопонимания.

Полученный результат и пережитое состояние радости способствуют возникновению интереса к изучению новых явлений.

Описание процесса творчества в целом может совершенствоваться, однако можно заметить, что применение к этому описанию принципа недизъюнктивносги в рассмотрении психологических явлений, сформулированного А. В Ьрушлинским (1979), делает это описание более реалистичным.

Перевоплощения

На основе предыдущего анализа можно сделать следующий вывод, полноценное прохождение всех стадий творчества предполагает переходы из состояния наблюдателя в состояние мыслителя, а также умение находиться в некотором «среднем» состоянии, соединяющем свободу переживаний и их осознания (рис.7).

Эти переходы можно назвать психологическими перевоплощениями В отличие от геатральных, они - не просто вхождения в роли, но и перевоплощения в смысле психологического типа, преобладания сигнальной системы.