Субъективные семантические составляющие

На правах рукописи

Богуславская Олеся Владимировна

ЯЗЫКОВОЙ ИМИДЖ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ:

СУБЪЕКТИВНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

(на материале публичных выступлений М. Захаровой и Н. Поклонской)

Специальность 10.02.01 – русский язык

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата филологических наук

Кемерово – 2022

Работа выполнена на кафедре современного русского языка и методики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева».

Научный руководитель:

Осетрова Елена Валерьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры современного русского языка и методики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева».

Официальные оппоненты:

Чудинов Анатолий Прокопьевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного, главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет»;

Северская Ольга Игоревна, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН».

Ведущая организация:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».

Защита состоится 24 сентября в 15.00 на заседании диссертационного совета Д212.088.01, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет», по адресу: 650000, Кемерово, ул. Красная, 6.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Кемеровского государственного университета и на сайте http://www.kemsu.ru

Автореферат разослан ___ июля 2022 г.

Материалы по защите диссертации размещены на официальном сайте КемГУ: https://www.kemsu.ru/science/dissertation-councils/diss-212-088-01/protects/24785/.

Ученый секретарь

диссертационного совета А. В. Проскурина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию субъективных семантических составляющих языкового имиджа представителя российской власти на примере публичных выступлений М. Захаровой и Н. Поклонской.

Сумма нескольких факторов определяет актуальность данной диссертационной работы. Прежде всего она обусловлена вкладом в решение одной из фундаментальных проблем лингвистики, а именно, проблемы взаимосвязи языка и социума, в частности, воздействующей функции языка: языковой имидж представителя власти, транслируемый современными медиа, влияет на массовую аудиторию, корректируя систему ее ценностных представлений и установок. В связи с этим изучение механизмов такого аксиологического влияния теоретически и практически обосновано.

Кроме того, современная лингвистика прочно встроена в парадигму междисциплинарного знания. Данная работа, лингвистическая по выбранным предмету и объекту, методам и методологии исследования, привлекает опыт и других смежных гуманитарных наук: политологии и философии, психологии, социологии и имиджелогии. Посредством этого, как представляется, происходит накопление опыта по взаимодействию различных научных направлений, используемых в качестве общей платформы для анализа конкретного объекта исследования – в данном случае языкового имиджа.

В качестве теоретической основы исследования выбрана политическая лингвистика (А. П. Чудинов, Э. В. Будаев, Р. Водак, А. А. Романов, И. В. Вольфсон, Н. Б. Руженцева), учитывающая процессы медиатизации современной политической сферы и расширяющая типологический состав коммуникативных ролей и привычное представление об их функционировании и характеристиках, содержание и специфику языкового проявления которых необходимо осмысливать с лингвистической точки зрения. Описание языкового имиджа женщин как представителей российского политического дискурса является вкладом в решение обозначенной проблемы.

Лингвоперсонология (Н. Д. Голев, Е. В. Иванцова, В. П. Нерознак, Н. В. Стрельцова, А. В. Левин, И. В. Башкова), другое методологическое основание данной работы, активно формирует не только собственную идеологию, но и понятийный аппарат: в его состав входит множество смежных понятий – «языковая личность» (Ю. Н. Караулов, М. Н. Панова, И. О. Прохорова), «языковой / речевой портрет» (Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Л. П. Крысин, Е. В. Осетрова, И. В. Воронина, Т. А. Жукова), «языковой / речевой образ» (В. В. Котенко, А. С. Евсеев, К. Е. Румянцев) и др.; в данном ряду находится понятие языкового / речевого / коммуникативного имиджа (Е. В. Осетрова, А. П. Крячкова, Т. В. Метляева, Т. В. Романова, Е. В. Сергеева, и др.). Выяснение их соотношения и функциональной направленности – одна из задач исследования.

Лингвистическое внимание к языковому проявлению человека в публичной сфере общения объясняет интерес автора диссертации к исследовательскому полю работ, контекст которых обращен к лингвоперсонологии, а также к теории языковой личности как одной из ее основных объектов. Являясь ведущей в XXI веке, антропоцентрическая парадигма продиктовала интерес к изучению личностного, субъективного, аспекта языка, нашедшего свое выражение в семантических исследованиях, посвященных рассмотрению так называемого «автора в тексте» (Ш. Балли, Т. В. Шмелева). Таким образом, работа вписывается в общий контекст исследований, интерес которых сосредоточен в области описания политической лингвистики, теории языковой личности и лингвоперсонологии, семантического синтаксиса.

Объектом исследования является семантическая структура высказываний, извлеченных из публичных выступлений субъектов российской власти. Предмет исследования – субъективные семантические составляющие данных высказываний как манифестация языкового имиджа.

Материалом исследования послужили 1 050 текстов публичных выступлений женщин – властных субъектов: Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, и Натальи Поклонской, депутата Государственной Думы Российской Федерации (до 12 октября 2021 г.) и заместителя главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество») (со 2 февраля 2022 г.), – собранные и расшифрованные в период с января 2016 г. по декабрь 2021 г. Соответствующие аудио- и видеозаписи заимствованы автором диссертационного исследования из различных интернет-ресурсов; имеются в виду официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации (URL: https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/), новостной портал «РИА Новости» (URL: https://ria.ru), электронное СМИ «Аргументы и Факты» – «АиФ» (URL: https://aif.ru), сайт радио «Комсомольская правда» (URL: https://radiokp.ru), видеохостинг «Youtube» (URL: https://www.youtube.com).

Общее количество оригинальных аудио- и видеозаписей с речевым участием указанных властных субъектов составляет 720 часов. Генеральная совокупность, сформированная в результате обработки база данных, включает текстовые фрагменты расшифровок публичных выступлений в количестве 4 200 единиц. Выборка материала производилась в 2 этапа: 1) сплошная целенаправленная выборка, проведенная по кейс-параметрам публичности произнесенного текста и его актуальности (2016–2021 гг.); 2) целенаправленная систематическая выборка, с шагом отбора – каждый четвертый расшифрованный текст.

С учетом вышеизложенного, цель работы – выявление содержания субъективных составляющих публичных высказываний на предмет отражения в них языкового имиджа двух представителей российской власти: М. Захаровой и Н. Поклонской. Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач.

1. Провести сплошную выборку публичных выступлений М. Захаровой и Н. Поклонской, систематизировав ее согласно заданному шагу отбора – каждый четвертый текст – и осуществив дешифровку, текстовое транскрибирование видеоматериалов.

2. Рассмотреть проблемы политической лингвистики в контексте современного политического медиадискурса.

3. Описать феномен языкового имиджа в контексте теории языковой личности, лингвоперсонологии и соответствующих научных школ.

4. Провести семантический анализ текстов публичных выступлений М. Захаровой и Н. Поклонской.

5. Описать субъективные составляющие языкового имиджа М. Захаровой и Н. Поклонской.

6. Выявить и представить содержание диагносцирующих аспектов языкового имиджа М. Захаровой и Н. Поклонской.

Исходная научная гипотеза состоит в следующем: индивидуальные и социально-групповые характеристики представителя российской власти как коммуникативного субъекта, действующего в режиме публичного выступления, проявляются через набор субъективных (модусных) языковых смыслов, категорий и показателей. Эти субъективные семантические составляющие высказывания являются одним из содержательных компонентов и одновременно манифестацией языкового имиджа субъекта, потенциально воздействуют на воспринимающую высказывание аудиторию.

Для решения поставленных задач использованы общенаучные методы исследования – наблюдение, описание, кейс-метод, контент-анализ; лингвистические методы – лингвистическое описание (описательно-аналитический метод), компонентный анализ, сравнительно-сопоставительный метод, а также метод семантического анализа высказывания и текста.

В методологическом аспекте особый интерес представляют положения семантического синтаксиса, определяющие содержательное устройство высказывания (предложения) и текста (Н. Д. Арутюнова, S. Rice). Концептуальную основу данного диссертационного исследования составили идеи Ш. Балли о двухкомпонентности высказывания, предполагающей наличие объективной составляющей – диктума и субъективной составляющей – модуса. Согласно рассуждениям Т. В. Шмелевой, диктумная часть высказывания выражается в тексте эксплицитно, в то время как модусная, как правило, обнаруживает свое имплицитное положение, однако это справедливо только по отношению к тем типам высказываний и текстов, в которых автор почти не обнаруживает своего присутствия, а значит, не проявляет собственного, «авторского», отношения к происходящему.

В связи с этим учтена существующая на сегодняшний день потребность исследовать субъективное присутствие автора в публичных текстах властных субъектов, обусловленная содержанием работ по проблеме языковой личности: семантика соответствующих текстов изучается, как правило, в аспекте их объективного содержания – идей, концептов, ключевых слов и т. п. В данной же работе принята во внимание типология модусных категорий и смыслов, предложенная Т. В. Шмелевой, которая позволяет последовательно проанализировать эмпирическую базу на предмет наличия / отсутствия субъективных проявлений автора.

Теоретическую базу исследования составляют работы лингвистов, чей научный интерес сосредоточен в поле политической лингвистики (Н. А. Купина, Г. Г. Почепцов, Т. ван Дейк, А. П. Чудинов, Э. В. Будаев, О. И. Северская, Е. И. Шейгал, В. И. Шаховский, И. Дулебова, Е. В. Осетрова, А. П. Сковородников, J. Bralczyk, W. A. Gamson, P. A. Chilton, M. Frankowska), изучения дискурса, медиадискурса и политического медиадискурса (П. Серио, Е. И. Шейгал, С. Тичер, Р. Водак, В. И. Карасик, А. В. Олянич, Т. Г. Добросклонская, Н. Д. Арутюнова, В. В. Красных, Е. С. Кубрякова, К. Ф. Седов и др.). Комплексный интерес к данной теме формируют работы, посвященные изучению языковой личности (Ю. Н. Караулов, В. В. Наумов, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, И. О. Прохорова, М. В. Гаврилова, Н. Д. Голев, М. Н. Панова, К. Ф. Седов и др.), лингвоперсонологии (И. В. Башкова, Н. В. Стрельцова, В. П. Нерознак, Н. Д. Голев, А. В. Левин, Н. В. Сайкова, Е. В. Иванцова и др.) и более частных их проявлений – речевого / коммуникативного портрета (К. Ф. Седов, О. С. Иссерс, Е. В. Осетрова, Т. Н. Колокольцева и др.), а также коммуникативного / вербального / речевого / языкового имиджа (Е. В. Осетрова, Т. В. Романова, Д. А. Щитова, Н. В. Коробова, А. П. Крячкова, А. И. Шамсутдинова и др.). Помимо работ, посвященных лингвистическому интересу к проблеме имиджа, выделяется ряд исследований, рассматривающих проблему социального имиджа как такового (В. В. Мацько, В. Ю. Мамаева, П. Е. Родькин, А. Н. Чумиков, Г. Г. Почепцов, Д. Матисон, М. А. Беляева, В. А. Самкова, Н. П. Шелекасова, А. Ю. Панасюк, Л. В. Чернышова и др.).

Научная новизна работы заключается в следующем.

1. Детализировано содержание понятия «языковой имидж» и его компонентов в соотношении с соположенными с ним понятиями.

2. Определено положение понятия «языковой имидж» в контексте лингвоперсонологии, в частности, положений теории языковой личности.

3. На материале публичных выступлений двух властных субъектов проанализирован их публичный языковой имидж в аспекте субъективных составляющих.

4. В процессе выявления и анализа субъективных семантических составляющих языкового имиджа использован принцип «диагносцирующего пятна» (термин Т. М. Николаевой).

5. Выявлены элементы социально-коммуникативной языковой ситуации, эксплицируемые как имиджевые.

6. Определены временные модели, формирующие публичный образ представителя власти.

7. Представлена шкала оценочных элементов как языковых имиджевых проявлений представителя власти.

8. Выявлена тенденция к комплексному представлению оценочных смыслов в высказывании, а также способы их активации, базирующиеся на использовании ряда припропозитивных и модусных смыслов, которые в целом интенсифицируют оценку.

9. Определены три семантических сценария, реконструирующих в семантике высказывания значимые для спикеров фрагменты коммуникации – «метасценарий», «сценарий авторизации» и «сценарий оценки».

10. Описаны языковые формы, репрезентирующие имиджевые проявления публичных субъектов властного общения.

Теоретическая значимость работы определена ее результатами – исследование вносит вклад в осмысление понятия «языковой имидж» в контексте лингвоперсонологии. Кроме того, применена методика и методология семантико-синтаксического анализа в отношении одного из объектов лингвистической персонологии – языкового имиджа. Теоретически значимым считается вывод о доказательстве существования субъективных составляющих как важной и органической части языкового имиджа, специфицирующей языковой имидж публичного властного субъекта, а также разработанная автором «семантическая шкала оценки», которая включает 7 конкретных позиций, ранжированных по степени большей или меньшей экспликации в высказывании оценочного смысла.

Практическая значимость исследования, во-первых, соотносима с применением его результатов прежде всего в образовательном пространстве, а именно, в контексте курсов «Речевой имидж», «Политическая журналистика», «Журналистика и власть», «Русский язык» – по направлениям подготовки «Журналистика», «Филология», а также «Реклама и связи с общественностью». Во-вторых, обобщения, выводы и лингвистическую методику данной работы полезно учитывать в сфере так называемого «райтинга»: спичрайтинга, копирайтинга и рерайтинга, – в профессиональной сфере создания текстов для третьих лиц. В-третьих, результаты работы, в частности, «позиционная шкала оценок», а также выявленные сценарии: метасценарии, сценарии авторизации и сценарии оценки – как текстовые инструменты, готовые к использованию в PR-практике, могут быть рекомендованы профессионалам, занимающимся коррекцией языкового имиджа публичных персон.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Особенностью политического дискурса – одного из институциональных дискурсов – является его исходная публичность, которая в том числе объясняет его широкое распространение в российском медиапространстве, возникновение российского политического медиадискурса, а также системность реализации последнего: его стереотипность и тиражируемость не только телевидением, радио и массовой печатью, но и новейшей медиаплатформой – Интернетом.

2. Объект языкового имиджа вписывается в контекст двух школ современной русистики: теории языковой личности и лингвоперсонологии – и трактуется как публичное проявление языковой личности, опосредованное дискурсом, медийным контекстом, а также конкурентным характером коммуникации. Из этого определения следует, что термин «языковой имидж» амбивалентен: с одной стороны, он субъективен в том отношении, что является отражением личности в сознании воспринимающего субъекта, а с другой стороны – объективен, поскольку это восприятие и осмысление всегда основано на конкретных формах и их содержании, в данном случае – языковых.

3. Содержательное основание языкового имиджа воспринимается как двухчастное, с одной стороны, манифестирующее некий набор смыслов, связанных с трактовкой действительности (объективная составляющая – диктум), а с другой стороны, проявляющее говорящего как речедеятеля и участника коммуникации (субъективная составляющая – модус).

4. Модус публичных выступлений российского властного субъекта является источником и пространством формирования его языкового имиджа наряду с объективным компонентом содержания текстов – их диктумом. Именно модусные элементы и их языковые формы помогают властному субъекту проявиться в тексте как активному деятелю, в том числе речедеятелю, коммуниканту, а потому включают информацию о субъективной составляющей его языкового имиджа. (В данной работе с учетом сложной, многокомпонентной природы субъективной составляющей соответствующее терминологическое словосочетание используется во множественном числе – «субъективные составляющие».)

5. Важным этапом анализа субъективных составляющих языкового имиджа признано использование «модусной анкеты» русского высказывания в функции методического инструмента по отношению к текстовому материалу. В результате проявляется содержание и общий набор субъективных составляющих (смыслов и категорий), значимых для языкового сознания публичного представителя власти и важных в осмыслении его языкового имиджа.

6. Определению языковых элементов, отличающих конкретного властного субъекта от прочих, и отсюда выявлению имиджевых особенностей языковой личности способствует реализация принципа «диагносцирующего пятна». В данном случае имиджевые особенности соотнесены с тремя диагносцирующими аспектами, которые представлены в текстах обоих спикеров и демонстрируют а) их интерпретацию собственной социально-коммуникативной деятельности; б) их трактовку временных моделей, актуализированных в рамках коммуникации; в) их оценочную рефлексию.

7. Каждая из двух рассматриваемых персон представлена в собственном публичном контексте как активный властный субъект, который:

· помещает себя в определенное социально-коммуникативное пространство: для М. Захаровой его составляют семантическая ситуация дипломатической деятельности и коммуникации, а для Н. Поклонской – семантическая ситуация законотворческой и прокурорской деятельности и коммуникации; их репрезентантами в анализируемом языковом контексте являются, в частности, а) «метасценарии» и б) «сценарии авторизации», а также единичные показатели авторизационных категорий и метакатегорий;

· существует в границах определенных временных моделей: для М. Захаровой события актуализированы в рамках «настоящее – будущее» (время), для Н. Поклонской – в рамках «настоящее – прошедшее», имеющие грамматические и лексические языковые показатели: грамматические формы времени и лексемы и словосочетания с временным значением;

· активно оценивает явления окружающей действительности: М. Захаровой свойственен «корпоративный» регистр оценки, Н. Поклонской – «индивидуализированный» регистр оценки. На языковом уровне они оформляются в рамках а) общей оценочной структуры (субъект – объект – оценка), а также б) «шкалы семантических показателей оценки» (пресуппозитивная оценка – контекстная оценка – актантная оценка –пропозитивно-событийная оценка – квалификативная оценка – пропозитивно-логическая (характеризующая) оценка – модусная оценка), которые дают возможность более или менее эксплицитно представить актуальную оценку спикера и интенсифицировать ее за счет дополнительных припропозитивных и модусных смыслов; при этом объектом критической оценки для обоих властных субъектов являются «оппоненты», а объектом положительной оценки «союзники» и / или сам властный субъект.

8. Языковой имидж каждого из двух представителей российской власти, реконструируемый с учетом содержания субъективных семантических составляющих их публичных выступлений, в общем может быть представлен следующими формулами:

· ‘я со «своими» – я как они’ (в отношении М. Захаровой);

· ‘я со «своими» – я одна из них’ (в отношении Н. Поклонской).

Основные положения данного исследования прошли апробацию: они обсуждались на заседаниях кафедры журналистики и литературоведения ИФиЯК СФУ, (2016–2022 гг.), современного русского языка и методики КГПУ им. В. П. Астафьева (2018–2022 гг.), а также

· представлены на конференциях:

II Международного Форума языков и культур, Красноярск, 2021 г.; XXII Международной научно-практической конференции «Журналистика – 2020: состояние, проблемы и перспективы», Минск, 2020 г.; VII Международной научно-практической конференции «Международная журналистика – 2018: глобальные вызовы, региональное партнерство и медиа», Минск, 2018 г.; II Международной научно-практической конференции «Сибирское медиапространство 2020», Красноярск, 2017 г.; Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Язык, дискурс, (интер)культура в коммуникативном пространстве человека», Красноярск, 2017 г.; Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Язык, дискурс, (интер)культура в коммуникативном пространстве человека», Красноярск, 2015 г.; Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Язык и социальная динамика», Красноярск, 2012 г.

· и отражены в 10 публикациях.

Цели и задачи диссертационного исследования определили структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении определяется объект и предмет диссертационного исследования, обосновывается актуальность выбранной темы, обозначается цель и задачи, дается характеристика теоретической и практической значимости, раскрывается научная новизна, описывается эмпирическая база, приводятся данные о структуре работы, формулируются положения, выносимые на защиту, а также представляются сведения об апробации промежуточных результатов исследования.

Первая глава «Языковой имидж в контексте лингвистической теории», основываясь на общем контексте и проблематике политической лингвистики, раскрывает понятие языкового имиджа как объекта теории языковой личности и лингвоперсонологии.

Современная политическая лингвистика как междисциплинарное научное поле определяет методологию множества работ, предмет и объект которых ориентированы на политический дискурс. Исследования по политической коммуникации, предполагающие когнитивные, лингвокультурные, прагматические, семантические подходы, активно развивают корпус научных разработок, интерес которых лежит в области изучения политической коммуникации (А. П. Чудинов, Т. ван Дейк, А. А. Романов, Э. В. Будаев, И. Дулебова, Н. А. Купина, Дж. Янг, Р. Ратмайр, О. И. Северская, А. П. Романенко, В. А. Николаева, В. Н. Шапошников, Н. Б. Руженцева, Т. В. Шмелева, М. Ю. Федосюк, Л. В. Енина, Е. И. Шейгал, А. П. Сковородников, Е. Г. Борисова, Ю. Б. Шипицын, О. И. Прохорова, Е. В. Осетрова, Ю. А. Сорокин, Т. Г. Скребцова, О. Е. Чернова, О. И. Асташева, Э. В. Булатова, J. Bralczyk, P. A. Chilton, G. Cook, D. D' Souza, M. Frankowska, W. A. Gamson, F. Pasierbsky, W. Pisarek).

Медиапространство представлено совокупностью институциональных дискурсов (Т. Г. Добросклонская, Е. С. Кубрякова, Н. Д. Арутюнова, В. И. Карасик, С. Тичер, Р. Водак, Т. ван Дейк, А. Олянич, Д. Матисон, Е. В. Чернявская, П. Серио, J. Habermas, Z. Harris, M. Hoey), в том числе научного, педагогического, юридического и политического. Особенностью последнего является его исходная публичность. Это объясняет широкое распространение политического дискурса в медиапространстве (Е. И. Шейгал, Н. Фэрклоу, О. И. Андрейченко, Е. Н. Бекасова, А. Г. Кротова, С. И. Суворовцева, А. А. Каслова, Д. А. Щитова), а также системность его реализации, стереотипность и тиражируемость, обеспечиваемые не только телевидением, радио и массовой печатью, но и новейшей медиаплатформой – Интернетом.

Особая («интенсивная», явно выраженная) публичность этого комбинированного дискурса – политического медиадискурса – становится его устойчивой характеристикой, выдвигая повышенные требования к участникам коммуникации.

Как главный объект интереса теории языковой личности и лингвоперсонологии, современная языковая личность анализируется в аспектах речевого портретирования, а также публичного языкового образа или языкового имиджа. Руководствуясь логикой данного диссертационного исследования, упорядочим выведенный в данном разделе терминологический ряд в границах следующего сопоставления (см. Рисунок 1). Принципиально важно, что данная визуализация не призвана нивелировать специфику каждого из терминов – ее задача определить взаимосвязь содержания терминов в общих чертах.

|

Языковая личность – комплексный феномен, свидетельствующий о личности человека в ее языковой ипостаси, претендующий на цельное понимание личности через ее языковую деятельность и требующий поуровневого принципа исследования и описания. |

| Фрагментарные проявления языковой личности, реконструкция которых не претендует на ее глобальное осмысление: · коммуникативная личность, речевая личность; · речевой портрет, риторический портрет, языковой портрет; · коммуникативный имидж, речевой имидж, языковой имидж; · речевой образ; · языковой паспорт. | |

| В том числе естественные проявления языковой личности, опосредованные условиями коммуникации и дискурсом в целом: · коммуникативная личность, речевая личность; · речевой портрет, риторический портрет, коммуникативный портрет, языковой портрет; · речевой образ; · языковой паспорт. | В том числе публичные проявления языковой личности, опосредованные условиями коммуникации и дискурсом в целом, а также конкурентным характером публичной коммуникации: · коммуникативный имидж, речевой имидж, языковой имидж. | ||

Рис. 1. – Соотношение понятия «языковая личность» и соотносимых с ним понятий

Ключевым понятием для данного диссертационного исследования, разумеется, с учетом представленного понятийного фона, становится «языковой имидж» как публичное проявление языковой личности, опосредованное дискурсом, медийным контекстом, а также конкурентным характером коммуникации. Из этого определения следует, что термин «языковой имидж» амбивалентен: с одной стороны, он субъективен в том отношении, что является отражением личности в сознании воспринимающего субъекта, а с другой стороны – объективен, поскольку это восприятие и осмысление всегда основано на конкретных формах и их содержании, в данном случае – языковых.

Реконструкция языкового имиджа, предпринятая в данном исследовании, через свой исследовательский объект связана с теорией языковой личности, а в предметном и методологическом отношении – с контекстом лингвоперсонологии.

При этом обнаруживается комплексность понимания и анализа современного языкового имиджа, в структуре которого, по Е. В. Осетровой, выделяются коммуникативный (речевой), языковой (формально-языковой) и содержательный (текстовый) компоненты. Содержательное основание языкового имиджа предложено воспринимать как двухчастное, с одной стороны, манифестирующее некий набор смыслов, связанных с действительностью и посылаемых адресату (объективные составляющие – диктумные), а с другой стороны, проявляющее говорящего как речедеятеля и участника коммуникации (субъективные составляющие – модусные) (см. Рисунок 2).

| Языковой имидж | |||

|

| |||

| Коммуникативный (речевой) компонент, учитывающий коммуникативные навыки и предпочтения спикера: речевую активность / пассивность, коммуникативные стратегии и тактики, правила речевого поведения, речевые жанры и пр. | Языковой (формально-языковой) компонент, демонстрирующий языковую культуру и отношение к норме на различных языковых уровнях. |

Содержательный компонент, имеющий в виду анализ смысловых элементов высказываний и текстов.

| |

|

| |||

| Объективные составляющие (диктум) – концепты, ключевые идеи, лозунги. | Субъективные составляющие (модус) – личностные проявления автора как субъекта коммуникации. | ||

Рис. 2. – Структура языкового имиджа

Готовность использовать эти идеи в анализе языкового имиджа субъектов политической сферы автор формулирует в завершении теоретической главы диссертационного исследования. Это предваряет последующий анализ субъективных языковых составляющих, репрезентированных в текстах двух властных субъектов, активных участников современной российской политической и медиальной коммуникации: Марии Захаровой и Натальи Поклонской.

Во второй главе «Структура субъективных составляющих языкового имиджа М. Захаровой и Н. Поклонской» актуализировано понятие субъективных составляющих высказывания в контексте семантического синтаксиса, а также рассмотрен спектр модусных смыслов и маркеров в публичных устных текстах М. Захаровой и Н. Поклонской.

В основу данной работы положена мысль Ш. Балли о субъективном содержании всякого высказывания и шире – текста (диктум) в его соотношении с объективным содержанием (модус). Эти идеи развивает Т. В. Шмелева в своем «Семантическом синтаксисе», заявляя о двухчастности содержания высказывания, которое содержит как объективную информацию о мире (обусловленную действительностью), так и субъективную (исходящую от самого автора).

Единицей изучения диктума и в целом семантики высказывания принято считать «пропозицию», исследованию которой посвящено множество трудов (Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова, Е. В. Падучева) и которая встраивается в ряд более или менее синонимичных лингвистических понятий: семантическая схема, сценарий, фрейм, скрипт или прототип (по Е. В. Осетровой). В данной работе в качестве основных использованы понятия а) пропозиции как «языкового воплощения некоего положения дел в действительности», а также дополняющие его понятия; б) актанта как языкового аналога участника ситуации в наборе его семантических ролей (субъекта, объекта, инструмента и т.д.) (Л. Теньер, Ч. Филлмор) и в) сирконстанта как языкового обстоятельства места или времени (локатив и темпоратив) (Л. Теньер, Т. В. Шмелева).

Положение о субъективности в языке, высказывании и тексте, в свою очередь, неоднократно апробировано в лингвистической науке: достаточно вспомнить рассуждения по этому поводу Э. Бенвениста или понятие метатекста А. Вежбицкой.

В отличие от диктума, «ответственного» за отображение в высказывании объективного положения дел, модус призван выражать личностное начало говорящего, а значит, он по определению вариативен, зависим от актуального контекста, условий речи, целеполагания и отношения автора к высказыванию. Как правило, диктумная часть в предложении выражена эксплицитно, а модусная – имплицитно. Однако последнее справедливо только для тех контекстов, в которых автор, реализуя в их пространстве сугубо информативную задачу, почти не обнаруживает своего присутствия, а значит, не проявляет собственного, «авторского», отношения к происходящему. Политические же тексты медиадискурса чреваты модусными проявлениями, поскольку их авторы, поставленные в рамки коммуникации, не могут не реагировать на фактор публичности, не могут не позиционировать себя как соучастников диалога.

В связи с этим становится особенно интересно рассмотреть степень и варианты субъективного «присутствия» автора в политических текстах, которые в большинстве известных работ являются популярным объектом изучения как раз в аспекте объективного содержания (темы, концепты, ключевые слова, лозунги), более или менее дистанцированные от характеристик субъекта говорения.

Исследования, предметным полем которых является модус, содержат различные варианты типологий его значений. Так, по мнению В. А. Белошапковой, среди основных категорий модуса следует выделять целеустановку, персуазивность и предикативность. В. И. Карасик предлагает исследовать эмблемы индивидуальности личности по другим основаниям: категоричности / сомнения, положительного / отрицательного отношения, тональности общения и пр. Интересны и рассуждения А. Мустайоки, апологета функциональной грамматики, который в ряду элементов семантической структуры выделяет 1) ядро высказывания; 2) модификаторы (обязательные и факультативные) и 3) спецификаторы. Функции последних двух можно частично соотнести с модусными категориями, по Т. В. Шмелевой; ср.: авторизация, темпоральность, аспектуальность и пр.

В данном диссертационном исследовании вслед за Т. В. Шмелевой предлагается рассматривать модус с учетом четырех глобальных аспектов русского высказывания: квалификативных, социальных, актуализационных и метасмыслов. Важным является то обстоятельство, что модус может быть имплицитным, но имеет и целый спектр репрезентативных возможностей: а) морфема, б) лексема, в том числе предикативная или служебная, в) предикативная конструкция, г) самостоятельное высказывание.

Принимая эту концепцию – концепцию субъективных аспектов русского высказывания, а также составляющих эти аспекты категорий и смыслов, –? автор использует ее содержательную структуру, последовательно накладывая на текстовый материал и анализируя наличие / отсутствие в нем проявлений каждого из возможных модусных смыслов как манифестаций языкового имиджа. Таким образом, структура субъективных аспектов русского высказывания, по мысли автора данной диссертационной работы, коррелирует со структурой субъективных составляющих языкового имиджа.

Предпринятый на изложенной выше теоретической основе анализ – последовательное изучение социальных, квалификативных, актуализационных и метасмысловых элементов высказываний М. Захаровой и Н. Поклонской – позволил определить ряд субъективных характеристик их языкового имиджа как имиджа властных субъектов:

· ориентированность на «политическое настоящее» – временное актуальное пространство, в границах которого, и в представлении М. Захаровой, и в представлении Н. Поклонской, свершаются события, значимые для государства и для народа (поддержана грамматикой настоящего времени);

· коммуникативная открытость – развернутость к адресату, ориентированность на которого проявляется в заботе о логичности отдельных высказываний и текста в целом (поддержана метапоказателями логичности и взаимосвязи суждений);

· высокая коммуникативная и социальная самооценка, позволяющая привычно занимать в высказывании, а значит, и в коммуникативной ситуации, доминирующую позицию, в том числе в отношении других источников информации (поддержана показателями авторизации и персуазивности, сопряженными с положительной самооценкой, а также маркерами «разъясняющего эксперта»).

Еще одним доказательством высокого имиджевого (социально-коммуникативного) статуса спикеров является семантический «сценарий авторизации», в котором властный субъект-женщина играет роль активно действующего и оценивающего субъекта: «владение / формирование / опубликование информации как сложно организованного события» → «оценка события» → «предпринятые меры как реакция на событие» → «вывод». Например, у М. Захаровой:

[формирование и опубликование информации – как событие]: Подборка содержит распечатки страниц сайта «usaira.ru» и твиттер-аккаунта «@IRA_USА1»… . ® [оценка события 1]: Казалось бы, ребенок из средней школы может понять, что все это красочная и жуткая фальшивка. ® [предпринятые меры, в том числе осмысление, – как реакция на событие]: Тем не менее, мы внимательно проанализировали переданные Госдепартаментом США материалы, провели киберрасследование. ® [вывод]: Никаких доказательств участия российских граждан и организаций, включая «Azimut LLC», в создании данного сайта не выявлено. ® [оценка события 2]: Может быть, американцам это ничего не говорит, но для наших людей должно быть понятно.

Брифинг, сентябрь, 2018.

Или Н. Поклонской:

[владение первичной информацией и инициирование ее проверки – как событие]: Ко мне обратились люди, православная организация (названия я сейчас уже не помню), с просьбой, чтобы я инициировала проверку, они указали, что это национальный фильм, проверить так это или не так, за какие средства финансируется: за свои средства или федеральные деньги. ® [предпринятые меры – как реакция на событие + вывод]: Я проверила и получила подтверждение, что это федеральные деньги .

Первый проект, июль, 2018.

Третья глава продолжает специфическое осмысление публичной политической коммуникации в аспекте субъективного семантического моделирования языкового имиджа.

Третья глава «Диагносцирующие аспекты языкового имиджа М. Захаровой и Н. Поклонской» посвящена анализу диагносцирующих аспектов языкового имиджа, выявленных в текстах публичных выступлений двух рассматриваемых властных субъектов и образующих трехчастную структуру. Так, содержание «диагностирующего пятна» определено тремя аспектами, которые в разном объеме, однако, последовательно и многократно представлены в текстах обоих спикеров, а именно:

· ситуации социально-коммуникативной деятельности;

· временные модели, актуализированные в рамках коммуникации;

· оценка и ее языковые компоненты.

Один из диагносцирующих аспектов имиджа М. Захаровой и Н. Поклонской определен границами ситуации социально-коммуникативной деятельности, представленной в их текстах. По сути, адресату демонстрируется субъективная языковая трактовка данной деятельности – как актуального и активного взаимодействия, участниками которого оказываются сами спикеры.

Социально-коммуникативная деятельность укладывается в выступлениях М. Захаровой и Н. Поклонской в рамки одной модели и представлена в трех аспектах: 1) пространство (где?), 2) участники (кто? и что делают?) – с особым акцентом на 3) метасценариях социально-коммуникативной деятельности (каковы этапы коммуникации?). Эта семантическая модель наполняется в текстах властных субъектов-женщин собственным содержанием, которое имеет общие и специфические сегменты, по-разному характеризующие их публичные образы.

Как общее пространство социально-коммуникативной деятельности политических субъектов описана Россия при том, что для М. Захаровой специфической средой коммуникации оказывается МИД, а для Н. Поклонской – ГД, прокуратура и Крым.

Общим является и то, что собственную социально-коммуникативную деятельность оба спикера вписывают в троичную структуру, где главными участниками являются а) сам спикер, б) его соратники и в) его оппоненты. Ролевые амплуа каждого из названных участников вновь расходятся содержательно: в отношении языкового образа М. Захаровой следует отметить, что она сама выступает в семантических ролях посредника и модератора («Я-посредника» и «Я-модератора»), а Н. Поклонская – в ролях государственника и / или прокурора («Я-государственное» и «Я-прокурорское»).

Круг союзников М. Захаровой восстанавливается через «Мы-дипломатическое» и «Мы-гражданское», а также номинативы, описывающие коммуникативных субъектов «соборного» типа – МИД, Москва, Россия. Союзнические роли для Н. Поклонской репрезентированы в «Мы-прокурорском», «Мы-соратническом», «Мы-попечительском» и «Мы-посвященном», которые, во-первых, работая в одном контексте, поддерживают «Я-прокурорское» и, во-вторых, часто предметно уточняются путем контекстного использования именных форм сотрудники, команда, муж, и т.п. Что касается основных оппонентов, то в обоих случаях набор практически одинаков: это США / Вашингтон / американский президент либо украинская сторона / Порошенко.

Содержательное наполнение описываемой модели дополняют так называемые метасценарии – последовательности предикатов с семантикой восприятия, социальной, интеллектуальной или речевой активности, которые каждый раз по-новому представляют социально-коммуникативную ситуацию и которые могут иметь различное функциональное предназначение. У Н. Поклонской эта ситуация реконструируется с учетом позиции оппонента и по следам рефлексии над собственным речевым целеполаганием и речевым поведением, как в следующем примере.

[– Наталья Владимировна, какой вы видите свою дальнейшую политическую карьеру? На чем сосредоточите свое внимание в ближайшее время?]

– Для всех сомневающихся в моей политической ориентированности и переживающих за мое депутатское будущее и политическую судьбу, не пытаясь интерпретировать интерпретаторов, тщательно подбирая выражения, отмечу следующее. Несмотря ни на что, очень важным для себя считаю реализацию проекта помощи детям Донбасса.

РИА «Новости», ноябрь, 2018.

Между тем использование описываемой модели в публичных выступлениях М. Захаровой демонстрирует более широкую трактовку и, по сути, направлено на отражение социально-коммуникативной деятельности коллегиального дипломатического / властного субъекта. Например, в текстах М. Захаровой:

Внимательно следим за развитием этой ситуации. Отмечаем абсолютно недопустимое отношение к российской гражданке со стороны американских властей. То, что американские власти позволяют себе делать в отношении М. В. Бутиной, думаю, вряд ли вынес бы человек даже со специальной подготовкой. Вновь требуем от Вашингтона соблюдения ее законных прав и скорейшего освобождения из тюрьмы.

Брифинг, декабрь, 2018.

Что касается временных моделей – второго диагносцирующего аспекта языкового имиджа, – скажем, что большая часть языковых форм в текстах М. Захаровой демонстрируют семантику настоящего времени, поскольку данный спикер как субъект властной сферы личностно включен в дипломатическую сферу и ситуацию речи и, с учетом тех полномочий, которыми наделен в данный момент, реализуется в актуальном настоящем. Второй темпоральный «акцент», который делает спикер в публично исполняемых текстах, сосредоточен на футуральной событийной перспективе. В последнем случае спикер, морально и эмоционально чувствующий себя ответственным не только за политическое настоящее, но и будущее, становится на речевую позицию «прогнозиста».

Н. Поклонская осмысляет себя прежде всего в рамках своего прокурорского прошлого и событий, предшествовавших настоящему положению, связанных с приобретением ею статуса депутата, действующего в данный момент. Деятельность спикера, если она не отнесена к прошлому, маркируется как актуальная, происходящая «сейчас». Показательны в этом плане случаи отказа Н. Поклонской от грамматических форм будущего времени и предпочтение грамматики «настоящего».

Пропозиции анкетной характеризации регулярно используются для сопоставления «прошлого» и «настоящего» социальных статусов – прокурора и депутата – с экспликацией сожаления по первому. Как результат, в языковой картине мира Н. Поклонской «прошлое» влияет на ее рефлексию, а) «заставляя» время от времени использовать самохарактеристику прокурор в координатах настоящего, б) в известной степени, демонстрируя статусную и имиджевую амбивалентность (я депутат как реальный статус – я прокурор как статус самоопределения), в конце концов, в) заставляя говорить об индивидуализации как признаке данного имиджевого типа (я не актриса, не специалист, не ученый – как купирование сторонних характеристик).

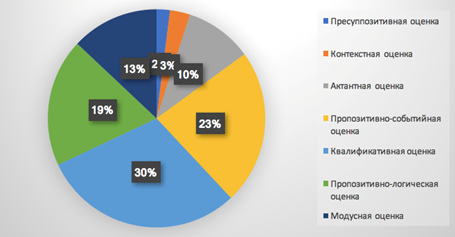

В отношении исследования оценки в публичных выступлениях М. Захаровой и Н. Поклонской как третьего диагносцирующего аспекта их языкового имиджа сделаны следующие выводы.

В публичных выступлениях М. Захаровой оценочная категория представлена весьма широко – реализована базовая структура оценки: субъект оценки – объект оценки – оценка (В. Н. Телия, Е. М. Вольф, А. А. Ивин).

При этом содержание оценки демонстрирует четкое распределение между объектами: дипломатические действия и инициативы России как коллегиального дипломатического субъекта (мы-дипломатическое) и ее «союзников» определены как положительные – действия «оппонентов» определены как отрицательные. Объектом оценки, как правило, являются оппоненты (Украина, США, Евросоюз, НАТО и др.) и их деятельность (дискуссия, переговоры, дипломатическая встреча и пр.), что объяснимо с учетом дипломатической сферы коммуникации, в границах которой спикер находится в дискуссионном режиме, реагируя на противоположную точку зрения. Обнаружено, что в семантической структуре высказывания оценка занимает 7 конкретных позиций, ранжированных по степени большей или меньшей экспликации в высказывании оценочного смысла: ¤ пресуппозитивная (мы все-таки, как Вы правильно сказали, отличаемся от Лондона, – где пресуппозиция такова: россияне имеют иные исторические / культурные / ценностные характеристики и установки, выгодно отличающие их от британцев); ¤ контекстная (благодаря российским военным, в Сирии на севере провинции Алеппо состоялся первый обмен десяти удерживаемых незаконным путем граждан); ¤ актантная (к сожалению, преступники, экстремисты, террористы научились перемещаться и используют для этого современные средства транспорта); ¤ пропозитивно-событийная (я не могу себе даже представить, как захлебнулись бы от возмущения наши французские коллеги; американские журналисты что-нибудь выкрикивают в начале встречи, пытаются что-то выудить); ¤ квалификативная (неугодные проекты; сепаратистски настроенные курдские деятели квазигосударственного образования); ¤ пропозитивно-логическая (кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве, – это полная дисфункция государственного устройства) и ¤ модусная позиции (к сожалению, оно идет в русле многих других абсурдных заявлений наших американских коллег).

Характер экспликации оценки соответствует институциональности дипломатической коммуникации: спикер ограниченно использует пресуппозитивную и контекстную оценочные позиции, а также оценочность, вводимую через номинации актантов (последнее распространено в неформальной среде общения). Одновременно ему отнюдь не чуждо само аксиологическое целеполагание. Частотной, например, оказалась экспликация оценки в рамках логической пропозиции характеризации (структурная схема N1N1), сконцентрированной на внешнеполитических процессах и имеющей критическое содержание, исключающей из своего поля «союзников» (происходящее на Украине – очередной тревожный сигнал; провокативность – главная характеристика нынешнего киевского режима). Однако наибольшую репрезентативность демонстрируют пропозитивная и квалификативная позиционные оценки как элементы описания социальных и социально-физических действий и состояний (после грубого вторжения косово-албанского спецназа; Евросоюз на протяжении нескольких лет решает проблему – дикую, жуткую, кошмарную проблему миграции). Квалификативная оценка, отнесенная к результативу (этот доклад – абсолютно пустой выхлоп), вообще, одна из самых используемых в высказываниях, что свидетельствует об аргументированном типе оценочности в рамках публичной дипломатической коммуникации. Отмечен факт того, что авторизованная спикером оценка социальных действий оппонентов сопровождается квалификативами рационалистического нормативного типа, в то время как неавторизованные оценочные высказывания соотносятся, скорее, с квалификативами эмоциональной и этической сфер. Кроме того, обратим внимание на то, что оценка может иметь комплексное проявление – с одновременной реализацией множества оценочных позиций (см. Таблицу 1).

Таблица 1. – Комплексная реализация оценочных позиций в высказываниях М. Захаровой

| Пресуп-позитив-ная оценка | Контекс-тная оценка | Актант-ная оценка | Пропози-тивно-событий-ная оценка | Квалифи-кативная оценка | Пропози-тивно-логическая оценка | Модусная оценка |

| – | + | + | + | – | + | – |

| Продолжим требовать освобождения гражданки России, являющейся жертвой откровенного произвола в США. Брифинг, ноябрь, 2018 | ||||||

| + | + | + | + | + | – | + |

| Мы не раз затрагивали тему возмутительных, циничных действий, направленных на уничтожение памятников советским солдатам в ряде восточноевропейских стран. Брифинг, декабрь, 2018 | ||||||

Коммуникативный профессионализм спикера проявляется в условиях, когда необходимо противопоставить собственную оценку и отношение к достоверности какого-либо факта его трактовке со стороны оппонентов. В исследованных текстах обнаружена структура, составленная из нескольких взаимосвязанных этапов, каждый из которых отмечен собственными языковыми маркерами. Например: ¤ ссылка на невладение информацией (маркеры – предикаты восприятия, ментального действия и речевого действия: первый раз слышу, впервые слышу – не знаю) – ¤ отказ обсуждать эту информацию в сторонней интерпретации (контекстный эллипсис) – ¤ фиксирование наличия собственного варианта интерпретации (маркеры – предикаты ментального действия, речевого действия, социального действия: знаю, понимаю – могу сказать, говорю про другое) – ¤ публикация собственного варианта интерпретации (маркеры – номинативы с семантикой событийности, прецедента, факта, документа и т. п: были ситуации…, примеры…; наши доктрины и документы) – ¤ экспликация собственной оценки (маркеры – квалификативы, номинативы, предикаты с оценочной семантикой: агрессивное поведение, злобная критика, вопиющие примеры несправедливости). Логическая четкость данной последовательности и ее регулярная воспроизводимость в публичных выступлениях спикера позволяют обозначить ее как семантический «сценарий оценки»; например:

Я даже не знаю, о чем они говорят . Как я понимаю, они не испытывают никаких ограничений в своей деятельности и публикуют свои материалы о России с долей злобной критики.

Брифинг, июнь, 2019.

Продемонстрируем также соотносительность позиций оценки в рамках ее «семантической шкалы». В целом ощутимое присутствие оценочного компонента в высказываниях М. Захаровой свидетельствует о наличии эмоционального фона при реализации дипломатической коммуникации. При этом предпочтение отдано пропозитивной и квалификативной оценкам, что подтверждает соблюдение спикером конвенций дипломатического дискурса (см. диаграмму на Рисунке 3).

Рисунок 3. – Соотношение реализации оценочных позиций в высказываниях

М. Захаровой

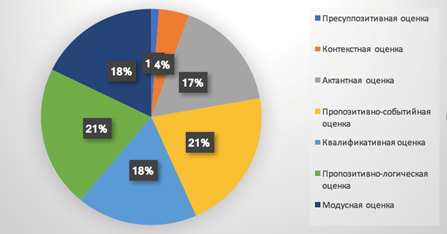

В публичных выступлениях Н. Поклонской, как и у М. Захаровой, реализована базовая структура оценки: субъект оценки – объект оценки – оценка.

При этом субъект оценки подчеркнуто индивидуализирован, типично оформляясь личным местоимением «Я», количество объектов отрицательной (США, украинские власти, западные партнеры, прокуратура Украины) и положительной (Россия, команда, президент, глава Крыма) оценки практически уравновешено, содержание же самой оценки демонстрирует подвижность: действия союзников (российские журналисты, СМИ) могут быть оценены в том числе критически, а по отношению к оппонентам (итальянские коллеги) эксплицирована в том числе этикетная – положительная – оценочность. Это позволяет характеризовать оценочное целеполагание в данном случае как широкое, разнообразное и более свободное от принятой групповой оценки. Определено, что в семантической структуре высказывания оценка также занимает 7 конкретных позиций, ранжированных по степени большей или меньшей экспликации оценочного смысла в высказывании: ¤ пресуппозитивная (я всегда работала в прокуратуре. Я являюсь первым российским прокурором российского Крыма; пресуппозиция: в определении Крыма как российского, то есть ‘восстановившего свою государственную принадлежность, справедливую с исторической точки зрения’); ¤ контекстная (п ровожали к Генеральному прокурору Украины Турчинова, Тягнибока и Яценюка. Вот этих троих. Иногда Кличко был); ¤ актантная (Крым открыт для наших друзей из Италии; а преступникам, нашим бывшим подозреваемым, обвиняемым, служить не стала); ¤ пропозитивно-событийная (в Севастополе, кстати, находились мощи I Папы Римского, Святого Климента, и мы очень ценим, и мы очень дорожим этим; на этом и выезжают эти политики, и ничего не делают; Украина должна стремиться к диалогу, а не подыгрывать Западу; Рассчитываю на открытость и взаимодействие со стороны депутатов); ¤ квалификативная (возбуждено в Украине уголовное дело незаконно; я прокуратуру создавала с любимыми и замечательными сотрудниками; лично встречу и с большой радостью покажу наш полуостров удивительный); ¤ пропозитивно-логическая (люди , которые пришли, захватившие власть, – это преступники; Крымский референдум – это не улучшение жизни, это ее спасение; я не очевидец. Я активный участник крымского референдума) и ¤ модусная позиции (у нас, к сожалению, пока, наверное, не модно сохранять уникальное зеленое насаждение. Но рекомендую, это полезно).

Спикеру явно свойственно аксиологическое целеполагание: оценочность активно представлена всеми семантическими позициями, в том числе актантной, событийно-пропозитивной и событийно-логической. При этом спикер оценивает не только широкий ряд оппонентов (а в жизни кого мы видим? Злого, сейчас злого, не похожего на себя человека – о В. Зеленском) и союзников (у нас прекрасный глава Крыма – Сергей Валерьевич Аксенов), значимые события (кого надо привлекать за госизмену, так это тех, кто организовал государственный переворот в 2013–2014 годах на Украине), правовые вопросы (в ходе шестилетнего досудебного следствия в Украине были допущены массы нарушений законодательства), целые территории (Россия – великая держава), в частности Россию, Украину и Крым, но и саму себя (я лично возбуждала уголовное дело по факту государственного переворота; я крымчанка; я гражданка Российской Федерации; я представитель народа; я прокурор; я же очевидец, я участник событий на Украине) как субъекта законодательной и политической сфер, активного деятеля в прошлом и настоящем, гражданина России и жителя Крыма.

Множество этих оценок имеют комплексный характер и активизированы за счет различного рода припропозитивных и модусных интенсификаторов. В числе прочих выделены показатели сопричастности, модус желательности, направленный в «положительное будущее» достижений (хочу, чтобы наша Россия звучала везде; дай Бог, чтобы каждый мог высказать свою самостоятельную позицию, а не вынужденную; хочу, чтобы ваш канал процветал и расширялся, границы ваших передач расширялись и выходили далеко-далеко), а также регулярное появление маркера «правдивости», способствующего интимизации коммуникации и в потенциале – появлению у адресата ощущения искренности говорящего, эксклюзивности получаемой информации (я скажу по правде, Дума не предел моих мечтаний, правда; я всегда говорю правду); в ряду экспликаторов назовем также лексические повторы, двойные отрицания, градацию. Все это манифестирует высокую эмоциональность спикера. Также отметим, что, как и в текстах М. Захаровой оценка может иметь комплексное проявление – с одновременной реализацией множества оценочных позиций (см. Таблицу 2).

Таблица 2. – Комплексная реализация оценочных позиций в высказываниях

Н. Поклонской

| Пресуп-позитив-ная оценка | Контекс-тная оценка | Актантная оценка | Пропози-тивно-событий-ная оценка | Квалифи-кативная оценка | Пропози-тивно-логическая оценка | Модусная оценка | ||

| + | – | + | + | + | – | – | ||

| Нужно прекрасно поддерживать путь, заданный нашим президентом Владимиром Путиным, не сдавать позиции, а укреплять, усиливать, развивать все дальше и дальше нашу страну. «Комсомольская правда», сентябрь, 2021 | ||||||||

| + | + | + | + | + | – | – | ||

| Мы провели Крымский референдум, когда Украина горела. Мы его провели, когда нам угрожали депутаты, захватившие власть, да и не только депутаты, преступники в Киеве и орущие по телевидению, что вот-вот сейчас к нам приедут и всех крымчан утопят в собственной крови. «Комсомольская правда», март, 2021 | ||||||||

Коммуникативный профессионализм спикера проявляется в условиях, когда необходимо обозначить оценку и высказать отношение к какому-либо событию или положению дел, однозначного отношения к которым спикер пока не выработал. В исследованных текстах обнаружена структура, составленная из нескольких взаимосвязанных этапов, каждый из которых отмечен особыми языковыми маркерами: ¤ ссылка на невладение информацией (маркеры – предикаты ментального действия и речевого действия: не знаю, не известно, не изучала вопрос – не могу сказать) – ¤ отказ обсуждать эту информацию в границах единственной интерпретации (контекстный эллипсис) – ¤ фиксирование нескольких собственных вариантов информации – ¤ одновременная экспликация собственной вариативной – дизъюнктивной – оценки в этих рамках (маркеры – союзы дизъюнктивной семантики, а также вводные выражения с семантикой предположения: что там с отравлением Навального произошло, что там с отравлением Навального не произошло; может быть, скромничают, а может быть, кто-то сказал, что не надо этого делать). Логическая четкость данной последовательности и ее регулярная воспроизводимость в публичных выступлениях спикера позволяют обозначить ее как семантический «сценарий оценки». Его функция – оформление дизъюнктивного суждения, когда спикер допускает существование множества оценок одного события; например:

Я не знаю ответа на этот вопрос . Я не могу сказать, что это наказание Божье, что это пробирка, что это кто-то придумал вирус, что это из-за нас.

«Комсомольская правда», июнь, 2020.

Продемонстрируем соотносительность позиций оценки в рамках ее «семантической шкалы» в речи второго спикера. В целом ощутимое присутствие оценочного компонента в высказываниях Н. Поклонской свидетельствует о наличии повышенного эмоционального фона в режиме публичной коммуникации. Отметим, что явного предпочтения той или иной семантической позиции оценки здесь не отмечено: спикер не ограничивает себя ни в использовании всего спектра оценок, ни в прямоте (эксплицитности) их выражения (см. диаграмму на Рисунке 4).

Рисунок 4. – Соотношение реализации оценочных позиций в высказываниях

Н. Поклонской

В итоге, генеральную характеристику оценочности как диагносцирующего аспекта языкового имиджа М. Захаровой определим как корпоративную, на основании частотного использования спикером позиции мы-дипломатического в позиции субъекта оценки, аргументированного типа оценочности и четкого распределения знака оценки между объектами: дипломатическая деятельность, инициативы России, действия коллегиального дипломатического субъекта (мы-дипломатического), а также «союзников» определяются спикером как положительные – действия же «оппонентов» оцениваются им критически.

Генеральную же характеристику оценочности как диагносцирующего аспекта языкового имиджа Н. Поклонской определим как индивидуализированную, на основании частотного использования спикером я-авторского в позиции субъекта оценки, позиции самохарактеризации (самооценки), содержательной подвижности оценки, а также множественных случаев ее интенсификации и субъективизации, как положительных, так и отрицательных.

В Заключении подводятся итоги работы, резюмируются основные положения и перечисляются выводы, к которым пришел автор диссертации в ходе работы, а также отмечаются перспективы дальнейшей разработки темы исследования.

Имиджевая интерпретация содержания субъективных составляющих высказываний М. Захаровой и Н. Поклонской может быть концентрированно представлена следующим образом.

· Обнаруженные в процессе анализа семантические сценарии социально-коммуникативной деятельности, которые детализированно, расширенно представляют трактовку речевого процесса, демонстрируют массовое использование метакатегорий и авторизационных категорий, следует связывать с имиджевой характеристикой М. Захаровой и Н. Поклонской как профессиональных, публичных речедеятелей. При этом различием является то, что М. Захарова в большинстве случаев в качестве участников данного сценария описывает различных лиц, в том числе союзников (мы-корпоративное). Тогда как Н. Поклонская как участника того же сценария активно репрезентирует именно себя (я-авторское).

· Выявленные временные модели показывают сосредоточенность обоих субъектов на актуальном настоящем (грамматические формы настоящего времени, лексические показатели). Это интерпретировано как имиджевая характеристика М. Захаровой и Н. Поклонской – ответственных представителей власти, действующих «здесь» и «сейчас». При этом различием является то, что М. Захарова последовательно связывает сферу «дипломатического настоящего» со сферой «дипломатического и политического «будущего», выступая в функции прогнозиста. Тогда как Н. Поклонская регулярно отсылает к собственному «прокурорскому прошлому», квалифицируя его как базу «депутатского настоящего».

· Шкала семантических позиций оценки, ранжирующих ее по степени большего или меньшего проявления оценочной характеристики (от контекстной до модусной оценки), ее разнообразная, комплексная и интенсивная реализация, доказывает наличие еще одной имиджевой характеристики – характеристики женского коммуникативного поведения, традиционно связанного с проявлением экспрессивности и эмоциональности в речи. При этом оценочность М. Захаровой является оценочностью «корпоративного типа» (мы-корпоративное), распределенной между участниками-союзниками (+) и участниками-оппонентами (–). Тогда как оценочность Н. Поклонской следует отнести к «индивидуализированному типу», который, с одной стороны, более многопланово квалифицирует объект оценки, а с другой стороны, активно характеризует себя.

Как результат, языковой имидж каждого из названных представителей российской власти, реконструируемый с учетом содержания субъективных составляющих их публичных выступлений, в данной лингвистической интерпретации описывается формулами:

· ‘я со своими – я как они’ (в отношении М. Захаровой);

· ‘я со своими – я одна из них’ (в отношении Н. Поклонской).

Таким образом, гипотеза о том, что субъективные языковые составляющие являются одним из содержательных компонентов и одновременно манифестацией языкового имиджа представителя власти, действующего в режиме публичного выступления, частично подтвердилась, особенно в отношении трех диагносцирующих аспектов: модели ситуации социально-коммуникативной деятельности, временных моделей и оценочной рефлексии, – определяющих семантику высказывания.

Перспективу научных исследований задает обращение к более широкой эмпирической базе – публичным текстам других участников властной коммуникации, – позволяющим расширить представление о языковых имиджевых типах.

Основные результаты диссертационного исследования представлены автором в 10 научных публикациях.

Статьи в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, входят следующие публикации автора:

1. Богуславская, О. В. Модусные смыслы в языковом имидже женщины-политика: аспект темпоральной актуализации / О. В. Богуславская // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2022. – № 15 (3). С. 771–775.

2. Богуславская, О. В. Актуализация темпоральности как субъективная составляющая языкового имиджа женщины-политика / О. В. Богуславская // Сибирский филологический форум. – 2022. № 18 (1). С. 29–39.

3. Богуславская, О. В. Субъективные составляющие языкового имиджа женщины-политика: контекст социально-речевой деятельности / О. В. Богуславская, Е. В. Осетрова // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. – 2021. – № 4 (58). – С. 63–77.

Публикации в прочих научных изданиях:

4. Богуславская, О. В. Политическая эластичность в формировании медиаобразов глав государств стран бывшего СССР в международном медиапространстве / О. В. Богуславская, А. А. Санарова // Журналістыка - 2020: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 22-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12–13 лістап. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2020. – С. 429–432.

5. Богуславская, О. В. Возможности New Media в проведении электорального медиатерроризма / О. В. Богуславская, Д. И. Руковичникова // Международная журналистика-2018: глобальные вызовы, региональное партнерство и медиа: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15 февр. 2018 г. / сост. Б. Л. Залесский; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – С. 21–28.

6. Богуславская, О. В. Политическая имидж-журналистика: от текста к цифровому бренду [Электронный ресурс] / О. В. Богуславская // Сибирское медиапространство 2020: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (23-25 ноября 2017 г.) / сост. К. А. Зорин, М. Л. Подлубная, О. Ф. Нескрябина. – Электрон. дан. (1,7 Мб). – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom). – Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I; 128 Mb Ram; Windows 98/XP/7; Adobe Reader v8.0 и выше. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-7638-3838-1

7. Богуславская, О. В. Речевой имидж политика-лидера (на русско-польском языковом материале) [Электронный ресурс] / О. В. Богуславская // «Слово. Предложение. Текст: анализ языковой культуры»: XII Междунар. заочная науч.-практ. конф. – 2016. Режим доступа: http://www.apriori-nauka.ru/electronic-arc/Clovo-Predlozhenie-Tekst-analiz-jazykovoj-kultury/id/304

8. Богуславская, О. В. Речевой имидж политика-лидера эпатажного типа (на русско-польском языковом материале) / О. В. Богуславская // Язык и социальная динамика. – 2013. – № 13-1. – С. 25–28.

9. Богуславская, О. В. В. Жириновский и А. Лепер: штрихи к речевому портрету / О. В. Богуславская // Siberia Lingua. – 2010. – № 1. – С. 19–29.

Учебные пособия:

10. Журналистика и власть [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие [для студентов спец. 030601.65 «Журналистика»] / Сиб. федерал. ун-т; сост. О. В. Богуславская. – Электрон. текстовые дан. (PDF, 717 Кб). – Красноярск, 2012. – 92 с.