Объем и структура диссертации

Диссертация содержит введение, пять глав и заключение. Работа изложена на ___ страницах, содержит 52 иллюстраций и список цитируемой литературы из ____ наименований.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационного исследования, сформулирована общая цель и постановка задач, изложена научная новизна и научно-практическая значимость полученных результатов.

Первая глава диссертации представляет собой обзор современного состояния и основные направления исследований в области физики полупроводниковых гетероструктур, в контексте актуальных задач интегральной фотоники и оптоэлектроники. В частности, приведен обзор возможных путей решения проблем монолитной интеграции полупроводниковых соединений А3B5 и кремния, и формирования эпитаксиальных гетероструктур полупроводник-на-изоляторе. Обоснован выбор системы материалов на основе азотсодержащих полупроводниковых твердых растворов Ga(N,P). Рассмотрены перспективы перехода от планарной геометрии к наноразмерным гетероструктурам на основе нитевидных нанокристаллов (ННК). Представлен обзор наблюдаемых в ННК размерных эффектов, позволяющих существенно расширить возможности электронного и оптического ограничения.

Во второй главе описаны экспериментальные и теоретические методики, использовавшиеся в данной работе для формирования и исследования оптических и структурных свойств наногетероструктур на основе GaP и тв. р-ов Ga(N,P) на подложках Si и сапфира. Представлено подробное описание развитых в работе подходов к рентгеноструктурному анализу в модах картографирования обратного пространства и рентгенодифракционного фазового анализа.

Третья глава диссертации посвящена изучению процессов распространения структурных дефектов и упругих напряжений в гетероструктурах Ga(N,P)/GaP на Si, исследованию взаимосвязей между условиями формирования гетероструктур и их структурными и оптическими свойствами. Содержание азота и степень структурного совершенства эпитаксиальных слоев исследовались методами КРС и рентгеноструктурного анализа. Однородности фазового состава пленок исследовалась методами оптической микроспектроскопии. Непосредственное наблюдение структурных дефектов осуществлялось методом просвечивающей, в том числе высокоразрешающей электронной микроскопии.

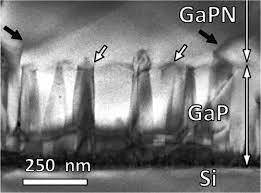

В первой части третьей главы представлено исследование процессов распространения антифазных границ в азотсодержащих слоях. Для этого в работе были выбраны гетероструктуры Ga(N,P)/GaP/Si(001), формирование которых осуществлялось на вицинальных (разориентация 4˚) подложках Si (001) с азимутом разориентации <100>. Выбранная ориентация подложки способствовала формированию в слое GaP независимо от толщины и условий роста прорастающих и не замыкающихся антифазных границ лежащих в плоскостях {110}, как представлено на Рисунке 1. Исследуемая серия образцов представляла собой гетероструктуры GaNxP1-x/GaP/Si(001) с расчетным содержанием азота от 0%<x<2%. Было установлено, что на гетерограницах между азотсодержащими слоями GaNxP1-x с содержанием азота x>0.5% и буферным слоем GaP/Si(001) изменяется ориентации плоскостей антифазные доменных границ: антифазные границы лежащие в плоскостях {110} и распространяющиеся в поперечном направлении слоя GaP/Si(001) в слое GaNxP1-x ориентируются по наклонным плоскостям {111} и {112} [A1 - A4]. При этом, как представлено на Рисунке 1 б), в зависимости от латерального размера антифазных доменов, с увеличением толщины азотсодержащего слоя более 100 - 200 нм происходит замыкание антифазных границ и полное подавление прорастания антифазных доменов. Установлено, что эффективность подавления антифазных границы растёт с увеличением концентрации азота в слое GaNxP1-x. Высказано предположение, что процесс реориентации антифазных границ обусловлен изменением поверхностных энергий плоскостей антифазных границ, в азотсодержащих тв. р-рах GaNxP1-x [A3].

Рисунок 1. ПЭМ изображение GaP / GaPN / GaP гетероструктуры, синтезированной на подложке Si (001), (распространение АФД подавлено в GaPN слое).

Во второй части третьей главы представлены результаты исследований эволюции структурных и оптических свойств решеточно-рассогласованных гетероструктур Ga(N,P)/GaP/Si(001) с содержанием азота более 2%. Концентрация азота в серии исследуемых структур варьировалась путем изменения скорости роста, а также режима работы плазменного источника химически активного азота. На основе полученной информации о температурной эволюции ФЛ отклика гетероструктур, сделаны выводы о природе излучательных переходов: так межзонные переходы в образце с концентрацией встроенного азота в 5% вносят основной вклад в ФЛ отклик при температурах выше 60К, в то время как во всем исследуемом диапазоне температур (5 - 160K) ФЛ отклик GaN 0,03 P 0,93 соответствует закону Варшни и определяется рекомбинацией донорно-акцепторных пар [A4]. Анализ данных рентгеноструктурного анализа, электронной микродифракции и просвечивающей электронной микроскопии показал, что релаксация упругих напряжений в решеточно-рассогласованных слоях гетероструктур GaNxP1-x/GaP/Si(001) с содержанием азота в диапазоне от 3 до 5% происходит за счет образования структурных дефектов в виде двойниковых ламелей с плоскостью двойникования типа {11-1}. Вследствие образования структурных дефектов исследуемые азотсодержащие гетероструктуры, при температуре 300К демонстрируют фотолюминесцентный отклик в широком диапазоне (~200 нм), при этом, с увеличением концентрации азота от 0,3% до 5,05% положение максимума сигнала ФЛ интенсивности сдвигается от ~ 650 до ~ 705 нм [A4, A5].

Показано, что в азотсодержащих слоях при длине волны возбуждающего излучения 532 нм наблюдается увеличение интенсивности сигнала КРС за счет условий близким к резонансным, что связано с переходом к прямозонной электронной структуре и изменением ширины запрещенной зоны. При этом, помимо сдвига GaP-подобных полос КРС в твердых растворах GaNxP1-x возникает дополнительная полоса рассеяния, индуцированная структурным беспорядком, а также полоса рассеяния на поверхностных оптических фононах, предположительно возбуждающихся на границах двойникования [A1, A4].

Рисунок 2. a ) ПЭМ изображение поперечного сечения гетероструктуры GaP 0.95 N 0.05 / GaP / Si (100), b ) температурная эволюция спектров ФЛ гетероструктуры GaP 0.95 N 0.05 / GaP / Si . Вставка: температурная зависимость положения максимума сигнала ФЛ от температуры.

В четвертой главе представлены результаты исследования взаимосвязей между структурными особенностями и оптическими свойствам гетероструктур полупроводник-на-изоляторе на основе эпитаксиальных слоев GaP, выращенных на решеточно-рассогласованных оптически прозрачных диэлектрических подложках Al2O3(0001). Структурные свойства пленок исследовались взаимодополняющими методами рентгеноструктурного анализа в моде картографирования обратного пространства и спектроскопии КРС. Оптических характеристики тонких пленок GaP - спектральными зависимостями показателя преломления и коэффициента экстинкции восстановлены на основе данных спектральной эллипсометрии. Представлен анализ взаимосвязей между оптическими свойствами, структурными особенностями и морфологией поверхности гетероструктур.

На основе анализа рентгенодифракционных карт обратного пространства и данных ПЭМ в геометрии поперечного сечения, полученных в области гетероинтерфейса GaP/Al2O3, установлено, что формирование слоев GaP на поверхности Al2O3(0001) осуществляется эпитаксиально за счет согласования на гетероинтерфейсе групп атомных плоскостей GaP {11-1} и Al2O3 {1-102} с соотношением периодов атомных плоскостей слоя и подложки 5 к 4. При этом реализуются следующие эпитаксиальные соотношения пленки и подложки GaP [-1-12] (111) ∥ Al2O3 [-1100] (0001). Основными структурными дефектами является двойникование по наклонным плоскостями {11-1}, при этом малая плотность двойниковых дефектов по плоскости роста (111) объясняется полярностью слоя GaP типа (111)A. Показано, что вследствие отсутствия прямого соответствия решеток слоя и подложки в пленке может наблюдаться случайный разворот зерен с углом разориентации вокруг оси [111] до ± 3°. При этом, разориентация кристаллитов в слоях GaP-на-сапфире делает невозможным определение их размеров на основе данных рентгеноструктурного анализа. В работе показано, что несмотря на это, структурное совершенство слоёв GaP-на-сапфире можно качественно оценить по появлению индуцированных беспорядком дополнительных полос КРС [A6].

Установлено, что основной вклад в оптические потери эпитаксиальных слоев GaP-на-сапфире вносит рассеяние на неоднородностях поверхности. Среднеквадратичная шероховатость поверхности может быть снижена до 3,8 нм за счет предварительного формирования низкотемпературного нуклеационного слоя GaP, при этом красное смещение края поглощения вследствие структурного несовершенства слоя составляет менее 0,2 эВ, а спектральная зависимость значения показателя преломления в спектральном диапазоне 550 - 1700 нм соответствует значениям объемного монокристаллического GaP.

Рисунок 3. а) Схематическое представление решеточного согласования на интерфейсе GaP / Al 2 O 3 . Пунктирной линией отмечена плоскость двойникования {11-1} в решетке GaP , b ) ПЭМ изображения гетерограницы слоя GaP (111) на Al 2 O 3 (0001), выращенного с помощью двухстадийной методики # B , c ) Изображение, полученное методом пространственной Фурье-фильтрации рисунка b ) c выделенной периодичностью соответствующей плоскостям решетки GaP и решетки Al 2 O 3 , красные стрелки указывают согласование плоскостей решеток 5 к 4. На вставке: соответствующий фильтруемый Фурье образ - белые и зеленые круги, обозначают выбранные пространственные частотные составляющие в отфильтрованном изображении.

Рисунок 3. а) Схематическое представление решеточного согласования на интерфейсе GaP / Al 2 O 3 . Пунктирной линией отмечена плоскость двойникования {11-1} в решетке GaP , b ) ПЭМ изображения гетерограницы слоя GaP (111) на Al 2 O 3 (0001), выращенного с помощью двухстадийной методики # B , c ) Изображение, полученное методом пространственной Фурье-фильтрации рисунка b ) c выделенной периодичностью соответствующей плоскостям решетки GaP и решетки Al 2 O 3 , красные стрелки указывают согласование плоскостей решеток 5 к 4. На вставке: соответствующий фильтруемый Фурье образ - белые и зеленые круги, обозначают выбранные пространственные частотные составляющие в отфильтрованном изображении.

Проведенные исследования позволили сформулировать требования и рекомендации к технологии МПЭ для формирования гетероструктур GaP-на-сапфире высокого оптического качества (Рисунок 4 a) и c)). Показано, что синтезированные структуры пригодны для дальнейшего формирования функциональных элементов нанофотоники методами электронной литографии и сухого плазмохимического травления, например, высокодобротных гибридных оптических наноантенн Au/GaP (Рисунок 4 b)) [A6].

Рисунок 4. a ) Фотография структуры с эпитаксиальным слоем GaP (111) толщиной 200 нм, выращенным на прозрачной подложке Al 2 O 3 (0001), b ) РЭМ- изображение одиночной GaP наноантенны, на вставке - АСМ-топография исходной поверхности эпитаксиальной структуры GaP / Al 2 O 3 , c ) коэффициент поглощения GaP в логарифмическом масштабе. Пунктирная линия – спектральная зависимость объемного GaP (согласно [21]).

В пятой главе представлены результаты исследования структурно-фазовых превращений в ННК GaP, формирующихся по самокаталитическому механизму пар-жидкость-кристалл, вызванных изменением ростовых условий в процессе МПЭ. Показано, что основной проблемой, затрудняющей оценку структурных и оптических свойств эпитаксиальных массивов ННК, является неконтролируемое формирование на поверхности подложки трехмерного островкового слоя, объем которого может превышать объем ННК в несколько раз. В главе описан разработанный метод пробоподготовки, позволяющий применить метод порошковой рентгеновской дифракции с использованием микрофокусного лабораторного источника рентгеновского излучения для фазового анализа отделенных от ростовой подложки массивов ННК. Исследуемая серия структур представляла собой массивы ННК GaP, выращенные на поверхности SiOx/Si(111) при разной температуре подложки (590, 610, 620 °С) и состоящие из двух сегментов с равной продолжительностью роста. Верхний сегмент ННК формировался при увеличенном в 1.5 раза давлении молекулярного потока P2. На основе данных растровой и просвечивающей электронной микроскопии было показано, что увеличение молекулярного потока V- группы в процессе МПЭ может приводить к постепенному поглощению каталитической галлиевой капли. В результате, при достижении критического объема Ga- капли, формирующиеся под каталитической каплей слои GaP кристаллизуются в метастабильной структуре типа вюрцита. Методами рентгеноструктурного анализа и оптической микроспектроскопии КРС показано, что формирование вюрцитной модификации GaP наблюдается только в вертикально ориентированных ННК [A7, A8]. Развитый в работе комплекс методик количественного анализа фазового состава самокаталитических массивов ННК GaP, позволил определить условия процесса МПЭ, способствующие эпитаксиальной стабилизации вюрцитной фазы GaP в самокаталитических ННК в виде сегментов протяженностью до 500 нм (см. рисунок 5), и как следствие, уточнить параметры элементарной ячейки метастабильной вюрцитной модификации GaP a и c, составляющие 3,839 ± 0,007 Å и 6,340 ± 0,015 Å, соответственно [A7, A9].

Достоверность проведенного исследования фазового состава свойств ННК подтверждена как данными рентгеноструктурного анализа в модах картографирования обратного пространства и полнопрофильного анализа порошковой дифракции, так и статистическим анализом данных просвечивающей электронной микроскопии с дифракционным контрастом. Также показано, что появление дополнительных полос КРС, связанных с более низкой симметрией метастабильной вюрцитной структуры, позволяет судить о фазовой однородности ННК методом микроспектроскопии [A8, A10].

Рисунок 5. Темнопольное ПЭМ изображение одиночного ННК с дифракционным контрастом в луче рефлекса вюрцитной фазы GaP , (масштабная метка 500 нм), и соответствующие изображения высокоразрешающей ПЭМ вюрцитной и сфалеритной областей ННК , (масштабная метка 5 нм).

В шестой главе диссертации представлены результаты исследований структурных и оптических свойств массивов самокаталитических гетероструктурированных ННК GaPN/GaP выращенных на поверхности SiOx/Si(111). Формирование ННК осуществлялось в два этапа с равной продолжительностью роста, при этом на втором этапе формирования ННК к потокам Ga и P2 добавлялся поток химически активного азота. Исследуемые структуры в серии отличались режимом работы радиочастотного плазменного источника азота. Методами микроспектроскопии КРС и фотолюминесценции были изучены особенности оптических свойств массивов ННК на ростовой подложке, одиночных ННК перенесенных на вспомогательную оптически-контрастную кварцевую подложку, а также массивов ННК инкапсулированных в гибкую полимерную мембрану и отделенных от исходной подложки. Применение данных методов подготовки образцов позволило провести исследование эффектов связанных с резонансной локализации оптического поля в ННК, а также избавится от нежелательного влияния трехмерного островкового слоя, неконтролируемо формирующегося в процессе МПЭ ННК. В частности, в главе представлены результаты сравнительного исследование низкотемпературного ФЛ отклика, как мембран с отделенными ННК, так и ростовых подложек после отделения массива ННК, содержащих на своей поверхности трехмерным слой GaP, которые показали, что встраивание азота при самокаталитическом росте пар-жидкость кристалл можно оценить, как в 3-5 раз эффективнее чем при росте трехмерных островков по механизму пар-кристалл [A11]. При этом гетероструктурированные ННК Ga(N,P)/GaP формирующиеся на подложках Si(111) в процессе МПА-ПЭ по самокаталитическому механизму демонстрируют яркий фотолюминесцентный отклик в диапазоне длин волн от 600 до 650 нм при комнатной температуре, что соответствует содержанию азота в азотсодержащей области ННК ~1% [A11, A12].

Рисунок 6. a ) Спектр низкотемпературной ФЛ мембран с инкапсулированными массивами ННК GaP и GaPN / GaP отделенными от ростовой подложки (на вставке- геометрия эксперимента), b ) РЭМ-изображение нижней поверхности мембраны; масштабная метка соответствует 1 мкм.

Сопоставление полученных данных с результатами структурных исследований методом ПЭМ показали, что присутствие потока химически активного азота не вносит разрешимых данной методикой изменений в морфологию или структуру ННК. При этом изменение параметра решетки, связанное с встраиванием ~1% азота [A13], оказывается трудноразрешимым как методами ПЭМ, вследствие малого разрешения, так и методом рентгеноструктурного анализа вследствие размерного уширения рефлексов, связанного с двойникованием кристаллической структуры ННК. По этой причине, для исследования химического состава ННК в работе исследовалось появление дополнительных мод КРС, связанных с образованием твердого раствора Ga(N,P). В главе представлены основные результаты исследований фазовой однородности ННК методом микроспектроскопии КРС и ФЛ позволившие установить геометрию гетероперехода формирующегося при добавлении потока химически активного азота в процессе МПА-ПЭ самокаталитических ННК GaP. Представлен анализ неоднородности карт пространственного распределения отклика ФЛ и сигнала КРС на основе этих данных сделан вывод о формирование гетероперехода GaPN/GaP аксиальной геометрии. Показано, что локализация света в одиночных ННК способствует увеличению интенсивности сигнала КРС и фотолюминесцентного отклика на торцах ННК более чем в 10 раз и модуляции спектра люминесценции ННК в соответствии с поддерживаемыми ННК резонансами Фабри-Перо [A11].

Рисунок 7. Карты пространственного распределения сигнала КРС, полученные от одиночного GaPN / GaP ННК, перенесенного на вспомогательную прозрачную кварцевую подложку, где а) интегральная интенсивность полосы рассеяния на поперечных оптических фононах GaP ( TO ), b ) интегральная интенсивность характерной для тв. р-ров Х-моды, с, d ) характерные спектры ( c ) КРС и (с) ФЛ отклика ННК, полученные в областях азотсодержащего (1) Ga ( N , P ), и (2) GaP сегментов ННК (геометрия эксперимента и карта пространственного распределения интенсивности сигнала ФЛ представлены на вставках) .

В заключении дается краткое обобщение основных результатов и выводов:

1) Показано, что в азотсодержащих слоях GaNxP1-x с содержанием азота x>0.5%, выращенных на поверхности буферных слоев GaP/Si(001), ориентация плоскости антифазных доменных границ изменяется от плоскостей {110} к наклонным плоскостям {111} и {112}, что ведет к полной аннигиляции антифазных доменов с увеличением толщины азотсодержащего слоя более 100-200 нм. Релаксация упругих напряжений в решеточно-рассогласованных гетероструктурах GaNxP1-x/GaP/Si(001) с содержанием азота в диапазоне от 3 до 5% происходит за счет образования дефектов двойникования по наклонным плоскостям {11-1}. Предложена конструкция буферных слоев Ga(N,P)/GaP на Si(001), позволяющая полностью подавить распространение антифазных доменных границ для дальнейшего однодоменного формирования функциональных A3B5 гетероструктур на Si(001).

2) Впервые продемонстрировано, что, несмотря на несоответствие структурной симметрии и параметров элементарных ячеек GaP (структура типа сфалерита) и сапфира Al2O3 (структура типа корунда) при МПЭ росте слоев GaP на прозрачных диэлектрических подложках α-Al2O3(0001), реализуется механизм доменного эпитаксиального согласования групп атомных плоскостей GaP и Al2O3 с соотношение периодов плоскостей пленки и подложки 5 к 4. Показано, что оптимизация ростовых условий позволяет получить ориентированные слои GaP (111) на прозрачных сапфировых подложках, спектральные зависимости значения показателя преломления и коэффициента экстинкции которых близки к наблюдаемым значениям в объемном монокристаллическом GaP.

3) Получены новые данные о влиянии химического состава и структурных особенностей гетероструктур Ga(N,P)/GaP/Si(001) и GaP/Al2O3(0001) на процессы комбинационного рассеяния света в эпитаксиальных слоях, позволяющие проводить характеризацию структурного совершенства и химического состава гетероструктур методами оптической спектроскопии.

4) Разработана методика количественного анализа фазового состава самокаталитических массивов ННК GaP, позволившая определить условия процесса МПЭ, способствующие эпитаксиальной стабилизации вюрцитной фазы GaP. Впервые посредством полнопрофильного анализа данных порошковой дифракции установлены параметры элементарной ячейки вюрцитной фазы GaP в самокаталитических ННК, составляющие 3,839 ± 0,007 Å и 6,340 ± 0,02 Å.

5) Показано, что добавление потока химически активного азота при самокаталитическом формировании ННК GaP в процессе МПЭ-ПА ведет к формированию аксиального гетероперехода GaNP/GaP, при этом встраивание азота при самокаталитическом росте пар-жидкость кристалл происходит в 3 - 5 раз эффективнее чем в механизме пар-кристалл Яркий фотолюминесцентный отклик в диапазоне длин волн от 600 до 650 нм и эффекты локализации оптического излучения в ННК GaNP/GaP, позволяют рассматривать их в качестве нового материала энергоэффективных светоизлучающих устройств видимого диапазона

Цитируемая литература

[1]. A. D. Bolshakov et al., “Growth and Characterization of GaP/GaPAs Nanowire Heterostructures with Controllable Composition,” Phys. status solidi – Rapid Res. Lett., 13, 11, 1900350, DOI:10.1002/pssr.201900350

[2]. X. Lu, X. Gao, C. Li, J. Ren, X. Guo, and P. La, “Electronic structure and optical properties of doped gallium phosphide: A first-principles simulation,” Phys. Lett. A, 381, 35, 2986–2992, DOI:10.1016/j.physleta.2017.07.016

[3]. M. R. Lorenz, G. D. Pettit, and R. C. Taylor, “Band Gap of Gallium Phosphide from 0 to 900°K and Light Emission from Diodes at High Temperatures,” Phys. Rev., 171, 3, 876–881, DOI:10.1103/PhysRev.171.876

[4]. R. R. Moskalyk, “Gallium: the backbone of the electronics industry,” Miner. Eng., 16, 10, 921–929, DOI:10.1016/j.mineng.2003.08.003

[5]. O. Y. Koval et al., “Structural and optical characterization of dilute phosphide planar heterostructures with high nitrogen content on silicon,” CrystEngComm, 22, 2, 283–292, DOI:10.1039/C9CE01498E

[6]. S. Sukrittanon, A. Dobrovolsky, W.-M. Kang, J.-S. Jang, B.-J. Kim, W. M. Chen, I. A. Buyanova, and C. W. Tu, “Growth and characterization of dilute nitride GaN x P 1−x nanowires and GaN x P 1−x /GaN y P 1−y core/shell nanowires on Si (111) by gas source molecular beam epitaxy,” Appl. Phys. Lett., 105, 7, 072107, DOI:10.1063/1.4893745

[7]. I. A. Buyanova, G. Pozina, J. P. Bergman, W. M. Chen, H. P. Xin, and C. W. Tu, “Time-resolved studies of photoluminescence in GaNxP1−x alloys: Evidence for indirect-direct band gap crossover,” Appl. Phys. Lett., 81, 1, 52–54, DOI:10.1063/1.1491286

[8]. W. Shan, W. Walukiewicz, K. M. Yu, J. Wu, J. W. Ager, E. E. Haller, H. P. Xin, and C. W. Tu, “Nature of the fundamental band gap in GaNxP1−x alloys,” Appl. Phys. Lett., 76, 22, 3251–3253, DOI:10.1063/1.126597

[9]. Y. Lan, J. Li, W. Wong-Ng, R. Derbeshi, J. Li, and A. Lisfi, “Free-Standing Self-Assemblies of Gallium Nitride Nanoparticles: A Review,” Micromachines, 7, 9, 121, DOI:10.3390/mi7090121

[10]. W. G. Bi and C. W. Tu, “N incorporation in GaP and band gap bowing of GaN x P 1− x,” Appl. Phys. Lett., 69, 24, 3710–3712, DOI:10.1063/1.117197

[11]. T. F. Kuech, S. E. Babcock, and L. Mawst, “Growth far from equilibrium: Examples from III-V semiconductors,” Appl. Phys. Rev., 3, 4, 040801, DOI:10.1063/1.4944801

[12]. V. V. Fedorov et al., “Droplet epitaxy mediated growth of GaN nanostructures on Si (111) via plasma-assisted molecular beam epitaxy,” CrystEngComm, 20, 24, 3370–3380, DOI:10.1039/C8CE00348C

[13]. A. D. Bolshakov et al., “Effects of the surface preparation and buffer layer on the morphology, electronic and optical properties of the GaN nanowires on Si,” Nanotechnology, 30, 39, 395602, DOI:10.1088/1361-6528/ab2c0c

[14]. I. Németh, B. Kunert, W. Stolz, and K. Volz, “Heteroepitaxy of GaP on Si: Correlation of morphology, anti-phase-domain structure and MOVPE growth conditions,” J. Cryst. Growth, 310, 7–9, 1595–1601, DOI:10.1016/j.jcrysgro.2007.11.127

[15]. N. Dietz, A. Miller, J. T. Kelliher, D. Venables, and K. J. Bachmann, “Migration-enhanced pulsed chemical beam epitaxy of GaP on Si(001),” J. Cryst. Growth, 150, 691–695, DOI:10.1016/0022-0248(95)80297-P

[16]. D. A. Kudryashov, A. S. Gudovskikh, A. M. Mozharov, A. D. Bol’shakov, I. S. Mukhin, and Z. I. Alferov, “Simulation of characteristics of double-junction solar cells based on ZnSiP2 heterostructures on silicon substrate,” Tech. Phys. Lett., 41, 12, 1120–1123, DOI:10.1134/S106378501512007X

[17]. R. Kuroiwa, H. Asahi, K. Asami, S.-J. Kim, K. Iwata, and S. Gonda, “Optical properties of GaN-rich side of GaNP and GaNAs alloys grown by gas-source molecular beam epitaxy,” Appl. Phys. Lett., 73, 18, 2630–2632, DOI:10.1063/1.122535

[18]. D. Dagnelund, X. J. Wang, C. W. Tu, A. Polimeni, M. Capizzi, W. M. Chen, and I. A. Buyanova, “Effect of postgrowth hydrogen treatment on defects in GaNP,” Appl. Phys. Lett., 98, 14, 141920, DOI:10.1063/1.3576920

[19]. A. Martin, S. Combrié, A. de Rossi, G. Beaudoin, I. Sagnes, and F. Raineri, “Nonlinear gallium phosphide nanoscale photonics [Invited],” Photonics Res., 6, 5, B43, DOI:10.1364/PRJ.6.000B43

[20]. K. Schneider, P. Welter, Y. Baumgartner, H. Hahn, L. Czornomaz, and P. Seidler, “Gallium Phosphide-on-Silicon Dioxide Photonic Devices,” J. Light. Technol., 36, 14, 2994–3002, DOI:10.1109/JLT.2018.2829221

[21]. G. E. Jellison, “Optical functions of GaAs, GaP, and Ge determined by two-channel polarization modulation ellipsometry,” Opt. Mater. (Amst)., 1, 3, 151–160, DOI:10.1016/0925-3467(92)90022-F