Метрологическая обработка результатов измерений

1. Определим погрешность прибора: Dпр = 0,1 г.

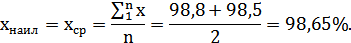

2. Определим наилучшую оценку значений:

3. Запишем результат в виде:

=

=  ± ∆

± ∆

= 98,65 ± 0,1.

= 98,65 ± 0,1.

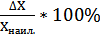

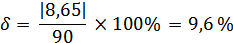

4. Определим относительную погрешность:

,

,  =

=  100% = 0,1%

100% = 0,1%

=

=  ±

±  = 98,65 ± 0,1% 9,7 ± 0,1%.

= 98,65 ± 0,1% 9,7 ± 0,1%.

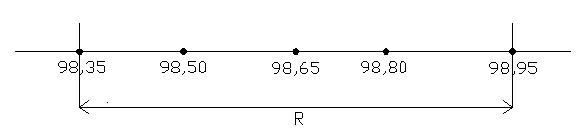

5. Определим размах: R = хmax – xmin, R = 98,8 – 98,5 = 0,3.

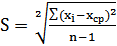

При однократных измерениях число измерений ограничено, поэтому вычисляют не случайную погрешность s, а приближенное значение, которую называют средней квадратической погрешностью, S s.

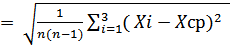

6.  , S =0,21.

, S =0,21.

| n | хi | хср | хср – хi | (хср – хi) 2 |

| 1 | 98,8 |

98,65 | - 0,15 | 0,0225 |

| 2 | 98,5 | 0,15 | 0,0225 | |

| S = 0 | S = 0,045 |

7. Определим суммарную погрешность:

Σ∆ = ∆приб. + ∆мет. + ∆случ. + ∆сист. .

∆приб. = 0,1.

∆мет. 0 - из-за несовершенства метода измерений, некорректности алгоритмов и формул по которым производят вычисления в результатах измерения.

∆случ. = 0,21 ( средняя квадратическая погрешность)

∆сист. согласно РМГ 43-2001 найдем по формуле:

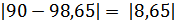

∆сист.  , ∆сист =

, ∆сист =  = 0,15.

= 0,15.

Σ∆ = 0,1 + 0 + 0,21 + 0,15 = 0,46.

Самую большую погрешность в измерениях дает случайная погрешность (0,21). Случайные погрешности нельзя исключить из результатов измерений путем введения поправок, однако их можно существенно уменьшить путем увеличения числа единичных измерений. Но это в свою очередь ведет к увеличению затраченного времени экспериментатором на проведение эксперимента.

Заключение

Случайная погрешность измерения – составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных с одинаковой тщательностью, одной и той же физической величины.

В проявлении случайных погрешностей не наблюдается какой-либо закономерности, они обнаруживаются при повторных измерениях одной и той же величины в виде некоторого разброса получаемых результатов. Случайные погрешности неизбежны, неустранимы и всегда присутствуют в результатах измерений. Причин их возникновения множество. В данном случае погрешности вызваны: погрешностью промокательной бумаги, марлевой ткани, геометрии металлического кольца; выбором лабораторных весов по классу точности (специальный, высокий, средний), по виду (механические или электрические, с автоматическим, полуавтоматическим или неавтоматическим уравновешиванием); колебаниями температуры окружающей среды; округлениями показаний СИ.

Значение водоудерживающей способности растворных смесей по ГОСТу 28013-98 должно быть не менее 90%.

Наилучшая оценка – 98,65%.

Метрологическая обработка результатов была проведена со средней точностью, которая составляет 9,6%.

Список источников

1. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. – М.: Станадартинформ, 2010. – 16 с.

2. ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия. – М.: МНТКС, 1999. – 22 с.

3. Коновалов, А. С. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник / А. С. Коновалов. — М.: Юрайт-Издат, 2005. — 345 с.

4. Методы и способы повышения точности измерений. Часть первая

[Электронный ресурс], – информационный сайт. Режим доступа: http://www.kipia.info/publication – свободный (Дата обращения: 6.12.2015г).