Прогрессированием считают снижение СКФ на 5 и более мл/мин/1,73 м2 в год.

На 1 стадии ХПН, когда еще нет снижения функции, течение болезни и прогноз определяются выраженностью маркеров почечного повреждения, а также особенностями, присущими данной нозологии. Решающее значение имеет этиотропная и патогенетическая терапия, для подбора которой необходим дифференциальный диагноз, в некоторых случаях – биопсия почки. Однако и методы нефро/кардиопротекции должны применяться на самых ранних стадиях ХПН, особенно при высокой протеинурии / альбуминурии.

Это же касается и 2 стадии ХПН. Регулярно проводится оценка скорости прогрессирования, степень достижения основных целевых клинико-лабораторных показателей, продолжается и при необходимости корригируется комплекс нефро/кардиопротективной терапии.

Начиная с 3 стадии, все больные нуждаются в обязательном регулярном наблюдении нефрологом не реже 1 раза в 6-12 месяцев. Показанием к нефропротективному лечению на этой стадии ХПН служат не только протеинурия / альбуминурия, но и снижение СКФ, которое достигает значительной выраженности. Оно отражает формирование олигонефронии, которая активизирует универсальные гемодинамические и молекулярно-клеточные механизмы прогрессирования нефросклероза. Роль нефропротективного лечения становится особенно велика. В то же время увеличивается и риск побочных действий ингибиторов АПФ и блокаторов ангиотензиновых рецепторов. При гломерулонефритах, если сохраняется активность заболевания, следует продолжать и патогенетическую терапию. Резко возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений.

4 стадия ХПН, как правило, непродолжительна по времени, имеет переходный характер. Возможности нефропротективного лечения на этом этапе небольшие, так как нет достаточного запаса времени, чтобы реализовался его потенциал, в то же время риск осложнений особенно высок. Тем не менее, ее продолжение оправдано, однако требует повышенной осторожности и частого лабораторного контроля. Больные с 4 стадией ХПН ставятся на учет в диализном центре, где проводится подготовка к заместительной почечной терапии ЗПТ (формирование артерио-венозной фистулы, вакцинация против вирусного гепатита).

Больным с 5 стадией ХПН показано плановое начало заместительной почечной терапии диализа, либо пересадка почки

u ДИЕТА

Она должна содержать малое количество белка (0,8-0,6-0,5 г/кг/сут в зависимости от степени повышения концентрации креатинина в сыворотке крови, снижения СКФ). Для этого можно рекомендовать рис, овощи, картофель и сладкое. Строгость соблюдения малобелковой диеты следует ослабить при концентрации сывороточного альбумина ниже 30 г/л. Диета больных на плановом гемодиализе приближается к рациону здоровых. При низкобелковой диете (0,6-0,5 г/кг/сут) требуется добавление незаменимых аминокислот и кетокислот (10-12 таблеток "Кетостерила" в сутки) для снижения риска отрицательного азотистого баланса. Суточное потребление соли зависит от суточного выделения натрия и степени полиурии. При наличии гиповолемии и/или повышенной экскреции ионов натрия с мочой ограничивать потребление соли не следует (например, при поликистозной болезни почек). При оптимальном режиме объём потребляемой жидкости должен превышать суточный диурез на 500 мл.

u ДИУРЕТИКИ

В условиях ХПН часто наблюдают резистентность к диуретикам, так как почечный кровоток снижен и препарат не поступает к месту действия. При снижении СКФ до 25-30 мл/мин тиазидные диуретики не назначают. Петлевые диуретики применяют в индивидуально подобранной дозе: так, при отсутствии реакции на введение внутривенно 40 мг фуросемида дозу следует увеличивать до получения эффекта (максимально допустимая доза - 240 мг).

u АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Антигипертензивная терапия должна быть длительной и непрерывной. Лечение начинают с малых доз препаратов, постепенно повышая их до терапевтического уровня. Оптимальный уровень АД, который обеспечивает достаточный почечный кровоток и не индуцирует гиперфильтрацию, составляет 130/80-130/85 мм рт.ст. (если нет противопоказаний - ИБС, выраженного атеросклероза церебральных артерий). На более низком уровне (125/75 мм рт.ст) следует поддерживать АД у больных ХПН с протеинурией 1 г/сут и более.

• Для лечения АГ при ХПН применяют следующие препараты.

◊ Петлевые диуретики (салуретики); тиазидные диуретики и спиронолактоны применяют в начальной стадии ХПН.

◊ Ингибиторы АПФ (противопоказаны при двустороннем стенозе почечной артерии, тяжёлом нефроангиосклерозе, гиперкалиемии, выраженной дегидратации, далеко зашедшей ХПН, а также при АГ вследствие циклоспориновой нефропатии, тяжёлой анемии). Из ингибиторов АПФ более эффективны и безопасны пролонгированные препараты, метаболизируемые в печени и поэтому назначаемые при ХПН в обычных дозах: рамиприл, беназеприл, фозиноприл. Дозы эналаприла, лизиноприла, трандолаприла снижают адекватно степени ХПН

Антагонисты кальция обладают кардиопротективным действием, правда, менее выраженным, чем ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов A-II. К достоинствам антагонистов кальция относится возможность их назначения при ХПН в обычных дозах [7]. Однако антагонисты кальция дигидропиридинового ряда (нифедипин, исрадипин, фелодипин), резко расширяя афферентную артериолу, по сравнению с ингибиторами АПФ меньше влияют на нарушения клубочковой ауторегуляции и другие механизмы прогрессирования ХПН.

Блокаторы AT1-рецепторов ангиотензина (лозартан, валсартан, эпросартан) назначают при плохой переносимости ингибиторов АПФ.

◊ β-Адреноблокаторы - атенолол, бетаксолол, метопролол, бисопролол и др. - применяют при тяжёлой ренин-зависимой почечной АГ и наличии противопоказаний назначению ингибиторов АПФ и блокаторов AT1-рецепторов ангиотензина.

◊ Из препаратов центрального действия применяют метилдопу, которая благоприятно влияет на почечный кровоток и может использоваться при беременности (дозу препарата при ХПН следует снизить 1,5-2 раза).

◊ α-Адреноблокаторы положительно влияют на почечный кровоток. Обычно применяют доксазозин по 2-8 мг/сут (чаще 4 мг/кг) в один приём.

• На любой стадии ХПН противопоказаны ганглиоблокаторы, гуанетидин.

u КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРКАЛИЕМИИ

В острой ситуации вводят петлевые диуретики, проводят коррекцию ацидоза, вводят соли кальция (физиологические антагонисты калия), применяют гемодиализ. При хронически сохраняющейся гиперкалиемии показано применение ионообменных полистиреновых смол по 40-80 мг/сут, иногда - в комбинации с сорбитом, вызывающим диарею.

u КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЦИДОЗА

При стабильной ХПН обычно достаточно ежедневного поступления 20-30 ммоль бикарбоната натрия (1 мл 4,2% раствора гидрокарбоната натрия содержит 0,5 ммоль этого вещества).

u КОРРЕКЦИЯ КАЛЬЦИЕВО-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА

Необходимо ограничить поступление фосфора с пищей до 700-120 мг/сут (уменьшают потребление бобовых, белого хлеба, молока, орехов, риса, какао, красной капусты). Для снижения гиперфосфатемии, вызывающей гиперплазию паращитовидных желез, помимо диетических мер, используют ЛС, препятствующие всасыванию фосфатов в кишечнике: кальция карбонат внутрь после еды по 2 г/сут однократно ежедневно под контролем содержания кальция в плазме (при повышении кальция в плазме приём ЛС необходимо временно прекратить либо уменьшить дозу вдвое). Показаны также препараты эссенциальных кетокислот: кетостерил внутрь по 0,1-0,15 г/кг/сут длительно. Кетостерил способствует нормализации содержания фосфора и кальция в крови, уменьшает секрецию паратиреоидного гормона.

u АНТИГИПЕРЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Этот вид лечения важен, учитывая вклад атеросклеротических изменений сосудов в неиммунные механизмы прогрессирования нарушений почечных функций, однако информация по этому вопросу до конца не изучена. Для лечения гипертриглицеридемии предлагают гемфиброзил (в дозе 600-1200 мг/сут).

u КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРУРИКЕМИИ

Его проводят при наличии клинических признаков подагры. Назначают аллопуринол в дозе 100 мг/сут.

u КОРРЕКЦИЯ АНЕМИИ

Для того чтобы у больных ХПН можно было достичь и поддерживать концентрацию гемоглобина на уровне более 120 г/л на фоне лечения эпоэтином или без такового, необходимо дополнительное назначение препаратов железа:

• железа [III] гидроксид полимальтозат по 100-200 мг перорально однократно на ночь в течение 3 мес, или

• железа [III] гидроксид сахарозный комплекс по 100-200 мг внутривенно 1 раз в неделю в течение 3 мес под контролем концентрации ферритина в сыворотке крови (оптимальный уровень - 200-400 мкг/л).

u ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИКАРДИТА И ПЛЕВРИТА

В обоих случаях важен гемодиализ. При развитии тампонады сердца проводят перикардиоцентез с введением ГК, а при неэффективности - перикардэктомию.

u ГЕМОДИАЛИЗ И ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ

Показание к началу диализного лечения - снижение СКФ до 10 мл/мин (повышение концентрации креатинина в сыворотке крови до 9-10 мг/дл). Диализное лечение начинают при более низкой концентрации креатинина и более высоком уровне СКФ при развитии:

• стойкой гиперкалиемии (более 6,5 ммоль/л);

• злокачественной АГ с признаками ХСН;

• тяжёлой гипергидратации с риском отёка лёгких, головного мозга;

• уремической периферической полиневропатии;

• декомпенсированного метаболического ацидоза.

Трансплантация почки

u Абсолютные противопоказания (при которых трансплантация в принципе не может быть выполнена).

■ Злокачественные новообразования.

■ Органическое поражение сердечно-сосудистой системы, осложнённое хронической недостаточностью кровообращения IIБ-III степени.

■ Нарушение мозгового кровообращения.

■ Хроническая дыхательная недостаточность.

■ Цирроз печени и печёночная недостаточность любой этиологии.

■ Распространённый тяжёлый атеросклероз с артериальной недостаточностью или делающий технически невозможным выполнение пересадки почки.

■ Психические заболевания.

■ СПИД.

- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: этиология, патогенез, клиническая картина.

ЯБ - представляет собой хроническое рецидивирующее заболевание, протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, ведущим проявлением которого служит образование дефекта (язвы) в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки.

Этиология, классификация.

Формы ЯБ

- ЯБ, ассоциированная с H.pylori

- ЯБ, не ассоциированная с H.pylori

- Лекарственные язвы при постоянном приеме

- НПВП или АСК

- Кортикостероиды

- Клопидогрель

- Варфарин

- Эндокринные язвы (синдром Золлингера-Эллисона)

- Идиопатическая гиперсекреция HCl

- «Сосудистые» язвы (синдром мезентериальной ишемии)

- Стресс, злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и т.д.

По числу язвенных поражений:

- одиночные;

- множественные.

По размерам:

- язвы малых (до 0,5 см в диаметре);

- средних (0,6-1,9 см в диаметре) размеров;

- большие (2,0-3,0 см в диаметре) и

- гигантские (свыше 3,0 см в диаметре) язвы.

Стадия течения заболевания:

- обострения,

- рубцевания (эндоскопически подтвержденная стадия «красного» и «белого» рубца) и

- ремиссии, а также имеющаяся рубцово-язвенная деформация желудка и двенадцатиперстной кишки.

Клиника

Жалобы на: боль в подложечной обл. с иррадиацией в левую половину грудной клетки и левую лопатку; боль после приема пищи(через 20-30 минут при язвах желудка; через 1,5-2 часа при язвах 12-ти перстной кишки); «голодные» боли, возникающие натощак и проходящие после приема пищи, а также ночные боли; отрыжка кислым, тошнота, запоры; похудание, поскольку, несмотря на сохраненный, а иногда даже повышенный аппетит, пациенты ограничивают себя в еде, опасаясь усиления болей.

Диагностика

Критерии установления диагноза заболевания/состояния:

Диагноз язвенной болезни устанавливается на основании:

1)анамнестических данных (характерные жалобы, выявление язвенной болезни прежде)

2)физикального обследования (обнаружение болезненности и резистентности мыщц брюшной стенки при пальпации)

3) инструментального обследования (обнаружение язвенного дефекта при эндоскопическом и рентгенологическом исследовании желудка и двенадцатиперстной кишки

Лабораторная диагностика:

- ОАК с определением уровня Hb и гематокрита (чаще всего остается без изменений, но может обнаруживаться анемия (скрытые кровотечения));

- анализ кала на скрытую кровь;

- определения антигена H.pylori в кале (ПЦР)

- уреазный дыхательный тест на H.pylori

- уреазный тест на H.pylori при ФГДС

Если больной принимает ИПП, то их прием нужно прекратить за 2 недели до тестирования, если нельзя прекратить, использовать серологические методы.

Инструментальная диагностика:

- ЭГДС (подтверждает наличие язвенного дефекта, уточняет его локализацию, глубину, форму, размеры, позволяет оценить состояние дна и краев язвы, выявить сопутствующие изменения слизистой оболочки, нарушения гастродуоденальной моторики, при проведении исследования берется биопсия из

3-х мест с последующим гистологическим исследованием, для исключения злокачественных поражений + анализ на H.pylori

- рентгенографии желудка и двенадцатиперстной кишки (при невозможности проведения эндоскопического исследования) ( «ниша» на контуре или на рельефе слизистой оболочки)

- КТ органов брюшной полости (с подозрением на перфорацию язвы с целью ее подтверждения, позволяет определить наличие свободного газа в брюшной полости, объем и характер выпота, локализовать патологические изменения, в том числе определить расположение перфорационного отверстия)

Лечение

- Диета, режим труда и отдыха.

- Эрадикация H.pylori

Идеальной эрадикационной терапией можно считать терапию, отвечающую следующим требованиям:

• Постоянно высокий уровень эрадикации H.рylori

• Простой режим приема (удобство)

• Низкая частота побочных эффектов

• Экономичность

• Минимальное влияние резистентных штаммов на частоту эрадикации

• Эффективное воздействие на язвенный процесс.

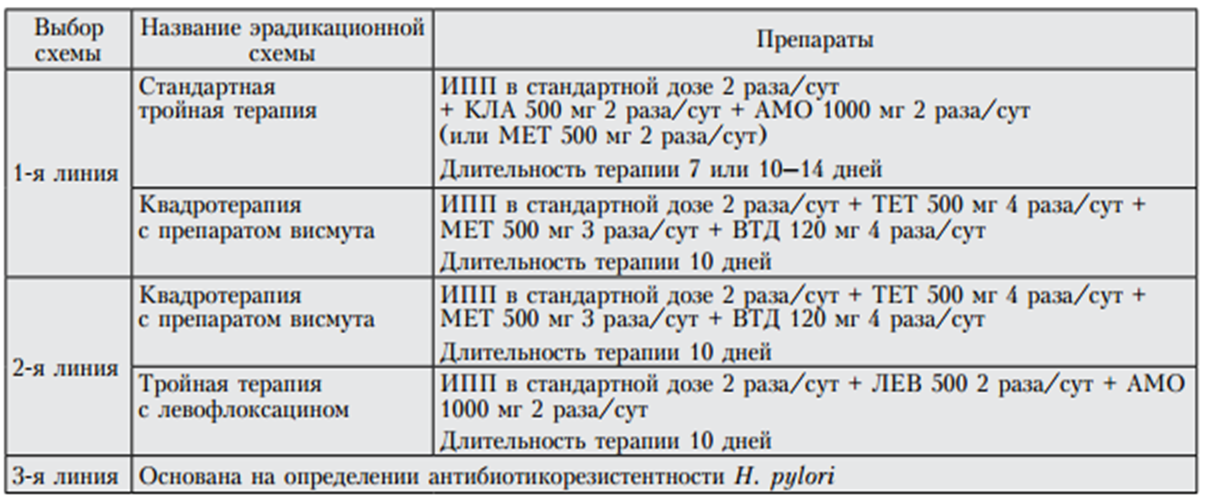

КЛА-кларитромицин; АМО-амоксициллин; МЕТ-метронидозол; ВТД-висмута трикалия дицинат

КОНТРОЛЬ ЭРАДИКАЦИИ

Для определения успешной эрадикации H. pylori интервал после завершения эрадикационной терапии должен составлять как минимум 3-4 недели.