24.Масштаб наклонного снимка равнинной местности.

1. Фотограмметрия: определение, назначение, краткие исторические сведения

Фотограмметрия – техническая наука изучающая методы определения размеров формы и положения объектов на плоскости или в пространстве по их фотографическому или нефотографическому изображению.

Фотограмметрия получила наибольшее развитие в решении мониторинга территорий, при проектных изысканиях, формы и содержании объектов, при решении дорожной планировки территории, проведении обмерных работ существующих архитектурных объектов.

Краткие исторические сведения

Фотограмметрия появилась в середине XIX века. Применять фотографии для создания топографических карт впервые предложил французский геодезист Доминик Ф. Араго в 1840 г.

Начальный период развития фотограмметрий (до 1900 г.) характеризуется возникновением, разработкой ее основ и применением для решения локальных задач в интересах военной разведки и картографирования. В России методы фотограмметрии начали применять в последние десятилетия XIX в.

Второй этап развития фотограмметрии (с начала и до 60-х гг. XX в.) характеризуется становлением, развитием и массовым применением методов аэрофототопографической съемки на базе специальных фотограмметрических приборов.

Третий этап развития фотограмметрии (начало 1960-х до середины 1980-х гг.) характеризуется развитием и массовым использованием аналитических методов.

Широкое использование фотограмметрии в народном хозяйстве страны обусловлено следующими ее достоинствами:

1) высокой точностью измерений и информации об объекте

2) большой производительностью труда, достигаемой благодаря

измерению не самих объектов, а их изображения;

3) полной объективностью и достоверностью результатов измерений,

4) возможностью получения в короткий срок информации о

состоянии всего объекта и отдельных его частей.

5) возможностью изучения неподвижных, быстро или медленно

движущихся объектов, а также скоротечных или медленно проходящих

процессов

6) исследованием объектов дистанционным (бесконтактным) методом.

Современное состояние фотограмметрии характеризуется массовым применением цифровых методов обработки материалов аэро и космической съемки, базирующихся на достижениях аналитической фотограмметрии и теории компьютерного зрения, машинной графики и распознавания образов, теории сигналов и теории информаций, вычислительной геометрии и многих других отраслей знаний.

2. Фотоаппарат: назначение и устройство и основные характеристики.

Фотоаппарат— устройство для получения и фиксации неподвижных изображений материальных объектов при помощи света.

Состоит из: Корпус, к которому крепится объектив, кассета и элементы работы фотоаппарата.

Объектив – главная часть фотоаппарата, с его помощью строится изображение, снимаемого объекта.

Кассета – предназначена для размещения светочувствительного слоя.

Затвор – с помощью затвора регулируется выдержка, т.е. время в течении которого свет проходит через объектив и попадает на светочувствительный слой.

Диафрагма – предназначена для регулирования интенсивности светового потока, проходящего через объектив.

3. Фотообъектив. Его основные характеристики.

Фотографический объектив – представляет собой сложную оптическую систему, состоящую из комбинации собирательных и рассеивающих линз и предназначенную для получения действительного обратного изображения фотографируемого объекта. Все линзы объектива ограничены шаровыми поверхностями различных радиусов и центрированы относительно прямой, проходящей через центры кривизны всех линз. Эта прямая называется главной оптической осью, а совпадающий с ней луч - главным оптическим лучом.

Хроматическая операция – является следствием дисперсии света при прохождении им линз объектива.

Сферическая операция – возник из-за несовпадения фокусов крайнего и центрального лучей.

Дисторсия объектива – вызывает искажения подобия изображения. Является следствием искривлением хода луча при прохождении им объектива.

Если нет дисперсии α=α (tgα`/tgα >1, то дисторсия положительная)

Характеристики объектива:

1. Фокусное расстояние - изменение масштаба изображения

2. Угол поля изображения - центральная часть угла поля зрения, в котором изображение, снимаемого объекта будет получено максимально четко

3. Относительность отверстия – выражается отношением диаметра действительного отверстия объектива i к фокусному расстоянию.

1/(f/i)=1/K (K- число стоящее на объективе)

4. Светосила объектива – отношение освещенности, созданное объективом на освещенном слое, к яркости объекта.

J=E/B

5.Гиперфакальное расстояние – расстояние от объектива фотоаппарата до ближайшей границы снимаем объекта, где изображение будет всегда резким.

4. Основная формула оптики, масштаб изображения, разрешающая сила объектива.

1/f=1/d+1/D - Главная формула оптики

Разрешающая способность снимка – фактор, зависящий от разрешающей силы объектива фотокамеры и разрешающей способности эмульсионного слоя, характеризующий их свойство раздельно изображать

мелкие детали объекта.

Разрешающая сила объектива выражается наименьшим углом между лучами, изображающими две точки раздельно, или числом различимых линий на 1 мм изображения. В угловой мере разрешающая

сила объектива : Ф" = 140"/ d (2.9)

где d — диаметр отверстия объектива, выраженный в миллиметрах,

а в линейной мере: R = 16904 / f об (2.10)

где R=1/1d (d-толщина отдельно взятой линии)

Формулы (2.9) и (2.10) позволяют определить теоретическую разрешающую силу объектива. Фактическая разрешающая сила объектива значительно меньше теоретической. Это объясняется наличием в каждом объективе различных искажений. Также, разрешающая сила реального объектива ограничена дифракцией света.

Разрешающую способность можно определить различными способами:

1/Rc=1/Rобъектива+1/Rфотоаппарата

По радиальным миррам, расположенным на фотоснимке, определяется по формуле:

R=N/  d

d

Где N – число черно-белых сегментов; П – 3.14; D – диаметр круга, расположенного на пересечении радиальных мирр (кружка нерезкости).

Масштаб изображения – отношение отрезка на плане к реальному расстоянию.

M=L/l=L0*m/ l

5. Светочувствительные материалы: назначение и основные характеристики.

Светочувствительные материалы— химические соединения, вещества, биологические светочувствительные материалы, электронные устройства произвольной сложности, которые под действием электромагнитного излучения (в том числе — видимого света) меняют свои структурные или физико-химические свойства.

Назначение:

Негативный

Позитивный

Обращаемый

Основные свойства:

Светочувствительность- способность светочувствительного слоя создавать после экспонирования и проявления, фотоизображение.

Фотографическая широта - способность фотоматериала правильно воспроизводить интервал яркостей объекта съемки.

Коэффициент контрастности – показатель показывающий способность фотоматериала тем или иным различием почернений передавать различие яркостей объектов съемки.

Спектральная чувствительность - определяет степень реагирования эмульсионного слоя на различные цвета спектра.

Фотографическая вуаль - способность фотоматериала к почернению под воздействием проявителя даже в тех местах, на которые свет не действовал.

Разрешающая способность - характеризуется количеством линий, раздельно передаваемых на 1 мм эмульсионного слоя.

6. Светофильтры и светочувствительный материал: назначение и основные характеристики.

Светофильтры – оптические системы изменяющие спектральный состав и величину проходящего через них потока лучистой энергии в диапазоне от 0,1 – 30мкм 100-3000 км.

Видимый спектр 0.4 – 0.75 мкм

Светофильтры бывают:

· Монохроматические (пропуск лучи одной очень узкой зоны спектра)

· Субтрактивные (поглощающие лучи полной узкой зоны спектра)

· Селективные (пропуск лучи одной, но довольно широкой зоны спектра)

· Компенсационные (служащие для приближения цвето-чувствительной системы к зрительному восприятию человеческого глаза)

Светочувствительные материалы— химические соединения, вещества, биологические светочувствительные материалы, электронные устройства произвольной сложности, которые под действием электромагнитного излучения (в том числе — видимого света) меняют свои структурные или физико-химические свойства.

7. Фотографическая съемочная система: назначение и характеристика ее составных частей.

Фотограф съемочная система – совокупность технических средств регистрирующее электромагнитное излучение, поступающее от объекта (0.4 – 0.76 мкм)

Фотограф метод позволяет зафиксировать предмет или явление в определенный момент времени с послед его изучением по полученной фотографии.

ФСС состоит из: Фотоаппарата и Светочувствительного материала.

Фотоаппарат— устройство для получения и фиксации неподвижных изображений материальных объектов при помощи света.

Светочувствительные материалы— химические соединения, вещества, биологические светочувствительные материалы, электронные устройства произвольной сложности, которые под действием электромагнитного излучения (в том числе — видимого света) меняют свои структурные или физико-химические свойства.

9.Разрешающая способность фотографических съемочных систем.

Разрешающую способность системы (объектив + эмульсионный слой), находят в результате фотографирования данным фотоаппаратом миры в лабораторных или полевых условиях.

Экспериментальные исследования показали, что между разрешающей силой объектива (R), разрешающей способностью эмульсионного слоя (N) и разрешающей способностью системы (объектив + эмульсионный слой) Ro существует связь:

1/R0 = l /R + l/N

Разрешающая способность наземных снимков около 100 лин/мм, аэрофотоснимков — 50 лин/мм в центре и 20 лин/мм на краях. Величина R0 существенно изменяется в зависимости от контраста миры, условий фотографирования и способов обработки фотоматериала. Кроме того, визуальная оценка качества изображения миры носит субъективный характер. Поэтому разрешающая способность определяется с невысокой точностью.

10.Негативный и позитивный фотографический процессы.

Для перевода скрытого изображения в видимое необходимо выполнить проявление в результате которого в экспонируемых частях светочувствительного слоя (где попал свет) галоидное серебро восстанавливается до металлического.

При фотографической съемке под действием света в различных участках светочувствительного слоя образуется незаметное глазом, так называемое скрытое изображение. Далее светочувствительный материал сначала проявляют, опуская в проявитель - специальный химический раствор, переводящий скрытое изображение в видимое. После споласкивания в воде пленку переносят во второй раствор, который удаляет из слоя остатки не подвергшегося освещению и не проявленного галогенного серебра. Этот раствор называется фиксажом, а процесс обработки в нем - фиксированием.

Описанный процесс химико-фотографической обработки называется негативным процессом, а полученное изображение - негативом. Изображение на негативе по светам и теням обратно объекту съемки.

Затем с негативов контактным или проекционным способом получают позитив.

Контактный способ печати – масштаб полученного позитива =масштабу негатива.

Проекционный способ – получение позитива с увеличением (Используют увеличители и фототрансформаторы)

Процесс изготовления позитива складывается из:

1)Экспонирования негативного материала, или фотопечати

2)Химико-фотографической обработки.

11.Краткие сведения по цветной фотографии.

Цветная фотография — совокупность способов получения фотографических изображений, воспроизводящих с некоторой точностью как яркостные, так и цветовые различия фотографируемых объектов.

При фотографическом процессе цвет получают 2 способами:

1.Аддитивный (сложение цветов)

Ч/Б съемка -> фотографируют один и тот же объект 3 раза с помощью С,К,З светофильтра

2. Субтрактивный (вычитание цветов)

Получение цвета путём вычитания из спектрально-равномерного белого цвета отдельных спектральных составляющих.

12.Аддитивный способ получения цвета.

Аддитивный способ, или способ сложения цветов, основанный на трёхцветовой теории зрения, даёт возможность получать все цвета и оттенки с помощью смешения (сложения) в определённых пропорциях трёх основных цветов: красного, зелёного и синего. Так, если одновременно проецировать на экран три различно окрашенных световых потока: красный, зелёный и синий, то соответствующим подбором яркости этих потоков можно получить любой цвет.

13.Субтрактивный способ получения цвета.

На практике цветное изображение из субтрактивного способа получают следующим образом: с чёрно-белых цветоделённых негативов обычным фотографическим путем печатают чёрно-белые цветоделенные позитивы, которые подвергают окраске в дополнительный цвет к цвету светофильтра данного негатива, и затем окрашенные позитивные изображения совмещают по их очертаниям на белой бумажной подложке или на прозрачной плёнке. В итоге получают цветное изображение, цвета которого приближаются к оригиналу. Относительная простота и некоторые другие преимущества субтрактивного метода привели к широкому внедрению его в фотографию.

14.Основные сведения по аэрофотосъемке.

Аэрофотосъемка – комплекс работ по фотографированию земной поверхности.

Выполняется с носителей аэрофотосъемочной аппаратуры.

Носители: самолеты ТУ134, А-30, Аи2, вертолеты К26,дельтопланы..

Состав работ по аэрофотосъемки:

1 Подготовит работы,

2 Аэро-фотографирование,

3 Первичная фотолабораторная и фотограмметрическая обработка.

Параметры фотограф: 1/m=f/H m,f,H

Классификация:

1.  Маршрутная, выполняется полосой вдоль направлении съемочной трассы (дороги, трубопроводы, реки)

Маршрутная, выполняется полосой вдоль направлении съемочной трассы (дороги, трубопроводы, реки)

2. Многомаршрутная (сплошная) выполняется путем проложения ряда прямолинейных параллельных маршрутов залета.

Для облегчения вождения самолета и захода его с маршрута на маршрут заранее намечают на карте хорошо видимые с воздуха ориентиры.

По углу наклона съемочной оси фотоаппарата:

1 Горизонт съемка α=0о ,

2 Гиростабилизированная съемка α=10-40`,

3 Плановая съемка α<3o,

4 Перспективная съемка α>3o

По масштабу:

1 Крупномасштабная крупнее 15000,

2 Среднемасштабная 15000-50000,

3 Мелкомасштабная 50000-200000,

4 Свехмелкомасштабная 200000-1000000

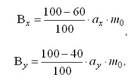

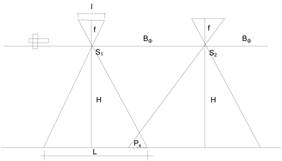

15.Базис фотографирования. Рассчитать значение В, если известны Px,H,f (формат снимка 18x18см).

Базисом фотографирования - называется расстояние, которое пролетает самолет между двумя соседними точками фотографирования. Базис фотографирования вычисляется по формулам:

Bx– продольный базис фотографирования по маршруту;

Bx– продольный базис фотографирования по маршруту;

By– расстояние между осями двух смежных маршрутов;

αx ,αy– размеры продольной и поперечной стороны аэрофотоснимка;

M0– знаменатель масштаба аэрофотосъемки.

Для облегчения вождения самолета и захода его с маршрута на маршрут заранее намечают на карте хорошо видимые с воздуха ориентиры.

16.Продольное и поперечное перекрытие снимков. Рабочая площадь аэрофотоснимка

Продольное – перекрытие между 2 соседними снимками одного маршрута

Продольное – перекрытие между 2 соседними снимками одного маршрута

Px> 56% Px=60% 80%

Поперечное – перекрытие между снимками 2 соседних маршрутов.

Py>20% Py= 30%

Рабочая площадь снимка – площадь ограниченная линиями, проходящими по серединам продольного и поперечного перекрытия снимков.

Практическая рабочая площадь – площадь ограниченная линиями, проходящими через контурные точки местности, лежащие в углах теоретической раб площади.

Практическая рабочая площадь – площадь ограниченная линиями, проходящими через контурные точки местности, лежащие в углах теоретической раб площади.

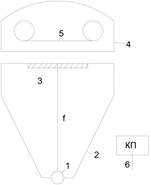

17.Аэрофотоаппарат: назначение, устройство, принцип работы.

Аэрофотоаппарат (АФА) — специализированный оптико-механический прибор для аэрофотосъёмки, установленный на атмосферном летательном аппарате. Предназначен для ведения фоторазведки, контроля боевых действий, картографирования местности и других видов фотодокументирования.

Для топографической съемки – АФА-ТЭ, АФА-ТЭС-10,РС-30

Состав:

Состав:

1) Объектив

2) Корпус (крепится к нижней части корпуса и содержит оптическую систему, в которую входит объектив, светофильтры, компенсатор сдвига изображения и др.)

3) Кадровое окно

4) Кассета (служит для размещения фотопленки и приведения ее светочувствительного слоя при экспонировании в соприкосновение с плоскостью прикладной рамки. В промежутке между экспозициями фотопленка перематывается с подающей катушки на принимающую.)

5) Пленка

6) Командный прибор (обеспечивает автомат работу АФА во время аэросъемки)

За время t должен быть выполнен цикл работы аэрофотоаппарата, включающее в себя: спуск затвора, отключение прижимного уст-ва, перемотка пленки, прижим пленки, взвод затвора.

Калибровка аэрофотоаппарата — процесс определения элементов внутреннего ориентирования и параметров дисторсии.

Дисторсия (искривление) — аберрация оптических систем, при которой линейное увеличение изменяется по полю зрения. При этом нарушается подобие между объектом и его изображением.

18.Основные параметры аэрофотосъемки и их определение.

Фокусное расстояние – с его помощью можно менять масштаб изображения. Можно предвычислить ожидаемый масштаб и расстояние до объекта съемки.

Масштаб - отношение отрезка на плане к отрезку на местности.

Высота фотографирования - для того, чтоб определить высоту фотографирования аэроснимка, необходимо иметь карту на этот участок местности и знать фокусное расстояние камеры фотоаппарата. Выбираются две пары точек на снимке и на карте. По возможности эти пары точек должны располагаться как можно дальше друг от друга. Прямые, соединяющие эти пары точек, должны проходить как можно ближе к главной точке снимка.

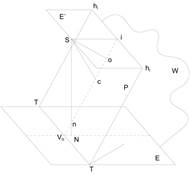

19.Элементы центральной проекции.

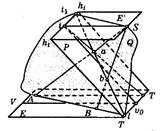

Пространственный чертеж линейной перспективы

Пространственный чертеж линейной перспективы

Е - предметная плоскость, содержащая проектируемые объекты (соответствует снимку местности или объекту)

Р - картинная плоскость, в которой строится изображение объектов (плоскость снимка);

S - центр проекции (в фотограмметрии - узловая точка объектива);

ТТ - основание картины, или ось перспективы, линия пересечения предметной и картинной плоскостей;

W - плоскость главного вертикала, проходящая через центр проекции S перпендикулярно к предметной E и картинной плоскостям P;

Vo- главная точка основания картины, точка пересечения основания картины ТТ с плоскостью главного вертикала W;

Е' - плоскость действительного горизонта, проходящая через центр

проекции S параллельно предметной плоскости;

hihi - линия действительного горизонта, пересечение картинной

плоскости и плоскости действительного горизонта;

i - главная точка схода, пересечение линии действительного горизонта

hihi с плоскостью главного вертикала;

о - главная точка картинной плоскости (аэроснимка), точка пересечения

главной оптической оси с картинной плоскостью

Sо - главная оптическая ось съемочной камеры, проходящая через центр

проекции перпендикулярно картинной плоскости (отрезок

Sо равен фокусному расстоянию съемочной камеры /);

n - точка надира, точка пересечения картинной плоскости с отвесной линией,

опущенной из центра проекции;

N - проекция точки надира, точка пересечения предметной плоскости с

отвесной линией, опущенной из центра проекции (в фотограмметрии отрезок

соответствует высоте фотографирования);

с — точка нулевых искажений, точка пересечения биссектрисы

угла наклона картинной плоскости, отсчитываемого в точке S, с главной вертикалью;

20.Перспектива точки, прямой и отвесной линии на чертеже линейной перспективы.

Пусть в предметной плоскости дана прямая АВ, и требуется построить ее проекцию аb в картинной плоскости.

Искомая проекция аb лежит в проектирующей плоскости Q, проходящей через центр проекции S и прямую АВ, потому для ее нахождения достаточно построить плоскость и провести проектирующие лучи SА и SВ .

Поскольку прямая АВ принадлежит плоскостям Е и Q, то линией их пересечения является продолжение прямой до ее пересечения с основанием картины ТТ в точке l.

Плоскость Q пересекает плоскость действительного горизонта Е'

по прямой Si причем, отрезок Si параллелен исходной прямой

АВ, поскольку оба они лежат в параллельных плоскостях Е и Е'.

Точки i1 и I принадлежат картинной Р и проектирующей Q плоскостям, и потому соединяющая их прямая i1l является линией пересечения плоскостей Р и Q.

Теперь для нахождения искомой проекции аb достаточно провести проектирующие лучи SА и SВ, пересечение которых с линией i11 даст точки а и b.

Точка i1 называется точкой схода перспективы прямой предметной плоскости АВ, линия i11 - направлением перспективы этой прямой, а точка l - двойной. Заметим, что точка i1 является проекцией бесконечно удаленной точки прямой АВ, так как является точкой пересечения картиннои плоскости с проектирующим лучом, проведенным из центра проекции в эту бесконечно удаленную точку. Поэтому главную точку схода i называют точкой схода проекций прямых предметной плоскости, параллельных проекции главной вертикали, а линию действительного горизонта hihi- геометрическим местом точек схода проекций всех прямых предметной плоскости.

Исходя из изложенного, для построения перспективы прямой предметной плоскости необходимо выполнить следующие действия:

•найти двойную точку, продолжив исходную прямую до

пересечения с основанием картины;

•отыскать точку схода проекции прямой, проведя параллельную

ей линию из центра проекции до пересечения с линией действительного горизонта;

•провести направление перспективы, соединив двойную точку с

точкой схода;

•провести в концы прямой предметной плоскости проектирующие лучи, пересечение которых с направлением перспективы даст искомую проекцию

21.Элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимков.

Элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимка определяют положение снимка относительно объектива фотоаппарата и снимаемой местности или объекта.

1) Элементами внутреннего ориентирования называют величины, определяющие положение центра проекции относительно плоскости аэроснимка.

1) Элементами внутреннего ориентирования называют величины, определяющие положение центра проекции относительно плоскости аэроснимка.

f,x0,y0 Главные точки снимка и фокусное расстояние всегда известны.

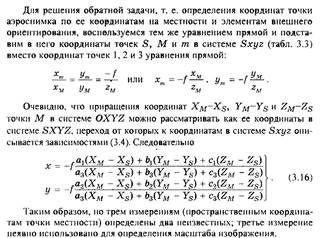

2) Элементы внешнего ориентирования определяют положение снимка относительно снимаемой местности.

Формулы связи координат точек снимка и местности:

Формулы связи координат точек снимка и местности:

XAг=Xsг+(ZAг-Zsг)[a1(xa-xo)+a2(ya-yo)-a3f / c1(xa-xo)+c2(ya-yo)-c3f]

YAг=Ysг+( ZAг-Zsг) [b1(xa-xo)+b2(ya-yo)-b3f / c1(xa-xo)+c2(ya-yo)-c3f]

ai bi ci – направляющие косинусы кот явл тригоном функциями углового эл-та внеш ориентирования.

a1=Cosα*Cosœ-Sinα*Sinω*Sinœ

По этим формулам сначала решаем обрат фотограмметрическую задачу , которая заключается в том, что по известным геодезическим координатам опорных точек определить углы элементов внешнего ориентир снимка. А затем решаем прямую фотограмметрическую задачу.

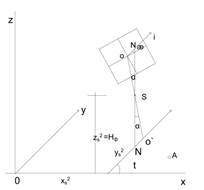

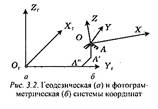

22.Системы координат применяемые в фотограмметрии.

1) Плоская прямоугольная система координат

координатная система является внутренней и используется для определения положения точек аэроснимка.

2) Фотограмметрическая система координат - S центр фотографироввания

выбирается так, чтобы зависимости между координатами соответственных точек снимка и местности имели наиболее простой вид. Ее начало совмещается с произвольной точкой (например, с точкой местности А или с центром проекции), а координатные оси направляются так, чтобы система оставалась прямоугольной и правой. Чаще всего ось ОХ совмещают с направлением маршрута. Положение точек в фотограмметрической системе определяется координатами X, У и Z.

3) Геодезическая система координат

23.Зависимость между координатами точек объекта и координатами их изображений на снимках.

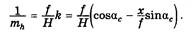

24.Масштаб наклонного снимка равнинной местности.

Масштаб горизонтального снимка равнинной местности постоянен и определяется отношением фокусного расстояния съемочной камеры к высоте фотографирования. Наклонный снимок содержит перспективные искажения, и его масштаб уже не будет постоянным, что подтверждает и перспектива сетки квадратов, следовательно, масштаб изображения следует определять как отношение бесконечно малых отрезков наклонного снимка и местности:

Масштаб по горизонталям (ф = 90°). Подкоренное выражение в знаменателе формулы равно k, а искомый масштаб:

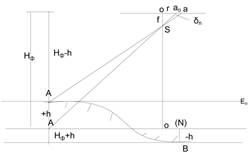

25.Влияние угла наклона снимка на положение точек изобразившегося объекта.

Снимки полученные в результате фотографирования имеют искажение, которое приводит к их разно масштабности.

Основными факторами приводящими к изменению масштаба является угол наклона, рельеф местности. Они приводят к смещению точек относительно их истинного положения.

На точность полученного плана также влияют и физические факторы (атмосферная рефракция, кривизна земли, дисторсия объектива).

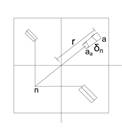

26. Влияние рельефа местности на положение точек изобразившегося объекта

α=0 δn=0a-0ao δn=rh/H смещение точки за рельеф местности

r- расстояние от точки снимка т N (точка надира) h-превышение точки или высота H-высота фотограф (из паспорта)

27.Использование аэрофотоснимков для измерительных целей.

Аэрофотоснимок — фотографическое изображение местности, полученное с самолета или другого летательного аппарата. Аэрофотоснимок горизонтального участка плоской местности, полученный при отвесном положении оптической оси АФА, представляет собой контурный план этой местности пригодный для различных измерений.

Аэрофотоснимок плановый — снимок, полученный при производстве плановой аэрофотосъемки.

В равнинных районах плановым А., если известен его масштаб, можно пользоваться в измерительных целях так же, как и картой, при этом ошибка в определении расстояний не превысит 1—2 мм по сравнению с тем, как если бы А. был горизонтальным.

В холмистой местности в положение точек, между которыми определяется расстояние, следует ввести поправки за рельеф; аэрофотоснимки горной местности в измерительных целях могут быть использованы лишь с применением соответствующих фотограмметрических приборов.

28.Сущность и способы трансформирования снимков.

Трансформированием называется преобразование центральной проекции (которую представляет собой аэроснимок, полученный при наклонном положении главного оптического луча) в другую центральную проекцию, соответствующую его отвесному положению, с одновременным приведением его к заданному масштабу.

Трансформирование выполняют путем «обратного проектирования» изображения с наклонной картинной плоскости на предметную, соответствующую ортогональной проекции.

В процессе трансформирования полностью исключаются все виды перспективных искажений аэроснимка, вызванных влиянием угла наклона, и разно масштабностью смежных снимков, являющуюся следствием изменения высоты фотографирования.

Способы:

1 Аналитический – основан на преобразовании измерений координат точек наклонного снимка к координатам соответствующим горизонту снимка α=0 .

2 Фототрансформирование – Основывается на использовании фототрансформаторов, с помощью которых происходит преобразование фотографического изображения в фотоплан.

3 Графический – Осуществляется путем трансформирования взаимопроективных сеток на снимке и на основе, где составлен план.