Калибровка цифровых фотокамер по снимкам пространственного тест-объекта

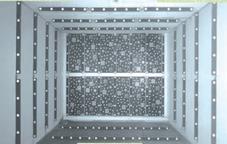

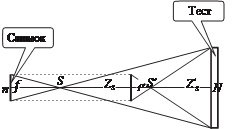

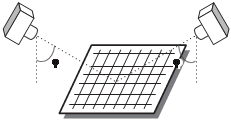

в этом методе фотограмметрическая калибровка цифровых фото- камер производится по снимкам пространственного тест-объекта. Тест-объект представляет собой пространственное поле маркированных точек. Наиболее оптимальным вариантом конструкции пространствен- ного тест-объекта служит тест-объект, представленный на рис. 7.13. Этот тест-объект может быть смонтирован в прямоугольном помещении с размерами по осям X и Y от 2,5 до 5 м, а по оси Z от 6 до 10 м.

На дальней от съемочной камеры стене помещения жестко укре- пляют маркированные точки, равномерно расположенные по площади. Кроме того, на верхней, нижней и боковых стенах помещения укрепля-

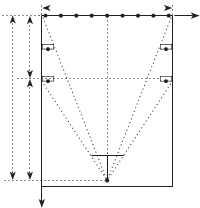

ют ряды маркированных точек в сечениях стен плоскостями параллельными плоскости даль- ней стены. Максимальное рас- стояние между маркированными точками тест-объекта вдоль оси Z должно составлять от 0,2 до 0,4 расстояния от дальней стены до точки фотографирова- ния (рис. 7.14). При калибровке длиннофокусных (узкоуголь-

рис. 7.13

ных) съемочных камер это отношение выбирается равным 0,4, а корот- кофокусных (широкоугольных) — 0,2. Для решения задачи калибровки необходимо располагать точки тест-объекта не менее чем в двух пло- скостях. Однако для обеспечения возможности калибровки камер с раз- личными фокусными расстояниями и повышения точности калибровки желательно располагать точки тест-объекта в 3–5 плоскостях.

На нулевом уровне марки располагаются по вертикали 6–7 рядами, в каждом из которых по 8–10 марок (см. рис. 7.14). На первом, втором уровнях и последующих уровнях марки располагаются по периферии по 8–10 марок на каждой стене, на потолке и на полу. Точки (марки) тест- объекта должны быть выполнены в виде четких геометрических фигур, обеспечивающих максимальную точность наведения измерительной марки цифровой фотограмметри-

На нулевом уровне марки располагаются по вертикали 6–7 рядами, в каждом из которых по 8–10 марок (см. рис. 7.14). На первом, втором уровнях и последующих уровнях марки располагаются по периферии по 8–10 марок на каждой стене, на потолке и на полу. Точки (марки) тест- объекта должны быть выполнены в виде четких геометрических фигур, обеспечивающих максимальную точность наведения измерительной марки цифровой фотограмметри-

ческой системы при измерении координат их изображений на снимках в интерактивном и ав- томатическом режимах.

Координаты точек тест- объекта должны быть определе- ны в местной прямоугольной си- стеме координат, координатная плоскость XY которой должна быть приблизительно параллель- на плоскости дальней стены, а ось Z — дополнять систему ко- ординат до правой.

∆X X

-0 уровень

-0 уровень

-2 уровень

-1 уровень

-1 уровень

l X

f S

Z

рис. 7.14

Координаты X и Y точек должны быть определены со средними квадратическими погрешностями, максимально допустимые значения

которых определяются по формуле m

X = m Y

= 0,1 Zmin D, где Z

f

f

min

— рас-

стояние по оси Z от точки фотографирования до ближайшей к ней точки тест-объекта; 0,1 — точность (в пикселях), с которой можно измерить координаты точек снимков в автоматическом режиме; f — фокусное расстояние съемочной камеры; ∆ — размер пикселя светоприемной ма- трицы съемочной камеры. Такая точность координат точек тест-объекта обеспечит точность определения координат главной точки и дисторсии объектива примерно 0,2–0,5 пикселя.

Координаты Z точек должны быть определены со средними ква- дратическими погрешностями, максимальное значение которых, опре- деляется по формуле m Z = ΔZ/20 000, где ∆Z — глубина тест-объекта, т.е. расстояние вдоль оси Z от дальней стены до ближайшей к съемочной камере точки тест-объекта. Такая точность точек тест-объекта обеспечит точность определения фокусного расстояния камеры примерно 1/10000.

Пример: предположим, что камера имеет f = 50 мм, а размер пикселя

∆ = 0,005 мм. Тест-объект имеет следующие размеры: Zmin= 6 м; ∆Z = 2 м. Тогда

m X=m Y=0,06 мм, m Z = 0,1 мм.

Определение пространственных координат точек тест-объекта целесообразно проводить методом прямой геодезической засечки с помощью электронных тахеометров, обеспечивающих измерение го- ризонтальных и вертикальных углов со средними квадратическими погрешностями 3–5².

Определение элементов внутреннего ориентирования съемочных камер, т.е. их фотограмметрическая калибровка по снимкам простран- ственного тест-объекта, основано на совместном решении системы уравнений коллинеарности, составляемых для каждого измеренного на цифровом снимке изображения точки тест-объекта. Эти уравнения имеют вид:

x - f a11 ( X - X S ) + a21 (Y - Y S ) + a31 (Z - Z S ) - x + d

= 0; ü

|

a13

( X - X S

) + a23

(Y - Y S

) + a33

(Z - Z S )

x ï

ï (7.3.2)

a ( X - X ) + a (Y - Y ) + a (Z - Z ) ý

y0 - f

12

a13

S

( X - X S

22

) + a23

S

(Y - Y S

32

) + a33

S

(Z - Z S )

- y + d y

= 0,ï

þ

где f — фокусное расстояние съемочной камеры; x0, y0 — координаты

главной точки в системе координат снимка; x, y — координаты изобра- жения точки тест-объекта в системе координат снимка; X, Y, Z — коорди- наты соответствующей точки тест-объекта в системе координат объекта; X S, Y S, Z S — координаты точки фотографирования (центра проекции); a ij — элементы матрицы преобразования координат (направляющие косинусы), являющиеся функциями угловых элементов внешнего ориен- тирования съемочной камеры ω, α, κ; d x, d y — поправки в измеренные на снимке координаты x, y изображения точки тест-объекта за дисторсию объектива, определяемые уравнениями (7.3.1).

Полученную по всем измеренным на снимке изображениям точек тест-объекта систему уравнений решают способом приближений по ме- тоду наименьших квадратов. в результате решения системы уравнений определяют элементы внешнего ориентирования снимка X S, Y S, Z S, ω, α, κ и элементы внутреннего ориентирования снимка f, x0, y0, k1, k2, k3, p1, p2 с оценкой точности их определения.

При решении исходные уравнения приводят к линейному виду, раскладывая их в ряд Тейлора с сохранением членов только первого порядка малости, и переходят к уравнениям поправок вида:

Bδ + L = V,

(7.3.3)

где B — матрица коэффициентов уравнений поправок (частные произ- водные от исходных уравнений по неизвестным) размерностью m×n (m

— число уравнений, n — число неизвестных); δ — матрица поправок к элементам внешнего ориентирования снимка и элементам внутреннего ориентирования, размерностью 1×n; L — матрица свободных членов размерностью 1×m; V — матрица поправок в измеренные координаты точек снимка размерностью 1×m.

в нашем случае m = 2k, где k — число точек тест-объекта, измерен- ных на снимке, n = 14.

æ a a a ... a a ö

ædX S ö

æ l ö

æ v ö

ç 11 12 13 113 114 ÷

ç dY ÷

ç x1 ÷

ç x1 ÷

ç b11

b12

b13 ... b113

b1 14 ÷

ç S ÷

ç l y1 ÷

ç v y1 ÷

B = ç . . . . . . ÷; δ = ç dZ S ÷; L = ç ... ÷; V = ç ... ÷.

ç ÷ ç ... ÷ ç ÷ ç ÷

ç a k1 a k 2 a k 3 .... a k 13 a k 14 ÷ ç ÷ ç l xk ÷ ç v xk ÷

ç b b b

... b b ÷

ç dp1 ÷

ç l ÷

ç v ÷

è k1 k 2 k 3

k 13 k 14 ø

çç dp ÷÷

è y k ø

è y k ø

è 2 ø

Значения коэффициентов уравнений поправок (7.3.3) a i, b i вычис- ляются по известным значениям координат х, ó изображений точек тест-объекта измеренных на снимке, координат точек тест-объекта X, Y, Z и приближенным значениям элементов внешнего ориентирования снимка X S, Y S, Z S, ω, α, κ и элементов внутреннего ориентирования снимка f, x0, y0, k1, k2, k3, p1, p2. Свободные члены l х, l ó вычисляются по формулам (7.3.2) таким же образом.

Для решения системы линейных уравнений (7.3.3) по методу наи- меньших квадратов переходят к нормальным уравнениям:

BT PBδ + BT PL = 0

или

Nδ + LN = 0,

(7.3.4)

где N — матрица коэффициентов нормальных уравнений размерностью n×n; LN — матрица размерностью 1×n свободных членов нормальных уравнений; P — диагональная матрица весов измерений,

æ p1 0 0 ... 0 ö

|

|

ç p2

P = ç 0 0

0 ... ÷

|

|

p ... 0 ÷; p = 1 ;

3 i m2

|

|

ç ... ... ... ...

è 0 0 0 0

÷ i

÷

p m ø÷

m i — средняя квадратическая ошибка i-го измерения. в результате решения уравнений (7.3.4) получим:

δ = –N–1LN

или

δ = QLN (7.3.5)

где Q — обратная матрица коэффициентов нормальных уравнений.

Таким образом, получают поправки ко всем приближенным значениям неизвестных элементов внешнего ориентирования снимка и элементам внутреннего ориентирования камеры и вычисляют их уточненные значения:

|

X S¢ = X 0 + dX ¢;

|

p2¢ = p0 + dp2¢ .

По уточненным значениям неизвестных снова составляют уравне- ния поправок (7.3.3) и решают полученную систему уравнений по мето- ду наименьших квадратов. Так продолжают до тех пор, пока поправки к неизвестным станут пренебрегаемо малыми величинами. в результате получают уравненные значения элементов внешнего ориентирования снимка и элементы внутреннего ориентирования камеры. в последнем приближении выполняют оценку точности определения неизвестных, т.е. вычисляют средние квадратические ошибки неизвестных:

m j =m

m j =m

m=

m=

Q jj ; (7.3.6)

, (7.3.7)

где μ — средняя квадратическая ошибка единицы веса; Q jj — диагональ- ные элементы обратной матрицы; m–n — число избыточных измерений. С целью повышения надежности и точности определения элементов внутреннего ориентирования калибруемых камер, целесообразно про- изводить съемку тест-объекта многократно с поворотом камеры вокруг оптической оси объектива на 180° и определять искомые параметры в результате совместной обработки измерений, выполненных по всем

полученным снимкам.

|

Критерием оценки точности проведенной фотограмметрической калибровки цифровой камеры и, как следствие, критерием пригодности камеры для выполнения фотограмметрических определений являются значения остаточных погрешностей координат измеренных на снимке точек. Их значения в зависимости от типа калибруемой съемочной ка- меры должны лежать в пределах

от 0,15 до 0,5 пикселя.

По тест-объекту кафедры фотограмметрии МИИГаиК бы- ла выполнена калибровка циф- ровой фотокамеры (рис. 7.15). На рис. 7.16 и 7.17 представлены два образца сертификатов этой кали- бровки. в первом сертификате за единицу измерений был принят пиксель, а во втором миллиметр.

рис. 7.15

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ

Тип камеры – CANON 5D MARK II Серийный номер – 2931522107

Объектив CANON LENS EF – 50 мм

Серийный номер – 14786

Фокусное расстояние

f = 8075,4 +/– 0,4 пикселя

Координаты главной точки:

x0 = 6,4 +/– 0,4 пикселя

y0 = 16,8 +/– 0,6 пикселя

ó

ó

х

Начало системы координат снимка совмещено с центром матрицы

Параметры радиальной дисторсии:

k1 = –2,1391E–009 +/– 1,4421E–011

k2 = 2,8649E–017 +/– 1,3462E–018

Поправки в координаты измеренных на снимке точек, учитывающие влияние радиальной дисторсии, вычисляют по формулам:

d x = (x − x0 )(r 2k1 + r 4k2 ) ;

d y = ( y − y0 )(r 2k1 + r 4k2 ),

где r =

рис. 7.16

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ

Тип камеры – CANON 5D MARK II Серийный номер – 2931522107

Объектив CANON LENS EF – 50 мм

Серийный номер – 14786 Размер пикселя – 6,2 мкм Фокусное расстояние

f = 50,068 +/– 0,002 мм

Координаты главной точки:

x0 = 0,040 +/– 0,003 мм

y0 = 0,104 +/– 0,004 мм

ó

ó

х

Начало системы координат снимка совмещено с центром матрицы

Параметры радиальной дисторсии:

k1 = –5,5646E−005 +/− 3,7515E−007

k2 = 1,9388E−008 +/− 9,1104E−010

Поправки в координаты измеренных на снимке точек, учитывающие влияние радиальной дисторсии, вычисляют по формулам:

d x = (x − x0 )(r 2k1 + r 4k2 ) ;

d y = ( y − y0 )(r 2k1 + r 4k2 ) ,

где r =

рис. 7.17

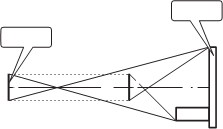

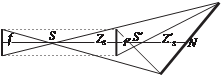

К а л и бр о в к а ц и ф р о в ы х ф о т о к а м е р п о с н и м к а м п л о с к о г о т е с т - о б ъ е к т а, представляющего собой поле марки- рованных точек, расположенных в плоскости, имеет свои особенности, связанные с возможной неопределенностью решения задачи в следствии корреляции фокусного расстояния f с отстоянием Z S при решении об- ратной засечки. Это обстоятельство поясняет рис. 7.18.

Предположем, что плоский тест-объект был снят камерой с фокус- ным расстоянием f из точки S, установленной от объекта на отстоянии

Z S = SN. в результате решения об- ратной засечки при совместном нахождении f и Z S возникает мно- гозначность решения, одним из которых являются произвольные значения f′ и Z′S (см. рис. 7.18), при котором все проектирующие лучи пересекаются в точке S′. в то же время для пространствен-

Z S = SN. в результате решения об- ратной засечки при совместном нахождении f и Z S возникает мно- гозначность решения, одним из которых являются произвольные значения f′ и Z′S (см. рис. 7.18), при котором все проектирующие лучи пересекаются в точке S′. в то же время для пространствен-

рис. 7. 18

ного объекта существует только одно решение в точке S, так как

в точке S′ не пересекаются все лучи (рис. 7.19).

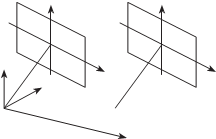

При использовании для фотограмметрической калибровки цифро- вых фотокамер плоского тест-объекта съемку необходимо выполнять при горизонтальном расположении камеры и с наклоном оптической оси камеры относительно плоскости тест-объекта (рис. 7.20), что позволит избежать неопределенности решения задачи. Рекомендуется выполнить наклонную съемку со всех сторон тест-объекта при приблизительно равном угле наклона съемочной камеры.

Снимок

n f S

Z f ' S'

Тест

Z ' S N

Z ' S N

h

Рис. 7.21 иллюстрирует то обстоятельство, что при съемке плоского тест-объекта с на- клоном оптической оси камеры относительно этого объекта проблема неопределенности решения обратной засечки отсут- ствует, так как существует толь- ко одно решение для точки S (по

|

аналогии с пространственным

рис. 7. 19

тест-объектом (см. рис. 7.19)).

Определение элементов внутреннего ориентирования камеры по полученным таким образом снимкам производится в результате совместной обра- ботки результатов измерений по всем полученным снимкам, так же, как и при обработке снимков пространственного тест-объекта. Точки (марки) тест-объекта должны быть выполнены в виде четких геометрических фигур, обеспечивающих максимальную

Определение элементов внутреннего ориентирования камеры по полученным таким образом снимкам производится в результате совместной обра- ботки результатов измерений по всем полученным снимкам, так же, как и при обработке снимков пространственного тест-объекта. Точки (марки) тест-объекта должны быть выполнены в виде четких геометрических фигур, обеспечивающих максимальную

точность наведения при измере- n

|

нии их координат тахеометром на объекте и с помощью фото- грамметрической системы на снимках. Наиболее оптималь- ными фигурами для маркирова- ния точек тест-объекта являются окружность и крест. На рис. 7.22 приведен пример плоского тест- объекта, имеющего маркирован- ные точки в виде окружностей (ГОСНИИаС). Причем каждая точка имеет уникальный гра- фический код, позволяющий автоматически определить номер данной точки.

рис. 7. 20

рис. 7. 20

рис. 7. 21

рис. 7. 22

§7.4. Системы координат и элементы ориентирования наземных снимков

в наземной фотограмметрии используются те же системы ко- ординат снимка, объекта и фотограмметрической модели, которые применяются при обработке аэро- и космических кадровых снимков. Дополнительно в наземной фотограмметрии используют б а з и с н у ю с и с т е м у к о о р д и н а т (рис. 7.23).

y y

y y

Z x x Y

|

B

1 2

X

рис. 7. 23

Начало базисной системы координат совмещено с центром проекции левого снимка S1. Ось Z совмещена с вертикалью, проведенной из центра проек- ции S1. Ось X совпадает с про- екцией базиса фотографиро- вания на горизонтальную пло- скость XY, проведенную через центр проекции S1. Ось Y до- полняет систему до правой. в качестве элементов внешнего

ориентирования наземных снимков используются те же элементы, что и для аэроснимков. Единственное отличие заключается в значении поперечного угла наклона w, которое для наземных снимков равно примерно 90°. Следует отметить, что в наземной фотограмметрии в от- личии от аэрофотограмметрии углы наклона снимков могут принимать значения от 0 до 360°, в зависимости от решаемой задачи.