Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии изобретатель

Ф. В. Токарев.

***

В 1960 году проводилось специальное исследование большого числа отклоненных заявок на изобретения. Оказалось, что из каждых десяти заявок по меньшей мере в четырех неправильно выбрана задача. Неправильно выбрана— это не означает, что заявка была отклонена на основании неизвестных заявителю патентных материалов. Такая ошибка в какой-то мере еще простительна. Нет. Речь идет о принципиально неправильном выборе темы — о тех случаях, когда задача не диктуется развитием техники, а вызвана «капризом художника». Это - мертворожденные изобретения. Если бы они и не были отклонены комитетом по делам открытий и изобретений, их все равно не внедрили бы ни на одном предприятии.

С несколькими такими изобретениями следует познакомиться читателям. В новелле об этих изобретениях ничего не выдумано. Я изменил лишь фамилию изобретателя.

НОВЕЛЛА О САМОЗДОРОВАЮЩЕЙСЯ ШЛЯПЕ, «УТЕЗРИТРЕ-2П» И «БУМАВАПСВИ-16»

Это был приметный человек — метров двух ростом. Все в нем как бы нарочно подчеркивало огромный рост: руки были удивительно длинны, нос вытянулся и навис над седыми усами. Даже очки и зеленая фетровая шляпа были какой-то вытянутой вверх формы.

Он пришел в бюро изобретательства с чемоданом и еще с порога пробасил:

— Здравствуйте! К кому тут с изобретениями?..

В этот момент произошло нечто необычайное. Зеленая шляпа приподнялась над головой изобретателя и приветственно помахала нам изогнутыми полями. Шляпа проделала это сама, изобретатель даже не прикоснулся к ней.

Через две минуты мы уже знали, что изобретателя зовут Викентий Тарасович Шарошечкин, что шляпа — одно из его изобретений, что он пенсионер и изобретательством занимается «для творческого удовольствия».

Работа в бюро изобретательства моментально прекратилась. Все: и сотрудники бюро, и посетители — столпились вокруг Шароречкина, демонстрирующего шляпу.

— Знакомого увижу, чуть голову наклоню—и готово! — говорил Викентий Тарасович. — Механизм изнутри, ничего не заметно. Вот в воскресенье в парк ходил. Все в полном соответствии. Одна беда— не привык еще народ...

Самоздоровающаяся шляпа подготовила нас ко всяким неожиданностям. Однако изобретения, которые Шарошечкин извлек из чемодана, заставили быстро забыть об удивительной шляпе.

Первое изобретение имело весьма внушительный вид. Это был продолговатый ящик со множеством рычагов, зубчатых колес и деталей неизвестного назначения. Изобретение называлось «БУМАВАПСВИ-16». Это означало: «Быстродействующая Универсальная Машина для Автоматических Аплодисментов и свистков, модель шестнадцатая».

— Аплодировать вручную приходится,— объяснил изобретатель.— Самый что ни на есть ручной труд. Опять же и свист — никакой механизации, А тут, пожалуйста, пружинная система. На два вечера хватает. Сейчас покажу.

Шарошечкин передвинул рычаг. В машине заскрипело, закряхтело, ахнуло. Ящик подпрыгнул, затрясся, испустил пронзительный свист. Если верить преданиям, именно так свистел Соловей-разбойник.

Затем Шарошечкин передвинул второй рычаг. Кое-кто из окруживших изобретателя поспешно отошел назад. Однако это оказалось излишней предосторожностью. Машина аплодировала тихо, еле слышно.

— Мощности пока не хватает,— признался Викентий Тарасович, огорченно ероша стоящие торчком волосы.— Но я движок сменю... А пока покажу вам другое изобретение. Называется «УТЕЗРИТРА-2П», то есть «Универсальная ТЕатральная ЗРИтельная ТРубА на 2 Персоны». В театре мне или, скажем, на концерте одни неприятности через высокий рост. Загораживаю, значит, сцену. А с этим всем будет видно. Вместо биноклей их выдавать...

«Утезритра» представляла собой нечто вроде самоварной трубы и устанавливалась на трехногом фотографическом штативе. Разглядеть что-либо сквозь «утезритру» было нелегко: изображение двоилось и расцвечивалось всеми цветами радуги...

— Пустяки! — заверил нас изобретатель.— Можно наладить. Вот усовершенствую — и приду.

Он уложил «бумавапсви» и «утезритру» в чемоданы и направился к двери. Самоздоровающаяся шляпа вежливо приподнялась над головой изобретателя...

Недели через две нам рассказали об испытаниях обеих машин.

Викентий Тарасович появился на премьере спектакля, устроился в последнем ряду партера и все первое действие, к великому удивлению билетерш, наблюдал через «утезритру». По окончании действия он включил «бумавапсви». Здесь, однако, произошла легкая неувязка. Викентий Тарасович при переделке машины оставил без изменений ту ее часть, которая относилась к «СВИ». Зато другая часть, связанная с «АП», была значительно усилена.

Возможно, что при этом Шарошечкин несколько перестарался. В результате «бумавапсви» создала настоящий самум аплодисментов. Прямым следствием этого самума было стремительное удаление изобретателя из зала.

Изобретатель, как полагают некоторые, должен присматриваться ко всему, что можно изменить, переделать, улучшить. Это ошибочное мнение. Изменить и улучшить можно все без исключения орудия и средства техники: ничего неизменяемого нет. Задача изобретателя заключается не в механическом выборе темы, на которую случайно упал взгляд, а в творческом исследовании динамики развития определенного объекта и в обнаружении решающей на этом этапе проблемы, являющейся тормозом общего развития.

Особенно типично это для советского изобретательства, которое связано с плановым производством. Современное производство состоит из ряда последовательных и взаимосвязанных процессов. Общая производственная мощность предприятия обычно ограничивается одним из этих процессов — «узким местом» всего производства. Когда изобретатели бессистемно занимаются всем, что «можно изменить, переделать, улучшить», на отдельных участках производства образуется излишний запас производственной мощности, который остается неиспользованным из-за «узкого места», тормозящего общее развитие.

Показателен в этом отношении такой случай. На заводе металлической нефтетары внедрили изобретение, вчетверо повышающее производительность сварочного агрегата. Казалось, что должен заметно повыситься и выпуск продукции. Но этого не произошло. Усовершенствованный агрегат за два часа выполнил восьмичасовую норму и... остановился; кончились заготовки. Изобретение, на разработку и внедрение которого затратили большие средства, оказалось, в сущности, бесполезным.

На заводе приняли правильное решение: было проведено систематическое обследование с целью выявления «узких мест». Выяснилось, что в первую очередь необходимо повысить производительность труда на двух участках заготовительного цеха. Творческие усилия всех новаторов завода сосредоточились именно на этих участках. Через несколько месяцев удалось существенно изменить технологические процессы в заготовительном цехе, и сварочный агрегат стал работать в полную силу. С тех пор рационализация и изобретательство на заводе планомерно направлялись на устранение, в определенной последовательности, «узких мест».

Вскоре возникла и другая мысль: а что, если поискать «широкие места» — неиспользуемые избытки производственных мощностей? Первое «широкое место» нашлось на компрессорной станции. Перед новаторами поставили задачу: найти рациональное применение для «лишнего» сжатого воздуха. Вскоре в цехах появились пневматические устройства, механизирующие трудоемкие процессы.

Мастерство изобретателя начинается с умения правильно выбрать задачу. А для этого необходимы производственный опыт и широкий технический кругозор.

Четыре задачи, решение которых мы подробно проследили, были учебными. Сейчас хочется предложить читателю еще несколько задач. Эти задачи уже не имеют учебного характера. Они, так сказать, настоящие. И, как всякие настоящие задачи, они пока никем не решены.

Для решения недостаточно тех данных, которые я могу привести. Тем, кто возьмется за решение этих задач, придется начать с уточнения условий. А для этого надо обратиться к соответствующей литературе.

***

МЫСЛИ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ

Многолетний изобретательский опыт убедил меня, что решение любой технической задачи, большой или маленькой, следует начинать с изучения истории вопроса, с изучения той отрасли техники, в которой трудится изобретатель Такая предварительная работа расширяет кругозор, способствует рождению новых, оригинальных мыслей, а главное — исключает возможность вступления на кем-то уже проторенную дорожку.

Изобретатель И. Матросов.

Не замыкайтесь в себе, в коллективе ярче и богаче станет ваш труд.

Академик А. Иоффе.

***

ЗАДАЧА, ПОСТАВЛЕННАЯ... ДЕЛЬФИНОМ

Во время океанского путешествия немецкий ученый Макс Крамер заинтересовался легкостью, с какой дельфины обгоняли быстроходный лайнер. Производя необходимые расчеты, он столкнулся с непонятным противоречием: при такой скорости, учитывая форму и размер тела дельфина, сопротивление воды должно быть в десять раз меньше фактического.

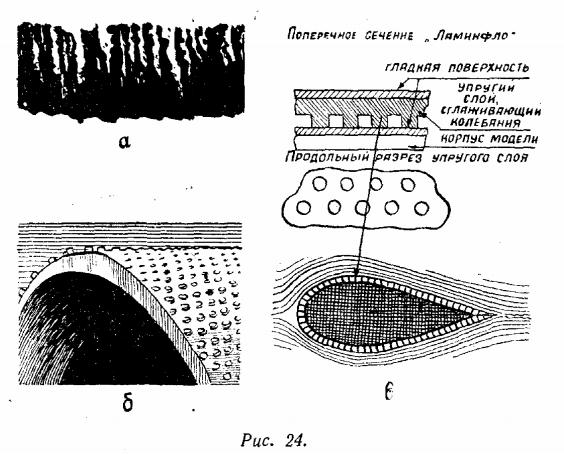

Последующее, более детальное изучение показало, что кожа животного, имеющая эластичное и пористое строение, обладает свойством резко гасить турбулентные завихрения, образующиеся вокруг движущихся в воде тел. На рис. 24-а воспроизведен разрез кожи дельфина. Палочки, сгибаясь, способствуют превращению турбулентного потока в ламинарный.

На основании этого открытия Крамер и группа ученых занялись разработкой искусственного покрытия для увеличения скорости судов. Созданное ими покрытие (рис. 24-6 и 24-в) — ламинфло — состоит из двух слоев тонкой резины, разделенных мягкими резиновыми столбиками, пространство между которыми заполнено вязкой кремнийорганической (силиконовой) жидкостью. Уже первые опыты оказались очень убедительными: турбулентность обтекающих модели струй была вдвое меньшей, чем при испытании моделей той же формы, но сделанных из обычного материала.

Любопытно отметить, что этим «патентом» пользуются и птицы. Их крылья тоже обладают способностью превращать турбулентные потоки воздуха в ламинарные.

В технике существует множество машин и аппаратов, в которых движется вода или воздух. Нельзя ли, например, применить «принцип дельфина» для создания новых типов гидротурбин? Или «принцип птичьего крыла» — для создания новых типов вентиляторов?

Задача состоит в том, чтобы использовать эти принципы в гидротехнике, химической технологи и, на транспорте и т. д.

В данном случае у изобретателя заранее есть средство устранения технических противоречий. Нужно найти эти противоречия. Найти — значит, прежде всего, доказать возможность и целесообразность использования, а затем внести изменения применительно к конкретным условиям.

Некоторые дополнительные сведения о «принципе дельфина», по материалам французского журнала «Сьянс э Ви», приведены в «Юном- технике» № 2 за 1961 год.

ЗАДАЧА ОБ АВТОМОБИЛЯХ

Количество автомобилей во всем мире превышает сейчас сто миллионов. Общая мощность автомобильных двигателей — свыше десяти миллиардов лошадиных сил. Это в тридцать раз больше мощности всех электростанций мира!

Однако коэффициент полезного использования автомобильных двигателей очень невысок. Автомобили, в особенности специализированные, не столько работают, сколько стоят. Во многих случаях автомобили используются всего несколько часов в день, а то и несколько часов в неделю. Да и при работе двигатель автомобиля работает обычно далеко не на полную мощность.

Подобное положение было до недавнего времени и в сельскохозяйственной технике. Самоходные машины использовались лишь несколько дней в году, а все остальное время простаивали. Сейчас в сельском хозяйстве широко применяется принцип самоходного шасси. На такие шасси поочередно устанавливаются различные сельскохозяйственные орудия, и мотор простаивает значительно меньше.

Как применить этот принцип в автомобильном транспорте? Существуют ли какие-нибудь другие способы повысить коэффициент полезного использования автодвигателей?

Даже частичное решение этой задачи будет иметь огромное значение для народного хозяйства.

ЗАДАЧА О БУРОВОМ ДОЛОТЕ

Нефтяные скважины бурят все глубже и глубже. Вместе с глубиной скважин возрастают и трудности. Точнее, возрастают непропорционально быстро. Если первые два километра можно пройти за несколько дней, то два следующих километра требуют уже многих недель. А бурение на глубину в 6—7 километров тянется год и более.

Трудности при глубоком и сверхглубоком бурении обусловлены многими обстоятельствами.

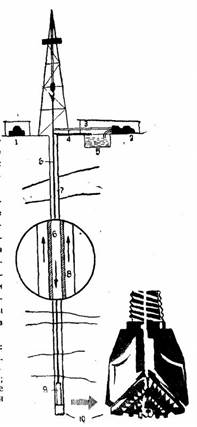

Одно из них — необходимость часто поднимать долото, с помощью которого ведется бурение (рис. 25). На больших глубинах долото быстро изнашивается: его приходится менять через каждые несколько метров. А для этого надо поднимать всю колонну труб, поднимать сотни раз!

Нужно найти способ заменять долото без подъема труб. Или изобрести долото, в котором изношенные зубья автоматически заменялись бы новыми, хранящимися в какой-то обойме долота.

Хотелось бы упомянуть еще о двух задачах, решение которых представляет интерес почти для каждого промышленного предприятия.

Уже десятки лет изобретатели, конструкторы, ученые пытаются найти простой и эффективный способ бесступенчатого регулирования числа оборотов шпинделя станка. Известный советский конструктор , лауреат Ленинской премии Б. Коробочкин подробно изложил сущность этой проблемы в статье, опубликованной в журнале «Изобретатель и рационализатор» № 5 за 1960 год. В этом же журнале № 7 за 1960 год помещена статья главного специалиста Государственного Комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению А. Маликова, посвященная нерешенным проблемам кузнечно-прессовой техники. Пусть читатель ознакомится с этими статьями, они помогут выбрать действительно актуальную задачу, помогут избежать ошибок при решении.

Рис. 25. Так устроена буровая:

1 — привод лебедки; 2 — насосы; 3 — шланг; 4 — лоток; 5 — отстойник; 6— колонна труб; 7 — скважина; 8 — затрубное пространство; 9 — трубобур или электробур; 10 — буровое долото

Обе статьи, однако, ставят задачи в общем виде. Изобретатель должен помнить: не следует искать «универсального» решения. Надо обязательно иметь в виду конкретное оборудование. Лучше всего — оборудование, имеющееся на предприятии, где работает изобретатель.

ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА

Талант рождается не сразу, он постепенно совершенствуется...

Н. С. Хрущев.

Было время, например, когда задачи по интегрированию решались прямым вычислением интеграла как предела суммы. Математик в каждом отдельном случае отыскивал наиболее удобные приемы и, если его «осеняло», решал интеграл. Затем были найдены общие закономерности (основанные на связи интегрирования с дифференцированием), и интегрировать стали «по формулам». Единой формулы нет. Но есть свод наиболее употребительных формул, есть правила, показывающие, в какой последовательности надо пробовать эти формулы.

Так обстоит дело и с техническим творчеством. Полвека назад творчество конструктора почти целиком основывалось на опыте, интуиции, догадке. В ту пору многие сомневались в том, что можно создать научную теорию конструирования машин. Сомневались в том, что можно учить конструкторскому мастерству. Профессор И. Капустин пишет в своей книге «Как создают машины»: «Раньше, когда машин было мало и не была разработана теория проектирования механизмов, их создавали умельцы-механики. С исключительным терпением и упорством они подбирали длины рычагов, точки (шарниры), соединения их, строили десятки вариантов пока, наконец, удалось найти нужную траекторию движения. Для того, чтобы быстрее решить задачу, они изготовляли модели из дерева и картона. Да что там «старые умельцы! Не так давно и мы будучи студентами, вырезали картонные модели механизмов. Теперь наука теория механизмов — помогает конструкторам быстро и правильно проектировать любые механизмы».

Десять - пятнадцать лет назад от рабочего, техника, инженера требовалось лишь уметь осуществлять промышленный процесс на своем участке. Ныне этого мало. Нужно еще и активно участвовать а совершенствовании процесса производства. Уже есть заводы, на которых большинство рабочих и инженерно-технических работников — рационализаторы. В бригадах коммунистического труда, как правило, все имеют на своем счету рационализаторские предложения и изобретения.

Пройдут немногие годы, и изобретательство станет нормой работы каждого советского человека, связанного с техникой. Это, разумеется, не означает, что изобретательский труд перестанет носить творческий характер. Труд является творческим, если его результат — создание нового. Сам же процесс создания нового может быть глубоко осознанным и планомерным.

Недалеко то время, когда научная теория изобретательства займет постоянное и прочное место в программах вузов и техникумов. Сейчас уже сделаны первые шаги на пути к атому, в разных концах страны, на многих предприятиях проводятся семинары по методике изобретательства. Инженеры, техники, рабочие учатся изобретать, учатся планомерно и эффективно совершенствовать технику. Эти семинары — прообраз будущих факультетов изобретательства.

***

ИЗОБРЕТАТЕЛИ О МЕТОДИКЕ

В справедливости многих положений методики меня убеждает собственный многолетний опыт. К достоинствам методики я отнес бы и то обстоятельство, что она помогает развитию изобретательства, подлинно массового, в котором, могут участвовать не только признанные деятели науки и видные специалисты, но и сотни тысяч инженеров, рабочих и рабочих и механизаторов сельского хозяйства, имеющих склонность к техническому творчеству.