По «патенту» природы

Ветряк

При помощи сверхскоростной киносъемки удалось установить, что крыло бабочки совершает в полете не просто машущее движение, но еще и волнообразно изгибается так, что вершина крыла описывает «восьмерку». Если приделать к ветряку подвинутые лопасти в виде крылышек, производящих восьмеркообразные движения, то работать ветряк станет при самом тихом ветре.

Парашют

Из авторского свидетельства № 41356: «Известно, что семена клена, будучи брошены, выравниваются и совершают вращательное движение. На этом свойстве кленового семени и основано устройство парашюта. Предлагаемый парашют выполнен в виде лопасти, снабженной ларчиком, предназначенным для размещения в нем груза».

***

В этом изобретении очень отчетливо проявилась характерная особенность использования природных прообразов. Вуд не знал,

почему ушная раковина у тюленя имеет именно такую форму. На исследования и расчеты просто не оставалось времени, Изобретатель заимствовал у природы готовое решение. И лишь впоследствии удалось понять, на чем именно основан «патент» природы.

Природа - неисчерпаемая «патентная» библиотека. Но этой библиотекой надо уметь пользоваться. Далеко не всегда изобретатели правильно «переписывают» решения природы.

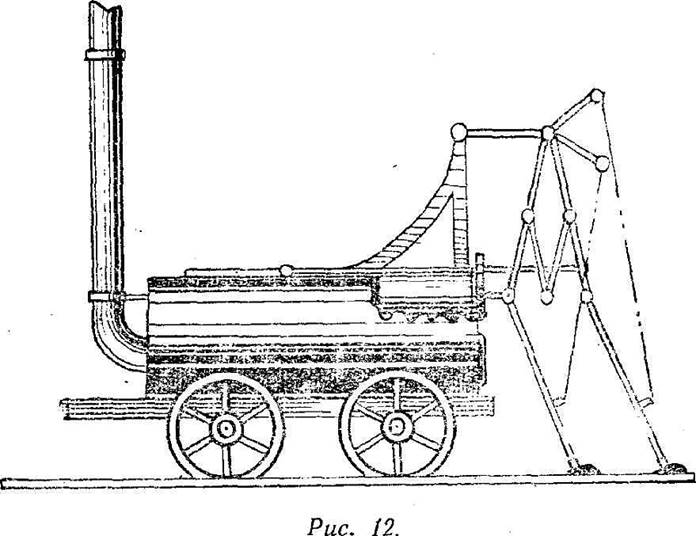

В 1813 году английский изобретатель Брунтон построил шагающий паровоз. Металлические «ноги» должны были, по мысли изобретателя, шагать по земле, толкая паровоз вперед (рис. 12). При первом же испытании выяснилось, что механизм стальных ног работает слишком медленно Тогда Брунтон повысил давление в котле и... произошел взрыв. Впоследствии один из историков техники не без ехидства писал: «Если эту машину нельзя назвать движущимся паровозом, то можно сказать, что это был первый взорвавшийся паровоз».

Казалось бы, Брунтон точно скопировал решение природы. Почему же паровоз получился неудачным? Кто виноват — природа или изобретатель? Безусловно, изобретатель! Природа «изобрела» ноги для сравнительно медленного передвижения по неровной местности. В этих условиях ничего лучшего не придумаешь. Паровоз же должен передвигаться с большой скоростью по исключительно ровной дороге (рельсам). Это совсем иные условия!

Позже изобретатели вернулись к идее шагающего движителя. Шагающим устройством, например, снабжены гигантские экскаваторы. Здесь природный прообраз использован в сходных условиях: экскаватору приходится сравнительно медленно передвигаться по пересеченной местности.

Вплоть до самого последнего времени изобретатели не жаловали метод использования природных прообразов. Считалось очевидным, что когда-то, на заре развития техники, люди более или менее бессознательно использовали приемы природы; в дальнейшем это перестало иметь значение, ибо техника начала оперировать с исключительно высокими скоростями, давлениями, температурами и т. д. которые не встречаются в природе. Так думали многие. Трудно сказать, насколько это задержало развитие техники. Люди дорогой ценой платили за пренебрежительное отношение к одному из самых эффективных методов изобретательства.

Поучительна в этом отношении история борьбы с флаттером.

В середине тридцатых годов конструкторы, создавшие скоростные самолеты, столкнулись с явлением, названным «флаттер». Как только скорость самолета переходила определенный предел, возникали резкие колебания. Вот как описывает флаттер легчик-испытатель Герой Советского Союза

М, Галлай: «И вдруг — будто огромные невидимые кувалды со страшной силой забарабанили по самолету. Все затряслось так, что приборы на доске передо мной стали невидимыми, как спицы вращающегося колеса. Я не мог видеть крыльев, но всем своим существом чувствовал, что они полощутся, как вымпелы на ветру. Меня самого швыряло по кабине из стороны в сторону — долго после этого не проходили на плечах набитые о борта синяки. Штурвал, будто превратившийся в какое-то совершенно самостоятельное, живое и притом обладающее предельно строптивым характером существо, вырвался у меня из рук и метался по кабине так, что попытки поймать его ни к чему, кроме увесистых ударов по кистям и пальцам, не приводили. Грохот хлопающих листов обшивки, выстрелы лопающихся заклепок, треск силовых элементов конструкции сливались во всепоглощающий шум...»

В конце концов флаттер был устранен утолщением передней кромки конца крыльев. Прошли годы. Однажды советский исследователь

Ю. Залесский занялся изучением роли отдельных частей крыла у насекомых. Хирургическими ножницами он отрезал части крыльев, а затем предоставлял оперированным насекомым свободу и следил, что изменилось в полете. У стрекоз на всех четырех крыльях Ю. Залесский аккуратно удалял птеростигму (так называется хитинистое утолщение переднего края крыла). Выяснилось, что после удаления птеростигмы стрекоза менее равномерно взмахивала крыльями. Полет становился порхающим, колеблющимся. Иными словами, если удалить птеростигму, стрекозе угрожает... флаттер! Решения — и у природы, и в технике — были одинаковые: утолщение передней кромки конца крыльев. Но приоритет, безусловно, за природой. И если бы изобретатели использовать «патент» природы, с флаттером удалось бы справиться много быстрее.

***

ПО «ПАТЕНТУ* ПРИРОДЫ

Корабль-рыба

«Корпуса кораблей можно будет также покрывать искусственным веществом, которое будет уменьшать трение корпуса о воду (у рыб таким веществом является слизистая белковая оболочка, покрывающая их тело). Тогда корабли начнут бороздить моря с меньшими затратами энергии.

***

Дальнейшее развитие техники немыслимо без широкого и планомерного использования «патентов» природы. Эта мысль постепенно осознается изобретателями. В мае I960 года журнал «Знание — сила» опубликовал статью «Летать как птицы, плавать как рыбы!» Автор статьи авиационный инженер Г. Балыков систематически изучает аэро- и гидродинамические особенности птиц, насекомых, рыб. «Многие достижения природных пловцов и летунов,— пишет Г. Балыков, — все еще остаются для человека далекой мечтой, несмотря на существование кораблей и самолетов. В самом деле, посмотрите, как уверенно садится на тоненькую ветку, а потом стремительно взлетает с нее обыкновенная синица. Никакой вертолет пока не способен на подобные эволюции — если даже соорудить стальную «ветку», которая его выдержит.

А подводные лодки — эти «искусственные рыбы»,— разве умеют они мчаться со скоростью 100 километров в час, разве могут с места брать старт в любом направлении и за какую-нибудь секунду набирать полный ход! Живые рыбы многих пород великолепно умеют все делать.

Значит, есть смысл как следует присмотреться к «конструкции» летающих и плавающих живых существ с целью перенять у них удачные «инженерные решения» и, возможно, научиться летать и плавать гораздо лучше, чем мы умеем сегодня...»

К сожалению, изобретателю не так легко использовать «патентную библиотеку» природы. Технические знания пока мало связаны со знаниями биологическими. Чтобы не изобретать «шагающих» паровозов, изобретатель должен соблюдать определенные правила предосторожности. Вот они, эти правила:

1. Идею, заимствованную у природы, следует использовать в технике только там, где создаются аналогичные условия.

2. Патенты природы — результат длительной эволюции органического мира. Эта эволюция продолжается, и потому подсказанные природой решения — еще не идеал. Используя «патент» природы, изобретатель должен развить найденный принцип, мысленно продолжить эволюцию и довести ее до логического завершения.

3. У современной техники более широкий выбор материалов, чем у природы: изобретатель может использовать не только органические, но и неорганические материалы. Иногда некоторая сложность «природных механизмов» вызвана невозможностью применить материал, вполне доступный для техники. Это надо учитывать.

Изобретения, как известно, делятся на восемьдесят девять классов, охватывающих все области техники и производства. В «патентной библиотеке» природы есть , «изобретения», относящиеся ко всем восьмидесяти девяти классам. Природа может подсказать изобретателю решение в любой области: в электротехнике, в горном деле, в металлургии, в строительстве...

Мне хочется закончить эту главу описанием случая, свидетельствующего о том, что при всех обстоятельствах целесообразно использовать «патенты» природы.

НОВЕЛЛА О СКЕПТИКЕ И БАШНЕ БЕЗ БАШНИ

Это произошло на первом семинаре по методике изобретательства. Как-то в перерыве между занятиями ко мне подошел один из участников семинара, инженер-строитель.

— Вот вы говорите о природных прообразах, — сказал он,— Теоретически это, конечно, так, но практически — неприменимо.

— Почему? — поинтересовался я.

Инженер ответил:

— Видите ли, я проектирую водонапорные башни. А человек, который проектирует высотные сооружения, всегда скептик, притом пропорционально квадрату высоты проектируемого им сооружения. И это совсем неплохо: в нашем деле лучше проявить излишнюю осторожность, чем излишнюю смелость. Так вот, взгляните...

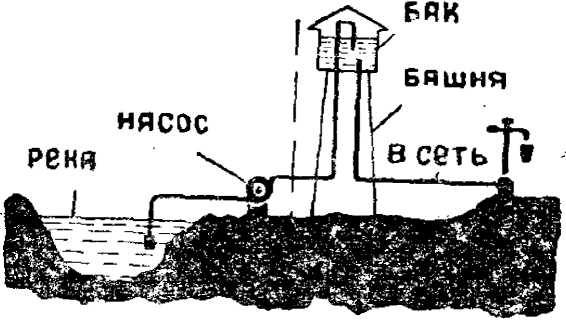

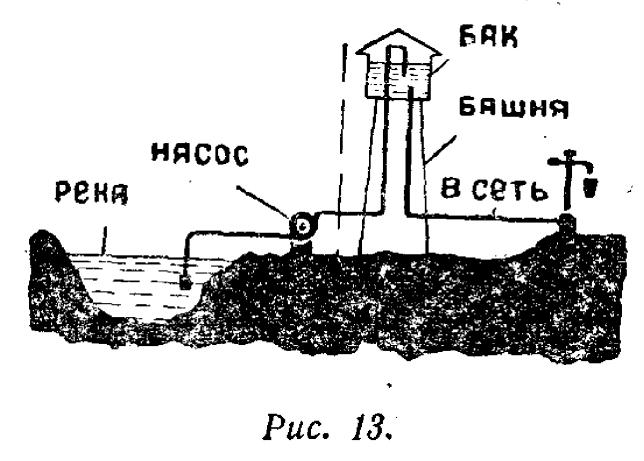

Он достал пачку «Казбека» и на обратной стороне коробки быстро набросал схему (рис. 13).

— Восемьдесят процентов затрат при строительстве водонапорной установки связано с этой башней, — продолжал он. — Громадина в двадцать-тридцать метров... Мы применяем сборный железобетон — и все-таки дорого. Есть ли у природы подходящий «патент?»

Я ответил, что у природы есть масса подходящих патентов. Надо уметь их только найти.

Рис. 13.

— Найти?—переспросил скептик. — Гм... как же искать, когда башня — это как раз по «патенту» природы. Бак, расположенный на башне, все равно, что озеро в горах. Вода в таком озере не просто аш-два-о, она еще и аккумулятор давления. Так и у нас.

Вода в баке обладает запасом потенциальной энергии. Вместо горы — башня, вот и вся разница.

Я сказал, что природа «строит» горы отнюдь не для того, чтобы поддерживать горные озера. Если бы понадобилось запасать воду, обладающую потенциальной энергией, природа, вероятно, нашла бы более экономное решение.

— Какое? — быстро спросил скептик.

— Не знаю. Давайте искать, используя методику. Где в природе запасается вода, обладающая потенциальной энергией? Прежде всего над землей. Это ваши горные озера («И еще тучи, — ехидно вставил скептик. — Дождик...»). Затем — на земле: реки, моря...

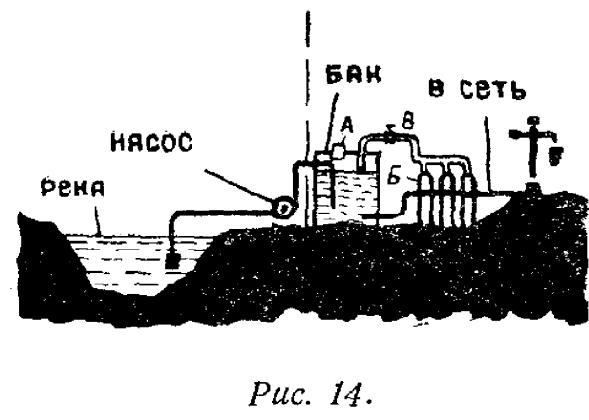

Нет, не годится. Наконец, под землей. Под землей... Вода там запасается под давлением. Что ж, вот вам «патент» природы: воду надо запасать отдельно, давление надо аккумулировать независимо от воды. И тогда вода может находиться где угодно — на земле, под землей...

— Бак оставить на земле, а к башне подвесить гирю?..

— Природа не вешает гирь, — возразил я. — Она использует давление сжатого воздуха,

— Старо! — махнул рукой скептик. — Такие вещи предлагались. Два резервуара: вода, подаваемая насосом, вытесняет воздух в другой, несколько сжимает его и... И потом приходится дополнительно увеличивать давление компрессором. Слишком громоздко. Природа...

— Природа поступает иначе! Она держит под землей немного воздуха, но зато под сравнительно большим давлением, вот представьте себе...

И на папиросной коробке, рядом с рисунком водонапорной башни, возникла схема безбашенной водонапорной установки

Все, что слева от пунктирной линии — водоем и насос, — остается, как в существующих установках. Башня не нужна. Бак делаем герметичным. Ставим несколько баллонов со сжатым воздухом. При обычном режиме работы вода поддерживается в баке на одном уровне и воздух не расходуется. Если насос остановился (или расход воды резко возрос), уровень воды понижается, сжатый воздух поступает в бак. Время от времени баллоны заменяются в централизованном порядке новыми. Как газ в квартирах с газобалонным отоплением.

...Через две недели мне снова довелось встретиться с этим инженером. Ему был передан на отзыв проект первой безбашенной водонапорной установки. Инженер скрупулезно проверил расчеты и написал заключение в двух словах: «Полностью одобряю».

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ВИДЕТЬ ЛЕС

...исследователь, который хочет, чтобы его вклад в науку не отозвался только на отдельном маленьком волоконце науки, а имел значение для всего ее неразрывного полотна, должен знать не только свойства этого волокна — своей специальности, но кое-что и о всем полотне. Суровое, но необходимое требование.

Академик А. Несмеянов

Изобретатель обычно нетерпелив: найдя решение задачи, он склонен считать свою миссию законченной. В результате новая техническая идея используется только частично, не в полную меру. Обнаружив в саду яблоню, можно сорвать одно яблоко и тут же забыть обо всех остальных и о самом дереве. Это не лучший способ, но именно так и поступают многие изобретатели.

За оперативной стадией творческого процесса должна следовать другая стадия — синтетическая.

Синтетическая стадия.

Первый шаг. Внесение изменений в форму данного объекта (новой сущности машины должна соответствовать новая форма).

Второй шаг. Внесение изменений в другие объекты, связанные с данным.

Третий шаг. Внесение изменений в методы использования объекта.

Четвертый шаг. Проверка применимости найденного принципа изобретения к решению других технических задач.

Изменяя сущность того или иного объекта (машины или части машины, процесса или части процесса), изобретатель вместе с тем Склонен сохранять старую форму. Маркс писал в «Капитале»: «До какой степени старая форма средства производства господствует вначале над его новой формой, показывает, между прочим, даже самое поверхностное сравнение современного парового ткацкого станка со старым, современных раздувальных приспособлений на чугуноплавильных заводах с первоначальным беспомощным механическим воспроизведением обыкновенного кузнечного меха...»

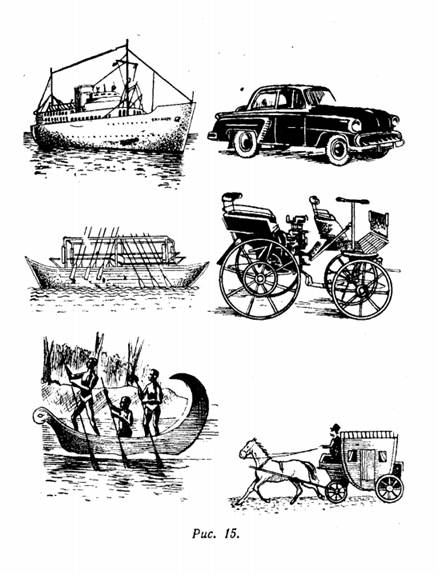

Первое паровое судно, построенное в конце XVIII века американским изобретателем Фитчем, приводилось в движение... веслами (рис. 15, слева). Гребцы были заменены паровым двигателем, в остальном старая форма корабля не изменилась. Первый автомобиль в точности повторял форму обычной кареты (рис. 15, справа).

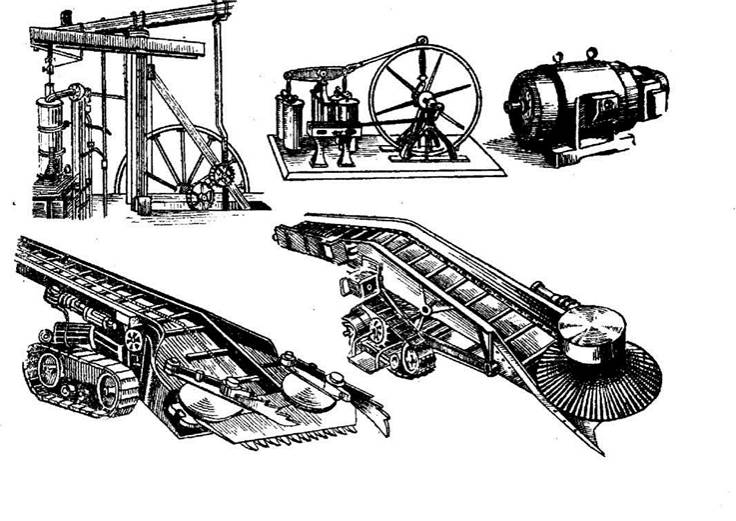

Первые электродвигатели, созданные в середине прошлого века, в точности воспроизводили по форме паровую машину (рис. 16, вверху). Цилиндр в них был заменен пустотелой электромагнитной катушкой, а поршень — металлическим стержнем. Когда по обмотке машины пробегал электрический ток, стержень втягивался в катушку. При переключении тока стержень возвращался обратно. Возвратно-поступательное движение преобразовывалось во вращательное при помощи коромысла, подобного балансиру паровой фашины. Лишь впоследствии были созданы электродвигатели с вращающимся ротором, и сразу отпала надобность в громоздком кривошипно-шатунном механизме.

Старая форма первоначально господствует и во многих современных машинах. Одна из первых углепогрузочных машин (рис. 16, внизу) имела две металлические «руки», напоминающие руки человека. Позднее рабочему органу придали иную, более целесообразную форму.

Первый шаг синтетической стадии и состоит в том, чтобы придать измененному объекту новую форму, соответствующую новой Сущности. Это достигается конструкторскими приемами и не представляет особого труда. Однако, несмотря на красноречивые уроки истории, изобретатели обычно сохраняют устаревшую традиционную форму объекта. Тут сказывается чисто психологический момент, Изобретатель воспринимает свою идею, как улучшение ужд известной машины. При этом, естественно, новая машина мыслится в виде несколько исправленной или дополненной старой машины. Изобретателю трудно сразу понять, что выдвинутая им идея, в сущности, означает создание принципиально новой машины, которая во всем может и должна отличаться от своего прообраза.

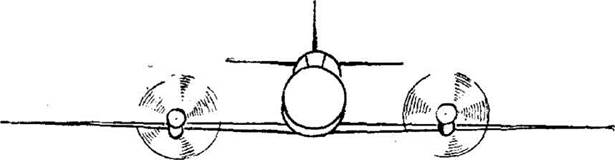

«Отставание» формы отнюдь не является фатальной закономерностью. Всегда есть возможность непосредственно за изменением сущности машины изменить и ее форму. Можно привести такой пример. У двухмоторных винтовых самолетов двигатели располагаются на крыльях. Вызвано это тем, что авиационные винты имеют большой диаметр, и потому невозможно придвинуть двигатели вплотную к фюзеляжу. Крылья, на которых расположены двигатели, приходится делать более прочными и, следовательно, более тяжелыми. Кроме того, увеличивается общее сопротивление: при движении самолета воздух давит на три «лба» — фюзеляж и два двигателя (рис. 17, сверху).

Незадолго до окончания второй мировой войны германский авиаконструктор Мессершмитт построил истребитель «МЕ-262» с двумя реактивными двигателями. Мессершмитт не смог преодолеть влияния старой формы: винтов уже не было, но двигатели по-прежнему размещались на крыльях (рис. 17, в середине).

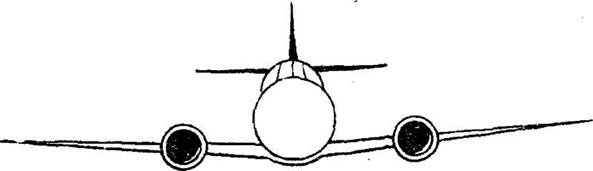

Созданный примерно в то же время советский турбореактивный истребитель «МИГ-9» при одной и той же мощности двигателей значительно обошел «МЕ-262» по скорости. Дело в том, что главный конструктор А. Микоян убрал оба двигателя в фюзеляж (рис. 17, снизу) и получил один «лоб» сопротивления вместо трех. «МИГ-9» обошел по скорости и английский «Метеор-1». Причина та же: английские конструкторы «по традиции» сохранили старую форму двухмоторного самолета,

Второй шаг синтетической стадии состоит в том, чтобы изменить те объекты, которые работают совместно с данным.

В свое время Дарвин установил закон соотношения роста: изменение отдельных частей органического существа всегда связано с изменением других его частей. Точно так же обстоит дело и в технике. Была, например, система «лошадь прицепной плуг». Между тем трактор способен быть не только источником тяговой силы; он обладает достаточной устойчивостью, чтобы противостоять силам веса и нагрузкам, действующим со стороны плуга. Возникла мысль соответственно упростить плуг, убрать у него колеса. Появилась система «трактор -навесной плуг».

Рис. 16.

В изобретательской практике нередки случаи, когда появление задачи, в сущности, вызвано тем, что кто-то когда-то изменил одну часть машины и забыл соответственно изменить другие части. Любопытный пример приводит в своей книге «Поиски конструктора» Д. Киселев. Длительное время Д. Киселев работал над усовершенствованием бурового долота. Однажды изобретатель взял в руки модель шарошки — зубчатого колеса# с помощью которого долото разрушает породу. И вот что произошло:

«Стараюсь очень осторожно перебрать все зубцы. Медленно перекатываю шарошку с руки на руку. Удар, провал... Гладко там, где зубцы идут плотно: при быстром движении след почти общий, волнистой линией, шарошка только щекочет руку. Зато там, где прогалина, большой интервал, рука больно ударяется о следующий зуб. Моя рука — «забой» — обкатывает шарошку! Скорость совсем маленькая, никакого давления... А если под большой нагрузкой и на огромных скоростях долото будет с силой вдавливаться в породу? Неужели здесь решение задачи? Но как же это раньше я не подумал об этом? И сам же совсем недавно делал для литья редкозубые шарошки... Ну да, конечно, то было для литья, оно меня занимало. Делал и не понимал, видел и не осмысливал.

Теперь с небывалой ясностью представляю себе долото опускающимся в глубину земли. Оно достигает забоя, вращается, движутся шарошки. Множество зубцов на каждой...

Я провожу ладонью по шарошке мгновенным движением и затем постепенно, медленно, по всей его поверхности. Как элементарно ясно даже на таком маленьком «опыте»! Конечно же, при прежнем, роторном низкооборотном бурении такое расположение зубцов было оправдано. Их породила тихоходная — 100 оборотов в минуту!—роторная установка. Тогда нужна была частая сетка поражения: вдавливаясь в забой, зубец за зубцом крошила шарошка породу, каждый зубец успевал медленно врезаться, совершить полезную работу. Решающее значение имел длительный постоянный контакт долота с породой. Но теперь.., зачем теперь-то такое количество зубцов? Турбобур увеличивает скорость вращения долота в десятки раз, шарошка вращается с огромной быстротой. Что же успевают делать, вращаясь с такой скоростью, эти бесчисленные рядом посаженные зубцы? Только укатывают дорогу, как колеса телеги (рис. 18). Мы просто лишаем зубцы возможности трудиться... Нельзя было, теперь мне это ясно, изменив принципиально станок, оставлять на вооружении старый инструмент».

Рис. 18.

Последняя фраза говорит о многом. Чтобы сделать изобретение, потребовалось представить себе весь агрегат в развитии и понять, что изменение одной части агрегата всегда вызывает изменения в других частях.

Следующий шаг синтетической стадии состоит в том, чтобы разработать для новой машины и новые методы использования, иначе говоря, по-новому организовать труд на новой машине. Об этом часто забывают даже самые опытные изобретатели. Можно привести такой пример. При возведении кирпичных зданий доставленный на стройку кирпич складывался на стройплощадке, а затем, по мере надобности, подавался к рабочему месту каменщиков. Когда перешли к монтажу домов из панелей, то сначала поступали точно так же: панели сгружали с автомашин на стройплощадку, а затем подавали на здание. И только впоследствии применили метод «монтажа с колес», когда панель прямо из кузова автомобиля подается краном на строящееся здание.

И, наконец, последний этап творческого процесса — проверка применимости найденного принципа к решению других задач. Наверное, читатель помнит историю французского садовника Монье, придумавшего первые железобетонные садовые кадки. Монье не догадался применить найденный принцип (совместная работа железа и бетона) к другим задачам. Железобетон как строительный материал был предложен не им. Садовник Монье за деревом не увидел леса.

Сейчас, когда мы ознакомились с основными этапами творческого процесса, читателю, вероятно, хотелось бы проследить общий ход решения изобретательских задач с применением методики.

Начнем с задачи, решение которой послужило в свое время первой практической проверкой методики изобретательства.

В 1949 году Министерство угольной промышленности объявило всесоюзный открытый конкурс на создание холодильного костюма для горноспасателей, занимающихся спасением людей, оставшихся в шахтах при подземных пожарах. Задала была исключительно трудней, на первый взгляд вообще неразрешимой.

Подземные пожары сопровождаются выделением ядовитого газа — окиси углерода, поэтому горноспасатели работали в специальных кислородных аппаратах. Температура воздуха при пожарах поднимается до 100С и выше, для защиты от нее и нужно было создать холодильный аппарат. Главная трудность состояла в том, что этот аппарат должен был мало весить. На горноспасателя нельзя «нагрузить» больше 28 кг, иначе он не сможет работать. Из этих 28 кг на долю кислородного аппарата приходилось 12 кг, на долю инструментов — 7 кг. Оставалось всего 9 кг. Если бы даже весь аппарат состоял из холодильного вещества (а ведь и сама конструкция должна что-то весить!), то и в этом случае запас холодильной мощности был бы недостаточен для двухчасовой работы (этот срок указывался в условиях конкурса). Лед, сухой лед, фреон, сжиженные газы... Ни одно холодильное вещество не укладывалось в жесткие весовые рамки.

Пусть читатель проследит за ходом решения; это даст представление о применении методики на всех этапах творческого процесса.

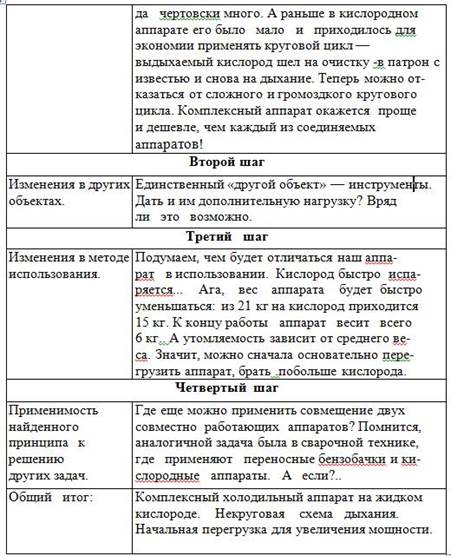

| Логические операции | Ход размышлений при решении задачи |

Аналитическая стадия

Первый шаг

Поставить задачу в общем виде Создать холодильный агрегат

Второй шаг

Представить себе идеальный конечный результат Максимально высокая холодильная мощность

Третий шаг

Что этому мешает? Большой вес запасаемого холодильного вещества

Четвертый шаг

Почему? Потому что вес аппарата ограничен. Из 28 кг

допустимой на человека нагрузки на долю аппарата

приходится только 9 кг.

Пятый шаг

При каких усдовиях не будет мешать? Если на долю аппарата придётся не 9 кг, а больше –

15 или 20 кг.

Итог: Надо снизить вес кислородного аппарата и инструментов.

Оперативная стадия

Первый шаг

Проверить изменения в самом объекте, в частности «Самим объектом» теперь является кислородный

возможность его разделения. аппарат и инструменты, вес которых нам надо

уменьшить. Путь этот чрезвычайно затруднителен,

ибо инструменты и кислородный аппарат и так

совершенствовались годами. Конструкторы боро-

лись за каждый грамм... Нет,здесь мы многого не добь-

ёмся...

Второй шаг

Проверить изменения в среде. Внешняя среда – шахтный воздух. Конечено, если бы

этот воздух был чист, можно было бы отказаться от

кислородного аппарата (ах как хочется выиграть

12 кг. ...) Но шахтный воздух в во время пожара

не очистить. Увы, это невозможно.

Третий шаг

Проверить изменения в соседних Соседним объектом для кислородного аппарата и

объектах. инструментов является третья нагрузка - искомый

холодильный аппарат. Заставить этот аппарат

работать вместо инструментов? Бред. Льдом топором

не заменишь... Заставить холодильный аппарат

работать вместо кислородного прибора?Для этого

нужно взять не лёд, не сухой лёд, а жидкий кислород.

Чёрт побери, кажется, это возможно. Правда жидкий

кислород менее мощное холодильное вещество, чем,

например, жидкий аммиак, но зато мы его можем

взять много, чуть ли не 15 кг.!

Итог: Намечается идея: вместо двух аппаратов – один. В этом аппарате будет использоваться жидкий кислород. Испарение и нагревание

кислорода обеспечат холодильное действие; нагретый до нормальной температуры кислород пойдёт на дыхание. Весить такой прибор

может 9+12=21 кг.

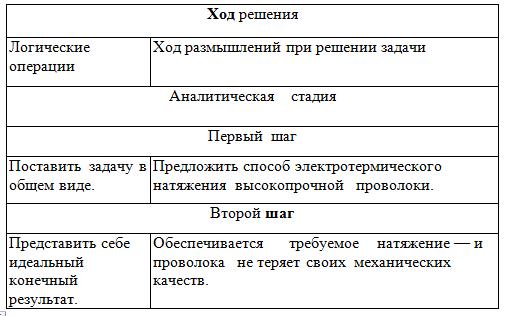

Синтетическая стадия

Первый шаг

Придание новой формы Новой сущностью нашего аппарата является работа на

сжиженном кислороде. Кислоро-

Были разработаны (мною совместно с инженером Р. Шапиро) два варианта конструкции комплексного холодильно-дыхательного аппарата.

Оба проекта получили на конкурсе высшие премии — первую и вторую. Основной принцип — объединение холодильного и дыхательного аппаратов — лег в основу современных газотеплозащитных костюмов, впервые в мире созданных в Советском Союзе.

Интересно отметить, что другие проекты, поданные на конкурс, предусматривали отдельные аппараты для дыхания; изобретатели находились в плену старой схемы. Комитет по делам изобретений выдал авторское свидетельство на комплексный газотеплозащитный костюм. Второе авторское свидетельство было выдано на комбинированный сварочный аппарат, созданный с использованием того же принципа.

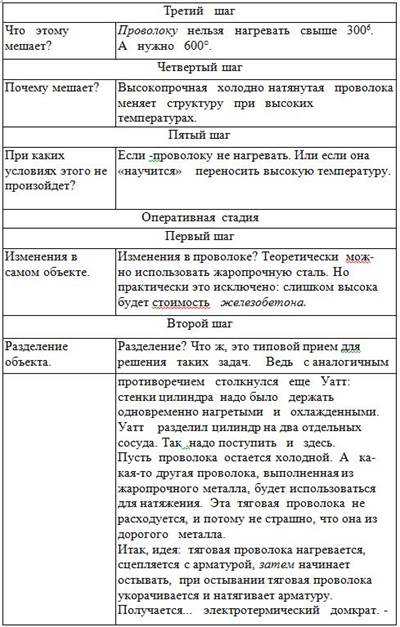

Другая задача, решение которой интересно проследить, связана с изготовлением предварительно напряженного железобетона.

Бетон, как известно, плохо работает на растяжение. Впрочем, «плохо» — это не то слово. Чрезвычайно, исключительно плохо — в 15 раз хуже, чем на сжатие. В железобетоне этот недостаток устраняется введением стальной арматуры. Однако и в этом случае еще задолго до разрушения арматуры в бетоне появляются трещины. Поэтому за последние десятилетия начали широко применять предварительно напряженный железобетон.

Идея предварительно напряженных конструкций может быть выражена в четырех словах: «уничтожение растягивающих напряжений в бетоне». При бетонировании укладывают предварительно растянутую арматуру. Специальные захваты держат арматуру в растянутом состоянии. Когда захваты отпускают, арматура укорачивается и сжимает бетон.

Если такое изделие подвергнуть растяжению, то растягивающим усилиям придется сначала нейтрализовать предварительное сжатие. И только после этого бетон начнет испытывать растяжение.

Предварительно напряженные железобетонные конструкции легки, экономичны, долговечны. Но, чтобы создать предварительное напряжение, арматуру надо растянуть. Для этого используют гидравлические домкраты. К сожалению, домкраты эти отнюдь не похожи на те простые и портативные механизмы, которыми пользуются шоферы. Гидравлический домкрат — сложное и громоздкое сооружение. Рабочее давление в гидродомкратах достигает 300, а в отдельных случаях и 500 атмосфер.

Изобретатели не раз предлагали различные механические натяжные устройства. Однако такие устройства обладают очень невысокой производительностью.

В последние годы начали применять новый способ натяжения — электротермический. Идея его проста. Арматуру нагревают до 300°. От нагревания металл расширяется. В таком состоянии арматуру укладывают в форму и закрепляют захватами. После бетонирования захваты открывают, и арматура, охлаждаясь, укорачивается, напрягая бетон.

Остроумно? Да, остроумно, однако с первых же дней применения нового способа обнаружилось некое «но». Чтобы натянуть арматуру из низкопрочной стали, достаточно температуры в 300°. Но в предварительно напряженных конструкциях выгодно применять арматуру из высокопрочной проволоки. Для натяжения эту проволоку потребовалось бы нагреть до 600°, а при такой температуре изменяется микроструктура стали и механические качества проволоки катастрофически падают.

Задача, на первый взгляд, неразрешимая: один и тот же стержень нужно нагревать до 600° и в то же время нельзя нагревать до этой температуры...

Решающее достоинство электротермического домкрата — простота. Все оборудование для натяжения арматуры панелей перекрытия состоит из двух пятиметровых тяговых стержней и двух сварочных трансформаторов (рис. 19).

Рис. 19

Когда изобретение сделано, остается, казалось бы, немногое — решить вопрос о возможности его осуществления.

Первым экспертом нового изобретения обычно бывает сам изобретатель. Почему-то принято думать, что все изобретатели склонны переоценивать возможности и значение своих изобретений. Это далеко не так. На самом деле изобретателей скорее можно упрекнуть в обратном. История науки и техники дает немало тому доказательств. Например, Ньютон, основоположник научной оптики, утверждал, что никогда не удастся устранить хроматическую аберрацию. Сейчас объективы даже дешевых фотоаппаратов не имеют хроматической аберрации, Генрих Герц, впервые создавший установку для получения и регистрации электромагнитных волн, категорически отрицал возможность осуществления беспроволочной связи. Но несколько лет спустя Попов изобрел радио. Эдисон утверждал, что усовершенствованный им телефон никогда не будет использован для связи через Атлантический океан, и очень скоро смог лично убедиться в ошибочности своего прогноза...

Многие великие изобретения и открытия в свое время подверглись резкой критике и осмеянию. Более того, сомнение вызывало даже то, что сейчас стало символом очевидной и общеизвестной истины. Так, географ XVI века Франческо да Колло, прочитав сообщение, что Волга впадает в Каспийское море, написал гневное опровержение: «Волга не может впадать в Каспийское море, так как в этом сдучае она была бы пересечена Доном и неизбежно слилась бы с ним. Каспийское море не имеет ни впадающих в него, ни вытекающих из него рек».

Можно привести еще один любопытный пример. В 1934 году английское правительство направило письмо основателю Английского межпланетного общества. В этом письме говорилось: «...Научные исследования возможностей реактивных двигателей не дают указания, что они могут быть серьезными конкурентами винтомоторной силовой установке».

Изобретение—это прежде всего новая техническая идея. А всякая новая идея потому и нова, что она отрицает какие-то старые идеи. Заложенная в изобретение идея должна быть прогрессивнее, эффективнее уже известных технических идей. На практике изобретатель (и эксперт!) часто забывает, что надо сопоставлять именно идеи, принципы, и сравнивает новую машину со старыми. В процессе длительного развития эти старые машины достигли высокого конструктивного совершенства; первый же образец новой машины обычно еще грубоват, неказист. Тут нельзя не вспомнить слова Владимира Ильича Ленина: «...говорят, что первая паровая машина, которая была изобретена, была тоже плоха, и даже неизвестно, работала ли она. Но не в этом дело, а в том, что изобретение было сделано. Пускай первая паровая машина по своей форме была непригодна, но зато теперь мы имеем паровоз» (Соч., изд. 4, т. 3, стр. 270).

Если сопоставлять машины, а не принципы, то вывод может быть и не в пользу нового изобретения. Но такое сравнение неправомерно: это все равно, что вывести на ринг ребенка и взрослого спортсмена.

Необходимость при оценке изобретения вносить «поправку на время» не означает, однако, что нужно делать некую скидку каждой новой идее. Внося «поправку на время», изобретатель условно представляет себе свое изобретение через какой-то промежуток времени, скажем, через два-три года. За это время конструкция новой машины отшлифуется и достигнет определенного совершенства. Но одновременно изменится и вся остальная техника. Поэтому изобретение в новых условиях может оказаться малоэффективным или вообще ненужным.

Изобретатель, найдя решение задачи, невольно видит свое изобретение осуществленным в данный момент. Фактически же для реализации изобретения нужно детально разработать проект, испытать экспериментальные образцы, наладить выпуск новой машины. Все это требует времени.

Мне довелось как-то познакомиться с проектом новой машины, автоматизирующей кладку кирпичных стен. Это была оригинальная машина — изобретатель выдвинул новые и остроумные принципы. Машина представляла собой портальный кран высотой с восьмиэтажный дом, но управлялась одним человеком, Я спросил изобретателя, когда, по его мнению, можно будет пустить в дело первый десяток таких машин. Изобретатель посмотрел на чертежи, помолчал, а потом ответил, что понадобится года два. «А нужна ли будет такая машина? Не сейчас, а через три года? Или через пять лет?» — спросил я. Изобретатель ничего не ответил. Он смотрел куда-то в окно, и я понимал, что он вносит поправку на время: учитывает тенденции развития строительной техники, прикидывает, когда кирпич будет окончательно вытеснен железобетоном, легкими металлами, пластмассой...

Ответа я так и не дождался. Изобретатель не спеша сложил чертежи и неопределенно произнес: «Н-да...»

ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ ЗНАМЯ...

Научное открытие напоминает теперь бомбардировку крепости с различных сторон; осторожное карабканье по оставшимся обломкам и борьбу за то, чтобы укрепить знамя по прибытии наверх.

Вант-Гофф

Методика изобретательства — и это очень важно помнить— не сводится к рациональной системе решения изобретательских задач. Главное в методике то, что она приучает изобретателя рассматривать технические объекты в их развитии и понимать диалектику этого развития.

Рациональная система с ее стадиями и этапами дает лишь общую схему творческого процесса. Используя эту систему, надо иметь в виду дополнительные правила.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО. Трудно судить по мгновенному фотоснимку о каком-нибудь процессе, например о прыжке. Другое дело, когда таких снимков несколько и они составляют последовательную серию. Так бывает и в изобретательстве. Обычно условие задачи содержит «мгновенный снимок» и ничего не говорит о тенденциях в развитии технического объекта. Опытный изобретатель никогда не приступит к решению задачи, прежде чем не представит себе ясно, в каком направлении идет развитие.

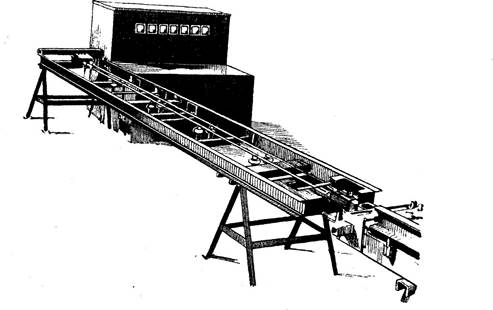

Посмотрите на рис. 20. Три «мгновенных снимка» позволяют ясно представить себе тенденцию в развитии ленточных транспортеров.

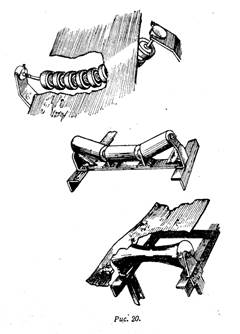

На следующем рисунке отражена эволюция радиально-сверлильных станков: расстояние между двигателем и рабочим органом становилось все меньше и меньше, соответственно упрощалась и трансмиссия (рис. 21).

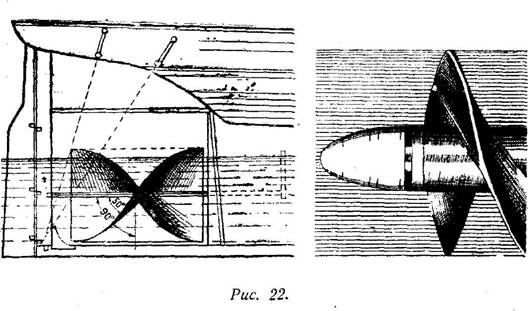

Изучая тенденции развития того или иного технического объекта, надо, однако, помнить, что история техники дает яркие примеры повторения на новой технической базе старых принципов. На рис. 22, справа, изображен пароходный винт инженера Ресселя, построившего в 1829 году винтовой пароход «Циветта». Прошло сто тридцать лет, и английский инженер Тулин изобрел гребной винт, показанный на рис. 22, слева. Этот винт образован не отдельными лопастями, а похож на отрезок шнека, применяющегося для перемещения жидких, полужидких и сыпучих материалов. Винты Ресселя и Тулина похожи друг на друга, как две капли воды.

Чем же вызван возврат к старой форме?

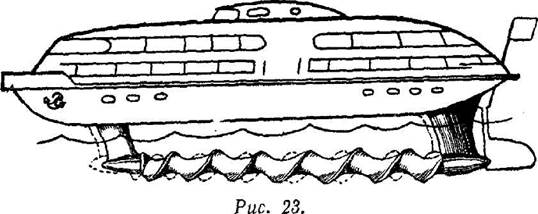

Еще до Тулина советский изобретатель А. Пресняков разработал проект винтохода. Достаточно взглянуть на рис. 23, чтобы понять, в чем преимущества «шнекового» винта. Сто тридцать лет назад не было достаточно мощных двигателей, и «шнековый» винт оказался много хуже лопастного. Однако на больших скоростях, ставших доступными благодаря современным мощным двигателям, положение меняется. «Шнековые» винты поднимут быстроходное судно над водой и сделают это лучше, чем подводные крылья.

Развитие в технике идет так, что изобретателям часто приходится возвращаться к старым идеям и использовать их на новом техническом уровне. Здесь полностью применимы ленинские слова о том, что познание человека — не прямая линия, а кривая, бесконечно приближающаяся к спирали.

Над каждой серьезной задачей думают одновременно многие изобретатели в разных странах. Поэтому, приступая к решению, следует прежде всего задать себе вопрос: «А почему эту задачу не решил никто до меня?» Ответить на этот вопрос можно, только проследив, как изменялся данный технический объект.

Понять логику развития машины — значит сделать первый шаг на пути к изобретению.

ВТОРОЕ ПРАВИЛО. Это правило можно сформулировать в двух словах: «Пусть случится!»

- Пожалуй, нагляднее всего принцип «Пусть случится!» изложен в южноамериканском народном предании об обезьяне, которая придумала ананас. Я перескажу это предание, дополнив его некоторыми техническими подробностями.

НОВЕЛЛА ОБ ОБЕЗЬЯНЕ И АНАНАСЕ

Однажды некая обезьяна по имени Ан побывала в далекой северной стране и привезла оттуда чертежи ёлки. Эти чертежи были изучены со всем вниманием, и обезьяны задумали создать нечто подобное и для своего леса. Ведь всем известно, что обезьяны любят подражать.

Однако обезьяна Ан, которой было поручено создание местного образца ёлки, обладала богатым творческим воображением. «Размеры не те,— решила обезьяна.— Шишка должна быть раз в десять больше. И, разумеется, вкуснее». Эта идея так понравилась другим обезьянам, что в честь изобретателя проектируемый плод назвали ананасом.

Оставалось построить экспериментальную ёлку нового типа. Обезьяна Ан поступила очень просто. На чертежах обычной ёлки она переправила одну цифру — и масштаб изменился в десять раз.

С этим проектом обезьяна Ан отправилась в соответствующее учреждение. Там немедленно собрали высокоученых экспертов.

— Не пойдет, — сказал первый эксперт,— эта ёлка будет в пять раз выше других деревьев нашего леса. Она не выдержит урагана.

— Конечно, не пойдет,— решительно произнес второй эксперт.— При такой высоте дерева для питания его ветвей придется ставить специальную насосную установку...

— Не пойдет! — воскликнул третий эксперт,— Типичное техническое противоречие: выигрывая в массе плода, вы проигрываете в утяжелении несущей конструкции. К тому же подумайте, что случится, если большой ананас упадет на землю...

— Что случится?—переспросил изобретатель. — Конечно, если такая штука ударит.,.

И тут его осенило. Он воскликнул:

— Пусть случится! Пусть упадет заранее! Надо изменить проект — дерево вообще не нужно. Ананасы должны расти на земле. Я уже представляю себе эту конструкцию: ананасы, окруженные большими пучками листьев. И падать им некуда... А какая экономия лесоматериалов!

Проект был принят единогласно.

***

«Пусть случится» – это простое правило помогает решать многие задачи. Вспомните хотя бы задачу о транспортировке толстолистовой стали.

Трудность состояла в том, чтобы предотвратить падение транспортируемого листа. Применим принцип «пусть случится». Допустим, лист

у ж е у п а л. И что же? Разве нельзя транспоритровать его в этом положении? Когда-то листы стали были небольшими, и их легко переносили

н а д землей. Теперь по условиям задачи вес листов достигает 30 тонн. Можно предложить более или менее простые и в то же время надежные

захваты. Но тенденция развития здесь очевидна: в дальнейшем листы стали будут иметь вес и в 50 тонн, и в 70 тонн.

Что же, и эти листы переносить над землей?

Достаточно так поставить вопрос, чтобы стала очевидной необходимость и целесообразность применения принципа «пусть случится».

Транспортировать тяжелую стальную заготовку легче по земле. Можно заведомо сказать, что путь для такой транспортировки должен найтись.

Ведь по правилам техники безопасности запрещается транспортировать тяжелые грузы над головами людей. Значит, при всех обстоятельствах

листы транспортируются по свободному пути. Так пусть случится! Зачем их поднимать, а потом опускать? Пусть все время движутся по земле —

и они никогда не упадут.

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО. На первый взгляд это правило кажется парадоксальным. Сформулировать его можно так: чем больше нарастают трудности при

попытках решить задачу, тем ближе верное решение. Или короче: недостатки — это потенциальные достоинства.

В сущности, ничего парадоксального здесь нет. Трудности при решении задачи связаны с тем, что изобретатель блуждает, не зная верного

направления. В этих условиях очень важно знать хотя бы неверное направление: тогда останется повернуть на 180°.

Представьте себе человека, который с завязанными глазами бродит в огромном зале. Если он натолкнется на стену, это уже поможет

ориентироваться. Зная, куда нельзя идти, легче решить вопрос о том, куда идти можно.

В конце прошлого века шведский изобретатель Лаваль, работая над усовершенствованием паровой турбины, столкнулся с почти непреодолимым

затруднением. Ротор турбины делал тридцать тысяч оборотов в минуту. При такой скорости вращения необходимо очень точно уравновесить

ротор, а этого Лавалю как раз и не удавалось добиться. Изобретатель увеличивал диаметр вала, делал вал все более жестким, но каждый

раз при опытах машина начинала дрожать и вал деформировался.

В конце концов поняв, что увеличивать жёсткость вала далее невозможно, Лаваль решил проверить прямо противоположный путь. Массивный

деревянный диск был насажен на... камышовый стебель. И вдруг оказалось, что податливый, гибкий вал при вращении уравновешивается

сам собой! Лаваль отметил в записной книжке: «Опыт с камышом удался...»

Бывает так, что задача на данном этапе развития науки и техники не решается ни одним из возможных способов. Если задача «не поддается», надо задать себе вопрос: «А нельзя ли использовать в других задачах тот эффект, который в данной задаче играет отрицательную роль?»

***

МЫСЛИ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ