Первый шаг. Проверка возможных изменений в самом объекте (т. е. в данной машине, данном технологическом процессе).

1. Изменение размеров.

2. Изменение формы.

3. Изменение материала.

4. Изменение температуры.

5. Изменение давления.

6. Изменение скорости.

7. Изменение окраски.

8. Изменение взаимного расположения частей.

9. Изменение режима работы частей с целью максимальной их нагрузки.

Второй шаг. Проверка возможности разделения объекта на независимые части.

1. Выделение «слабой» части.

2. Выделение «необходимой и достаточной» части.

3. Разделение объекта на одинаковые части.

4. Разделение объекта на разные по функции части.

Третий шаг. Проверка возможных изменений во внешней (для данного объекта) среде.

1. Изменение параметров среды.

2. Замена среды.

3. Разделение среды на несколько частичных сред.

4. Использование внешней среды для выполнения полезных функций.

Четвертый шаг. Проверка возможных изменений в соседних (т. е. работающих совместно с данным) объектах.

1. Установление взаимосвязи между ранее независимыми объектами, участвующими в выполнении одной работы.

2. Устранение одного объекта за счет передачи его функций другому объекту.

3. Увеличение числа объектов, одновременно действующих на ограниченной площади, за счет использования свободной обратной стороны этой площади.

Пятый шаг. Исследование прообразов из других отраслей техники (поставить вопрос: как данное противоречие устраняется ж других отраслях техники?).

Шестой шаг. Исследование прообразов в природе (поставить вопрос: как данное противоречие устраняется в природе?).

Седьмой шаг. Возвращение (в случае непригодности всех рассмотренных приемов) к исходной задаче и расширение ее условий, переход к другой, болёе обшей задаче.

Начинающий изобретатель обычно стремится к «эффектному», решению. Для преодоления простого технического противоречия ему хочется обязательно использовать электронные приборы, радиоактивные изотопы, словом, нечто «современное». В результате возникают идеи, которые в принципе осуществимы, но практически непригодны из-за сложности их конструктивного воплощения.

В каждом изобретении есть две стороны: что достигается и какими затратами достигается. Почти всегда для осуществления изобретения нужно что-то построить, чем-то дополнить существующие машины. Это связано с затратами на реализацию, и задача изобретателя состоит в том, чтобы свести затраты к минимуму. «Максимум нового эффекта при минимуме затрат на реализацию» — такова формула хорошего изобретения.

Рис. 7.

Вот несколько примеров изобретений простых и вместе с тем эффективных.

Необычный тягач, изображенный на рис. 7, предназначен для работы в сложных дорожных условиях. Сварные пустотелые колеса позволяют ему с одинаковой легкостью передвигаться по дорогам, болотам и даже по воде, развивая скорость до 15 км в час. Изменение размера колес (увеличение диаметра) привело к появлению существенно новых и полезных для колесного экипажа качеств.

Другой пример — спиральная нить в лампах накаливания. Единственным путем для повышения экономичности и мощности электрической лампочки накаливания было увеличение рабочей температуры нити. Но с повышением температуры даже тугоплавкий осмий начинал интенсивно испаряться. Требования экономичности и мощности пришли в противоречие с требованием живучести лампы. Как же решили эту задачу? Причина противоречия — испарение металла с поверхности нити. Условия, при которых эта причина устраняется, — уменьшение поверхности нити. Сократить размеры нити, однако, нельзя — уменьшится световая мощность. Иное дело изменение формы. Если свернуть нить в спираль, то свет по-прежнему будет идти со всей поверхности нити и испарение будет происходить только с внешней стороны спирали (пространство внутри спирали мгновенно насытится парами металла, и дальнейшее испарение прекратится).

Переход от прямой нити к спиральной был изобретением огромного значения. Но почти одновременно нашли и другое решение: повысить давление среды, в которой работает нить, тогда испарение нити замедлится. От вакуумных ламп перешли к газонаполненным. Замена среды (баллон лампы заполнили аргоно-азотной смесью) была еще одним крупным изобретением.

Многие современные машины и механизмы представляют собой объединение нескольких однородных частей (например, многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания или рабочий орган многоковшового экскаватора). В процессе работы нагрузка на машину меняется; распределение же этой нагрузки по отдельным однородным частям машины остается постоянным. Поэтому на практике нередко отдельные части машины работают как бы вполсилы, В таких случаях целесообразно уменьшить на время количество работающих одновременно частей, чтобы оставшиеся части работали с полной нагрузкой.

Можно привести такой пример. Мощные дизели тепловозов, судов, электростанций почти пятьдесят процентов времени работают с небольшой нагрузкой или на холостом ходу. Горючего при этом подается мало, а форсунки рассчитаны на полную нагрузку. В результате распыление ухудшается, две трети топлива буквально вылетают в трубу. На харьковском заводе имени Малышева остроумным способом избавили моторы от этого недостатка: специальное устройство автоматически отключает при снижении нагрузки половину цилиндров. Остальным приходится работать напряженнее, а, значит, и экономичнее.

Особый интерес представляет вторая группа приемов, связанная с разделением объекта на части. В творческой мастерской изобретателя эти приемы используются много чаще, чем приемы, основанные на объединении объектов, и это не случайно. Дело в том, что машины развиваются от простого к сложному. Достаточно сравнить самолеты начала века с современными реактивными лайнерами, чтобы сразу увидеть эту тенденцию.

Рассмотрим некоторые примеры.

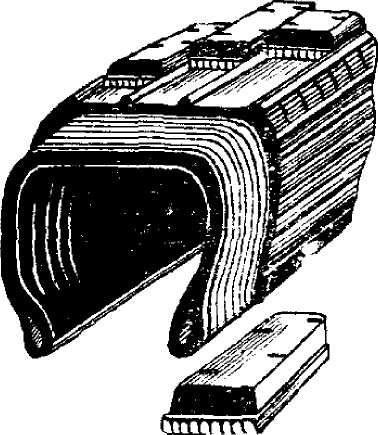

Протектор — рабочая часть шины—имеет рисунчатую поверхность в виде «елочки», ромбов или пересекающихся лент. Шина выходит из строя, когда истираются эти выступы протектора. И хотя по весу они составляют лишь очень небольшую часть, выбрасывать приходится всю шину. На рис. 8 показана шина, протектор которой не имеет никакого рисунка. По окружности всей поверхности шины пролегают три канавки. В них закладываются резиновые кольца, армированные металлокордом. Кольца возвышаются над бортом канавки и воспринимают всю нагрузку при движении автомобиля. Изношенные кольца могут быть сменены, а шина будет служить дальше.

Казалось бы, выделение «слабой» части должно считаться обычным конструкторским приемом. Однако есть объекты (к их числу относится и протектор шины), которые мы настолько привыкли воспринимать как единое целое, что представить их себе в виде отдельных частей невозможно без развитого творческого воображения.

Рис. 8

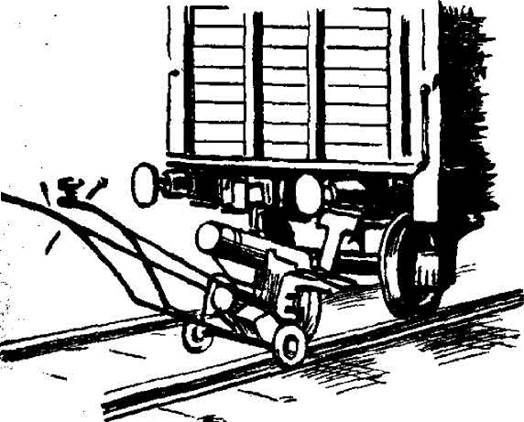

Это относится и к следующему приему — выделению «необходимой и достаточной» части объекта. Вы, конечно, не раз видели, как работает маневровый паровоз. Машина, которая может быстро тянуть десятки вагонов, медленно тянет один вагон. Трудно придумать что-либо более нерациональное, однако это было привычным и потому продолжалось на протяжении многих десятков лет. Лишь совсем недавно в ГДР были изобретены легкие вагонотолкатели (рис. 9). Они имеют мотор внутреннего сгорания, весят всего 200 кг и легко передвигают вагоны весом до 100 т,

Рис. 9.

Третий прием — разделение объекта на одинаковые части. Вот характерный пример. На обычный диск колеса вместо одной шины надеты три узких (рис. 10). Если в пути выйдет из строя одна из трех шин, автомобиль сможет продолжать движение,

Это широко известный в конструкторской практике прием повышения живучести. Изобретательским он может считаться лишь в том случае, если разделение на части применяется в данном объекте впервые и позволяет устранить техническое противоречие. Поясним на примере. Многие нефтяные скважины бурят наклонно для того, чтобы с одной вышки пробурить сразу несколько скважин. Пока наклонные скважины проходили турбобуром, все было хорошо. Но вот в скважину спустили новую машину—электробур. И неожиданно выяснилось, что эта более совершенная машина малопригодна для бурения наклонных скважин. Почему?

Приходилось ли вам видеть, как длинный автобус застревает, пытаясь свернуть в узкий переулок? Нечто подобное происходит и с электробуром.

Он имеет большую длину, и стенки скважины не позволяют ему «развернуться».

Казалось бы, надо просто укоротить электробур. Но укороченный электробур обязательно окажется маломощным. И, наоборот, удлиненный бур будет более мощным, но менее пригодным для наклонного бурения.

Что же сделал изобретатель? Он разделил корпус электробура на четыре одинаковые части и соединил их шарнирно. Общая длина бура осталась прежней, мощность не снизилась. Но благодаря разделению на части появилась возможность придать буру изогнутую форму. Теперь электробур легко отклонялся в сторону, а именно это и нужно для наклонного бурения.

Четвертый прием — разделение объекта на разные по функции части. С этим приемом связано историческое развитие многих машин. Например, вся история парового двигателя есть, в сущности, история разделения его на части, каждая из которых выполняет свою, частную функцию. В XVII веке паровой двигатель представлял собой цилиндр, выполнявший одновременно функцию парового котла и конденсатора. Вода заливалась непосредственно в цилиндр. Огонь обогревал цилиндр, вода закипала, пар поднимал поршень. Тогда жаровню с огнем убирали и поливали цилиндр холодной водой. Пар конденсировался, и поршень под действием атмосферного давления шел вниз. Это и был рабочий ход. Понятно, что каждый раз приходилось нагревать и охлаждать всю воду, залитую в паровой цилиндр.

В начале XVIII века изобретатели догадались отделить паровой котел от цилиндра двигателя. Это позволило существенно сократить расход топлива. Паровые машины начали использоваться для откачки воды в шахтах.

Однако конденсация отработанного пара по-прежнему велась в самом цилиндре, что вызывало огромные тепловые потери. Бывали случаи, когда при двигателе приходилось держать 50 лошадей, едва успевавших подвозить топливо. Нужно было сделать следующий шаг — отделить конденсатор. Выдвинул и осуществил эту идею Джемс Уатт. Вот что он рассказывает о своем изобретении:

«После того как я всячески обдумывал вопрос, я пришел к твердому заключению: для того, чтобы иметь совершенную паровую машину, необходимо, чтобы цилиндр всегда был так же горяч, как и входящий в него пар. Однако конденсация пара для образования вакуума должна происходить при температуре не выше 30 градусов...

Эго было возле Глазго, я вышел на прогулку около полудня. Выл прекрасный день, Я проходил мимо старой прачечной, думая о машине, и подошел к дому Герда, когда мне пришла в голову мысль, что пар ведь упругое тело и легко устремляется в пустоту. Если установить связь между цилиндром и резервуаром с разреженным воздухом, то пар устремится туда и цилиндр не надо будет охлаждать. Я не дошел еще до Гофхауза, как все дело было кончено в моем уме!»

Значительную группу составляют изменения во внешней среде. При исследовании целесообразности внесения таких изменений изобретатель должен изучить внешнюю (для данного объекта) среду и ее влияние на объект. В частности, следует рассмотреть возможность изменения параметров среды (давления, температуры, скорости движения и т. д.) или замены данной среды другой, обладающей более благоприятными характеристиками. Например, при изготовлении бетона в обычных бетономешалках даже при длительном перемешивании в бетонной массе остается значительное количество мелких воздушных пузырьков, снижающих прочность бетона. В связи с этим был предложен так называемый вакуумный способ приготовления бетона. В вакуумных бетономешалках бетонная масса перемешивается в разреженной среде, создаваемой внутри барабана. Количественное изменение одного из параметров (давления) внешней среды дает качественно новый эффект: прочность бетона увеличивается вдвое.

Весьма интересна следующая группа приемов — изменения в соседних объектах.

Аналитическая стадия нередко приходит к такому выводу: «Надо улучшить работу данной машины, однако (в силу тех или иных конкретных причин) изменять саму машину нельзя». Противоречие на первый взгляд кажется неразрешимым: надо изменить машину и в то же время не менять ее. В таких случаях есть смысл сразу, опустив рассмотрение других приемов, задаться вопросом: «Нельзя ли достичь требуемого результата изменениями в какой-то другой машине, работающей совместно с данной?»

Иногда достаточно простого установления взаимосвязи между ранее независимыми машинами или процессами. Можно привести такой пример. Для освещения на киностудиях используется, в основном, постоянный ток. Вызвано это тем, что частота съемки (24 кадра в секунду) не совпадает с частотой промышленного nepeменного тока (50 периодов в секунду). При питании светильников переменным током открытие затвора объектива киносъемочного аппарата может совпадать с минимумом освещенности, в результате чего часть кадров получится затемненной. Выдержка при съемке каждого кадра составляет обычно 1/1000 сек., поэтому только 2,4 процента световой энергии, падающей на объектив, используется полезно. Если питать безынерционные светильники токовыми импульсами, синхронными и синфазными вращению шторки объектива, то свет будет включаться только в те моменты, когда, объектив открыт. Артисты же будут видеть значительно ослабленный непрерывный свет, поскольку уже при 10—15 импульсах в секунду человеческий глаз воспринимает световой поток как непрерывный. Установление взаимосвязи между двумя ранее независимыми приборами — объективами и светильниками — дает новый технический эффект; резко сокращается расход электроэнергии, облегчается работа артистов.

Техническое противоречие может быть вызвано и необходимостью увеличить число объектов, одновременно действующих на ограниченной площади. В этих случаях трудности решения часто носят психологический характер. Изобретатель рассматривает именно данную площадь, упуская из виду возможность использования свободного пространства над этой площадью или под ней. Для многих технических объектов расположение в один ряд, в один «слой», настолько традиционно, что изобретатель подсознательно ограничивает себя требованием не нарушать этой традиции. А решение лежит буквально рядом — надо перейти от горизонтальной компоновки к вертикальной, вспомнить о свободной обратной стороне этой площади, вспомнить о возможности «надстройки».

Известный советский изобретатель Д. Киселев, долгое время работавший над совершенствованием долота для бурения нефтяных скважин, рассказывает в своей книге «Поиски конструктора»:

«В долоте также каждый подшипник обладает определенной грузоподъемностью, и если увеличить их число, дать меньшую нагрузку каждому, можно улучшить условия их «деятельности», предотвратить износ. Именно по этому пути шла все время моя мысль в поисках различных схем размещения подшипников. Но мешали габариты долота, малое пространство, на котором я имел возможность располагать необходимое мне количество шариков и роликов. Теперь же я вдруг увидел решение, вот оно, рядом. На одном и том же участке поверхности можно разместить большое количество «элементов», подшипников, в два яруса, совсем так, как размещаются люди и вещи в купе пассажирских вагонов. Я даже рассмеялся: так просто было это решение, тщетно разыскиваемое много месяцев».

Да, решение оказалось простым (рис. 11). Почему же потребовались многие месяцы? Да потому, что традиционная форма подшипников привычна, и очень нелегко представить себе «двухслойный», «двухэтажный» подшипник.

Именно поэтому во всех случаях, когда противоречие связано с ограниченной площадью, нужно задаться вопросом: «А что, если использовать свободную обратную сторону этой площади?»

Существуют и другие, сравнительно реже используемые, приемы устранения технических противоречий. Например, задачи, связанные с многостадийными технологическими процессами, решаются изменением скорости той или иной стадии процесса, совмещением во времени отдельных стадий, устранением пауз между ними. Изобретателю полезно иметь таблицу таких приемов и постоянно ее пополнять, приглядываясь к методам решения различных технических задач. В качестве основы для таблицы могут послужить четыре группы приемов, с которыми мы уже познакомились. При пополнении таблицы можно не заботиться о строгости классификации. Достаточно, чтобы приемы располагались от простых к более сложным.

Рис. 11.

Когда техническое противоречие выявлено, изобретатель должен, не полагаясь на память, взять лист с таблицей приемов и последовательно проверить пригодность каждого приема. Проверить без спешки, не отдавая заранее предпочтения тому или иному приему, не пропуская приемы, кажущиеся «заведомо непригодными». Очень часто лучшее решение дают именно эти «заведомо непригодные» приемы.

Надо иметь в виду еще и следующее. Аналитическая стадия почти всегда дает о д н о з н а ч н ы й ответ. Различие может быть только в форме, в которой выражен этот ответ. Самое же главное противоречие в каждой задаче одно. Иначе обстоит дело на оперативной стадии творческого процесса. Эта стадия уже не отличается однозначностью: одно и то же техническое противоречие может быть, вообще говоря, устранено различными путями. Поэтому на оперативной стадии эксперимент играет более заметную роль, являясь критерием для окончательного выбора того или иного способа, приема и т. д. Сейчас, когда мы познакомились с основными этапами оперативной стадии творческого процесса, можно вернуться к задаче о башенных часах.

Задача эта была предложена на одном из семинаров по методике изобретательства. Ниже, в таблице, даны два варианта решения, выполненные двумя участниками семинара независимо друг от друга.

Решение задачи о башенных часах

| Первый вариант | Второй вариант |

Аналитическая стадия

1. Поставить задачу в общем виде

Предложить предельно простые башенные часы для установки на возможно большей высоте.

2. Представить себе идеальный конечный результат

Время хорошо видно, несмотря на значительное расстояние часов Часы подняты к верхним этажам высотного дома. Циферблат от наблюдателя. соответственно увеличен, а механизм остался не более сложным,

чем обычно

3. Определить, что мешает достижению этого результата

Увеличение сложности и громоздкости механизма, С увеличением циферблата и стрелок приходится увеличивать и

а также усложнение его эксплуатации. механизм.

| Первый вариант | Второй вариант |

4. Определить — почему?

При большом циферблате велико расстояние до цифр, Механизм часов — это двигатель, стрелки — рабочий орган. значит стрелки должны быть массивными, длинными. Увеличение рабочего органа требует и увеличения двигателя.

5. Определить, при каких условиях противоречие снимается

Когда расстояние от механизма до цифр не будет увеличиваться Только в том случае, если механизм часов перестанет играть

с увеличением циферблата. роль привода стрелок.между механизмом и стрелками. Надо

изменить характер связи. Механическая связь не годится.

Электрическая? Вероятно, это несколько лучше, и все-таки будет

громоздкий механизм.

Перейдем к оперативной стадии. Два объекта — значит к

четвертой группе приемов.

| Первый вариант | Второй вариант |

Оперативная стадия

1. Изменения внутри объекта. 1. Изменения внутри объекта.

А. Размеры, форма, материал и т. д. Нет. Нет.

Б. Изменения взаимного расположения частей. 2. Разделение системы.

Нужно изменить взаимное расположение цифр и механизма,

чтобы исключить необходимость в стрелках. А. Выделение слабого элемента.