2. Представить себе идеальный конечный результат.

3. Определить, что мешает достижению этого результата (то есть найти противоречие).

4. Определить, почему мешает (найти причину противоречия).

5. Определить, при каких условиях не мешало бы (то есть найти условия, при которых противоречие снимается).

Проиллюстрируем применений этого логического анализа на конкретном примере: решим две из четырех предложенных задач.

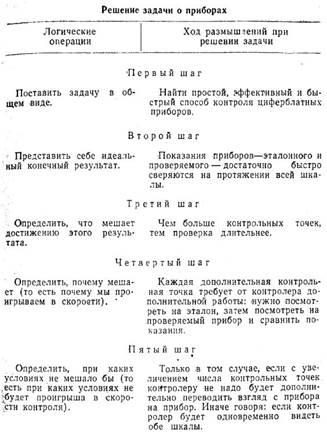

| Логические операции | Ход размышлений при решении задачи | Примечания |

Первый шаг

Поставить задачу в общем виде. Найти простой и эффективный способ

перевода газа из одного баллона в другой.

Второй шаг

Представить себе идеальный конечный результат. Газ полностью, без применения компрессора Надо представить самый идеальный

«так сказать, самостоятельно), перешел из результат. Благодаря этому из всех

одного баллона в другой мыслимых направлений выделяется

одно — курс дальнейших размыш-

лений.

Третий шаг

Определить, что мешает достижений этого результата Газ не может самостоятельно полностью перейти По существу мы отыскиваем

из одного баллона в другой. Основное свойство техническое противоречие:

газа—занимать весь предоставленный ему объем. „Перевод газа требует соединения

Поэтому при подсоединении рабочего баллона газ баллонов, а это вызывает увеличение

Расширяется, занимая оба баллона. объема и уменьшение давления”

Четвертый шаг

Определить, почему мешает Газ не может не расширяться, ведь мы Найдена причина противоречия:

(то есть почему газ расширяется). Подсоединяем пустые баллоны — дополнительный „Подсоединение пустого баллона".

свободный объем.

Пятый шаг

Определить, при каких условиях не мешало бы Только в том случае, если бы подсоединяемый

(то есть при каких условиях газ не расширялся бы). баллон не был пуст.

Итак, от общей и весьма расплывчатой формулировки задачи («Найти простой и эффективный способ...») мы логически перешли к конкретным условиям, которые следует изменить («Подсоединяемый баллон пуст; надо сделать, чтобы он не был пустым»). По-видимому, читатель уже нашел явно напрашивающийся ответ. Если нет, сделаем еще полшага — продолжим логический анализ. Заполнить баллон можно либо газом, либо жидкостью, либо твердым телом. Первое сразу исключается по условиям задачи. Последнее недопустимо — баллоны раз и навсегда испортятся. Остается...

Да, остается заполнить рабочий баллон жидкостью. Тогда при соединении баллонов жидкость перетечет из рабочего баллона в транспортный, а газ (полностью и без всяких компрессоров) перейдет из транспортного баллона в рабочий (рис. 5). Идея изобретения найдена. Предстоит еще решить ряд технических вопросов (выбрать подходящую жидкость — доступную, не загрязняющую газ и т. д.).

Определить, при каких условиях не мешало бы (то есть, при каких условиях не убудет проигрыша в скорости контроля).

Только в том случае, если с увеличением числа контрольных точек, контролеру не надо будет дополнительно переводить взгляд с прибора на прибор. Иначе говоря: если контролер будет одновременно видеть обе шкалы.

И в этой задаче мы начали с очень общей формулировки («Найти простой, эффективный и быстрый способ...»), а затем логически пришли к конкретной конструкторской задаче («Контролер должен видеть одновременно оба прибора»). Дальнейшее уже просто, Чтобы видеть одновременно два прибора, следует снабдить контролера несложным бинокулярным устройством, которое оптически совместит изображения двух циферблатов

(рис. 6). Если проверяемый прибор исправен, то контролер увидит одну стрелку, движущуюся вдоль циферблата, При неисправности прибора изображение стрелки раздвоится.

Рис. 6.

Можно предложить и другое решение. Эталонный прибор имеет прозрачный циферблат и располагается перед проверяемым прибором. Этот принцип, кстати, широко известен в приборостроении. Например, так сконструирован спидометр на автомашине «Волга». Указатель скорости имеет прозрачный циферблат, и водитель видит показания счетчика километража, расположенного позади показателя скорости.

Таким образом, аналитическая стадия шаг за шагом привела нас к очень простой конструкторской задаче. Что же произошло? Почему после логического анализа задача стала до очевидности легко разрешимой?

Всякая машина (механизм, прибор) состоит из нескольких частей. Когда задача сформулирована в общем виде, неясно, какую из частей следует изменить. Анализ помогает выделить нужную часть машины или нужную стадию процесса. Анализ указывает: «Вот здесь причина, устраните ее!» Например, в задаче о приборах неудачные решения связаны с попытками как-то изменить сами приборы или метод проверки; анализ же заставляет обратить внимание на человека, ведущего контроль, и это почти автоматически приводит к верному решению.

Изобретатели, пользуясь методикой, могут разными словами формулировать свои рассуждения. Положение от этого не меняется. Важно, чтобы сохранилась сама схема анализа. Однако на начальных этапах овладения методикой целесообразно придерживаться предложенного порядка и последовательности. Опытный изобретатель может, конечно, перескакивать с этапа на этап, минуя промежуточные размышления. Но чтобы перепрыгивать через ступеньки, нужно сначала научиться просто ходить по лестнице — ступенька за ступенькой.

Инженер В. Антонов рассказал на страницах журнала «Знание — сила» о сделанном им совместно с кандидатом технических наук Я. Измайловым изобретении. Задача, с которой столкнулись изобретатели, была весьма трудной. При изготовлении сборных железобетонных конструкций с внутренними пустотами применяют так называемые пустотообразователи— трубы круглого или овального сечения. После бетонирования эти трубы извлекают. Чем длиннее изделие, тем глубже «сидит» в нем пустотообразователь. Панели междуэтажных перекрытий, применяемые в жилищном строительстве, имеют в длину 5,5—6,0 м. Извлечь пустотообразователи такой длины вручную довольно трудно. Поэтому пустотообразователи разрезают пополам и каждый отрезок отдельно вынимают из противоположных торцов отформованной панели. Конечно, если труба вдвое короче, ее и извлечь вдвое легче. Но зато вдвое же возрастает и количество пустотообразователей. Производительность труда по-прежнему остается низкой.

Другой способ — «механизированный»: пустотообразователи извлекают с помощью лебедки. И опять-таки производительность труда не увеличивается: слишком много времени уходит на то, чтобы постепенно извлечь трубы и передвинуть лебедку к следующей форме.

Не раз предлагались и другие решения. Известны, например многочисленные проекты надувных или «складывающихся» пустотообразователей. На практике такие устройства не привились: они сложны, быстро загрязняются и выходят из строя. А главное — они не годятся для использования в стендовых условиях, когда формуют сразу «цепочку» железобетонных изделий, и длина пустотообразователей должна достигать 200 метров.

Инженер В. Антонов рассказывает:

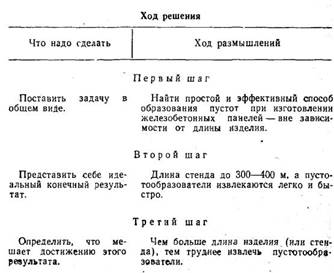

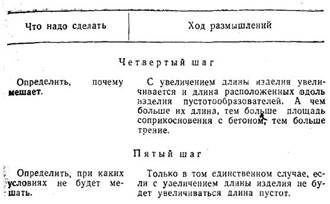

«Нет, я не могу сказать, что в результате стройного анализа мы легко и просто пришли к решению. Нам, например, не раз пришлось возвращаться к исходной точке, когда мы убеждались, что зашли в тупик. Но если отбросить эти черновые варианты, то окончательный ход решения выглядел так:

Но последнее возможно лишь тогда, когда пустоты расположены не в д о л ь изделия, а п о п е р е к него! В этом случае при любой длине изделия пустоты (а значит и пустотообразователи будут иметь очень небольшие размеры и извлечение труб перестанет быть проблемой.

Что же касается панелей, то поперечное расположение пустот для них только выгоднее. Дело в том, что раньше приходилось во многих случаях заделывать пустоты на торцах, в тех местах, где панели опираются на стены. Панели же с поперечными пустотами сразу будут формоваться с глухими торцами...»

Есть одно обстоятельство, на которое следует обратить особое внимание. Уже второй этап аналитической стадии требует от изобретателя ясного представления о конечном результате, к которому он стремится. Это может показаться странным: ведь изобретатель еще не знает, каково будет решение задачи. Однако для того, чтобы представить себе идеальный конечный результат, и не нужно знать, как именно будет решена задача.

Надо только знать, что может дать идеальное решение.

Для чего это нужно?

Методика изобретательства, как мы уже говорили, строится не только на закономерностях развития техники и обобщении опыта изобретателей. Методика учитывает и психические особенности человека.

Мышление изобретающего человека имеет характерную особенность: размышляя над решением задачи, человек представляет себе усовершенствуемую машину и мысленно изменяет ее.

Если было бы возможно спроецировать на экран возникающие в мозгу изобретателя картины, мы увидели бы следующее. Вот на экране возникла машина. Это обычная, уже существующая машина. Внезапно у нее исчезла одна часть и появилось нечто новое. Затем изобретатель отказался от этого решения и снова возникло изображение первоначальной машины. Потом появилось другое изображение...

Изобретатель не может думать «вообще». Он должен отталкиваться от какой-то конструкции, какой-то схемы. Неопытный изобретатель берет в качестве такой исходной схемы уже известную старую конструкцию. В этом случае изобретателю удается продвинуться ровно настолько, насколько еще возможно улучшение старой конструкции. Мысль изобретателя скована возможностями этой старой конструкции. Иное дело, если взять за основу для мысленных экспериментов еще не существующую идеальную конструкцию. Тогда задача сводится к тому, чтобы не очень отступить от идеала.

А главное — из всех возможных направлений для поиска выбирается одно: то, которое ведет к самым богатым находкам.

ПОИСКИ? ДА, СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ!