Всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение.

ТАМБОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1961

А 58

Альтшуллер Генрих Саулович.

КАК НАУЧИТЬСЯ ИЗОБРЕТАТЬ. Тамбов, Книжное изд-во, 1961. 128 с.

Редактор С. Г. КОРНЕЕВ Обложка и титул художника В. Г. ШПИЛЬЧИНА

Эта книга содержит основы методики решения изобретательских задач. Цель книги — помочь желающим научиться основным приемам изобретательства, раскрыть перед ними некоторые «секреты» изобретательского мастерства. Книга рассчитана на широкие круги работников промышленности, конструкторов, рационализаторов, изобретателей, инженеров, техников, рабочих, а также студентов технических учебных заведений.

Методика изобретательства, разработанная F . С. Альтшуллером, изложена в живой и занимательной форм e , одинаково доступной и квалифицированному инженеру и рабочему-рационализатору.

„МЕТОД ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ УМА...“

Полезно изучать открытия других таким способом, который и нам самим бы открыл источник изобретений.

Лейбниц

Глубокая ночь. Рефлектор лампы бросает на стол узкий пучок света. Человек смотрит на лист бумаги, досадливо морщится и качает головой. На листе нет ничего, а человек вглядывается так пристально, словно видит многое. Тихо бьют часы. Человек встает и, стараясь не шуметь, подходит к окну. В стекло настойчиво скребется дождь. Вздрагивая, сползают по холодному стеклу капли воды. Тишина.

Да, тишина. Хотя то, что происходит, — ожесточенная битва. Одна из тех битв, которые непрерывно ведутся на протяжении всей истории человечества.

Они бывают различными, эти идущие в тишине битвы. Иногда они скоротечны, стремительны. Иногда переходят в длительную осаду. Иногда человек сражается «врукопашную» — только силой своего ума. Иногда на помощь ему приходит «тяжелая артиллерия» науки — сложнейшее исследовательское оборудование. Но во всех случаях цель у людей, вступающих в эти битвы, одна: сделать изобретение.

И снова бьют часы. Человек с лихорадочной быстротой чертит на листе схему механизма. Чертит и тут же исправляет. На рисунке уже почти ничего невозможно разобрать, но карандаш (остриё его сломалось, и нет времени отточить) вновь и вновь перекраивает схему. Варианты наслаиваются один на другой. Только сам изобретатель еще может различить в этом хаосе линий четкие контуры нового механизма. И вдруг карандаш, царапая бумагу, решительно зачеркивает чертеж. Рядом, на краешке листа, начинает вырисовываться другая схема...

Можно последовательно восстановить все наброски, сделанные на листе бумаги. Можно догадаться, почему изобретатель отказался от одного варианта и перешел к другому. Но несоизмеримо труднее понять ход мыслей. Откуда возник первый вариант? Почему один из вариантов оказался последним, и что помешало изобретателю пойти дальше? Вот две схемы; на бумаге они рядом, но одна нарисована на несколько недель позже другой. Почему мысль, бессильно топтавшаяся, вдруг рванулась вперед — во вдохновенный полет?..

Алексей Толстой в статье «О творчестве» писал (отчасти в шутку, отчасти всерьез): «Верю, когда-нибудь наука найдет формулы окисления мозговой коры, измерит вольтаж, возникающий между извилинами мозга, и творческое состояние в виде кривых, графиков и химических формул будет изучаться студентами медицинского факультета».

Это время еще не наступило. И все-таки мы уже многое знаем о тех битвах, которые происходят в тишине.

У каждого изобретателя есть два секрета. Первый секрет заключается в сущности сделанного им изобретения. Второй секрет — в том, как было сделано это изобретение. Когда изобретение осуществлено, первый секрет становится известным всем. Но секрет творческого успеха почти всегда остается нераскрытым. Мореплаватели издавна наносят на-карту открытые ими течения, мели и рифы, чтобы сделать их известными всем. Изобретатели столетиями не имели такой карты; через одни и те же ошибки проходил каждый начинающий.

Со многими из этих ошибок мне довелось познакомиться на собственном опыте.

Первое авторское свидетельство на изобретение я получил в школе, когда заканчивал десятый класс. После школы я стал студентом Азербайджанского индустриального института. Казалось бы, полученные в институте знания помогут вскоре сделать и другие изобретения. Однако прошло много лет, прежде чем мне выдали второе авторское свидетельство. За эти годы я отправил 103 заявки на изобретения. И получил 103 отказа.

В 1945 году, перейдя на заочное отделение, я начал работать в бюро рационализации и изобретательства. Рабочее место инженера по изобретательству — обыкновенный письменный стол с обыкновенными техническими справочниками. Справочники стояли для солидности: никто из посетителей не интересовался удельным весом молибдена или численной величиной синусов и тангенсов. Но книги, которую в первую очередь следовало иметь инженеру по изобретательству— «Курс изобретательства», не существовало.

Людей же, приходящих в бюро, прежде всего волновали творческие вопросы. И это понятно. Когда у изобретателя все «ладится», он идет туда, где должны строить его машину. К инз^реру по изобретательству идут главным образом за помощью, за цветом.

В те годы передо мной прошли многие изобретатели. Были среди них и люди, всю жизнь проработавшие на производстве, и люди, далекие от техники. Были изобретатели, решавшие актуальные для народного хозяйства проблемы. И были изобретатели вечных двигателей. Однако почти всех в одинаковой степени интересовал главный, первостепенный вопрос: как делают изобретения?

Ответить на этот вопрос я не мог. Ведь именно в эти годы я сам терпел неудачу за неудачей. И когда меня очень допекали вопросами, я рассказывал о правилах Декарта, которые академик А. Н. Крылов назвал «методом для правильного направления ума» и включил в свою книгу «Мысли и материалы о преподавании механики».

Правила Декарта были сформулированы при довольно любопытных обстоятельствах.

Это случилось триста лет назад в Париже. Однажды на вечернем приеме у папского нунция собрались многие знатные гости, в том числе прославленный ученый и философ Рене Декарт. Среди собравшихся оказался и некий де Шанду, человек с весьма сомнительной репутацией (несколько лет спустя он занялся изготовлением фальшивой монеты, был пойман и казнен). В тот вечер де Шанду привлек общее внимание изложением новой системы философии. Он говорил об этой философии, поражая всех остроумием доводов, внешне блестящих, но столь же фальшивых, как и те монеты, что позднее стоили ему головы. Все восхищались, и лишь Декарт упорно молчал. Наконец, уступая многочисленным просьбам, он дал оценку философской системы де Шанду. Декарт сначала похвалил де Шанду за смелость и убедительность доводов, а потом подчеркнул, что очень часто правдоподобие считают правдой.

Декарт предложил присутствующим высказать заведомо верное положение, а затем двенадцатью доводами — один убедительнее другого — доказал, что это положение ложно. Все были изумлены. Тогда Декарт попросил высказать заведомо ложное положение и двенадцатью доводами заставил признать за истину явную нелепость.

— Как же быть? — воскликнул нунций. — Как оградиться от мнимых обоснований?

— Надо следовать моему методу рассуждений, заимствованному из математики, — ответил Декарт.

И он изложил четыре правила:

1. Ограждать себя от всякой торопливости в суждениях и от всяких предвзятых мнений.

2. Каждый трудный вопрос разлагать на столько частных вопросов, чтобы стало возможным более легкое их разрешение.

3. Всегда начинать с простейшего и постепенно переходить к более сложному, и даже там, где не представляется естественной постепенности, все-таки устанавливать некоторый порядок.

4. Везде составлять настолько полные обзоры сделанного предшественниками, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено.

* * *

Постепенно Рене Декарт стал популярен в нашем бюро рационализации и изобретательства. И все-таки правила Декарта были слишком общими. «Нет ли чего-нибудь новенького? — спрашивали изобретатели. — Триста лет, знаете ли, изрядный срок...» Я знал это и упорно не прекращал поиски «чего-нибудь новенького».

Однажды я увидел в технической библиотеке книгу с броским названием «Секрет изобретателя». Я почти вырвал ее из рук удивленного библиотекаря. Книга была совсем новой, она еще пахла типографской краской, и страницы не были разрезаны. Я подумал, что завтра сяду за свой стол во всеоружии раскрытых секретов...

Надо отдать должное автору — книга была написана живо и увлекательно. Но, перелистывая страницы, я испытывал такое ощущение, словно сквозь пальцы уходила вода: как ни старайся, а вода просочится, уйдет — и ничего не останется. Я дочитал последнюю страницу, и вот что у меня осталось: «Неизвестно, откуда нахлынет идея: может, из прошлого, может, со стороны. В каждом изобретении живут его предки, каждое изобретение — брат своих братьев.

Неисчислимы пути, по которым приходят изобретения. Будь готов принять их с любого пути.

Думай! Ищи! Пробуй! Шагай!»

Чаще других приходил ко мне немолодой уже инженер, работавший над серьезной проблемой. Он нашел несколько вариантов решения, но все они оказались слишком сложными. Чувствовалось, что правильное решение лежит где-то рядом, однако найти его никак не удавалось. И вот я представил себе, как скажу этому человеку: «Неизвестно, откуда нахлынет идея... Думай! Ищи! Пробуй! Шагай!» От одной этой мысли мне стало неловко. Я вернул библиотекарю пахнувшую типографской краской книгу с броским названием «Секрет изобретателя».

Да, лучше было честно сказать: я не знаю, как делаются изобретения. Впрочем, очень скоро я мог ответить на другой вопрос: как не делаются изобретения. И это был уже большой шаг вперед.

Если мне в те годы не так часто приходилось иметь дело с удачными, признанными изобретениями, то недостатка в неудачных изобретениях — своих и чужих — я не испытывал. Я имел все основания считаться крупным авторитетом в области плохих изобретений. Было одно обстоятельство, на которое «крупный авторитет» не мог не обратить внимания, Все неудачи делились на несколько основных групп, Каждая группа имела свои типичные ошибки. Примечательно, что эти ошибки были одинаковы в неудачных изобретениях, относящихся к различным областям техники. Тут уже проступала некая закономерность!

Фотоснимок сначала получается на негативе. Таблица «типовых ошибок» и представляла собой нечто вроде негатива настоящей методики изобретательства. По негативу далеко не всегда можно судить о снимке, но наиболее характерные особенности обычно видны. Напрашивалась мысль: если есть закономерность в неправильных приемах решения изобретательских задач, то почему бы не быть закономерности и в правильных приемах?

Казалось бы, все просто. Надо изучить достаточно большое число удачных изобретений и найти те приемы, которые использовались изобретателями. Однако случилось иначе. Просматривая свои старые институтские конспекты, я натолкнулся на поразившее меня высказывание Маркса: «Дарвин направил интерес на историю естественной технологии, т. е. на образование растительных и животных органов, которые играют роль орудий производства в жизни растений и животных. Не заслуживает ли такого же внимания история образования производительных органов общественного человека, история этого материального базиса особой общественной формации».

«Таблица удачных приемов» — это только подспорье для работы изобретателя. Ведь не будет гарантии, что в этой таблице . не пропущен тот или иной очень важный прием. Маркс сформулировал несравненно более важную задачу, изучить основные законы развития техники. Знание этих законов помогло бы понять механизм изобретательского творчества, дало бы действительно научную методику изобретательства.

Работа над созданием такой методики была начата мною а 1946 году. Потребовалось самым детальным образом изучить историю многих отраслей техники, чтобы понять, как возникает потребность в изобретениях и как эти изобретения делаются. Уже в первые три года работы были проанализированы 4 000 описаний различных изобретений.

Методика изобретательства обобщала опыт изобретателей, и естественно, что еще в период ее разработки мне пришлось беседовать, консультироваться, дискутировать с очень многими новаторами. Это были разные люди: по изобретательскому стажу, техническому кругозору, специальности, способностям и склонностям. Их объединяло одно: стремление создавать новое. И не удивительно, что, ознакомившись с методикой, еще только создаваемой, они стремились тут же ее использовать, а потом вносили поправки, предлагали свои дополнения. Особенно значительный вклад в развитие методики внесли инженеры Р. Шапиро и Д. Кабанов.

Объективные законы развития техники и обобщение творческого опыта изобретателей — таков фундамент, на котором первоначально строилась методика изобретательства. В дальнейшем в методику были внесены уточнения, связанные с особенностями человеческого мышления. Главный «инструмент» изобретателя — мозг. У этого «инструмента» .свои сильные и свои слабые стороны, поэтому методике приходится учитывать и особенности психики изобретающего человека.

Сейчас методика изобретательства создана. Что же она может, эта методика, и чего она не может?

Изобретатели прошлого, в том числе великие изобретатели, не работали по методике. При разработке научной методики изобретательства не ставилась задача дать схему для реконструкции путей, по которым в свое время было сделано то или иное изобретение. Методика обобщает наиболее сильные, стороны в творчестве многих изобретателей и на этой основе предлагает рациональную систему решения современных изобретательских задач.

Следует сразу же и со всей определенностью подчеркнуть: методика решения изобретательских задач — не рецепт для создания изобретений. Методика не заменяет и не подменяет технические знания. Она лишь помогает применять их с предельной эффективность^. Бессистемные поиски, сопряженные с огромной затратой энергии и времени, она заменяет рациональной системой.

Методика не отрицает и определенной роли способностей. Она исходит из того, что в той или иной степени эти способности есть у каждого человека. Методика помогает их развить и правильно использовать.

Представьте себе встречу боксеров на ринге. В схватке нужны не только мускулы, нужно еще и умение вести бой. Так и в единоборстве изобретателя с технической задачей. Знания, опыт, способности — это «мускулы» изобретателя. А методика учит не размахивать попусту кулаками.

Разумеется, изучение методики не гарантирует, что изобретатель превзойдет Попова или Эдисона. Но ведь и изучение университетского курса физики не гарантирует, что студент со временем превзойдет Ньютона или Эйнштейна.

Для создания великих изобретений нужно не только большое творческое мастерство. Нужны еще и определенные исторические условия, нужно стечение многих обстоятельств. Методика рассчитана, в основном, на решение обычных изобретательских задач — таких, с которыми чаще всего приходится сталкиваться изобретателю.

В 1960 году в Комитет по делам открытий и изобретений поступило 53 000 заявок на изобретения. Цель методики — способствовать существенному увеличению массовости изобретательства, сделать так, чтобы количество заявок на изобретения измерялось не десятками тысяч, а сотнями тысяч, миллионами.

Сейчас лишь одна заявка из пяти признается изобретением. Изобретатели крайне нерасчетливо выбирают задачи, зачастую допускают явные ошибки в ходе решения. Бывает и так, что изобретатель упорно бьется о непреодолимую стену, хотя надо просто обойти ее. Однако изобретатель не знает, когда и как это следует сделать. И в Комитет идут многочисленные заявки, не решающие поставленной задачи или решающие ее плохо. Цель методой—сделать большинство заявок действенными, предохранить изобретателей от распространенных ошибок.

Темпы развития техники, темпы семилетки настоятельно требуют, чтобы советские изобретатели были вооружены научным знанием. Такое знание и дает методика изобретательства.

В конце 1957 года в Министерстве строительства Азербайджана был проведен семинар по методике изобретательства. Участники семинара — 22 инженера и техника — учились изобретать. Сейчас семь из них имеют авторские свидетельства на изобретения. Почти у всех — внедренные рационализаторские предложения.

Это был первый опыт обучения изобретательству. О нем рассказала «Комсомольская правда». Затем принципы методики изобретательства были изложены в журнале «Изобретатель и рационализатор». Подводя итоги дискуссии по методике, редакция выразила уверенность, что методика изобретательства станет «могучим оружием в руках тысяч новаторов техники и производства».

12 мая 1960 года вопрос о методике рассматривался на специальном заседании Экспертного совета Комитета по делам открытий и изобретений при Совете Министров СССР. В решении Экспертного совета отмечается, что появление методики изобретательства отвечает назревшей необходимости. Нужна, говорится в решении, «неотложная разработка методики с широким опубликованием результатов».

Перед читателем — книга, впервые систематически излагающая основы методики изобретательства. Это не учебник по изобретательству. В частности, объем книги не позволил включить необходимое количество учебных задач.. Тем не менее читатель получит достаточно ясное представление о методике изобретательства.

быть может, читатель и не согласится со всеми положениями методики. Однако он, бесспорно, задумается над стилем и техникой своей творческой работы, и уже одно это даст заметное увеличение к. п. д. при решении новых изобретательских задач. В нашей

стране — огромная армия изобретателей и рационализаторов. Повысить продуктивность творческого труда новаторов хотя бы на один процент — это значит дать тысячи и тысячи новых изобретений. Во имя этого и создавалась методика. Во имя этого и написана книга.

Об изобретательстве трудно говорить языком сухим, сугубо деловым. За словом «изобретение» — высокая романтика поиска и героизм великих изобретателей. За словом «изобретение» — безмерные трагедии изобретателей прошлого и вечно волнующие тайны еще не сделанных изобретений будущего. И поэтому, обдумывая форму изложения, я выбрал непосредственный разговор с читателем.

В старину многие книги начинались так: «Дай мне руку, читатель, и я поведу тебя...» Что ж, дай мне руку, дорогой читатель, и мы отправимся в путь.

Впрочем, не так просто попасть в страну изобретений. На подступах к ней — маленькие привиденьица.

ТАМБОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1961

А 58

Альтшуллер Генрих Саулович.

КАК НАУЧИТЬСЯ ИЗОБРЕТАТЬ. Тамбов, Книжное изд-во, 1961. 128 с.

Редактор С. Г. КОРНЕЕВ Обложка и титул художника В. Г. ШПИЛЬЧИНА

Эта книга содержит основы методики решения изобретательских задач. Цель книги — помочь желающим научиться основным приемам изобретательства, раскрыть перед ними некоторые «секреты» изобретательского мастерства. Книга рассчитана на широкие круги работников промышленности, конструкторов, рационализаторов, изобретателей, инженеров, техников, рабочих, а также студентов технических учебных заведений.

Методика изобретательства, разработанная F . С. Альтшуллером, изложена в живой и занимательной форм e , одинаково доступной и квалифицированному инженеру и рабочему-рационализатору.

„МЕТОД ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ УМА...“

Полезно изучать открытия других таким способом, который и нам самим бы открыл источник изобретений.

Лейбниц

Глубокая ночь. Рефлектор лампы бросает на стол узкий пучок света. Человек смотрит на лист бумаги, досадливо морщится и качает головой. На листе нет ничего, а человек вглядывается так пристально, словно видит многое. Тихо бьют часы. Человек встает и, стараясь не шуметь, подходит к окну. В стекло настойчиво скребется дождь. Вздрагивая, сползают по холодному стеклу капли воды. Тишина.

Да, тишина. Хотя то, что происходит, — ожесточенная битва. Одна из тех битв, которые непрерывно ведутся на протяжении всей истории человечества.

Они бывают различными, эти идущие в тишине битвы. Иногда они скоротечны, стремительны. Иногда переходят в длительную осаду. Иногда человек сражается «врукопашную» — только силой своего ума. Иногда на помощь ему приходит «тяжелая артиллерия» науки — сложнейшее исследовательское оборудование. Но во всех случаях цель у людей, вступающих в эти битвы, одна: сделать изобретение.

И снова бьют часы. Человек с лихорадочной быстротой чертит на листе схему механизма. Чертит и тут же исправляет. На рисунке уже почти ничего невозможно разобрать, но карандаш (остриё его сломалось, и нет времени отточить) вновь и вновь перекраивает схему. Варианты наслаиваются один на другой. Только сам изобретатель еще может различить в этом хаосе линий четкие контуры нового механизма. И вдруг карандаш, царапая бумагу, решительно зачеркивает чертеж. Рядом, на краешке листа, начинает вырисовываться другая схема...

Можно последовательно восстановить все наброски, сделанные на листе бумаги. Можно догадаться, почему изобретатель отказался от одного варианта и перешел к другому. Но несоизмеримо труднее понять ход мыслей. Откуда возник первый вариант? Почему один из вариантов оказался последним, и что помешало изобретателю пойти дальше? Вот две схемы; на бумаге они рядом, но одна нарисована на несколько недель позже другой. Почему мысль, бессильно топтавшаяся, вдруг рванулась вперед — во вдохновенный полет?..

Алексей Толстой в статье «О творчестве» писал (отчасти в шутку, отчасти всерьез): «Верю, когда-нибудь наука найдет формулы окисления мозговой коры, измерит вольтаж, возникающий между извилинами мозга, и творческое состояние в виде кривых, графиков и химических формул будет изучаться студентами медицинского факультета».

Это время еще не наступило. И все-таки мы уже многое знаем о тех битвах, которые происходят в тишине.

У каждого изобретателя есть два секрета. Первый секрет заключается в сущности сделанного им изобретения. Второй секрет — в том, как было сделано это изобретение. Когда изобретение осуществлено, первый секрет становится известным всем. Но секрет творческого успеха почти всегда остается нераскрытым. Мореплаватели издавна наносят на-карту открытые ими течения, мели и рифы, чтобы сделать их известными всем. Изобретатели столетиями не имели такой карты; через одни и те же ошибки проходил каждый начинающий.

Со многими из этих ошибок мне довелось познакомиться на собственном опыте.

Первое авторское свидетельство на изобретение я получил в школе, когда заканчивал десятый класс. После школы я стал студентом Азербайджанского индустриального института. Казалось бы, полученные в институте знания помогут вскоре сделать и другие изобретения. Однако прошло много лет, прежде чем мне выдали второе авторское свидетельство. За эти годы я отправил 103 заявки на изобретения. И получил 103 отказа.

В 1945 году, перейдя на заочное отделение, я начал работать в бюро рационализации и изобретательства. Рабочее место инженера по изобретательству — обыкновенный письменный стол с обыкновенными техническими справочниками. Справочники стояли для солидности: никто из посетителей не интересовался удельным весом молибдена или численной величиной синусов и тангенсов. Но книги, которую в первую очередь следовало иметь инженеру по изобретательству— «Курс изобретательства», не существовало.

Людей же, приходящих в бюро, прежде всего волновали творческие вопросы. И это понятно. Когда у изобретателя все «ладится», он идет туда, где должны строить его машину. К инз^реру по изобретательству идут главным образом за помощью, за цветом.

В те годы передо мной прошли многие изобретатели. Были среди них и люди, всю жизнь проработавшие на производстве, и люди, далекие от техники. Были изобретатели, решавшие актуальные для народного хозяйства проблемы. И были изобретатели вечных двигателей. Однако почти всех в одинаковой степени интересовал главный, первостепенный вопрос: как делают изобретения?

Ответить на этот вопрос я не мог. Ведь именно в эти годы я сам терпел неудачу за неудачей. И когда меня очень допекали вопросами, я рассказывал о правилах Декарта, которые академик А. Н. Крылов назвал «методом для правильного направления ума» и включил в свою книгу «Мысли и материалы о преподавании механики».

Правила Декарта были сформулированы при довольно любопытных обстоятельствах.

Это случилось триста лет назад в Париже. Однажды на вечернем приеме у папского нунция собрались многие знатные гости, в том числе прославленный ученый и философ Рене Декарт. Среди собравшихся оказался и некий де Шанду, человек с весьма сомнительной репутацией (несколько лет спустя он занялся изготовлением фальшивой монеты, был пойман и казнен). В тот вечер де Шанду привлек общее внимание изложением новой системы философии. Он говорил об этой философии, поражая всех остроумием доводов, внешне блестящих, но столь же фальшивых, как и те монеты, что позднее стоили ему головы. Все восхищались, и лишь Декарт упорно молчал. Наконец, уступая многочисленным просьбам, он дал оценку философской системы де Шанду. Декарт сначала похвалил де Шанду за смелость и убедительность доводов, а потом подчеркнул, что очень часто правдоподобие считают правдой.

Декарт предложил присутствующим высказать заведомо верное положение, а затем двенадцатью доводами — один убедительнее другого — доказал, что это положение ложно. Все были изумлены. Тогда Декарт попросил высказать заведомо ложное положение и двенадцатью доводами заставил признать за истину явную нелепость.

— Как же быть? — воскликнул нунций. — Как оградиться от мнимых обоснований?

— Надо следовать моему методу рассуждений, заимствованному из математики, — ответил Декарт.

И он изложил четыре правила:

1. Ограждать себя от всякой торопливости в суждениях и от всяких предвзятых мнений.

2. Каждый трудный вопрос разлагать на столько частных вопросов, чтобы стало возможным более легкое их разрешение.

3. Всегда начинать с простейшего и постепенно переходить к более сложному, и даже там, где не представляется естественной постепенности, все-таки устанавливать некоторый порядок.

4. Везде составлять настолько полные обзоры сделанного предшественниками, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено.

* * *

Постепенно Рене Декарт стал популярен в нашем бюро рационализации и изобретательства. И все-таки правила Декарта были слишком общими. «Нет ли чего-нибудь новенького? — спрашивали изобретатели. — Триста лет, знаете ли, изрядный срок...» Я знал это и упорно не прекращал поиски «чего-нибудь новенького».

Однажды я увидел в технической библиотеке книгу с броским названием «Секрет изобретателя». Я почти вырвал ее из рук удивленного библиотекаря. Книга была совсем новой, она еще пахла типографской краской, и страницы не были разрезаны. Я подумал, что завтра сяду за свой стол во всеоружии раскрытых секретов...

Надо отдать должное автору — книга была написана живо и увлекательно. Но, перелистывая страницы, я испытывал такое ощущение, словно сквозь пальцы уходила вода: как ни старайся, а вода просочится, уйдет — и ничего не останется. Я дочитал последнюю страницу, и вот что у меня осталось: «Неизвестно, откуда нахлынет идея: может, из прошлого, может, со стороны. В каждом изобретении живут его предки, каждое изобретение — брат своих братьев.

Неисчислимы пути, по которым приходят изобретения. Будь готов принять их с любого пути.

Думай! Ищи! Пробуй! Шагай!»

Чаще других приходил ко мне немолодой уже инженер, работавший над серьезной проблемой. Он нашел несколько вариантов решения, но все они оказались слишком сложными. Чувствовалось, что правильное решение лежит где-то рядом, однако найти его никак не удавалось. И вот я представил себе, как скажу этому человеку: «Неизвестно, откуда нахлынет идея... Думай! Ищи! Пробуй! Шагай!» От одной этой мысли мне стало неловко. Я вернул библиотекарю пахнувшую типографской краской книгу с броским названием «Секрет изобретателя».

Да, лучше было честно сказать: я не знаю, как делаются изобретения. Впрочем, очень скоро я мог ответить на другой вопрос: как не делаются изобретения. И это был уже большой шаг вперед.

Если мне в те годы не так часто приходилось иметь дело с удачными, признанными изобретениями, то недостатка в неудачных изобретениях — своих и чужих — я не испытывал. Я имел все основания считаться крупным авторитетом в области плохих изобретений. Было одно обстоятельство, на которое «крупный авторитет» не мог не обратить внимания, Все неудачи делились на несколько основных групп, Каждая группа имела свои типичные ошибки. Примечательно, что эти ошибки были одинаковы в неудачных изобретениях, относящихся к различным областям техники. Тут уже проступала некая закономерность!

Фотоснимок сначала получается на негативе. Таблица «типовых ошибок» и представляла собой нечто вроде негатива настоящей методики изобретательства. По негативу далеко не всегда можно судить о снимке, но наиболее характерные особенности обычно видны. Напрашивалась мысль: если есть закономерность в неправильных приемах решения изобретательских задач, то почему бы не быть закономерности и в правильных приемах?

Казалось бы, все просто. Надо изучить достаточно большое число удачных изобретений и найти те приемы, которые использовались изобретателями. Однако случилось иначе. Просматривая свои старые институтские конспекты, я натолкнулся на поразившее меня высказывание Маркса: «Дарвин направил интерес на историю естественной технологии, т. е. на образование растительных и животных органов, которые играют роль орудий производства в жизни растений и животных. Не заслуживает ли такого же внимания история образования производительных органов общественного человека, история этого материального базиса особой общественной формации».

«Таблица удачных приемов» — это только подспорье для работы изобретателя. Ведь не будет гарантии, что в этой таблице . не пропущен тот или иной очень важный прием. Маркс сформулировал несравненно более важную задачу, изучить основные законы развития техники. Знание этих законов помогло бы понять механизм изобретательского творчества, дало бы действительно научную методику изобретательства.

Работа над созданием такой методики была начата мною а 1946 году. Потребовалось самым детальным образом изучить историю многих отраслей техники, чтобы понять, как возникает потребность в изобретениях и как эти изобретения делаются. Уже в первые три года работы были проанализированы 4 000 описаний различных изобретений.

Методика изобретательства обобщала опыт изобретателей, и естественно, что еще в период ее разработки мне пришлось беседовать, консультироваться, дискутировать с очень многими новаторами. Это были разные люди: по изобретательскому стажу, техническому кругозору, специальности, способностям и склонностям. Их объединяло одно: стремление создавать новое. И не удивительно, что, ознакомившись с методикой, еще только создаваемой, они стремились тут же ее использовать, а потом вносили поправки, предлагали свои дополнения. Особенно значительный вклад в развитие методики внесли инженеры Р. Шапиро и Д. Кабанов.

Объективные законы развития техники и обобщение творческого опыта изобретателей — таков фундамент, на котором первоначально строилась методика изобретательства. В дальнейшем в методику были внесены уточнения, связанные с особенностями человеческого мышления. Главный «инструмент» изобретателя — мозг. У этого «инструмента» .свои сильные и свои слабые стороны, поэтому методике приходится учитывать и особенности психики изобретающего человека.

Сейчас методика изобретательства создана. Что же она может, эта методика, и чего она не может?

Изобретатели прошлого, в том числе великие изобретатели, не работали по методике. При разработке научной методики изобретательства не ставилась задача дать схему для реконструкции путей, по которым в свое время было сделано то или иное изобретение. Методика обобщает наиболее сильные, стороны в творчестве многих изобретателей и на этой основе предлагает рациональную систему решения современных изобретательских задач.

Следует сразу же и со всей определенностью подчеркнуть: методика решения изобретательских задач — не рецепт для создания изобретений. Методика не заменяет и не подменяет технические знания. Она лишь помогает применять их с предельной эффективность^. Бессистемные поиски, сопряженные с огромной затратой энергии и времени, она заменяет рациональной системой.

Методика не отрицает и определенной роли способностей. Она исходит из того, что в той или иной степени эти способности есть у каждого человека. Методика помогает их развить и правильно использовать.

Представьте себе встречу боксеров на ринге. В схватке нужны не только мускулы, нужно еще и умение вести бой. Так и в единоборстве изобретателя с технической задачей. Знания, опыт, способности — это «мускулы» изобретателя. А методика учит не размахивать попусту кулаками.

Разумеется, изучение методики не гарантирует, что изобретатель превзойдет Попова или Эдисона. Но ведь и изучение университетского курса физики не гарантирует, что студент со временем превзойдет Ньютона или Эйнштейна.

Для создания великих изобретений нужно не только большое творческое мастерство. Нужны еще и определенные исторические условия, нужно стечение многих обстоятельств. Методика рассчитана, в основном, на решение обычных изобретательских задач — таких, с которыми чаще всего приходится сталкиваться изобретателю.

В 1960 году в Комитет по делам открытий и изобретений поступило 53 000 заявок на изобретения. Цель методики — способствовать существенному увеличению массовости изобретательства, сделать так, чтобы количество заявок на изобретения измерялось не десятками тысяч, а сотнями тысяч, миллионами.

Сейчас лишь одна заявка из пяти признается изобретением. Изобретатели крайне нерасчетливо выбирают задачи, зачастую допускают явные ошибки в ходе решения. Бывает и так, что изобретатель упорно бьется о непреодолимую стену, хотя надо просто обойти ее. Однако изобретатель не знает, когда и как это следует сделать. И в Комитет идут многочисленные заявки, не решающие поставленной задачи или решающие ее плохо. Цель методой—сделать большинство заявок действенными, предохранить изобретателей от распространенных ошибок.

Темпы развития техники, темпы семилетки настоятельно требуют, чтобы советские изобретатели были вооружены научным знанием. Такое знание и дает методика изобретательства.

В конце 1957 года в Министерстве строительства Азербайджана был проведен семинар по методике изобретательства. Участники семинара — 22 инженера и техника — учились изобретать. Сейчас семь из них имеют авторские свидетельства на изобретения. Почти у всех — внедренные рационализаторские предложения.

Это был первый опыт обучения изобретательству. О нем рассказала «Комсомольская правда». Затем принципы методики изобретательства были изложены в журнале «Изобретатель и рационализатор». Подводя итоги дискуссии по методике, редакция выразила уверенность, что методика изобретательства станет «могучим оружием в руках тысяч новаторов техники и производства».

12 мая 1960 года вопрос о методике рассматривался на специальном заседании Экспертного совета Комитета по делам открытий и изобретений при Совете Министров СССР. В решении Экспертного совета отмечается, что появление методики изобретательства отвечает назревшей необходимости. Нужна, говорится в решении, «неотложная разработка методики с широким опубликованием результатов».

Перед читателем — книга, впервые систематически излагающая основы методики изобретательства. Это не учебник по изобретательству. В частности, объем книги не позволил включить необходимое количество учебных задач.. Тем не менее читатель получит достаточно ясное представление о методике изобретательства.

быть может, читатель и не согласится со всеми положениями методики. Однако он, бесспорно, задумается над стилем и техникой своей творческой работы, и уже одно это даст заметное увеличение к. п. д. при решении новых изобретательских задач. В нашей

стране — огромная армия изобретателей и рационализаторов. Повысить продуктивность творческого труда новаторов хотя бы на один процент — это значит дать тысячи и тысячи новых изобретений. Во имя этого и создавалась методика. Во имя этого и написана книга.

Об изобретательстве трудно говорить языком сухим, сугубо деловым. За словом «изобретение» — высокая романтика поиска и героизм великих изобретателей. За словом «изобретение» — безмерные трагедии изобретателей прошлого и вечно волнующие тайны еще не сделанных изобретений будущего. И поэтому, обдумывая форму изложения, я выбрал непосредственный разговор с читателем.

В старину многие книги начинались так: «Дай мне руку, читатель, и я поведу тебя...» Что ж, дай мне руку, дорогой читатель, и мы отправимся в путь.

Впрочем, не так просто попасть в страну изобретений. На подступах к ней — маленькие привиденьица.

|

МАЛЕНЬКИЕ ПРИВИДЕНЬИЦА

До сих пор еще не изжито представление, будто изобретательство— это наитие «свыше», нисходящее на нас вдохновение, что-то вроде «поэтического угара» в технике.

Академик А, Л. Минц.

В «Письмах об изучении природы» Герцена есть такие строки: «Положительные науки имеют свои маленькие привиденьица: это — силы, отвлеченные от действия, свойства, принятые за самый предмет, и вообще разные кумиры, сотворенные из всякого понятия, которое еще не понятно...» Издавна бытуют маленькие привиденьица и в изобретательстве. Отличаются они от своих собратьев только невероятной живучестью. Когда из физики изгнали «теплород», а из биологии —- «жизненную силу», это было сделано раз и навсегда. Но маленькие привиденьица в изобретательстве упорно возвращаются, лишь слегка меняя свой облик.

Пожалуй, самое упорное привиденьице — это представление о том, что «изобретателем надо родиться». Французский психолог Рибо в конце прошлого века утверждал: «Мы понимаем под изобретателями тех, которые родились с талантом или гениальными способностями к абстракции. Они мыслят абстрактно по инстинкту, как другие по инстинкту делаются музыкантами, механиками, художниками». Привиденьице процветало. Вот что писал в 1929 году некий профессор на страницах технического журнала: «Есть что-то общее всем изобретателям, что отделяет их от не-изобретателей как в человеческом роде, так и среди крыс. Это «что-то» скорее всего заключается в химическом составе крови,, в изобретательском темпераменте» (!?)

В ту пору изобретательство еще не носило массового характера и подобные «идеи» обсуждались вполне серьезно. Привиденъице разоблачали и изгоняли, но оно вновь и вновь появлялось, прикрываясь камуфлирующими названиями: «творческая интуиция», «технологическое ощущение природы», «комбинационный дар»...

А вот другое привиденьице: «Существует целый ряд болезней, при которых на фоне общего возбуждения наблюдается повышение интеллектуальной продуктивности и творческой фантазии, связанное с созданием произведений высокой ценности. Чаще всего это бывает при циркулярном психозе в состоянии маниакального возбуждения». Так писал в 1929 году другой профессор. Прошли годы. Казалось бы, бурное и планомерное развитие техники со всей очевидностью перечеркнуло эту вздорную мысль. Но привиденьица любят возвращаться, и недавно английский «теоретик» Хэтфильд объявил: «Главными создателями современной техники были маньяки-зачинатели». 7

Надо сказать, что за последнее время вообще наблюдается усиленное переселение маленьких привиденьиц на Запад. Антинаучные измышления отступают под натиском достижений советской науки и техники, под натиском массового изобретательства.

Познакомимся еще с одним маленьким привиденьицем. Перед нами книга крупного английского психолога Фердинанда Бартлетта

«Психика человека в труде и игре». Бартлетт — серьезный ученый специалист в области инженерной психологии. Но вот он переходит к вопросам творчества. Приглядитесь внимательно, и вы увидите, как возникают маленькие привиденьица.

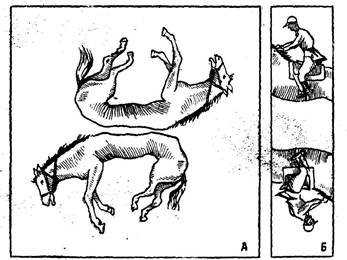

Бартлетт предлагает читателям решить головоломку «Лошадь и всадники» (рис. 1). Надо скопировать оба рисунка на отделы листках бумаги, а затем попытаться наложить полоску Б на квадрат А таким образом, чтобы каждый из всадников сел на свою лошадь в нормальном положении.. Ни один из рисунков нельзя -Ломать, сгибать или рвать.

Объяснив условия задачи, Бартлетт пишет: «Иногда, но в довольно редких случаях решение находят в процессе почти случайного перемещения листков с рисунками, передвигая их всевозможными способами.

Рис. 1.

Чаще же ответ {если его вообще находят) получают, внезапно сообразив, в чем дело, в результате процесса, который мы, по-видимому, должны назвать «внезапным пониманием» или «интуицией», а не «обдумыванием»... Обычно никто не может себе представить передние ноги одной лошади как. одно целое с задними ногами другой, а именно это нам как раз и

приходится здесь сделать,* Когда в обычном способе наблюдения приходится произвести радикальное изменение, то, если этого вообще удается достигнуть, это осуществляется путем упорных проб и ошибок или же путем внезапного понимания. Многие из самых блестящих мировых открытий были сделаны именно таким путем».

В последней фразе отчетливо проглядывает маленькое привиденьице. Ведь изобретения и открытия — не головоломки, они появляются в определенной закономерности. Головоломку «Лошади и всадники» мог решить и жрец времен фараона Аменхотепа IV, и легионер из войск Юлия Цезаря, и средневековый монах. Но никто из них не смог бы открыть радий или изобрести телефон. Разумеется, в истории техники есть изобретения и открытия, сделанные более или менее случайно. Десятки тысяч лет назад вообще все изобретения и открытия делались случайно. С тех пор идет непрерывный процесс уменьшения роли случайности. Задача науки— ускорить этот процесс, дать изобретателям научный метод решения новых технических задач. Иную цель преследует Бартлетт. Вот его конечный вывод: «Мы должны воспитать людей, которые будут искать совпадений даже там, где трудно рассчитывать их найти, и не будут обращать внимания на различия, встречающиеся при наблюдении».

Здесь маленькое привиденьице уже нисколько не маскируется. Поиски случайных совпадений рекомендуются как главный метод открытий и изобретений.

Продолжим наше знакомство с маленькими привиденьицами. Сравните два высказывания.

Первое:

«Изобретение зависит от терпения. Нужно долго и внимательно рассматривать данный предмет со всех сторон. Мало-помалу он начнет развертываться и развиваться перед вашими глазами, Наконец, вы ощутите нечто вроде слабого электрического толчка, ударяющего вас в голову и хватающего за сердце. Это и есть момент проявления гения».

Второе:

«Исследователь начинает с упорного раздумья над интересующим его вопросом. Длительная мыслительная работа не дает результата, тогда исследователь, измученный бесплодными усилиями сдвинуться с мертвой точки, бросает работу, переходит к другим занятиям, к легкому чтению, к экскурсиям, прогулкам и т. д. И вот, в один из таких моментов, далеких от занимающей его проблемы, неожиданно в поле сознания появляется идея, дающая ключ к разрешению всего вопроса».

Они очень похожи, эти высказывания. Однако первое принадлежит французскому естествоиспытателю XVIII века Бюффону, а второе — нашему современнику, видному ученому и взято из его книги, посвященной правильной организации труда исследователя.

Смысл обоих высказываний одинаков: чтобы до чего-то додуматься, надо терпеливо думать. Мысль сама по себе верная, и к Бюффону, который высказал ее два столетия назад, нельзя предъявить никаких претензий. Но может ли теперь эта мысль оказать конкретную помощь исследователю или изобретателю в организации его труда?

Представьте себе такое описание паровоза: «Стоит на рельсах. Черный. Имеет колеса, трубу и машиниста. Машинист что-то повернул, раздался гудок — и паровоз пошел». В этом описании все верно, и тем не менее оно не дает никакого представления об устройстве паровоза и принципе его действия. Причина очевидна: описание поверхностное, чисто внешнее, формальное.

Так обстоит дело с приведенным выше вторым высказыванием. В нем все верно и всё... внешне. Поэтому и использовать его невозможно. Это —- типичное маленькое привиденьице.

Все современные маленькие привиденьица содержат какую-то долю правды, и поэтому подчас не так-то просто раскрыть их сущность. Вот два из них.

«Изобретение целиком зависит от знаний». Безусловно, знания играют огромную роль в творческом процессе. Великий ученый Альберт Эйнштейн в статье, адресованной советским изобретателям, писал: «Без знания нельзя изобретать, как нельзя слагать стихи, не зная языка». Применяя точную математическую терминологию, можно сказать, что наличие знаний — условие, необходимое

для изобретательства, но еще недостаточное. Если бы успех зависел только от знаний, больше всего изобретений делали бы академики, затем профессора, затем кандидаты технических наук и т. д. В жизни же бывает иначе: крупнейшие изобретения нередко делаются рядовыми рабочими, техниками, инженерами.

Все объясняется просто. Есть задачи, для решения которых важен не столько общий объем знаний, сколько детальное знакомство с особенностями и тонкостями данного участка производства. В таких случаях главное — конкретный производственный опыт.

Бывает и так, что для решения задачи требуются не капитальные знания в данной области техники, а довольно обычные, но «посторонние» знания. Нужен иной подход к задаче, привлечение иных, пусть весьма скромных, но новых для данной области технических средств.

«Изобретение зависит только от экспериментов». Защищая эту точку зрения, любят ссылаться на Эдисона. В поисках устойчивого волоска для электрической лампочки Эдисон проделал 8 000 опытов. Это были довольно бессистемные опыты: Эдисон испытывал все материалы, которые только можно было испытать. Была проверена даже нить, полученная обугливанием волоска, вырванного из бороды сотрудника лаборатории. Работая над щелочным аккумулятором, Эдисон поставил 50 000 опытов...

Эдисон — выдающийся изобретатель, но бессистемное экспериментирование он вел вынужденно. Три четверти века назад наука находилась в ином состоянии, чем теперь. Исследователи, изобретатели вынуждены были идти на ощупь, путем бессистемных экспериментов. Сейчас положение изменилось. Эксперимент в большинстве случаев играет контрольную роль. При поисках же решения (мы еще будем говорить об этом) эксперимент преобладает в решении специальных задач, например при разработке новых способов получения химических веществ.

Нетрудно заметить, что у маленьких привиденьиц много общего. Все они пытаются выдать частное за общее, все они не учитывают исторического развития методов изобретательства.

Есть итальянская сказка про вельможу, который хотел быть одетым лучше всех на земле. Вельможа, говорится в сказке, собрал самых знаменитых портных и спросил, какой костюм был бы наилучшим, «Тигровая шкура», — решительно сказал первый портной. Второй портной возразил: «Шкура —это признак варварства. Все приличные люди ходят в коротких туниках и сандалиях». С презрением оглядев коллег, третий портной жеманно промолвил: «Фи! Я бы предложил кружевные панталоны и расшитый атласом камзол, Разумеется, шляпа должна быть с голубым страусовым пером...» Тотчас же вскочили еще двое портных. «Холодно, будет холодно! Нужен мех», — воскликнул один. «Жарко, будет жарко! Достаточно набедренной повязки», — воскликнул другой... В сказке возможна такая ситуация: собрать людей разных исторических эпох и разных стран. И потому все портные были правы — каждый по-своему.

На протяжении истории человечества техника непрерывно обогащалась новыми и новыми приемами изобретательства. Если сформулировать коротко, это был путь от случайного открывательства к сознательному и планомерному решению новых технических задач. В разных отраслях техники люди по-разному продвинулись на этом пути. Есть такие отрасли техники, в которых открытия и изобретения делаются почти планомерно. И есть отрасли техники, где все еще преобладает элемент случайности

Вот примечательная история одного изобретения.

Это было вскоре noслe Великой Отечественной войны. Доктор Иван Павлович Федоров работал в клинике Пермского медицинского института. Однажды на прием к Федорову пришел больной Торкунов. Во время беседы выяснилось, что Торкунов болел красной волчанкой. Из-за болезни его демобилизовали из армии, и он устроился работать учеником электросварщика. По неопытности Торкунов часто снимал маску, не выключая электродуги. Как-то рассматривая свое лицо, он заметил, что красная волчанка слабеет. После этого Торкунов сознательно стал облучаться электродугой.

Доктор Федоров заинтересовался этим и начал специально изучать действие электродуги. Он подобрал сплавы электродов, при которых оказалось возможность лечить электродугой многие кожные болезни. Когда новый способ лечения был проверен, доктору Федорову выдали авторское свидетельство на изобретение.

На первый взгляд, это чисто случайное изобретение. Но приглядимся внимательнее. Каждый больной, особенно трудноизлечимый, очень внимателен ко всему, что относится к его болезни. Это известно опытным врачам, и потому' не случайно, что доктор Федоров внимательно отнесся к рассказу больного. Не случайно и то умение вести исследование, которое проявил изобретатель. Наконец, само физиологическое действие электродуги не случайно было открыто в период широкого распространения электросварки. Можно с уверенностью сказать, что еще несколько лет — и это изобретение обязательно было бы сделано кем-нибудь другим.

Значительно сложнее ответить на другой вопрос: почему это изобретение не было сделано раньше? В самом деле, электрическая дуга известна уже полтора столетия. Почему же целебные свойства электродуги не были использованы хотя бы полвека назад? Грустно становится при мысли о том, сколько людей могло быть избавлено от тяжелых недугов — и не было избавлено, сколько человеческих жизней могло быть спасено — и не было спасено.

К сожалению, это далеко не единственный случай. В 1920 году один из французских бактериологов обнаружил бактериостатическое действие плесени. Но он интересовался туберкулезными бациллами, а плесень действовала только на другие микробы. Бактериолог остался безучастным и, таким образом, «воздержался» от открытия пенициллина.

Даже очень опытный изобретатель порой ясно осознает несовершенство своих творческих методов. Недавно в журнале «Изобретатель и рационализатор» была опубликована статья Героя Социалистического Труда доктора технических наук Б. П. Шпитального. Автор статьи рассказывает, что его часто спрашивают, как он изобретает и можно ли научиться изобретательскому мастерству. Шпитальный пишет: «...вопросы эти действительно серьезны, и ответить на них нелегко. Поэтому приходилось отделываться шуткой. Ну, как изобретаю? Думаю, думаю, иногда придумываю, а чаще нет. Поступайте так же, и вы тоже станете изобретателем».

В этой шутке есть доля истины. Работая над изобретением, человек ищет нужное решение, ведет поиск. Этот поиск можно вести по-разному. Допустим, в комнате спрятана какая-то вещь. Можно искать ее бессистемно. А можно заранее продумать план поиска, исключив из него те места, где заведомо не может быть нужная нам вещь, и выделив другие места, где она скорее всего должна находиться. Именно так мы поступаем в обычном поиске. Если нам нужен стакан, мы будем искать его на столе или в буфете, а не в книжном шкафу и радиоприемнике. Изобретатель зачастую ищет, образно выражаясь, «стакан в печке». Вот и получается «иногда придумываю, а чаще нет».

Коэффициент полезного действия при решении изобретательских задач очень невысок даже у опытного изобретателя. В сущности со времен Эдисона изменилось только одно: вместо 50 000 вещественных экспериментов в лаборатории изобретатель ставит 50 000 м ы с л е н н ы х экспериментов. Мысленные эксперименты осуществляются значительно быстрее, чем эксперименты вещественные. И все-таки они во многом бессистемны. Отсюда и неудачи.

Со времен Эдисона мы научились вести вещественные эксперименты по обдуманной системе. Задача состоит в том, чтобы дать такую систему и для экспериментов мысленных.

Для этого прежде всего надо понять, что такое изобретение.

ПОСЛЕ СЛОВА „ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ"

Всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение.

Он обусловливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников.

К. Маркс.

Четыре раза, начиная семинары по методике изобретательства, я задавал слушателям один и тот же вопрос: «Назовите, пожалуйста, пять любых изобретений». И вот передо мной четыре листка. Записи сделаны в разное время, и люди на семинарах были разные, но названо одно и то же: паровоз, пароход, электрическая лампа, двигатель внутреннего сгорания, самолет...

Казалось бы, это — классические примеры изобретений. И все-таки ни одно из них изобретением не является. Можно вспомнить хотя бы историю электрической лампы накаливания. Кто изобрел эту лампу — Лодыгин или Эдисон? Не спешите с ответом. В начале XIX века, еще до Лодыгина и Эдисона, идея электрической лампы не раз выдвигалась изобретателями в различных странах. Например, бельгийский профессор Жобар предложил для освещения раскалять током угольную палочку, находящуюся в безвоздушном пространстве. Жобар выступил с докладом, в котором говорилось, что такие лампы могут освещать угольные шахты, применяться для военной сигнализации, для освещения домов, Некоторое время спустя американский профессор Фермер сконструировал лампы накаливания и осветил ими свой дом в Нью-Йорке. Патенту на электрическую лампу накаливания были выданы Грове (1840 г.), Д© Молейну (1841 г.), Стэту (1848 г.), Гебелю (1854 г.), де Шанжи (1858 г.), Адамсу (1867 г.). В 60-х годах прошлого столетия капитан Сергеев построил прожектор с платиновой нитью накаливания и водяным охлаждением. Этот прожектор успешно применялся в русской армии.

И все-таки, несмотря на ряд последовательных изобретений, улучшающих лампу, она еще не могла найти хоть сколько-нибудь заметного применения — так велики были ее недостатки. Значительную часть этих недостатков устранил А. Н. Лодыгин (1872 г.). Современники хорошо понимали значение работ Лодыгина. 21 декабря 1879 года газета «Нью-Йорк геральд» писала: «...вплоть до 1873 г. электрическое освещение лампами накаливания обнаружило, однако, слабый прогресс, и изобретатели рассматривали метод накаливания, как заслуживающий значительно меньшего внимания, чем применение вольтовой дуги. В указанном году, тем не менее, интерес к методу освещения накаливания усилился благодаря изобретению Лодыгина, построившего лампу, в которой были преодолены многие трудности, казавшиеся ранее непреодолимыми». Однако и изобретение Лодыгина — при всем его значении — не решало задачи создания пригодной для массового применения электрической лампы. Эдисон (1879 г,) подобрал такой материал для волоска лампы, который обеспечивал достаточную продолжительность работы. Но и после Эдисона изобретатели совершенствовали электрическую лампу. Так, в 1911 году была изобретена вакуум-лампа с металлической тянутой нитью. Два года спустя — лампа, заполненная аргоно-азотной смесью и имеющая спиральную нить. В 1934 году появились лампы с биспиральнй нитью. Еще через два года — лампы, заполненные криптоно-ксеноно-азотной смесью.

***

ЧТО ТАКОЕ ОТКРЫТИЕ?

Незадолго до смерти знаменитый физик У Ньютон сказал: «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, развлекающимся тем, что от поры до времени отыскиваю камешек более цветистый, чем обыкновенно, или красную раковину, в то время, как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным».

Со времени Ньютона «океан истин» пересечен во многих направлениях, и ученые извлекли из его глубин удивительные находки. Исследование мира продолжается я теперь. И каждый раз, когда ученые добавляют к тому, что уже известно о мире, что-нибудь новое, они совершают открытие.

«Открытием признается установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира»,— говорится в Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденном Советом Министров СССР .24 апреля 1959 года.

Само по себе открытие еще не вызывает технического прогресса. Так, например, открытие Максвеллом электромагнитной природы света имело теоретическое значение. Затем Герц открыл электромагнитные волны длиннее световых. Но эти важнейшие открытия только тогда оказали непосредственное влияние на технику связи и на многие производственные процессы, когда Попов изобрел передатчик и приемник электромагнитных волн.

Эдисон открыл тепловую эмиссию электронов. Но лишь благодаря ряду изобретений, сделанных другими Людьми, это открытие было использовать для регулирования больших токов малым напряжением и в конце концов легло в основу современной радиотехники.

Открытия расширяют горизонт изобретателей, вооружают их новыми сведениями о материалах, из которых создаются машины и приборы, о закономерностях, которым подчиняется машины.Развитие науки создает возможность для появления новых изобретений. Изобретения же двигают вперед технику.

***

Кто же изобрел электрическую лампу накаливания? Теперь становится очевидной вся сложность этого вопроса. Паровоз, пароход, электрическая лампа— это комплексы сотен и тысяч (а если считать по выданным патентам и авторским свидетельствам, то и сотен тысяч) отдельных изобретений, Эти изобретения (в большинстве своем) не конкурируют между собой и не исключают друг друга, а составляют непрерывную цепь последовательных этапов в истории машины, механизма, прибора или технологического процесса.

В 1861 году французский фабрикант Лефевр, приступая к производству двигателей Ленуара, опубликовал проспект, где давалась такая характеристика двигателей: «Машина использует поршень, запатентованный Стритом; она прямого и двойного действия, как в машине Лебона; зажигание в ней производится электрической искрой, как в машине Рива. Она заимствует у Сэмюэля Броуна водяное охлаждение цилиндра; она может работать на летучих углеводородах, предложенных Эрскин-Азардом; может быть, найдет у Гамбеты остроумную идею кругового распределителя.

Но, кроме того, она газ и воздух втягивает действием самого поршня, без их предварительного смешивания, всегда опасного и требующего употребления насосов. Вот его (Ленуара) право на патент, вот чего нельзя у него отнять». Он был неглупым человеком, этот французский фабрикант. Он правильно понял главное: в историческое развитие машины каждый изобретатель привносит нечто свое. Каждое изобретение вызывает необходимость в появлении новых изобретений.

Именно поэтому описание всякого изобретения в патенте или авторском свидетельстве заканчивается так называемой формулой изобретения. Эта формула чаще всего представляет собой одну фразу, разделенную на две части словом «отличающийся». Все, что стоит до слова «отличающийся», уже известна. То, что стоит после этого слова, придумано изобретателем. Например, «Газотеплозащитный скафандр, состоящий из герметизированного комбинезона и шлема, отличающийся тем, что с целью устранения необходимости в специальном дыхательном аппарате в холодильной системе используют сжиженный кислород, который после газификации и нагревания идет на дыхание».

Чем старее машина (аппарат, способ производства), с которой связано изобретение, тем длиннее первая часть формулы изобретения. Родословная некоторых изобретений не менее длинна, чем титулы родовитых испанских грандов. За полтора столетия в разных странах выдано, например, свыше ста тысяч патентов, относящихся к велосипеду.

***

ЧТО ТАКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ?

Изобретение — это существенно новое решение технической задачи.

Однако не всякая новизна делает предложение изобретением: новизна должна сочетаться с полезностью, с положительным эффектом.

Кроме того, новизна должна быть существенной, значительной. Когда вы видите на улице новый образец велосипеда, вы встречаетесь не с новым изобретением, а лишь с новой конструкцией уже существующей машины. Существенными признаются только те изменения в машинах, механизмах и процессах, которые дают качественно новый технический эффект. Например, обычные велосипеды имеют одно седло, одну пару педалей и рассчитаны на одного человека. Но тот, кто впервые предложил велосипед-тандем с двумя последовательно расположенными седлами и двумя парами педалей, тот сделал изобретение: его машина приобрела новое качество — это велосипед на двоих, а изготовить его лишь немногим дороже, чем велосипед на одного.

В Постановлении Совета Министров СССР от 24 апреля 1959 года сказано: «Изобретением признается отличающееся новизной решение технической задачи в любой области народного хозяйства, культуры, здравоохранения или обороны страны, дающее положительный эффект».

***

История велосипеда началась в 1813 году, когда австрийский лесничий Дрез придумал потешную «беговую машину». Она имела раму, два деревянных колеса и простенькое рулевое управление. Педалей не было, при езде приходилось отталкиваться ногами от земли... Можно ли считать Дреза изобретателем велосипеда? Нет, велосипед немыслим без педалей! А они появились на «беговой машине» лишь в 1840 году. Изобретатель установил их... на ось переднего колеса!

Шли годы. В конструкцию колес и педалей, первоначально очень примитивных, вносились изменения. Благодаря этому скорость движения велосипеда постепенно возрастала. Однако между усовершенствованными частями машины и оставшимися без изменения органами управления возникло противоречие: бестормозное управление, вполне пригодное для езды с малой скоростью, не удовлетворяло новым условиям — езде с более высокой скоростью. Без устранения этого противоречия дальнейшее улучшение других частей велосипеда теряло смысл: все равно скорость нельзя было увеличить из-за несовершенства органов управления.

В 1845 году на велосипедах появились тормоза. Велосипеды начали двигаться все быстрее и быстрее. Достигалось это увеличением диаметра переднего (ведущего) колеса, в результату чего возрастало расстояние, проходимое машиной при каждом повороте педалей. Увеличение скорости езды требовало для колес более прочного материала, а увеличение диаметра колес —- материала более легкого. Это новое противоречие устранили заменой дерева на металл.

Диаметр ведущего колеса из года в год увеличивался - появились велосипеды-«пауки» с огромным передним колесом. Но чем больше становилось ведущее колесо, тем труднее было его вращать. Еще одно противоречие! Пришлось посадить ось колеса на шарикоподшипники.

Кажется, все в порядке? Нет. Увеличивается диаметр переднего колеса — растет высота велосипеда, а вместе с ней, и опасность езды. Велосипед теряет устойчивость, падение с него грозит серьезными увечьями. Выигрыш в скорости приносит проигрыш в безопасности. Значит, нужно так изменить трансмиссию, чтобы при каждом обороте педалей колесо делало не один оборот, а несколько; тогда незачем будет увеличивать диаметр ведущего колеса. И в 1884 году изобретается цепная передача. Скорость велосипеда снова растет.

Однако тут же возникло новое противоречие: усовершенствована трансмиссия, но колеса остались без изменения. При быстрой езде удары колёс о неровности дороги быстро разрушали машину, затрудняли управление велосипедом. Изобретатели занялись усовершенствованием колес.

В 1890 году колеса «обувают» — появляются шины-пневматики.

Но противоречия не унимаются. Они преследуют велосипед, красной нитью проходя через его биографию, Новое увеличение скорости — новое противоречие! Теперь от рабочих органов и органов управления отстает трансмиссия: разогнавшись, велосипедист не успевает крутить бешено вращающиеся педали. Можно, конечно, снять ноги с педалей, но как потом ловить их на быстром ходу велосипеда?! И снова, забыв обо всем остальном, изобретатели совершенствуют трансмиссию, только трансмиссию! Наконец, в 1897 году изобретен механизм свободного хода: теперь, набрав скорость, велосипедист может держать педали неподвижными.

Так велосипед приобретает знакомый нам вид.

Какие же выводы можно сделать из истории велосипеда?

Развитие отдельных частей велосипеда взаимообусловлено.

Это развитие происходит неравномерно. В каждый момент одни части машины обгоняют в своем развитии другие, отстающие части.

Нормальное развитие оказывается возможным до тех пор, пока не возникнут и не обострятся противоречия между более совершенной частью машины и другими ее частями (или между одной характеристикой машины и другими ее характеристиками).

Возникновение противоречия является тормозом развития всей машины. Устранение противоречия — основа развития машины.

Коренное изменение одной из частей машины вызывает необходимость в определенных изменениях других частей.

***

ЧТО ТАКОЕ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ?

«Рацио» — по-латыни «разум. Следовательно, рационализаторское предложение — это предложение разумное, - целесообразное, помогающее производству.

Однако разумными должны быть все действия, все предложения, все распоряжения как командиров производства — инженеров и мастеров, так и рабочих. Таким образом, для определения рацпредложений мало сказать, что они должны быть разумными.

Рационализатор, как и изобретатель, вносит в производственный процесс нечто новое. Но между работой рационализатора и изобретателя есть и существенное различие. Изобретение сопоставляется с уровнем мировой техники. Рацпредложение — с тем, как организовано производство на данном предприятии. Рационализатор не создает новых принципов в технике, иначе мы бы назвали его изобретателем. Он применяет уже известные приемы там, где они до сих пор еще не использовались. Вот как определяются задачи рационализаторов в Постановлении Совета Министров СССР от 24 апреля 1959 года: «Рационализаторскими предложениями считаются предложения по усовершенствованию применяемой техники, усовершенствованию выпускаемой продукции, технологии производства, способов контроля, наблюдения и исследования, техники безопасности и охраны труда или предложения, позволяющие повысить производительность труда, более эффективно использовать энергию, оборудование, материалы»

***

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

Способности, Как и мускулы, растут при тренировке.

Академик В. Обручев

Нетерпеливый читатель может спросить: «Ну, а как с вдохновением? Изучение законов развития машин — это хорошо, но ведь надо учитывать и вдохновение. Разве творчество возможно без вдохновения?»

Что ж, пусть читатель решит четыре задачи. Это не сложные задачи; в дальнейшем мы легко решим их с помощью методики. Условия задач содержат все необходимые сведения, и читатель имеет полную возможность проверить силу вдохновения.

Итак, задачи.

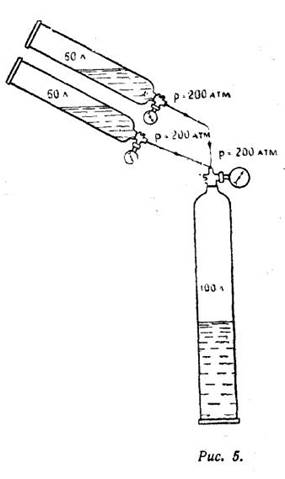

ЗАДАЧА О ТРЕХ БАЛЛОНАХ

Имеются три металлических баллона для хранения сжатого газа (например кислорода). Первый баллон (транспортный) заполнен газом под давлением в 200 атмосфер. Два других баллона (рабочие) пустые. Емкость каждого из них равна половине емкости транспортного баллона. Нужно перевести весь газ из транспортного баллона в рабочие.

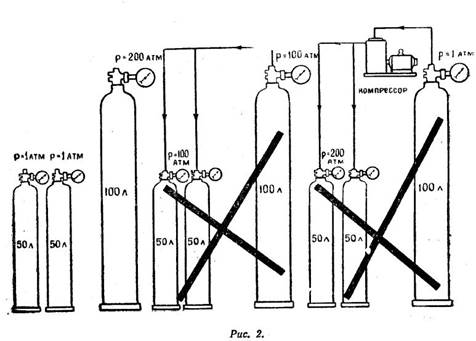

Известны, вообще говоря, два способа (рис. 2).

Первый способ состоит в том, что транспортный баллон прямо подсоединяют к двум другим. Очевидно, что в этом случае во всех баллонах установится одинаковое давление в 100 атмосфер и половина газа останется в транспортном баллоне.

Второй способ намного сложнее: газ перекачивается из большого баллона в два других при помощи специального компрессора. Так можно перевести из транспортного баллона в рабочие весь газ, но обязательно потребуется сложное оборудование — компрессор высокого давления.

Задача и заключается в том, чтобы найти способ полностью переводить газ из транспортного баллона в рабочие без применения дополнительного оборудования (насосов, компрессоров и т. д.).

Заметим, кстати, что задача эта не выдумана. С ней приходится сталкиваться на практике, например в авиации. На самолетах стоят небольшие кислородные баллоны, а запасают кислород в крупных транспортных баллонах. Вот и приходится при перезарядке самолетных баллонов либо использовать специальные компрессорные станции, либо просто подсоединять транспортный баллон к заряжаемым и мириться с потерей давления, с неполной перезарядкой.

ЗАДАЧА О ПРОВЕРКЕ ЦИФЕРБЛАТНЫХ ПРИБОРОВ

На заводе, выпускающем циферблатные контрольно-измерительные приборы, последний этап производства — проверка готовых приборов. Производится она так: контролер устанавливает проверяемый прибор рядом с выверенным эталонным образцом и сличает показания обоих приборов в нескольких точках шкалы.

Если уменьшить число контрольных точек, скорость проверки возрастет, но снизится точность контроля. И наоборот, если увеличить число контрольных точек, то повысится точность, а скорость проверки снизится.

Ну, а как добиться одновременно очень быстрого и очень точного контроля? Попробуйте найти простой способ вдвое, втрое,

вчетверо повысить число контрольных точек и одновременно не проиграть в скорости проверки.

ЗАДАЧА О БАШЕННЫХ ЧАСАХ

Часы, расположенные на высоких зданиях (когда-то такие часы были именно башенными, их устанавливали только на башнях), должны иметь большой циферблат и, соответственно, сложный и громоздкий механизм. С увеличением высоты расположения часов резко возрастают трудности, связанные с созданием и эксплуатацией громадного часового механизма. Стоимость башенных часов, всегда являющихся уникальными, весьма высока. Механизм их требует специального ухода. Поэтому больших башенных часов очень немного.

Попробуйте предложить простую по устройству и эксплуатации, дешевую и надежную систему башенных часов, которые могли бы быть установлены на высотных зданиях, скажем, на высоте 12— 15 этажей.

Очевидно, что решения могут быть разными. Некоторые из них уже запатентованы, Но, быть может, вам удастся найти и нечто отличающееся...

ЗАДАЧА О ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Эта задача взята из опубликованной в журнале «Изобретатель и рационализатор» статьи М. Фишкиса, начальника техбюро сварки Московского автозавода имени Лихачева. Вот что говорится в статье:

«Транспортировка и хранение толстолистовой стали на большинстве заводов осуществляются более или менее одинаково. Листы на эстакаде либо прямо в цехе складываются в стопы и не сортируются по толщине: как правило, места для этого не хватает. Бывает частенько так, что лист нужной толщины лежит где-то в середине громоздкой, тяжелой металлической стопы.

Каково вытаскивать его оттуда — нетрудно себе представить, А создавать специальные склады, где листы будут разложены по толщине, очень дорого. Что же делать? Выход прост: ставить листы вертикально, на ребро (рис. 3). В этом случае отпадает необходимость растаскивать краном стопу, чтобы достать один нужный лист. Однако безопасно транспортировать при помощи захватов в вертикальном положении листы весом более тонны пока не удаётся. А ведь бывают листы в 20 и в 30 тонн!

Нужен эффективный, надежно работающий, не требующий специальных зажимных механизмов, простой по конструкции захват для транспортировки листов в вертикальном положении

Рис. 3.

Читатель, вероятно, спросит; а как узнать, правильно ли найденное решение или нет?

Что ж, методика дает ответ и на этот вопрос. А пока я расскажу «поучительную историю, которая поможет читателю правильнее оценивать технические идеи.

НОВЕЛЛА О ПОЧТИ ГЕНИАЛЬНОМ ИЗОБРЕТЕНИИ

Это случилось в конце сороковых годов, когда методика еще только испытывалась. Однажды в бюро рационализации и изобретательства пришел моряк-гидрограф.

Тут все говорят про методику, — сказал он мне, — Это верно?

И таинственно оглянулся, Я тоже таинственно оглянулся и ответил:

— верно.

Моряк положил на стол карту земных полушарий, аккуратно разгладил ее и объяснил, что в таком случае он имеет задачу.

«Шикарную задачу», как он выразился. Я посмотрел на моряка (казалось, он сошел со страниц романов Стивенсона), посмотрел на измятую карту (она была вырвана из какого-то старого атласа) и решил, что речь идет о кладе. Разумеется, клад зарыт на острове, координаты которого неизвестны.

— Причем здесь клад?! — возмутился моряк, выслушав мое осторожное замечание, что методика изобретательства не может помочь в отыскании кладов. — Нужно изобретение. Вот карта, видите? Так сказать, изображение земного шара. И это изображение спроецировано на плоскость. Отсюда — искажения при любой проекции. На глобусе нет искажений, но он возмутительно громоздок!

Да, все было ясно. При использовании карт смирились с некоторыми искажениями, зато выигрывали в компактности и простоте. Используя глобусы, выигрывали в наглядности и отсутствии искажений, но мирились с громоздкостью, сложностью изготовления.

— Пятьсот лет такое положение. А может, и больше,—мрачно сказал моряк. — Что тут сделает методика?

Я скромно ответил, что методика позволяет решать подобные задачи в течение пяти минут. Моряк недоверчиво кашлянул и посмотрел на часы.

Решение было найдено через три минуты: нужны надувные глобусы. В «нерабочем» состоянии они будут очень компактны, а в «рабочем» вполне заменят обычный глобус. Можно будет иметь карманные «атласы» различных глобусов, и все это дешево и просто.

— Гениально! — воскликнул моряк. Но тут же уточнил,— То есть почти гениально. Посмотрим, как оно... гм, как оно получится,

Это разозлило меня: чего, собственно, смотреть?! Идея есть — и все.

Через два дня я уже отправлял заявку на «наглядное географическое пособие, отличающееся...» Месяц спустя прибыл ответ. Мне отказали в выдаче авторского свидетельства. Нет, с новизной все обстояло благополучно, никто не догадался запатентовать «почти гениальное» изобретение. Полезность — в принципе — тоже не вызвала сомнений. Отрицательное решение было мотивировано так: «Оказавшись в руках школьника, такое «учебное пособие» немедленно превратится в обычный мяч, что никак не будет способствовать воспитанию уважения к нашей планете Земля.

Это был совершенно уникальный отказ! С такой мотивировкой мне еще не приходилось сталкиваться. Я горел желанием немедленно опротестовать это решение. И вот в одной из школ был поставлен эксперимент. Преподавательница географии пригласила в класс двух учеников и показала им надувные глобусы. Надо полагать, это были довольно дисциплинированные ребята. Они чинно вошли в класс, вежливо поздоровались и принялись рассматривать глобус. И вдруг один из них неуловимым движением выбил из рук другого «учебное пособие». Глобус устремился к потолку. Началось именно то, что «никак не могло способствовать воспитанию уважения к нашей планете Земля.

Я вышел из класса и осторожно прикрыл за собой дверь. В этот момент я услышал взрыв: «почти гениальное» изобретение лопнуло.

В буквальном смысле слова.

Чтобы дать правильную оценку найденной идее, надо представить себе изобретение не в виде единичного экспериментального образца, а осуществленным и внедренным предельно широко. Надо представить себе, во что обойдется такое внедрение и что оно даст, просто или сложно будет осуществить внедрение, удобно или неудобно будет пользоваться изобретением при массовом внедрении.

Идею изобретения следует испытывать всесторонне и жестко, безжалостно. Хорошие технические идеи имеют большой «запас прочности», они выдержат любое испытание.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И КОНСТРУКТОР

Тут мы с вами подошли к одному интереснейшему противоречию конструкторского творчества...

А. Бек "Жизнь Бережкова".

Есть нечто общее у всех четырех задач, приведенных в предыдущей главе. Пытаясь решать эти задачи уже известными технике способами, мы каждый раз наталкиваемся на противоречие. Выигрывая в одном (т. е. добиваясь нужного результата, например увеличения скорости проверки циферблатных приборов), мы одновременно проигрываем в чем-то другом (в точности контроля, в сложности требуемой аппаратуры). Технические противоречия, таким образом, связаны не только с развитием велосипеда. Они характерны для всех отраслей техники.

Анализируя развитие мельниц К.Маркс писал в «Капитале»: «Увеличение размеров рабочей машины и количества ее одновременно действующих орудий требует более крупного двигательного механизма... Уже в XVIII веке была сделана попытка приводить в движение два бегуна и два же постава посредством одного водяного колеса. Но увеличение размеров передаточного механизма вступило в конфликт с недостаточной силой воды,,.»

Именно эти строки и объяснили мне в свое время главную особенность в творческой работе изобретателя: преодоление технического противоречия.

Противоречия возникают в различных отраслях техники. Вот некоторые.

В кораблестроении: «Необходимость обеспечения мореходных качеств ставит условия противоположные: так, например, чтобы корабль не был валок или, говоря морским языком, был бы «остойчив», выгодно его делать пошире, а чтобы он был «ходок», очевидно, что его надо делать подлиннее и поуже — требования противоположные». (Академик А. Крылов).

В горной технике: «Увеличение размеров сечения и глубины шахт встало в противоречие с растущим давлением горных пород. Это противоречие разрешалось переходом от квадратного сечения к круглому с заменой деревянного крепления стволов каменным». (Проф. А. Зворыкин).

В теплотехнике: «Весьма существенное значение имеет вес затрачиваемого на построение котельного агрегата металла на единицу производительности. В некоторой мере стремление к уменьшению этого веса (экономия металла) и стремление к увеличению к.п.д. (экономия топлива) противоречат друг другу, разрешение этого противоречия является одним из важнейших факторов прогрессивного развития котельной техники». (Общая теплотехника, 1952).

В синтетических материалах: «Пленка, заменяющая кожу или ткань в одежде, обязана «дышать», пропускать воздух и пары воды, задерживая воду. Для этого она должна иметь мельчайшие поры... Увеличение же пористости снижает прочность пленок. (Академик П. Ребиндер).

В оптике: «Фотографическими объективами пользуется громадное число фотографов-любителей и немалое число специалистов самых разнообразных профессий. Не удивительно, что этим объективам предъявляются особо строгие и часто противоречивые требования, например, требования большой светосилы, значительного угла поля зрения и к тому же высокой разрешающей способности. При этом, кстати, желают, чтобы конструкция их была простой, легкой, без световых потерь. Конечно, все эти условия несовместимы, и хороши только специализированные объективы». (Проф. Г. Слюсарев).

В ядерной технике: «Вес магнита, размеры ускорителя, его стоимость — уже достигли практического потолка. Поскольку радиус магнита определяется максимально достижимым магнитным полем, постольку все усилия изобретателей были направлены на уменьшение ширины кольцевой магнитной дорожки, доступной для движения частиц. Чем уже дорожка, тем легче и дешевле магнит, но тем большее количество частиц будет потеряно». (Доктор физико-математических наук М. С. Рабинович).