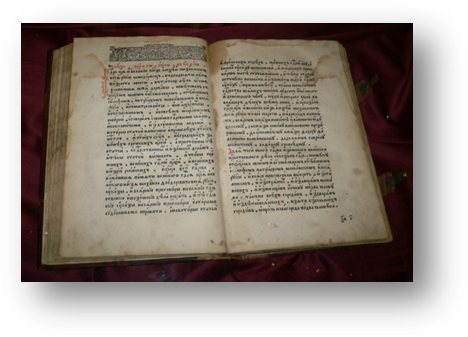

Соборное Уложение 1649.

После Соляного бунта 1648 г. в Москве открылся Земский собор, задачей которого было урегулирование социальных и политических противоречий, а также кодификация законодательства. Подготовкой нового свода юридических норм занялась специальная комиссия. Соборное Уложение было подписано всеми участниками Собора (315 подписей).

Наиболее существенными нормами Соборного уложения 1649 г. являются:

Наиболее существенными нормами Соборного уложения 1649 г. являются:

1) утверждение самодержавного характера власти и неприкосновенности особы государя;

2) отмена срока сыска беглых крестьян и завершение процесса закрепощения;

2) отмена срока сыска беглых крестьян и завершение процесса закрепощения;

Уложение долго оставалось действующим сводом законов. Ни одна из попыток (в XVIII в. их было восемь) создать новый полный свод законов не увенчалась успехом.

Новгородское восстание 1650 года.

Поводом, послужившим для начала Новгородского восстания, был рост цен на хлеб, из-за осуществлявшихся в то время крупных закупок зерна для исполнения правительством обязательства поставить Швеции зерно в счёт компенсации за перебежчиков с захваченных шведами территорий. Участники восстания (ремесленники, часть стрельцов и городская беднота) в середине марта 1650 года отстранили от власти воеводу новгородского — окольничего Фёдора Хилкова и разгромили дворы многих зажиточных горожан.

Восставшие избрали земских старост и поставили во главе городского самоуправления митрополичьего приказного И. Жеглова, а новгородский митрополит Никон 19 марта был избит толпой за то, что проклял 17 марта с церковного амвона новоизбранных правителей города.

Посланный в Новгород царём Алексеем Михайловичем дворянин Соловцов был арестован и несколько дней просидел под караулом. Попытки восставших связаться с участниками Псковского восстания, проходившего в то же время, были безуспешны.

Войско князя И. Н. Хованского, прибывшее для подавления восстания, несколько дней простояв у стен города, 13 апреля без сопротивления вступило в город. Противостояние и противоречия в Новгороде между людьми разного достатка, непоследовательность Жеглова, непоколебимая позиция митрополита Никона, отстаивавшего интересы царя, привели к поражению Новгородского восстания. Руководители восстания были арестованы, а пятеро из них казнены, более сотни восставших биты кнутом и были сосланы на север, в Астрахань и на Терек.

Медный бунт. 1662.

В 1662 г. в Москве вспыхнул Медный бунт, вызванный денежной реформой правительства.

Затянувшаяся русско-польская война опустошила казну, и власть пошла на чрезвычайные меры — выпуск медных денег, имевших хождение наряду с серебряными. Однако медь была доступным материалом, и изготовление фальшивых монет («воровских денег») приобрело массовый характер. Это привело к девальвации (обесцениванию денег), от которой особенно пострадали люди, получавшие денежное жалование, а также ремесленники и мелкие торговцы. Правительство платило медью, а налоги собирало серебром.

Затянувшаяся русско-польская война опустошила казну, и власть пошла на чрезвычайные меры — выпуск медных денег, имевших хождение наряду с серебряными. Однако медь была доступным материалом, и изготовление фальшивых монет («воровских денег») приобрело массовый характер. Это привело к девальвации (обесцениванию денег), от которой особенно пострадали люди, получавшие денежное жалование, а также ремесленники и мелкие торговцы. Правительство платило медью, а налоги собирало серебром.

Летом 1662 г. восставшие москвичи двинулись на Коломенское, где жил в это время царь с семьей и приближенными. Бунтовщики требовали, чтобы царь покарал «изменников» — боярина И.Д. Милославского и окольничего Ф.М. Ртищева, которых считали инициаторами финансовой реформы. Алексей Михайлович обещал «дать суд», но новая группа восставших, прибывшая к царскому дворцу, попыталась захватить ненавистных придворных силой. Тогда государь послал против бунтовщиков стрельцов и дворян.

Летом 1662 г. восставшие москвичи двинулись на Коломенское, где жил в это время царь с семьей и приближенными. Бунтовщики требовали, чтобы царь покарал «изменников» — боярина И.Д. Милославского и окольничего Ф.М. Ртищева, которых считали инициаторами финансовой реформы. Алексей Михайлович обещал «дать суд», но новая группа восставших, прибывшая к царскому дворцу, попыталась захватить ненавистных придворных силой. Тогда государь послал против бунтовщиков стрельцов и дворян.

В итоге выступление было жестоко подавлено, но правительство пошло на изъятие медных денег из обращения.