Развитие России в XVII веке.

1.Социально-экономическое развитие.

Основой российской экономики в XVII в. оставалось сельское хозяйство.

ЭКОНОМИКА РОССИИ, ОСНОВАННАЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕПОСТНОГО ТРУДА, ЗНАЧИТЕЛЬНО УСТУПАЛА ЭКОНОМИКЕ ЗАПАДНЫХ СТРАН.

Невысокий уровень развития сельскохозяйственных технологий был обусловлен, в первую очередь, крепостным правом, и, как следствие, низкой степенью экономической заинтересованности крестьян в результатах своего труда. Отсутствие частной собственности на землю не позволяло крестьянину почувствовать себя хозяином, интенсифицировать производство.

Мелкое крестьянское и среднее помещичье хозяйство сохраняло преимущественно натуральный характер, то есть не было связано с рынком. Крестьяне потребляли то, что производили сами, в свободное время занимались промыслами (охота, рыбная ловля, бортничество и др.). Чаще всего крестьяне сами изготовляли домашнюю утварь, одежду и орудия труда. Помещики жили за счет повинностей крестьян — натурального оброка и барщины. Получило развитие барщинное хозяйство, т.е. такое хозяйство, где крестьяне большую часть времени работали на господском поле. Иногда их даже переводили на месячину, т.е. выдавали паёк на месяц, чтобы они не умерли с голода.

Мелкое крестьянское и среднее помещичье хозяйство сохраняло преимущественно натуральный характер, то есть не было связано с рынком. Крестьяне потребляли то, что производили сами, в свободное время занимались промыслами (охота, рыбная ловля, бортничество и др.). Чаще всего крестьяне сами изготовляли домашнюю утварь, одежду и орудия труда. Помещики жили за счет повинностей крестьян — натурального оброка и барщины. Получило развитие барщинное хозяйство, т.е. такое хозяйство, где крестьяне большую часть времени работали на господском поле. Иногда их даже переводили на месячину, т.е. выдавали паёк на месяц, чтобы они не умерли с голода.

НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ НАЧИНАЮТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ ЧЕРТЫ НОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО УКЛАДА.

1. С середины XVII в. начинают постепенно проявляться черты рыночной экономической системы. Постепенно складывается Всероссийский рынок. Возникают районы товарного производства хлеба (товар – продукт, произведённый для продажи).

1. С середины XVII в. начинают постепенно проявляться черты рыночной экономической системы. Постепенно складывается Всероссийский рынок. Возникают районы товарного производства хлеба (товар – продукт, произведённый для продажи).

А. Происходит специализация отдельных районов на производстве определённых видов сельскохозяйственной продукции. Так, Поволжье специализируется на производстве рыбы, Черноземье – хлеба, Север – мяса и молока и т.д.

Б. Развивается торговля. Торговля с Европой осуществляется через Архангельск, порт на Белом море. Недостатком его является то, что Белое море – замерзающее, судоходство по нему возможно лишь 4 месяца в году. Торговля с Востоком – через Астрахань на Волге и Каспийском море. Центрами внутренней торговли становятся ярмарки –  места развлечений, розничной и крупной оптовой торговли. Наибольшую известность приобретает Макарьевская ярмарка близ Нижнего Новгорода на Волге. Здесь заключались крупнейшие в мире сделки покупки и продажи хлеба.

места развлечений, розничной и крупной оптовой торговли. Наибольшую известность приобретает Макарьевская ярмарка близ Нижнего Новгорода на Волге. Здесь заключались крупнейшие в мире сделки покупки и продажи хлеба.

Развитию торговли мешали очень плохие дороги и отсутствие у России флота. Русские товары в Европу перевозились на английских и голландских судах, по Волге сплавлялись на баржах.

2. В России образуются первые промышленные предприятия – мануфактуры, при чём на ряду с посессионными (от итал. «посессия» -- прикреплять), т.е. основанными на подневольном труде крепостных, возникают и вольнонаёмные, где работают беглые крепостные и каторжники, на что власти смотрели сквозь пальцы.

2. Политическое устройство.

Первые цари из династии Романовых — Михаил Федорович (1613 — 1645 гг.), Алексей Михайлович (1645 — 1676 гг.) и Федор Алексеевич (1676 — 1682 гг.) предпринимали активнейшие меры к укреплению государственной системы.

Первые цари из династии Романовых — Михаил Федорович (1613 — 1645 гг.), Алексей Михайлович (1645 — 1676 гг.) и Федор Алексеевич (1676 — 1682 гг.) предпринимали активнейшие меры к укреплению государственной системы.

В период правления царя Алексея Михайловича Тишайшего произошло значительное усиление централизованного Московского государства.

СРЕДИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВЕДУТСЯ СПОРЫ – КОГДА РОССИЯ СТАЛА АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИЕЙ – В XVII ВЕКЕ, ПРИ ЦАРЕ АЛЕКСЕЕ МИХАЙЛОВИЧЕ, ИЛИ В XVIII – ПРИ ПЕТРЕ I. НЕОСПОРИМО, ЧТО СЕРЬЁЗННЫЕ ШАГИ К СОЗДАНИЮ САМОДЕРЖАВНОЙ МОНАРХИИ БЫЛИ СДЕЛАНЫ ЕЩЁ В XVII ВЕКЕ.

С терминологической точки зрения надо иметь ввиду, что слово «самодержавие» означает русский и наиболее жёсткий вариант абсолютной монархии.

1 признак абсолютизма – власть монарха никем и ничем не ограничена. Воля самодержца не ограничивалась ни законом, ни каким-либо государственным органом. Государь являлся помазанником Божьим, связующим звеном между народом и Всевышним.

Постоянным совещательным органом и непосредственной опорой царской власти оставалась Боярская дума. Царь сам назначал в неё бояр. Да теперь не только бояре, но и дворяне были представлены в думе. Характерно, что под решениями думы указывалось: «царь решил, и бояре приговорили». Дума была не законодательным, а совещательным органом при царе.

Характерно, что Пётр прекратит собирать Боярскую Думу, а само боярство будет при нём ликвидировано как сословие.

Характерно, что Пётр прекратит собирать Боярскую Думу, а само боярство будет при нём ликвидировано как сословие.

Особое место в системе управления Московским государством XVI — XVII вв. занимают Земские соборы. Земский собор — это сословно-представительный, законосовещательный орган. Земские соборы созывались нерегулярно, исключительно по воле государя, они не имели законодательной инициативы и, следовательно, никак не ограничивали самодержавную власть царя. После окончания Смуты самодержавие неуклонно укрепляется, и в созыве Земских соборов постепенно пропадает необходимость. Последний Собор состоялся в 1653 г. по вопросу о присоединении Украины. Таким образом, никто и ничто не ограничивало волю Государя.

Особое место в системе управления Московским государством XVI — XVII вв. занимают Земские соборы. Земский собор — это сословно-представительный, законосовещательный орган. Земские соборы созывались нерегулярно, исключительно по воле государя, они не имели законодательной инициативы и, следовательно, никак не ограничивали самодержавную власть царя. После окончания Смуты самодержавие неуклонно укрепляется, и в созыве Земских соборов постепенно пропадает необходимость. Последний Собор состоялся в 1653 г. по вопросу о присоединении Украины. Таким образом, никто и ничто не ограничивало волю Государя.

2 признак абсолютизма – бюрократический (чиновничий) аппарат. Наличие такого аппарата не ограничивает власть монарха, а помогает ему управляться с делами на всей территории страны. Ядром административного аппарата в Московском государстве являлась приказная система. Приказы середины XVI — XVII вв. — это постоянно действующие ведомства, отвечавшие за определенные направления государственной деятельности. В период правления Алексея Михайловича Тишайшего количество приказов резко увеличилось. В середине XVII в. насчитывалось 53 приказа, а к концу столетия — более 90 (!!!). Характерными недостатками приказной системы можно назвать отсутствие четкого разделения сфер деятельности, волокиту и взяточничество. Характерно, что Пётр не станет реформировать громоздкую и неэффективную приказную систему, он её ликвидирует, а взамен создаст систему коллегий.

2 признак абсолютизма – бюрократический (чиновничий) аппарат. Наличие такого аппарата не ограничивает власть монарха, а помогает ему управляться с делами на всей территории страны. Ядром административного аппарата в Московском государстве являлась приказная система. Приказы середины XVI — XVII вв. — это постоянно действующие ведомства, отвечавшие за определенные направления государственной деятельности. В период правления Алексея Михайловича Тишайшего количество приказов резко увеличилось. В середине XVII в. насчитывалось 53 приказа, а к концу столетия — более 90 (!!!). Характерными недостатками приказной системы можно назвать отсутствие четкого разделения сфер деятельности, волокиту и взяточничество. Характерно, что Пётр не станет реформировать громоздкую и неэффективную приказную систему, он её ликвидирует, а взамен создаст систему коллегий.

3 признак абсолютизма – наличие в подчинении у Государя регулярной (профессиональной) армии и военного флота. При царе Алексее Михайловиче Романове были созданы Полки иноземного строя (рейтарские, пешие и конные) по образцу европейских регулярных войск. Однако их численность была незначительна. По Волге и Каспию ходил первый русский военный корабль – «Орёл».

Однако создание регулярной армии и флота в России произойдёт уже при Петре.

4 признак абсолютизма – наличие государственной церкви. Такая церковь не только не может быть в оппозиции к Государю, но и является идеологическим гарантом власти Государя. «Мои священники – жандармы душ» - говорил Пётр I.

При Алексее Михайловиче была проделана попытка соответствующей реформы, однако она привела ни к созданию государственной церкви, а к церковному расколу. Государственной Русская Православная Церковь станет опять-таки при Петре.

3. Внешняя политика.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.

Основными направлениями внешней политики России в XVII в. можно считать:

1) Западное — отношения с Речью Посполитой. Деулинское перемирие 1618 г. с Польшей было заключено на 14,5 лет и закрепляло потерю Россией смоленских и северских земель.

В 1632 — 1634 гг. происходила Смоленская война. Первоначально, русским войскам во главе с воеводой, боярином М.Б. Шеиным, удалось взять некоторые города и осадить Смоленск, но вскоре на помощь осажденным во главе армии пришел король Владислав IV и окружил полки Шеина. Сил для войны не было ни у одной из сторон, поэтому в 1634 г. был заключен Поляновский мир. Россия снова уступала западные земли Речи Посполитой, однако король Владислав отказался от претензий на московский престол. Таким образом, главной задачей западного направления внешней политики оставалось возвращение утерянных во время Смуты смоленских, северских и черниговских земель.

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЙ БЫЛА ЗАДАЧА ВОССОЕДИНИТЬ УКРАИНСКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ, ВХОДИВШИЕ В СОСТАВ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА, В СОСТАВ РОССИИ.

2) Северо-западное — отношения со Швецией. В Смутное время Россия уступила Швеции все прибалтийские территории (Столбовский мир 1617 г.) и лишилась, таким образом, возможности вести полноценную внешнюю торговлю. Возвращение русских городов Яма, Копорья, Ивангорода, Корелы, а также выхода к Балтийскому морю было важнейшей задачей северо-западной политики Московского государства;

3) Юго-западное — отношения с Крымским ханством и Османской империей. Крымцы постоянно нападали на южные окраины Московского государства и разоряли их. Кроме того, они препятствовали выходу России к Черному морю. В 1637 г. донские казаки захватили крепость Азов, однако правительство в то время не имело сил и средств для войны с Турцией и ее вассалом. Основной задачей юго-западного направления внешней политики оставалось уничтожение Крымского ханства и завоевание Причерноморья;

4) Восточное — освоение Восточной Сибири, присоединение дальневосточных территорий и урегулирование отношений с Китаем.

ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ.

Ещё в XIV веке южные и юго-западные уделы Киевской Руси оказались под влиянием Великого княжества Литовского. Постепенно, на этих территориях сформировалась украинская народность. В XIV — XVI вв. Литва все больше интегрировалась в европейскую культурную и политическую жизнь. Ярким примером этого может служить принятие католицизма в качестве государственной религии, создание Речи Посполитой (польско-литовского государства) в 1569 г. В таких условиях украинскому народу было сложно сохранять национально-культурную самобытность. Однако украинцы ревностно защищали свое православие, придерживались традиционного образа жизни. Власти Речи Посполитой насильственными мерами пытались ополячить малороссиян (украинцев). Именно с этой целью в 1596г. была создана греко-католическая (униатская) церковь. Религиозный гнет дополнялся социальным, экономическим и политическим давлением на украинский народ.

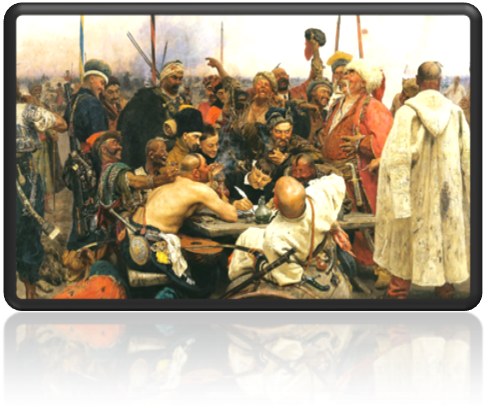

Многие украинцы покидали свою родину и скрывались в районах, недосягаемых для польской администрации. В низовьях Днепра (Запорожье) постепенно сформировалось казачье войско, окружившее свою территорию засеками (укреплениями). Так, во второй половине XVI в. возникла Запорожская Сечь. Запорожцы официально состояли на королевской службе, охраняя южные границы государства от набегов крымских татар. Но в то же время, Сечь была эпицентром социального недовольства и национально-освободительной борьбы.

Многие украинцы покидали свою родину и скрывались в районах, недосягаемых для польской администрации. В низовьях Днепра (Запорожье) постепенно сформировалось казачье войско, окружившее свою территорию засеками (укреплениями). Так, во второй половине XVI в. возникла Запорожская Сечь. Запорожцы официально состояли на королевской службе, охраняя южные границы государства от набегов крымских татар. Но в то же время, Сечь была эпицентром социального недовольства и национально-освободительной борьбы.

1 ЭТАП. В 1648 г. на Сечи вспыхнуло очередное антипольское восстание. Запорожцев возглавил Богдан Хмельницкий, избранный гетманом. В мае 1648 г. его отряды в союзе с крымскими татарами разгромили польские войска под Желтыми водами и Корсунью. В декабре 1648 г. повстанцы, к которым присоединились многие украинские крестьяне и горожане, заняли Киев. В августе 1649 г., после победы под Зборовом, между Хмельницким и королем Яном II Казимиром был подписан мирный договор. Украина получала автономию.

Чувствуя непрочность союза с татарами, Хмельницкий стремился заручиться поддержкой мощного соседнего единоверного государства. В июне 1648 г. он впервые официально обратился к царю Алексею Михайловичу с предложением принять его казаков «под высокую государеву руку». Однако Россия в тот момент опасалась открытого конфликта с Польшей.

2 ЭТАП. В 1651-1653 гг. поражения войск Б. Хмельницкого подтвердили эти опасения. Появилась реальная угроза полного разгрома сил восставших. Московское государство, к этому времени собравшееся с силами, решило удовлетворить просьбы Богдана Хмельницкого и оказать помощь повстанцам.

2 ЭТАП. В 1651-1653 гг. поражения войск Б. Хмельницкого подтвердили эти опасения. Появилась реальная угроза полного разгрома сил восставших. Московское государство, к этому времени собравшееся с силами, решило удовлетворить просьбы Богдана Хмельницкого и оказать помощь повстанцам.

Земский собор 1653 г. одобрил идею присоединения Украины к России. Важную роль в этом сыграл патриарх Никон, призывавший вывести единоверцев из-под власти «безбожных латинян». В свою очередь, Переславльская Рада в январе 1654 г. приняла решение о вхождении в состав Московского государства.

Украина сохраняла широкую автономию в составе России. Во главе Малороссии стоял избираемый населением гетман, в распоряжении которого находилась собственная администрация (русский воевода назначался только в Киев). Украинцы не платили налогов в царскую казну. Киевская митрополия не подчинялась Московской патриархии. Постепенно выяснилось, что эти компромиссные условия не устраивают ни ту, ни другую сторону. Деспотичное московское правительство начало нарушать малороссийскую автономию. В свою очередь, украинские гетманы искали покровительства соседних государств, стремясь освободиться теперь уже от гнета Москвы.

Приняв Украину в свое подданство, Россия вступила в очередную войну с Речью Посполитой, продолжавшуюся с 1654 по 1667 гг. Поначалу она шла успешно для России: в 1654 г. был взят Смоленск, на Украине — Ровно, в Белоруссии — Полоцк и Витебск, в 1655 г. — Минск и Вильно.

В 1655 г. в Польшу, воспользовавшись ее неудачами, вторглись шведы. Начался «польский Потоп». Король Ян II Казимир вынужден был покинуть свою столицу, шведы захватили Краков и Варшаву. Сильная Швеция представляла для России большую угрозу, чем разбитая Речь Посполитая.

В 1656 г. Россия заключает Виленское перемирие с Польшей и вступает в войну со Швецией. Соперничество с одной из самых передовых армий Европы оказалось не по силам Московскому государству. Несмотря на ряд побед, общий ход войны складывался не в пользу России.

В 1657 г., Польша, получившая передышку и собравшаяся с силами, возобновляет военные действия против России, и война приобретает затяжной характер.

Итогом войны стало подписание Московским государством и Речью Посполитой Андрусовского перемирия 1667 г., по которому России возвращался Смоленск, и переходили земли Левобережной Украины и Киев на два года (впрочем, возвращен он Польше не был). Это был крупный успех А.Л. Ордина-Нащокина — талантливого дипломата, возглавлявшего русскую делегацию. Условия Андрусовского перемирия закреплялись Вечным миром 1686 г., ставшим серьезной дипломатической победой России.

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

В XVII в. активно шло освоение Сибири, чему способствовали экспедиции В.Д. Пояркова (1643-1646 гг.) и Е.П. Хабарова (1649-1652 гг.) в Приамурье, С.И. Дежнева в Северо-Восточную Сибирь (1648-1659 гг.), В.В. Атласова на Камчатку (1697-1699 гг.). Для управления этими землями в 1637 г. был создан Сибирский приказ. Коренное население Сибири платило специальный налог пушниной — ясак.

В 1689 г. Россия и Китай подписали Нерчинский договор, разграничивавший зоны влияния этих стран на Дальнем Востоке и в Забайкалье.

Текст «Церковный раскол»

Текст «Церковный раскол»

Будучи религиозным человеком, царь Алексей Михайлович всегда живо интересовался богословскими вопросами. Более всего государя волновала проблема обрядовых расхождений между русским и греческим православием, возникшая в связи с тем, что за семь веков православия на Руси при переводах и переписывании церковных книг накопилось большое количество ошибок. Важнейшими из них были двоеперстие вместо византийского троеперстия и написание имени Иисуса с одним «и».

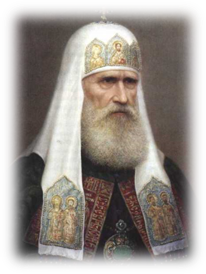

Для реализации проекта церковной реформы, разработанной кружком «ревнителей древнего благочестия», было необходимо, чтобы патриарший престол занимал человек энергичный, волевой и целеустремленный. В апреле 1652 г. умер патриарх Иосиф. Алексей Михайлович и многие его соратники полагали, что лучшей кандидатурой на пост верховного иерарха является Новгородский митрополит (с 1647 г.) Никон.

Для реализации проекта церковной реформы, разработанной кружком «ревнителей древнего благочестия», было необходимо, чтобы патриарший престол занимал человек энергичный, волевой и целеустремленный. В апреле 1652 г. умер патриарх Иосиф. Алексей Михайлович и многие его соратники полагали, что лучшей кандидатурой на пост верховного иерарха является Новгородский митрополит (с 1647 г.) Никон.

Весной 1654 г. был созван Церковный собор, который одобрил следующие нововведения, предложенные Никоном: заменить имя «Исус» на «Иисус», повторять при молитве

Патриарх Никон

«Аллилуйя» трижды, а не дважды, как раньше, ходить во время богослужения священник должен против часовой стрелки («противусолонь»), а не наоборот, как было прежде, запретить иконы, написанные в западноевропейской натуралистической манере и почитать только те, которые созданы по византийскому канону, обязать священников читать прихожанам проповеди собственного сочинения.

До тех пор, пока Никона поддерживал Алексей Михайлович, его положение в русской церкви было прочным. Но патриарх посягал на светскую власть, демонстрируя полную независимость от государя. Никон зашел так далеко, что присвоил себе титул «великого государя» и самостоятельно принимал решения по политическим делам, открыто говорил о превосходстве «священства» над «царством». Никон был лишен сана и заточен в Ферапонтове монастыре. Затем его перевели в Кирилло-Белозерскую обитель, где бывший патриарх умер в 1681 году.

До тех пор, пока Никона поддерживал Алексей Михайлович, его положение в русской церкви было прочным. Но патриарх посягал на светскую власть, демонстрируя полную независимость от государя. Никон зашел так далеко, что присвоил себе титул «великого государя» и самостоятельно принимал решения по политическим делам, открыто говорил о превосходстве «священства» над «царством». Никон был лишен сана и заточен в Ферапонтове монастыре. Затем его перевели в Кирилло-Белозерскую обитель, где бывший патриарх умер в 1681 году.

Реформаторская деятельность Никона вызвала неоднозначную реакцию в русском обществе. Часть духовенства и мирян восприняли ее как поругание древнего благочестия и начали сопротивление «никонианской ереси». Произошел раскол Русской православной церкви. Противников религиозных нововведений власть называла «раскольниками», а сами они говорили про себя «староверы» или «старообрядцы». Аввакум Петров

Старообрядческая икона

Староверы противопоставляли себя не только патриарху, но и царю. Поэтому религиозный характер старообрядчества с самого начала дополнялся социально-политическим протестом. В раскол уходили люди, принадлежавшие ко всем слоям русского общества. Старобрядчество породило целый сонм героев-мучеников: боярыня Ф.П. Морозова, и др. Однако самым известным духовным лидером старообрядцев стал протопоп храма в г. Юрьевце-Повольском — Аввакум Петрович Кондратьев (Аввакум Петров).

В 1666 г. собрался Великий церковный собор с участием вселенских патриархов, который осудил и проклял староверов. Некоторые (И. Неронов) испугались и отреклись, Аввакум же сохранял свою веру. В Пустозерске протопопа заключили в земляную тюрьму, но и там он писал челобития царю и письма соратникам. В апреле 1682 г. Аввакум Петров был сожжен в срубе вместе с другими мучениками.

Скрываясь от преследований со стороны властей, раскольники уходили в леса — на север, в Сибирь, где основывали свои поселения, часто называемые скитами. Под Одессой возникла даже катакомбная (подземная) старообрядческая церковь.

Старообрядцы дожили до современности, и не просто дожили, но и сохранили свои обряды. Сегодня сосуществуют две старообрядческие церкви – поповцев и беспоповцев. Движению старообрядцев невозможно дать однозначную оценку. С одной стороны, они вызывают сочувствие, как люди, жестоко преследуемые властью за убеждения, с другой стороны их фанатизм, самосожжения с грудными младенцами на руках – сочувствия не вызывают.

Современные старообрядцы

Бунташный век

Бунташный век

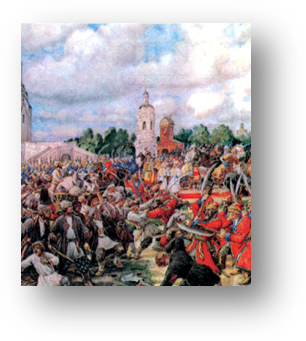

XVII век называют бунташным, т.к. на него пришлась крестьянская война под руководством Степана Разина и ряд мощных городских восстаний. Важнейшими их причинами стал финансовый кризис, приведший к резкому повышению налогов и окончательное закрепощение крестьян.

«Соляной бунт». 1648.

Желая увеличить поступления в казну, «дядька» царя Алексея Михайловича в 1646 г. отменил ряд прямых налогов и ввел косвенный — увеличил цены на товар первой необходимости — соль, игравшей роль консерванта. Однако результат оказался крайне неожиданным: народ сократил ее потребление. Правительство, вынужденное восстановить старые цены на соль, стало собирать недоимки за два года;

Желая увеличить поступления в казну, «дядька» царя Алексея Михайловича в 1646 г. отменил ряд прямых налогов и ввел косвенный — увеличил цены на товар первой необходимости — соль, игравшей роль консерванта. Однако результат оказался крайне неожиданным: народ сократил ее потребление. Правительство, вынужденное восстановить старые цены на соль, стало собирать недоимки за два года;

Поводом к восстанию послужил разгон стрельцами 1 июня 1648 г. толпы москвичей, пытавшихся подать царю челобитную грамоту. Вскоре толпа ворвалась в Кремль, а стрельцы, долгое время не получавшие жалованье, отказались выполнять приказы. Растерявшаяся власть была вынуждена пожертвовать наиболее ненавистными народу чиновниками: главой Земского приказа, Л. Плещеевым и окольничим, возглавлявшим Пушкарский приказ П.Траханиотовым. Б. Морозова царю удалось спасти. Главная уступка бунтовщикам заключалась в созыве Земского собора и разработке нового свода законов — Соборного Уложения (1649 г.).