Алгоритм организации чтения и анализа текста

| Модуль | 3_Эффективно работаем с разными текстами | |

| Классы | 7–8 | |

| Продолжительность: | 30 минут | |

| Стиль: | публицистический | |

| Объём: | 571слово | |

| Источник: | «Как рождаются темы для исследований» — URL: https://homo-science.ru/post/kak-rozhdayutsya-temy-dlya-issledovanij(дата обращения: 02.04.2023). Обзор статьи. Орфография и пунктуация источника сохранены | |

| Ход занятия | ||

| Объяснение способа применения приёма «фишбоун» | ≈2 минуты | |

| Чтение текста и составление индивидуальных смысловых схем | ≈ 8 минут | |

| Деление на группы | ≈ 1 минута | |

| Составление групповых смысловых схем текста | ≈ 8 минут | |

| Представление итогов работы групп, дискуссия, обобщение и формулирование выводов | ≈ 11 минут | |

Алгоритм организации чтения и анализа текста

1. Педагог объясняет, как использовать приём «фишбоун» для создания смысловой схемы текста.

2. Обучающиеся читают текст и создают его индивидуальные смысловые схемы.

3. Учитель распределяет обучающихся на несколько групп, каждая группа формирует общую смысловую схему текста, опираясь на результаты работы её участников на предыдущем этапе.

4. Обучающиеся представляют созданные в ходе групповой работы смысловые схемы, коллективно и с помощью педагога определяют, насколько полно содержание текста отражено в составленных картах и насколько корректно представлены взаимоотношения между компонентами его содержания.

5. Обучающиеся дополняют друг друга, обобщают информацию и формулируют выводы по итогам анализа текста и применения приёма. Учитель выполняет роль модератора, при необходимости помогает детям вести организованную дискуссию.

Справочная информация

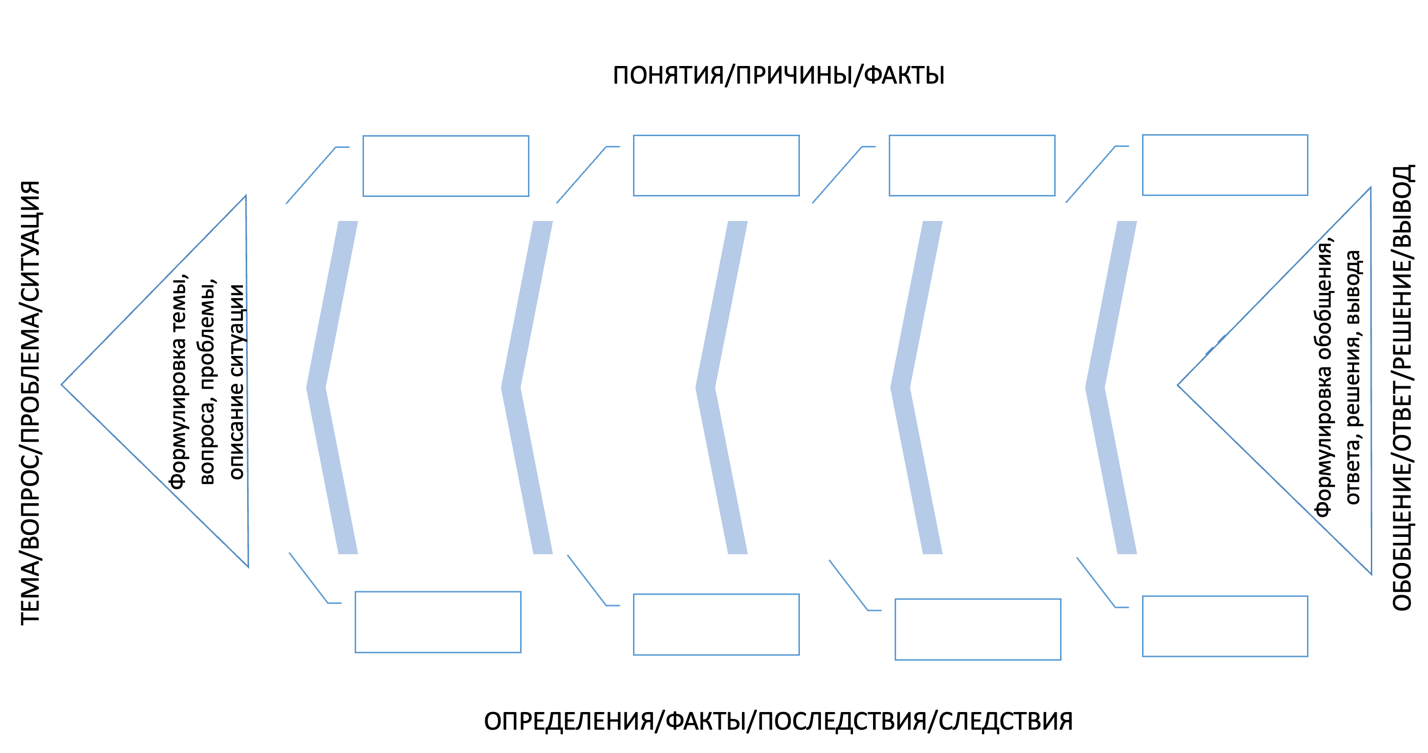

Приём «фишбоун» (англ. Fishbone — скелет рыбы) предложил японский экономист иэксперт в области управления качеством, профессор КаоруИсикава (1952 г.). С его помощью текстовая информация анализируется, структурируется и представляется в видесхемы, что помогает разобраться в проблемной ситуации, установить причинно-следственныесвязи, обобщить, систематизировать и сделать вывод.

В ходе работы обучающиеся заполняют смысловую схему текста, последовательно отвечая навопросы и выполняя задания:

Ø Какую тему предлагает для обсуждения автор? (Заполняется левый блок схемы.)

Ø Какое обобщение делает автор в заключительной части текста? (Заполняется правый блок схемы.)

Ø Выберите понятия, которые помогут определить обоснованность обобщения. (Заполняется верхний блок схемы.)

Ø Найдите в тексте определения выбранных понятий. (Заполняется нижний блок схемы.)

Ø Согласны ли вы с обобщением, сформулированным автором текста?

В зависимости от особенностей текста и задач анализа блоки могут называться по-разному.При горизонтальном размещении схемы названия блоков могут быть такими:

· Вопрос (слева) — причины (сверху) — факты (снизу) — ответ (справа).

· Проблема — факты — последствия — решение.

· Тема — понятия — определения — обобщение.

· Ситуация — причины — следствия — вывод.

Источник информации: https://homo-science.ru/post/kak-rozhdayutsya-temy-dlya-issledovanij

Как рождаются темы для исследований

Многообещающие научные проекты далеко не так часто оканчиваются успехом. Зато в процессе даже неудачу можно превратить в успех.

Один из проектов, с которых начиналась лично моя работа в лаборатории, казался мне очень интересным, с хорошей командой и продуманной научной темой. К сожалению, в процессе работы над этим проектом мы с коллегами постепенно понимали, что и выдвинутые нами гипотезы не подтверждаются, и эксперимент спланирован не так тщательно, как нам казалось. По мере сбора данных (а мы хотели собрать данные об активности мозга во время решения определённых задач <…>) руки опускались всё больше и больше. <…>

К счастью, наука движется очень даже нелинейно. В основном эксперименте задачей участников было решать несложные арифметические и алгебраические задачки, в то время как мы во время решения анализировали ЭЭГ — суммарную биоэлектрическую активность <…>. Как и во многих других современных нейрофизиологических экспериментах, мы не только смотрели основные эффекты, но и учитывали большое количество дополнительных факторов. <…> В нашем случае, кроме самого решения задач, мы выбрали в качестве дополнительных переменных, во-первых, индивидуальные различия в общем интеллекте (логично ведь, что решать задачи люди с разным уровнем интеллекта могут по-разному), а во-вторых, фоновый уровень мозговой активности, когда человек в течение нескольких минут просто сидит и смотрит перед собой, стараясь расслабиться и ни о чём не думать (чтобы потом этот «фон» сравнивать с экспериментальным заданием).

Итак, сидим мы в лаборатории и в очередной раз грустим, что ничего из того, что было запланировано, не получается. <…> Тем временем на глаза нам попадается любопытная статья по одной из близких нам тем — нейрофизиологической основе интеллекта. В этой статье авторы пытаются проверить одну из классических теорий интеллекта <…>. Согласно ей, высокий интеллект связан с более эффективной переработкой информации: уже существует много данных о том, что люди с более высокими баллами в специализированных тестах интеллекта при решении задач демонстрируют более низкие затраты глюкозы и кислорода — источников энергии в мозге. Однако какие именно характеристики мозга позволяют так экономить энергию, до сих пор до конца не ясно. И вот в статье, которая нам попалась, авторы пытаются связать механизм экономии энергии с некоторыми характеристиками связей между разными участками в мозге. Причём если обычно смотрят на характеристики активности мозга в момент решения задач, в этой статье пытаются связать различия в интеллекте с так называемой естественной <…> активностью. А измеряют эту «естественную» активность как раз в тот момент, когда человек сидит и ничего не делает. Другими словами, в наших терминах, измеряют фоновую активность, которая есть и у нас в исследовании, притом как раз вместе с замерами интеллекта.

Дальше мы читаем статью внимательнее и понимаем, что подход авторов кажется нам небезынтересным, но недостаточно продуманным. В статье авторы предлагают рассмотреть в качестве механизма экономии энергии «мозговую связанность» (brain connectivity). Для её оценки в статье предложен специальный индекс, который учитывает степень похожести в активности соседних областей мозга. И вот, глядя на этот индекс, мы понимаем, что есть целый раздел математики, теория графов, который позволяет анализировать сходства не только в каком-то небольшом количестве соседних областей, а во всём мозге сразу.

<…> Несмотря на то что теория графов — это давно существующий раздел математики, до недавнего времени она мало применялась для анализа активности мозга. Поэтому, как это часто бывает, от идеи того, что нужно анализировать графы, до конкретной реализации и анализа наших данных прошло совсем немало времени <…>. Таким образом, неудачный проект, пусть и не в своей основной части, принёс наконец какие-то интересные результаты. А рождённый в процессе подход даже стал целым небольшим отдельным направлением в работе лаборатории. Но это уже другая история.

____________________________________________________________

Работа с текстом статьи организуется в форматах внеурочной деятельности, классных часов, школьных образовательных мероприятий и расширяет знания обучающихся в областирусского языка, иностранных языков, обществознания, математики, информатики, физики, химии.

Дополнительные вопросы, связывающие содержание статьи с программами учебных предметов (используются на усмотрение педагога):

1. Пользуясь открытыми источниками информации, изучите национальный проект «Наука и университеты». Каковы его цели и задачи?

2. Приведите примеры глобальных научных проектов в истории нашей страны. Каковы их результаты?

3. Гипотеза, выдвинутая коллективом лаборатории, не подтвердилась в процессе эксперимента. Опираясь на курс обществознания, дайте определения понятию «гипотеза».

4. Как вы понимаете слова автора о том, что наука движется нелинейно? Приведите пример предложений, в которых «нелинейность» упоминается в том же самом смысле.

5. Знаете ли вы, какое исследование называют ЭЭГ? Что можно с его помощью изучить?

6. В тексте говорится о фоновых значениях мозговой активности. Как вы понимаете значение слова «фон» в данном контексте?

7. Какие химические вещества упоминаются в тексте? Какие химические вещества и элементы играют важную роль в физиологии?

8. Какойтермин в тексте приводятся на русском и английском языке? Как вы думаете, почему автор вынужден так делать?

9. Как вы понимаете словосочетание «мозговая связанность»? Каким образом её характеризовали исследователи, о которых рассказывает автор?

10. Как вы думаете, можно ли называть графом схему Московского метрополитена? Обоснуйте свою точку зрения.

11. Как вы думаете, можно ли назвать исследования, которыми занимается автор междисциплинарными? Объясните свою точку зрения.

12. Перечислите отделы головного мозга и их функции.

13. Автор напрямую не говорит, как называется лаборатория, в которой он работает. Попробуйте придумать для неё подходящее название.

14. Языком описания множества объектов и процессов в живой и неживой природе является математика. Приведите примеры таких объектов и процессов.

Отделы головного мозга

Источник изображения: https://foxford.ru/wiki/biologiya/stroenie-golovnogo-mozga-cheloveka

Леонард Эйлер (1707–1783гг.), член Петербургской академии наук, родоначальник теории графов

Источник изображения: http://kvant.mccme.ru/pdf/2007-03s.pdf

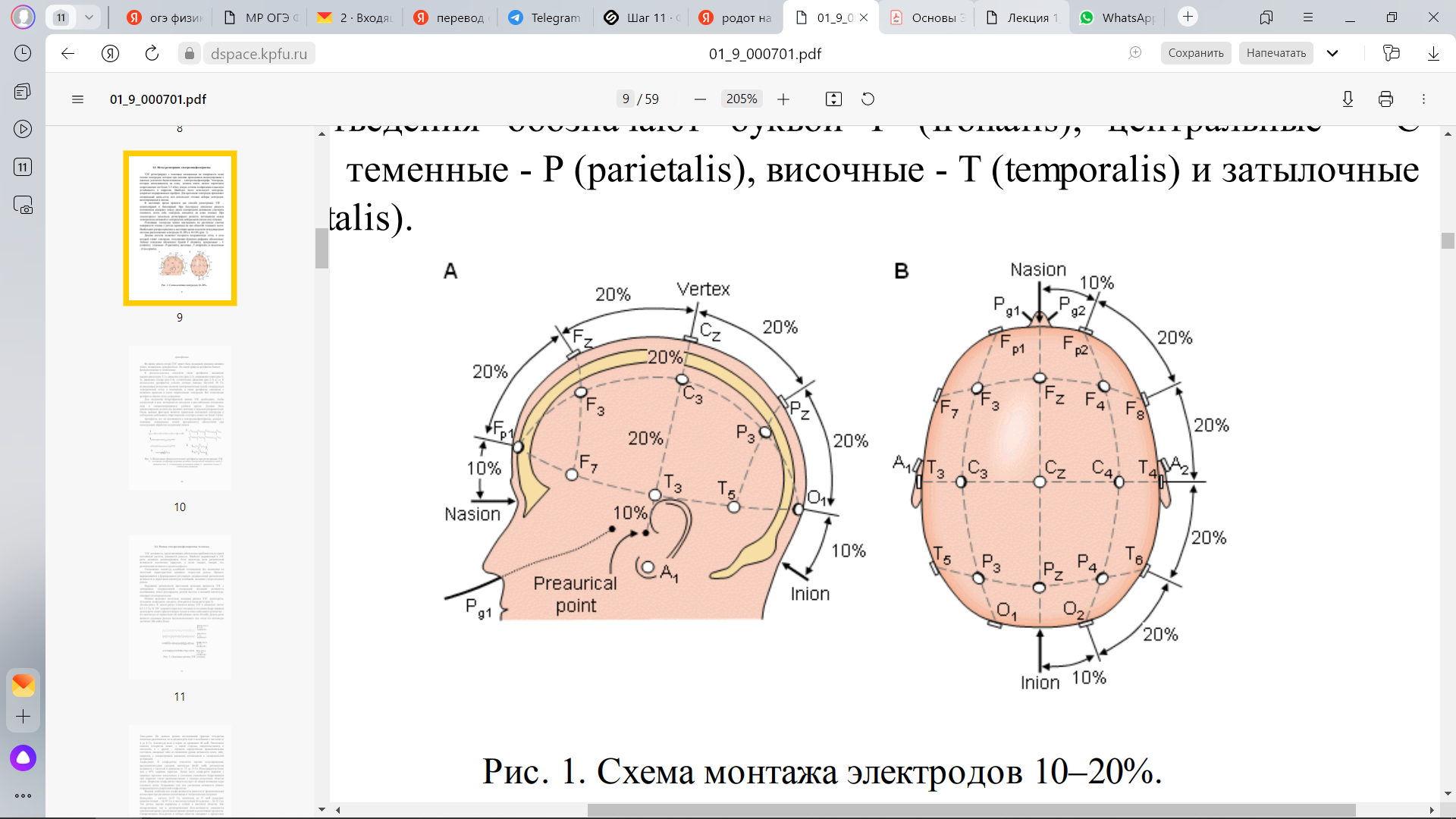

Схема монтажа электродов при записи электроэнцефалограммы мозга

Источник изображения: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/22022/01_9_000701.pdf

При записи ЭЭГ регистрируется разность потенциалов между двумя точками поверхности головы обследуемого

Источник изображения: https://neurobotics.ru/repo/cortex/Основы%20ЭЭГ.pdf