Москва подчиняет себе Россию.

Процессы объединения и освобождения русских земель были неразрывно связаны и не могли проходит в разное время.

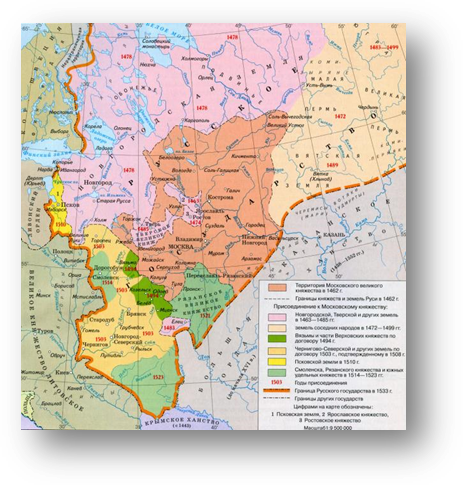

Объединение княжеств вокруг Москвы началось при Великом московском князе Иване III Великом и закончилось уже в начале XVI века при его сыне Василии III . Большинство русских земель вошли в состав Московского государства добровольно. Исключение составили Новгород и Тверь. На то были свои причины. Новгородцы дорожили своей вечевой свободой. Тверь ещё не давно имела великое княжение, и сама могла претендовать на центр объединения русских земель.

НОВГОРОД

В XV в. Новгородская земля оставалась одним из последних крупных русских регионов, не попавших в зависимость от Москвы или от Литвы. Обширные торговые связи и богатая казна Великого Новгорода давно привлекали внимание князей Северо-Восточной Руси. Окончательно уничтожить независимость этой территории и включить ее в состав Московского государства удалось только сыну Василия II, Ивану III Васильевичу (1462 — 1505 гг.)

Первый поход на Новгород Иван III совершил в 1471 г. В это время новгородское боярство, стремящееся сохранить свои привилегии и богатства, пыталось добиться покровительства польского короля Казимира IV, что вызвало гнев московского князя. Заметим, что новгородская чернь тяготела к Москве, чья власть гарантировала бы сохранение православия и защиту простолюдинов. Таким образом в Новгороде образовалось две политические партии: промосковская и «пролитовская» во главе с посадником Борецким. Последняя готова была заполучить поддержку от Запада даже путём обращения в католичество.

Летом 1471 г. войско Ивана Васильевича разбило новгородское ополчение на реке Шелони и подошло к городу. Чтобы избежать разорения, осажденные были вынуждены подписать с великим князем договор, по которому отказывались от самостоятельной внешней политики, признавали его «господином», а свою землю — его законным владением («отчиной»), давали ему право контролировать судебную деятельность и выплачивали огромный выкуп (15 000 руб.).

Но Ивану III этого было мало. В 1475 г., играя на противоречиях, существовавших между новгородским боярством и небогатым посадским населением, он прибыл в Новгород осуществлять «справедливый» суд. Начались аресты бояр. Таким образом, великий князь не только устранял своих политических противников, но и заслужил в глазах простых новгородцев репутацию защитника «сирых и убогих». Эта тактика быстро принесла плоды. В 1477 г. новгородские послы признали Ивана III «государем», что, в отличие от прежнего  титулования «господин», означало полное подчинение.

титулования «господин», означало полное подчинение.

Великий князь сразу же потребовал введения княжеского правления в Новгороде, но новгородские бояре заявили ему, что московские послы превысили свои полномочия и действовали без ведома веча. Это дало Ивану Васильевичу прекрасный повод снова пойти на Новгород. Борьбу за сохранение самостоятельности после смерти мужа возглавила вдова посадника Марфа Борецкая. В конце 1477 г. огромное войско московского князя осадило город, а в январе 1478 году новгородцы были вынуждены сдаться на милость победителя. Новгородская земля была включена в состав московского государства, должности посадника и тысяцкого, а также вече отменялись, и управление переходило к наместникам великого князя. В 1480-х — начале 1490-х годов Иван III еще несколько раз посылал войска на некогда вольный город, пока окончательно не сломил его сопротивление.

ТВЕРЬ

Ушли в прошлое времена, когда Тверь воевала с Москвой за великое княжение. Тверские князья покорно шли в русле московской политики и даже заключали династические браки с московскими «принцессами». Но после присоединения новгородских территорий к Москве (1478 г.), избавления от татарского ига (1480 г.) и расширения владений великого князя за счет многих мелких уделов, Михаил Тверской стал опасаться, что и его землям не удастся сохранить самостоятельность. Единственной силой, на которую он мог рассчитывать в противостоянии с Москвой, было Польско-литовское государство. В 1483 г. Михаил Борисович женился на внучке польского короля Казимира IV и заключил с ним союзный договор. Это было прямым нарушением обязательств Твери перед Москвой, и московские войска вторглись на тверские земли. Михаил Тверской был вынужден капитулировать и отказаться от права вести самостоятельную внешнюю политику. Но не только это было нужно Ивану III. Повод к окончательному захвату тверских земель дал ему сам князь Михаил, который в 1485 г. возобновил контакты с Казимиром. В сентябре 1485 г. войско великого князя осадило Тверь, и Михаил Борисович бежал в Литву. Иван III передал тверские земли своему сыну Ивану Молодому (тот был племянником бежавшего князя), а после его смерти в 1490 г. территории Тверского княжества окончательно вошли в состав Московского государства. Именно в 1485 году после победы над Тверью Иван III стал титуловаться как «Государь всея Руси».

Окончательно объединение русских земель вокруг Москвы завершилось в начале 16 века при Василии III, когда было присоединено Псковское и Великое княжество Рязанское.