Феодальная война в Московском государстве.

Феодальная война 1433 – 1453 годов, последняя усобица в Московской Руси, была вызвана столкновением старинного права наследования «от брата к брату» и более нового «от отца к сыну».

К концу XIV века на территории московского княжества образовалось несколько удельных владений, принадлежащих сыновьям Дмитрия Донского. Крупнейшие удельные образования на территории Московского княжества были Галицкие и Звенигородские земли, которые находились во власти Юрия Дмитриевича.

Юрий Дмитриевич, должен был наследовать престол, после смерти своего брата Василия I. Однако перед смертью Василий I, передал престол своему десятилетнему сыну, Василию II. В итоге началась очередная усобица, вошедшая в историю как феодальная война 1433 – 1453 годов.

Юрий, как старший в роду, начал борьбу за великокняжеский престол со своим племянником Василием II. Вскоре Юрий Дмитриевич умирает, но его дело продолжат его сыновья – Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Война приобрела характер борьбы сторонников и противников централизации государства.

Феодальная война 1433 – 1453 годов была жестокой и бескомпромиссной. В ход шли любые средства: заговор, обман, изуверство. Соискатели великокняжеского престола использовали для борьбы за власть иностранные войска – татарские и лтовсеие. Василий II был ослеплен врагами, за что был прозван Василием Темным.

Завершилась феодальная война 1433 – 14453 годов победой Василия II, московского князя.

Итогом стало разорение и ослабление обороноспособности русских земель и, как следствие, ордынские набеги на Русь. Положительными последствиями была отмена «лестивчного порядка престолонаследия» и установление порядка престолонаследия «от отца к сыну», а также усилился характер единоличной княжеской власти в связи с ликвидацией уделов в Московской Руси.

ИВАН III (1462-1505)

Падение ига (1480 год).

В первой половине — середине XV в. Золотая Орда окончательно распалась на Астраханское, Казанское, Крымское, Сибирское и Узбекское ханства, Большую и Ногайскую Орду. Ханы Большой Орды считали себя истинными правопреемниками золотоордынских правителей, продолжали распоряжаться ярлыком на великое княжение и требовали выплаты «выхода». При хане Ахмате (1465 — 1481 гг.) ордынские войска неоднократно совершали походы на русские земли. Однако к этому времени соотношение сил уже претерпело серьезные изменения.

В первой половине — середине XV в. Золотая Орда окончательно распалась на Астраханское, Казанское, Крымское, Сибирское и Узбекское ханства, Большую и Ногайскую Орду. Ханы Большой Орды считали себя истинными правопреемниками золотоордынских правителей, продолжали распоряжаться ярлыком на великое княжение и требовали выплаты «выхода». При хане Ахмате (1465 — 1481 гг.) ордынские войска неоднократно совершали походы на русские земли. Однако к этому времени соотношение сил уже претерпело серьезные изменения.

Во-первых, Большая Орда не рассматривалась Московским государством безоговорочно как верховная власть — дань ей выплачивалась нерегулярно, а с 1472 г. вообще не выплачивалась, великое княжение передавалось по наследству, вооруженное сопротивление ханам шло успешно и стало обычной практикой. Во-вторых, между осколками Золотой Орды — крупными и мелкими монгольскими государствами — проходила ожесточенная борьба за влияние, что не только ослабляло их, но и заставляло некоторых ханов становиться союзниками Москвы.

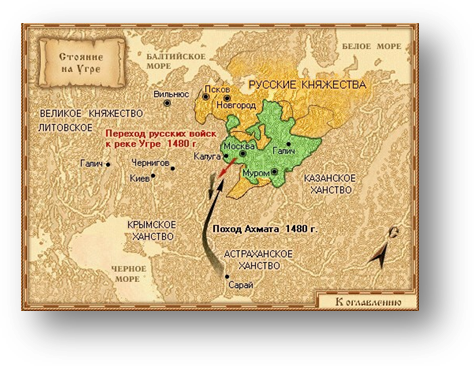

Окончательное уничтожение монгольского владычества над Русью произошло осенью 1480 г. Заручившись поддержкой правителя польско-литовского государства Казимира IV, хан Ахмат напал на московские владения. Противники встретились на реке Угре. Сюда пришло не только Московское войско, но и дружины всех русских земель. Поскольку русские войска заранее заняли оборону, а польский король не привел на помощь татарам войска, Ахмат не решался переходить реку и атаковать Ивана III. Но и великий князь колебался, подумывая о примирении с ханом. «Стояние» на Угре продолжалось до начала ноября, когда хан Ахмат увел свои полки назад в Орду. Зависимость Руси от монголо-татар прекратилась.

Окончательное уничтожение монгольского владычества над Русью произошло осенью 1480 г. Заручившись поддержкой правителя польско-литовского государства Казимира IV, хан Ахмат напал на московские владения. Противники встретились на реке Угре. Сюда пришло не только Московское войско, но и дружины всех русских земель. Поскольку русские войска заранее заняли оборону, а польский король не привел на помощь татарам войска, Ахмат не решался переходить реку и атаковать Ивана III. Но и великий князь колебался, подумывая о примирении с ханом. «Стояние» на Угре продолжалось до начала ноября, когда хан Ахмат увел свои полки назад в Орду. Зависимость Руси от монголо-татар прекратилась.