Построение модели маршрута

Производится путем последовательного присоединения каж- дой последующей к первой модели. Этот процесс выполняется в два этапа. Сначала определяют элементы внешнего ориентирова- ния присоединяемой модели в системе координат модели маршрута X M 0i , Y M 0i , Z M 0i , wMi , aMi , kMi , t i , где i — номер присоединяемой модели (i = 2, 3, …, n).

Для определения элементов внешнего ориентирования присо- единяемой модели для каждой связующей точки составляют систему уравнений

æ X M

ç

ö

0 i ÷

æ X Mi ö

ç ÷

æ X M ö

ç ÷

|

ç Y M

÷ + AMi ç

Y Mi

÷t i - ç Y M

÷ = 0, (3.2.1)

ç Z ÷

ç Z Mi ÷

ç Z M ÷

è M 0i ø

è ø è ø

в которой X M, Y M, Z M — координаты связующей точки в системе коорди- нат модели маршрута; X Mi, Y Mi, Z Mi — ее координаты в системе координат i–й модели.

Для определения элементов внешнего ориентирования модели не- обходимо не менее трех связующих точек. в качестве связующей точки обязательно используется центр проекции S общего для двух соседних моделей снимка.

После определения элементов внешнего ориентирования модели определяют координаты точек присоединяемой модели в системе коор- динат модели маршрута по формулам

æ X M ö

ç ÷

æ X M

ç

ö

0 i ÷

æ X Mi ö

ç ÷

ç Y M

÷ = ç Y M 0 i

÷ + AMi ç

Y Mi

÷t i . (3.2.2)

ç Z M ÷ ç Z ÷

ç Z Mi ÷

è ø è

M 0i ø è ø

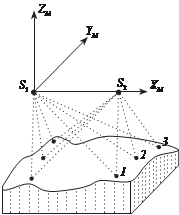

Необходимо отметить, что координаты связующих точек и общего для соседних моделей центра проекции снимка S в системе координат

Z Mi

Z Mi

Y Mi

S3 X Mi

S2

S2

3 i

2 i

1 i

Z M

Y M

S1 S2

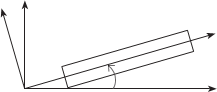

рис. 3.3

|

модели маршрута определяются дважды (по двум соседним мо- делям). Разности этих координат

3

∆ X, ∆Y, ∆Z служат критерием

X M точности построения модели маршрута и позволяют выявить

3 грубые измерения.

1 2 в качестве окончательно- го значения координат точек

модели маршрута берутся их

рис. 3.4

средние значения из двух опре- делений.

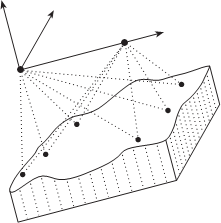

Рис. 3.3 и 3.4 иллюстрируют процесс построения модели маршрута .

внешнее ориентирование модели маршрута

Производится по опорным точкам в два этапа. Сначала определяют элементы внешнего ориентирования модели маршрута X0, Y0, Z0, ωM, αM, κM, t в системе координат объекта OXYZ. Этот процесс полностью аналогичен процессу внешнего ориентирования фотограмметрической модели, построенной по стереопаре снимков. После определения элемен- тов внешнего ориентирования модели маршрута вычисляют координаты точек модели маршрута в системе координат объекта:

æ X ö æ X 0 ö æ X M ö

ç Y ÷ = ç Y0 ÷ + AM ç Y M ÷t. (3.2.3)

ç ÷ ç ÷ ç ÷

çè Z ÷ø

çè Z0 ÷ø

çè Z M ÷ø

устранение систематических искажений маршрутной сети по опорным точкам

вследствие неполного учета систематических ошибок снимка, вы- зываемых дисторсией объектива, атмосферной рефракцией и другими причинами, координаты точек сети, определенные по формулам (1.2.3), могут содержать систематические ошибки, которые накапливаются от модели к модели.

Систематические искажения сети маршрутной фототриангуляции можно описать с помощью полиномов, например, полиномов 2-го по- рядка:

ì X = X + A + A X + A Y + A XY + A X 2 ;

ï è 0 1 2 3 4

í Y = Y + B + B X + B Y + A XY + B X 2 ;

(3.2.4)

è 0 1 2 3 4

ï Z = Z + C + C X + C Y + C XY + C X 2 ,

î è 0 1 2 3 4

где A i, B i, C i — коэффициенты полиномов; X, Y, Z — координаты точек сети, определенные в результате внешнего ориентирования модели маршрута; Xи, Yи, Zи — координаты точек сети, исправленные за влияние систематических ошибок.

Для определения коэффициентов полиномов необходимо не менее пяти планово-высотных опорных точек, расположенных по схеме, пред- ставленной на рис. 3.5, так как каждая опорная точка позволяет соста- вить три линейных уравнения с 15-ю неизвестными коэффициентами полиномов A i, B i, C i:

ì X + A + A X + A Y + A XY + A X 2 - X = J ;

ï 0 1 2 3 4 è x

í Y + B + B X + B Y + A XY + B X 2 - Y = J ;

(3.2.5)

0 1 2 3 4 è y

ï Z + C + C X + C Y + C XY + C X 2 - Z = J ,

î 0 1 2 3 4 è z

где Xи, Yи, Zи — геодезические координаты опорной точки в си- стеме координат объекта.

в результате решения си- стемы уравнений (3.2.5) находят

Y

O X

O X

рис. 3. 5

значения коэффициентов полиномов A i, B i, C i. Если опорных точек больше пяти, то решение производят методом наименьших квадратов. По координатам точек сети X, Y, Z и значениям коэффициентов A i, B i, C i находят по формулам (3.2.4), исправленные за систематические иска- жения координаты точек сети Xи, Yи, Zи.

Y* Y

O

κM

рис. 3.6

Следует отметить, что в

случае если направление оси X M

случае если направление оси X M

системы координат модели

X* маршрута не совпадает с осью X системы координат объекта (рис. 3.6), перед выполнением

X процесса исключения система- тических ошибок необходимо предварительно перевычислить

координаты X, Y, Z опорных и определенных точек сети из системы координат объекта во вспомогательную систему координат объекта

|

OX*Y*Z*, ось X* которой параллельна оси X

в системе координат объекта.

системы координат модели

вычисления производят по формулам

æ X * ö

ç Y * ÷ = AT

æ X ö

ç Y ÷. (3.2.6)

ç ÷ kM ç ÷

çè Z * ÷ø

çè Z ÷ø

|

Затем производят устранение систематических искажений коорди- нат точек сети по методике, описанной выше и перевычисляют исправ-

ленные значения координат точек сети объекта по формулам

X *, Y *, Z * в систему координат

æ X ö æ X * ö

|

è

|

= A

ç è ÷

Y * .

(3.2.7)

ç è ÷ kM ç è ÷

ç Z ÷ ç Z * ÷

è è ø è è ø

в формулах (3.2.6) и (3.2.7) матрицы преобразования координат и имеют вид:

æ cos kM

-sin kM 0 ö

æ cos kM

sin kM 0 ö

|

|

|

A = ç sin kM

cos kM 0 ÷;

AT

|

M

= ç - ssin kM

cos kM 0 ÷,

|

|

|

ç 0 0 1 ÷ø ç 0 0 1 ÷ø

здесь κM — угол разворота системы координат модели.

§3.3. Блочная фототриангуляция

по методу независимых маршрутов

|

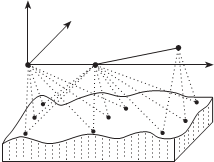

Блочная фототриангуляция по методу независимых марш- рутов выполняется следующим образом. Сначала строят модели маршрутов по методике, изло- женной в §3.2, а затем объеди- няют их в блочную сеть по свя- зующим точкам, расположенным в межмаршрутном перекрытии, с одновременным их внешним

|  |  | |||

|  |  |  | ||||

— связующая точка;

— опорная точка

рис. 3.7

ориентированием по опорным точкам (рис. 3.7).

Для объединения моделей маршрута в блочную модель с одновре- менным ее внешним ориентированием для каждой связующей точки составляют уравнения

X i - X j = 0;

Y i - Y j = 0;

Z i - Z j = 0, (3.3.1)

в которых X i, Y i, Z i и X j, Y j, Z j — координаты связующей точки в системе координат объекта, определенные соответственно по i-й и j-й моделям.

Значения X i, Y i, Z i и X j, Y j, Z j определяются по формулам:

æ X i ö æ X 0i ö

æ X Mi ö

æ X j ö æ X 0 j ö

æ X Mj ö

ç Y ÷ = ç Y

÷ + A ç Y ÷t ;

ç Y ÷ = ç Y

÷ + A ç Y ÷t .

ç i ÷

ç 0i ÷

Mi ç Mi ÷ i

ç j ÷

ç 0 j ÷

Mj ç Mj ÷ j

çè Z i ÷ø

çè Z0i ÷ø

çè Z Mi ø÷

çè Z j ÷ø

çè Z0 j ÷ø

èç Z Mj ÷ø

Таким образом в уравнениях (3.3.1) неизвестными являются эле- менты внешнего ориентирования i и j моделей.

Для каждой опорной точки (планово-высотной), измеренной в маршруте, составляют уравнения

æ X 0i ö æ X Mi ö æ X ö

ç Y0i ÷ + AMi ç Y Mi ÷t i - ç Y ÷ = 0, (3.3.2)

ç ÷ ç ÷ ç ÷

ç Z0i ÷ ç Z Mi ÷ ç Z ÷

è ø è ø è ø

где i — номер модели; X, Y, Z — координаты опорной точки в системе координат объекта.

Уравнения поправок соответствующие уравнениям (3.3.1) и (3.3.2) имеют вид:

a1dX 0i + a2dY0i + a3dZ0i + a4dwMi + a5daMi + a6dkMi +

+ a7dt i + a8dX oj + a9dY oj + a10dZ oj +

+ a11dwMj + a12daMj + a13dkMj + a14dt j + l x = Jx ;

b1dX 0i + b2dY0i + b3dZ0i + b4dwMi + b5daMi + b6dkMi +

+ b7dt i + b8dX oj + b9dY oj + b10dZ oj +

+ b11dwMj + b12daMj + b13dkMj + b14dt j + l y = Jy ;

c1dX 0i + c2dY0i + c3dZ0i + c4dwMi + c5daMi + c6dkMi +

+ c7dt i + c8dX o j + c9dY oj + c10dZ o oj +

+ c11dwMj + c12daMj + c13dkMj + c14dt j + l z = Jz ;

a1dX 0i + a2dY0i + a3dZ0i + a4dwMi + a5daMi + a6dkMi + a7dt i + l x = Jx ; b1dX 0i + b2dY0i + b3dZ0i + b4dwMi + b5daMi + b6dkMi + b7dt i + l y = Jy ; c1dX 0i + c2dY0i + c3dZ0i + c4dwMi + c5daMi + c6dkMi + c7dt i + l z = Jz .

(3.3.3)

(3.3.4)

Для плановой опорной точки (X, Y) составляются только два первых уравнения поправок (3.3.4), а для высотной опорной точки (Z) только третье уравнение. в результате совместного решения системы уравне- ний поправок (3.3.3) и (3.3.4) по методу наименьших квадратов находят значения элементов внешнего ориентирования всех моделей маршрутов в системе координат объекта.

Затем вычисляют координаты точек блочной сети в системе коор- динат объекта в каждом маршруте:

æ X ö æ X 0i ö æ X Mi ö

ç Y ÷ = ç Y0i ÷ + AMi ç Y Mi ÷t i .. (3.3.5)

ç ÷ ç ÷ ç ÷

çè Z ÷ø

çè Z0i ÷ø

çè Z Mi ÷ø

Координаты межмаршрутных связующих точек в этом случае вы- числяются дважды. За окончательное значение берется среднее из них. Общее количество неизвестных, определяемых в результате решения системы уравнений поправок в этом методе блочной фототриангуляции, определяется по формуле

N= 7n, (3.3.6)

где n — количество маршрутов.

Общее количество уравнений поправок определяется по формуле

M = 3m + 3k + 2i + l, (3.3.7)

где m — количество межмаршрутных связующих точек; k — коли- чество планово-высотных опорных точек, измеренных в маршрутах; i и l — количество плановых и высотных опорных точек, измеренных в маршрутах.

Для сети, изображенной на рис. 3.7

N=7×3=21; М=3×14+3×8=42+24=66,

так как m=14 (две опорные точки, расположенные в межмаршрут-ном перекрытии, используются как связующие), а k=8 (две опорные точки измерены в двух соседних маршрутах).