§1.9. наблюдение и измерение цифровых изображений

Цифровое изображение хранится в памяти компьютера, в общем случае, в виде прямоугольной матрицы чисел, элементы a ij которой несут информацию о яркости элементарных участков аналогового изо- бражения после его сканирования или яркости элементарного участка объекта при съемке цифровой камерой, а номера i строки и j столбца элемента a ij определяют его положение в матрице. Нумерация строк и столбцов матрицы цифрового изображения начинается с нуля.

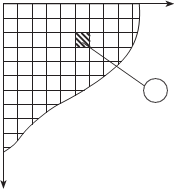

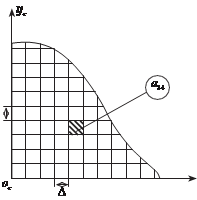

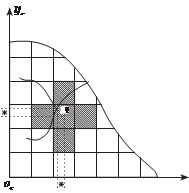

Координаты центров пикселей определяют в левой прямоугольной системе координат оcxcyc (рис. 1.18, a), началом которой является левый верхний угол цифрового изображения и в правой — оcxcyc (рис. 1.18, б), началом которой является левый нижний угол цифрового изображения.

oc xc

oc xc

a25 Δ

xc

yc

а б

рис. 1.18

в обеих системах координат ось x параллельна строкам, а ось y — столб- цам матрицы цифрового изображения.

левая система координат принята при записи изображений в файл во всех форматах и используется в большинстве программ по обработке изображений. в фотограмметрии традиционно применяется правая система координат снимка, и в большинстве современных цифровых фотограмметрических систем используют именно правую систему координат.

Пиксельные координаты (единицей измерения, в этом случае, является пиксель) центров пикселей в системе координат цифрового изображения оcxcyc (см. рис. 1.18) определяют по формулам:

xp = j + 0,5;üï

(1.9.1)

|

yp = i + 0,5. ï

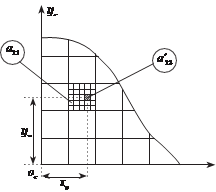

Для измерения координат точек цифрового изображения его ви- зуализируют на экране дисплея. Если пиксель изображения на экране дисплея соответствует пикселю исходного цифрового изображения, то с помощью «мыши» или клавиатуры компьютера можно навести из- мерительную марку, формируемую в виде цифрового изображения на экране дисплея, на точку изображения с точностью до одного пикселя. Для получения подпиксельной (субпиксельной) точности можно увеличить матрицу изображения на экране монитора относительно ис-

ходного цифрового изображения. в этом случае каждый пиксель исходного изображения будет изображаться матрицей n×n пикселей, численное значение

ходного цифрового изображения. в этом случае каждый пиксель исходного изображения будет изображаться матрицей n×n пикселей, численное значение

всех элементов

a i¢j которой бу-

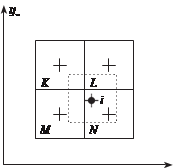

рис. 1.19

дут равны численному значению элемента a i¢j матрицы исходного изображения. Пиксельные ко-

xc ординаты точек увеличенного изображения можно измерить с точностью до 1/n пикселя ис- ходного изображения (рис. 1.19).

Пиксельные координаты (в пикселях исходного изображения) эле- мента a i¢j увеличенного изображения определяют по формулам:

x = j + j ¢ + 0,5 ;ü

p

yp = i +

n ïï

|

i¢ + 0,5 , ý

n ïþ

(1.9.2)

в которых i, j — номера строки и столбца элемента матрицы исходного

изображения, в котором находится элемент a i¢j увеличенного изобра-

жения; i¢, j¢ — номера строки и столбца элемента a i¢j подматрицы n×n; n — коэффициент увеличения изображения.

Например, для элемента a2¢3 (см. рис. 1.19) пиксельные координаты:

x = 1 + 3 + 0,5 = 1, 7;

p 5

y = 2 + 2 + 0,5 = 2,5.

p 5

Значения физических координат центров пикселей цифрового изо- бражения можно определить по значениям их пиксельных координат, если известны физические размеры стороны пикселя изображения Δ (предполагается, что пиксель имеет форму квадрата).

Значения физических координат определяют по формулам:

xc = D xp;üï

(1.9.3)

y = D y .ý

c p ïþ

Н а п р и м е р, ко орд и на - т ы цен т ра п и ксел я, соот-

Н а п р и м е р, ко орд и на - т ы цен т ра п и ксел я, соот-

ветствующего элементу

a2¢3

при Δ=20 мкм будут равны

х = 34 мкм и y = 50 мкм.

c c

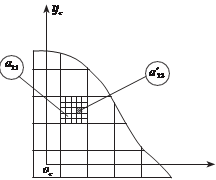

в некоторых цифровых

системах начало системы коор- динат цифрового изображения оcxcyc выбирают в центре пик- селя, расположенного в нижнем левом углу цифрового изображе- ния (рис. 1.20).

xc

рис. 1. 20

в этом случае значения пиксельных координат вычисляют по формулам:

при измерениях с точностью до пикселя

xp = j;üï

(1.9.4)

|

yp = i; ï

при измерениях с подпиксельной точностью

x = ( j - 0,5) + j ¢ + 0,5 ;ü

p

yp = (i - 0,5) +

n ïï

|

i¢ + 0,5 . ý

n ïþ

(1.9.5)

Например, для того же элемента координаты

a2¢3 (см. рис. 1.20) пиксельные

x = 1 - 0,5 + 3 + 0,5 = 1, 2;

p 5

y = 2 - 0,5 + 2 + 0,5 = 2, 0.

p 5

Рассмотренный выше метод измерения цифрового изображения с подпиксельной точностью требует увеличения изображения на экране компьютера. Однако, даже при увеличении цифрового изображения только в два раза, исходный аналоговый снимок изображается с весьма значительным оптическим увеличением. Так, например, снимок, пре- образованный на сканере, с размером пикселя 14 мкм, на экране с раз- мером зерна 0,28 мм при увеличении цифрового изображения снимка в

2 раза имеет оптическое увеличение 40 раз. Такое увеличение приводит к значительному ухудшению изобразительных свойств наблюдаемого изображения и, как следствие, к снижению точности наведения изме- рительной марки на измеряемые объекты на изображении.

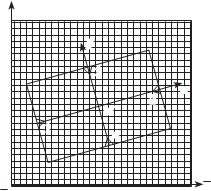

С целью обеспечения возможности измерения координат точек цифрового изображения с подпиксельной точностью без увеличения исходного изображения разработан метод измерения цифровых изо- бражений, в котором цифровое изображение снимка может смещаться относительно неподвижной измерительной марки с шагом в n раз мень- шим размера пикселя. Принцип измерения координат точек цифрового изображения по этому методу иллюстрируется на рис. 1.21.

На рис. 1.21, а представлен фрагмент исходного цифрового изо- бражения с измерительной маркой (в виде креста) и точкой изобра- жения m, координаты которой необходимо измерить. Как следует из этого рисунка, центр изображения измерительной марки не совпадает с изображением точки m, причем разности значений их пиксельных координат составляют величины ΔxP и ΔyP.

Для совмещения центра изображения измерительной марки с

точкой m можно создать фрагмент цифрового изображения снимка,

в котором координаты начала системы координат oc¢xc¢yc¢ будут иметь

значения xo¢c = Dxp; yo¢c = Dyp. Создание такого фрагмента цифрового

изображения производится следующим образом. По координатам центра каждого пикселя фрагмента изображения xp¢i , yp¢i определяют значения

Δyр

Δyр

Δxр

а

xc

рис. 1. 21

x'c

б

координат его проекции xpi, ypi в системе координат оcxcyc исходного изображения. Их значения определяют по формулам:

xpi = xp¢i + Dxpi;üï

(1.9.6)

y = y¢ + Dy .ý

pi pi pi ïþ

Затем по значениям координат xpi, ypi находят ближайшие к изобра- жению точки i, соответствующей центру пикселя создаваемого фраг- мента цифрового изображения, четыре пикселя исходного цифрового изображения, например, M, K, L, N (рис. 1.22)

Далее методом билинейного интерполирования определяют зна- чения яркости i-го пикселя создаваемого фрагмента изображения по формуле

D i = D1 + (D2 - D1)Dxp ,

(1.9.7)

в которой D1 = D K + (D M - D K )Dyp; D2 = D L + (D N - D L )Dyp.

Таким же образом формируются все элементы (пиксели) созда- ваемого фрагмента цифрового изображения. На экране дисплея, на визуализированном фрагменте созданного цифрового изображения, центр измерительной марки будет совмещен с изображением точки m. Пиксельные координаты точки m изображения в системе координат исходного изображения определяются по формулам (1.9.6).

Необходимо отметить, что создание фрагмента цифрового изо- бражения требует значительных вычислительных процедур, поэтому для достижения эффекта перемещения изображения на экране дисплея относительно марки в «реальном масштабе» времени фрагмент изобра- жения не должен иметь большие размеры. в случае если для измерений используются цветные цифровые

Необходимо отметить, что создание фрагмента цифрового изо- бражения требует значительных вычислительных процедур, поэтому для достижения эффекта перемещения изображения на экране дисплея относительно марки в «реальном масштабе» времени фрагмент изобра- жения не должен иметь большие размеры. в случае если для измерений используются цветные цифровые

изображения при формировании элементов создаваемого изо- бражения методом билинейного трансформирования по форму- лам (1.9.7) определяются интен- сивности красного (R), зеленого

(G) и синего (в) компонентов цветного изображения.

xр

рис. 1. 22

§1.10. внутреннее ориентирование снимка

Для обеспечения возможности определения координат точек в системе координат съемочной камеры (снимка) по значению их коорди- нат в системе координат цифрового изображения выполняется процесс внутреннего ориентирования снимка. в результате выполнения этого процесса определяются параметры, характеризующие положение и ориентацию системы координат снимка Sx yz в системе координат циф- рового изображения оcxcyc, а также параметры, позволяющие исключить влияние систематической деформации фотоматериала, на котором был получен исходный аналоговый снимок (рис. 1.23).

y(yc)

y(yc)

1

o(oc)

y

3

x

2

o'

4

x(xc)

Для определения параме- тров внутреннего ориентирова- ния снимка измеряют координа- ты координатных меток снимка в системе координат цифрового изображения оcxcyc.

выбор метода определения

параметров внутреннего ори- ентирования снимка зависит от методики фотограмметрической калибровки съемочной камеры. Если в результате фотограмме- трической калибровки съемоч-

рис. 1. 23

ной камеры были определены ко-

ординаты координатных меток в системе координат съемочной камеры (снимка) Sx yz, то для определения координат точек в системе координат снимка по значениям их координат в системе цифрового изображения используют формулы а ф ф и н о г о п р е о б р а з о в а н и я координат:

æ x ö = æ a0 ö + P æ x ö = æ a0 ö + æ a1

a2 öæ x ö

(1.10.1)

ç y ÷

ç b ÷

ç y ÷

ç b ÷

ç b b

÷ç y ÷

è ø è 0 ø

è ø è 0 ø

è 1 2 øè ø

или в развернутом виде

x = a0 + a1

x = a0 + a1x + a2y;ü

(1.10.2)

y = b + b x + b y. ý

0 1 2 þ

Здесь, a0, a1, a2, b0, b1, b2 — параметры аффинных преобразований; a0, b0 — координаты начала системы координат снимка в измерительной системе координат; a1, a2, b1, b2 — параметры, характеризующие ориен- тацию системы координат снимка в измерительной системе координат, разномасштабность (деформация фотоматериала) вдоль осей системы координат снимка и их неперпендикулярность.

Таким образом, формулы (1.10.1) позволяют не только определить положение и ориентацию системы координат снимка в системе коорди- нат цифрового изображения, но и учесть систематические искажения снимка, возникающие из-за деформации фотопленки, на которой был получен снимок.