Духовный подъём в русских землях.

Выдающимся религиозным деятелем периода возвышения Москвы был Сергий Радонежский. Сын ростовского боярина, он бежал в густые непроходимые подмосковные леса от злости и несправедливости светской жизни, 15 лет жил один и строил храм. Постепенно вокруг него сложилась монашеская община, был основан Троицко-Сергеевский монастырь, ставшей со временем знаменитой лаврой.

По преданию он благословил Дмитрия Донского на вооруженную борьбу против Орды и даже направил иноков Александра Пересвета и Андрея Ослябю на Куликовскую битву. Предвидения будущего даны были старцу во снах, и он предрекал победу. Был причислен к лику святых и считается покровителем московских князей и царей. Сергий Радонежский стал воплощением духовного подъёма на Руси, того подъёма, который и поднял русский народ на борьбу с татарами.

Другим проявлением этого духовного подъёма стал расцвет иконописи, связанный прежде всего с именами великих русских иконописцев Даниила Чёрного, Феофана Грека и Андрея Рублёва. Они жили и работали на рубеже 14 и 15 веков. Андрей Рублёв в своём творчестве обращается к лучшему, что есть в душе человека. Его иконы проникнуты неземным светом, не случайно его произведения называют «русским Возрождением». Самая известная икона Рублёва – Троица.

Куликовская битва (8 сентября 1380 года).

В середине XIV века в Золотой Орде начинается многолетняя междоусобная борьба, в ходе которой государство раскололось надвое. С легкой руки летописца историки обычно называют эти события «великой замятней».

Особенно прославился в данный период честолюбивый и энергичный темник (крупный военачальник) Мамай, фактически правивший Ордой с помощью подставных лиц. Однако Мамай не мог претендовать на ханский престол, так как не принадлежал к роду Чингизидов. Вполне возможно, что он замышлял смесить старую выродившуюся правящую династию и создать новую — Мамаидов, но для этого ему необходимо было совершить подвиг, сопоставимый по масштабам с подвигом Чингисхана.

В период «великой замятни» Москва продолжала быстро усиливаться. В 1367 году вокруг Кремля были возведены белокаменные стены. В 1375 г. Тверь вынуждена была признать верховенство Москвы в деле объединения Руси. Резко сократился размер ордынского выхода, а потом Москва и вовсе перестала его платить. Наконец, в 1378 году московский князь Дмитрий Иванович (1359 — 1389 гг.), внук Калиты, позже прозванный Донским, наголову разгромил на реке Воже войско татарского мурзы Бегича. Бегич был послан Мамаем за данью, его гибель Мамай простить не мог. Значение сражения на Воже заключается в том, что это была первая победа русских над монголами в открытом бою.

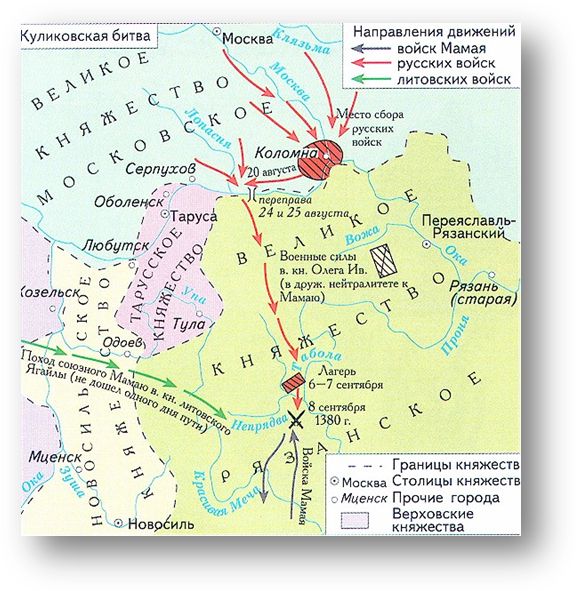

Мамай решил организовать в 1380 году грандиозный поход на Москву для того, чтобы вернуть Русь к тому положению, которое было после нашествия Батыя. Правитель орды попытался создать антимосковскую коалицию. Его союзниками стали литовский князь Ягайло и рязанский князь Олег Иванович. Однако Ягайло не хотел усиления ни ордынской, ни русской стороны, и на поле сражения его войска так и не появились. Олег Рязанский пошел на союз с Мамаем, опасаясь за судьбу своего приграничного княжества, но именно он первый сообщил Дмитрию о продвижении ордынских войск. Известно, что рязанские дружины не принимали участия в Куликовской битве.

Мамай решил организовать в 1380 году грандиозный поход на Москву для того, чтобы вернуть Русь к тому положению, которое было после нашествия Батыя. Правитель орды попытался создать антимосковскую коалицию. Его союзниками стали литовский князь Ягайло и рязанский князь Олег Иванович. Однако Ягайло не хотел усиления ни ордынской, ни русской стороны, и на поле сражения его войска так и не появились. Олег Рязанский пошел на союз с Мамаем, опасаясь за судьбу своего приграничного княжества, но именно он первый сообщил Дмитрию о продвижении ордынских войск. Известно, что рязанские дружины не принимали участия в Куликовской битве.

Несмотря на это, Мамай собрал огромную рать, в ее составе были покоренные народы Поволжья и Северного Кавказа, тяжеловооруженные пехотинцы из генуэзских колоний в Крыму.

В войске Дмитрия Ивановича впервые собрались княжеские дружины и ополчения большинства русских земель (кроме Твери, Рязани и Новгорода). Преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия на подвиг. Грядущее сражение воспринималось на Руси как дело правое и богоугодное не только потому, что врагами Дмитрия были «поганые агаряне, нехристи бусурмане», намеревающиеся разорить православную Русь. Не стоит забывать о  том, что московский князь выступил против узурпатора власти, незаконного правителя Орды. В глазах многих людей князь Дмитрий выступал силой, призванной восстановить легитимный порядок и вернуть «царскую» (ханскую) власть законному суверену из династии Чингизидов. Забегая вперед, скажем, что именно так в итоге и произошло.

том, что московский князь выступил против узурпатора власти, незаконного правителя Орды. В глазах многих людей князь Дмитрий выступал силой, призванной восстановить легитимный порядок и вернуть «царскую» (ханскую) власть законному суверену из династии Чингизидов. Забегая вперед, скажем, что именно так в итоге и произошло.

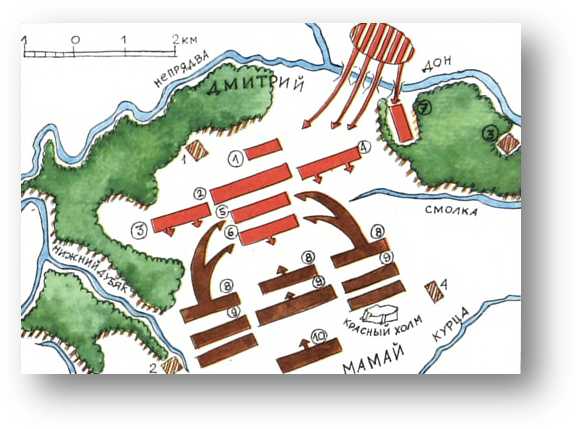

Московское войско двинулось на встречу Мамаевой рати дабы избежать разорения русской земли. Две великие армии сошлись у Дона (см. карту). Битва состоялась в день праздника Рождества Богородицы 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле у места впадения реки Непрядвы в Дон. Накануне Дмитрий перевёл свои войска через Дон и приказал сжечь за ними мосты, показав, что пути к отступлению нет (см. схему). Лишь воины Засадного полка перешли Дон в брод.

Московское войско двинулось на встречу Мамаевой рати дабы избежать разорения русской земли. Две великие армии сошлись у Дона (см. карту). Битва состоялась в день праздника Рождества Богородицы 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле у места впадения реки Непрядвы в Дон. Накануне Дмитрий перевёл свои войска через Дон и приказал сжечь за ними мосты, показав, что пути к отступлению нет (см. схему). Лишь воины Засадного полка перешли Дон в брод.

Важнейшей особенностью тактики монголов были фланговые удары стремительной конницы с целью окружения противника. Дмитрий не случайно избрал для битвы Куликово поле с пересечённой местностью (реки, перелески, овраги, холмы), где татарам было «не разбежаться) (см. схему).

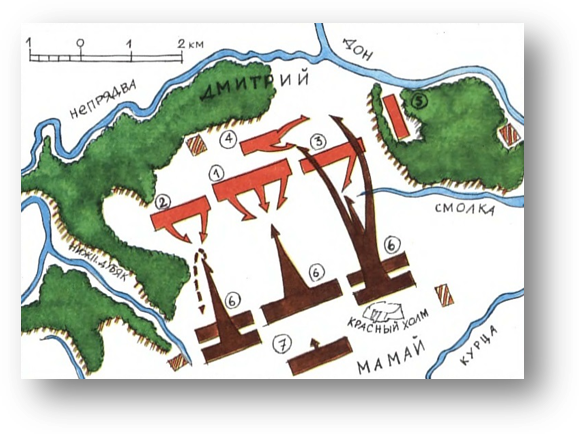

На первом этапе битвы ордынцы разгромили Передовой и Сторожевой полки, затем они обрушились на левый фланг русского войска (см. схему).

На первом этапе битвы ордынцы разгромили Передовой и Сторожевой полки, затем они обрушились на левый фланг русского войска (см. схему).

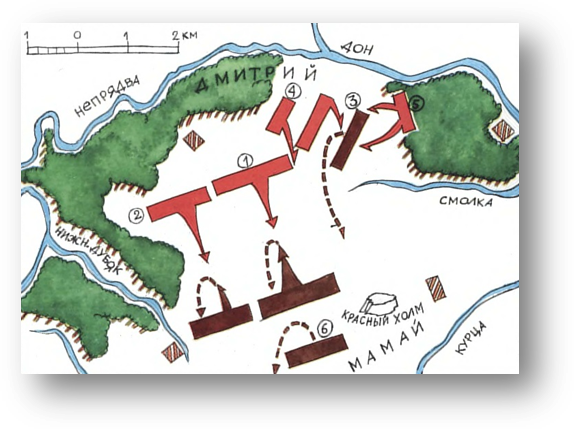

На втором этапе битвы в дело вступил Засадный полк под командованием Дмитрия Боброка и Владимира Серпуховского. Это решило исход сражения. Удар Боброка был нанесён как раз в тот момент, когда дул попутный ветер, а татары повернулись флангом к русским (см. схему). «Горе нам горе, -- кричали татары, -- пока мы сражались со слабыми, сильные готовили свой удар.» Татары бежали.

Согласно преданию, сам Дмитрий Донской принимал участие в битве в одежде рядового воина, был тяжело ранен и обнаружен через сутки без сознания.

Подвигу русских на Куликовом поле посвящено знаменитое произведение древнерусской литературы Задонщина.

Историческое значение Куликовской битвы заключается в том, что эта была выдающаяся победа русских над татарами, а отнюдь не в том, что пало иго. Иго падёт только через 100 лет.

Мамай бежал в Крым, где и был убит в 1381 г. Власть в Орде перешла к законному наследнику престола — Тохтамышу. Новый хан потребовал возобновления уплаты выхода, от которого русские княжества уклонялись в период узурпации ордынского престола Мамаем. Дмитрий Донской отказался платить. Тогда хан решил покарать Москву и организовал поход на русские земли. В августе 1382 г. Тохтамыш дошёл до Москвы и сжёг её, уничтожив белокаменный Кремль. Князь Дмитрий Иванович со своей дружиной в это время находился в Костроме, возложив задачу защиты города на москвичей. Существует множество толкований такого поведения московского правителя: от признания его необходимым тактическим маневром для сбора войск, до обвинения Донского в малодушии.

Хотя зависимость от Орды еще сохранилась, размер дани ордынскому хану был уменьшен. Московская княжеская династия добилась от Орды признания своего права на великое княжение как на «отчину», то есть без получения ханского великокняжеского ярлыка. Дмитрий Донской умер в 1389 г., незадолго до смерти написав завещание. Оно носит не только хозяйственный (как у его предшественников), но и политический характер — Дмитрий Донской впервые передал власть своему сыну Василию без ханского ярлыка.

Дмитрий Донской был канонизирован и похоронен в московском монастыря, носящим его имя.