§1.1. основные свойства кадрового снимка

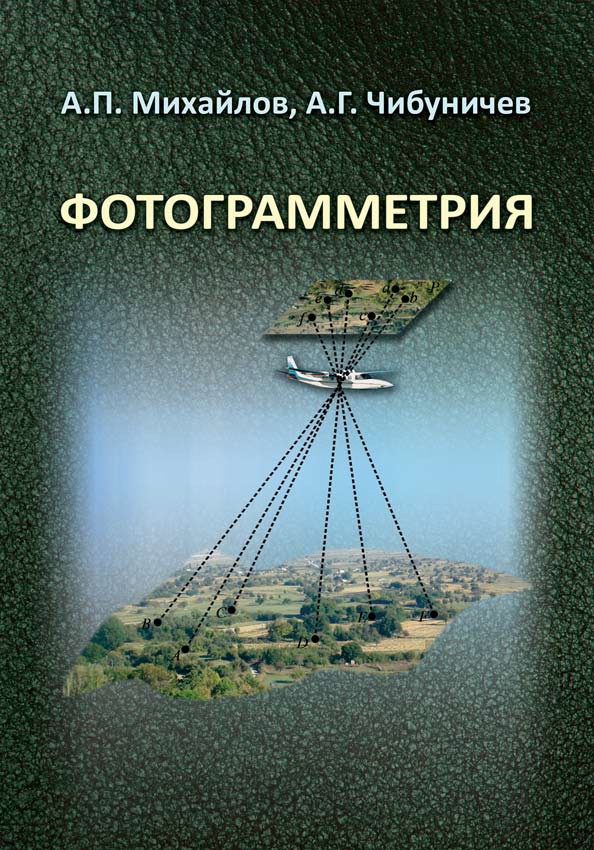

а.П. Михайлов а.Г. Чибуничев

фотограмметрия

Под общей редакцией

доктора технических наук, профессора а.Г. Чибуничева

Москва Издательство МИИГаик

2016

Удк 528.7

ББк 26.12

М 69

рецензенты:

ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных»

(кандидат техн. наук С.а. Кадничанский); доцент, кандидат техн. наук В.м. Курков (МИИГаик)

м 69

михайлов а.П., Чибуничев а.г.

Фотограмметрия: Учебник для вузов / Под общ. ред. а.Г. Чибуничева.

–М.: Изд-во МИИГаик, 2016. – 294 с.: ил.

ISBN 978-5-91188-070-5

Изложены теория одиночного и пары снимков, фототриангуляция. Рас- смотрены вопросы автоматизации фотограмметрических измерений, выполняе- мых по цифровым изображениям, создания цифровых ортофотопланов, вопросы наземной фотограмметрии и лазерного сканирования, фотограмметрические методы обработки изображений, полученных системами дистанционного зон- дирования, а также стереофотограмметрические системы.

для студентов геодезических вузов и инженерно-технических работников аэрогеодезического производства.

Удк 528.7

ББк 26.12

ISBN 978-5-91188-070-5

© Михайлов а.П., Чибуничев а.Г., 2016

|

© Издательство МИИГаик, 2016

ВВеДеНие

Фотограмметрия — научно-техническая дисциплина, занимаю- щаяся определением геометрических характеристик объектов (форма, размеры, положение в пространстве и т.д.) по их изображениям. термин

«фотограмметрия» происходит от трех греческих слов: photos — свет, gramma — запись, metrio — измерение и дословно переводится, как измерение по светозаписи или в современной интерпретации — из- мерение по фотоснимку.

в настоящее время в фотограмметрии применяются не только аналоговые и цифровые фотоснимки, но и изображения, получаемые с помощью радиолокационных, лазерно-локационных, рентгеновских и других съемочных систем. Наибольшее применение фотограмметрия находит в области картографии для создания карт различного назначе- ния, а также других документов о местности по аэро-, космическим и наземным снимкам, получаемым различными съемочными системами. Помимо картографирования земли фотограмметрия применяется для создания карт и изучения поверхности планет, их спутников и других небесных тел. очень широко фотограмметрические методы исполь- зуются для решения различных задач в архитектуре и строительстве, промышленности, криминалистике, медицине и других областях чело- веческой деятельности, что обусловлено высокой точностью и произво- дительностью фотограмметрических методов, а также возможностью изучения статических и динамических объектов и процессов.

Фотограмметрия как наука появилась в середине XIX столетия вскоре после изобретения фотографии. однако использование пер- спективных изображений при составлении топографических карт было осуществлено значительно раньше. теоретическое обоснование возможности определения формы, размеров и положения объекта в пространстве по его перспективному изображению было дано в 1759 г. И.о. ламбертом в работе «свободная перспектива». в 1764 г. великий

3

русский ученый М.в. ломоносов в инструкции для географических исследований России предложил составлять перспективные рисунки местности с помощью камеры-обскуры. в 1839 г. французский ученый Ж.М. дагер применил для фиксации изображения, получаемого с по- мощью такой камеры, светочувствительное серебро, которое наносилось на металлическую пластинку. На этой пластинке получалось позитивное фотографическое изображение. так появилась фотография.

Применять фотографии для создания топографических карт впер- вые предложил французский геодезист доминик Ф. араго примерно в 1840 г., а в 1860 г. французский военный инженер Э. лосседа выполнил фотографирование Парижа с крыши высокого здания и по фотосним- кам создал план, точность которого оказалась выше плана, получен- ного геодезическим методом. Этой работой было положено начало фотограмметрического метода съемки, который в последующие годы совершенствовался и стал применяться во многих странах. в России первые фототопографические съемки были выполнены в 1891–1898 гг. инженерами Н.о. виллером, Р.Ю. тиле, П.И. Щуровым для целей трас- сирования железных дорог в закавказье и восточной сибири.

в истории развития фотограмметрии выделяют три основных пе- риода, которые можно условно назвать — аналоговая, аналитическая и цифровая фотограмметрия.

а н а л о г о в а я ф о т о г р а м м е т р и я берет свое начало с изо- бретения в 1901 г. к. Пульфрихом стереокомпаратора. Этот прибор позволяет измерять координаты точек снимков, составляющих стерео- пару. далее развитие фотограмметрии пошло по пути создания специ- альных опти-ческих и механических приборов, предназначенных для непосредственного создания карт по аэро- и наземным снимкам. Эти приборы позволяют выполнить все процессы преобразования снимков в карту. Первый такой прибор, стереоавтограф, был разработан в 1909 г. (е. орель) для создания карт по наземным снимкам. в 1915 г. Газзер запотентовал стереопроектор, который стал прототипом мультиплек- са, позволяющего построить стереоскопическую модель на экране по множеству снимков и измерять ее с целью создания карты. в 1932 г. Ф.в. дробышев изобрел стереометр, позволяющий рисовать рельеф местности непосредственно на снимках. контурную часть карты полу- чали по фотопланам, составленных по множеству трансформированных снимков. трансформирование снимков выполняли на специальных

4

|

приборах, называемых фототрансформаторами, которые позволяют преобразовать наклонный снимок в горизонтальный. в этот период в России и за рубежом было разработано достаточно много различных универсальных фотограмметрических приборов, которые используются на некоторых предприятиях и в настоящее время.

а н а л и т и ч е с к а я ф о т о г р а м м е т р и я. Этот этап в развитии фотограмметрии начинается с появлением ЭвМ (примерно в 1950 г.). Начиная с этого времени стали развиваться аналитические методы фотограммет-рической обработки снимков, которые продолжают со- вершенствоваться и в настоящее время. в 1957 г. У.в. Хелава (канада) разработал первый аналитический универсальный прибор, представля- ющий собой сочетание стерекомпаратора и электронной вычислитель- ной машины. На стереокомпараторе выполнялись измерения координат точек снимков, а на ЭвМ — все преобразования этих измерений в про- екцию карты. По сравнению с аналоговыми аналитические приборы позволяют значительно повысить точность обработки снимков и произ- водительность. таких приборов и систем было разработано достаточно много (Швейцария, Германия, Франция, Италия, Россия и Украина). в настоящее время они не выпускаются, но используются на производстве. Ц и ф р о в а я ф о т о г р а м м е т р и я начала развиваться с появ- лением цифровых изображений. в начале 90-х годов прошлого столе- тия появились первые коммерческие цифровые фотограмметрические системы, позволяющие решать все фотограмметрические задачи на компьютере, включая стереоскопическое наблюдение и измерение снимков на экране компьютера. отличительной особенностью циф- ровых фотограмметрических систем является возможность широкой автоматизации всех процессов преобразования снимков в карту. Это направление в развитии фотограмметрии в настоящее время является

основным и широко применяется на производстве.

|

|

Глава 1

|

Теория одиночного кадрового снимка

§1.1. основные свойства кадрового снимка

Из курса аэрокосмических съемок известно, что для получения аэрокосмических снимков земной поверхности и расположенных на ней объектов используют кадровые и сканерные съемочные системы. в кадровых съемочных системах снимок формируется объективом одномоментно для всех точек снимка на расположенной в фокальной плоскости объектива светоприемной матрице (или фотоматериале). в съемочных камерах, предназначенных для получения кадровых сним- ков, используются центральные или электронные затворы.

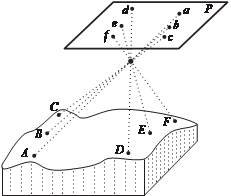

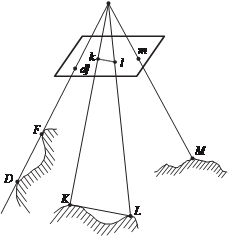

Кадровый снимок представляет собой центральную проекцию снимаемого объекта на плоскость если на снимке отсутствуют сме- щения точек, вызываемые дисторсией объектива съемочной камеры, атмосферной рефракцией и другими причинами (рис. 1.1). Совокупность проектирующих лучей, при по-

мощи которых получен снимок, называют связкой проектирую- щих лучей, а точку, в которой пересекаются проектирующие лучи — центром проекции S.

мощи которых получен снимок, называют связкой проектирую- щих лучей, а точку, в которой пересекаются проектирующие лучи — центром проекции S.

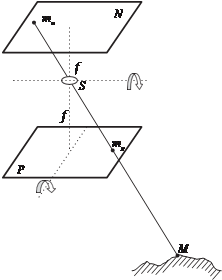

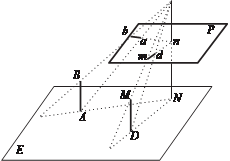

При центральном проекти- ровании различают негативное (обратное) и позитивное (прямое) изображения (рис. 1. 2).

Позитив P получают в слу- чае, когда объект и плоскость проекции расположены по одну

рис. 1.1

рис. 1.2

рис. 1.2

сторону от центра проекции S, а негатив N — в в случае когда объект и плоскость проекции расположены по разные стороны от центра проекции S. Негатив и позитив располагаются сим- метрично по разные стороны от центра проекции S. Если не- гатив развернуть на 180° вокруг оси, проходящей через центр проекции S параллельно пло- скостям негатива и позитива, а затем развернуть вокруг оси, лежащей в плоскости позитива и перпендикулярной к оси первого разворота, то все точки негатива совпадут с точками позитива. Поэтому при анализе снимка можно рассматривать как нега-

тив, так и позитив. в дальнейшем чаще будем рассматривать позитив, который, как и негатив, будем называть снимком.

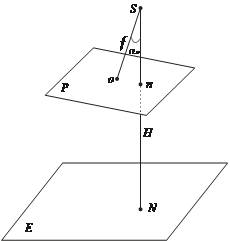

Рассмот рим некоторые элементы центральной про- екции. На рис. 1.3: P — пло- скость снимка; E — пред- метная (горизонтальная) пло- скость; S — центр проекции (точка фотографирования); о — главная точка снимка — след пересечения плоскости снимка главным лучом (главный луч — это луч, проходящий через центр проекции S перпен- дикулярно к плоскости снимка);

Рассмот рим некоторые элементы центральной про- екции. На рис. 1.3: P — пло- скость снимка; E — пред- метная (горизонтальная) пло- скость; S — центр проекции (точка фотографирования); о — главная точка снимка — след пересечения плоскости снимка главным лучом (главный луч — это луч, проходящий через центр проекции S перпен- дикулярно к плоскости снимка);

S = f — фокусное расстояние

рис. 1.3

о

съемочной камеры — рассто- яние от центра проекции S до

главной точки снимка; n — точ- S

главной точки снимка; n — точ- S

ка надира — пересечение от- весной линии, проходящей через центр проекции, с плоскостью снимка; N — проекция точки надира снимка на плоскость Е; SN = H — высота фотографирова- ния (высота центра проекции от- носительно предметной плоско-

сти); α0 — угол наклона снимка.

Из рис. 1.3 следует, что on = f tgα0. любая точка местности М

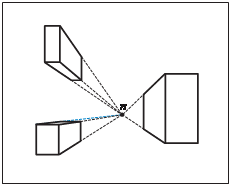

на снимке изображается точ- кой m (рис. 1.4). Прямой линии на местности (K–L) в общем случае соответствует прямая (k–l) на снимке. в частном случае, когда

рис. 1. 4

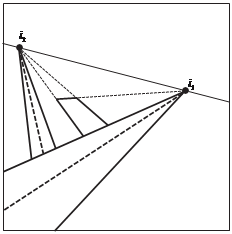

прямая линия на местности (D–F) проходит через центр проекции S, она изображается на снимке в виде точки (d f). Точка надира n является точкой схода изображений на снимке вертикальных линий объекта (рис. 1.5).

На рис. 1.5 AB и DM — вертикальные линии на объекте, а ab и dm — их изображения в плоскости снимка P. Если продолжить изо- бражения вертикальных линий ab и dm, то они пересекутся в точке на- дира n. Для доказательства этого достаточно провести плоскости через вертикальные линии AB и DM и

центр проекции S. Так как эти плоскости вертикальные, то они пересекутся по вертикальной ли- нии SN, проходящей через центр проекции S и точку надира n (ко- торая по определению является точкой пересечения плоскости снимка с отвесной линией, опу- щенной из центра проекции S). Очевидно, что изображения ab и dm вертикальных линий AB и

S

рис. 1. 5

рис. 1. 5

рис. 1.6

T

рис. 1.7

рис. 1.8

DM находятся на следах сечения плоскости снимка вертикальны- ми плоскостями SAB и SDM и пересекаются в точке надира n.

На рис. 1.6 приведен пример изображения на снимке зданий прямоугольной формы.

На рис. 1.6 приведен пример изображения на снимке зданий прямоугольной формы.

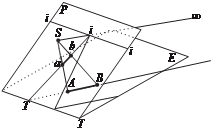

линия действительного горизонта ii является геометри- ческим местом точек схода i изо- бражений параллельных прямых линий, расположенных в пред- метной плоскости E (рис. 1.7).

Построим изображение пря- мой АВ, расположенной в пред- метной плоскости Е (см. рис 1.7).

Построим изображение пря- мой АВ, расположенной в пред- метной плоскости Е (см. рис 1.7).

∞ Для этого сначала продолжим

данную прямую до пересечения с линией основания ТТ (линия пересечения плоскости снимка с предметной плоскостью). Полу- ченная таким образом точка Т является одновременно и изобра- жением на снимке. Теперь про- должим линию АВ в обратном направлении до бесконечности. Очевидно, что проектирующий луч, идущий от бесконечно уда- ленной точки, принадлежащей прямой линии, параллелен этой линии и пересекает снимок в точке схода i, лежащей на линии действительного горизонта. Изо- бражение линии на снимке полу- чают в результате соединения точек i и Т.

данную прямую до пересечения с линией основания ТТ (линия пересечения плоскости снимка с предметной плоскостью). Полу- ченная таким образом точка Т является одновременно и изобра- жением на снимке. Теперь про- должим линию АВ в обратном направлении до бесконечности. Очевидно, что проектирующий луч, идущий от бесконечно уда- ленной точки, принадлежащей прямой линии, параллелен этой линии и пересекает снимок в точке схода i, лежащей на линии действительного горизонта. Изо- бражение линии на снимке полу- чают в результате соединения точек i и Т.

аналогично строят изобра-

жения других линий. Если они параллельны между собой в плоскости Е, то их изображения на снимке пересекаются в точке схода i. На рис. 1.8 приведен пример изображения на перспективном снимке прямых участ- ков дороги и прямоугольного объекта.