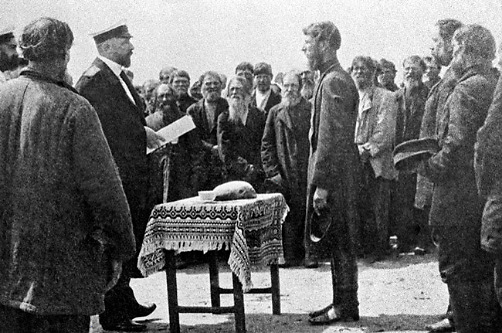

Столыпин вручает крестьнам документы

Реформы Столыпина

На прошлом уроке мы говорили с вами о революционных событиях 1905 года и работе I Государственной думы в апреле – июле 1906 года. Теперь давайте разберёмся с результатами революции.

В 1906 – 1907 годах революционное движение в России было на спаде. Грянули матросское восстание в Кронштадте и солдатское в Свеаборге, кровью был залит город Лодзь после подавления польского национального восстания. Но размах революционной борьбы не шёл ни в какое сравнение с 1905 годом.

1. Столыпинские галстуки

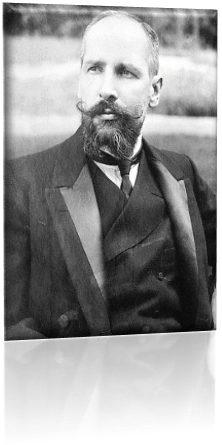

В апреле 1906 года император назначает министром внутренних дел Петра Столыпина, известного своим решительным настроем покончить с революцией.

Пётр Аркадьевич Столыпин происходил из старомосковского боярского рода. Родился в семье героя Крымской войны генерал-адъютанта Аркадия Столыпина и княжны Горчаковой. Окончил Петербургский Университет и успешно продвигался вверх по служебной лестнице. В 1903 году был назначен губернатором Саратовской области, одной из наиболее неспокойных и революционных в России. С начала революции проявил себя как сторонник жёсткого подавления любых беспорядков, независимо от того, кто их творит – крайне правые или крайне левые.

Пётр Аркадьевич Столыпин происходил из старомосковского боярского рода. Родился в семье героя Крымской войны генерал-адъютанта Аркадия Столыпина и княжны Горчаковой. Окончил Петербургский Университет и успешно продвигался вверх по служебной лестнице. В 1903 году был назначен губернатором Саратовской области, одной из наиболее неспокойных и революционных в России. С начала революции проявил себя как сторонник жёсткого подавления любых беспорядков, независимо от того, кто их творит – крайне правые или крайне левые.

Оказавшись в Петербурге в должности главного полицейского страны, Столыпин сразу выдвинул лозунг «Сначала умиротворенье, потом реформы!». Под умиротвореньем он понимал немедленное и жёсткое наказание тех революционеров, которые пролили кровь в революционную годину.

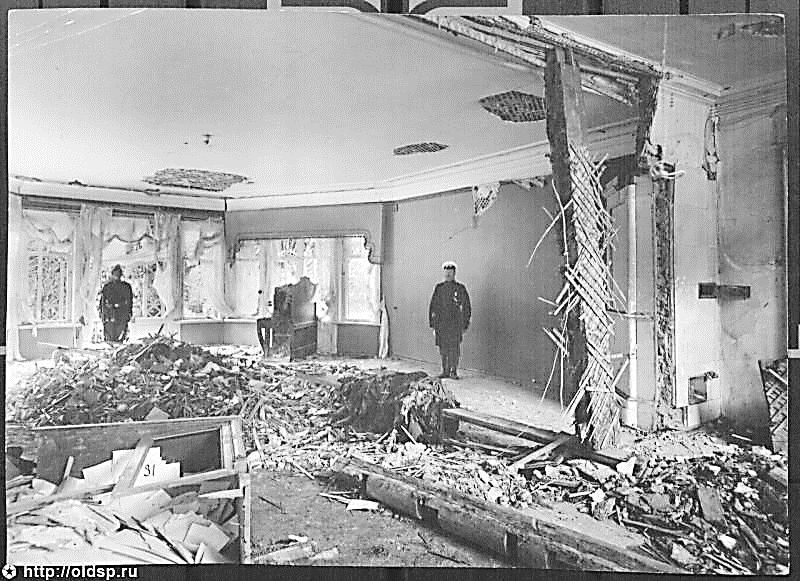

В августе 1906 года министр подписывает указ о военно-полевых судах. Теперь приговоры революционерам-террористам выносят не суды присяжных, а военные юристы. Дело рассматривается не более 48 часов. В случае вынесения смертного приговора он приводится в исполнение в течении 24 часов. В последующие 4 года по приговорам этих судов будет повешено около 4 тысяч человек. Как вы понимаете, при столь спешном рассмотрении дел приговорёнными к казни оказывались не только террористы, но и несчастные – жертвы судебных ошибок.

В августе 1906 года министр подписывает указ о военно-полевых судах. Теперь приговоры революционерам-террористам выносят не суды присяжных, а военные юристы. Дело рассматривается не более 48 часов. В случае вынесения смертного приговора он приводится в исполнение в течении 24 часов. В последующие 4 года по приговорам этих судов будет повешено около 4 тысяч человек. Как вы понимаете, при столь спешном рассмотрении дел приговорёнными к казни оказывались не только террористы, но и несчастные – жертвы судебных ошибок.

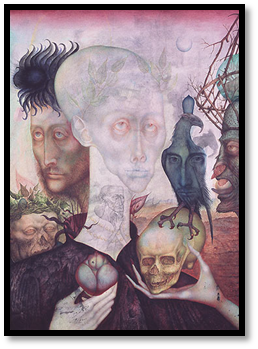

Либеральное общество возненавидело Столыпина. Среди интеллигентской дачной публики, отдыхающей на финском взморье, рядом со столицей, упорно ходили слухи, что вешают по ночам прямо на полянке у дачного посёлка Лисий Нос. Самый читаемый на ту пору писатель Леонид Андреев пишет «Рассказ о семи повешенных», в котором показывает, что испытывает человек, приговорённый к казне, и тем доносит до читателей мысль о недопустимости её применения. Виселицы стали называть «столыпинскими галстуками».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РАССКАЗУ Л. АНДРЕЕВА

2. Третьиюньский государственный переворот

С февраля по июнь 1907 года в Петербурге работала II Государственная дума. Если первая дума вошла в историю под названием «Думы народного гнева», то вторая – как «Дума резких крайностей». С одной стороны в этой думе сложился мощный левый блок из представителей социал-демократов, социал-революционеров и трудовиков – свыше 200-х депутатов, а с другой стороны были представлены и правые, националистические организации. Этой думе не суждено было принять ни единого закона. Столыпин, на ту пору уже назначенный главою правительства, считал невозможным сотрудничество с такой думой.

3 июня 1907 года в России был совершён государственный переворот. Накануне, 1 июня, Столыпин обвинил социал-демократов – депутатов думы в подготовке заговора с целью свержения монархии. Основанием для такого серьёзного обвинения послужил тот факт, что во время обыска у депутата Озолиня был найден ржавый пистолет, судя по всему подброшенный ему полицией. Столыпин потребовал, чтобы депутаты разрешили арест своих коллег. Когда же думцы ответили отказом, дума была распущена. О созыве новой думы объявлено не было. Более того, был принят новый ещё более недемократичный избирательный закон.

Третьиюньский государственный переворот стал окончанием Первой русской революции. Давайте подведём её итоги. С одной стороны, думы будут работать и после революции, правда избираться будут по закону, который давал неоспоримое преимущество правым партиям. Не будут отменены положения, дававшие россиянам гражданские свободы. Другое дело, что на практике эти свободы будут часто попираться властями. Во время революции на предприятиях был установлен 10-и, а кое-где и 8-часовой рабочий день. Необратимые перемены произошли и в сознании россиян – навсегда была убита вера в доброго «царя-батюшку».

С другой стороны, советы и профсоюзы, созданные во время революции, были разогнаны, социалистические партии загнаны в подполье. Не решён был самый главный вопрос революции – вопрос о земле. Да и изменения в политическом строе не были достаточно заметны.

ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ (3 июня 1907–1915) – система государственной власти, сложившаяся после государственного переворота 3 июня 1907 и просуществовавшая до середины Первой мировой войны.

Государственная дума III-го созыва (1907 – 1912) была избрана по новому «третьиюньскому», «бесстыжему», по определению социал-демократов закону о представительстве, одобренному царем. По сравнению с прежней, II-ой Думой представительство было сокращено: от крестьян – в 2 раза, от рабочих – в 2 раза (число выборщиков уменьшилось с 4% до 2%). В 3 раза уменьшилось число мест от Польши, Кавказа и азиатской России. Новый закон обеспечил привилегии предпринимателей и банкиров (около 45% выборщиков), а также помещиков (50% выборщиков). В самой Думе правые либералы – октябристы получили 30%, правонационалистические группы вместе – 32%, кадеты и прогрессисты – 21%, левые (социал-демократы и трудовики) – 7%. Поскольку левые (социал-демократы и трудовики) имели всего 7% голосов, а твердое политическое большинство в Думе отсутствовало, любое голосование в парламенте зависело от самой большой фракции – октябристов, которые склонялись то к правым, то к либералам центристского и левого крыла. Эту ситуацию называли «октябристским маятником». Таким образом, своеобразием монархической системы того периода был синтез демократии и авторитаризма, лавирования между классами и политическим партиями в обстановке социальной напряженности постреволюционного времени.

Первые годы этой сложной и хрупкой системы, основанной на «двух большинствах», связаны с именем премьера Столыпина. Его курс на модернизацию страны был лавированием между двумя большинствами во имя сохранения «твердых устоев» самодержавия и «умиротворения страны». После такого умиротворения, полагал Столыпин, Россия могла перейти к реформам, главной из которых была аграрная. Идея Столыпина заключалась в том, чтобы решить аграрную проблему, не затрагивая помещичьего землевладения, обогатив одних крестьян за счет других. Вслед за появлением в деревне слоя личных собственников Столыпин планировал предоставить им экономическое и политическое равноправие с помощью реформ местного управления и суда и таким образом создать мощную опору монархии.

3. Аграрная реформа

Столыпин вошёл в правительство с лозунгом «Сначала умиротворение, потом реформы!» Он помнил, что только одно «умиротворение», то есть быстрое и жестокое наказание революционеров, не приведёт к стабильному и успешном развитию страны.

Мы уже говорили о том, что если в стране накопились проблемы, если её развитие отягощено пережитками, рано или поздно перед ней встанет историческая альтернатива: либо власть проводит мирные реформы, либо народ подымается на революцию.

Важнейшей проблемой России того времени был аграрный вопрос. Именно с его разрешения и решил начать Столыпин преобразование России.

Главная задача аграрной реформы, задуманной Столыпиным, заключалась в том, чтобы наделить крестьян землёй на правах частной собственности. Зачем? С одной стороны, для того, чтобы поднять сельское хозяйство. Крестьянин-собственник будет хорошо, сознательно работать на своей земле. Мы с вами подробно разобрали, как общинное землепользование убивало в крестьянине желание трудиться. Но не это главное. Главное превратить крестьян в ту часть общества, которая никогда, ни при каких обстоятельствах не будет учувствовать в революционной смуте. Большинство крестьян было убеждено, что только «чёрный передел», то есть насильственный, вооружённый захват помещичьих земель, является возможностью справедливо решить аграрный вопрос. Но став собственником, став хозяином, крестьянин не захочет революции.

Не трудно представить, что было два способа дать крестьянам землю – либо отобрав её у помещиков, либо разрушив крестьянскую общину. Для Столыпина, для убеждённого монархиста, первый путь был неприемлем. Другое дело – уничтожение общины, про которую Столыпин точно понимал, что это пережиток, тормозящий развитие сельского хозяйства.

9 ноября 1906 года вышел закон, разрешавший крестьянам свободный выход из общины. Надо сказать, что и ранее они могли уходить из деревни, но с разрешения общинного схода. А сход такого разрешения либо не давал, либо затягивал решение – «А куда это ты пойдёшь? От своих то соседей, почти родных людей? Ты, что, лучше нас жить хочешь». Теперь решение по заявлению крестьянина должно было быть дано в течение месяца, и если не было причин для отказа – решение должно было быть – отпускать!

Выделяемая крестьянину доля земли отдавалась ему в частную собственность.

Крестьяне, привыкшие жить общиной, не спешили её покинуть. Это не относилось к наиболее работящей части крестьянства, которая стремилась уйди из деревни, чтобы создавать хутора – отдельные семейные поселения.

Крестьяне, привыкшие жить общиной, не спешили её покинуть. Это не относилось к наиболее работящей части крестьянства, которая стремилась уйди из деревни, чтобы создавать хутора – отдельные семейные поселения.

Бедняк, выходивший из общины, продавал землю и уходил в город или батрачил в деревне. Всего 60% крестьян, вышедших из общины, продали свою землю.

СТОЛЫПИН ВРУЧАЕТ КРЕСТЬНАМ ДОКУМЕНТЫ

О СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

Средний крестьянин старался свести свою землю в отруб, то есть отдельное хозяйство, но в пределах деревни. Не будучи уверенным в своих силах, он боялся оказаться на хуторе.

Для поддержки хуторян и владельцев отрубов по инициативе Столыпина был создан Крестьянский банк, предоставляющий хозяевам земли выгодные кредиты. И всё же большинство крестьян было против реформы. Столыпина это ничуть не смущало. «Когда мы вершим реформы, мы должны думать о крепких и сильных, а не о слабых и пьющих», -- говорил он.

Реформа осталась незавершённой. Лишь 17% сельских обществ было ликвидировано полностью. Однако в деревне появился новый класс, класс хуторян собственников, трудолюбивых и достойных людей, чьё положение приближалось к положению американских фермеров. Во многом благодаря их труду территория пахотных площадей в России увеличилась на 10%, а объём хлеба, продаваемого за границу – на 15%.

Вторым направлением в аграрной реформе стала переселенческая политика. Идея её была предельно проста – переселять крестьян из густонаселённых центральных районов на Восток страны, где было много необработанных плодородных земель. Каждому переселенцу выдавался бесплатно большой надел земли, и предоставлялось солидное денежное пособие. Однако из 3-х миллионов переселенцев пятая часть вернулась назад. Почему? Столыпин, исповедовавший умеренно националистические взгляды, считал естественным наделять русских переселенцев лучшими землями, ранее принадлежавшим местному населению – казахам, татарам, алтайцам. В результате русские оказывались в окружении ненавидящих их людей и вынуждены были уезжать.

4. План преобразований

Аграрная реформа так и осталась единственной реформой, проведённой Столыпиным, к тому же не доведённой до конца. Почему же его называют великим реформатором?

Величие это заключается не в аграрной реформе, а в общем плане реформирования России, который вынашивал премьер-министр. Вслед за аграрной реформой должны были последовать реформы военная и школьная - солдат должен нести службу в нормальных условиях, а каждый россиянин должен быть грамотным. Затем должны были быть приняты законы о свободе вероисповедания, о гражданском равноправии, о местном самоуправлении. И наконец, на заключительной стадии реформирования – Конституция и полноправный, избранный народом Парламент.

Интересно сравнить взгляды Столыпина и либералов. Либералы требовали немедленного создания в России гражданского общества, то есть демократии. А Столыпин говорил: «Дайте сначала гражданина, а потом гражданское общество». Первым шагом в превращении русского мужика в гражданина должно было стать наделение его собственностью. Только собственник будет вести себя ответственно, только собственник с уверенностью будет смотреть в завтрашний день. Затем нужно обучить его грамоте, прекратить унижать в армии, и постепенно давать гражданские свободы. Немедленное получение свободы русским мужиком по мнению либералов было счастьем, а по мнению Столыпина – погибелью.

Сколько же лет нужно было Столыпину, чтобы реализовать весь план реформ? Сам он говорил так: «Дайте 20 лет спокойствия, и вы не узнаете нынешней России». Понятно, что под спокойствием он имел в виду время без войн и революция. В 80-ые годы японцы заложили всю информацию о тогдашней России в компьютерную систему, добавили то, что Столыпин хотел изменить в ней, и компьютер написал, что Россия стала бы первой страной в мире по уровню жизни населения, правда не через 20, а через 50 лет.

А сколько лет на самом деле было у Столыпина? Реформы началась в конце 1906 года, значит до революции 1917 оставалось 11 лет. Не правильно. В 1914 году началась Мировая война. Значит, 8 лет. Но в 1911 году он будет убит. Значит, 5 лет. И это не верно. За два года до гибели он вышел из доверия у императора и утратил возможность принимать важные решения. Итак, 3 года. Исторически это был ничтожный срок.

5. Столыпин и дума

В ноябре 1907 года начала работу III Государственная дума. Она избиралась по новому избирательному закону, который даже в придворных кругах назван был «бесстыжим»: 1 голос помещика приравнивался к 65 голосам представителей буржуазии, 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих.

Теперь успех правым был обеспечен. Монархисты провели в думу 147 депутатов, октябристы - 154, кадеты – 54, прогрессисты (это новая либеральная партия) – 26. А с лева мы видим только 14 трудовиков и 19 социал-демократов.

Эта дума оказалась единственной дореволюционной думой, отработавшей весь срок, отведённый законом, – 5 лет.

В первый день работы думы Столыпин приехал в Таврический дворец и произнёс речь, призвав депутатов к сотрудничеству, к конструктивной работе, пообещав завалить законопроектами. В след за премьером на трибуну поднялся кадет Родичев. Выступление его было кратким: «Кого вы слушаете? Этого?», - и он обвёл рукой вокруг шеи. Слово «висельник» при этом не прозвучало, но явно подразумевалось.

В первый день работы думы Столыпин приехал в Таврический дворец и произнёс речь, призвав депутатов к сотрудничеству, к конструктивной работе, пообещав завалить законопроектами. В след за премьером на трибуну поднялся кадет Родичев. Выступление его было кратким: «Кого вы слушаете? Этого?», - и он обвёл рукой вокруг шеи. Слово «висельник» при этом не прозвучало, но явно подразумевалось.

Столыпин оказался в сложной ситуации. Как отреагировать на эту выходку? Промолчать? Депутаты уважать не будут. Наказать Родичева административно? Тем более не будут. И тогда Столыпин прямо с думской трибуны… вызвал Родичева на дуэль! Дуэль эта так и не состоялась. Родичев сказал, что его не правильно поняли, в общем, извинился. Столыпин в тот день сказал в думе ещё одну важную фразу: «Народ сможет отличить кровь на руках хирурга от крови на руках палача». Значит, создатель военно-полевых судов считал себя хирургом, а не палачом!

КАДЕТ РОДИЧЕВ

3 Государственная дума, в отличие от своих предшественниц, приняла несколько сотен законов. Столыпин ловко пользовался тем, что в думе сложилось два большинства – право-центристское (монархо-октябристское) и лево-центристское (либеральное). Эта тактика даже получила в научно-исторической литературе особое название – политический бонапартизм. Законы, принятые этой думой, были разные. Прогрессивные – касающиеся аграрной реформы и откровенно националистические – лишавшие Финляндию самоуправления, сокращавшие польское представительство в думе, ещё более затруднявшие поступление евреев в университеты.

6. Гибель Столыпина

Борьба вокруг Столыпинской реформы. Столыпинский "пакет реформ" не исчерпывался планами модернизации российской деревни. Преобразование аграрного строя, осуществлявшееся в ходе наступления на общину, требовало реорганизации системы местного самоуправления с тем, чтобы дать крестьянам-собственникам больше мест в земствах, где абсолютно доминировало дворянство. Этой цели служил проект земской реформы, подготовленный Министерством внутренних дел и предусматривавший помимо прочего некоторое ослабление жесткого бюрократического контроля над земствами. Проект реформы местного суда восстанавливал институт мировых судей, введенный в 1864 г. и ликвидированный в эпоху контрреформ.. Важное место в своей программе П.А.Столыпин отводил и вероисповедному вопросу. Составными частями столыпинской программы являлись также проекты преобразования местной администрации, предусматривавшие укрепление губернского и уездного звеньев бюрократического механизма, проект введения всеобщего начального обучения. Наконец, намечались реформы в области рабочего законодательства (введение страхования рабочих и др.).

Столыпинская программа встретила серьезную оппозицию справа. Главным объектом критики была важнейшая, если не считать аграрной реформы, составная часть "пакета" - проекты преобразования органов местного самоуправления. Дворянство особенно дорожило своими политическими привилегиями, в частности своим преобладанием в земских учреждениях. Поступаться им в пользу "новых" собственников помещики никоим образом не собирались, опасаясь полной гибели дворянского землевладения. Задуманные правительством реформы, сетовали дворяне, "так велики, так крупны... что пережить их у нас не хватит ни сил, ни средств". Резкое неприятие со стороны дворянства встретил план реформы местной администрации, согласно которому, помимо прочего, предполагалось сосредоточить административную власть в уезде во имя ее укрепления в руках назначенного правительством чиновника, а не уездного предводителя дворянства, как это было раньше. Исходя из сугубо эгоистических, узкоклассовых интересов и, кроме того, опасаясь, что преобразования либерального толка вызовут анархию и революцию, наиболее консервативные круги в правительственном лагере выступали против проведения в жизнь практически всех начинаний П.А.Столыпина, за исключением аграрной реформы. Последнюю, впрочем, они тоже нередко резко критиковали.

Важнейшим оплотом оппозиции столыпинскому курсу справа стала общероссийская дворянская организация - Совет объединенного дворянства. Возникшая в 1906 г. и ревностно защищавшая интересы помещиков, эта организация обладала огромным политическим весом и оказывала сильное влияние на ход государственного управления. Противодействие планам П.А.Столыпина оказывал и Государственный совет, где тон задавали представители крайней реакции. Раздраженно правых вызвала и политика П.А.Столыпина в отношении Государственной думы. В консервативных кругах были сильны настроения в пользу ее ликвидации или превращения в законосовещательный орган, лишенный возможности (хоть в какой-то мере) ограничивать власть царя.

Этим мыслям сочувствовал и Николай II. Опасавшиеся укоренения в России парламентских традиций консервативные круги были недовольны даже вполне лояльной III Думой и мечтали о более кардинальном, чем третьеиюньский, государственном перевороте. Между тем П.А.Столыпин считал необходимым сохранение Думы в качестве законодательного органа.

В 1907-1911 гг. шла острая борьба в верхах вокруг вопроса об ориентации правительственного курса, о судьбе столыпинской программы реформ, борьба, которая велась как открыто (в Думе, Государственном совете и пр.), так и закулисно (в придворных сферах). Своей кульминации эти конфликты достигали в 1909 и 1911 гг., во время так называемых первого и второго "министерских" кризисов, когда П.А.Столыпин дважды оказывался на грани отставки. Под давлением своих могущественных оппонентов П.А.Столыпин, который не мог опереться на достаточно влиятельные политические силы, вынужден был маневрировать, отказываясь от существенных частей собственной программы. Некоторые законопроекты (по вопросам местного самоуправления, о снятии ряда вероисповедных ограничений и др.), уже одобренные Государственной думой, были провалены в Государственном совете. Под давлением справа и в какой-то степени по собственному побуждению П.А.Столыпин свернул первоначальную, весьма широкую, правительственную программу по рабочему вопросу, выдержанную в либерально-реформистском духе.

В конфликтах П.А.Столыпина с правыми Николай II в итоге поддержал противников главы правительства. Их взгляды были более близки царю, который, в частности, подозревал П.А.Столыпина в стремлении, опираясь на Думу, оттеснить монарха от руководства государственными делами. 1 сентября 1911 г. П.А.Столыпин, чьи позиции после второго "министерского" кризиса оказались существенно подорванными, был смертельно ранен в Киеве агентом охранки Д.Г.Богровым при обстоятельствах, не исключающих причастности к этому покушению высших чинов полиции.

Столыпин был центристом и у него были серьёзные враги как «слева», так и «справа». Врагами «справа» были чиновники, которые осознавали, что преобразование России рано или поздно поставит вопрос о ликвидации бюрократической системы. Именно они смогли настроить императора против премьер-министра. Врагами «слева» были революционеры.

Автор, будучи советским школьником, добросовестно изучал труды Ленина и никак не мог понять, почему Ленин не писал о царе с той ненавистью, с которой он писал о реформаторе Столыпине. И лишь позже понял, что не слабые монархи, такие как Николай II, а сильные реформаторы, такие как Столыпин, – главные враги революционеров. Ведь в чём смысл деятельности революционера? Положить жизнь на алтарь революции? А если придёт реформатор и мирно решит самые злободневные вопросы, возникает вопрос: где алтарь?