− цветовое пространство (цветовая модель) RGB, CMYK, XYZ, YCbCr и др.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

Кафедра геодезии и инженерных сооружений

Контрольная работа по фотограмметрии и

дистанционному зондированию

Вариант №14

| Выполнил: Жеребцов И. Е. |

| Студент: 3-го сокр. курса з/о |

| Направление: Землеустройство и кадастры |

| Профиль: Кадастр недвижимости |

| Шифр: 161054 |

| Проверил (а): Байкалова Т. В. |

Барнаул 2019

| Содержание

| |

| 1. Цифровое изображение. Из чего оно состоит. | 3 |

| 2. Атмосферная коррекция изображения. | 7 |

| 3. Фотометрическая коррекция изображения. | 9 |

| 4. Трансформирование изображения. | 10 |

| 5. Классификация изображения. | 11 |

| 6. Построение трехмерной модели по изображениям. | 12 |

| 7. Использование аэрокосмических изображений в землеустройстве и кадастре. (ENVI) | 14 |

| Список литературы. | 17 |

1. Цифровое изображение. Из чего оно состоит.

Цифровое изображение — изображение, представленное в цифровом виде. Существуют основные способы цифрового представления изображений:

− Растровая графика

− Векторная графика

Растровое изображение

Представляет собой сетку пикселей или цветных точек (обычно прямоугольную) на компьютерном мониторе, бумаге и других отображающих устройствах и материалах (растр).

Важными характеристиками изображения являются:

− количество пикселей — размер. Может указываться отдельно количество пикселей по ширине и высоте (1024×768, 640×480, …) или же, редко, общее количество пикселей (часто измеряется в мегапикселях);

− количество используемых цветов или глубина цвета;

− цветовое пространство (цветовая модель) RGB, CMYK, XYZ, YCbCr и др.

− разрешение − справочная величина, говорящая о рекомендуемом размере пикселя изображения

Растровую графику редактируют с помощью растровых графических редакторов.

Создается растровая графика фотоаппаратами, сканерами, непосредственно в растровом редакторе, также путем экспорта из векторного редактора или в виде Снимок экрана.

Достоинства

− Растровая графика позволяет создать (воспроизвести) практически любой рисунок, вне зависимости от сложности, в отличие, например, от векторной, где невозможно точно передать эффект перехода от одного цвета к другому без потерь в размере файла.

− Распространённость — растровая графика используется сейчас практически везде: от маленьких значков до плакатов.

− Высокая скорость обработки сложных изображений, если не нужно масштабирование.

− Растровое представление изображения естественно для большинства устройств ввода-вывода графической информации, таких как мониторы (за исключением векторных), матричные и струйные принтеры, цифровые фотоаппараты, сканеры, а также сотовые телефоны.

Недостатки

− Большой размер файлов у простых изображений.

− Невозможность идеального масштабирования.

− Невозможность вывода на печать на плоттер.

Из‑за этих недостатков для хранения простых рисунков рекомендуют вместо даже сжатой растровой графики использовать векторную графику.

Форматы.

Растровые изображения обычно хранятся в сжатом виде. В зависимости от типа сжатия может быть возможно или невозможно восстановить изображение в точности таким, каким оно было до сжатия (сжатие без потерь или сжатие с потерями соответственно). Так же в графическом файле может храниться дополнительная информация: об авторе файла, фотокамере и её настройках, количестве точек на дюйм при печати и др.

Сжатие без потерь

Использует алгоритмы сжатия, основанные на уменьшении избыточности информации.

− BMP или Windows Bitmap — обычно используется без сжатия, хотя возможно использование алгоритма RLE.

− GIF (Graphics Interchange Format) — устаревающий формат, поддерживающий не более 256 цветов одновременно. Всё ещё популярен из‑за поддержки анимации, которая отсутствует в чистом PNG, хотя ПО начинает поддерживать APNG.

− PCX устаревший формат, позволявший хорошо сжимать простые рисованые изображения (при сжатии группы подряд идущих пикселов одинакового цвета заменяются на запись о количестве таких пикселов и их цвете).

− PNG (Portable Network Graphics)

Сжатие с потерями

Основано на отбрасывании части информации (как правило наименее воспринимаемой глазом).

− JPEG очень широко используемый формат изображений. Сжатие основано на усреднении цвета соседних пикселей(информация о яркости при этом не усредняется) и отбрасывании высокочастотных составляющих в пространственном спектре фрагмента изображения. При детальном рассмотрении сильно сжатого изображения заметно размытие резких границ и характерный муар вблизи них.

Разное

− TIFF поддерживает большой диапазон изменения глубины цвета, разные цветовые пространства, разные настройки сжатия (как с потерями, так и без) и др.

− RAW хранит информацию, непосредственно получаемую с матрицы цифрового фотоаппарата или аналогичного устройства без применения к ней каких-либо преобразований, а также хранит настройки фотокамеры.

Векторная графика

Способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, основанный на использовании элементарных геометрических объектов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники. Объекты векторной графики являются графическими изображениями математических функций. Термин используется в противоположность к растровой графике, которая представляет изображение как матрицу фиксированного размера, состоящую из точек (пикселей) со своими геометрическими параметрами.

Для создания изображения векторного формата, отображаемого на растровом устройстве, используются преобразователи, программные или аппаратные (встроенные в видеокарту).

Подавляющее большинство современных компьютерных видеодисплеев, в силу принципов используемых для построения изображения, предназначены для отображения информации в растровом формате.

Кроме этого, существует узкий класс устройств, ориентированных исключительно на отображение векторных данных. К ним относятся мониторы с векторной развёрткой, графопостроители, а также некоторые типы лазерных проекторов.

Термин «векторная графика» используется в основном в контексте двухмерной компьютерной графики.

Преимущества векторного способа описания графики над растровой графикой:

− Размер, занимаемый описательной частью, не зависит от реальной величины объекта, что позволяет, используя минимальное количество информации, описать сколько угодно большой объект файлом минимального размера;

− Параметры объектов хранятся и могут быть легко изменены. Также это означает что перемещение, масштабирование, вращение, заполнение и т. д. не ухудшает качества рисунка;

− При увеличении или уменьшении объектов толщина линий может быть задана постоянной величиной, независимо от реального контура.

Фундаментальные недостатки векторной графики:

− Не каждый объект может быть легко изображен в векторном виде — для подобного оригинальному изображению может потребоваться очень большое количество объектов с высокой сложностью, что негативно влияет на количество памяти, занимаемой изображением, и на время для его отображения (отрисовки);

− Перевод векторной графики в растр достаточно прост. Но обратного пути, как правило, нет — трассировка растра, при том что требует значительных вычислительных мощностей и времени, не всегда обеспечивает высокое качество векторного рисунка.

− Преимущество векторной картинки — масштабируемость — пропадает, когда начинаем иметь дело с особо малыми разрешениями графики (например, иконки 32×32 или 16×16). Чтобы не было «грязи», картинку под такие разрешения приходится подгонять вручную.

2. Атмосферная коррекция изображения.

Атмосферная коррекция является наиболее сложной из задач реставрации результатов дистанционного зондирования Земли. Это связано с тем, что, как правило, информация об оптической толщине ф атмосферы над интересующими объектами отсутствует. Обычно космические изображения суши, на которых значительную часть занимает облачность, выбраковываются. Нередко дальнейшая обработка оставшихся изображений ведется без атмосферной коррекции.

Лучшим выходом из положения была бы установка по всей поверхности суши обширной сети солнечных спектрофотометров. Назначение этих приборов - измерение в различных участках спектра интенсивности солнечного излучения I, прошедшего через атмосферу. Зная интенсивность Iо за пределами атмосферы, по закону Бугера

I = Io exp(-ф sec д)

можно оценить ф для разных длин волн оптического диапазона:

ф = 1/sec д * lnI0/I.

Здесь д - зенитный угол Солнца.

К сожалению, такая сеть не существует, приходится использовать данные немногих спектрофотометров или прибегать к косвенным методам коррекции.

Иначе дело обстоит с атмосферой над морями и океанами. В красном и ИК-участке спектра поверхность воды по своим оптическим характеристикам близка к абсолютно черному телу. Существенно больший коэффициент отражения и рассеяния имеют туманы, дымки, облака, их хорошо видно на фоне воды. Это позволяет оценить оптическую толщину ф. Данные по ф над морями и океанами помещены в сети Интернет, их можно использовать для коррекции спутниковых изображений прибрежных районов.

Существует значительное количество оценочных методов учета загрязнения атмосферы и косвенных методов атмосферной коррекции. Можно, например, оценить поглощение излучения молекулами воды по эквивалентной массе водяного пара в атмосфере, вычисленной по данным измерений температуры и влажности. Можно также использовать усредненные сезонные значения ф для данной местности.

Алгоритм порогового выделения загрязненных областей является наиболее простым, но достаточно эффективным. Идея алгоритма основана на выделении границы между «загрязненной» и «чистой» областью, после чего все значения изображения в пределах этой границы исключаются из рассмотрения. Порог для 1-го и 2-го каналов сканера AVHRR спутника NOAA можно выбрать, если вычислить значения нормализованного вегетационного индекса NDVI для всего изображения.

Кроме солнечного излучения, отраженного и рассеянного поверхностью, сканеры спутника принимают солнечное излучение, рассеянное на молекулах газов и рассеянное на аэрозолях. Рассеяние в атмосфере приводит к дополнительной засветке, заметной в 1-м и 2-м каналах сканера AVHRR спутника NOAA и еще более заметной в каналах сканеров спутников «Ресурс-О», LANDSAT, SPOT, работающих в зеленой области видимого диапазона.

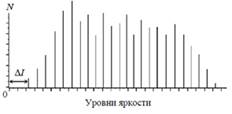

Методика коррекции состоит в том, что из всех уровней яркости вычитается величина ДI, определяемая по гистограмме.

Методика коррекции состоит в том, что из всех уровней яркости вычитается величина ДI, определяемая по гистограмме.

3. Фотометрическая коррекция изображения.

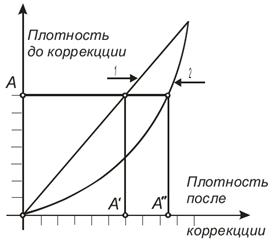

Фотометрическая коррекция изображения, или оптические его преобразования, основаны на использовании связи между его компонентами, описываемой уравнением pi = a pi,исх + b,

где pi,исх, pi - оптические плотности элемента изображения до и после фотометрической коррекции; a -функция, определяющая соотношение между оптическими плотностями исходного и преобразованного изображений; b - параметр яркости.

Преобразования, описываемые уравнением, можно представить в виде графика, отражающего связь оптических плотностей элементов изображения до их коррекции (вертикальная ось) и после коррекции (горизонтальная ось). Фотометрическая коррекция выполняется путем изменения яркости изображения, его контрастности, либо изменением характера соотношений между оптическими плотностями до и после их преобразования.

Изменение яркости выполняется путем уменьшения или увеличения параметра b каждого пикселя на одну и ту же величину, это приводит к тому, что все элементы корректируемого изображения становятся более светлыми или более темными. Изменение яркости группирует плотности к какому-либо одному (светлому или темному) краю спектра. На графике это иллюстрируется смещением прямой 1 (или кривой 2) вдоль горизонтальной оси.

4. Трансформирование изображения.

Трансформирование изображения—это процесс преобразования изображения с целью приведения его к заданным масштабу и проекции с устранением смещений из-за наклона оси съемки, рельефа местности и кривизны поверхности Земли, а также с исключением геометрических искажений.

В процессе такого преобразования снимка устраняются смещения точек, обусловленные наклоном оси съемки, но остаются искажения, обусловленные рельефом местности. Снимки трансформируют по частям (зонам), границы которых определяют по максимально допустимым разностям высот в каждой из выделяемых зон. Такой способ называется ортотрансформированием изображений.

Привязка изображения заключается в точной идентификации отображенного участка земной поверхности и присвоении каждой точке изображения реальных координат, совпадающих с координатами данной точки на местности.

Обычно на изображении отыскиваются точки, связанные с какими-либо объектами, координаты которых известны. Чем больше используется таких точек, тем точнее будут привязка и трансформирование изображения.

При выполнении привязки и трансформирования изображений можно выделить следующие 4 основных этапа:

− выбор геометрической модели трансформирования;

− задание опорных точек;

− преобразование координат изображения на основе выбранной геометрической модели;

− трансформирование растрового изображения в соответствии с преобразованными координатами(создание новой сети пикселов).

При этом выбор геометрической модели трансформирования зависит от того, какие преобразования изображения планируется произвести (сдвиг, поворот, изменение размеров, изменение проекции и т.д.).

Задание опорных точек носит чисто технологический характер и может осуществляться различными способами(по другому изображению, пространственное положение которого известно; путем считывания координат точек из файлов; задания координат с клавиатуры; с помощью дигитайзера и т. д.)

Трансформирование растрового изображения

При геометрической коррекции значения яркости пикселей изображения перепроецируются в новую сетку строк и столбцов. При этом спектральная целостность может быть частично потеряна.

Вследствие того, что растровое изображение имеет дискретную структуру (состоит из пикселов),при его трансформировании возникает проблема сохранения спектральных (цветовых) характеристик трансформированного изображения. При трансформировании растрового изображения обычно нет прямого соответствия между пикселями исходного и трансформированного изображения.

Для расчета значений пикселов трансформированного изображения обычно применяются 3 основных метода:

− Метод «ближайшего соседа»;

− Метод билинейной интерполяции;

− Метод интерполяции полиномом 3-й степени.

5. Классификация изображения.

Под классификацией понимают процедуру, позволяющую вынести решение о принадлежности данного изображения или его фрагмента к одному из тематических классов. Основанием для этого служит некоторая совокупность критериев близости значений свойственных им признаков. В качестве минимальных объектов при классификации изображения используются минимальные элементы - пикселы.

Классификация базируется на теории распознавания образов, основанной на извлечении и анализе статистик по спектральным, текстурным или геометрическим свойствам объектов. При классификации формируется виртуальное n-мерное пространство признаков, которое на основе заложенных в алгоритм классификации математических критериев разделяется на замкнутые области, каждая из которых приписывается тому или иному тематическому классу. На основании этого разделения формируется новое изображение, представляющее собой растровую карту пространственного распределения участков, отнесенных классификатором к анализируемым классам.

Классификация изображений предусматривает применение байесовские процедуры, метода максимального правдоподобия, метода параллелепипеда метода минимальных расстояний и др. Возможны вычисление вегетационного индекса и анализ главных компонентов, кластерный анализ.

Классификация - это тематическая обработка, которая позволяет производить автоматизированное разбиение снимков на однородные по какому-либо критерию области (классы объектов). Получающееся при этом изображение называется тематической картой.

По способу отнесения отдельных элементов изображения к тому или иному классу объектов, различают жесткие и мягкие классификаторы. В случае жестких (традиционных) классификаторов, принимается строго определенное решение относительно принадлежности пикселов к некоторому классу. Мягкие же классификаторы оценивают вероятность, с которой анализируемый элемент изображения может принадлежать всем рассматриваемым классам покрытий (включая и неизвестные). Современные классификаторы позволяют также вводить элемент неопределенности на разных стадиях процесса, что допускает присутствие смешанных классов покрытий в каждом отдельном пикселе (субпиксельная классификация).

6. Построение трехмерной модели по изображениям.

Триангуляция – планарное разбиение плоскости на множество фигур, из которых одна является внешней бесконечной, а остальные – треугольниками.

В середине 19 века появление технологии фотографии позволило производить триангуляцию с помощью определения формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям. Такой способ называется фотограмметрия. Она находит применение в различных видах деятельности и одна из них это автоматизированное построение пространственных моделей объекта по снимкам.

Для того что бы начать рассматривать алгоритмы построения триангуляции необходимо ознакомиться с некоторыми определениями.

Триангуляция Делоне — триангуляция для заданного множества точек S на плоскости, при которой для любого треугольника все точки из S за исключением точек, являющихся его вершинами, лежат вне окружности, описанной вокруг треугольника.

В триангуляции Делоне выявляются следующие свойства:

− максимизация минимального угла среди всех построенных треугольников, вследствие чего избегаются «тонкие» треугольники;

− максимизация суммы радиусов вписанных окружностей;

− минимизация суммы радиусов окружностей, описанных около треугольников, среди всех возможных триангуляций

Задача построения триангуляции по заданному набору двумерных точек – это задача соединения заданных точек непересекающимися отрезками, таким образом, что бы в полученной триангуляции между любыми двумя точками нельзя было построить новые отрезки без пересечения с существующими.

Оптимальная триангуляция – это такая триангуляция, в которой сумма ребер минимальна.

Алгоритмы построения

Для построения псевдотрехмерной модели были выбраны 2 алгоритма триангуляции:

1. «Разделяй и властвуй».

Данный алгоритм состоит из двух действий, которые циклично повторяются: разбиение множества элементов и соединение их в треугольники. Вначале следует разделить все точки на 2 части, так что бы в каждой части оказалось равное количество элементов. Затем необходимо в каждой полученной части определить минимально возможное количество точек. То есть, произвести сравнение по следующим условиям:

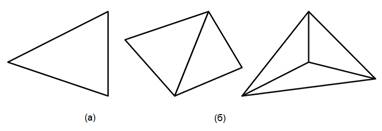

− если количество точек равно 3, то нужно построить триангуляцию из одного треугольника (см. рис. 1а);

− если количество точек равняется 4, то построить триангуляцию из двух или трех треугольников в зависимости от расположения точек (см. рис. 1б).

Что бы избежать ситуации, в которой остаются 2 точки необходимо разбивать множество из 11 и менее точек на группы по 3 элемента. При количестве точек равным 8 будет удобнее разбить на 2 части по 4 элемента.

2. Невыпуклое полосовое слияние.

Для его реализации необходимо выполнить следующие действия:

1) Множество всех точек разбивается на несколько столбцов одинаковой ширины или одинакового количества точек в столбцах. В каждом столбце должно быть минимум три точки. Необходимо соединить столбец с его соседом, в случае если данное условие не выполняется для него.

2) Затем точки разбитые на столбцы сортируются по вертикали, после чего триангуляция производиться по отдельности для каждого столбца. Первый треугольник строиться на трех самых верхних точках и помечается как текущий. Остальные точки добавляются к частичной триангуляции, после их перебора сверху вниз.

7. Использование аэрокосмических изображений в землеустройстве и кадастре. (ENVI)

Основной задачей использования аэрокосмоснимков является мониторинг - периодическое, с некоторым временным интервалом, получение информации об изучаемом объекте или явлении, анализ и прогнозирование его развития. Объектом наблюдений здесь является земная поверхность и элементы в прилегающих к ней слоях литосферы.

Оперативное слежение и контроль за состоянием окружающей среды и отдельных ее компонентов по материалам дистанционного зондирования и картам называют аэрокосмическим (или картографо-аэрокосмическим) мониторингом.

Аэрокосмический мониторинг позволяет одновременно получать объективную информацию и оперативно выполнять картографирование территории практически на любом уровне территориального деления: страна - область - район - группа хозяйств (землепользование) - конкретное сельскохозяйственное угодье - культура.

Аэрокосмический мониторинг подразделяется на:

Дистанционный мониторинг - совокупность авиационного и космического мониторингов. Иногда в это понятие включают слежение за средой с помощью приборов, установленных в труднодоступных местах Земли (в горах, на Крайнем Севере), показания которых передаются в центры наблюдения с помощью методов дальней передачи информации (по радио, проводам, через спутники и т. п.).

Авиационный мониторинг осуществляют с самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов (включая парящие воздушные шары и т. п.), не поднимающихся на космические высоты (в основном из пределов тропосферы).

Космический мониторинг - мониторинг с помощью космических средств наблюдения.

Мониторинг предполагает не только наблюдение за процессом или явлением, но также его оценку, прогноз распространения и развития, а кроме того - разработку системы мер по предотвращению опасных последствий или поддержанию благоприятных тенденций. Таким образом, оперативное картографирование становится средством контроля за развитием явлений и процессов и обеспечивает принятие управленческих решений.

Применяется такая информация для составления карт кадастрового деления территории, дежурных карт местности. Система аэрокосмического мониторинга позволяет регулярно и оперативно проводить:

− инвентаризацию земельного фонда земель сельскохозяйственного назначения; ведение земельного кадастра;

− уточнение карты землепользования; инвентаризацию селитебных земель, их инфраструктуры (городов, поселков, деревень, в том числе больших "неперспективных" и заброшенных);

− инвентаризацию земель мелиоративного фонда; оценку мелиоративного состояния земель и ведение динамического мелиоративного кадастра;

− подготовку и систематическое обновление каталогов земель, находящихся в фонде перераспределения; контроль над темпами освоения новых земель;

− разработку экологического обоснования природопользования в районах традиционного и нового сельскохозяйственного освоения; планирование рационального землепользования, проведение своевременной инвентаризации очагов (зон) дефляции, водной и ветровой эрозии, деградации почв и растительного покрова;

− инвентаризацию земель, включенных в состав природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также особо ценных земель;

− составление карт динамики природных и антропогенных процессов и явлений; составление прогнозных карт неблагоприятных процессов, активизирующихся в результате нерациональной хозяйственной деятельности; сопряжение картографической информации со статистическими данными

Список литературы

1. Ардаева А.А., Макарычева А.И. Алгоритмы построения трехмерной модели изображения [Электронный ресурс] − URL: https://sibac.info/archive/meghdis;

2. Варламов А.А. Земельный кадастр. Т. 4. Оценка земель. - М.: КолосС, 2008. -463 с.;

3. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанционное зондирование Земли. Изд-во Колос, 2006.;

4. Яншин В. В., Калинин Г.А. Обработка изображений на языке Си для IBM PC: Алгоритмы и программы. − М: Мир, 1994. − С. 10. − 240 с.