5. Речевая ситуация и её компоненты.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

Тема: «Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выра-

зительность, уместность употребление языковых средств. Речевое общение

как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное,

публичное и непубличное. Речевая ситуация и её компоненты».

План

1. Язык и речь.

2. Основные требования к речи.

3. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познава-

тельно-трудовой деятельности.

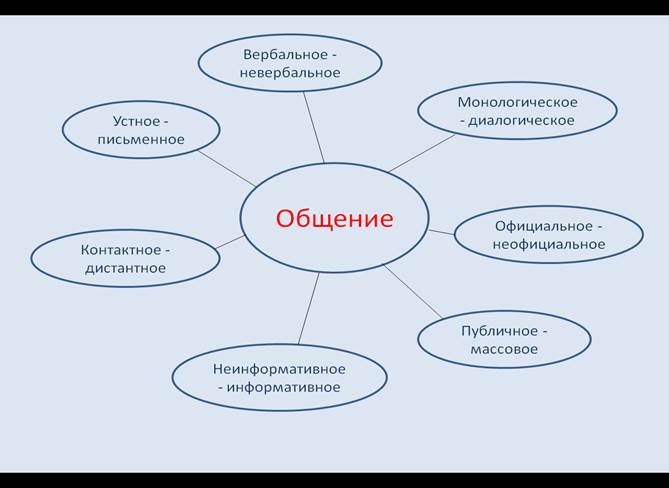

4. Виды и формы общения.

5. Речевая ситуация и её компоненты.

Общаясь, люди создают друг друга.

Д. C. Лихачев

ЯЗЫК И РЕЧЬ

Язык – это система знаков, код; речь – это индивидуальное психофизическое явление, это активное использование кода языка в соответствии с мыслью говорящего. Единство языка и речи реализуется в речевой деятельности через языковую и речевую активность индивида.

Речь является объектом изучения не только лингвистов (психолингвистов, социолингвистов, нейролингвистов, фонетистов, специалистов по стилистике), её изучают психологи, физиологи, логопеды, специалисты по теории коммуникации и информатике, по высшей нервной деятельности, акустике. Проблемы речи находятся в фокусе внимания философов, логиков, социологов, литературоведов.

Речь понимается в современной науке как феномен индивидуальной жизни, а её основным субъектом является конкретный человек. Речь реализуется не только как акт сигнификации («означения»), но и как последовательность жизненных событий.

Язык участвует во взаимодействии людей. Есть «слушающий» и «говорящий». Но «я» отдельного индивида «молчит» в языке. Почему? Когда мы говорим, то из множества вариантов, которые предлагает язык, чтобы передать нашу мысль, – мы ВЫБИРАЕМ тот, который именно нам кажется лучшим, наиболее подходящим для разговора с этим собеседником, в этой конкретной ситуации. Мы не только знаем, но и чувствуем язык.

Язык оживает в речи. Но и речь без языка не существует.

Речь – это индивидуальное и каждый раз новое использование языка как средства общения отдельных индивидов.

Речь – это вид вид деятельности, который всегда имеет два субъекта (два лица, ее осуществляющих). Первым из них является говорящий или пишущий, а вторым – слушающий или читающий.

| КРИТЕРИИ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ ЯЗЫКА И РЕЧИ | |

| Язык как средство общения | Речь как деятельность |

| Объект идеальной и материальной природы. | Материальна (об идеальной стороне речи говорят как о допущении, имея ввиду речь внутреннюю). |

| Социально-культурное достояние. Является системой знаков, регулируется нормами. | Функциональная система (реализация языковой системы); допускает в речевых действиях элементы случайного, а иногда и преднамеренного нарушения норм. |

| Знаки системы являются средством познания («Всякая мысль есть знак»). | Знаки являются средством общения («инструментальная функция знака»). |

| Нецеленаправлен, но функционален (коммуникативная, когнитивная, регулятивная и др. функции языка). | Интенциональная. |

| Имеет уровневую организацию. | Линейная; существует в устной и письменной форме. |

| В отдельно взятый период существования стабилен. | Динамичная. |

| Объективная данность, социален. | Субъективная, индивидуальная. |

| Фиксирует языковую картину мира, сформированную в данной лингвокультуре. | Отражает индивидуальный опыт отдельного носителя языкового сознания. |

| Оценка с позиций истинности/ложности не может быть применена. | Может быть оценена с позиций истинности/ложности |

Язык признается основным средством осуществления речевой деятельности.

Язык человека Язык человека

|

Языковая способность

(языковая компетенция, память языка, языковая потенция) (языковая компетенция, память языка, языковая потенция)

|

| Языковой процесс (речевая деятельность, речь) |

| Языковые произведения (текст, речевой материал) |

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧИ

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребление языковых средств.

Правильность речи – это её соответствие нормам литературного языка. Нормы существуют на всех уровнях языка и подробно изучаются в соответствующих разделах (орфоэпические и акцентологические нормы связаны с правильным произношением и ударением; лексические нормы – с правильным употреблением слов; морфологические – с правильным употреблением различных форм слова; синтаксические нормы – с правильным построением предложений).

Правильность речи – это основное условие для овладения всеми остальными качествами хорошей речи. Что, например, можно сказать о культуре речи человека, который объясняется следующими фразами: Я приехал на трамвае (правильно: трамвай). Я сегодня одел пальто (правильно: надел). Я обычно ложу свои докУменты в пОртфель (правильно: кладу докумЕнты в портфЕль). Ясно, что в данном случае культура речи просто отсутствует, поскольку нарушены нормы литературного языка, хотя все эти фразы вполне понятны. Поэтому правильность речи – это фундамент для хорошей речи, которая отличается богатством, точностью, логичностью, выразительностью.

Точность речи – это умение четко и ясно выражать свои мысли. Оно предполагает хорошее знание предмета речи и лексического значения слов.

Точное выражение мысли важно для понимания. Приходилось ли вам слышать или говорить такие фразы: «Вы меня неправильно поняли. Я совсем не то имел в виду». Если возникают подобные ситуации непонимания, это свидетельствует о том, что речь говорящего не была точной, то есть он не смог выразить свою мысль так, чтобы его поняли правильно, сказать именно то, что он имел в виду, а не что-то другое.

Точная речь – это такая речь, которую нельзя понять неправильно, или понять не полностью, или понять двояко. Как, например, можно понять такую фразу: «Займи мне, пожалуйста, лучинку»? Вероятно, собеседник просит, чтобы его адресат пошел и занял у кого-то... но непонятно, что именно имеется в виду под «лучинкой», так как слово «лучина» означает «тонкая щепка сухого дерева, используемая в старину для освещения крестьянской избы». Вряд ли это именно то, что имел в виду говорящий. После долгих выяснений оказывается, что под «лучинкой» имелась в виду «луковичка», которую говорящий просил «одолжить» или «дать взаймы», а не «занять», то есть он совсем не хотел, чтобы его адресат шел и просил ее у кого-то.

Точность речи особенно важна в, понимании и использовании терминов. Так, в определении «Слово "зеленый" обозначает прилагательное» существует терминологическая неточность, так как лексическое значение этого слова связано с цветом, а прилагательное – это часть речи. В данном случае говорящий не различает эти понятия.

Существует также фактическая точность, которая связана с правильным отражением свершившихся фактов, правильным указанием времени, места, события и т.д.

При обращении к языку художественной литературы можно говорить об образной точности речи писателя. Образная точность достигается только тогда, когда автор нашел именно те слова, которые абсолютно точно передают ту мысль, которую он хотел выразить.

Выразительной называется та речь, которая способна не только поддерживать внимание или интерес читателя, но и усиливать эффективность воздействия речи на адресата.

Выразительная речь – это речь, с помощью которой говорящий достигает своих целей. Поэтому в каждом стиле и жанре существует своя выразительность. Наибольшее соответствие стилю и жанру, эффективное использование надлежащих языковых средств и будет придавать тексту выразительность.

В устной речи значительную роль играют интонационная выразительность, манера говорить, дикция, голос. В письменной речи выразительность может складываться из всех качеств хорошей речи в зависимости от задач стиля; например, в научном стиле необходима особая, терминологическая точность и логичность изложения, в публицистическом стиле для выражения какого-либо эмоционального отношения к тому или иному факту, для его оценки требуются богатство речи, умелое использование самых разнообразных языковых средств.

В художественной речи важную роль в достижении выразительности играют тропы.

Тропы (от греч. tropos – «способ», «прием», «образ») – это такие обороты, которые основываются на употреблении слов в переносном значении. Можно сказать, что и в тропах возможно соединение основного значения слова и иносказательного, относящихся к определенному, конкретному случаю. Например, «Тихие дожди листвы шуршат под холодным солнцем» (К. Паустовский)

К тропам чаще всего относят сравнение, метафору, эпитет, аллегорию, перифразу, гиперболу, литоту и т.д.

Тропы широко используются в речи, без них немыслима художественная литература, часто встречаются в публицистическое речи. Меньше они свойственны речи научной и совсем недопустимым является использование тропов в официально-деловом стиле. Выразительность речи, ее разнообразие, богатство призваны поддерживать внимание и интерес у слушателя и читателя и свидетельствуют об эрудиции говорящего, его высоком интеллекте. Богатство речи делает ее разнообразной, придает точность и четкость, позволяет избежать лексических и синтаксических повторов, дает возможность одну и ту же мысль выражать разными способами в зависимости от условий речи, от того, что именно и как хочет выразить говорящий (или пишущий). Например, синонимы различаются многочисленными оттенками значений, стилистической окраской, что дает возможность, используя их, с предельной точностью сформулировать мысль, придать речи разговорный или книжный характер, выразить авторское отношение. Использование эмоционально окрашенных слов также передает отношение говорящего к предмету мысли. Умелое употребление в речи пословиц и поговорок, крылатых выражений, фразеологизмов также позволяет делать речь более выразительной и богатой.

Уместность речи – это соответствие высказывания конкретной ситуации.

Уместная речь – это такая речь, в которой учитывается, что говорит автор, кому он это говорит, где, когда и сколько.

Так, можно очень умно и красиво рассуждать о том, о чем слушатели не имеют никакого понятия, но такая речь будет неуместной, потому что если адресат не понимает обращенного к нему сообщения или не может уделить этому внимания, то можно считать, что общение не состоялось. Поэтому именно уместность речи делает общение эффективным, успешным, помогает достигать своих целей.

Уместность в письменной речи проявляется в соответствии выбора языковых средств определенному стилю и жанру. В жанрах официально-делового стиля (заявлениях, расписках, договорах и т.д.) будет неуместным употребление языковых средств, свойственных другим стилям, например художественному. Попробуйте написать заявление о приёме на работу, используя какие-нибудь тропы. Если у вас и получится, то, скорее всего, это будет очень смешно и может восприниматься как нечто юмористическое.

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Речевое общение – это мотивированный живой процесс взаимодействия между участниками коммуникации, который направлен на реализацию конкретной жизненной целевой установки. Протекает на основе обратной связи в конкретных видах речевой деятельности.

Речевая деятельность – совокупность психофизических работ человеческого организма, необходимых для построения речи.

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение.

Основные единицы речевого общения: речевое событие, речевую ситуацию,

речевое взаимодействие.

Речевое событие – связный текст, протекающий в контексте речевой ситуации. Оно включает два основных компонента: словесную речь и условия, обстановку, в которой происходит речевое общение.

Речевая ситуация – это ситуация общения, включающая в свои границы как предмет речи, так и участников общения, их характеристики, взаимоотношения, время и место высказывания. Различают канонические речевые ситуации (когда произнесение (время говорящего) синхронно времени его восприятия (времени слушающего); когда говорящие находятся в одном и том же месте и каждый видит то же, что и другой; когда адресат – конкретное лицо) и неканонические речевые ситуации (когда время говорящего (время произнесения высказывания) может не совпадать со временем адресата (временем восприятия); высказывание может не иметь конкретного адресата).

Речевое взаимодействие – речевая деятельность субъекта, состоящая из ряда коммуникативных актов, и реакция адресата на речь субъекта.

ВИДЫ И ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ

1. Вербальное — невербальное.

Вербальное и невербальное общениe вcегда сопутствyют дpуг другy, поскольку вербальное общение — это общение словесное, то есть на одном из естественных национальных языков. Невербальное общение — это общение несловесное, в котором cистемой знаков служит в устной речи — сочетание позы, жестов, мимики, интонaции, a в письменной — расположение тeкста, шрифты, схемы, таблицы, графики.

По сyти, имeются в виду два разных, но почти всегда сочетающихся языка: словесный и несловесный. Разделение словесной и несловесной сторон речи очень условно и возможно только для удобства описания, пocкольку и вербальная, и невербальная стороны общения очень редко сyществyют дpyг без дрyга. Соoтветствeнно, применительно к общению правильнее говорить o вербально-невербальном балансе как норме речeвoго общения.

2. Информативное — неинформативное.

Для информативного общения основная цель всегда связaна с информациeй. B ходе тaкогo oбщения сообщается, выслушивается (читаeтcя) что-то новое для данного адресата.

Неинформативное общение нацелено не на передачу или прием информации, а на установление и поддержание речевого контактa c сoбеседником, на регулирoвание взаимоотношений, на удовлетворение потребности в oбщении: говорить, чтобы высказаться и встрeтить понимание, — вот основная цель такого общения.

3. Монологическое — диалогическое.

Выделяются две разновидности устной речи по количеству лиц, производящих рeчь, — монолог и диалог. Соответственно, монологическим и диалогическим называют виды oбщeния, различающиеся по постоянной/переменной коммуникативной роли я — говорящего и ты — слушающего.

Диалог (от греч. dia — чeрeз и logos — словo, речь) — это непосредственный обмен высказываниями междy двyмя или несколькими лицами, монолог (от греч. monos — один и logos — слово, речь) — этo речь одного человека, не предполагающая обмена репликами с другими лицами.

Обычно выделяются следующие характерные черты монологической речи:

1) непрерывность (высказывание не ограничивается одной фразой, a представляет собой сверхфразовое единство определенного объема);

2) последовательность, логичность речи;

3) относительная смысловая законченность;

4) коммуникативная направленность высказывания;

5) тематичность (развертывание одной темы);

6) синтаксическая усложненность.

4. Контактное — дистантное.

Эти виды общения отражают положение коммуникантов относительно друг друга в простpанстве и времени,

При контактном общении взаимодействие происxодит одновременно, паpтнеры находятся рядом дрyг c другом, как правило, видят и слышат друг друга, поэтому контактное общение почти всегда — устное. Это дает возможность общения c помощью не только слoвесных, но и несловесных cредств.

Дистантное общение происходит, когда партнеры разделены простpанством и временем. Например, чтение книги предполагает, что автора от читателя отделяет и то и дрyгое. Иногда yчастники общения разделены одним из этих компонентов ситуации: например, пpoстранством (они разгoваривают по телефону или ведyт диалог в Интернете) или временем (идет обмен записками в аудитории).

5. Устное — письменное.

Специфика устного и письменного общения определяется двумя основными грyппами причин:

1. Особенностями ситуаций устного и письменного общения.

2. Особенностями, определяeмыми формой рeчи.

Ситуации, которые требуют устного общения, обычно характеризуются тем, что междy yчастниками общения возможен личный контакт: одновременно зрительный (визyaльный) и акустический (слуховой).

Выбоp формы peчи определяется важноcтью или объемом передаваемой информации, а именно: поскольку устная pечь произносится однократно («Слово – не воpобей: вылетит не поймаешь»), a письменный текст часто ориентирован на многократное перечитывание, то важную и cложную информaцию или информацию большого объема передать в расчете на более адекватнсе понимание удобнее в письменной форме, а более легкую для восприятия - в yстнoй.

Для решения вопроса о том, какую форму речи предпочесть, неoбходимо знать; и комy предназначенa эта речь, и в кaкиx условияx она может быть воспринята наибoлее адекватно. Также следyeт учитывать, что:

- ycтная речь в силу своей однократности и часто импровизационности ограничена в отборе языковых и неязыковых средств для выражения определeнного смысла, тогда как письменная обычно предполагает полное и законченнoe выражeние замысла;

- устная pечь, как правило, создается в момент говорения, и нефиксированный тeкст оставляет простор для дополнений и изменений, вплоть до «я совсем не это хотел(а) сказать!», в то время как письменная peчь требует oтшлифованной точной фиксации текста;

- устная речь, в соответствии c зaконом избыточности, содержит больше повторений и обобщений, a в письменной их меньшe или нет совсем.

Все эти оcобенности в совокупности определякгг выбор соответствующего цели общения pечевого жанра.

6. Публичное – массовое.

Публичное общение (занятие в аудитории, собрание и т. д.) обычно протекает в форме монолога. Оно всегда требует структурирования, поскольку люди в таких слyчаях собираются вместе ради достижения какой-то важной цели. Без структурной организации общения эта цель вряд ли будет достигнута. При публичном общении вoзникает иная, более высокая степень oтветственности за речь, и одним из главньдх требований к ней становится целенаправленность и содержательность.

Это может быть и в устной peчи — выступление на представительном митинге, съезде, c концертом на стадионе и т. д., но чаще всего такого pода общение свойственно газетам, телевидению и т. д. Точнее, это обычно уже не общение, а коммуникация. Поэтомy соответствующие средства так и называются - средства массовой коммуникации. При массовой коммуникации адресат теряет конкретные очертания - он, как правило, существует в воoбражении говорящего в обoбщенном виде

7. Официальное – неофициальное (частное).

Официальное (должностное) общение — это взаимодействие в строгой деловой обстановке, следовательно, c соблюдeнием всех правил и формальностей. Частноe общение — это взаимоотношения, не ограниченные строгими рамками деловой ситуации и официальными речевыми ролями: наличием опрeделенных сфер общения, социaльных рoлей и взаимоотношений между партнерами по общению, протекает болеe свободнo и подчиняется только общим законам речевого взаимодействия.

РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЁ КОМПОНЕНТЫ

Понятие «речевая ситуация» является базовым понятием лингвопрагмати-ки — науки, изучающей, как человек использует язык для воздействия на адресата (воспринимающего речь) и как ведет себя в процессе речевого общения.

Речевая ситуация — одна из основных единиц речевого общения.

Понятие речевой ситуации включает в себя сферу речевого общения, предмет речи, условия, обстоятельства, при которых происходит речевое общение, социальные связи и личные отношения между говорящими, цели, задачи речевых действий, речевых поступков.

Побуждение к речевым действиям и владение языковыми средствами являются условиями возникновения речевой ситуации.

Существуют следующие компоненты речевой ситуации:

¾ участники: адресант, адресат, аудитория;

¾ предмет речи;

¾ обстоятельства: место, время, другие значимые условия;

¾ способ осуществления коммуникации – устная или письменная речь, условные знаки и прочее;

¾ код: язык, диалект, стиль;

¾ речевой жанр, например, научный доклад, беседа.

Сфера речевого общения и предмет речи определяют выбор функциональной разновидности языка и функционального стиля для общения. При непосредственном общении с окружающими мы пользуемся разговорной речью, в сфере научной деятельности — научным стилем, в сфере общественных отношений — публицистическим стилем, в сфере официально-деловых отношений — официально-деловым стилем, преимущественно в письменной форме.

По своим внешним условиям речевое общение может быть официальным, требующим соблюдения всех норм, правил, всех формальностей (для него характерен бесстрастный, сдержанный тон), и неофициальным, в форме дружеской беседы приятелей, разговора с хорошо знакомым один на один, разговора в семейном кругу. Типичной особенностью неофициального устного общения является диалогичность, постоянное перераспределение ролей — говорящий / слушающий.

Официальное общение может быть личным, непосредственным (деловая беседа, например) и публичным (выступление по радио, телевидению, лекция, доклад).

На выбор языковых средств накладывают отпечаток социальное положение, социальные роли говорящих и их личные отношения: учитель и ученик (на уроке, на перемене, в личной, доверительной беседе), директор школы и ученик, отец и сын, мать и дочь, ученик и ученик (знающие друг друга и незнакомые), ребёнок и взрослый (родственник, знакомый, незнакомый). Во всех названных и во многих других случаях создаются ситуации, в которых необходим быстрый и правильный выбор функциональной разновидности языковых средств, соответствующих данной речевой, социальной | ситуации речевого общения.

Свой отпечаток на выбор языковых средств накладывает и количество участвующих в речевом общении: говорим ли мы один на один, или нас много и мы все участвуем в разговоре, или же кто-то из нас отчитывается перед группой, классом, выступает с сообщением перед аудиторией, — от этого будет зависеть и подбор слов, и построение предложений, и общий план, композиция речевого произведения, аргументы, направление мысли, используемый фактический мате- риал, темп речи.

Важным компонентом речевой ситуации являются цели, задачи речевого общения. В зависимости от целей и задач общения используются средства соответствующей разновидности языка, соответствующего стиля.

чевая ситуация – сложное соединение внешних обстоятельств и внутренних психологических

реакций, которые побуждают собеседников обмениваться информацией. Чтобы речь была

эффективной, следует соблюдать некоторые принципы:

Принцип речевого этикета (говорить со слушателем как с равноправным партнером, уважать мнение

слушателя, быть заинтересованным во взаимодействии со слушателем).

Существуют следующие признаки (компоненты) речевой ситуации:

участники: адресант, адресат, аудитория;

предмет речи;

обстоятельства: место, время, другие значимые условия;

канал общения – способ осуществления коммуникации – используется устная или письменная речь,

условные знаки и прочее;

код: язык, диалект, стиль;

речевой жанр, например, научный доклад, беседа;

событие;

цель - то, что могло бы быть, по мнению участников, результатом речи в данной ситуации;

оценка эффективности речи, например, заинтересовал ли доклад слушателей. (слайд)

Речевая ситуация определяется такими обстоятельствами, которые вынуждают человека нечто сказать

– участвовать в речевой деятельности, при этом действовать посредством речи в более или менее

строгом соответствии с определяющими ситуацию признаками. Весь сложный комплекс ситуативных

признаков можно свести к следующим компонентам: кто – кому - о чём – где – когда – почему - зачем.

чевая ситуация – сложное соединение внешних обстоятельств и внутренних психологических

реакций, которые побуждают собеседников обмениваться информацией. Чтобы речь была

эффективной, следует соблюдать некоторые принципы

чевая ситуация – сложное соединение внешних обстоятельств и внутренних психологических

реакций, которые побуждают собеседников обмениваться информацией. Чтобы речь была

эффективной, следует соблюдать некоторые принципы

чевая ситуация – сложное соединение внешних обстоятельств и внутренних психологических

реакций, которые побуждают собеседников обмениваться информацией. Чтобы речь была

эффективной, следует соблюдать некоторые принципы:

Принцип речевого этикета (говорить со слушателем как с равноправным партнером, уважать мнение

слушателя, быть заинтересованным во взаимодействии со слушателем).

Существуют следующие признаки (компоненты) речевой ситуации:

участники: адресант, адресат, аудитория;

предмет речи;

обстоятельства: место, время, другие значимые условия;

канал общения – способ осуществления коммуникации – используется устная или письменная речь,

условные знаки и прочее;

код: язык, диалект, стиль;

речевой жанр, например, научный доклад, беседа;

событие;

цель - то, что могло бы быть, по мнению участников, результатом речи в данной ситуации;

оценка эффективности речи, например, заинтересовал ли доклад слушателей. (слайд)

Речевая ситуация определяется такими обстоятельствами, которые вынуждают человека нечто сказать

– участвовать в речевой деятельности, при этом действовать посредством речи в более или менее

строгом соответствии с определяющими ситуацию признаками. Весь сложный комплекс ситуативных

признаков можно свести к следующим компонентам: кто – кому - о чём – где – когда – почему - зачем.

чевая ситуация – сложное соединение внешних обстоятельств и внутренних психологических

реакций, которые побуждают собеседников обмениваться информацией. Чтобы речь была

эффективной, следует соблюдать нек

Принцип речевого этикета (говорить со слушателем как с равноправным партнером, уважать мнение

слушателя, быть заинтересованным во взаимодействии со слушателем).

Существуют следующие признаки (компоненты) речевой ситуации:

участники: адресант, адресат, аудитория;

предмет речи;

обстоятельства: место, время, другие значимые условия;

канал общения – способ осуществления коммуникации – используется устная или письменная речь,

условные знаки и прочее;

код: язык, диалект, стиль;

речевой жанр, например, научный доклад, беседа;

событие;

цель - то, что могло бы быть, по мнению участников, результатом речи в данной ситуации;

оценка эффективности речи, например, заинтересовал ли доклад слушателей

Речевая ситуация определяется такими обстоятельствами, которые вынуждают человека нечто сказать

– участвовать в речевой деятельности, при этом действовать посредством речи в более или менее

строгом соответствии с определяющими ситуацию признаками. Весь сложный комплекс ситуативных

признаков можно свести к следующим компонентам: кто – кому - о чём – где – когда –

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК