По указу Екатерины II в 1787 году в типографии Академии наук в Санкт-Петербурге впервые в России был напечатан полный арабский текст исламской священной книги Корана для бесплатной раздачи «киргизам».

В столице по приказу императрицы были открыты храмы не православных конфессий.

Екатерина ликвидировала Запорожскую Сечь – оплот украинского казачества – за поддержку Пугачёва и погромы сербов, которых императрица переселяла на Дон, спасая от турок. Последним гетманом Запорожья был Разумовский. Из части запорожских казаков было создано Верное казачье войско (позже – Черноморское) и переселено на Кубань, где был основан город Екатеринодар (Краснодар). Там до сих пор говорят на «суржике».

Социальные движения.

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ НОСИЛИ ПРОГРЕССИВНЫЙ ХАРАКТЕР, ОДНАКО В ПЕРИОД ЕЁ ПРАВЛЕНИЯ ЕЩЁ БОЛЕЕ УХУДШИЛОСЬ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН, ОНИ УТРАТИЛИ ОСТАТКИ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ. ОСТАТКИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОТЕРЯЛИ И КАЗАКИ. ЭТО ПРИВЕЛО К КРУПНЕЙШЕМУ ВОССТАНИЮ В ИСТОРИИ РОССИИ.

Значительное ухудшение положения крестьян заключалось в следующем:

1. Крестьянам запретили жаловаться на помещиков. Характерно, что императрица наказала помещицу Салтыкову («Салтычиху») за убийства десятков крепостных, совершённые в предшествующие царствования, но сама же вскоре запретила им жаловаться.

2. Широкое распространение получает продажа крепостных, и не только продажа – их проигрывали в карты, дарили, обменивали.

3. Помещики получили право отправлять своих крепостных на каторгу без суда и следствия.

4. Императрица щедро одаривала своих сотрудников и фаворитов земля с крестинами, которые, таким образом, из государственных превращались в крепостных, чьё положение было ещё хуже.

5. В это время крепостные теряют остатки личной свободы, что выражается, в частности, в утере ими права свободно вступать в брак.

6. Увеличение налогов, в основном в связи с экспортом хлеба за границу, привёл к неоднократным голодоморам и разорениям крестьянских хозяйств.

Крепостное право при Екатерине развивалось не только в глубь, но и в ширь: оно было установлено на вновь присоединённых территориях Малороссии, Речи Посполитой и Кавказа, свободные крестьяне были обращены в крепостное положение.

Кризис крепостничества, разразившийся в царствование императрицы, нашёл своё выражение и в массовом отходничестве (помещики отпускали крестьян на заработки, при условии выплаты оброка), в массовых побегах крестьян, в превращении большинства крестьян в домовых слуг – челядь.

Наступление на последние остатки казачьей вольности и ухудшение положения крепостных стали главными причинами восстания Пугачёва – крупнейшего за всю историю России. Началу народной войны предшествовали

- явления множества «Лжепетров Третьих», из которых Пугачёв был седьмым по счёту,

- эпидемия холеры в Москве в 1771 году, убийство митрополита Амвросия, фактическое бегство губернатора и захват города обезумевшей толпой,

- отмена вольности Уральских казаков.

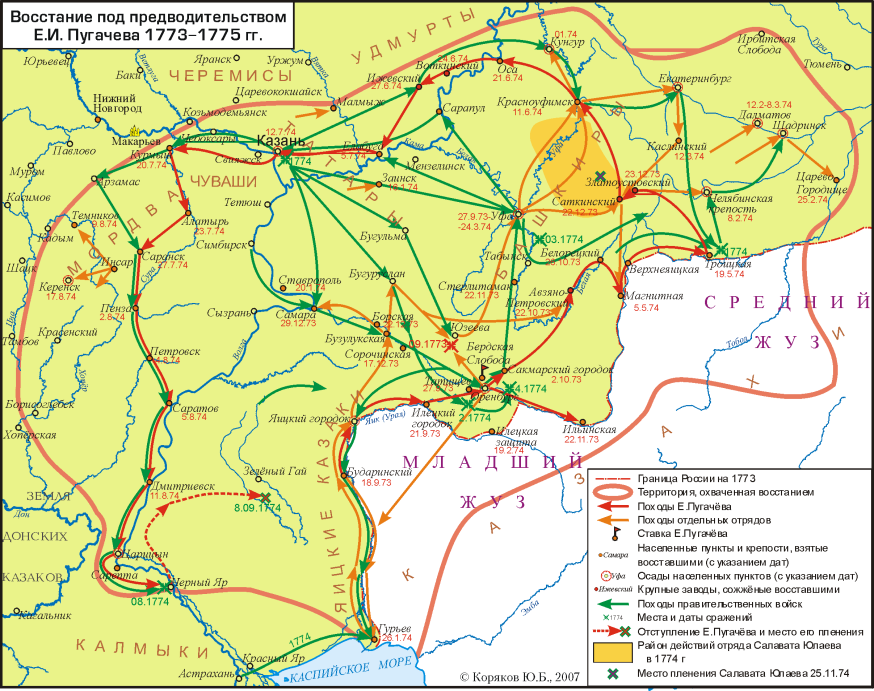

Емельян Пугачёв родился в бедной казачьей семье, служил в армии и участвовал в Семилетней войне. В 1773 году, объявив себя "чудесно спасшимся императором Петром III", поднял на восстание казаков на Урале, на реке Яик. Восставшие двинулись к Москве, по пути к ним примыкали беглые крепостные, особую активность проявляли представители нерусских народов Поволжья и Урала (отряд башкир под командованием Салавата Юлаева)

На первом этапе боевые действия разворачиваются на Урале: осада Оренбурга, взятие Ижевска, Магнитной и др. Большое значение имел захват военных заводов и овладение артиллерией.

На втором этапе восставшие уходят в Поволжье. Здесь была осаждена Казань, у стен которой правительственные войска нанесли пугачёвцам тяжёлое поражение. Восставшие перешли к тактике партизанской войны, контролировали огромную территорию. Летом 1774 года восстание достигает своего пика. Восставшие вынуждены отойти на Дон, где решающее поражение пугачёвцам нанёс Суворов.

В 1775 году восстание Пугачёва было окончательно подавлено. Во время этой гражданской войны обе стороны проявляли крайнюю жестокость, и в тоже время обе стороны можно понять. Возможно, эта война приблизила отмену крепостного права.

В конце правления Екатерины произошёл перелом – от либеральных реформ к реакции. Причины его очевидны: