1 программа курса «лесная энтомология»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

ЛЕСНАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ

методическое пособие для самостоятельной работы студентов

очной и заочной форм обучения по направлению Лесное дело

Составитель

Строт Т.А.

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ИЖЕВСК 2015

УДК 630*459 (078)

ББК 44.9я73

Л 50

Рассмотрено и рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом академии, протокол № ____ от _____________20….. г.

Рецензенты:

Коробейникова О.В. кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры земледелия

и землеустройства

Итешина Н.М. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры лесоводства и лесных культур

Составитель:

Строт Т.А. – кандидат сельскохозяйственных работ, профессор

Л 50 Лесная энтомология методическое пособие для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения по направлению Лесное дело / сост. Т.А. Строт – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015.- 70 с.

Методическое пособие предназначено обучения для студентов очной и заочной формы по направлению подготовки «Лесное дело». Представлены программа курса , компетенции ФГОС при освоении дисциплины; тестовые задания для контроля освоения материала, термины и определения по дисциплине «Лесная энтомология», вопросы для промежуточного контроля.

УДК 630*459 (078)

ББК 44.9я73

@ ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015

@ Строт Т.А., сост., 2015

1 ПРОГРАММА КУРСА «ЛЕСНАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ»

Введение. Энтомология как наука о насекомых. Место насекомых в системе животного мира. Предмет и задачи лесной энтомологии. Её связь с другими биологическими дисциплинами и лесоводством. Роль энтомологии в повышении продуктивности лесов. Лесная энтомология как теоретическая основа лесозащиты. Методы лесной энтомологии. История развития.

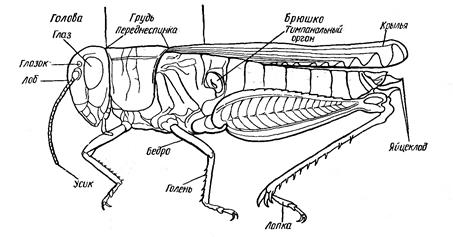

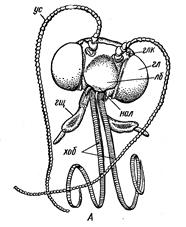

Морфология насекомых. Сегментация тела. Голова и её придатки: усики, ротовой аппарат, глаза. Грудь и её придатки: ноги, крылья. Брюшко и его придатки. Наружный скелет. Анатомия и физиология насекомых. Кожные покровы, мышечная система, полость тела и расположение внутренних органов. Органы пищеварения. Механическая и химическая переработка пищи. Роль ферментов в процессе пищеварения. Переваривание насекомыми древесины. Внекишечное пищеварение у хищных насекомых. Кровеносная система и её строение. Гемолимфа, её состав, свойства, функции. Органы дыхания и их строение. Процесс дыхания, интенсивность газообмена, дыхательный коэффициент. Органы выделения. Мальпигиевы сосуды, жировое тело, нефроциты. Функции органов выделения. Секреция. Классификация желез, строение, типы, расположение и назначение. Значение желез во внутривидовых и межвидовых взаимоотношениях насекомых. Феромоны. Эндокринная система насекомых и внутренняя секреция. Нервная система, её строение и функции.

Основные типы нейронов и их строение. Центральная нервная система, её строение и функции. Надглоточный ганглий (мозг насекомых), его устройство и функции. Периферическая и симпатическая нервные системы. Органы чувств. Типы сенсилл. Механическое чувство. Органы зрения. Фасетированные глаза и их устройство. Химическое чувство (обоняние, вкус). Органы слуха и их устройство. Строение половой системы, плодовитость и способы размножения у насекомых.

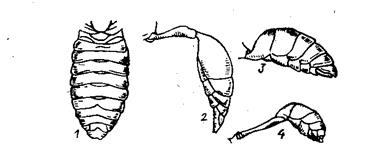

Развитие насекомых. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Метаморфоз. Фазы и стадии метаморфоза и их характеристика. Гистолиз и гистогенез. Диапауза насекомых, её виды и значение. Жизненный цикл насекомых. Биология насекомых. Фенология насекомых.

Систематика насекомых. Классификация насекомых. Характеристика главнейших отрядов (термиты, прямокрылые, полужесткокрылые, равнокрылые, трипсы, сетчатокрылые, верблюдки, жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые), особенности развития, основные черты морфологии, образ жизни, основные семейства и представители, значение для леса.

Экология лесных насекомых. Влияние абиотических факторов на насекомых (температуры, влажности, осадков, света, ветра и др.). Влияние биотических факторов на насекомых. Характер питания и функционально-биоценотические группы насекомых (фитофаги, энтомофаги, сапрофаги, мицетофаги). Специализация питания у насекомых фитофагов, их взаимосвязь с древесными породами. Влияние питания на рост, развитие, плодовитость и выживаемость насекомых. Внутривидовые и межвидовые отношения у насекомых (симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренция и др.). Популяция и популяционные характеристики насекомых: плотность, характер распределения, структура популяций (возрастная, половая, генетическая и др.), плодовитость, выживаемость, смертность, коэффициент размножения и др. Миграция насекомых. Численность насекомых.

Динамика численности популяции и её факторы. Вспышки массового размножения, основные теории и модели динамики численности лесных насекомых. Развитие и затухание очагов. Место насекомых в лесных экосистемах. Относительность понятий «вреда» и «пользы» насекомых. Краткая характеристика главнейших экологических групп лесных насекомых: филлофаги, ксилофаги, изофаги, антофилы, хищники, паразиты, детритофаги, копрофаги, некрофаги, мицетофаги и др. Место насекомых в цепях питания. Значение биологического разнообразия энтомофауны в лесных экосистемах. Охрана редких и исчезающих видов насекомых. Значение фаунистических исследований комплексов насекомых, понятие о видах доминантах и видах-индикаторах состояния лесных экосистем. Ареалы. Типы ареалов насекомых. Особенности распространения насекомых по ландшафтно-географическим зонам и биотопам. Роль антропогенных факторов в распространении и динамике численности лесных насекомых.

Характеристика основных групп насекомых-вредителей леса. Основные сведения о вредителях леса. Влияние экологических факторов на вредных насекомых.

Вредоносность главнейших эколого-хозяйственных групп и видов вредителей леса, насаждений на объектах озеленения; диагностика повреждений; характеристика очагов и динамика популяций вредных насекомых в лесах и на объектах озеленения. Методы и система мероприятий, и технология защиты растений от вредителей.

Вредители плодов и семян. Общая характеристика группы. Видовой состав, биологические и экологические особенности, распространение в лесах, энтомофаги, динамика численности, периодичность появления очагов в связи с семенными годами у различных древесных пород, экономическое значение. Обзор отдельных видов основных вредителей генеративных органов главнейших древесных пород: хвойных (лиственничные мухи, шишковая огневка, шишковая листовертка, шишковая смолевка, еловый шишковый точильщик, семяеды и др.), дуба (желудёвый и орешниковый долгоносики, плодожорки), березы, клёна, ясеня.

Вредители корневых систем растений – почвообитающие насекомые. Общая характеристика группы, биологические особенности, приспособление к жизни в почве, распространение в различных типах почв, характер наносимого вреда, паразиты и болезни.

Характеристика основных семейств и обзор главнейших видов: пластинчатоусые (хрущи, корнегрызы, цветоеды, кузьки), щелкуны, чернотелки, медведки. Фенология, биология, экология, характеристика предпочитаемых местообитаний и особенности формирования очагов, значение в лесном хозяйстве.

Вредители всходов, сеянцев растений и меры борьбы с ними. Общая характеристика группы, её неоднородность в систематическом и экологическом отношениях, значение в лесном хозяйстве. Обзор отдельных групп и главнейших вредителей: многоядные вредители растений в фазе приживания (долгоносики, подгрызающие совки, комары-долгоножки). Грызущие вредители молодых деревьев (побеговьюны, долгоносики, листоеды).

Сосущие вредители молодых деревьев (подкорный сосновый клоп, тли, кокциды, листоблошики), галлицы, орехотворки. Биология, экология, предпочитаемые условия местообитания и типы очагов, наносимые повреждения и вредоносность.

Хвое- и листогрызущие насекомые. Общая характеристика группы. Систематический состав и биологические особенности, типы жизненных циклов, фенологические группы, распространение в лесах, факторы смертности, в том числе роль энтомофагов и болезней в общей смертности. Динамика численности хвое- и листогрызущих насекомых, типы очагов, особенности развития и фазы вспышек массового размножения, их продолжительность.

Характер вспышек (пандемические, локальные, распространяющиеся, очаговые). Проявление вспышек массового размножения в различных лесо-экологических условиях. Влияние дефолиации насаждений на состояние, прирост, устойчивость древесных пород, на состав, структуру биоценозов. Обзор биологии и экологии главнейших видов: дубовая хохлатка, лунка серебристая, сосновая, пихтовая и зимняя пяденицы, пяденицы-шелкопряды, пяденица обдирало, сосновый, сибирский, кольчатый коконопряды, непарный шелкопряд, монашенка, златогузка, ивовая волнянка, краснохвост, античная волнянка, сосновая совка, сосновые пилильщики, пилильщики-ткачи, пилильщики на лиственных породах и др. Биология, экология, типы местообитания и характеристика очагов, особенности динамики численности, вредоносность.

Стволовые вредители. Общая характеристика группы. Систематический состав и биологические особенности (скрытый образ жизни, симбиоз с грибами и микроорганизмами при питании древесиной, типы жизненного цикла и др.), выбор деревьев и последовательность их заселения. Типы ослабления деревьев и формирование экологических группировок стволовых вредителей. Причины образования очагов. Типы очагов и фазы их развития. Динамика и уровень численности стволовых вредителей в очагах разного типа и на разных фазах их развития. Взаимоотношения стволовых насекомых с их кормовыми породами при различных причинах ослабления деревьев. Короеды. Характеристика семейства, виды (на хвойных породах: сосновые лубоеды, пушистый полиграф, большой еловый лубоед, короеды – шестизубый, вершинный, типограф, двойник, гравер, большой лиственничный, хвойный древесинник и др.; на лиственных породах – дубовый, березовый, ильмовые заболонники, ясеневые лубоеды, древесинники и др.). Усачи, характеристика семейств, виды (на хвойных породах – черные хвойные усачи, еловые усачи тетропиумы, длинноусые серые усачи, алтайский лиственничный дровосек и др.; на лиственных породах – большой дубовый усач, пёстрые дубовые усачи, осиновый клит, осиновые скрипуны, городской усач и др.). Златки, характеристика семейства, виды (на хвойных породах – синяя сосновая, четырехточечная златка и др.; на лиственных породах – узкотелые, дубовая бронзовая, тополевая пятнистая и др. Долгоносики – смолевки, общая характеристика видов (сосновая вершинная, стволовая, еловая). Рогохвосты, характеристика семейства, виды (большой хвойный, синий, березовый и др.). Древоточцы, характеристика семейства, виды (древесница въедливая, древоточец пахучий). Стеклянницы (большая тополевая, темнокрылая и др.). Биология, экология, предпочитаемые местообитания и типы очагов, вредоносность и значение в лесном хозяйстве.

Технические вредители. Систематический состав, биологические особенности, физиология питания, экономическое значение. Обзор главнейших семейств и видов –точильщики, домовые усачи, древогрызы, бострихиды, сверлильщики, термиты и др.

Насекомые – энтомофаги. Состав группы насекомых-энтомофагов. Хищники – состав групп и их характеристика. Паразиты – состав групп и их характеристика. Методы охраны и привлечения энтомофагов.

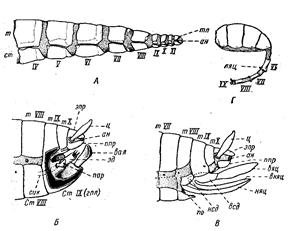

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

· владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

· умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

· -осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

общепрофессиональными:

· умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-3);

· умением в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического уровня (ПК-12);

· умением в полевых условиях выполнять измерения деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных приборов, определять и оценивать количественные и качественные характеристики лесов (ПК-14);

· умением в полевых условиях определять систематическую принадлежность, названия основных видов лесных и декоративных растений, вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ПК-15);

производственно-технологическая деятельность:

· умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК-16);

· готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при решении профессиональных задач (ПК-17);

· готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов создания, эксплуатации, реконструкции лесопарковых насаждений, повышающих их устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов, эстетическую выразительность, уровень комфортности пребывания человека в лесной среде, её общее эстетическое обогащение (ПК-18)

· способностью обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, специализированного оборудования при проведении лесохозяйственных, противопожарных, лесозащитных, лесокультурных мероприятий (ПК-19);

· готовностью в полевых условиях осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, проведения и качества исполнения технологий лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-22);

· готовностью осуществлять государственный лесной контроль и надзор (соблюдение основных принципов лесного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения), исчислять размер вреда, причиненного объектам лесного и лесопаркового хозяйства вследствие нарушения лесного законодательства (ПК-23);

· готовностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологических систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов (ПК-30);

· способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31).

3 ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ЛЕСНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ

(в тестовых заданиях необходимо указать правильный или правильные ответы)

|

|  |  | |||||

| |||||||

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.Тело насекомого состоит из:

1. -1 отдела;

2. -2 отделов;

- -3 отделов;

- -4 отделов

2.Продолжите, тело насекомого покрыто:

- Кожей,

- Волосками,

- Кутикулой,

- Панцирем.

3.Сколько всего сегментов тела насчитывается у насекомого?

- -6,

- -12,

- -18,

- -24.

4.Полость тела делится на три части внутрь которых входят различные органы, укажите их:

- В верхней части находятся органы ……..

- В средней части находятся органы ……..

- В нижнем части находятся органы……..

5.Перечислите, какие сегменты составляют головную капсулу насекомого:

1. лоб;

2. темя;

3. затылок;

4. наличник;

5. виски;

6. щеки.

6.Перечислите, что является придатками головы:

1. сложные фасеточные глаза;

2. антенны;

3. ротовой аппарат;

4. шея.

7.Голова насекомого состоит из:

1. - 2 слившихся сегментов;

- - 3 слившихся сегментов;

3. - 4 слившихся сегментов;

4. - 5 слившихся сегментов.

|

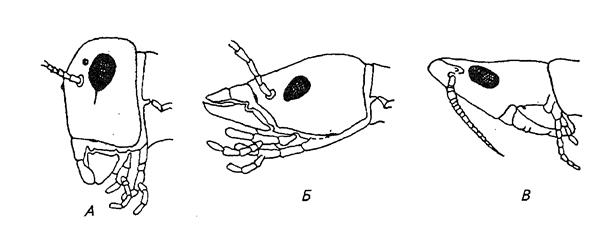

8.Укажите два основных типа постановки головы насекомого:

1. Прогнатический – ротовыми частями вперёд;

2. Опистогнатический− ротовые части обращены назад и приближены к передним ногам;

- Гипогнатический – ротовыми частями вниз.

9.Если голова насекомого расположена ротовыми частями вниз, то такой тип постановки головы называется…

1. гипогнатический;

2. прогнатический;

3. опистогнатический;

4. метагнатический.

10.Если голова насекомого расположена ротовыми частями вперед, то такой тип постановки головы называется…

1. гипогнатический;

2. прогнатический;

- опистогнатический;

- метагнатический.

11.Перечислите, придатки головы насекомого:

- Глаза,

- Антенны (усики),

- Ротовой аппарат,

- Щупики.

12.Выберете, из каких частей состоят усики насекомого:

1. Коготка,

2. Рукоятки,

3. Жгутика,

4. Ножки,

5. Вершины,

6. Усиковой впадины.

|

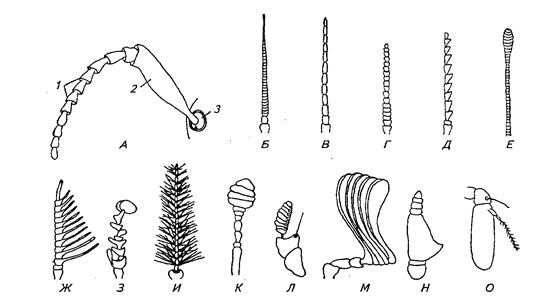

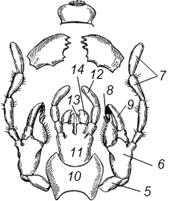

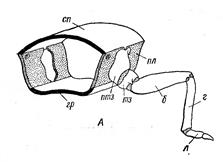

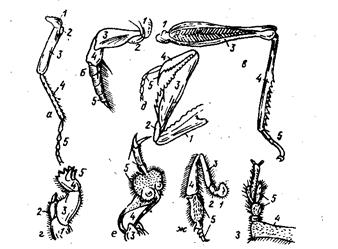

13.Перечислите типы усиков на рисунке.

14.Найдите соответствие между названием и описания типов усиков (антенн) или сяжки

| 1. щетинковидные усики | 1. членики треугольной формы с оттянутыми в одну сторону верхними острыми углами и в совокупности напоминают зубья пилы. |

| 2. пиловидные усики | 2. членики цилиндрической формы, тонкие, более или менее одинаковые, постепенно суживающиеся. От основания к вершине усики явственно заостряются. |

| 3. нитевидные усики | 3. хорошо обособленные короткие и толстые членики с закругленными краями. Основания члеников сужены так, что членики представляются отделенными один от другого заметными перетяжками. |

| 4. четковидные усики | 4. все членики более или менее одинаковой толщины, цилиндрические (иногда могут быть слегка сплюснутыми); первые 3 членика могут быть несколько утолщены. |

15.Найдите соответствие между названием и описанием типов усиков (антенн) или сяжками:

| 1. гребенчатые усики | 1. Несколько утолщенных или расширенных вершинных члеников жгутика составляют булаву. |

| 2. булавовидные усики | 2. Этот тип усиков похож на пиловидные усики, но острые углы их члеников вытянуты в большие отростки, направленные в одну сторону и образующие гребенку. |

| 3. головчатые усики | 3. В средней своей части усики утолщены и сужены к вершине и к основанию. |

| 4. веретеновидные усики | 4. Напоминают булавовидные, но у этого типа усиков булава более резко отделена от остальных члеников жгутика. |

16.Найдите соответствие между названием и описанием типов усиков (антенн) или сяжками:

| 1. Коленчато-гребенчатые усики. | 1. Членики усика имеют двусторонние выросты, уменьшающиеся от основания к вершине; в целом форма усика напоминает перо птицы. |

| 2. Перистые усики | 2. Первый членик значительно длиннее остальных и расположен под углом к остальным членикам, составляющим жгутик; последние членики жгутика с удлиненными отростками в виде гребня. |

| 3. Неправильные усики | 3. Состоят усики обычно из трёх члеников; на последнем членике сбоку или на вершине имеется щетинка (ариста), которая может быть голой или перистой. |

| 4. Щетинконосные усики. | 4. Членики усика разные по форме и величине, во многих случаях асимметричны. |

| 5. Коленчато-булавовидные усики | 5. Первый членик значительно длиннее остальных и расположен под углом к остальным членикам, составляющим жгутик; последние членики жгутика образуют булаву. |

17.Укажите, грызущий ротовой аппарат состоит из каких основных компонентов:

1. 3 компонентов;

2. 4 компонентов;

3. 5 компонентов;

4. 6 компонентов.

18.Перечислите, из каких частей состоит ротовой аппарат грызущего типа:

- Верхних челюстей;

- Нижних челюстей;

- Верхней губы;

-

Нижней губы;

Нижней губы; - Языка.

19.Перечислите, все части ротового аппарата грызущего типа согласно рисунку 4.

20.Ротовой аппарат грызущего типа предназначен для:

20.Ротовой аппарат грызущего типа предназначен для:

1. Всасывания жидкой пищи;

2. Отламывания грубой пищи,

3. Всасывания нектара,

4. Механической переработки пищи.

21. Какие части сосущего ротового аппарата в отличие от грызущего не развиты:

1. верхние челюсти;

2. челюстные щупальца;

3. нижняя губа;

4. нижние челюсти;

5. губные щупики.

22.Сосущий ротовой аппарат состоит из:

1. - 3 компонентов;

2. - 4 компонентов;

3. - 5 компонентов;

4. - 6 компонентов.

23.Перечислите, из каких частей состоит ротовой аппарат

|

сосущего типа, а какие недоразвиты:

- Верхних челюстей

- Нижних челюстей

- Верхней губы;

-

Нижней губы;

Нижней губы; - Языка.

24.Колюще -сосущий ротовой аппарат состоит из:

1. - 3 компонентов;

2. - 4 компонентов;

3. - 5 компонентов;

4. - 6 компонентов.

25.Перечислите, из каких частей состоит

ротовой аппарат колюще-сосущего типа, а какие редуцированы:

- Верхних челюстей;

-

Нижних челюстей;

Нижних челюстей; - Верхней губы;

-

Нижней губы;

Нижней губы; - Языка.

26.Ротовой аппарат сосущего типа предназначен для:

1. Всасывания жидкой пищи;

2. Перетирания грубой пищи,

3. Отламывания субстрата;

4. Механической переработки пищи.

27. Питательные вещества у насекомых поступают в кровь, когда она омывает

1. Сердце;

2. Кишечник;

3. Трахею;

4. Желудок .

28.Скелетной основой тела насекомого является кутикулярное кольцо, перечислите как называются его сегменты (найдите соответствие):

| 1.стернит | 1.брюшное, или нижнее, или вентральное полукольцо, |

| 2.тергит | 2.спинное, или верхнее, или дорсальное полукольцо |

| 3.плейриты | 3.мягкие боковые стенки. |

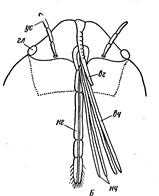

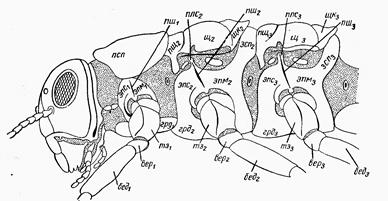

29.Перечислите названия сегментов груди согласно рисунка 7.

|

30.На каких сегментах груди находятся крылья насекомого:

1.  Переднегруди,

Переднегруди,

2. Среднегруди,

3. Заднегруди,

4. Брюшке.

31.Сколько пар крыльев имеют

большинство насекомых:

1. Одна пара,

2. Две пары,

3. Три пары,

4. Четыре пары.

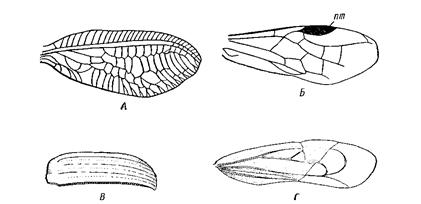

32.Перечислите типы крыльев представленных на рисунке 9.

33.Продолжите, крылья насекомых – это:

- видоизмененные конечности грудных сегментов тела,

- видоизмененные трахейные жабры водных предков насекомых,

- боковая складка тела,

- придаток, образовавшийся из выроста спинной части грудного сегмента.

34.Перечислите основные типы крыльев насекомых по степени хитинизации:

- Однородные,

- Кожистые,

- Разнородные,

- Роговидные.

35. Перечислите основные типы крыльев по степени опушённости:

- Голые,

- Однородные,

- Разнородные,

- Опушённые.

36.Перечислите основные типы крыльев по жилкованию:

- Карабоидные,

- Перепончатые,

- Кантароидные,

- Сетчатые.

37.Крылья, на которых замкнутых ячеек, образованных поперечными жилками, меньше 20, называются:

- Карабоидные,

- Перепончатые,

- Кантароидные,

- Сетчатые.

38.Крылья, на которых замкнутых ячеек, образованных поперечными жилками, больше 20, называются:

-

Карабоидные,

Карабоидные, - Перепончатые,

- Кантароидные,

- Сетчатые.

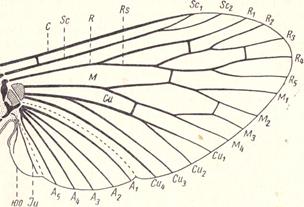

39. Перечислите названия жилок крыла насекомого.

40. У каких насекомых крылья первой пары называются полунадкрылья, или полужесткие?

- клопы

- трипсы

- равнокрылые

- жуки.

41. Для каких насекомых характерны крылья с сетчатым жилкованием?

- Жуки,

- Мухи,

- Стрекозы,

- Пчелы,

- Бабочки.

42. Для каких насекомых характерны крылья с перепончатым жилкованием:

- Жуки,

- Мухи,

- Стрекозы,

- Пчелы,

- Бабочки.

43. Назовите, какие сегменты тела насекомого являются придатками брюшка:

- Ноги,

- Церки,

- Крылья,

- Стерниты.

44. Перечислите основные типы ног, представленные

на рисунке 11.

на рисунке 11.

45 .Последовательно перечислите части

ноги насекомого:

- вертлуг,

- тазик,

- голень,

- бедро,

- лапка.

46. Найдите соответствие между названием и описанием типов ног насекомых:

| 1. Бегательные ноги. | 1. Лапка этого типа широкая и уплощенная; нижняя поверхность ее снабжена короткими волосками, подушечками и щетинками и образует подошву; часто третий членик лапки раздвоен, двухлопастный. |

| 2. Ходильные ноги. | 2. Строение их отличается пропорциональным развитием всех частей; лапка ног всегда длинная и тонкая, пятичлениковая, с более или менее цилиндрическими члениками. |

| 3. Прыгательные ноги. | 3. Характерной особенностью этого типа ног являются лапки, а нередко и голень плавательных ног уплощены и густо покрыты длинными волосками, которые при движении ноги вперед прижимаются к ноге, а при движении назад — расправляются и создают большую гребную поверхность. |

| 4. Плавательные ноги | 4. Характерной особенностью этого типа ног является утолщенное и удлиненное бедро с сильными мышцами. Голень также удлинена и снабжена шипами; на вершине ее могут располагаться подвижные образования −шпоры. |

47.Найдите соответствие между названием и описанием типов ног насекомых:

| 1. Копательные ноги. | 1. Голень этого типа ног и особенно первый членик лапки сильно расширены. На наружной стороне голени расположена корзиночка в виде углубления, окруженного 2 рядами упругих, дугообразно изогнутых волосков. В эту корзиночку складывается пыльца, собираемая пчелами на цветках растений. На внутренней стороне 1-го членика лапки находится щеточка. Она состоит из поперечных рядов жестких золотистых волосков, которые служат для сбора и удерживания пыльцы. |

| 2. Хватательные ноги. | 2. Характерная особенность присасывательных ног заключается в том, что три первых членика лапок расширены и усажены: снизу присасывательными трубочками или пластинками. |

| 3. Присасывательные ноги. | 3. Ноги этого типа преобразованы в хватательный аппарат, который служит для схватывания добычи и устроен по принципу складного ножа. Бедро и голень удлинены и усажены шипами или зубцами. На бедре зубцы расположены двумя рядами, между которыми проходит желоб для вкладывания голени. |

| 4. Собирательные ноги. | 4.Для них характерно укороченное и расширенное бедро и голень. Последняя снабжена зубцами с наружной стороны и часто изогнута. Лапка недоразвита или развита значительно слабее голени и бедра. |

48. Перечислите типы брюшек насекомых, представленных на рисунке 12.

49. Найдите соответствие между названием и описанием типов брюшек насекомых:

| 1. Сидячее брюшко | 1. брюшко соединено с грудью тонким и более или менее длинным стебельком, образовавшимся в результате сужения 1-го, 2-го, а иногда и 3-го сегментов брюшка (встречается у многих ос, муравьев, наездников). |

| 2. Стебельчатое брюшко | 2. брюшко имеет короткий стебелек и отделено от груди ясным, но коротким перехватом. |

| 3. Висячее брюшко | 3. брюшко прикреплено к заднегруди всем своим основанием и не образует перехвата, или сужения (встречается у большинства насекомых). |

50. Сколько сегментов входит в состав брюшка:

50. Сколько сегментов входит в состав брюшка:

- 8-10

- 9-11,

- 10-12,

- 12-13.