Экзаменационные вопросы по Новой истории стран Запада (часть II ) для студентов заочного отделения исторического факультета

1. Второй период Новой истории. Проблема хронологических рамок.

Во второй части Новой истории рассматриваются события 19- начала 20 в.

В 19 в. в Западной Европе и США рождается и получает свое дальнейшее развитие индустриальное общество (перерастание традиционного общества в общество индустриальное происходит в процессе модернизации).

Т.к. разрушение традиционного общества происходило неравномерно, ученые выделяют 3 эшелона модернизации:

I эшелон (страны старого капитализма, эволюционное, естественное развитие индустриального общества (Англия, Франция))

II эшелон (страны молодого капитализма, модернизация проводилась за счет целенаправленных реформ (Германия, Италия, Австрия, США, Россия), «догоняющая модернизация»).

III эшелон (страны, отдаленные от центра (Латинская Америка, Испания, Португалия), где преобладали традиционные общества и ограниченная модернизация).

В 19 в. происходит бурный рост населения, увеличиваются миграционные процессы, ручной труд вытесняется машинным, усложняются технологические процессы, углубляется разделение труда, специализация. Появляются новые материалы, источники энергии, средства сообщения, организация труда. Происходит демократизация государственной и общественной жизни. Власть королей и императоров ограничивается конституциями и парламентами, в ряде стран устанавливается республиканское устройство. Усиливается влияние политических партий, укрепляются принципы правового государства, гражданского общества, расширяются права личности.

Быстрый рост научных знаний, новые представления о развитии природы и общества.

В конце 19 в.: порождение экологических проблем. Завершен территориальный раздел мира. Обостряется тенденция передела уже поделенного мира. Усиливается экономическое «сотрудничество» государства и монополистических объединений. Растет концентрация производства. Важные технические открытия и их внедрение в производство и жизнь.

2. Общие процессы экономического развития стран Европы и Америки.

3. Общие процессы политического развития стран Европы и Америки.

4. Общие процессы развития социалистического и рабочего движения в странах Европы и Америки.

В последней трети XIX в., после франко-прусской войны 1870 г. и окончания гражданской войны в США в 1865 г., страны Запада вступили в фазу завершения эпохи буржуазных революций и закрепления их итогов.

Важнейшим результатом сравнительно "мирного" тридцатилетия западноевропейской и американской истории было бурное развитие капиталистической экономики, прохождение всеми ведущими капиталистическими государствами промышленного переворота, становление крупной машинной индустрии. Экономика стран Европы и США развивалась быстрыми темпами. За последние 30 лет XIX в. промышленное производство выросло более чем в три раза. Особенно мощно продвинулось производство продукции тяжелой промышленности (уголь, нефть, железо, цветные металлы). Усовершенствование транспорта способствовало развитию международной торговли, крупным миграциям населения. За указанные годы протяженность железных дорог возросла в 4 раза. В США и Канаде к концу XIX в. действовало несколько железнодорожных линий от Атлантического до Тихого океана. В 1891 г. началось строительство Транссибирской железной дороги в России. На основе концентрации производства и капиталов появляются монополии, прежде всего в форме трестов и картелей, которые еще не играли решающей роли в экономике, но положили начало новым формам капиталистического хозяйства.

Победа капиталистического производства и бурное развитие промышленности меняли социальный состав обществ в западноевропейских странах и в Северной Америке: завершалось формирование классов буржуазного общества.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве четко определило два пути, два варианта хозяйствования: фермерский путь, который особенно ярко проявил себя на примере капиталистической эволюции в США и Канаде; прусский путь капиталистической эволюции бывших помещичьих хозяйств был особенно характерен для ряда регионов Германии. Однако в Европе имели место сочетания того и другого пути капиталистической эволюции в аграрном секторе. Несомненно, что развитие и по тому, и по другому пути подняло товарность сельскохозяйственного производства на основе растущей производительности труда и эффективности агротехники. С 1870 по 1900 г. экспорт пшеницы из США, основой сельского хозяйства которых являлась семейная ферма, увеличился в 17 раз, из Канады в 6 раз, из Аргентины в 30 раз.

К концу XIX в. сформировалась система мирового хозяйства. Вывоз товаров и капиталов связал многие регионы мира с европейскими центрами промышленности и банками. Ведущей страной, вывозившей капиталы, была Великобритания, ей же принадлежало и главное место в мировой торговле. К 1900 г. капиталовложения Великобритании за рубежом составляли 20 млрд. долл., Франции - 10 млрд. долл., Германии - 5 млрд. долл., США - только 0,5 млрд. долл. Последние еще оставались должником Европы. Формирование мирового хозяйства, осуществляемого на основе капиталистической экспансии европейского капитала, обеспечивалось также насильственными методами - созданием колониальных империй, сложившихся уже к началу XX в.

Таким образом, в конце XIX в. завершился процесс становления индустриального капиталистического общества в Западной и Центральной Европе и в Северной Америке. Это была зона ускоренного, "передового" развития капитализма, его "первый эшелон". Юго-Восточная и Восточная Европа, включая Россию, а в Азии Япония стали на путь реформ. Они представляли зону "догоняющего развития". Восток, кроме Японии, еще не созрел для решения буржуазно-демократических задач. Не решены были к концу XIX в. национальные проблемы на Балканах. В Латинской Америке тяжелыми гирями на пути развития ряда стран являлись остатки рабства и докапиталистических отношений.

Крупные изменения произошли в последней трети XIX в. в политическом развитии и духовной жизни капиталистических стран. Преобладающим после завершения эпохи буржуазных революций стал эволюционный характер социально-политических изменений. В политике буржуазии важную роль приобрели реформы. Это было прямым следствием консолидации буржуазного общества в конце XIX в. В эти десятилетия упрочился конституционный строй в ведущих странах Запада. Расширение всеобщего избирательного права, формирование устойчивых партийно-политических течений и партий включая политические партии рабочего класса, позволили упрочить парламентские системы и принципы парламентаризма.

Немаловажное значение для демократизации общества имело ослабление роли церкви, в основном отделение ее от государства и светской власти, а также общий процесс секуляризации (освобождения) общественного сознания, утверждение принципов светской школы, всеобщего начального образования. Хотя католическая церковь в конце XIX в. еще занимала воинственные позиции в осуждении социализма, вольнодумства и обмирщения церкви, она была вынуждена выйти из изоляции и включиться в реальную жизнь и борьбу идей. Папские энциклики (послания) обращались к широким массам населения по животрепещущим вопросам общественной жизни, появившиеся организации "католического действия" в разных странах, а также христианские профсоюзы свидетельствовали о применении церковью новых форм борьбы за сохранение влияния.

Борьба классов и партий в конце XIX в. приобрела открытый характер. Консерватизм, либерализм, социализм вполне оформились в качестве главных идейных течений и нашли свое политическое выражение в соответствующих политических партиях, которые приобрели к концу века устойчивость. Проблемы рабочего движения, противоречия между трудом и капиталом, между рабочими и предпринимателями, стачки, демонстрации, митинги и борьба в ходе избирательных кампаний к концу века становятся в центр политической жизни. Борьба за расширение демократических прав, за принципы всеобщего голосования, за социальное законодательство и 8-часовой рабочий день оставалась тогда главной задачей демократических сил.

Франкфуртский мирный договор 1871 г., завершивший франко-прусскую войну, не привел к стабилизации международных отношений в Европе. Наоборот, мощный экономический рывок Германии позволил Бисмарку в 70-80-е гг. XIX в. бороться за гегемонию, за ведущее место в Европе. Отсюда курс на милитаризацию Германии, на создание постоянной военной угрозы соседям, особенно Франции, а также неоднократные попытки создания прогерманских военно-политических блоков - все это создавало напряженную обстановку в межгосударственных отношениях, доходившую неоднократно до грани войны ("военные тревоги" в период 1875-1887 гг.). В 1898 г. Германия приступила к строительству большого военного флота, бросив прямой вызов Великобритании и другим колониальным странам.

Важные изменения в жизни народов Балканского полуострова произошли в ходе так называемого "восточного кризиса" в конце 60-70-х гг. К началу 70-х гг. XIX в. большинство балканских народов находились под турецким и австрийским гнетом. Восстания балканских народов против турецкого ига вовлекли в конечном итоге в восточный кризис другие европейские державы. В 1877-1878 гг. произошла русско-турецкая война. Союзниками России были болгарские, сербские, румынские, черногорские ополченцы и войска. Турция потерпела поражение на всех фронтах. В феврале 1878 г. был подписан предварительный мирный договор. Но западные державы, опасаясь усиления влияния России на Балканах, добились пересмотра ряда статей мирного договора. Тем не менее в результате "восточного кризиса" и русско-турецкой войны на Балканах возник ряд новых независимых государств - Болгария, Румыния, Сербия, Черногория.

Хотя последняя треть XIX в. после франко-прусской войны считалась в Европе "мирным периодом", все же нарастание напряженности в международных отношениях в Европе к концу века приобрело большую остроту. Уже наметились основные контуры противостоящих в Европе коалиций, которые вполне оформились в начале XX в. и привели европейские народы к катастрофе первой мировой войны.

5. Формирование военно-политических блоков в Европе

Европа накануне Первой мировой войны. В конце XIX в. в ряде стран Европы и в США утвердилась индустриальная цивилизация, которая гарантировала обществу не только относительно стабильный и высокий уровень жизни, но и обеспечивала широкий комплекс прав, в том числе и право частной собственности. Результатом проводившейся в ведущих индустриальных государствах политики социальных реформ и становления гражданского общества (независимой от государства системы организаций и массовых движений, отстаивавших права и интересы граждан) стало появление взаимных интересов общества и государства и, соответственно, смягчение напряжённости в обществе, что направило эти страны на эволюционный путь развития.

На рубеже XIX - XX вв. возник конфликт между государствами «первого эшелона», или «центра», и странами «второго эшелона», или «полу- периферии»: первые уже достигли высокого уровня экономического развития, вторые же, стремившиеся сравняться с ними в этом, практически достигли своей цели, опережая их по темпам развития. Причиной этого стало появление новых отраслей экономики, которое поставило последних в более выгодное положение, поскольку они могли создавать их «с чистого листа», тогда как государствам «центра» приходилось перестраивать уже существующую систему. Так, первое место в мире по валовому объёму промышленной продукции принадлежало США, второе - Германии, Англия же занимала третье место, начиная проигрывать борьбу за рынки сбыта своим американским и немецким конкурентам.

Постоянный рост промышленного производства вёл к экономической экспансии, следствием чего стала экспансия политическая, а затем и военная: так, с 1898 по 1914 г. по миру прокатилось 50 локальных войн. Началом борьбы за передел мира стала испано-американская (1898 г.) война, завершившаяся победой США. Она стала началом поворота в американской внешней политике: США впервые нарушили доктрину Монро, по которой они ограничивали зону своих интересов Западным полушарием, добровольно устраняясь от участия в европейских делах. В итоге США получили стратегический плацдарм в Тихом океане. Продолжением этого процесса стали англо-бурская (1899 - 1902 гг.) и русско-японская (1904 - 1905 гг.) войны, а завершением - Первая мировая война.

К началу ХХ в. мир в значительной мере оказался «поделён» между многонациональными и колониальными империями, большинство из которых полагали подобный раздел несправедливым и стремились изменить существующее положение вещей:

Германия хотела объединить германоязычные и соседние с ними страны (которые она включала в сферу своих интересов) в тесный экономический и политический союз - Срединную Европу; Австро-Венгрия предполагала распространить своё влияние на независимые Балканские государства, в которых видела угрозу своей безопасности; Россия также считала Балканы сферой своего влияния под предлогом защиты «братьев- славян». Её стратегические интересы включали в себя и контроль над черноморскими проливами - Босфор и Дарданеллы; Франция хотела вернуть себе утраченные в результате франко-прусской войны 1871 г. Эльзас и Лотарингию, а также присоединить весь левый берег Рейна, принадлежащий Германии, что должно было стать её «естественным» рубежом на востоке; Италия считала своими исконными территориями ряд сопредельных французских и австрийских земель и претендовала на их присоединение.

В этих условиях особое значение приобретало формирование международных союзов и блоков: для ведущих государств участие в них позволяло ещё сильнее укрепить свои позиции, а шансы на успех более слабых государств в этом случае существенно повышались. К началу XX в. в Европе сложились два основных блока. Ещё в 1879 г. быстро набирающая мощь Германия заключила союз с Австро-Венгрией, а в мае 1882 г. к ним присоединилась и Италия. Так возник Тройственный союз.

В то время Россия была связана с Германией и Австро-Венгрией так называемым Союзом трех императоров, который, впрочем, предусматривал лишь взаимный нейтралитет. Тройственный же союз подразумевал военную взаимопомощь, поэтому Россия увидела в нем для себя угрозу. Встревожена была и Франция, помнившая своё поражение во франкопрусской войне 1870 г. В августе 1891 г. Россия и Франция заключили союз, дополненный в декабре 1893 г. военной конвенцией, который стал противовесом Тройственному. В апреле 1904 г., после долгих колебаний, Англия вступила в союз с Францией, а в августе 1907 г. - и с Россией. Возникший в итоге блок стали называть «Тройственным согласием», или Антантой (от французского «entente» - согласие).

Важнейшую роль в расстановке сил в мире играли англо-германские и франко-германские противоречия, заставившие в конце концов Англию и Францию заключить союз против общего врага. К извечной борьбе Германии и Франции за Эльзас и Лотарингию к началу XX века добавились столкновения за колонии в Северной Африке, в частности, Марокко. Что же касается Англии, то её интересы сталкивались с немецкими в Турции и на Среднем Востоке.

Россия накануне Первой мировой войны. Внешне- и внутриполитическая ситуация в России определялась тремя важными факторами: 1) поражением России в войне с Японией; 2) первой российской революцией; 3) изменением расстановки сил в мире. И хотя непростая внутриполитическая ситуация вынуждала российское правительство стремиться предотвратить европейскую войну, возраставшая вероятность такого развития событий и желание отстоять в этом случае свои интересы побуждало Россию к заключению военных договоров. В этом вопросе существовало два крупных направления: сторонники союза с Германией и Австро-Венгрией и сторонники союза с Англией и Францией.

Первые аргументировали свою позицию следующим образом: 1) Германия ввозила в Россию промышленные товары, а вывозила продукцию сельского хозяйства; 2) около половины торгового товарооборота России приходилось на долю Германии; 3) в случае революции в России приходилось надеяться, в основном, на военную помощь именно Германии; 4) обе монархии связывали политические и родственные симпатии. Однако Германия фактически сама противопоставила себя тому союзу.. Обострение русско-германских противоречий выразилось в том, что: 1) в 1904 г. Германия, воспользовавшись русско-японской войной, навязала России невыгодный торговый договор; 2) строительство Германией Багдадской железной дороги через Балканы и Турцию мешало проникновению России в Турцию и давало немцам реальные рычаги контроля над проливами Босфор и Дарданеллы, традиционно входившими в зону российских интересов; 3) Германия заключила союз с Австро-Венгрией и поддержала её экспансию на Балканах в период русско-японской войны.

Позиция вторых, (сторонников союза с Англией и Францией), объяснялась тем, что: 1) контакты с Англией традиционно занимали важное место в экономике России; 2) с конца 80-х гг. XIX в. главным источником капитала для России стала Франция, проводившая последовательную политику сближения с Россией; 3) часть русских политиков, предпринимателей и военных была недовольна усилением Германии.

Несмотря на то, что к 1907 г. Россия окончательно определилась в выборе союзников, внутренняя социальная неустойчивость и военная слабость заставляли Россию искать как перспективные, так и временные соглашения с целью сохранения мира. Эти стремления принесли свои плоды: в 1906 - 1914 годах заметно улучшились отношения с Францией, Англией, Японией, Сербией, Черногорией, частично с Румынией и Италией, однако усилить влияние в Болгарии и Турции не удавалось. Отношения же с Германией и Австро-Венгрией обострились до предела, особенно на Балканах, которые уже давно называли «пороховой бочкой Европы». И Россия, и Австро-Венгрия включали этот регион в сферу своих интересов, к тому же молодые балканские государства, ещё недавно входившие в состав Османской империи, стремились укрепить здесь свое положение.

Обострению международной обстановки способствовала австровенгерская аннексия Боснии и Герцеговины (двух бывших турецких провинций, населённых в основном сербами), поддержанная Германией. И хотя Россия вынуждена была уступить, эти события, известные под названием Боснийского кризиса 1908 - 1909 гг., едва не привели к войне.

С этого момента началось заметное охлаждение русско-германских отношений. Действия Германии ударили по позиции прогерманских кругов в России, от которых отошли те, кто симпатизировал Германии, но был враждебен Австро-Венгрии из-за её политики на Балканах. Также Боснийский кризис показал Германии, что будущую войну лучше всего начинать на Балканах, где пересекаются сферы интересов государств Антанты, вынуждая, таким образом, эти страны конкурировать здесь друг с другом. Россия же после Боснийского кризиса включилась в гонку вооружений. Первая Балканская война 1912 - 1913 гг. лишила Турцию практически всех её европейских владений, большая часть которых отошла к Болгарии. Это, в свою очередь, привело к образованию антиболгарского союза (Сербия, Греция, Черногория и Румыния). Недолгая Вторая Балканская война между ними и болгарами закончилась поражением последних, потерявших не только все новые земли, но и часть старых.

Всё это ещё сильнее запутало клубок балканских противоречий и сблизило Болгарию с Германией, Австро-Венгрией и Турцией, где в январе 1913 г. в результате государственного переворота было сформировано пронемецкое правительство, назначившее осенью 1913 г. на значительную часть важнейших командных постов турецкой армии немецких офицеров и генералов. В России это вызвало возмущение, показав, что таким образом Германия фактически захватила черноморские проливы и окончательно включила Турцию в число своих союзников. Подобное развитие событий окончательно размежевало российские и немецкие интересы.

В России при оценке внутриполитического положения в правящих кругах не было единства. Большинство считало, что война поможет стабилизировать внутреннее положение и отвлечёт народ от революционной борьбы. Наиболее дальновидные лидеры - С.Ю. Витте и П.А. Столыпин, предсказывали, что война, напротив, спровоцирует революцию.

6. Франко-германская война 1870-1871 годов. Причины войны, повод к войне. Ход военных действий. Этапы, характер, итоги войны.

Предыстория конфликта.

Середина и вторая половина XIX в. выдалась очень не лёгкой для Пруссии и других германских княжеств. В этот период истории Германия не была единой, а состояли из множества мелких, независимых княжеств. Часть из них тяготела к Австро-Венгрии, часть к Французской империи.

С назначения Отто фон Бисмарка канцлером Пруссии в 1862 году начинается активная политика объединения Германии под эгидой Пруссии.

Первым важным шагом к своей цели стала война против Дании в 1864 году, когда 15 ноября 1863 г. Умер король Дании – Фредерик VII. Закончилась личная уния княжества Шлезвиг-Гольштейн с Данией. После просьбы о помощи Августенбурга о самоопределении населения Шлезвиг-Гольштейна, Бисмарк решил действовать. Он заручился поддержкой Союзного сейма в разрешении этого вопроса, желая перетянуть на свою сторону Австро-Венгрию он договорился с ней о совместных действия против Дании. 14 января 1864г. после отклонения Данией прусско-австрийского ультиматума их войска начали боевые действия против Дании. С июня по август продолжались мирные переговоры, по итогу которых Шлезвиг-Гольштейн и Лауэнбург были аннексированы от Дании в пользу Пруссии и Австро-Венгрии.

Следующим этапом создания единой Германии стала Австро-прусская война 1866г. Её причиной послужило противоположность интересов относительно устройства Шлезвиг-Гольштейна: будет ли оно независимыми или поделено между Пруссией и Австро-Венгрией. Масла в огонь подливала и внутренняя борьба двух государств за лидерство внутри Германского союза, за доминирование в создании единой Германской империи. После ряда отклонений предложений Австро-Венгрией, сделанных Бисмарком, ему стало ясно, что дипломатическим путём конфликт не решить. Тогда с февраля по апрель 1866 г. он добился от России и Франции нейтралитета в случае войны с Австро-Венгрией и заключил союзный договор с Италией. 5 июня Пруссия потребовала вывести из Шлезвиг-Гольштейна союзные австрийцам войска Ганновера и Саксонии, после их отказа прусские войска под командованием Мантейфеля вытеснили их оттуда. 27-29 июня в сражении при Лангензальце (зап. Германия) ганноверские войска Александра фон Арентсшильда были побеждены прусскими силами Фогеля фон Фалькенштейна. В июне-июле идущие порознь армии пруссаков: Восточная, Эльбская, 1-я и 2-я соединились у границ Австро-Венгрии, желая провести генеральное сражение. 3 июля утром пруссаки начали масштабное наступление, но были остановлены мощным контрударом, к 11 утра настал кризис боя. Прусским войскам помог вовремя подоспевший резерв и выдвинутая артиллерия, которая безнаказанно терзала австрийские позиции. В результате австрийцы не выдержали и начали отступать. В этом сражении прусские войска потеряли 10 тыс. солдат, австрийцы – 45 тысяч и 187 орудий.

После этого поражения Австро-Венгрия ещё являлась грозным противником и имела силы для продолжения войны. Но австрийский император Франц-Иосиф настолько был шокирован и подавлен поражением,

26 июля 1866 г. Пруссия подписала мирный договор с Баварией и другими союзницами Австро-Венгрии.

23 августа 1866 г. окончательный мирный договор был подписан между Пруссией и Австро-Венгрией. По его итогу Пруссия присоединила Ганновер, Гессен-Кассель, Саксонию и г.Франкфурт. Также Австро-Венгрия признавала за Пруссией все права на Шлезвиг-Гольштейн. Ст. 4 Парижского мирного договора провозглашала новую организацию Германии без участия Австрии, а в заключительной части провозглашалось упразднение Германского союза.

В 1867 году был создан Северо-Германский союз, куда входили все княжества, расположенные севернее р.Майн. Также, совместно со значительными территориальными приращениями увеличилось и население С-герм. Союза – до 24 млн. человек. К тому же южногерманские государства были вынуждены заключать с Северо-Германским Союзом оборонительные и наступательные договоры. Таким образом, Парижский мирный договор кардинально изменил политическую и стратегическую ситуацию в Центральной Европе: Пруссия значительно усилилась, стала гегемоном в объединении Германии, приобрела внушительное влияние на южногерманские государства. Франция, идя на конфликт с Пруссией, так и не смогла этого осознать.

Обострение противоречий. . Франко-прусская война явилась результатом столкновения политики Второй империи и нового агрессивного государства – Пруссии, желающей утвердить свое господство в центре Европы, путем объединения вокруг себя Германских земель.

Французские правящие круги рассчитывали в результате войны с Пруссией предотвратить объединение Германии, в котором они усматривали прямую угрозу преобладающему положению Франции на европейском континенте, и к тому же захватить левый берег Рейна. Французский император Наполеон III в победоносной войне искал также выход из глубокого внутриполитического кризиса, принявшего в конце 60-х годов угрожающий для его империи характер. Благоприятный исход войны, согласно расчетам Наполеона III, должен был укрепить и сильно пошатнувшееся в 60-х годах международное положение Франции.

Юнкерство и крупные военные промышленники Пруссии со своей стороны также стремились к войне. Они надеялись, разбив Францию, ослабить ее, в частности, захватить богатые железом и важные в стратегическом отношении Эльзас и Лотарингию. Бисмарк, считавший уже с 1866 г. войну с Францией неизбежной, искал лишь благоприятного повода к вступлению в нее: он хотел, чтобы Франция, а не Пруссия, явилась агрессивной стороной, объявившей войну. В этом случае можно было бы вызвать в германских государствах общенациональное движение за ускорение полного объединения Германии и тем самым облегчить преобразование временного Северогерманского союза в более мощное централизованное государство – Германскую империю под главенством Пруссии.

Франция хотела вступить в войну с Пруссией еще во время австро-прусской войны в 1866 г. Но быстрое окончание военных действий, сыграв на руку прусскому премьер-министру Бисмарку, на несколько лет отсрочило неизбежное начало войны между Францией и Пруссией.

После окончания войны Пруссии и Австро-Венгрии Наполеон III принялся решать другой волновавший его вопрос - о Люксембурге – компенсации, которую он хотел получить за нейтралитет. К началу 1867 г. французской дипломатии удалось добиться согласия со стороны голландского правительства на аннексию Люксембурга. Бисмарк же, твердо решив не отдавать Люксембург, прибег к обходному манёвру. Он не отказал прямо в согласии подписать договор. Он лишь несколько замедлил подписание, и постарался воспользоваться этим промедлением в своих целях.

Бисмарк видел вокруг себя признаки недовольства. Пруссия и связанные с ней федеральными узами государства не совсем безропотно переносили теперь разорительные вооружения. Чтобы умерить гнев народа, по - мнению канцлера, необходимо было возбудить патриотизм, который на три четверти состоит из ненависти к Франции. Верным средством достичь этого была война. Но надо было устроить так, чтобы эта война была объявлена Германии. Если бы прусский кабинет взял на себя ее инициативу. Южная Германия, как и Европа, возложила бы на него ответственность за войну. Необходимо было, чтобы всему германскому народу был брошен вызов. Такая комбинация способствовала бы предотвращению того, чего больше всего страшился Бисмарк: дипломатического или даже вооруженного выступления России против Пруссии. Но и эти опасения были развеяны после встречи с русским императором, который, будучи настроенным против Австрии, заподозренной им в желании вызвать волнения в Польше, обещал взамен благожелательного отношения Пруссии к русской политике на Востоке не препятствовать её продвижению к Рейну.

Бисмарк добился того, что смог убедить Францию в своей неготовности к войне и негативном отношении к ней всего населения Пруссии, он устроил так, что Беннигсен, лучший оратор и вождь национал-либеральной партии, получил информацию, будто Бисмарк готов отдать Люксембург и робеет перед Францией. Беннигсен организовал демонстрацию, прямо направленную против мнимой уступчивости Бисмарка. Он собрал больше семидесяти подписей членов рейхстага под петицией, протестующей против аннексии Люксембурга. Бисмарк делал вид, что сильно смущен, оправдывался и извинялся. А затем в дальнейших переговорах с Францией он сослался на то, что оппозиция рейхстага не позволяет ему содействовать аннексии Люксембурга.

Но наивысшим накалом между отношениями двух государств явился дипломатический кризис, связанный с вопросом о кандидатуре на вакантный королевский престол Испании. 1 июля 1870 г. во французских газетах была опубликована телеграмма, что на пустующий престол Испании правительством была предложена кандидатура прусского принца Леопольда из боковой линии Гогенцоллерн-Зигмаринген. На самом деле этот вопрос обсуждался уже с 18 марта в Берлине, где Бисмарк, Роен и Мольтке в обстановке полной секретности настоятельно советовали Леопольду принять испанскую корону.

Эти события вызвали глубокое недовольство и протест со стороны Наполеона III, так как французы не могли допустить, чтобы одна и та же династия Гогенцоллернов правила и в Пруссии и в Испании, создавая с двух сторон опасность для Французской империи.

Таким образом, когда кандидатура Леопольда стала официальной, и в Эмс явился французский посол в Пруссии – Бенедетти. В разговоре с ним прусский король ограничился словами о том, что лично он никогда не хотел завоевать испанский престол ни для кого из своих родственников. По окончании этой встречи Вильгельм I тотчас же постарался довести до сведения и самого Леопольда и его отца, принца Антона Гогенцоллерн-Зигмарингенского, что было бы желательно отказаться от испанского престола. Что и было исполнено.

Если бы французское правительство систематически не искало войны, оно должно было удовлетвориться проявленными прусским королём добрыми намерениями. Но французское правительство потребовало, чтобы он как глава династии Гогенцоллернов официально одобрил такой отказ и, кроме того, дал гарантию, что со стороны принца Леопольда никогда не повторятся подобного рода притязания. Король Вильгельм в депеше, посланной им 13 июля из Эмса в Берлин для сообщения дипломатическим агентам Пруссии за границей и представителям печати, соглашался с первым требованием, но отказывался удовлетворить второе. До опубликования депеши Бисмарк преднамеренно изменил ее текст таким образом, что она приобрела оскорбительный для французского правительства тон и смысл. Он рассчитывал, что во Франции хотя бы на один день ей поверят, и что этого будет вполне достаточно, чтобы получить желаемый результат - агрессию со стороны Франции.

Европейские державы старались всеми силами предотвратить войну. Нотой от 11 июля министр иностранных дел Австрии граф Бейст поручал своему послу сообщить французскому министру, что если тот будет упорствовать в своём намерении начать войну с Пруссией, он не должен рассчитывать на австро-венгерский союз. Венский кабинет оставался верным своим обязательствам, но он не желал, чтобы за него решали такие серьёзные вопросы. Другие страны также весьма благоразумно убеждали Францию занять примирительную позицию.

Отношение европейских держав к франко-прусскому конфликту с самого начала оставалось вполне нейтральным. Французский посол в Петербурге, генерал Флери, пользовался расположением императора Александра II, но это не могло повлиять на русскую политику в смысле благоприятного для Франции вмешательства в конфликт. Во-первых, образ действий Франции и Пруссии в критический 1863-й год надолго определили отношение Александра II к обеим державам, во-вторых, большое значение имели родственные связи русского и прусского дворов, в-третьих, император Александр III был раздражён вызывающим поведением французской дипломатии относительно Пруссии. «Вы думаете, что только у вас есть самолюбие»,-сказал он Флери, встретившись с ним после получения телеграммы о разговоре Бенедетти с Вильгельмом в Эмсе. Доброжелательный по отношению к Пруссии нейтралитет России был важен ещё и потому, что Россия обусловила его полным невмешательством в войну прочих держав, в противном случае Россия грозила стать на сторону Пруссии.

Австрийское правительство, мечтавшее с 1866 года о реванше и о возвращении влияния на Германию, было этим заявлением совершенно парализовано; резервная прусская армия, в первые месяцы войны стоявшая у Глогау, также произвела на Австрию весьма сильное впечатление, и она сохранила полный нейтралитет.

Италия в начале конфликта несколько беспокоила Бисмарка внезапным увеличением своей армии и другими приготовлениями, но уже после первых побед Пруссии обнаружилось, что итальянское правительство воспользуется отозванием из Рима французского отряда, чтобы занять Рим.

Английская политика, при некоторой двойственности в критические, июльские дни, очень скоро оказалась недружелюбной относительно Франции. 18 июля в палате лордов и палате общин министерство заявило, что Англия будет держаться строжайшего нейтралитета. «Times» называл войну преступной, в «Daily News» говорили о «запятнанном кровью» французском императоре. Ещё более это настроение усилилось, когда 24 июля Бисмарк показал лорду Лофтусу проект Франко-прусского договора, составленного Бенедетти в 1867 году, по которому Пруссия обязывалась помочь Наполеону «приобрести» Люксембург и Бельгию. Этот проект Бенедетти легкомысленно оставил в руках Бисмарка, который теперь и ознакомил с ним в оригинале иностранных послов. Не только Бенедетти, но и Наполеон III были поставлены этим разоблачением в чрезвычайно невыгодное положение.

Пруссия являлась как бы охранительницей от Европы от посягательств и алчности Франции. Всё же английское правительство относилось, в целом, сочувственнее к Франции, нежели общественное мнение. Пруссия уже в середине сентября жаловалась английскому кабинету на то, что английские суда провозят во Францию оружие, уголь, съестные припасы – занимаются военной контрабандой, но английский кабинет сначала медлил запретить эту контрабанду, а потом, после издания запрещения в конце ноября, смотрел сквозь пальцы на его нарушения.

Соединённые Штаты с полным сочувствием относились к Германии, так как после мексиканской экспедиции Наполеона III там не любили, тем более что во время Гражданской войны он покровительствовал Южным штатам. По мере прусских побед настроение, однако, стало двоиться, а когда была провозглашена французская республика, очень многие, сочувствовавшие Пруссии только из ненависти к Наполеону, перешли на сторону Франции.

Второстепенные державы все, подобно первоклассным, остались нейтральны. Больше всего в Пруссии высказывалось опасений по поводу Дании, которая могла сделать попытку вернуть отнятые у неё провинции, но она на это не отважилась.

Итак, не запасшись ни одним союзником, с неподготовленной, гораздо меньшей и хуже вооружённой армией, не имея порядочных военных карт своей же страны, Наполеон III начал эту роковую для его династии и для Франции войну.

Несмотря на настоятельные просьбы вернуться к переговорам, 17 июля 1870 года Наполеон III объявил войну Пруссии. К этому его призывали новый премьер-министр Эмиль Оливье, императрица Евгения, а также усиленная пропаганда в прессе. Таким образом, Франция выступила в качестве нападающей стороны.

Вступая в войну, Наполеон III рассчитывал стремительным вторжением французской армии на территорию Германии до завершения мобилизации в Пруссии изолировать Северогерманский союз от южногерманских государств, и таким образом обеспечить, по меньшей мере, нейтралитет этих государств. Французское правительство было уверено, что, получив военное преимущество в самом начале кампании, оно после первых побед над Пруссией приобретет союзников в лице Австрии, а, возможно, и Италии.

Но французские войска очень сильно уступали противнику в численности, так как мобилизация армии протекала крайне беспорядочно. Призванным солдатам приходилось отправляться в дальний путь, иногда на многие сотни километров, чтобы получить необходимое снаряжение. Организаторские навыки и военные знания командного состава, боевая выучка солдат их тактическая подготовка были намного слабее, чем в прусской армии.

Медлительность, с какой французское командование развертывало кампанию, позволила военному министру Пруссии фон Роэну беспрепятственно завершить мобилизацию северо - и южногерманских (с территории Баварии, Бадена и Вюртемберга) войск. Прусское командование имело тщательно разработанный план кампании, автором которого был фельдмаршал Мольтке. Немецкая артиллерия была снабжена орудиями, которые значительно превосходили французские пушки по дальнобойности и быстроте стрельбы. Превосходство французов в области других видов вооружения, в частности, стрелкового оружия не было ими надлежащим образом использовано.

I этап: От начала военных действий до падения империи.

После объявления войны Францией 15 июля 1870 года, в обоих государствах практически одновременно началась мобилизация. Но в Германии мобилизация и концентрация войск проходила по заранее тщательно разработанному плану, с использованием всех потенциальных возможностей железных дорог. Во Франции же мобилизация была беспорядочной и неполной. К 17 июля, совершенно неожиданно для Франции, начинается мобилизация в южногерманских княжествах Бавария, Баден и Вюртемберг, саксонские войска составили авангард союзного корпуса принца Фридриха-Карла. Уже к 31 июля три хорошо оснащённые армии, численностью 380 тысяч человек были сосредоточены на границе к западу от Рейна. Первая армия – численностью 60 тыс. чел. Под командованием генерала Карла Фридриха фон Штейнмеца – между Триром и Саарбрюкеном. Вторая армия, численностью 175 тыс. чел. под командованием кронпринца Фридриха – Карла – между Бингеном и Мангеймом. Третья армия, численностью 145 тыс. чел. под командованием кронпринца Фридриха – Вильгельма –между Ландау и Герменсхаймом. Номинально общее командование всеми армиями осуществлял король Вильгельм I, в действительности же – генерал Хельмут фон Мольтке и его эффективный Генеральный штаб. Прусская разведка досконально определила боевой порядок французской армии. Целью кампании являлись полное уничтожение французской армии на поле боя, а затем – взятие Парижа. Была создана также резервная армия, численностью 95 тыс. чел. на случай, если в войну вступит Австрия.

Французская армия, численностью 224 тыс. чел. была разделена на 8 армейских корпусов, рассредоточенных вдоль границ от Тьонвиля до Страсбурга с обороной, эшелонированной вплоть до укреплённой линии Мец – Нанси – Бельфор. Транспорт был импровизированным, тыловое обеспечение – скудным, части – недоукомплектованными. Командование из Меца осуществлял сам Наполеон III вместе со своим некомпетентным военным министром Эдмоном Ле Бефом. Единственным планом кампании был обращённый к народным массам призыв: «На Берлин». Разведки не существовало в принципе. Наполеон III отдал приказ к общему выступлению.

После первой стычки между 1-й немецкой армией и 2-м французским корпусом, Наполеон отдал запоздалый приказ о формировании двух армий: Эльзасской ( состоявшей из 3 южных корпусов под командованием маршала Мари Эдма Патриса Мориса Мак-Магона, и Лотарингской ( состоявшей из 5 оставшихся корпусов под командованием маршала Ахилла Франсуа Базена). Штаба армий образованы не были – подразумевалось, что командующие будут осуществлять управление войсками через существующие штабы корпусов.

Ранним утром 4 августа, наступавшая четырьмя колоннами армия кронпринца Фридриха – Вильгельма наткнулась у реки Лаутер на авангардную дивизию одного из корпусов армии маршала Мак-Магона. Два других корпуса ещё не успели подтянуться, хотя одна из дивизий подошла позже, днём. В результате короткого, но жестокого боя французы потеряли 1 тыс. 600 человек убитыми и ранеными и ещё 700 пленными. Немецкие потери составили 1,500 чел. Маршал Мак-Магон отступил и занял оборону на лесистом плато на берегу реки Лаутер.(сражение при Вёрте) Подтянув главные силы, кронпринц Фридрих-Вильгельм обошёл оба фланга французов и при поддержке огня 150 орудий сконцентрировал основной удар на правом. Мак-Магон принёс в жертву кирасирскую дивизию генерала Боннемана, послав её в храбрые, но самоубийственные атаки под Эльзасхаузеном, однако так и не смог избежать окружения. Под прикрытием артиллерии он отступил к Фрёшивиллеру. Здесь он задержался до наступления темноты, после чего без особых затруднений продолжил отступление – за Вогезы, к Шалон-сюр-Марн (7-14 августа). В этом сражении из 125 тысяч человек и 312 орудий потеряли 8 тысяч 200 человек убитыми и ранеными, а также 1 тысячу 373 человека пропавшими без вести. Французы из 46 тысяч 500 человек и 119 орудий потеряли 10 тысяч 760 человек убитыми и ранеными, а также 6 тыс. 200 чел. взятыми в плен. Вогезский рубеж был прорван, путь на Париж – открыт. Армия кронпринца Фридриха – Вильгельма планомерно продвигалась к реке Маас.

(Сражение у Шпихернских высот) К 6-му августа 1-я и 2-я прусские армии вошли в Лотарингию, где находилась поделённая на три, слишком отдалённые друг от друга группировки армия маршала Базена. Юго-восточнее Саарбрюкена 2-й корпус генерала Шарля Огюста Фроссара весь день удерживал Шпихернские высоты – до тех пор, пока не возникла угроза окружения с обоих флангов вводимыми в бой частями армии генерала Карла Фридриха фон Штейнмеца и корпусами принца Фридриха – Карла. Маршал Базен не предпринял ни малейшей попытки прислать подкрепления. В результате французы были выбиты со всех позиций и вынуждены отступить к Мецу. Из принимавших участие в бою 29 тыс. 980 французских солдат, 1,982 были убиты и ранены, 1,096 пропали без вести. Измученные прусские войска не стали преследовать отступившего противника.

Послав 3-ю армию преследовать войска армии Мак-Магона, генерал Хельмут фон Мольтке силами 1-й и 2-й армий по максимально широкому фронту гнался за маршалом Франсуа Базеном, изнуряя французов молниеносными и дерзкими атаками. В стратегическом плане наступление пруссаков могло разделить две французские армии, лишив Базена линий коммуникаций.

Потрясённый последними поражениями, Наполеон III 12 августа сложил полномочия и удалился в Верден. Смещённого военного министра Ле Бефа сменил генерал Шарль де Кузен-Монтобан, граф Паликао, Маршал Базен, возглавивший реорганизованную Рейнскую армию, отступил к крепости Мец, а маршал Мак-Магон перегруппировку сил у Шалон-сюр-Марн. Под натиском прусской 1-й армии маршал Базен 15 августа вынужден был отступить за Мозель. Он надеялся выдвинуться к Вердену и соединиться с частями маршала Мак-Магона. Но 2-й армия немцев, форсировав реку у Понт-а-Мусона, лишила его такой возможности. Всё ещё надеясь вырваться, Базен сконцентрировал силы между Орном и Мозелем, опираясь правым флангом на Мец.

Выступив на север, принц Фридрих – Карл на рассвете 16 августа пересёк дорогу Верден - Мец и наткнулся на французов. Его авангард под командованием генерала Карла фон Альвенслебена немедленно начал наступление; остальные части поспешили на звук артиллерийских выстрелов. Атака французской кавалерии была отбита со значительными потерями. Наступление немцев развивалось по обычной схеме, заключавшейся в концентрации сил на поле боя, и незначительная стычка вскоре переросла в настоящее сражение. Следовавшие одна за другой кавалерийские атаки обеих сторон к полудню превратились в беспорядочную свалку огромных масс всадников, продолжающуюся около часа, пока обе стороны, не отступили, после чего принц Фридрих – Карл смог продолжить наступление на Резонвиль. Исход этого боя не был ясен, поскольку сразу же после окончания этого самого кровопролитного сражения франко-прусской войны обе стороны разбили лагеря неподалёку друг от друга, прямо на поле боя. Немцы потеряли около 17 тысяч человек, французы – более 16 тысяч. На следующий день маршал Базен, развернувшись вокруг собственного левого фланга, без потерь отошёл к Мецу, потеряв всякую надежду на прорыв, и его армия, численностью 115 тыс. чел. заняла новые позиции по фронту, протяжённостью 11 км, между Мозелем и Орном. Ядро немецкой армии – около 200 тысяч человек – оказалось между войсками маршала Базена и Парижем и начало движение к столице, оставив к востоку от Меца лишь один усиленный корпус.

(Битва при Гравелоте). Силами 2-й армии, 18 августа генерал Хельмут фон Мольтке направил основной удар на левый фланг противника. Главной целью этого сражения был посёлок Сен-Прива-ла-Монтень. Принц Фридрих-Карл бросил прусскую гвардию в серию атак на посёлок, обороняемый 4-м корпусом маршала Франсуа Канробера. С самого раннего утра 23 тысячи французов отражали атаки 100 тысяч немцев, а маршал Базен игнорировал все призывы о помощи. Затем к Ронкуру, обойдя французов с фланга и угрожая их тылу, подошёл Саксонский корпус. После кровопролитных боёв за каждый дом, маршал Канробер отвёл оставшихся в живых к Мецу. В то же время на правом фланге немцев шёл бой, практически независимый от остальных событий. Два германских корпуса нанесли удар по французам к востоку от Гравелота, но затем застряли в овраге за городом. Попытки вырваться из боя привели к панике, и потоки бегущих хлынули на запад через Гравелот. Гениальная контратака французов была остановлена артиллерией принца Крафта цу Гогенлоэ-Ингельфингена и действиями самого Хельмута фон Мольтке, успевшего подтянуть подкрепления и, таким образом, предотвратить поражение. До самой полуночи, пока вести об успехе в Сен-Прива-ла-Монтень не достигли генерала фон Мольтке, немцы не были уверены в победе. Предприми маршал Базен попытку контратаки всеми имеющимися у него силами, и выход из окружения мог бы оказаться успешным. Однако вместо этого он занял пассивную позицию, передав всё управление операцией командующим корпусами. Массированной контратаки французов так и не последовало, и Хельмут фон Мольтке беспрепятственно замкнул кольцо окружения.

Маршал Мак-Магон, отвечая на панические призывы правительства, со 120-тысячной армией при 393 орудиях выступил из Шалон-сюр-Марн 21-го августа. Мощь его армии и ход операции широко рекламировались в прессе. Мак-Магона сопровождал Наполеон III. Выбор северного маршрута, сам по себе достаточно глупый, подразумевал фланговый обход. Генерал фон Мольтке принял такой манёвр. В то время как 1-я и часть 2-й германских армий под командованием принца Фридриха-Карла блокировали Мец, оставшаяся часть 2-й армии, получившая название Мёзской, под командованием саксонского кронпринца Альберта выдвинулась на запад, навстречу прусскому кронпринцу Фридриху-Вильельму, чья 3-я армия форсированным маршем шла через Аргоннский лес наперерез наступавшим войскам маршала Мак-Магона.

К 29 августа с частью армии маршал Мак-Магон форсировал Мёз неподалёку от дер. Дузи. Мёзская армия, под командованием саксонского кронпринца Альберта, наступая по обоим берегам реки, вынудила его отступить к Седану после серии стычек: у Нуара, Бомона и Мозеля. Последняя стычка у Бас-Йюса (31 авг), в которой был ранен маршал Мак-Магон, закончилась тем, что французы отступили к Седану. Прусская армия снова оказалась между французскими войсками и Парижем. Прусский кронпринц, чья 3-я армия вела наступление по левому берегу Мёза через Вадлинкур и Доншери, пересёк реку по понтонному мосту и вышел на равнину к северу от Седана, замкнув, таким образом, кольцо окружения французской армии. Нерешительные попытки вырваться из Меца были пресечены Фридрихом-Карлом.

(Сражение под Нуасвилем) 31 августа, осаждённый в Меце 2-й армией принца Фридриха-Карла маршал Франсуа Базен предпринял не слишком решительную вылазку, надеясь соединиться с наступающей от Шалон-сюр-Марна армией Мак-Магона. Поначалу французам сопутствовал успех, и они укрепились на занятых в течение дня позициях близ Нуасвиля. Но их попытки дальнейшего продвижения были на следующий день пресечены, и части маршала Базена, потеряв около 3 тысяч 500 чел. оказались вновь отброшенными к Мецу. Прусские потери составили приблизительно 2.700 чел. После этого начавшаяся 8 августа осада Меца продолжалась до 27 октября.

( Сражение у Седана) 1 сентября раненого маршала Мак-Магона сменил на посту командующего армией генерал Огюст Дюкро. Ситуация была удручающей: тыл его армии оказался прижат к бельгийской границе, а 200-тысячная армия генерала Хельмута фон Мольтке напирало с юга, запада и севера. Во время отчаянной попытки прорыва французская кавалерия была рассеяна ружейным огнём немецкой пехоты, а 426 орудий, расположенных полукругом на высотах вокруг Седана, подвергли французские позиции разрушительному обстрелу. Атаки немецкой кавалерии, в свою очередь, были отбиты огнём французских митральез. Прорыв на северо-восток не удался, и днём генерал Огюст Дюкро предпринял попытку удара в южном направлении, также закончившуюся неудачно. К пяти часам вечера поражение стало очевидным. Французская армия отступала к крепости и городу, подвергаемому разрушительному артобстрелу, теперь уже из более чем 700 орудий. Назначенный командующим взамен раненого Дюкро генерал Эммануэль де Вимпфен, убеждал императора встать во главе армии и лично предпринять последнюю попытку прорыва окружения. Наполеон III отказался приносить солдат в жертву, вышел под белым флагом из крепости и признал своё личное поражение перед прусским королём Вильгельмом I. Генерал де Вимпфен затем сдался в плен вместе с армией ( 83 тысячи чел. при 449 орудиях). Потери французов составили 17 тыс. чел; немцев – 9 тысяч чел.

Война, казалось, была закончена. Половина французской действующей армии капитулировала, вторая половина оставалась окруженной в Меце. Теперь Франция располагала лишь цепью крепостей по восточной границе, главными из которых были Страсбург, Верден и Бельфор. Подходившие прусские подкрепления постоянно уменьшали число таких крепостей. 1-я и 2-я немецкие армии продолжали сжимать железное кольцо вокруг группировки маршала Базена в Меце, а 3-я армия и Мёзская армии наступали на Париж. По мере их продвижения вся Франция вспыхивала небывалым огнём народного сопротивления.

II этап: От образования Третьей республики до окончания войны.

Итак, после разгрома армии Мак-Магона и пленения императора Наполеона III, империя пала. Те цели, которые преследовал в войне Наполеон III стали бессмысленны: престиж империи и борьба за доминирование в Европе, с падением империи отпали сами собой.

Но, в отличие от целей, проблемы этой войны никуда не делись. Противник продолжал оставаться на французской земле и вести свою захватническую войну. С этого момента для Франции война стала иметь другое значение: главной целью являлась борьба за национальную свободу французов, освобождение французской территории от оккупантов.

Как только известия о поражении армии под Седаном достигли Парижа, в нём сразу вспыхнуло восстание горожан. 4 сентября парижане захватили Законодательный корпус. При создании нового правительства инициативу взяли буржуазные республиканцы. Было создано Правительство национальной обороны. Главой которого стал генерал Луи Жюль Трошю, министром иностранных дел – Фавр, внутренних – Леон Гамбетта.

В качестве военного коменданта города, Трошю выставил на его защиту 120 тысяч спешно мобилизованных солдат, 80 тысяч призывников и 300 тысяч неуправляемых и анархистски настроенных национальных гвардейцев.

Тем временем к 19 сентября немецкие войска плотно обложили Париж и приступили к планомерной его осаде. Хельмут фон Мольтке не намеревался бездумно растрачивать силы на лобовые удары по глубоко эшелонированной и мощной системе оборонительных сооружений, в два ряда опоясывавших город. Окружив Париж осадным кольцом, король Вильгельм I, расположился в Версале – загородной резиденции французских монархов. Здесь они с Мольтке стали ждать, когда голод сломит столицу. Для Мольтке стало сюрпризом постоянные нападение «вольных стрелков» на коммуникации немецкой армии, а также создание в долине Луары новой французской армии. Леон Гамбетта, бежавший из Парижа на воздушном шаре – единственном средстве связи с внешним миром, организовал работу Временного правительства в Туре (11 октября) и начал общенародную кампанию сопротивления. Генералу Мольтке приходилось заниматься одновременно осадой двух крупных городов, другими боевыми операциями и постоянной борьбой с партизанами, серьёзно снижавшими эффективность работы германской армии.

Не выдержав осады, длившейся с 8 августа, маршал Базен 27 октября сдал крепость Мец. Основными причинами тяжелых потерь стали нерешительность командующего и голод, а не оружие противника. В плену у немцев оказались трое маршалов Франции, 6 тысяч офицеров и 173 тысячи солдат; кроме того, пруссаки захватили 56 знамён, 622 полевых орудия, 72 митральезы, 876 крепостных пушек и около 300 тысяч винтовок. Впоследствии маршал Базен предстал перед трибуналом, был осуждён за измену приговорён к 20 годам тюремного заключения. В свете этих событий в Париже уже начались акции неповиновения правительству. Жители Парижа вышли 31 октября 1870 г. с протестом против действий правительства. Они захватили ратушу, арестовали часть членов правительства, создали революционный орган власти – Комитет общественного спасения. Неоякобинцы Делеклюз и Пиа, добивались избрания Коммуны как единственной меры спасения от гибели, которая действовала бы наряду с правительством по примеру Парижской коммуны 1792–1794 гг.

Но Правительство Национальной обороны вовремя взяло ситуацию под контроль, были использованы верные ему войска, к 1 ноября произведён ряд арестов, которые позволили расстроить планы восставших. 3 ноября на плебисците, парижане, в своём большинстве, поддержали правительство генерала Трошю.

В октябре Хельмут фон Мольтке использовал проверенные в осадных действиях войска для проведения принявших неожиданно крупный масштаб операций в долинах Луары Сарты, когда неопытная новая французская армия предприняла несколько храбрых, но неудачных попыток выступить на помощь осаждённому Парижу. Боевые действия, сопровождаемые партизанскими диверсиями на прусских коммуникациях, продолжались всю зиму.

В самом же Париже, несмотря на голод, защитники города не давали покоя осаждающим. Удачному завершению операций в значительной степени мешал мятежный дух национальных гвардейцев, неожиданный бунт которых 31 декабря поставил под угрозу всю оборону города. Две главные попытки прорыва 29-30 ноября и 21 декабря после некоторого начального успеха были отражены.

Наступающая новая французская армия, в бою у Кульмье одержала победу над баварским корпусом и вынудила немцев отступить от Орлеана, но затем французское наступление было остановлено подоспевшим подкреплением пруссаков.

Луарская армия генерала Луи Жана Батиста д`Орелля де Палладина столкнулась под Орлеаном со 2-й армией принца Фридриха – Карла. В разразившемся двухдневном сражении французы разделили свои войска – генерал Шанзи с частью Луарской армии был вынужден вести борьбу с превосходящими силами противника, генерал Шарль Бурбаки с другой частью армии выступил на восток, на подмогу осаждённому немцами Бельфору. В результате пруссаки повторно оккупировали Орлеан.

Тем временем, с 5 января осаждённый Париж стал подвергаться систематическим обстрелам, что вызвало рост негодования французов.

На севере генерал Луи Федэрб пытался противостоять попыткам немцев усмирить Северную Францию, дав им не приведшее к определённому исходу сражение при Аллюэне (23 декабря). 2-3 января состоялось сражение с армией генерала Августа Карла фон Гебена у Бапома. А в бою у Сен-Кантена, 19 января, войска генерала Федэрба потерпели серьёзное поражение, хотя и смогли без паники отступить и даже остановить немецкое преследование. Генерал Федэрб немедленно начал подготовку к очередному наступлению, что вызвало тревогу у немцев, армия которых была в достаточной степени ослаблена неожиданно эффективным сопротивлением французов во всех отдалённых провинциях.

В долине Луары немцы отразили отчаянную попытку наступления, предпринятую 10-12 января генералом Антуаном Шанзи. Недоверие к боеспособности собственных войск заставило генерала Шанзи отступить на запад, однако он по-прежнему представлял угрозу для немецких войск.

На востоке из приграничных крепостей у Франции оставался лишь Бельфор. Генерал Шарль Бурбаки со своими 150 тысячами необученных солдат заставил перейти к обороне 60 тысяч осаждавших город солдат генерала Карла Вильгельма Вердера. 15 января Бурбаки атаковал позиции Вердера на реке Лизан на расстоянии пушечного выстрела от крепости. Поражение французов через три дня ожесточённых боёв явилось результатом некомпетентности генерала Бурбаки и Джузеппе Гарибальди. Потери немцев составили почти 1 тыс. 900 чел; французов – более 6 тыс. чел. После неудавшейся попытки самоубийства генерала Бурбаки, его сменил на посту командующего армией уже больной генерал Жюстен Кленшан. Когда к немцам подошли подкрепления под командованием генерала Эдвина фон Мантейфеля, армия Кленшана оказалась зажатой между двумя германскими группировками и прижатой к швейцарской границе. С 83 тысячами солдат Кленшан отступил на территорию Швейцарии, где вскоре скончался и был похоронен в Порталье.

19 января правительство организовало под Парижем крупную военную вылазку, продолжавшуюся до 20 января. Плохо подготовленная операция привела к гибели тысяч народных бойцов. Возмущенные подобным поведением правительства, рабочие Парижа подняли 22 января 1871 г. новое антиправительственное восстание, которое потерпело поражение, и вместе с последовавшими за ним массовыми арестами революционеров, закрытием клубов и демократических органов печати, запрещением народных собраний облегчили правительству осуществление сдачи Парижа неприятелю. Не лучшим образом повели себя и национальные гвардейцы, которые во время попытки прорыва блокады открыла предательский огонь по французским регулярным войскам. Потеряв всякую надежду на освобождение, Луи Жюль Трошю заключил перемирие.

Капитуляция состоялась 28 января 1871 г. в Версальском дворце. Правительство Трошю – Фавра полностью приняло тяжелые и унизительные для Франции требования победителя

Оно предусматривало капитуляцию Парижа, уплата в двухнедельный срок 200 млн. франков контрибуции, все солдаты французской регулярной армии и ополченческий гарнизон города стали военнопленными, все форты вокруг столицы отходили к немцам. По просьбе французской стороны – как оказалось впоследствии, недальновидной - условия перемирия не предусматривали разоружения национальной гвардии, которой отводились полицейские функции по управлению беспокойным населением Парижа.

Немецкие войска имели право войти в Париж, что они, 1 марта, триумфально сделали.

Мне кажется целесообразным сказать несколько слов о роли Парижской коммуны в этой войне. Естественно, большой роли она не играла, но косвенно всё же повлияла на исход военных действий.

Ещё 8 февраля в Париже прошли выборы в Национальное собрание, по окончанию его избрания Правительство Национальной обороны было упразднено. 26 февраля Тьер, Фавр и Бисмарк подписывают предварительный мирный договор в Версале. А уже 10 марта в Версаль перебирается всё Национальное собрание, якобы, чтобы избавиться от давления мятежного Парижа. Это были их первая ошибка, так как город остался без власти. Вторая ошибка заключалась в слишком жёсткой политике восстановления экономики, которая затронула многие слои города и вызвала негодование с их стороны. В результате наиболее недовольные (ими были, как правило, и наиболее зажиточные горожане) стали покидать город. В итоге это позволило повысить влияние рабочих национальных гвардейцев на городское население. Но особенно их авторитет возрос после их действий во время оккупации города немцами – они призывали народ сохранять спокойствие, а также сумели сохранить артиллерию, перенеся её в безопасные районы Монмартр и Бельвиль.

После этого можно смело утверждать, что гвардейцы перехватили у Тьера власть в городе. В ночь с 17 на 18 марта он попытался было захватить городскую артиллерию гвардейцев, но гвардейцы вовремя среагировали и предотвратили эту диверсию. В результате Тьер был вынужден бежать в Версаль. Здесь вполне отчётливо сложилось двоевластие.

18 марта была провозглашена Парижская коммуна, которая отодвинула заключение окончательного мирного договора. Этим положением вещей воспользовались германские руководители, поскольку внутриполитический конфликт французских властей позволял их армии находиться на территории Франции, неопределённое время, следовательно и пользоваться её богатствами, тем самым ослабляя своего главного противника на европейском континенте.

В итоге Тьер был вынужден обратиться за помощью к Бисмарку с просьбой помочь французской буржуазии в подавлении Парижской коммуны. Бисмарк приказал отпустить часть французских пленных для использования их в борьбе против революционного Парижа. Кроме того, прусским оккупационным войска был отдан приказ не пропускать продовольствие в осаждённый Париж. В итоге Бисмарк отдал Тьеру около 130 тыс. бойцов, у Коммуны имелось лишь 50 тыс. чел. Есть мнение, что это был сговор между французской и прусской реакцией, но на самом деле это не так. На Франкфуртском мирном договоре Бисмарк вычел с Тьера за всё.

Но Парижская коммуна была обречена: со 2 апреля начались постоянные штурмы версальцев Парижа, к 21 мая они вошли в Париж, а 24 взяли Венсенский форт – последний оплот коммунаров.

Франкфуртский мирный договор и его последствия. 6 мая 1871 г, во Франкфурте-на-Майне начались переговоры между Фавром и Бисмарком относительно заключения окончательного мирного договора. Он был подписан через 4 дня 10 мая 1871 года.

В своих основных положениях он воспроизводил предварительные условия прелиминарного соглашения от 26 февраля, но в некоторых отношениях он усугублял положение Франции.

Побежденная страна должна была выплатить контрибуцию в 5 млрд. франков. Срок уплаты был установлен до 2 марта 1874 г. Помимо этого французское правительство принимало на себя все расходы по содержанию немецких оккупационных войск, которые оставались на территории страны до полной выплаты контрибуции. Так же существовало условие, что контрибуция не может выплачиваться в билетах Французского банка. По требованию Бисмарка это должны были быть золото или серебро, английские, прусские, нидерландские, бельгийские банковые билеты.

Договор также оговаривал, что одни лишь департаменты Соммы, Нижней Сены и Эры будут эвакуированы после первого взноса в 500 миллионов, департаменты же Сены, Уазы, Сены и Уазы, Сены и Марны останутся оккупированными до тех пор, пока германское правительство не сочтёт, что порядок во Франции в достаточной степени обеспечен; тем не менее, их эвакуация будет произведена не позднее, чем после уплаты полутора миллиардов. До эвакуации парижских фортов французское правительство смогло содержать к северу от Луары лишь 80 тысяч солдат.

Согласившись оставить Франции небольшую территорию в районе Бельфора, Бисмарк «взамен» добился передачи Германии богатого железорудного района к западу от Тионвиля в Лотарингии. Тем самым Франция была лишена важнейших промышленных провинций и в экономическом отношении значительно ослаблена. Но самым большим достижением для Бисмарка и Мольтке было присоединение к Германии Эльзаса и Восточной Лотарингии вместе с важным стратегическим районом – крепостью Мец.

Франко-прусская война завершила целый ряд глубоких перемен в политическом положении Европы. Осуществилось национальное объединение Германии - создалась новая великая держава, находившаяся под руководством агрессивных, милитаристских сил. Раньше сравнительно небольшая Пруссия была восточным соседом Франции и западным России. Теперь у их границ – в центре Европы - возникла мощная военная держава – Германская империя, которая в войне один на один была способна разгромить любого противника. В то же время закончилось национальное объединение другой страны – Италии, и вместо восьми мелких итальянских государств, Франция очутилась в соседстве с сильным объединенным королевством. Словом, раньше между великими державами континента имелась прослойка из слабых, мелких государств - это был своего рода буфер, несколько смягчавший соприкосновение великих держав. Теперь вместо этого буфера явились две новых милитаристских монархии. С их появлением территории доминирующих стран вплотную примкнули друг к другу. Международное положение стало более напряженным. Притом такая напряженность не была преходящим явлением: она стала неотъемлемым свойством новой международной обстановки.

Правители нового германского государства были убеждены, что война 1870–1871 гг. не ликвидирует векового антагонизма между Германией и Францией. Они стремились использовать свою победу для обеспечения Германии наиболее выгодной стратегической границы. Захват Эльзаса и Лотарингии по условиям того времени действительно давал Германии стратегические выгоды. Теперь между Францией и Германией, кроме рубежа по р. Рейн, высилась еще цепь Вогезских гор, трудно проходимых для большой армии. Таким образом, Эльзас имел важное оборонительное значение. Наоборот, стратегическое значение Лотарингии было наступательным. В Лотарингии немцы приобретали плацдарм, который приближал их к Парижу.

Конечно, не аннексия двух провинций породила франко-германский антагонизм. И до этой аннексии самые различные французские правительства веками вели борьбу за то, чтобы не допустить образования единого германского государства. После того как в 1871 г. единство Германии было достигнуто, Франция мечтала бы об ослаблении Германии даже и в том случае, если бы Эльзас и Лотарингия остались французскими. Но аннексия придала такую силу внутри Франции, какой без этого реваншизм никогда бы не приобрел.

На негативных настроениях в стране также сказалось слишком сильное экономическое и военное ослабление. В результате франко-прусской войны во Франции резко сократилось промышленное производство, уменьшился экспорт готовых изделий, импорт сырья, машин и угля. Французские финансы находились в столь плачевном состоянии, что по требованию Тьера доклад, составленный для Национального собрания, в течение некоторого времени держался в строгой тайне. Производство было дезорганизовано, железные дороги забиты военными эшелонами. К моменту прекращения военных действий французской армии как самостоятельной военной силы фактически не существовало. Значительная часть войск находилась в плену. Армия лишилась почти всех своих офицеров. В походных госпиталях и больницах насчитывалось более 73 тыс. раненых и больных.

Германские правящие круги стремились использовать Франкфуртский договор, прежде всего, для укрепления стратегических позиций Германии. В Берлине понимали, что Франция ещё долго не будет в состоянии начать и вести новую войну с Германией, но даже если бы она восстановила свою мощь в рекордно короткие сроки и попыталась напасть на Германию, вряд ли её нападение было бы неожиданным, т.к. цепь Вогезских гор невозможно было быстро перейти с большой армией.

Немаловажным фактором являлось то, что Германия осознала свою мощь, доминирующее положение в Европе, способность справиться с любым соперником. Естественно, что это привело к значительному напряжению отношений между великими державами. Но особенно сильно это сказалось после ухода Бисмарка с поста канцлера, когда его последователи ударились в империалистическую гонку с Францией и Англией. Когда своим стремлением перекроить колониальные владения обостряли международные отношения до критической точки, были инициаторами многих громких межгосударственных конфликтов и в конце концов довели дело до первой Мировой войны. Другими словами, франко-германская война, яркий пример: до чего может дойти целое государство и его народ, только из осознания своего подавляющего военного превосходства: невнимания к чужим интересам, презрения более слабых государств и их народов – одним словом зарождения милитаризма и национализма.

7. Причины, ход и итоги восстания 18 марта 1871 года в Париже. Выборы в Совет Парижской Коммуны, ее социальный и политический состав.

18 марта 1871 года в результате вооруженного восстания в Париже было сформировано революционное правительство анархистов и социалистов, вошедшие в историю как Парижская Коммуна. Она была провозглашена первым образцом диктатуры мирового пролетариата, однако спустя 72 дня пала под натиском войск так называемого «версальского правительства». 19 июля 1870 г. началась франко-прусская война 1870-71 гг. Франция катастрофический проигрывала Пруссии. 1 сентября поражение под Седаном. В конце октября крайний реакционер маршал Базен сдал Мец вместе со своей армией. 3 декабря 200-тысячная Луарская армия потерпела очередное поражение от немцев.

Началась осада Парижа: город обстреливался из тяжелой артиллерии. Зима была необычайно холодной. Чувствовалась нехватка продовольствия, спекулянты взвинтили цены. Посчитав положение безнадежным, правительство Трошю подписало 28 января 1871 г. перемирие уже с новоиспеченной Германской империей. Немецкая буржуазия не собиралась щадить побежденного противника, и в конце февраля Бисмарк продиктовал новому правительству Франции во главе с историком Тьером воистину грабительские условия будущего мирного договора, согласно которого:

- Франция выплачивала Германии 5 млрд. франков контрибуции;

- Германия аннексировала почти весь Эльзас и большую часть Лотарингии, где находились богатые залежи угля и железной руды;

- освобождение остальных оккупированных немцами французских земель должно было происходить по мере выплаты контрибуции.

Окончательный вариант мирного договора правительства Бисмарка и Тьера подписали 10 мая во Франкфурте-на-Майне. К марту 1871 г. в Париже сложилась революционная ситуация. Соглашение с немцами большинством жителей столицы было воспринято как национальная измена. Предложения создать Коммуну, которая взяла бы на себя властные полномочия, звучали все чаще и чаще: в батальонах Национальной гвардии, со страниц газет, в афишах и прокламациях. Состояние экономики за зиму стало и вовсе катастрофическим: 32% парижан абсолютно официально считались безработными.

Новое правительство во главе с Тьером очень своеобразно стало выводить страну из системного кризиса. В марте Национальное собрание перезжает из революционно настроенного Парижа в Версаль. Правительство начинает разоружать население столицы. Национальная гвардия, численность которой достигла 266 батальонов, перестала получать денежное содержание. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стала попытка правительства в ночь на 18 марта захватить пушки гвардейцев. Началось народное восстание. На сторону Национальной гвардии и жителей столицы перешла часть правительственных войск. Париж оказался в руках восставших. Тьер с верными ему частями бежал в Версаль.

В ночь на 18 марта 1871 г. правительство двинуло войска на Монмартр, в Бельвиль и другие рабочие районы Парижа, чтобы отобрать у национальной гвардии пушки, приобретенные на средства рабочих. С этого должна было начаться, по замыслу правящих кругов, разоружение пролетарских предместий Парижа, которые являлись главным препятствием к тому, чтобы восстановить монархический строй и возложить издержки войны на плечи народных масс. Войска, заняв высоты Монмартра и некоторые другие районы, захватили пушки и уже начали переправлять их в центр города. Национальные гвардейцы, застигнутые было врасплох действиями правительственных войск, взялись за оружие и при поддержке населения, в том числе и женщин, дали отпор попыткам вывезти захваченные орудия. Солдаты отказались стрелять в народ и арестовали Двух генералов (Леконта и Тома), которых затем расстреляли. Центральный комитет национальной гвардии, перейдя от обороны к наступлению, направил батальоны раоочих кварталов в центр города. Они заняли здания полицейской префектуры ряда министерств, вокзалы, казармы, мэрии некоторых округов, а поздно вечером ратушу, над которой водрузили красное знамя. Столица Франции оказалась в руках восставших рабочих.

Правительство Тьера бежало в бывшую резиденцию французских королей - Версаль (в 17-19 км от Парижа). Туда же были отведены и войска. Центральный комитет национальной гвардии стал временным правительством победившего пролетариата и примкнувшей к нему радикальной части мелкой буржуазии Парижа.

Большинство членов Центрального комитета национальной гвардии находилось во власти мирных иллюзий.

Не учитывая возможности вооруженной борьбы правительства против революционного Парижа, Комитет позволил Тьеру вывести свои войска из столицы. Часть руководителей революционного Парижа стояла за немедленное наступление на Версаль, но Комитет не сделал этого и не разгромил вооруженные силы контрреволюции в момент, когда они были крайне слабы: в эти дни правительство Тьера располагало только 27-30 тысячами солдат, притом сильно деморализованных. Эта ошибка позволила правительству Тьера оправиться от паники и вскоре укрепить армию.

Центральный комитет национальной гвардии допустил и другую серьезную ошибку. Он не принял немедленных мер против контрреволюционных элементов, продолжавших вредоносную деятельность в Париже и поддерживавших тесную связь с Версалем. Центральный комитет всецело занялся подготовкой выборов в Парижскую коммуну: он считал своей первоочередной обязанностью как можно скорее передать свои полномочия избранному всем населением Парижа органу, чтобы избежать возможных упреков в противозаконном захвате власти.

26 марта состоялись выборы в Парижскую коммуну. Они происходили на основе всеобщей подачи голосов, при большой активности избирателей. Было избрано 86 человек. 28 марта Коммуна была торжественно провозглашена на площади перед ратушей, где собрались жители Парижа и сто тысяч национальных гвардейцев, восторженно приветствовавших своих избранников.

Тем временем версальцы спешно приводили в боевую готовность свои вооруженные силы. Правительство Тьера не остановилось перед тем, чтобы обратиться за помощью к врагу Франции - правительству Германской империи. Уполномоченные Тьера просили разрешения довести численность версальской армии до 80 тыс. человек и отпустить для этого французских солдат и офицеров, находившихся в плену. Германское правительство охотно выполнило просьбу Тьера. Через пять дней после провозглашения Коммуны версальцы начали военные действия, атаковав передовые позиции коммунаров. Пролетариату Парижа была навязана гражданская война. С этого момента ему пришлось отстаивать свои революционные завоевания в упорной вооруженной борьбе с объединенными силами буржуазной контрреволюции.

Крайне неблагоприятным для Парижской коммуны обстоятельством было и то, что революционный Париж не получил серьезной помощи от провинциальных городов. В период между 19 и 27 марта в ряде крупных промышленных центров - Марселе, Лионе, Тулузе, Сент-Этьенне, Нарбонне, Лиможе, Ле-Крезо - произошли восстания и были провозглашены революционные коммуны. Активное участие в руководстве революционным движением в Бордо принимал видный французский социалист Поль Лафарг. 30 апреля в Лионе, во время муниципальных выборов, снова вспыхнуло восстание. Однако провинциальные коммуны держались очень недолго: по 3-4 дня. Только в Марселе Коммуна существовала 10 дней. Отсутствие прочной связи между отдельными очагами революционного движения в провинции и серьезные ошибки его руководителей облегчили версальскому правительству разгром этих восстаний.

Попытка провозгласить коммуну была предпринята также в г. Алжире, где выступили местные рабочие и демократы, но она потерпела неудачу. Одновременно с этим арабское население Алжира подняло национально-освободительное восстание против гнета французских колонизаторов, принявшее широкий размах. Правительству Тьера удалось подавить это движение только в начале 1872 г.

Состав Парижской коммуны олицетворял боевое сотрудничество рабочего класса с передовыми слоями мелкой буржуазии и прогрессивной частью интеллигенции; при этом ведущую роль играли представители пролетариата. Рядом с рабочими в Коммуне заседали мелкие торговцы, ремесленники, служащие, передовые деятели науки, литературы, искусства. Рабочие, члены Интернационала - Варлен, Франкель, Серрайе, Дюваль, Авриаль, Тейс и другие видные деятели социалистического движения, врач и инженер Вайян, художник Курбе, ученый Флуранс, педагог Лефрансэ, публицисты Верморель, Делеклюз, Тридон, Паскаль Груссе, писатель Жюль Валлес, поэты-революционеры Ж. Б. Клеман и Эжен Потье (впоследствии написавший текст гимна «Интернационал»), студент Рауль Риго, банковские служащие Ферре и Журд - таковы были наиболее видные члены Парижской коммуны.

Большой популярностью и любовью пользовался у рабочих Парижа Луи Эжен Варлен, один из виднейших организаторов и руководителей французских секций Интернационала. Будучи членом Центрального комитета национальной гвардии, Варлен принимал активное участие в восстании 18 марта, а в дни Коммуны был членом ее военной и финансовой комиссий.

Венгерский рабочий Лео Франкель, член парижского Федерального совета Интернационала, впоследствии один из основателей венгерской социалистической партии, возглавлял Комиссию труда и обмена. Франкель был сторонником Маркса, с увлечением изучал его произведения. Он деятельно участвовал в проведении ряда декретов Коммуны по охране труда рабочих и служащих.

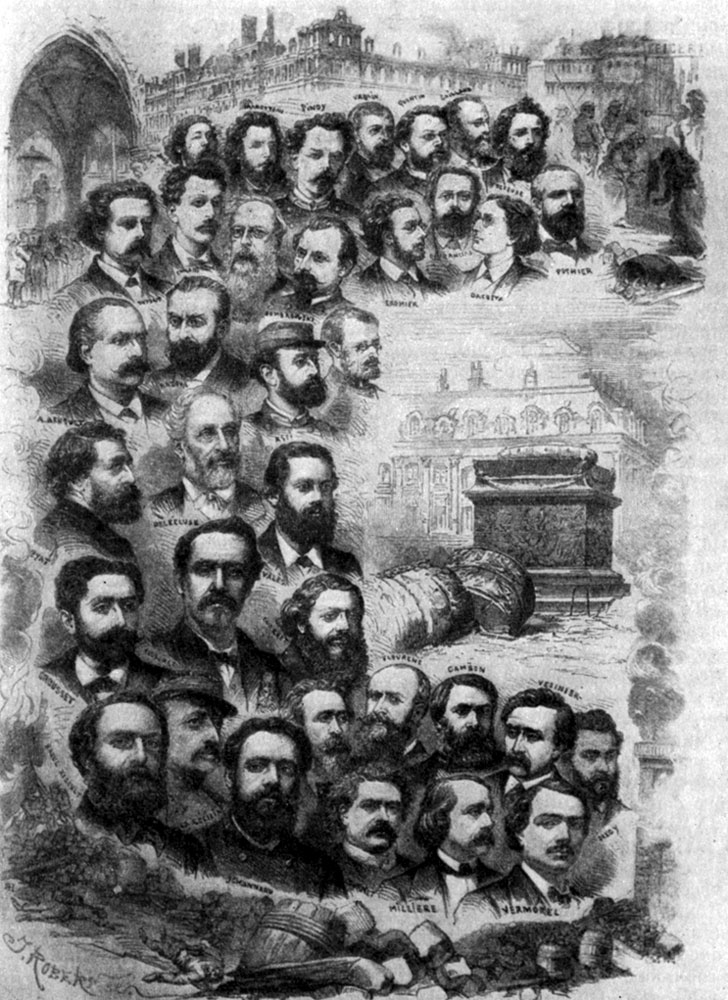

Группа деятелей Парижской коммуны. Слева направо, сверху вниз: Ш, Жоли, Г. Марото, Л. Пенди, Р. Урбен, Ш. Кантен, Н. Гайяр, С. Дерер, Дюпон, Л. Д. Шален, Ж. Мио, Я. Домбровский, Громье, Г. Лефрансэ, Г. Да-Коста, Э. Потье, А. Арну, З. Разуа, А. А. Асси, Ф. Пиа, Л. Ш. Делеклюз, Ж. Валлес, П. Груссе, Г. П. Клюзере, Г. Курбе, Н. Ла Сесилиа, г. Флуранс, Ш. Гамбон, П. Везинье, Э. Межи, Р. Риго, Ж. Жоаннар, Ф. Э. Курне, Ж. Б.

«Я получил только один мандат - защищать интересы пролетариата»,- заявил он на одном из заседаний Коммуны.

Выдающимся деятелем Коммуны был и Гюстав Флуранс, талантливый ученый и пламенный революционер, активный борец против бонапартистского режима. Маркс, лично знавший Флуранса, высоко ценил его. 3 апреля Флуранс был взят в плен версальцами и злодейски убит.

В руководстве восстанием 18 марта видную роль играл рабочий-литейщик Эмиль Дюваль, член Федерального совета парижских секций Интернационала. Он погиб в самом начале существования Коммуны: захваченный в плен в дни первых боев во главе отряда коммунаров, он был расстрелян версальцами.

Наряду с пролетарскими революционерами в числе руководителей Коммуны были и мелкобуржуазные демократы. Из них выделялся своей преданностью делу революции 62-летний Шарль Делеклюз, участник революции 1848 г., неоднократно подвергавшийся аресту и ссылке. Несмотря на тяжелую болезнь, Делеклюз до конца остался на своем посту члена Коммуны и одно время являлся ее военным руководителем.

Состав Парижской коммуны неоднократно менялся. Некоторые члены Коммуны были избраны одновременно от нескольких округов, а некоторые заочно (Бланки). Ряд депутатов по политическим мотивам отказался в ней участвовать. Одни поступили так в самые первые дни после выборов, другие - в течение последующих дней. Среди ушедших в отставку были не только крайние реакционеры и умеренные либералы, избранные населением богатых кварталов, но и буржуазные радикалы, напуганные революционно-социалистическим характером новой власти, преобладанием в ней рабочих. В результате в Коммуне образовалось 31 вакантное место. 16 апреля, в разгар вооруженной борьбы с Версалем, состоялись дополнительные выборы в Коммуну, в результате которых она пополнилась 17 новыми членами, преимущественно представителями рабочего класса.