Пензенский ботанический сад: сто лет истории в фотографиях

Фотоальбом.

Пензенский ботанический сад: сто лет истории в фотографиях

Вступление.

В 2017 году Пензенский ботанический сад (в настоящее время ботанический сад ПГУ) отмечает столетний юбилей. Чего только не пережил за это время наш сад вместе со многими поколениями его создателей и хранителей: революцию и войны, пожары и грабежи, потери коллекционных фондов, а также бесконечную череду переподчинений первых тридцати лет, «покушения» на территорию и политические репрессии. И всякий раз коллектив сада находил в себе силы начать все заново, чтобы и дальше радовать людей красотой, вносить свою лепту в науку, образование и просвещение, заботиться о сохранении родной природы и разнообразии растительности Земного шара.

Сотрудниками сада к столетию собран огромный исторический материал, который вскоре ляжет в основу большой подробной книги. Но никакие тексты и записи не передают дух времени так точно, и не иллюстрируют этапы жизни нашего ботанического учреждения так ярко, как фотографии разных лет, сделанные и работниками сада, и их родственниками, и случайными его посетителями. Эти фото собраны по крупицам, в основном, благодаря отзывчивости людей, хранивших в своих семейных архивах кадры, бесценные для всех друзей сада.

Коллектив сада, трудившийся над подготовкой к юбилею, выражает свою сердечную признательность всем, кто поделился с нами воспоминаниями и фотографиями. Среди них О. Г. Руссинова, Г. М. Кононова, В. А. Солянов, Т. Ю. и М. И. Кузнецовы, Н. И. Тишина, Н. А. Потапов, Г. С. Штырняев, В. П. Меришкин, Е. И. Антонов, Т. А. Трифонова, Е. В. Петрунина, Н. Н. Попова, Л. А. Новикова, И. Б. Вертаев, Р.Н. Печенова. Отдельно администрация сада благодарит за отзывчивость и предоставленные фотоматериалы сотрудников Пензенского краеведческого музея и Государственного архива Пензенской области.

1. Начало (1915 – 1930 гг.).

В 1905 году в Пензе было основано Пензенское общество любителей естествознания (ПОЛЕ), членами которого состояли люди разных профессий, интересующиеся природой родного края. Ядро Общества составляла интеллигенция города: преподаватели гимназий, врачи, инженеры, художники. Идейным вдохновителем организации и ее председателем (с 1911 года), являлся Иван Иванович Спрыгин – ботаник, выпускник Казанского университета, в то время преподаватель естествознания 1-й пензенской гимназии. В основные задачи общества входило изучение местной природы и просвещение городского населения. Для достижения поставленных целей Общество сначала основало естественноисторический музей (будущий краеведческий) и, в течение нескольких лет, собрало в нем богатую коллекцию экспонатов, демонстрирующих жизнь природы Пензенской губернии. А с 1915 года ПОЛЕ приступило к организации в городе зоолого-ботанического сада, который смог бы оказывать содействие городским школам и гимназиям в изучении естественных дисциплин, а также способствовать повышению биологической грамотности населения.

Ходатайство об отводе земли под сад было удовлетворено городскими властями только в апреле 1917 года, и тогда же был подписан договор ПОЛЕ с городом, в котором оговаривались все условия пользования отведенным участком. Для этих целей была выделена территория площадью в 4 га, расположенная в центре города, на примыкании к парку им. В. Г. Белинского и ул. Никольской (ныне К. Маркса), ранее принадлежащая летнему клубу Соединенного Собрания, а также склон горы, спускающийся к ул. Поповка (ныне Ключевского). На участке находилось несколько павильонов, эстрада, танцевальная площадка, но состояние территории было чрезвычайно запущенным. Членам Общества стоило немалых трудов, чтобы в течение весны 1917 года навести на ней порядок. У энтузиастов ПОЛЕ было много помощников из числа рядовых горожан, а наиболее активное участие в устройстве сада приняли учителя и гимназисты 1-й мужской гимназии. За короткое время были прочищены дорожки и аллеи, построен забор, начаты посадки древесных растений, сооружены вольеры и садки для животных и птиц.

Сад был впервые открыт для посещения 1 июня 1917 года. А уже 2 июня одна из пензенских газет писала: «Пензу можно поздравить с приобретением чудесного уголка. … Наш привет бескорыстным труженикам!». В первый же сезон в саду был устроен пруд, вольеры заселены представителями фауны. Здесь обитали волк, лисица, косуля, белка, заяц-беляк, кролики и морские свинки; птицы: гриф-монах, три филина, ястреб-тетеревятник, чирок-трескунок, кряковая утка, туркестанские горлинки, египетские голуби и перепелка. Террариум был также населен разными обитателями, за всеми животными ухаживали как члены ПОЛЕ - зоологи, так и юные натуралисты из числа учащихся. Но содержать зоологическую коллекцию было очень непросто, прежде всего, из-за трудности добывания кормов.

В первый год сад посетили около 14 тыс. человек, а деньги, полученные от продажи билетов, пошли на его развитие. Но уже со следующего года положение резко ухудшилось в связи с общей ситуацией в стране: началом гражданской войны, голодом и разрухой. К 1920 году с животными пришлось совсем расстаться, да и ботаническая часть едва выдерживала безобразное поведение жителей соседних с садом улиц: заборы были разобраны на дрова, с той же целью вырубались деревья в парковой части, на территории сада пасли скот, а отряд конных разведчиков при Губчека выпускал туда лошадей. Сотрудникам национализированного музея, при котором состоял сад, пришлось перенести все работы в южную, фасадную часть, где сохранялись заборы. Здесь же, на прирезанной со стороны фармшколы территории, летом 1919 года была построена первая скромная оранжерея, организован питомник и участок лекарственных растений.

С 1922 года сотрудники сада и музея всеми силами пытаются возродить разрушенный сад. В эти годы здесь активно работает в качестве заведующего и научного сотрудника сам И. И. Спрыгин, директор музея Е. К. Штукенберг, сотрудник ботанического отдела Е. А. Городкова, ботаник Е. А. Чоботов и др. Направление работы ботанического сада во многом меняется: начинается изучение новых иноземных растений (интродуцентов) с целью их использования в народном хозяйстве молодой Советской республики.

В 1924 году произошло очень значимое для сада событие: по ходатайству Совета ПОЛЕ «Главнаука Наркомпроса…, принимая во внимание научное значение этого акклиматизационного сада, на основании декрета СНК от 16/ IX – 21 г… признает его неприкосновенным памятником садово-парковой культуры, музейно-академического значения…»

В этот период в саду строятся еще два отделения оранжереи, собирается коллекция сорняков и декоративных кустарников, устраивается альпийская горка для демонстрации горной флоры. В 1929 году в саду появляется первая коллекция древесных растений - Дальневосточной флоры, положившая начало созданию географических участков дендрария.

К сожалению, в конце 20-х годов эта оптимистичная ситуация резко меняется в силу политических событий в стране – начинаются гонения на интеллигенцию, поиск и разоблачение первых «врагов народа» и «вредителей». Коллектив краеведческого музея подвергается увольнениям и преследованиям, а ботанический сад в 1930 году передается в ведение Управления пензенскими заповедниками. И. И. Спрыгин вместе с другими соратниками по ПОЛЕ вынужден был оставить музей и ботанический сад, но еще более 10 лет, до самой своей кончины в октябре 1942 года, оставался для сада постоянным бесплатным консультантом и помощником.

1 фото.

1915 г. Совет ПОЛЕ. Слева направо. Сидят: А.И. Ступина (Цилли), Н.В. Болдина, Ф.Ф. Федорович (председатель), И.И. Спрыгин, А.А. Штукенберг, Е.К. Штукенберг. Стоят: М.Н. Алексеев, А.Н. Магницкий, С.П. Коровин, А.А. Диамантов, Н.Г. Заикин.

2 фото.

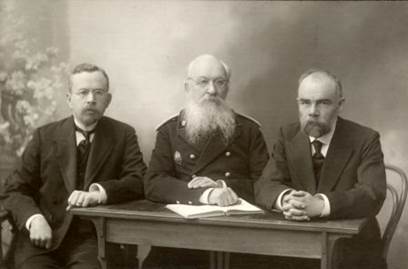

1916 г. Создатели ПОЛЕ. Слева направо: А.Н. Магницкий, Ф.Ф. Федорович, И.И. Спрыгин.

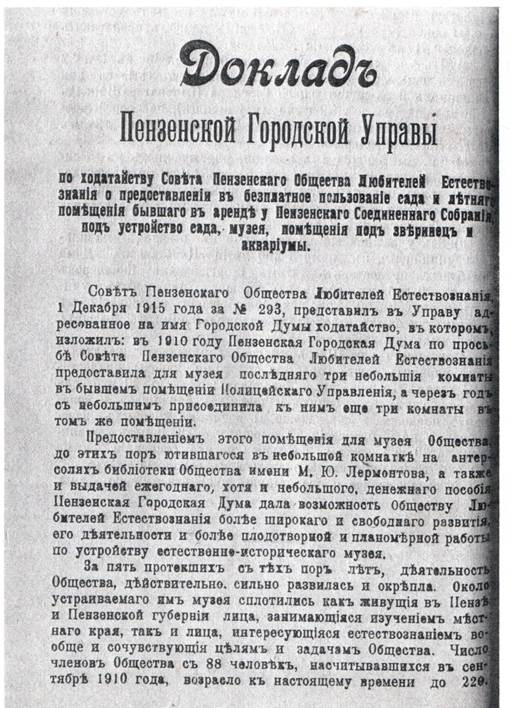

3 фото. Доклад Городской Управы по выделению участка под сад и музей.

4 фото.

1919 г. Вазерки, справа Городкова Е.А., сотрудник ботанического отдела музея ПОЛЕ. (Фото из архива ботанического сада)

5 фото.

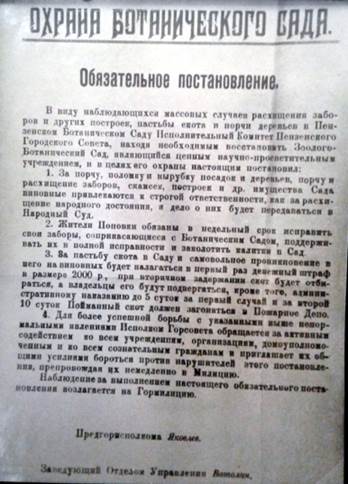

1921 год. Постановление горисполкома об охране сада. (Фото из ГАПО)

6 фото.

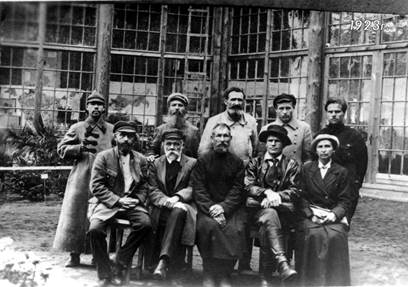

1923 г. Группа участников I Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки от Пензенской губернии. В первом ряду справа налево: первая - Н.И. Спрыгина, четвертый – И.И. Спрыгин.

7 фото.

1923 г. И.И. Спрыгин на I Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке около своей карты растительности Пензенской губернии.

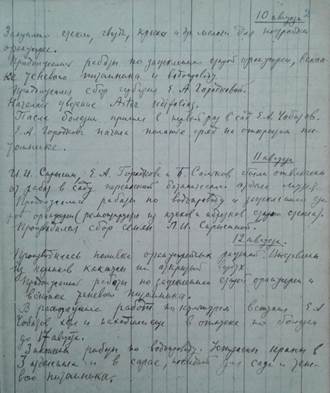

8 фото. Одна из страниц дневника ботанического сада 1925 года (почерк И. И. Спрыгина). (ГАПО)

9 фото.

1926 г., февраль. Группа участников Пензенской Краеведческой Конференции (в т.ч. И.И. Спрыгин, Н. И. Спрыгина, Б.П. Сацердотов, Е.А. Чоботов, Е.К. Штукенберг и др.)

10 фото.

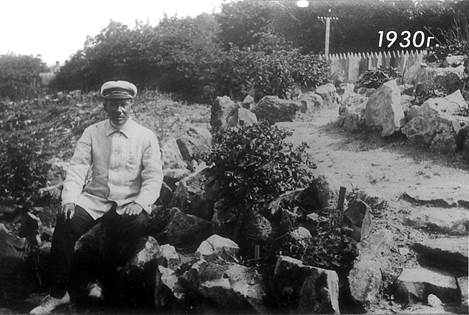

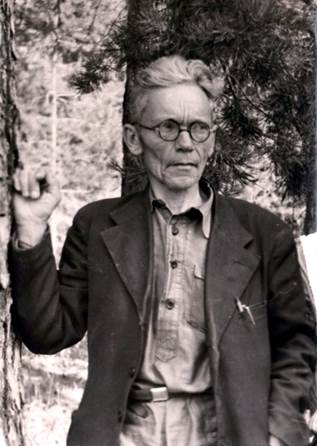

1930 г. И.И. Спрыгин. (Фото из архива ботанического сада)

11 фото.

1930 г. Садовник Н.Т. Долгов в оранжерее сада.

12 фото.

1930 г. Сотрудник сада Е.А. Чоботов около альпийской горки.

13 фото.

1930 г. Альпийская горка. (Фото из архива ботанического сада)

14 фото.

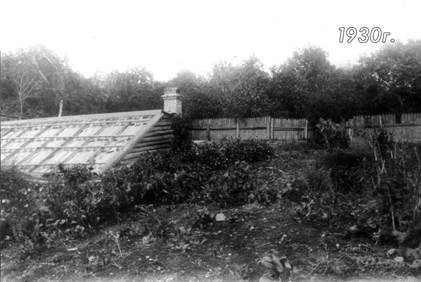

1930 г. Часть оранжереи. (Фото из архива ботанического сада)

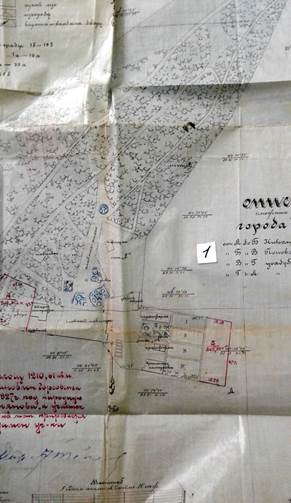

15 фото. Фрагмент плана сада 1927 года. (ГАПО)

2. Десять лет неопределенности (30-е годы).

После ухода из сада И. И. Спрыгина и музейных работников наступили нелегкие времена. Городские власти никак не могли определиться с ведомственной подчиненностью ботанического сада, многократно передавая его «из рук в руки». Бесконечная череда переподчинений тянулась вплоть до начала войны, за это время сад успел побывать в структуре Управления заповедниками, Средне – Волжского института изучения и охраны природы, Гороно, Облоно, парка культуры и отдыха, лесопаркового хозяйства (Зеленстроя). В некоторые периоды такая передача осуществлялась по два раза в год, всякий раз вынуждая сотрудников приспосабливаться к новым условиям. Кроме того, каждый новый «хозяин» сада, как правило, не хотел вкладывать средства в его содержание, а, наоборот, пытался использовать сад в своих интересах.

Все заботы о сохранности сада в этот сложный период с 1931 года принял на себя директор сада Александр Васильевич Кузнецов – агроном – садовод с большим производственным опытом. Чего только не приходилось предпринимать новому директору сада, оставленного без финансирования: устраивать в саду танцы и «народные гулянья», катать детей на ослике, демонстрировать животных, продавать посадочный материал и горшечные растения из оранжереи. Существование на хозрасчете при весьма скромных доходах не давало возможности для научной работы. При этом А. В. Кузнецов все 13 лет своей деятельности на посту директора не переставал стучаться во все двери и доказывать городским властям значимость ботанического сада как научно – просветительского учреждения. Только в начале 1939 года, после передачи сада в систему Облоно и увеличения бюджетного финансирования, здесь появились вновь постоянные научные сотрудники – ботаники Б. П. Сацердотов и А. А. Ончукова – Булавкина. В нелегких условиях, за рекордно короткие сроки, они смогли наладить научную работу сада, значительно расширив коллекции и установив связи с ботаническими садами страны и зарубежья. Это были «золотые» годы для нашего сада: в 1939 году был заложен Североамериканский участок дендрария, существующий до настоящего времени, созданы вновь коллекции травянистых растений, в т. ч. специализированные: технических, лекарственных культур, медоносов, каучуконосов и т.д. Анной Александровной Ончуковой была налажена экскурсионная работа и занятия со школьниками, определены и переопределены все оранжерейные коллекции. Значительно увеличилось количество посетителей в саду, т.к. дополнительное финансирование дало возможность провести работы по благоустройству: разбить клумбы, поставить садовые лавочки, построить фонтаны. К сожалению, война не дала осуществиться большим планам коллектива сада во главе с А. В. Кузнецовым, внеся в них свои жесткие коррективы.

16 фото. 1935 г. И.И. Спрыгин в оранжерее ботанического сада. Фото из архива ботанического сада)

17 фото.

1935 г. Дом Спрыгиных, ул. Богданова, д. 50. Сидят: И.И. Спрыгин и А.И. Спрыгина. Стоят: Л.И. Спрыгина, Н.И. Спрыгина. (Из архива А.А. Солянова)

18 фото.

А.В. Кузнецов - директор Ботанического сада в 1931-1943 гг. (Фото из архива Краеведческого музея).

19 фото.

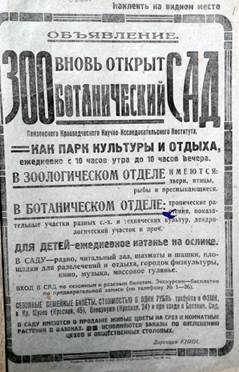

1932 г. Афиша к открытию сезона 1932 г. (ГАПО)

20 фото.

1936 г. Новое здание конторы Ботанического сада, сохранившееся до наших дней. В настоящее время – административный корпус ботанического сада. (Фото из архива Краеведческого музея).

21 фото.

1936 г. Фрагмент территории сада с теплицей, парниками и павильоном. (Фото из архива Краеведческого музея).

22 фото.

30-е годы. Блочная теплица в саду. (Фото из архива Краеведческого музея).

23 фото.

1932 г. Оранжерея ботанического сада (Фото из архива Краеведческого музея).

24 фото.

30-е годы. Оранжерейные растения, выставленные «на воздух». (Фото из архива Краеведческого музея).

25 фото.

1936 г. Посадки ели, произведенные при организации сада в 1917 году на склоне Поповой горы. (Фото из архива Краеведческого музея).

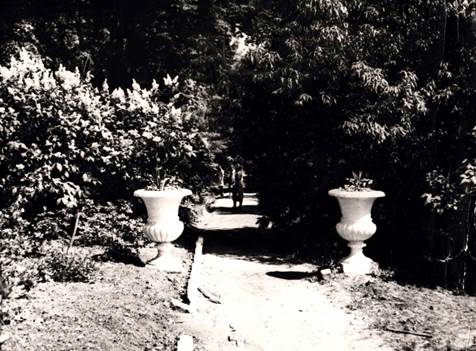

26 фото.

1936 г. Декоративный участок у входа в сад с финиковыми пальмами в возрасте 60-70 лет. (Фото из архива Краеведческого музея).

27 фото.

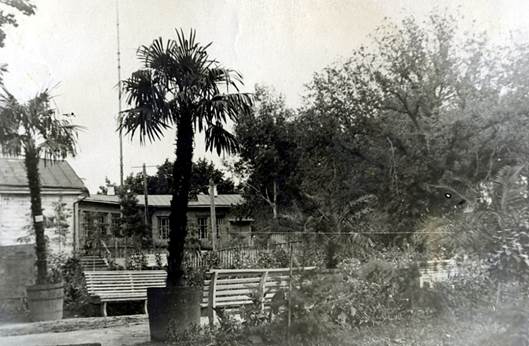

Участок у входа с финиковыми пальмами. Слева - здание конторы, на заднем плане видны ворота в сад. (Фото из ГАПО).

3. «Роковые сороковые» (1940 – 1950 гг.).

Период подъема всей деятельности сада был отмечен очень важным событием: в январе 1940 года директор сада принял участие в работе 1-й Всесоюзной конференции ботанических садов, организованной Академией Наук СССР, в резолюции которой было отмечено значение Пензенского сада и гербария для отечественной науки. А ровно через год, с начала 1941 года, сад был выделен в структуре Облоно как самостоятельное учреждение, и к нему в качестве отдела был присоединен гербарий, ранее также существовавший при музее.

Весной 1941 года было получено большое количество семян в рамках обмена с другими ботаническими садами. Весна была поздняя, поэтому работы по высадке из питомника в дендрарий и посев новых семян производился до самого июня. В июне наконец-то была куплена лошадь, значительно облегчавшая работы по саду. Под руководством Б. П. Сацердотова были заложены еще два географических участка дендрария – японо-китайский и сибирский. Впереди были достойные перспективы дальнейшего развития. Все рухнуло 22 июня 1941 года.

Уже в августе в результате сокращения штатов сад потерял большую часть своих сотрудников, а трое из них в первый год войны ушли на фронт. Коллектив сада срочно поменял направление работы, уже к весне 1942 года увеличив в несколько раз производство овощной рассады для нужд населения Пензы. Вместе со всей страной сотрудники собирали деньги и теплые вещи для фронта, устраивали цветники в подшефных госпиталях, работали на окопах, с участием своей единственной лошади постоянно привлекались к дровозаготовкам для города, организовывали специальные дружины ПВО. Город готовился к налетам вражеской авиации, поэтому все организации обязаны были рыть специальные щели для укрытия сотрудников. Для их устройства был официально разрешен снос любых заборов на территории города, и изгородь ботанического сада как нельзя кстати подошла для этих целей. Четыре щели для укрытия собственных сотрудников и расположенных рядом обсерватории и фармшколы в расчете на 420 человек копались прямо на участках ботанического сада, чем причинялся непоправимый вред уникальным коллекциям. Кроме того, весь склон Боевой горы с посадками 1917 года был изрыт небольшими «частными» щелями жителей соседних улиц.

В конце 1941 года Комитетом Обороны города было принято решение о размещении в ботаническом саду командных пунктов частей ПВО для прохождения учений, в результате чего большая часть территории вскоре была занята военными. Они довольно бесцеремонно обращались с посадками на территории сада, и ценные растения иногда уничтожались буквально на глазах негодующих сотрудников. По мере ухудшения уровня жизни населения, вскоре на дрова пошли любые, без разбора, древесные растения. Целыми днями в парковой части и дендрарии стучали топоры и визжали пилы, а отчеты директора за те годы напоминают сводки с фронта: регулярно перечислялись все потери коллекционных фондов растений с названиями на русском и латинском языках. А. В. Кузнецов до последнего пытался противостоять такому произволу, но все закончилось его увольнением из сада в июне 1943 года. Сменившая Кузнецова на директорском посту бывший садовод Е. П. Исаева и оставшиеся сотрудники также пытались спасти остатки сада, обращаясь в Академию Наук, но все усилия были тщетны. А. А. Ончукова – Булавкина, используя свои ленинградские связи, в августе 1944 года писала академику Б. А. Келлеру, студенческому другу И. И. Спрыгина: «Во время войны красноармейцы заняли в саду 3 точки и хозяйничают в нем, как на чужой земле. Жалобы высшему военному начальнику помогают на короткий срок: приходит смена и начинается история с начала. Ближайшие соседи нарыли в саду укрытий, хотя у самих достаточно площади…Облисполком, горисполком и др. организации не признают за садом его значения, как научной единицы области, а всячески эксплуатируют его. Весной были тысячные заказы на огородную рассаду, на днях едва отстояли наши столетние пальмы от перевозки их в сквер для украшения цветочного портрета т. Сталина. Когда хоронят кого либо из видных лиц, требуют от нас пальмы, драцены и т.п. из коллекций, никогда не возвращают, массу материала переломали и нас же заставляют убирать материал обратно, вопреки обещанию вернуть…. Постоянно требуют от нас единственную лошадь на разные общественные работы, по возвращении с которых многие лошади дохнут от переутомления. Нам необходимо запасти 120 км. дров для сохранения оранжерей, для отопления рабочей комнаты и служащих…. Наша просьба к Академии наук сводится к тому, чтобы если возможно, сделать сад заповедным, убрать воинские части с его территории – они совершенно не нужны. В городе найдется место, где их разместить, не трогать лошадь и живую силу, которых не хватает для нужд самого сада, поставить ограду вокруг сада, дать понять лицам, возглавляющим крупные организации города, что научных работников нужно беречь, что они ценны для области, как культурная сила, проводящая научно-просветительную работу с населением и школьниками».

После окончания войны восстанавливать разрушенный сад было практически некому. Директор Е. П. Исаева предпринимала все возможное, но в условиях полного отсутствия заборов и рабочей силы эти усилия не могли принести ощутимых результатов. И. И. Спрыгина уже не было в живых, в 1947 году умерла и А. А. Ончукова – Булавкина. Б. П. Сацердотов теперь отвечал за всю научную работу сада и гербария, который был в еще худшем положении, чем сад. Практическую работу по саду в эти годы вел единственный штатный рабочий Борис Никифорович Сальков – глухонемой садовод – практик (так называли его профессию в кадровых отчетах), посвятивший саду почти всю свою жизнь. В помощниках у него были большей частью подростки, нанятые на сезонную работу.

Было очевидно, что необходимо как-то решить дальнейшую судьбу нашего ботанического учреждения. В начале 1948 года власти города даже пытались передать сад в ведение горсовета, понизив его статус до уровня городского сада. Администрация сада всячески препятствовала этому, в результате чего было принято, наконец, «соломоново» решение - сад передали педагогическому институту, где в том же году была вновь образована кафедра ботаники, и все последующие семьдесят лет наш сад так или иначе работал в рамках деятельности кафедры и естественно-географического факультета.

Б. П. Сацердотов, блестящий специалист – геоботаник, переходит вскоре на преподавательскую деятельность на кафедру ботаники, остро нуждающуюся в сотрудниках такого высокого научного уровня. В жизни ботанического сада наступает новая эра - с другими людьми, изменившимися задачами и возможностями.

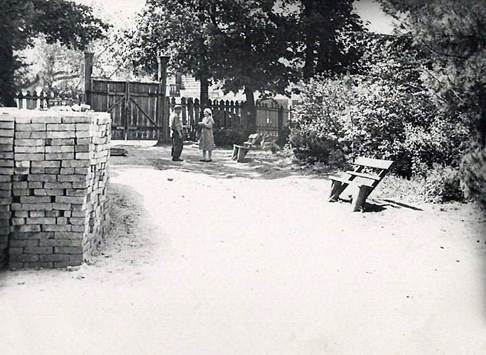

28 фото.

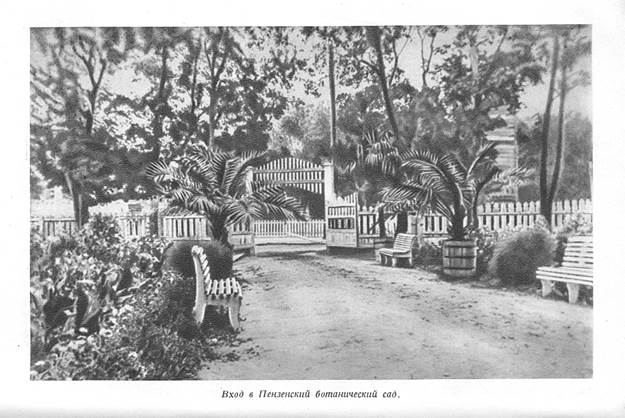

Вход в Пензенский ботанический сад перед войной. Вид на главную аллею. Слева – касса. (Фото из архива О.Г. Руссиновой, дочери Е.П. Исаевой)

29 фото.

1941 г., июль. Садовод Е.П. Исаева на фоне оранжереи и теневого сарая. (Фото из архива О.Г. Руссиновой)

30 фото.

Е.П. Исаева, директор Ботанического сада в 1944 – 1948 гг. (Фото из архива О.Г. Руссиновой).

31 фото.

1946 г., 27 декабря. Тропическое отделение оранжереи Ботанического сада. Директор Е.П. Исаева (Фото из архива О.Г. Руссиновой)

32 фото.

1947 г., май. Коллектив работников Пензенского ботанического сада. В верхнем ряду 4-й – Б.П. Сацердотов, во втором ряду в центре - старший научный сотрудник А.А. Ончукова-Булавкина, справа – директор Сада Е.П. Исаева (Фото из архива О.Г. Руссиновой)

33 фото.

Главная аллея Ботанического сада. Исаева (Фото из архива О.Г. Руссиновой)

34 фото.

Аллея в парковой части сада (слева – посадки ели 1917 г.). (Фото из архива ботанического сада)

35 фото.

1949 г. Парники, на заднем плане начало входной аллеи сада, домик и метеостанция. (Фото из архива ботанического сада)

36 фото.

1949 г. Оранжерея Ботанического сада. (Фото из архива ботанического сада)

37 фото.

1949 г. Семена, подготовленные к отправке в порядке обмена. (Фото из архива ботанического сада)

38 фото.

1949 г. Производственная практика студентов. Пикировка рассады. (Фото из архива ботанического сада)

39 фото.

1949 г. Экскурсия школьников в оранжерее. (Фото из архива ботанического сада)

40 фото.

Конец 40-х годов. Вход в сад изнутри (Фото из книги «Ботанические сады СССР» 1949 г.).

4. Первые «институтские» годы (1950 – 1960 гг.)

После кардинального изменения статуса ботанического сада, тем не менее, не произошло никаких видимых перемен в его повседневной жизни. Сад остался открытым для посещения горожанами, хотя новая роль образовательной базы вуза вполне допускала его полное отделение от города. Видимо, сказались тридцатилетние традиции и изначальная цель создателей сада – просвещение населения. Более того, рядовые посетители теперь получили возможность бесплатного входа – по законам и нормам советского времени вузы не имели права оказывать подобные платные услуги населению. Правда, часть территории с коллекционными фондами все же закрыли, отгородив невысоким забором – свободные прогулки стали возможны только в парковой части сада. Но в остальном все было как раньше: люди приходили погулять (теперь уже бесплатно), покупали рассаду и букеты цветов. По воспоминаниям детей сотрудников, работавших в саду в 50-е годы, тогда это было единственное место в Пензе, где можно было приобрести букет или похоронный венок. Для их изготовления даже существовала небольшая мастерская, где из ивовой лозы и орешника связывались специальные формы. Все заказы оформлялись через директора: за цветами и венками обращались не только рядовые граждане, но и разные организации, включая райкомы и горком партии. Кроме того, ботанический сад был своего рода консультационным центром для всего города, помогал в устройстве клумб и внутреннего озеленения на территории организаций и в обкоме партии, постоянно участвовал в разных выставках.

Впервые у сада появилось стабильное, хотя и без излишков, финансирование, помощь студентов естественно – географического факультета по уходу за коллекциями, возможность постоянной учебной и научной работы на базе вновь созданной кафедры ботаники. В 1950 году под руководством молодого тогда преподавателя А. А. Солянова в ботаническом саду был заложен коллекционно – систематический участок, необходимость существования которого диктовала новая, образовательная, роль сада.

Руководство садом в эти годы осуществляли по очереди два директора: Б. В. Бернадский (с 1950 по 1954 год) и Б. А. Ягодин (с 1954 по 1960 год). При Б. А. Ягодине в саду велась работа по исследованию роли микроэлементов в жизни растений, дендрологом В. С. Дятковой проводилось интродукционное изучение китайского лимонника, в то время активно вводимого в культуру. Результаты исследований публиковались в солидных научных изданиях. Сам Ягодин после переезда в Москву продолжил свою научную деятельность, став со временем доктором биологических наук, академиком ВАСХНИЛ, зав. кафедрой агрохимии Тимирязевской академии.

Уже в те годы наш сад был местом совершенно уникальным: прямо на аллейках можно было увидеть столетние пальмы в кадках (их выставляли на лето из оранжереи), полюбоваться «персидской» сиренью, конскими каштанами, голубыми елями, красной (виргинской) черемухой, калиной «бульденеж», которых в городе еще нигде не было. Рядом с памятником Мичурину ежегодно устраивалось «модное» тогда вертикальное панно с надписями из цветов. Но самый большой восторг неизменно вызывали фонтаны со скульптурами, располагавшиеся прямо на фасадной части сада, в окружении клумб и больших вазонов, выполненных в весьма помпезном стиле. Несмотря на некоторую примитивность элементов «украшательства»: грубоватые емкости для фонтанов, бордюры из кирпича, - для неизбалованного никакими излишествами послевоенного поколения такой непритязательный декор выглядел сказкой. Даже спустя 60 лет сотрудники сада иногда слышат подробные рассказы своих самых старших посетителей о том, как невероятно прекрасен был сад во времена их молодости.

41 фото.

1953 г. Б.П. Сацердотов на кордоне «Амелька». (Фото из архива ботанического сада)

42 фото.

Садовник А.С. Агафонова с юными ботаниками. (Фото из архива Г.М. Кононовой, дочери садовника А.С. Агафоновой).

43 фото.

1954 г. Здание конторы, фонтан и альпийская горка. (Фото из архива А.А. Солянова)

44 фото.

1954 г., лето. Фонтан у конторы, справа вдали – памятник И.В. Мичурину. (Фото из архива А.А. Солянова)

45 фото.

Дети у фонтана «Мишка» на главной аллее. (Фото из архива Г.М. Кононовой).

46 фото.

Студенты 50-х на практике в Пензенском ботаническом саду. (Фото из архива Тишиной Н.И., дочери Муравлянской В.В. – зав. кафедрой ботаники в 1948 – 1963 гг.)

47 фото.

Студенты Педагогического института на практике в Пензенском ботаническом саду. (Фото из архива Тишиной Н.И.)

48 фото.

1958 г. Работники Ботанического сада на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке достижений народного хозяйства. Второй справа - Б.Н. Сальков, третья справа - А.С. Агафонова с дочерью Галиной (Фото из архива Г.М. Кононовой).

49 фото.

Б.А. Ягодин, директор Ботанического сада в 1954 - 1960 гг. в кругу семьи. (Фото из архива Г.М. Кононовой).

50 фото.

Коллектив Пензенского ботанического сада в 50-е годы. Слева сидят Б.Н. Сальков и А.С. Агафонова, в верхнем ряду третья слева – Н.Г. Гроссет. (Фото из архива Г.М. Кононовой).

51 фото.

Коллектив Пензенского ботанического сада у фонтана в 50-е годы. На заднем плане – памятник Мичурину (Фото из архива Г.М. Кононовой).

52 фото.

1959 г. Садовод сада Б.Н. Сальков с внуком Вовой на фоне фонтана в ботаническом саду (Фото из архива Р. Н. Печеновой, внучки Б. Н. Салькова).

53 фото.

Садовод сада А.С. Агафонова с дочерью Галей за откачкой воды из фонтана (Фото из архива Г.М. Кононовой).

54 фото.

50-е годы. Коллектив Ботанического сада. (Фото из архива Г.М. Кононовой).

55 фото.

1957 г. Входная зона сада, на заднем плане памятник И.В. Мичурину. Первая справа - Л.А. Новикова в детстве (в настоящее время - доктор биологических наук, зав. Гербарием ПИ ПГУ). (Фото из архива Л.А. Новиковой)

56 фото.

Начало 50-х. Посетители Ботанического сада у фонтана. (Фото из архива И.Б. Вертаева)

57 фото.

Главная аллея сада изнутри. (Фото из архива Г.М. Кононовой).

5. Удачи и разочарования (1960 – 1980 гг.)

После ухода Б. А. Ягодина руководство садом приняла Л. С. Долбик, имеющая лесоводческое образование. Для педагогического института это были годы больших строек – под руководством ректора Милосердова менее чем за десять лет были построены все основные учебные корпуса института и столовая. Ботанический сад не остался в стороне от таких значимых событий – Л. С. Долбик вместе с ректором привезли из Мокшанского лесхоза голубые ели, которые были высажены вдоль всех новых корпусов. Эти посадки и по сей день являются своеобразной визитной карточкой территории института. В 1962 году увеличил «жилплощадь» и сам ботанический сад – на его территории был построен лабораторный корпус, через несколько лет переданный саду, и до сих пор в нем располагаются все необходимые для работы сада кабинеты и помещения.

Но в это же время сад пережил и огромную трагедию – в декабре 1966 года при 30-ти градусном морозе сгорела оранжерея ботанического сада. Нежные теплолюбивые растения погибли не столько от огня, сколько из-за мороза, проникшего через лопнувшие стекла кровли. За считанные минуты была потеряна практически вся коллекция, собранная за полвека кропотливым трудом сотрудников.

Восстанавливать заново оранжерейные коллекции пришлось уже следующему директору – В. П. Шестоперовой, агроному по образованию, работавшей в саду с 1967 по 1978 гг. За это время было построено два новых отделения оранжереи, и за считанные месяцы восстановлено большое количество коллекционных видов. По воспоминаниям самой Валентины Петровны, ей не один раз пришлось съездить для этого и в Москву, в Главный ботанический сад Академии Наук, и в Ленинград, в Ботанический институт АН СССР. К 1971 в оранжерее насчитывалось уже 382 вида растений. Кроме этого, в саду были проведены большие работы по благоустройству территории, строительству забора, конюшни, беседки. Все руководящие работники сада тех лет особенно хорошо помнят, каких трудов стоило «достать» какие-либо стройматериалы, и сколько энергии и изобретательности на это тратилось.

После В. П. Шестоперовой эстафетную палочку руководства садом принял молодой специалист – лесовод Е. И. Антонов. За четыре года работы (с 1978 по 1982 гг.) было также много сделано по благоустройству сада и развитию его коллекций, а в 1980 году было принято важное решение о составлении перспективного плана развития ботанического сада. Решение было одобрено институтом, и вскоре выделены средства на разработку проекта.

58 фото.

Садовник А.С. Агафонова за посадкой растений на вертикальном панно. (Фото из архива Г.М. Кононовой).

59 фото.

Помощница в тяжелой работе – лошадь Ночка. (Фото из архива Г.М. Кононовой).

60 фото.

Подготовка парников. Садовник А.С. Агафонова и старейший работник сада Б.Н. Сальков (Фото из архива Г.М. Кононовой)

61 фото.

1961 г. Главная аллея. (Фото из архива ботанического сада)

62 фото.

Студенты естественно – географического факультета 1964 – 1969 гг, группа «А» (география – биология) на коллекционно – систематическом участке Пензенского ботанического сада. (Фото из архива Г.С. Штырняева).

63 фото.

1967 г. Цветочно-декоративный участок и оранжерея. Торцовый пристрой к оранжерее сохранился до настоящего времени. (Фото из архива ботанического сада)

64 фото.

1967 г. Школьницы на практическом занятии в Пензенском ботаническом саду. (Фото из архива ботанического сада)

65 фото.

1967 г. Вход в дендрарий. Слева - сирень волосистая в цветении. (Фото из архива ботанического сада)

66 фото.

1967 г. Коллекционно-систематический участок. (Фото из архива ботанического сада)

67 фото.

Главная аллея Ботанического сада (Фото из архива ботанического сада).

68 фото.

70-е годы. Оранжерея. (Фото из архива ботанического сада)

69 фото.

Розарий и фонтан около административного домика (Фото из архива ГАПО).

70 фото.

1979 г. Перед началом весенних работ. Слева – направо: Липина Анна Васильевна, Антонов Евгений Иванович, Трифонова Татьяна Афанасьевна. (Фото из архива Антонова Е. И.)

6. Попытки реконструкции (1980 – 1990 гг.)

К проектировочным работам для составления перспективного плана развития сада приступили в 1980 году. По воспоминаниям Е. И. Антонова, сотрудниками было разработано задание по реконструкции сада, а основным подрядчиком выполнения проекта выступила Пензенская лесоустроительная экспедиция, во главе которой в то время был Ю. П. Саволей. Ей помогали ученые Московского лесотехнического института (ландшафтная архитектура) и Ленинградской лесотехнической академии (ботаническое определение древесных растений). Архитектурную часть проекта выполнили студенты строительного техникума. Инвентаризация растительности проведена биологами сада – Трифоновой Т.А., Липиной А.В., Васягиной О.В., директором Антоновым Е.И., лаборантом Зотовым Г.В. и работниками экспедиции – Степиной О.А. и Масловой С.Г. Проектом предусматривалось расширение коллекции растений, разработано архитектурно планировочное решение территории, строительство экспозиционной оранжереи, альпинария, видовых площадок. Составлен был дендрологический план, подобран ассортимент древесных пород, существенной реконструкции подлежали коллекционно-систематический и цветочно – декоративный отделы. Проект был закончен в конце 1981 г. К сожалению, в готовом проекте совершенно отсутствовала экономическая часть и, как впоследствии оказалось, осуществить такую глобальную реконструкцию сада институту, конечно, было не по силам.

Через некоторое время после поступления Е. И. Антонова в аспирантуру и отъезда из Пензы новым директором сада в 1983 году становится выпускник естественно-географического факультета А. А. Алешин. Под его руководством в саду были проведены отдельные виды работ в соответствии с проектом. Особенно нуждались в срочном ремонте либо в сносе и новой постройке оранжерейные отделения. В 1986 году предпринимались попытки строительства ангарной теплицы, для чего разрабатывались проекты и технические условия, в т.ч. планировалось подведение городской канализации, водопровода, увеличение электрических мощностей. Но этому проекту также не суждено было сбыться. Примерно в 1988 году из-за ветхости и постоянной травмоопасности для людей решено было прекратить эксплуатацию старой оранжереи. Растения пытались спасти, отдавая на хранение в институт и другие «добрые руки», но для ботанического сада коллекция снова была безвозвратно потеряна.

В конце 80-х годов в саду появились и другие новшества. Например, административный домик освободили от использования по прежнему назначению для устройства в нем дома-музея И. И. Спрыгина. Однако осуществить этот проект удалось только следующему директору, А. Р. Ненашеву в конце 90-х годов.

К проектировочным работам для составления перспективного плана развития сада приступили в 1980 году. По воспоминаниям Е. И. Антонова, сотрудниками было разработано задание по реконструкции сада, а основным подрядчиком выполнения проекта выступила Пензенская лесоустроительная экспедиция, во главе которой в то время был Ю. П. Саволей. Ей помогали ученые Московского лесотехнического института (ландшафтная архитектура) и Ленинградской лесотехнической академии (ботаническое определение древесных растений). Архитектурную часть проекта выполнили студенты строительного техникума. Инвентаризация растительности проведена биологами сада – Трифоновой Т.А., Липиной А.В., Васягиной О.В., директором Антоновым Е.И., лаборантом Зотовым Г.В. и работниками экспедиции – Степиной О.А. и Масловой С.Г. Проектом предусматривалось расширение коллекции растений, разработано архитектурно планировочное решение территории, строительство экспозиционной оранжереи, альпинария, видовых площадок. Составлен был дендрологический план, подобран ассортимент древесных пород, существенной реконструкции подлежали коллекционно-систематический и цветочно – декоративный отделы. Проект был закончен в конце 1981 г. К сожалению, в готовом проекте совершенно отсутствовала экономическая часть и, как впоследствии оказалось, осуществить такую глобальную реконструкцию сада институту, конечно, было не по силам.

Через некоторое время после поступления Е. И. Антонова в аспирантуру и отъезда из Пензы новым директором сада в 1983 году становится выпускник естественно-географического факультета А. А. Алешин. Под его руководством в саду были проведены отдельные виды работ в соответствии с проектом. Особенно нуждались в срочном ремонте либо в сносе и новой постройке оранжерейные отделения. В 1986 году предпринимались попытки строительства ангарной теплицы, для чего разрабатывались проекты и технические условия, в т.ч. планировалось подведение городской канализации, водопровода, увеличение электрических мощностей. Но этому проекту также не суждено было сбыться. Примерно в 1988 году из-за ветхости и постоянной травмоопасности для людей решено было прекратить эксплуатацию старой оранжереи. Растения пытались спасти, отдавая на хранение в институт и другие «добрые руки», но для ботанического сада коллекция снова была безвозвратно потеряна.

В конце 80-х годов в саду появились и другие новшества. Например, административный домик освободили от использования по прежнему назначению для устройства в нем дома-музея И. И. Спрыгина. Однако осуществить этот проект удалось только следующему директору, А. Р. Ненашеву в конце 90-х годов.

В начале 90-х к административному домику был подведен водопровод, а на фасадной части сада заменили забор на более надежный, кованый (существует и в настоящее время). В 1992 году недалеко от входа в сад была выстроена арочная теплица с пленочным покрытием площадью 200 кв. м., предназначенная для ведения коммерческой деятельности. Это начинание было довольно рискованным для тех времен, когда еще не были урегулированы правовые вопросы применительно к вузам. Кроме того, во всей стране наступили времена экономического хаоса, безденежья и неопределенности. В таких условиях ботанический сад выживал с огромным трудом, и довести новую теплицу до полноценной эксплуатации не получилось. На память о ней в современном саду сохранился кирпичный торец, увитый девичьим виноградом, служащий для создания фона декоративным кустарникам.

В начале 90-х к административному домику был подведен водопровод, а на фасадной части сада заменили забор на более надежный, кованый (существует и в настоящее время). В 1992 году недалеко от входа в сад была выстроена арочная теплица с пленочным покрытием площадью 200 кв. м., предназначенная для ведения коммерческой деятельности. Это начинание было довольно рискованным для тех времен, когда еще не были урегулированы правовые вопросы применительно к вузам. Кроме того, во всей стране наступили времена экономического хаоса, безденежья и неопределенности. В таких условиях ботанический сад выживал с огромным трудом, и довести новую теплицу до полноценной эксплуатации не получилось. На память о ней в современном саду сохранился кирпичный торец, увитый девичьим виноградом, служащий для создания фона декоративным кустарникам.

71 фото.

Сентябрь 1981 г. Делегация венгерских специалистов в ботаническом саду. На фото слева – направо: Антонов И. С. (доцент сельскохозяйственного института), Русаков Ю. А. (зам. областного председателя охраны природы), Саволей Ю. П., Антонов Е. И., венгерские специалисты. (Фото из архива Антонова Е. И.)

72 фото.

На снимке с мастерком в руке – Зотов Г.В. (Фото из архива Антонова Е. И.)

73 фото.

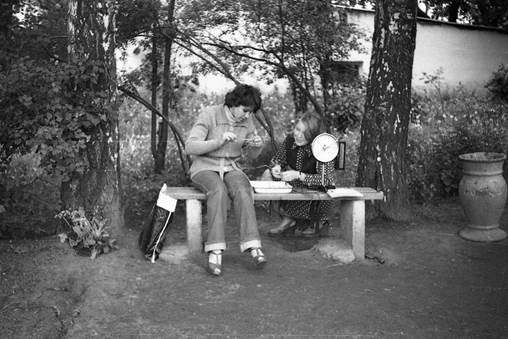

Студенты на практике. (Фото из архива Антонова Е. И.)

74 фото.

Посев семян на древесном питомнике, Ермошина Е.В. и Павлов О.И. (Фото из архива Антонова Е. И.)

75 фото.

1981 г. Коллектив Ботанического сада. Слева сидят О.С. Погодина, биолог оранжереи О.И. Якунина, биолог Т.А. Трифонова, биолог О.В. Васягина, Е.И. Сурина. Второй слева во втором ряду В. Подмарьков. (Фото из архива Т.А. Трифоновой).

76 фото.

Коллектив ботанического сада. Сидит - Ермошина Елена Владимировна, весна – лето 1980 г. (Фото из архива Антонова Е. И.)

77 фото.

Цветочно – декоративный отдел. (Фото из архива Антонова Е. И.)

78 фото.

1981 г. Очистка гладиолусов. Биолог Т.А. Трифонова и рабочий сада О.С. Погодина. (Фото из архива Т.А. Трифоновой).

79 фото.

1982 г. Коллектив Ботанического сада. Стоят слева направо: О.С. Погодина, Т.А. Трифонова, Е.В. Петрунина, В. Подмарьков, Бахметов, Г.В. Зотов (директор сада в 1978 г.). Сидят слева направо: О.И. Павлов, Е.И. Антонов – директор сада в 1978 – 1983 гг. (Фото из архива Е.В. Петруниной)

80 фото.

Директор сада Антонов Е. И. в начале 80-х годов в саду. (Фото из архива Антонова Е. И.)

81 фото.

1983 г. Коллектив ботанического сада. Слева направо: Е.И. Сурина, Е.В. Петрунина, Бахметова, Т.А. Трифонова и О.С. Погодина. (Фото из архива Т.А. Трифоновой)

82 фото.

1985 г. Городская выставка цветов. Е. В. Петрунина. (Фото из архива Е. В. Петруниной).

83 фото.

1990 г. Коллектив Пензенского ботанического сада. В первом ряду слева направо Е.И. Сурина, Л. Никитина, Т.А. Трифонова, Е.П. Волынская, Е.В. Петрунина, М.И. Фомина. Во втором ряду В.Н. Лукичева, А.А. Алешин (директор Ботанического сада в 1983 – 1993 гг.), А. С. Кувшинов, А. Истраткина, В.Н. Лановой.

7. Трудности переходного периода (1990 – 2007 гг.)

В 1993 году в саду в очередной раз поменялся директор. На этот раз сад возглавил А. Р. Ненашев, выпускник Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Ему достались одни из самых сложных условий для работы за всю долгую жизнь сада: минимальное финансирование, чрезвычайно низкий уровень оплаты труда, из-за чего работу в саду могли себе позволить практически одни пенсионеры, отсутствие возможности связей с коллегами из системы ботанических садов страны и обмена коллекционными фондами. В силу перечисленных причин очень быстро пришли в упадок все коллекции открытого грунта, количество растений в фондах сада уменьшилось более чем вдвое и к 2007 году составляло всего 450 наименований, что являлось наименьшим числом за всю жизнь сада. Пятеро сотрудников – женщин с трудом успевали ухаживать только за основными коллекционными площадями, а остальные территории постепенно зарастали травой или захламлялись не вывезенными вовремя древесиной и хворостом. Но и в это сложное время в саду было огромное количество цветов. На фасадной части сада располагался цветочно-декоративный участок, который всегда радовал посетителей яркостью красок и возможностью приобрести оригинальный букет. Сотрудники были постоянными участниками городских выставок цветов, чрезвычайно популярных в то время, в саду продолжали проходить практику студенты ЕГФ ПГПУ и других учебных заведений города. На выделенной администрацией сада входной территории студенты факультета начальных классов под руководством доцента Н. Н. Поповой осуществляли проект организации учебно – опытного участка для начальной школы «Лаборатория под открытым небом». В эти годы сад активно помогал Университету с озеленением его территории – для этих целей в парниках ботанического сада тысячами выращивалась рассада однолетних цветочных культур, из которых принято было делать большие пестрые клумбы.

По мере выхода страны из кризиса назрели перемены и в Университете, и в ботаническом саду. Последней каплей, подтверждающей необходимость перемен, стало исключение нашего сада из списка ботанических учреждений, входящих в Совет ботанических садов России, связи с которым были практически утеряны. Кафедра ботаники еще в 2005 году выступила с инициативой возрождения сада, для чего были произведены и кадровые изменения (в 2005 году директором сада назначается Ф. Ф. Кутуев, а в 2007 – М. В. Ростовцева), и налажены контакты с руководством Совета ботанических садов.

84 фото.

90-е годы. Директор Пензенского ботанического сада А.Р. Ненашев и биолог Т.А. Трифонова. (Фото из архива Т.А. Трифоновой)

85 фото.

1996 г. Коллектив Пензенского ботанического сада. Слева направо: Г.Ф. Можаева, Л. Н. Степина, директор Ботанического сада А.Р. Ненашев, Т.А. Трифонова, Е.В. Петрунина.

86 фото.

Биолог Т.А. Трифонова за поливом парников с рассадой летников.

87 фото.

2003 г. Цветочно-декоративный участок.

88 фото.

2005 г. Выставка цветов в Зоопарке. На фото биолог Г.Ф. Можаева.

89 фото.

2007 г. Биолог ботанического сада Г.Ф. Можаева на выставке цветов в Зоопарке.

90 фото.

2005 г. Коллектив Ботанического сада. Слева направо: Л. Н. Степина, Т.А. Трифонова, Г.Ф. Можаева, Е.В. Петрунина. (Фото из архива Г.Ф. Можаевой.)

91 фото.

2005 г. Коллектив Пензенского ботанического сада. Слева направо: садовник Н.В. Клюева, сторож В. П. Меришкин, биологи Г.Ф. Можаева, Л. Н. Степина, директор сада Ф. Ф. Кутуев, биологи Е. В. Петрунина, Т. А. Трифонова. (Фото из архива Г.Ф. Можаевой.)

92 фото.

Доцент Н. Н. Попова со студентами на практике в ботаническом саду. (Фото из архива Н.Н. Поповой)

93 фото.

Студенты факультета начальных классов на практике в ботаническом саду (Фото из архива Н.Н. Поповой)

8. Большая перестройка (2007 – 2017 гг.)

Первые изменения в саду, после долгого перерыва, начали происходить уже с сезона 2008 года. Необходимо было, прежде всего, привести в порядок входную зону сада, занятую сильно разросшимися многолетними травянистыми растениями. К весне 2009 года здесь уже располагалась коллекция декоративных кустарников, а чуть позже посеян партерный газон. Постепенно приводились в порядок и другие площади, на которых сеялись газоны, сажались живые изгороди и устраивались новые экспозиции: розарий, рокарий, декоративный водоем, плодовый сад, сирингарий, теневой сад, миксбордер, ароматный сад и т.д. Тяжелее всего пришлось сотрудникам в 2014 году при расчистке территории бывшей оранжереи. Это были настоящие «раскопки»: из-под зарослей крапивы и винограда собственными силами было извлечено и вывезено с территории сада 10 самосвалов строительного мусора и металлических конструкций.

Самый ощутимый «рывок» в своем развитии сад получил после 2009 года, когда по ходатайству ректора и кафедры ботаники он был принят в региональный Совет ботанических садов Урала и Поволжья Совета ботанических садов России. Впервые за долгие годы сотрудники получили возможность видеть работу своих коллег и перенимать опыт, так необходимый после многих лет полной «ботанической» изоляции. Благодаря благородной традиции всех ботаников мира делиться коллекционными фондами друг с другом, коллектив нашего сада уже к 2012 году смог собрать порядка 1200 наименований растений, а в настоящее время объем коллекций уже превышает 2000 видов, сортов и форм дикорастущих и культурных растений умеренных широт Земного шара. Это самая большая численность коллекционных фондов открытого грунта за всю историю сада.

Наиболее тяжелым за все последние для сотрудников и коллекций сада был 2010 год, запомнившийся всем небывалой жарой и засухой четырехмесячной продолжительности. Не хватало воды для полива и, чтобы спасти коллекции, коллектив работал практически в три смены, рационально расходуя драгоценную влагу. Тем не менее, коллекции в тот год сильно пострадали, особенно влаголюбивые дальневосточные виды.

После объединения ПГПУ с ПГУ и связанного с этим административного переподчинения ботанического сада в 2013 году впервые появилась возможность оказания платных услуг населению, что значительно укрепило материальную базу ботанического сада и дало дополнительные возможности для дальнейшего развития.

В 2014 г. было поддержано ректорским грантом и грантом Минобрнауки еще одно важное начинание коллектива – создание Японского сада, в рамках проекта этногеографической тропы. Кроме того, выделенные средства позволили значительно улучшить благоустройство сада - были построены беседки, изготовлены решетки и кашпо для растений, закуплены для экспозиций новые европейские сорта хвойных и лиственных древесных декоративных пород.

А в следующем году многие университетские сады страны, в т.ч. и наш сад, ждал еще один приятный сюрприз от Министерства Образования и Науки – крупные денежные инвестиции на развитие. Эти средства позволили нашему ботаническому саду, с помощью всех служб университета, построить здание оранжереи для коллекций теплолюбивых растений, утраченных садом почти 30 лет назад, а также проложить современную систему автоматического полива основных коллекционных площадей. На эти же деньги удалось произвести ремонт зданий сада, обновить асфальтовые и плиточные покрытия.

Впереди – сложный период ввода в эксплуатацию оранжереи и формирование новых, пока непривычных для специалистов сада, коллекций тропических и субтропических растений. Кроме того, предстоит воплотить в жизнь и еще одну давнюю идею – устройство особой, «ботанической», детской площадки для наших самых маленьких посетителей, которые, надеемся, станут благодарными гостями нашего сада в следующем столетии.

94 фото.

2012 г. Коллектив Пензенского Ботанического сада. Первый ряд: И.А. Пелих, О.В. Рытикова, Е.Н. Черненко, А.В. Пронькин. Второй ряд: Н.А. Смолькина, Г.Ф. Можаева, В.М. Тимофеев, директор ботанического сада М.В. Ростовцева, В.В. Иванов, Ю.М. Одинцова, С.В. Хмеленко.

95 фото.

2010 г. Устройство рокария и водоема. Директор ботанического сада М.В. Ростовцева и рабочий С.А. Завалов.

96 фото.

2015 г. Устройство Японского сада: сухой ручей. На фото: рабочий Е.Н. Станякин.

97 фото.

2016 г. Укладка дорожек при устройстве Ароматного сада. Рабочие А.Ю. Назаревский и Г.А. Дорожкин.

98 фото.

Лето 2016 г. Монтаж оранжереи

99 фото.

2016 г. Юные художники на пленэре в Ботаническом саду.

100 фото.

Экскурсию в День растений проводит биолог Г.Ф. Можаева.

101 фото.

2008 г. Международная научная конференция, посвященная 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, в Островцовской степи. Слева направо: Е.В. Петрунина, Н.В. Клюева, Г.Ф. Можаева, М.В. Ростовцева, Л. Н. Степина.

102 фото.

2009 г. Г.Ф. Можаева со студентами на полевой практике в Малосердобинском районе.

103 фото.

2011 г. Экскурсия сотрудников Ботанического сада в Морозовский дендрарий. Слева направо - сидят: Е.Г. Громова с сыном, директор ботанического сада М.В. Ростовцева, стоят: И.Ю. Князькова и Г.Ф. Можаева.

104 фото.

2013 г. Биологи О.В. Рытикова и Г.Ф. Можаева в заповеднике «Приволжская лесостепь», участок «Кунчеровская степь».

105 фото.

2011 г. Сессия ботанических садов Урала и Поволжья в Казани. Посадка «Дерева дружбы» в ботаническом саду Казанского федерального университета.

106 фото.

2013 г. Сессия ботанических садов Урала и Поволжья в Уфе. Ботаническая экскурсия в национальный парк «Башкирия».

107 фото.

2015 г. Сессия ботанических садов Урала и Поволжья в Челябинске. Экскурсия в национальный парк «Зюраткуль».

108 фото

2017 г. Вход в сад

109 фото.

2016 г. Рокарий.

110 фото

2016 г. Японский сад. Фонарь юкими – гата.

111 фото

2015 г. Чайная беседка в саду.

112 фото.

2017 г. Фрутицетум (коллекция декоративных кустарников).