Организационная структура партизанск ой армии.

Успех любого более или менее массового движения невозможен без четкой организации и дисциплины.

Структурно партизанская армия должна состоять из Центрального штаба и территориальных командований (фронтов).

В функции Центрального штаба входит планирование и координация действий фронтов по решению стратегических задач освободительного движения, руководство политическими и экономическими преобразованиями, решение задач финансирования и поддержание контакта с представителями иностранных держав и политических партий, оказывающих поддержку повстанцам.

Территориальные фронты должны включать в себя:

1. Боевые подразделения (партизанские отряды, диверсионные группы).

2. Местные формирования (отряды самообороны, народная милиция).

3. Разведывательные и контрразведывательные органы.

4. Подразделения связи.

5. Службу вооружения.

6. Медицинские подразделения (госпитали).

7. Финансовые органы.

8. Отдел формы и снаряжения.

9. Тыловые органы (склады, мастерские и т. д.).

10. Пропагандистские подразделения.

11. Отдел диверсий - саботажа.

12. Отдел подготовки партизан.

Организация партизанских отрядов

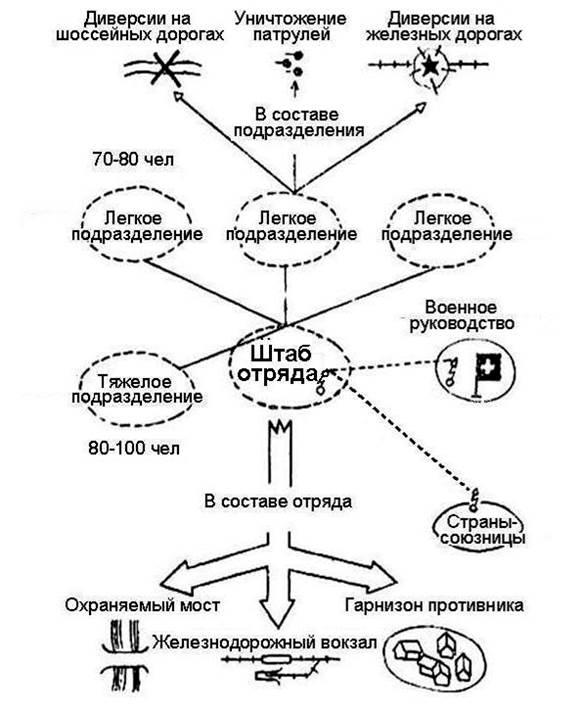

В зависимости от численности могут создаваться партизанские отряды или подразделения (рисунок 2).

Численность партизанского отряда не должна превышать более 400, а подразделения — более 100 человек.

Партизанский отряд может включать штаб, два-три легких и одно тяжелое подразделение.

Штаб отряда (численность — 15…20 человек) может состоять из группы управления и отделений: разведывательного, связи и специалистов.

В группу управления входят командир, адъютант и офицер связи.

Разведывательное отделение состоит из двух-трех человек (в основном кадровый состав). Они организуют работу и руководят агентами из местного населения.

Отделение связи (численность — четыре-шесть человек) отвечает за организацию связи:

- с руководством движения сопротивления,

- с соседними партизанскими отрядами и подразделениями,

- с армейским руководством в укрепрайонах или на территории соседней, не занятой противником, страны,

- с руководством союзных или дружественных армий.

Отделение специалистов (численность — шесть человек) может включать:

- специалиста по железнодорожному транспорту,

- специалиста по электрооборудованию,

- специалиста по средствам связи,

- офицера по инженерному делу,

- агента-связника (политический деятель, священник и т. д.),

- специалиста по пропаганде.

Специалисты по железнодорожному транспорту, электрооборудованию и средствам связи организуют и руководят специальными диверсиями.

Офицер по инженерному делу отвечает за организацию и проведение общих диверсий.

Агент-священник поддерживает связь партизанского отряда с населением страны.

Специалист по пропаганде организует взаимодействие партизанского отряда с движением сопротивления по вопросам контрпропаганды.

Подразделения по степени оснащенности, особенно тяжелым оружием, могут быть легкими и тяжелыми.

Рисунок 2. Организация и задачи партизанского отряда.

Легкое подразделение (численность — 70…80 человек) может состоять из группы управления, санитарного отделения, одного-двух боевых взводов и взвода подрывников.

В группу управления входят командир, его заместитель и каптенармус.

Санитарное отделение состоит из двух-трех человек с носилками и медицинским имуществом.

Боевой взвод (численность — 20…25 человек) имеет на вооружении карабины, автоматы, автоматические винтовки и ручные гранаты.

Взвод подрывников (численность 15…20 человек) оснащен карабинами, автоматами, автоматическими винтовками, взрывчатыми веществами и зажигательными средствами.

Тяжелое подразделение (численность 80…100 человек) может состоять из группы управления, санитарного отделения, противотанкового взвода, одного-двух пулеметных взводов, одного-двух минометных взводов и взвода вьючных животных.

Такое подразделение отвечает за подготовку личного состава и организацию снабжения. Его взводы в полном составе или по отделениям могут придаваться легким подразделениям.

В полном составе тяжелые подразделения используются только в исключительных случаях.

Для усиления легких подразделений назначаются взводы, вооруженные тяжелым оружием, которое можно переносить вне дорог в разобранном виде.

В группу управления входят командир, его заместитель, фельдфебель и каптенармус.

Санитарное отделение состоит из двух-трех человек, один из которых врач, с носилками и медицинским имуществом.

Противотанковый взвод (численность – 15…20 человек) имеет на вооружении реактивные гранатометы, противотанковые ружья, безоткатные орудия, ПТУР, а в некоторых случаях — противотанковые пушки.

На вооружении пулеметного взвода (численность – 20…30 человек) может состоять четыре-шесть пулеметов, а минометного взвода (10…15 человек) — два-три миномета.

Во взводе вьючных животных (численность - 10…12 человек) может быть 10…12 лошадей или мулов, которые используются для переброски пулеметов, минометов, безоткатных орудий, транспортировки раненых, продовольствия, боеприпасов и трофеев.

Ведение боевых действий должно осуществляться по заранее подготовленному плану, при этом Центральный штаб должен всемерно поддерживать инициативу в боевой деятельности, строго контролируя политическую деятельность каждого партизанского отряда или группы.

Лишь небольшая группа руководителей освободительного движения может находиться за пределами страны более или менее постоянно. Недопустимо ее нахождение и в подполье на территории, контролируемой противником. Основное руководство обязано находиться среди повстанцев.

Вне зависимости от способа организации руководства движением залогом успеха является надежная связь между руководящими органами партизанского движения и низовыми структурами (территориальными командованиями, отдельными отрядами, агентурой и т.д.). Такая связь обеспечивается как применением специальных технических средств (коротковолновая и ультракоротковолновая радиосвязь, спутниковая и сотовая телефония, пейджинговая связь, компьютерные сети и т. д.), так и с помощью агентов-связников.

Разумеется, сразу организовать «генштаб» и «фронты» невозможно.

На первых этапах вооруженной борьбы основными должны быть действия небольших (до 10…15 человек) и мобильных (3…5 автомобилей или же соответствующее количество лошадей или других вьючных и ездовых животных) групп. Их главные задачи: освоение района боевых действий, закладка складов и тайников с оружием, боеприпасами, продовольствием, снаряжением и одеждой, установление связей с местным населением, приобретение и накопление оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Именно из этих, фактически диверсионных групп будут вырастать партизанские отряды и соединения.

Численность партизанского отряда зависит исключительно от местных условий, от важности, возлагаемой на него задачи, от силы сопротивления противника и может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен. Чем важней задача партизана, чем богаче край продовольственными средствами, тем крупнее может быть партизанский отряд. В некоторых случаях создание крупных отрядов (более 30…50 человек) может оказаться нецелесообразным, так как оно затрудняет скрытность и быстроту передвижения, осложняет вопрос снабжения отряда продовольствием и увеличивает сложности в организации и подборе руководства. Более того, если в стране наблюдается низкий уровень национального и классового самосознания, на первых этапах восстания вряд ли будет возможно формирование значительных отрядов из местного населения.

При подборе бойцов следует учитывать серьезное противоречие: с одной стороны, партизаны должны иметь связь с местным населением, то есть быть местными уроженцами, с другой стороны, отряды должны быть высокомобильными, то есть должны иметь возможность без ущерба для боеспособности перемещаться на значительные расстояния.

Первому условию отвечают разнообразные местные отряды самообороны - домовые, квартальные, сельские и т. д. Второе качество в полном объеме имеют разведывательно-диверсионные группы спецподразделений вооруженных сил.

Высокий уровень урбанизации дает определенные преимущества в плане «легкости на подъем» партизанам-горожанам, но в то же время, в городах нет такой связи между жителями, как в сельской местности.

Разведка .

Еще в шестом веке до нашей эры великий китайский полководец и философ Сунь-цзы писал, что «тот, кто знает врага и знает себя, не окажется в опасности и в ста сражениях. Тот, кто не знает врага, но знает себя, будет то побеждать, то проигрывать. Тот, кто не знает ни врага, ни себя, неизбежно будет разбит в каждом сражении». В полной мере это относится и к партизанским действиям. Партизаны могут нанести поражение регулярной армии только в том случае, когда им удается захватить и удержать инициативу. Это возможно только тогда, когда партизаны владеют максимально полной и точной информацией о противнике.

Разведывая силы противника и его технические средства необходимо установить:

а) сколько у противника пехоты, кавалерии, артиллерии и других частей…; б) где они расположены и как; в) число бронетехники: автомобилей, бронепоездов, танков, самолетов, вертолетов и где они стоят: г) численность транспортов и обозов; д) как укреплены: фронт, районы, города, деревни и села, какими частями обороняются (силы и названия); е) где склады и этапы армий; ж) где резервы, фланги армий и других частей; з) настроение армии противника, желает ли она воевать или нет, ее отношении к населению, к своему командному составу; и) каково вооружение, обмундирование, продовольствие, снабжение боевыми и другими припасами армии противника. Степень подготовки строевой, технической и политической.

В разведку противника должны войти и сведения о настроении населения и отношении к властям и армии противника, стремится ли оно к активной поддержке повстанцев и в чем эта активность выражается.

Разведывая дороги, необходимо выяснить: а) направление и к каким населенным пунктам они идут, б) ширина, грунт и возможность прохождения по ним артиллерии, обозов, колонн, пехоты...

Разведывая леса, выяснить: какие площади покрыты лесом и какой лес: густой или редкий, строевой или кустарник, далеко или близко от населенных пунктов.

Разведывая реки и мосты, выяснить: глубину и ширину рек, быстроту течения, крутизну берегов, есть ли мосты и паромы или какие другие средства переправы. Если есть мосты, то можно ли по ним пройти артиллерии, бронетехнике, транспорту, пехоте и кавалерии.

Разведывая болота, выяснить: где они находятся и какую площадь занимают. Проходимы или нет, можно ли пройти кавалерии, легкой артиллерии и в каком количестве.

Разведывая населенные пункты, выяснить: а) количество домов, колодцев и есть ли продовольствие, фураж и в каком количестве. б) подступы, лощины, обрывы, канавы и т.п. в) сколько дорог идет, в каком направлении и какие.

Для тайной разведки партизанам придется зачастую переодеваться местными жителями, иметь документы и идти под видом рабочего или мешочника, широко пользоваться местным населением. Чтобы сведения, полученные, о противнике были действительно ценны для действий партизан, они должны быть достоверны и своевременны. Разведчик-партизан, собрав необходимые сведения о противнике и хорошенько запомнив их, должен как можно скорее доложить сам или через надежных посыльных: где, когда, сколько и чего он видел.

Разведка предшествует каждому шагу партизана. Разведка — это непрерывная слежка за противником, подкарауливание выгодных для себя моментов в его положении. Разведка предопределяет ход действий партизан; последние редко могут открытой силой создать преимущественное исходное положение и только используют моменты в обстановке, руководствуясь данными разведки.

Другой характерный момент – это сближение разведки и действия в тех случаях, когда партизан переходит к активности. Поскольку партизану приходится пользоваться выгодными моментами в обстановке, он должен быть готов к немедленному переходу к действию. Недосмотр или оплошность противника – случай, а не постоянная данная. Все случаи «внезапных» нападений партизан и представляют совмещение разведки и удара.

Партизанские разведывательные органы должны иметь «кустовую» структуру. Нижестоящие органы должны самостоятельно и независимо от других «кустов» собирать и обобщать разведывательную информацию и передавать ее вышестоящим органам (Разведывательному управлению Центрального штаба). Зона ответственности каждого «куста» должна соответствовать зоне ответственности территориального командования (фронта), а его руководитель должен являться начальником разведки фронта.

В состав фронтовых разведывательных органов должны входить:

1. Агентурная (нелегальная) разведка.

2. Подразделение связи.