Аналоговый сигнал – это непрерывная форма сигнала, которая изменяется в соответствии со свойствами передаваемой информации.

Рис. 2.7 – Аналоговый сигнал

2.2.3. Цифровая информация

Цифровая информация - набор дискретных значений. Время также может быть представлено в цифровом виде. Однако цифровое время может быть представлено часами, у которых стрелка перепрыгивает от одной минуты к другой, не останавливаясь на секундах.

2.2.4. Цифровые сигналы

Цифровой сигнал – это набор дискретов определённой формы

Рис. 3.8 – Цифровой сигнал

2.2.5. Преимущества использования цифрового сигнала

Человеческая речь – аналоговый сигнал. У речи изменяется как частота (верхние и нижние тона), так и амплитуда (шёпот и крик).

На первый взгляд лучшим способом передачи аналоговой информации (речи) является использование аналоговых сигналов. Аналоговая информация – это непрерывная информация и, если она будет представлена в цифровом виде, то часть информации будет ошибочна (секунда в цифровых часах).

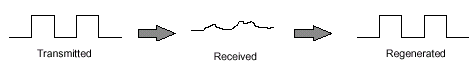

Все сигналы, как аналоговые, так и цифровые, искажаются при передаче на большие расстояния. Для аналоговых сигналов единственным решеним таких проблем является увеличение амплитуды сигнала. Однако при таком решении увеличивается и амплитуда искажений. При передаче цифровых сигналов может применяться метод восстановления, который позволяет воссоздать сигнал без искажений.

Рис. 2.9 –Восстановление и оцифровка аналогового сигнала

Существуют проблемы, связанные с точностью преобразования аналогового сигнала в цифровые сигналы. Последнее связано с методами существующих моделей преобразования сигналов. Однако разработаны модели, которые с достаточной степень точности производят такие преобразования.

В целом, если модели достаточно точны, то цифровые сигналы обеспечивают лучшее качество для передачи аналоговой информации, чем аналоговые сигналы.

2.3. Проблемы, возникающие при передачи радиосигналов

Существует много проблем, возникающих при передачи радиосигналов. Ниже перечисляются некоторые из известных проблем.

2.3.1. Потери на пути распространения радиосигналов (Path loss)

Path Loss ( PL ) – это потери, возникающие тогда, когда принимаемый сигнал становится всё слабее и слабее из-за увеличения расстояния между MS и BТS. Проблема PL редко ведёт к разрыву соединения (dropped calls), потому что как только проблема становится экстремальной, соединение переключается на другую BТS и PL становится, соответственно, меньше.

2.3.2. Затенения (Shadowing)

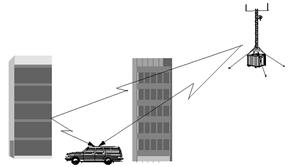

Затенения случаются тогда, когда на пути распространения радиосигнала между MS и BТS возникают физические препятствия, например, холмы, здания, деревья и т.д. Препятствия создают эффект затенения, который уменьшает уровень сигнала (signal strength). Уровень сигнала в процессе движения MS флуктуирует в зависимости от возникающих препятствий на пути между MS и BТS.

Действующие на сигнал замирания изменяют уровень сигнала. Снижение уровня сигнала называется глубиной замирания (fading dips). На рис. 2.10 показаны препятствия, возникающие на пути распространения сигнала между MS и BТS.

Рис.2.10 - Препятствия на пути передачи радиосигнала

2.3.3. Многолучёвые замирания (Multipath fading)

Многолучёвые замирания возникают тогда, когда существует более чем один путь распространения радиоволны между MS и BТS и, в связи с этим, к приёмнику приходит более чем один сигнал. Последнее связано с многократным отражением радиосигнала от таких препятствий, как горы, здания, располагающиеся либо близко, либо далеко от приёмников.

2.3.4. Релеевские замирания сигналов (Rayleigh fading)

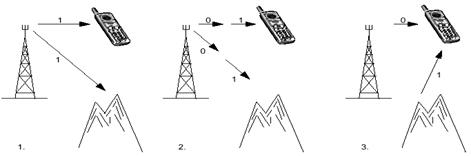

Релеевские замирания возникают тогда, когда сигнал достигает приёмника по нескольким путям от базовой станции. В этом случае сигнал не принимается по линии прямой видимости прямо от передающей антенны, а приходит с разных направлений, отражаясь от зданий. Релеевские замирания сильно выражены тогда, когда препятствия располагаются близко к приёмной антенне. Результирующий принятый сигнал представляет собой сумму сигналов, пришедших с разной амплитудой и фазой. Глубина замираний и их периодичность зависят от скорости движения MS и рабочей частоты. Расстояние между замираниями приблизительно составляет половину длины волны колебания. Таким образом, в системе GSM 900 расстояние между двумя замираниями составляет 17см.

Рис. 2.11 Причина Релеевских замираний

2.3.5. Временная дисперсия (Time Dispersion)

Временная дисперсия является дополнительной проблемой, связанной с многолучёвым характером распространения радиоволн между MS и BТS.

Однако в данном случае в сравнении с Релеевскими замираниями, отражённый сигнал приходит к приёмной антенне, отражаясь от достаточно удалённых объектов, таких как горы, холмы.

Временная интерференция вызывает межсимвольную интерференцию (Inter-Symbol Interference - ISI), где последовательные символы (биты) интерферируют друг с другом, что затрудняет приёмнику правильно определять символы.

Примером может служить рисунок 2.12, где представлена передача последовательности 1, 0 от BTS.

Рис 2.12 Временная дисперсия

Если отраженный сигнал приходит после прохождения одного бита прямого сигнала, то приёмник обнаруживает «1» от отраженной волны и в то же самое время «0» от прямой радиоволны. Поэтому символ «1» интерферирует с символом «0» и MS не знает, какой из этих символов является правильным.

2.3.6. Временное наложение (Time Alignment)

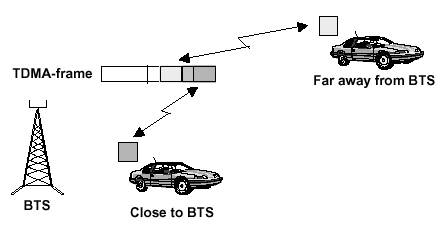

Каждая MS во время обслуживания вызова занимает один TS внутри кадра TDMA. Другими словами, мобильная станция занимает определённый временной интервал, в течение которого MS передаёт информацию на BТS.

Проблема временного наложения проявляется тогда, когда часть информации, переданная MS, не приходит в занимаемом TS.

Вместо этого не пришедшая часть информации придёт в следующем TS, следовательно, может интерферировать с информацией, передаваемой другой MS, использующей другой TS (рис. 2.13).

Временное наложение возникает за счёт большого расстояния между MS и BТS. Сигнал же не может распространяться на большие расстояния внутри заданного значения временной задержки.

Рис. 2.13 Временная задержка

2.3.7. Комбинированные потери сигнала (Combined Signal Loss)

Все проблемы, возникающие при распространении сигнала, в частности те, которые были описаны выше, возникают и существуют независимо друг от друга. Однако в процессе обслуживания некоторых вызовов эти проблемы могут возникать одновременно. Такое наложение сигналов можно представить зависимостью изменения сигнала на входе приёмника MS в процессе её движения.

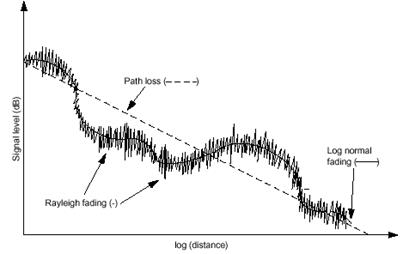

На рис. 2.14 представлена такая зависимость. На данном рисунке представлены суммарные потери в виде PL, затенений, Релеевских замираний (комбинированные потери сигнала). Уровень сигнала как глобальное среднее значение уменьшается с расстоянием (path loss), что приводит к разрыву соединения. Вокруг глобального среднего существуют медленные вариации поля за счёт затенений и быстрые вариации за счёт Релеевских замираний.

Рис. 2.14 Вариации сигнала с изменением расстояния

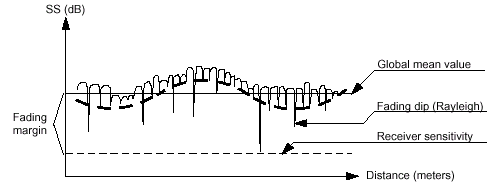

В любой другой точке флуктуации сигнала будут выглядеть так, как показано на рисунке 2.15.

Рис. 2.15 – Флуктуации сигнала на антенне приёмника

Из рисунка видно, что чувствительность телефона не должна быть меньше минимального значения сигнала (на рисунке 2.15 это показано глубиной затухания). Например, если необходимо принять сигнал с мощностью –100 dBm, то чувствительность телефона должна быть не меньше (-104 dBm), а даже больше, в противном случае информация будет утеряна. Чтобы быть уверенным в том, что информация не будет потеряна, необходимо, чтобы глобальное среднее значение напряжённости поля было больше на такую величину dB, на какую в dB отклоняется самое большее замирание. Такой запас на замирание представляет собой разницу между чувствительностью и средним значением напряжённости поля.

2.4 Решение проблем, возникающих при передаче сигнала

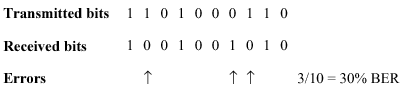

При цифровой передаче данных качество переданного сигнала выражается в терминах «сколько некорректных битов информации было принято». Названием термина, характеризующего качество принятой информации, является частота ошибок по битам (BER – Bit Error Ratio). BER определяет процентное отношение количества неправильно принятых битов к общему количеству переданных битов информации.

Данное отношение должно быть как можно ниже. В общем случае, данное отношение невозможно свести к нулю, это связанно с тем, что путь распространения радиоволн постоянно меняется. Это особенно важно в течение передачи данных по сравнению с передачей речи, для которой приемлемо более высокое количество BER, чем для данных.

Канальное же кодирование используется для обнаружения и коррекции ошибок в принимаемом потоке битов. Данное кодирование добавляет биты к сообщению, осуществляя избыточность сообщения, позволяя не только обнаруживать неправильные биты, но и исправлять.

2.4.1. Перемежение (Interleaving)

Чаще всего на практике битовые ошибки появляются последовательно друг за другом. Это связанно с тем, что долговременные глубокие замирания воздействуют сразу же на несколько последовательных битов информации. Канальное кодирование эффективно используется в случаях появления одиночных ошибок и последовательностях короткой длины. В связи с этим, применение только канального кодирования не применимо в условиях появления длинных последовательностей ошибок.

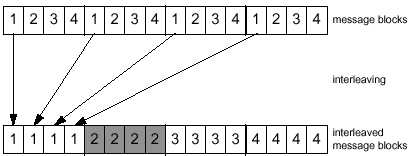

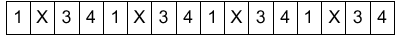

Поэтому для избежания ошибочного приема битов вводится процесс Interleaving – интерливинга или перемежения. Этот процесс позволяет разбить последовательные биты сообщений так, чтобы эти биты не передавались последовательно друг за другом.

Рассмотрим в качестве примера блок сообщения, который может состоять из четырёх битов (1234). Если четыре таких последовательных блока передаются и один теряется, причём интерливинг отсутствует, то количество ошибок BER для всего сообщения составит 25%, а для потерянного сообщения 100%. И в этом случае восстановить его становится практически невозможным.

Если используется интерливинг, как показано на рисунке 2.16, то бит каждого блока может быть передан не последовательным способом. Если при передаче информации теряется один блок, то общее количество ошибок также составляет 25%. Однако такая потеря информации приводит к потере информации в каждом блоке, причём количество BER для каждого блока составляет 25%. Данная ситуация считается более приемлемой, чем ранее, так как вероятность определения и восстановления канальным кодером становится больше.

Рис 2.16 Процесс интерливинга

Рис. 2.17 Принятые блоки с учётом интерливинга

2.4.2. Разнесённый приём (Antenna Diversity)

Использование разнесённого приёма позволяет получить больший уровень сигнала на выходе антенно-фидерного тракта посредством использования особенностей распространения радиоволн. Существует два типа разнесённого приёма:

- Пространственное разнесение

- Поляризационное разнесение

2.4.2.1 Пространственное разнесение

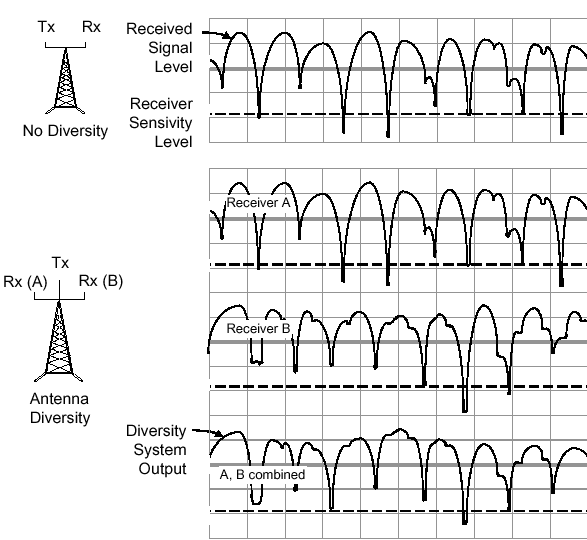

Для того чтобы увеличить уровень принимаемого сигнала BТS прибегают к пространственному разнесению антенной системы. В данной конструкции используется 2 антенны вместо одной. Если при разнесении используется 2 антенны, то вероятность того, что в одно и тоже время на обе антенны придут две одинаковые волны, на которые повлияли глубокие замирания, очень мала. В диапазоне 900 МГц, используя пространственное разнесение, можно достичь усиления сигнала в 3 dB, при этом расстояние между антеннами должно быть 5 – 6 метров (12 – 18 l) для горизонтального разнесения и 25*(12 – 18*l) для вертикального разнесения. В диапазоне 1800 Мгц, расстояние должно быть уменьшено из-за меньшего значения длины волны.

Используя данный метод и выбирая сигнал с большим уровнем можно в значительной степени уменьшить воздействие замираний сигнала.

Следует отметить, что пространственное разнесение даёт немного большее усиление сигнала, чем при использовании поляризационного приёма, но, в свою очередь требует большего пространства для монтажа антенн.

На рис. 2.18 представлено влияние использования пространственного приёма.

Рис. 2.18 Пространственное разнесение антенн

2.4.2.2 Поляризационное разнесение

При использовании поляризационного приёма антенны разнесённого приёма заменяются одной антенной с двойной поляризацией. Данная антенна имеет нормальный корпус, но имеет две различные поляризационные антенные решетки. Самые популярные антенны – это антенны с горизонтальной/вертикальной поляризацией и антенны, имеющие наклонную поляризацию в 45о. Две антенные решётки соединяются в одну соединительную схему, называемую Rx в BTS. Две антенные решетки могут также быть использованы как совмещённые Tx/Rx антенны. На практике считается, что коэффициент усиления с использованием двух типов разнесённого приёма одинаков, но в случае поляризационного приёма экономится размер монтажной площадки антенно-фидерной системы.

2.4.3. Адаптивная коррекция (Adaptive Equalization)

Адаптивная коррекция – метод, специально разработанный для решения проблем, связанных с временной дисперсией сигналов.

Работа данного метода заключается в следующем:

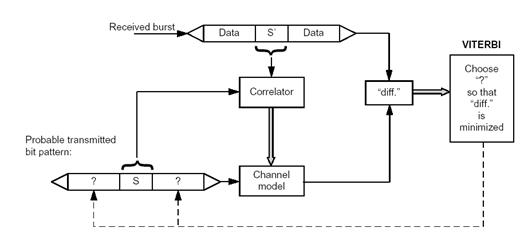

1. За основу данного метода берется набор априорно известных битов информации, называемый тестовой последовательностью (training sequence). Данная последовательность известна как BTS, так и MS. BTS дает команду MS включить одну из этих последовательностей в передачу полезной информации по направлению к BTS.

2. MS включает в передаваемое сообщение по направлению к BTS тестовую последовательность (на рис. 2.19, данная последовательность показывается буквой “ S ”). Однако, при передаче сообщения через радиоэфир, последнее может быть искажено (потеря нескольких бит информации).

3. BTS принимает сообщение от MS и проверяет тестовую последовательность внутри передаваемого сообщения. После того, как сообщение принято, BTS сравнивает принятую тестовую последовательность с тестовой последовательностью, которую должна была использовать MS по указанию BTS. Если существует отличие между двумя тестовыми последовательностями, это означает, что проблемы в радиоэфире воздействовали не только на тестовые последовательности, но так же и на полезную информацию.

4. После установления различия в тестовых последовательностях, BTS начинает процесс восстановления потерянной полезной информации. Для этого она использует апостериорную информацию о повреждениях внутри тестовой последовательности.

Рис. 2.19 Адаптивная коррекция

Поскольку BTS делает предположения о радиоэфире на основе тестовых последовательностей, то результат адаптивного восстановления потерянной информации не может быть 100% -но удачным.

Несмотря на это применение такого метода дает достаточно хорошие результаты восстановления сигнала. К примеру, в качестве адаптивного эквалайзера в системе GSM используется эквалайзер Витерби (Viterbi equalizer).