Практическое задание № 3

Анализ распределения стока по территории РФ

Задание 3.1. Изучение изменения среднего многолетнего слоя тока с севера на юг

Таблицы 3.1. Показывает изменение среднего многолетнего годового слоя стока с севера на юг по меридианам 132 º В.Д. и 142 º В.Д.

| Таблица 3.1 Пространственное распределение слоя стока по территории РФ на географической долготе 132 0 В.Д. и 1420 В.Д. | ||||||||||||||

| Долгота 132 0 В.Д. | Долгота 142 0 В.Д. | |||||||||||||

| Широта, 0 С.Ш. | Слой стока, мм | Широта, 0 С.Ш. | Слой стока, мм | |||||||||||

| 56 | 500 | 56 | - | |||||||||||

| 57 | 300 | 57 | - | |||||||||||

| 58 | 250 | 58 | - | |||||||||||

| 59 | 150 | 59 | 500 | |||||||||||

| 60 | 100 | 60 | 400 | |||||||||||

| 61 | 50 | 61 | 300 | |||||||||||

| 62 | 20 | 62 | 200 | |||||||||||

| 63 | 50 | 63 | 150 | |||||||||||

| 64 | 150 | 64 | 150 | |||||||||||

| 65 | 200 | 65 | 200 | |||||||||||

| 66 | 100 | 66 | 300 | |||||||||||

Таблица 3.2. Изменение среднего многолетнего годового слоя стока с севера на юг

по меридианам 132 º в.д. и 142 º в.д.

| Характеристики | Максимумы слоя стока на меридианах | |

| 132 º В.Д. | 142 º В.Д. | |

| Максимум | Максимум | |

| Широта | 56 º С.Ш. | 59 º С.Ш. |

| Величина слоя стока, мм | 500 | 500 |

| Причина увеличения | Влияние горного рельефа (Верхоянский хребет) | Влияние горного рельефа (Хребет Сунтар-Хаята) |

Задание 3.2. Распределение слоя стока по территории РФ с запада на восток

Таблица 3.3. Пространственное распределение слоя стока по территории РФ на географической широте 56 0 С.Ш. и 66 0 С.Ш.

| Широта 56 0 С.Ш. | Широта 66 0 С.Ш. | ||

| Долгота, 0 В.Д. | Слой стока, мм | Долгота, 0В.Д. | Слой стока, мм |

| 132 | 500 | 132 | 50 |

| 133 | 400 | 133 | 100 |

| 134 | 300 | 134 | 150 |

| 135 | 300 | 135 | 200 |

| 136 | 300 | 136 | 200 |

| 137 | 300 | 137 | 200 |

| 138 | - | 138 | 200 |

| 139 | - | 139 | 200 |

| 140 | - | 140 | 200 |

| 141 | - | 141 | 200 |

| 142 | - | 142 | 200 |

Таблица 3.4. Изменение среднего многолетнего годового слоя стока с запада на восток

по параллелям 70 º С.Ш. и 60 º С.Ш.

| Характеристики | Максимумы слоя стока | |

| 56 º С.Ш. | 66 º С.Ш. | |

| Максимум | Максимум | |

| Долгота | 132 ° В.Д. | 135-142 °В.Д. |

| Величина слоя стока, мм | 500 | 200 |

| Причина увеличения | Влияние горного рельефа (Верхоянский хребет) | Влияние горного рельефа (Хребет Сунтар-Хаята) |

Выводы:

1. Река Яна в месте гидроствора имеет средний годовой слой стока 265, что соответствует значениям слоя стока по ближайшим изолиниям - 250 - на карте слоя стока (Рис.3.1).

2. Выявлены максимумы слоя стока при перемещении по карте РФ с севера на юг по меридианам 132 и 142 0 В.Д. Причины появления максимумов – влияние горного рельефа (Верхоянский хребет и хребет Сунтар-Хаята).

3. Выявлены максимумы слоя стока при перемещении по карте РФ с запада на восток по параллелям 56 и 66 0 С.Ш.. Причины появления максимумов – влияние горного рельефа (Верхоянский хребет и хребет Черского).

| Фаза водного режима | Дата | Наибольшие расходы воды | Преобладающий тип питания | ||

| Начало | Конец | м3/с | Дата | ||

| Зимняя межень | 01.01 | 12.05 | - | - | Подземное |

| Весенний ледоход | 13.05 | 03.06 | 413 | 03.06 | Подземное |

| Весеннее половодье | 13.05 | 10.06 | 413 | 03.06 | Снеговое |

| Летне-осенняя межень с паводками | 11.06 | 25.10 | 1800 | 11.07 | Дождевое |

| Паводок №1 | 10.06 | 29.06 | 706 | 22.06 | Дождевое |

| Паводок №2 | 30.06 | 08.07 | 1310 | 02.07 | Дождевое |

| Паводок №3 | 09.07 | 01.08 | 1800 | 11.07 | Дождевое |

| Паводок №4 | 02.08 | 16.08 | 464 | 08.08 | Дождевое |

| Паводок №5 | 17.08 | 09.09 | 486 | 21.08 | Дождевое |

| Паводок №6 | 10.09 | 25.10 | 255 | 15.09 | Дождевое |

| Осенний шугоход | 03.10 | 25.10 | 56.6 | 03.10 | Дождевое |

| Зимняя межень | 26.10 | 31.12 | - | - | Подземное |

Практическое задание № 4

Анализ водного и ледового режима реки. Таблица 4.3

Таблица 4.4.

| Тип питания | W, км3 | Доля, % |

| Подземное | 1,18 | 27,1 |

| Снеговое | 0,01 | 0,4 |

| Дождевое | 3,15 | 72,5 |

| Итого | 4,34 | 100 |

Выводы:

- По классификации Зайкова, река относится к рекам весеннего половодья, восточносибирского типа.

- Дождевой тип питания – приемущественный для реки.

- Река находится в зоне тундры и лесотундры. Равнинная. Есть фаза промерзания реки (01.05-12.05; 26.12-31.12)

Практическое задание №5

Анализ распределения температуры и солености воды на поверхности Мирового океана

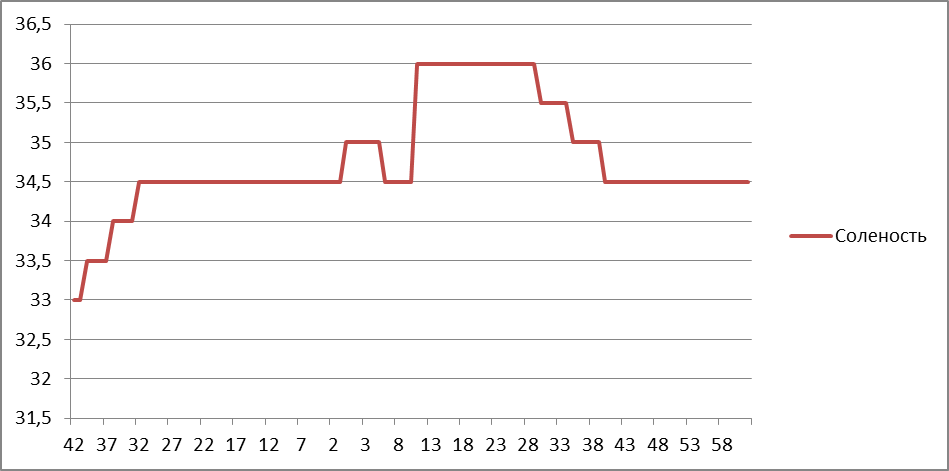

Таблица 5.1. Зависимость солености воды на поверхности Тихого океана от географической широты

| Широта | Величина показателя солености | ||

| 58 0 С.Ш. | 32.5 | 7 0 Ю.Ш. | 35.5 |

| 42 0 С.Ш. | 33 | 11 0 Ю.Ш. | 36 |

| 40 0 С.Ш. | 33,5 | 25 0 Ю.Ш. | 36 |

| 360 С.Ш. | 34 | 30 0 Ю.Ш. | 35.5 |

| 32 0 С.Ш. | 34.5 | 35 0 Ю.Ш. | 35 |

| 15 0 С.Ш. | 34,5 | 40 0 Ю.Ш. | 34.5 |

| 6 0 С.Ш. | 34,5 | 62 0 Ю.Ш. | 34 |

| 0 0 | 35 | ||

Рис.5.2. Зависимость солености воды на поверхности Тихого океана от географической широты и др. явлений на меридиане 140.

Таблица 5.2. Изменение солености воды на поверхности Тихого океана от Южного полюса к экватору и от экватора к Северному полюсу по меридиану

| Характеристики | Явления (Максимумы, минимумы, отклонения и др.) | ||

| Широта | 11, 26 0 Ю.Ш. | 58 0 С.Ш. | 8-43 0 Ю.Ш. |

| Величина показателя солености | 36 (максимум) | 32,5 (минимум) | 34,5 – 36 – 34,5 (перегиб на графике) |

| Причина явления | Влияние испарения (экватор), Южное Экваториальное течение | Распресняющее действие речного стока рек | В этом месте меридиан проходит через экватор, экваториальные течения |

Табл.5.3 Зависимость температуры воды на поверхности Тихого океана от географической широты

| Широта | Величина показателя температуры | ||

| 58 0 С.Ш. | 6 | 37 0 Ю.Ш. | 19 |

| 49 0 С.Ш. | 7 | 39 0 Ю.Ш. | 18 |

| 47 0 С.Ш. | 8 | 41 0 Ю.Ш. | 17 |

| 46 0 С.Ш. | 9 | 43 0 Ю.Ш. | 16 |

| 44 0 С.Ш. | 10 | 44 0 Ю.Ш. | 15 |

| 43 0 С.Ш. | 11 | 45 0 Ю.Ш. | 14 |

| 42 0 С.Ш. | 12 | 47 0 Ю.Ш. | 13 |

| 40 0 С.Ш. | 13 | 48 0 Ю.Ш. | 12 |

| 38 0 С.Ш. | 14 | 50 0 Ю.Ш. | 11 |

| 37 0 С.Ш. | 15 | 52 0 Ю.Ш. | 10 |

| 36 0 С.Ш. | 16 | 53 0 Ю.Ш. | 9 |

| 35 0 С.Ш. | 17 | 54 0 Ю.Ш. | 8 |

| 33 0 С.Ш. | 18 | 55 0 Ю.Ш. | 7 |

| 32 0 С.Ш. | 19 | 56 0 Ю.Ш. | 6 |

| 29 0 С.Ш. | 20 | 57 0 Ю.Ш. | 5 |

| 27 0 С.Ш. | 21 | 58 0 Ю.Ш. | 4 |

| 24 0 С.Ш. | 22 | 59 0 Ю.Ш. | 3 |

| 20 0 С.Ш. | 23 | 60 0 Ю.Ш. | 2 |

| 16 0 С.Ш. | 24 | 63 0 Ю.Ш. | 1 |

| 13 0 С.Ш. | 25 | 65 0 Ю.Ш. | 0 |

| 11 0 С.Ш. | 26 | ||

| 3 0 С.Ш. | 27 | ||

| 8 0 Ю.Ш. | 28 | ||

| 18 0 Ю.Ш. | 28 | ||

| 22 0 Ю.Ш. | 27 | ||

| 25 0 Ю.Ш. | 26 | ||

| 27 0 Ю.Ш. | 25 | ||

| 29 0 Ю.Ш. | 24 | ||

| 31 0 Ю.Ш. | 23 | ||

| 33 0 Ю.Ш. | 22 | ||

Табл. 5.4. Изменение температуры воды на поверхности Тихого океана от Южного полюса к экватору и от экватора к Северному полюсу по меридиану 140 0

| Характеристики | Явления (Максимумы, минимумы, отклонения и др) | ||

| Широта | 58 0 С.Ш., 65 0 Ю.Ш. | 8-18 0 Ю.Ш. | 58 0 С.Ш. – 8-65 0 Ю.Ш. |

| Величина показателя температуры | 6 и 0 соответственно (минимальная) | 28 (максимальная) | 6 – 28 – 0 (наклоны графика) |

| Причина явления | Близость к полюсам | Близость к экватору, теплым экваториальным течениями | Увеличение солнечной радиации к экватору и его уменьшение к полюсам, теплые экваториальные течения. |