Объектные единицы: личность, общество, государство.

Акцентировки в материале: внешняя среда для каждого типа объектов активно воздействует на "объекты", меняет их состояние и новое состояние оценивается как "угрожающее", особо негативное.

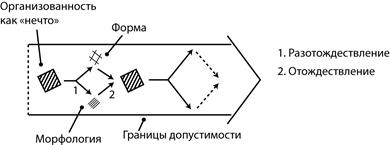

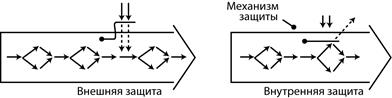

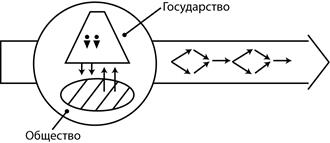

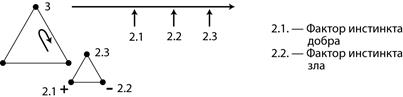

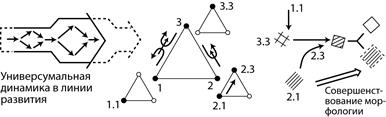

Средство: "нечто" как включающее динамику отношений между формой нечто и морфологией нечто, отношений разотождествления, ведущее к напряженности, дестабильности, и отношений отождествления, ведущего к отсутствию напряженности, стабильности, а сама динамика включает в себя смену отождествления и разотождествления как динамическую стабильность, если разотождествление не выходит за фиксированные границы и отождествление не завершается устранением динамики (см. сх. 1).

Схема 1

Ключевые слова: "состояние защищенности", "защищенность", "состояние", "интересы", "угрозы", "жизненно важные интересы".

Соотнесение: процесс соотнесения включает в себя постановку вопросов и поиск ответов на них, обращаясь к содержанию субъекта и предиката мысли, к материалу и средству мысли.

Что такое "жизненно важные интересы" личности, общества и государства? С точки зрения соответствующих и применительно к "личности" жизненно важными интересами являются те интересы, которые предопределены воспроизведением и усилением развитием способностей к "личностным проявлениям" человека, отличающимся от "субъектных проявлений" и "индивидных проявлений". Если индивидные проявления предопределяются удовлетворением "естественных", досоциальных, досоциокультурных, докультурных, додеятельностных и т.п. потребностей в зависимости от меняющихся условий и обстоятельств, то субъективные проявления предопределяются содержанием социокультурных деятельностных, культурных и т.п. норм, что предполагает сознаваемую самокоррекцию в направленности на сохранение соответствия фиксированной норме, а также согласие на внешние коррекции, способствующие соблюдение фиксированных норм. Личностные проявления предопределяются необходимостью совершенствования норм как условия либо достижения фиксированной цели, либо замены одной цели другой целью, либо обеспечения новой целью в рамках устремленности на развитие социокультурных, деятельностных, культурных и т.п. целостностей. Тем самым, интересы личности, жизненно важные интересы личности, если следовать средством психологического анализа,[2] а при изменении средств анализа будут иные утверждения, сводятся к сохранению возможности участия в совершенствовании норм, сохранению и увеличению потенциала соответствия функции совершенствования норм, а также потенциала адекватного участия в инноватике и развитии социокультурных, деятельностных, культурных и т.п. систем.

Применительно к обществу жизненно важными являются интересы сохранения общества в рамках реализации функции общества. В обществе совмещаются все типы бытия – жизнедеятельностный, социодинамический, социокультурный, деятельностный, культурный, духовный и т.п., обеспечивая самосохранность типов бытия, их качественное совершенствование и развитие, взаимообслуживание и достижение более высокого потенциала совокупного бытия. Самораскрытие всех типов бытия, не наносящее "вред" иным типам бытия, осуществляется в пределах функций каждого типа бытия.[3]

Жизненно важными интересами государства являются те, которые связаны с реализацией функции государства в обществе. Государство выделяется как управленческая система, вносящая устойчивость в воспроизводство и развитие общества, в придание обществу единства в реализации стратегий, обусловленных учетом внутренних и внешних условий воспроизводства и развития общества как "целью" реагирования на внутренние и внешние условия деструкции общества, снижения потенциала воспроизводства и развития. Государство обеспечивает для общества в целом и частей общества как частей целого неслучайность бытия.[4]

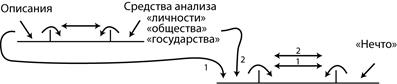

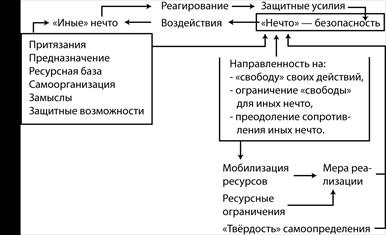

Мы видим, что "жизненно важные интересы" могут быть оформлены для личности, общества и государства либо в "описании" реальной истории бытия этих "объектов", либо в средствах специальных языков. Поэтому соотнесение, о котором шла речь, предполагает применение "нечто" и более точно – "нечто в универсуме" либо к реальным событиям, их описаниям, либо к идеальным объектам, соответствующим терминам "личность", "общество", "государство" (см. сх. 2).

Схема 2

В соотнесении ведущими выступают для нашей темы, содержания, касающиеся "защищенности" и "угроз". Тем самым, в применении "нечто" нужно обнаружить те особенности нечто, которые касаются и защищенности, и угроз.

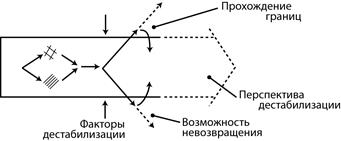

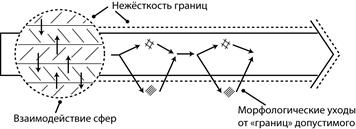

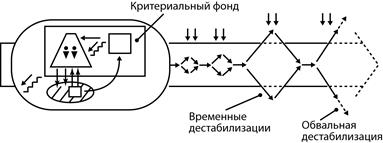

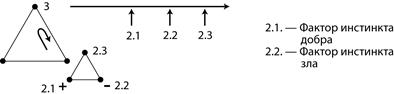

Использование "нечто" для введения сущности "угроз" и "защищенности": основой бытия нечто выступает "воспроизводство", что означает сохранение динамики отношений между формой и морфологией в пределах допустимых границ. Дополнительным к воспроизводству является развитие, что предполагает усложнение формы и введение новых границ допустимости, а само изменение формы опирается на "план" развертывания форм, имеющийся у нечто, вложенный ему в период возникновения созидателями нечто. Этот план включает становление, функционирование, развитие и редукцию нечто с репродуктивным переходом к циклу бытия подобного нечто, если такой механизм присущ ему. В ходе бытия нечто, на стадиях становления, воспроизводства, развития, имеются "допустимые границы". Если внешние или внутренние факторы побуждают к преодолению границ допустимости, то может быть начат процесс "дестабилизации", самой возможности невозвращения в рамки фиксированных на стадии бытия границ (см. сх. 3).

Схема 3

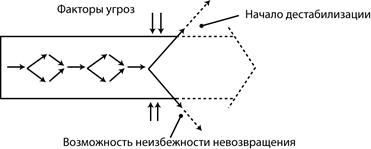

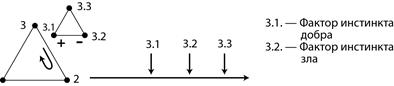

Факторы дестабилизации превращаются в "факторы угроз", если возможность дестабилизации, невозвращения начинает превращаться в действительность и в возможность неизбежности невозвращения (см. сх. 4).

Схема 4

"Защищенность" предполагает наличие внутренних или привлекаемых извне и внутренне применяемых механизмов, которые либо препятствуют воздействию угрожающих факторов, либо препятствуют реагированию на угрожающие факторы, меняя их статус на факторы дестабилизации или незначимые факторы (см. сх. 5).

Схема 5

Соотнесение.

Что такое безопасность личности? Что такое защищенность личности от внутренних и внешних угроз? При использовании в качестве субъекта мысли сущностного представления о личности, а в качестве предиката мысли сущностного представления об угрозах и защищенности мы должны указать на потенциал сохраняемости и несохраняемости динамики личности в пределах границ допустимости, характерных либо для становления личности, либо функционирования личности, либо развития личности. На стадии становления личности человек, обладающий субъектными качествами, вовлекается в социокультурные или деятельностные ситуации, в которых устаревает сложившаяся ранее норма поведения, деятельности и возникает запрос на ее изменение или совершенствование. Поскольку вероятность отхода от субъектного поведения в сторону индивидного повышается, а вероятность самостоятельного вовлечения в порождение новых норм по критериям "совершенствования" и "неслучайности" охраняется низкой, то фактором, направляющим бывшего субъекта в сторону личностных проявлений и соблюдения критериев выступает организатор нормопорождения – руководитель, педагог и т.п. Что тогда может выходить в качестве угроз для личности? Прежде всего "сила" самопроявления деятельностных, индивидных мотивов, что соответствует внутреннему типу угроз. В значительной степени могут стать угрожающими и субъектные мотивы и стереотипы поведения в качестве внешних угроз может выступить, например, неадекватное проявление организатора нормопорождающих действий, не учитывающего особенности перехода от субъектных к личностным проявлениям организуемого, не принимающего в расчет или не умеющего пользоваться критериями "совершенствования", "неслучайности" в нормопорождении применительно к самостоятельным попыткам организуемого, устраняющего самостоятельность или дающего самостоятельность без всякого контроля и т.п. свои особенности имеет введение и проявление угроз на иных стадиях, функционирования, развития. Защищенность от таких угроз может быть внутренняя и внешняя. Вероятность внутренней защищенности зависит от наличия опыта защиты от неадекватных внутренних проявлений и внешних регулирующих воздействий, рефлексии этого опыта, приобретения неслучайных опор, ориентиров, критериев стереотипов самозащиты. В случае обретения внешних факторов защищенности, например, со стороны помощи адекватного организатора, в том числе помогающего формировать внутренние условия защищаемости от указанных угроз, специфические способности, феномен безопасности личности складывается более благополучно и надежно. Что такое безопасность общества? Что такое защищенность общества от внутренних и внешних угроз? Общество неоднородно, объединяет множество сфер, исходящих из типовых бытий, от жизнедеятельности до культуры и духовности. Каждая сфера является совмещенным популятивным объектом. Совмещение сфер бытия опирается на самосохранность всех сфер и взаимоподдержку, внесение кооперативного взаимодействия и преодоления неизбежных противоречий в популятивных объектах и между популятивными объектами через посредство согласований. На этой основе согласований и рождаются, развиваются и изменяются общественные организации и объединения. Свою речь излагают этнические, этнокультурные, конфессионально-религиозные и иные процессы, межэтнические, межэтнокультурные и межконфессиональные и вообще межрелигиозные и иные междуховные отношения. На все это накладываются региональные факторы, природно-ресурсные факторы и др. Общество имеет свою динамику в становлении как некой целостности, в функционировании, развитии и редукции. С точки зрения системных критериев, оно больше подвержено морфологической самодвижимости, многослойности морфологии, в которых роль форм ограничена и формные проявления носят очень подвижный неупорядоченный для целостности общества характер, устремленный к подвижной локализации. Тем самым, в обществе преобладание ограниченности охватывающих форм, преимущество локализованных форм и их исторической подвижности является внутренним условием постоянной сниженности формного фактора (см. сх. 6).

Схема 6

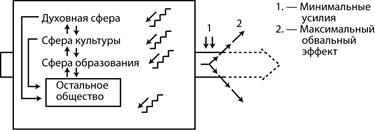

В связи с этим появление внутренних факторов детализации всегда вероятно, так же как возможность угрожающей дестабилизации. Появление внешних факторов при их локализации, обладает меньшим потенциалом дополнительной дестабилизации для общества в целом, если внутренняя дестабилизации имеет "колебательный" характер, сменяет усиление и ослабление дестабилизационности. В случае совмещения негативных тенденций в разных сферах и слоях общества, усиления "хаотичности" появляется возможность меньшими усилиями превращать внешние дестабилизирующие факторы в угрожающие. Поскольку типы бытия имеют иерархические отношения, то, в потенциальном измерении, можно рассматривать неравную роль "более высоких" и "менее высоких" уровней бытия, соответствующих типов бытия в создании дестабилизационного и "обвального" эффекта. Так образование, при снижении его качества, закладывает дестабилизационный потенциал более высокий, промышленность и экономика в их функционарном состоянии. Еще более высокий дестабилизационных потенциал закладывается при снижении культуры, влияющей на образование, а затем и остальные сферы. Наиболее высокий дестабилизационных потенциал закладывается снижением духовности общества. Совокупная сопротивляемость "вредным", дестабилизирующим воздействиям снижается и повышается уровень потенциала угрозы при тех же внешних и внутренних факторах воздействия на общество (см. сх. 7).

Схема 7

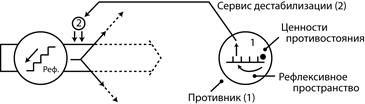

Естественно, что при наличии не только конкурентных структур в иных обществах, но и государственной организации дестабилизирующих факторов извне, в том числе внешнего манипулирования дистабилизирующими факторами, имеющими внутреннее расположение, создание "обвального эффекта" облегчается выбором наиболее слабых и незащищенных звеньев системы общества. Защитные механизмы и их нейтрализация становится ведущим направлением действий дестабилизатора извне. Защитный потенциал общества связан с совокупным рефлексивным потенциалом, обеспечивающим "осмысленные" реагирования на любые внешние воздействия и внешние проявления внутренний состояний (отдельных людей, их объединений, сообществ, общественных организаций и т.п.) Но рефлексивные механизмы зависимы в их продуктивности и неслучайности созидаемых "продуктов" (проблем, задач, методов, подходов, стратегий, планов и т.п.) от применяемых форм рефлексивного мышления, применяемых средств организации рефлексивных процедур, используемых ценностных ориентиров и идеалов и т.п. Поэтому дестабилизатор заинтересован в редукции рефлексии и использовании критериальной базы, в отсутствии рефлексивной культуры, в безнравственности и бездуховности рефлектирующих. Но он заинтересован и в усилении бессмысленном характере течения рефлексивных процессов, в их хаотизации, особенно при взаимопротивопоставленной рефлексии, массированном "рефлексивном забалтывании. Поэтому он либо стимулирует, прямым и косвенным образом, редукцию рефлексии, ее культурозначимых форм, либо увеличение хаотической массы рефлексии. Тем более что все активные общественные силы проявляются прежде всего рефлексивным образом в проблемных ситуациях, в которых оказываются звенья и целое общество (см. сх. 8).

Схема 8

Условием защиты от угроз выступает повышение рефлексивно-культурного и нравственно-духовного потенциала общества, соответствующая ориентация в бытии духовной, культурной, образовательной сфер, систем управления обществом.

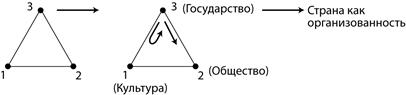

Что такое безопасность государства? В чем состоит защита от угроз для государства? Государство, как управленческая система, является относительно самостоятельной. Оно как реализует "заказы" общества, связанные с затруднениями, которые не может снять в своем самодвижении, так и создает проекты, стратегии самодвижения общества, организуемого государством, для обеспечения перспективы благополучия и процветания общества. Эти проекты, стратегии опираются на содержание исторической динамики, которым пригодятся управленчески значимая форма. Вместе с формой, предписанностью движения для всех сфер общества, появляется рассмотрение общества как одного из ресурсов реализации проектов, стратегий и соответствующее подчиненное положение общества как ресурса. Поэтому общество находится в противоречии своего статуса заказчика и ресурса и соглашается на "самовыражение" государства лишь при уверенности, что ресурсное бытие общества полезно и гарантирует реализацию своих заказов для государства. Постоянность двойного статуса и общества и государства создает потенциал дестабилизации как общества, так и государства, противоречия между ними, снимаемые согласовательными и их обеспечивающими аналитическими и административными механизмами. Для стабилизации отношений вырабатываются законодательные рамки для самодвижения, самореализации общества и государства и для способов согласования и администрирования (конституция и др.). Совмещенность общества и государства может быть в стадиях становления, функционирования, развития и редукции, что определяет соответствующие границы допустимых разотождествлений в динамике отношений (см. сх. 9).

Схема 9

Сохранение взаимополезности и взаимопризнанности, невыхода за пределы допустимых противоречий, рассматриваемое как внеситуационная, "вечная, значимость, ценность, а также возможность неадекватного предопределения жизни общества, давления, авторитарного самовыражения, стимулируют обращенность государства к тем сферам общества, которые сохраняют и накапливают потенциал критериев неслучайного поведения, действия, мышления, отношения и т.п. (сферы духовности, культуры и науки). Государство заимствует критериальный фонд, системы ориентиров мировоззренческого и мироотношенческого характера и пользуясь им, обретает внутренний потенциал неслучайного реагирования на запросы общества, самоорганизации, реагирования на исторические условия и внешние воздействия и т.п. Тем самым, имея регулятивные, систематические, защитные и т.п. механизмы государство имеет этим и потенциал поведения в случае действия внутренних и внешних дестабилизирующих факторов. Чем более "сплоченным" становится совместное бытие общества и государство, чем более неслучайным и существенным является проявление государства в различных фазах, этапах цикла бытия государства и единости с обществом, тем меньшую роль играют дестабилизирующие воздействия и тем менее вероятным становятся угрозы, так как для их появления требуются колоссальные усилия дестабилизатора. Однако при усилении дестабильности общества, при уменьшении сплоченности единства с обществом, при отходе от заимствования критериального "фонда неслучайности", потенциал эффективности, самосохранения, самозащитности и т.п. уменьшается и дестабилизурующие факторы легче обретают статус угрожающих (см. сх. 10).

Схема 10

Поэтому угрозы государству и механизмы защищенности непосредственно зависят не только от развитости организационных механизмов государства, но и от их обеспеченности ориентирами, критериями, культурными и духовными, интеллектуальной, нравственной, духовной культуры легко становится решающим в реализации защитной функции и в нейтрализации угроз, эффективности в условиях воздействия дестабилизирующих факторов.

2

Осуществив соотнесение и выявление сущностных характеристик "безопасности" личности, общества, государства мы внесли первый вклад в раскрытие сущности безопасности на заимствованном материале. Чтобы продвинуться вперед, следует взять "новый" материал, проходя мимо. Тем самым, необходимо следовать принципу дополнительности в развертывании мысли. Если увеличивать количество "объектов", подвергаемых осмысливанию по критерию "безопасность", то содержание критерия остается постоянным и меняется лишь содержание, касающееся приложения критерия. Можно говорить о безопасности чего-либо. Но этот разбор является значимым, если значимым является бытие "чего-либо". Тогда проявления любого нечто, в рамках действия критерия безопасности, могут дать все новые образцы явлений безопасности. Проиллюстрируем это на определениях "национальной безопасности".

Национальная безопасность – это:

– состояние защищенности национальных интересов государства, включая социальные, политические, экономические, военные, экологические аспекты, нераспостранение оружия массового поражения, права и свободы граждан, предотвращение угрозы духовным и интеллектуальным ценностям народа ("Белая книга российских спецслужб");

– защищенность жизненно важных интересов личности, общества, государства в различных сферах жизнедеятельности, обеспечивающая устойчивое поступательное развитие страны ("Общая теория национальной безопасности");

– (безопасность страны) защищенность качественного состояния общественных отношений, обеспечивающих прогрессивное развитие человека и общества в конкретных условиях (С.В. Степашин).

Здесь говорится о защищенности "национальных интересов государства. Тем самым, речь ведется о государственных интересах, о безопасности государства, о чем уже мы говорили. Но среди этих интересов выделяются "национальные" интересы, которые по своему содержанию совмещают общественное и государственное. Общественные интересы предполагают самодвижение, самокорректирование, самовоздействие общества вне участия государства, тогда как государственные интересы предполагают внешнее оформление и корректирование базисных процессов самодвижения в рамках замыслов, проектов, стратегий. Если общество самозащищается, то государство защищает и самозащищается в позиции выполнения "заказов" общества. Общество первично, тогда как государство вторично и вносит момент, уподобление первичности, когда предопределяет действия общества в рамках заказа общества. Конкретно исторически общество может деградировать и саморазрушаться, порождая негативные заказы государству. Но общество, как "нечто", не состоит из натуральных процессов и структурирования наличных "ресурсов", состава и т.п. Оно имеет свою форму и свою функцию. При саморазрушении следует еще выявить, означает ли это исчезновение функций общества, состояние ненужности его не по ситуации, а "в принципе", функционально и формно. Тогда окажется, что либо в обществе находятся выразители оснований бытия общества, его функции и они порождают заказы государству, либо государство заимствует позицию выразителя функции общества и порождает заказ себе из этой позиции, что допустимо по природе вещей. Иначе говоря, и в этом сложном случае государство осознает свою вторичность, свою сервисность, хотя оно, как "нечто", может иметь выразителей не функции государства, а его морфологии, натуры государственный людей, способных и деградировать, и быть агентами внешних влияний и замыслов. Тем самым, в первом определении "национальное" вмещая в себя целое общества и государство. Тогда можно говорить не об интересах государства или общества, а об интересах их совместности и единства. Если еще иметь в виду фактор "неслучайности", "сущностных оснований", выражаемых наукой, культурой, философией, духовной сферой, то "национальное" может приближаться к цивилизационности, где действие всех "начал" согласовано во взаимопризнанности и учитываемости (общество, государство, "культура" – в широком смысле суммы предельных оснований). В то же время, "национальное" может пониматься исходя из критерия "этничности". Тогда сказанное выше теряет свою содержательность.

Во втором определении говорится о стране, в которой выделяются мощность, общество и государство, сферы "жизнедеятельности". Фактически, то целое, с которым связывается термин "национальное", совпадает с вышераскрытым вариантом. В "стране" нейтрализуется различенность этносов и остается все типовое наличие "объектов". Сами же "личности" могут популятивно принадлежать этносам с их общественной самоорганизацией различного уровня развитости. Поэтому нормативные рамки общества завися от этнического основания, родовых, тейповых и т.п. организованностей, усиленных своими культурно-религиозными, духовным самообеспечением, превращаются в популятивные варианты общества, многоэтнические, многоконфессиональные со специфической динамикой многослоевого общества. Страна предполагает однородность или неоднородность, популятивность общества. Но в случае "популятивного" общества возникают и характерные интересы, которые воплощаются в заказы на государственное управление и формы самодвижения, преодоления противостояния слоев, фрагментов популятивного общества и т.п. Общие принципы безопасности сохраняются и здесь, но рисунок осуществления защитных процедур становится сложнее и своеобразнее становится динамика соотнесения угроз и самозащиты. Но защита, угрозы, безопасность здесь касаются либо общества, его слоев, либо страны, вмещающей и такое общество.

В третьем определении говориться о безопасности именно "страны". Поэтому упоминается и о "личности", человеке, и об обществе, но и об "общественных отношениях", их качестве, качественных состояниях. Однако что такое общественные отношения? Что необходимо защищать? Что означает защиту качественного состояния общественных отношений? Почему защита качественного состояния этих отношений отождествляется с защитой страны?

Соотнесение: Рассмотрим эти вопросы, вовлекая аспект защиты "жизненно важных интересов" в различных сферах, обеспечивающих "поступательное развитие страны", взятый из предыдущего определения.

Прежде всего оформим упомянутый ряд объектов, данных в субъекте мысли:

· личность;

· человек;

· общество;

· государство;

· страна;

· общественные отношения;

· сферы "жизнедеятельности страны".

Про личность мы уже говорили. Этим задачам социокультурное, деятельностное, культурное и т.п. бытия человека предстает как индивид. Человек, после социализации и окультуривания, имеет троякое бытие, три принципа бытия:

· как индивид;

· как субъекта;

· как личность.

Это утверждение суть результат применения предикатов, извлеченных из языка психологических и социологических теорий. Человек приобретает опыт, усиливая свои субъектные и личностные качества, трансформируя индивидные качества. Пропорция "веса" этих качеств зависит от индивидуальных особенностей, пребывания в различных типах бытия и порядка смены типа бытия, сфер деятельности в обществе, ключевых типов деятельности и т.п.

Общество, как совмещающее все типы бытия и их популятивное осуществление моноэтнически и полиэтнически, выделяет надиндивидуальные механизмы типов бытия (социодинамического, социокультурного, деятельностного, культурного, духовного и иных комплексно скрепленных сложных типов), выделяет сферы деятельности и их специфические надиндивидуальные механизмы. Человек предопределен к соблюдению требований, идущих от этих организационных механизмов и ими реализуемых функций.

Государство вырастает из управленческого типа деятельности, усложненного сферными качествами, включающими различные системы деятельности. В рамках управленческой иерархизированной системы деятельности с ее сферными обеспечивающими "средами", сохраняются, вовлекаются и используются для нужд сферы деятельности механизмы иных типов бытия. Тем самым, государство включает такие объектные единицы, как:

· типы деятельности;

· системы деятельности;

· сфера деятельности;

· типобытийные механизмы.

Только уяснив все это можно искать "общественные отношения". Их можно рассматривать как отношения внутри указанных единиц и между ними. Так, например, в системах деятельности могут складываться "клубные отношения", неформальные отношения между профессиональными участниками системы деятельности, в которые вовлекаются социокультурные и социодинамические отношения. Клубные отношения становятся сложными в сферах деятельности и сферах социокультурного, культурного, духовного бытия, а также в сферах экономического, политического и т.п. бытия. Если в системах деятельности по преимуществу принципами клубных сплочений выступают решение совместных задач и проблем (группообразование), вытесняющее отношения по критериям симпатии и антипатии (микрогруппообразование), то в сферах деятельности и в стране в целом наряду с решением "задач" (стратегий и т.п.) и проблем сплачивающими факторами являются идеалы, парадигмы ценностей, опирающиеся на мировоззрение (макрогрупподинамика). Тем самым, общественные отношения совмещают сплочение трех типов:

· микрогруппообразование;

· группообразование;

· макрогруппообразование.

В рамках макрогруппообразования появляются профессиональные сообщества, общественные и политические объединения, культурные движения, этнические и этнокультурные организации, религиозные организации и т.п.

Страна же синтезирует все, включая типа отношений между "объектами":

· событиё, например, сосуществование;

· кооперативное бытие с жесткими взаимными обязательствами;

· противобытие, порождающее конфликты, борьбу;

· псевдокооперативное бытие, маскирующее некооперативность и пребывание в иных отношениях.

Синтезируя все типы объектов и отношений страна может выступать лишь как гибкое, "относительное целое". Степень жесткости, целостности, моноединства усиливается за счет усилий государства, его стремления реализовать фиксированные стратегии или экстремально значимые установки. Это особенно очевидно при внесении авторитарного правления, росте роли охранно-репрессивных систем. Степень жесткости уменьшается при усилении роли сплоченности, соорганизованности общества, появления "гражданского общества", снижении требований к общественному типу самоорганизации всех типов единиц общества, увеличении тенденций хаотизации и появлении перспектив "революционных" самовыражений и организации хаоса.

"Поступательное развитие" страны, если брать за основу предикат "развитие", возможно лишь при реализации направленности на развитие в течение длительного срока и соблюдении критериев развития нечто. Так как развиваться может лишь нечто, организованность, совмещающая в себе и "форму" и "морфологию", воспроизводящая себя в динамике миниотношений между формой и морфологией, то страна еще должна стать организованностью, чтобы приступить к развитию. Дестабилизация, выхождение начал, формы и морфологии, за предорганизованность, "рыхлое" и неспособное к развитию. Кроме того, организованность еще должна обладать потенциалом усложнения формных признаков, качественных переходов, "записанных" в программе бытия нечто. Если этого потенциала нет, то усилия по развитию, переходу к "первому отрицанию" в диалектическом цикле не сопровождается переходом ко "второму отрицанию" и развитие заменяется резким ростом дестабилизации и переходом к саморазрушению или к свертыванию инновации до возврата в прежнее состояние. Нельзя обеспечить развитие страны, поступательное развитие не внеся в страну все признаки функционирования и потенциала качественных переходов, если это возможно вообще. Тезис разлагается на составляющие, полноту которых еще следует выявить:

· становление "нечто" (страны);

· функционирование "нечто";

· наличие потенциала качественных переходов в форме "нечто";

· соответствие потенциала функции, предназначению "нечто";

· первое отрицание (отход от предшествующего состояния развитости);

· второе отрицание (приход к новому состоянию);

· повторяемость двойного отрицания при смене содержательности формы.

Поэтому защита от угроз "поступательному развитию страны" означает защиту от угроз для всех указанных стадий и их последовательности. Защита общественных отношений может означать тогда лишь защита их самопроявления в рамках указанных стадий. При переходе от стадии к стадии содержание защиты меняется. Мнеяется и содержательность угроз, содержательность тех отрицательных воздействий, которые продолжают действие на следующей стадии. Неугрожающие факторы становятся угрожающими или продолжают оставаться неугрожающими, а угрожающие факторы становятся неугроужаемость чем сохраняют угрожаемость.

Вне подобных разъяснений характеристики "национальной безопасности" теряют определенность. Теряется определенность заказа и на защиту страны.

3

Введем дополнительный материал. Свяжем его с акцентировкой на государственную безопасность:

· государственная безопасность как основная модель решения вопросов в этой сфере, оставляет государство незащищенным (Павленко С.В.);

· ложный методологический ход состоит в рассмотрении национальной безопасности как защищенности некоего объекта, угрожающему его стабильности и существованию, а государственное понимание национальной безопасности исходит из представления о глобальном взаимодействии суверенных государств, преследующих свои цели, из чего вытекает антидемократичность внутренней политики, угроза перерастания в тоталитаризм, поскольку власти могут без особых сложностей переместить акценты с национальных на корпоративные интересы и национальная безопасность отождествляется с незыблемостью политических структур и господствующего режима ("Безопасность России: системный подход // Безопасность. Инф.сб.", 1993);

· следует содействовать достижению общенационального согласия на основе осознания перспектив возрождения России через опору на национальные интересы (Сергеев Г.М., 1993);

· защищенность как загороженность непроницаемыми границами лишь усиливает угрозы, игнорируя средства и способы действительного их уменьшения, а закрывать, отгораживаться от опасности является одной из функций безопасности, не исчерпывая ее (Серебрянников В.В., 1995).

Средства: те же.

Соотнесения.

Государство является типом "нечто" либо на стадии становления, либо на стадии функционирования, либо на стадии развития, либо на стадии деградации. Но оно не самостоятельно полностью и как часть страны имеет лишь относительную самостоятельность. В пределах вписанности в целое страны оно может иметь свое "законное" место в целостности и в соответствующей относительной самостоятельности, в рамках "заказа" на государство обладать признаками самостоятельности, воспроизводства себя, своего развития, своей меры редукции. Однако, при этом, нужно следить за тем, в какой стадии находится сама страна. Если она функционирует, то государство ограничено этими рамками оснований заказа. При развитии страны роль государства меняется, усиливается, обращается как к обеспечению успешности первого отрицания, включая проблематизацию, так и второго отрицания, обеспечения нового состояния наличными и возможными ресурсами, защитой от воздействия агентов прошлого состояния, от агентов использования нестабильности ради корыстного интереса и т.п. В стадии становления страны роль государства активна с особенностями вовлечения привлекаемых ресурсов в соответствие с "проектом" и "идеей" страны. Особая роль государства в периоды нестабильности, кризисов, катастроф, которая сосредотачивается в мобилизационной организации потенциала стабильности и защиты от экстремальных факторов извне.

Во всех случаях увеличения роли государства и ответственности за организованное бытие страны, за нейтрализацию дестабильности связана с обеспечением не только реагирования на экстремальные и необычные, провоцирующие снижение уровня "нечтовости" в реагировании, но и обеспечением воспроизводства бытия общества как заказчика государства. Только при этих условиях государство входит как "равноправный" участник цивилизационного целого, как создающий эффект организации и управления обществом с введением неслучайных оснований в управляемом, организуемом бытии общества.

Если государство заботится о своем воспроизводстве, развитии в указанных рамках, то оно должно заботиться и о безопасности своей как условии реализации своей миссии. Здесь нет абсолютизации государственной власти и создания потенциала неготовности к реагированиям в целостности страны как цивилизационной целостности.

Чтобы более глубоко понять тонкую ткань адекватного поведения государства как части страны и участника цивилизационного бытия, нужно вовлечь различения системного подхода, "системного треугольника".

Средства.

В динамике существования "нечто" как организованности исходные начала ("функция" и "морфология" вне определенности) совмещены за счет конкретизации функционального содержания, появления функциональной формы и приобретения определенности у морфологии, совместимой с функциональной формой (см. сх. 11).

Схема 11

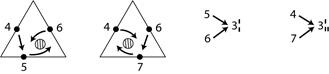

При рассмотрении "части" нечто мы фиксируем часть функциональной формы и определенной морфологии. А при выделенности и сосредоточенности на становлении части мы имеем форму части и ее морфологию, совмещаемые в организованности нечто (см. сх. 12).

Схема 12

Но становление организованности части целого может происходить либо при главенстве формы части, либо при главенстве морфологии части, что косвенно предполагает участие ресурсов либо формы нечто, либо морфологии нечто (см. сх. 13).

Схема 13

В первом случае правильность формы сохраняется и морфология адаптируется (4–7), а во втором правильность формы трансформируется в сторону "неправильности", поддаваясь сопротивляемости морфологии (5–6). Всего можно заметить семь типов организованностей частей:

· под главенством функций;

· под главенством морфологии;

· под главенством организованности целого;

· под главенством морфологии части;

· под главенством формы части;

· под главенством морфологии при трансформированной форме;

· под главенством формы части при трансформации морфологии части.

Это и есть метафизический набор для части ("семерка") и для целого ("тройка").

Соотнесение.

Государство может следовать идее, предназначению страны и при определении содержания своей формы, суммы требований быть "правильно" самоопределенным в позиции 4. Но оно может и увеличить свои притязания, эгоцентризм и сместиться в неправильную модификацию, т.е. в позицию 5. Это внесет свой негативный вклад в бытие страны. Если и все остальное в стране, общество, люди увеличат самовыражение и не будут адекватны своему предназначению, то негативный аспект бытия резко усилится. Когда государство как управленческий механизм, организационная структура станет лишь самовыражаться в позиции 2, либо реагировать на обстоятельства внутри страны и вне ее стихий не в позиции 6, то неправильность всей жизни страны становится имеющей кризисный потенциал. В подобных сочетаниях неадекватности сути дела растворяются целостные признаки страны, развеивается осмысленность государственного управления. Это и составляет основание угрозы государству и стране "изнутри".

Когда говорится о взаимодействии "суверенных государств", необходимо фиксировать то, о чем ведется речь. Государства, если их не подменяют "странами" или "обществами", служат своим странам, вписываются в них, преследуют интересы стран, например, своим экономикам или религиозным сферам, проявляют свой интерес в общей динамике. Сочетание интересов наиболее эгоцентричных сфер стран и интересов государства может вести к постановке глобальных целей, задач, проблем для государства и страны. Тем более что экономика имеет тенденцию к глобальной "монолитности", как и информационная сфера, научная сфера и т.п., что вовлекает страны в глобальные процессы и втягивает в межгосударственные противоотношения или кооперации, к монополизации.

Самосохранность, воспроизводство, развитие стран соотносится с глобальной динамикой, что усложняет действия не безопасности появляется аспект глобальной безопасности. А это означает рассмотрение сообщества стран как частей "целого". Поэтому пока это множество не приобретает признаки целостности, оно не может рассматриваться как глобальная единость, к которой можно вырабатывать отношение как к источнику требований к частям. Нужна идея целого, предназначение, конкретизация предназначенности в формах бытия отдельных стран или групп стран в ответственности стран и групп стран перед глобальным единством. В качестве признака и критерия целого в глобальном массиве выступают, например, мир, сосуществование различного, а лишь затем и кооперация, которая может превращаться в псевдокооперацию, а сосуществование в псевдососуществование.

В качестве признака и критерия целого в глобальном массиве выступают, например, мир, сосуществование различного, а лишь затем и кооперация, которая может превращаться в псевдокоперацию, а сосуществование в псевдососуществование. Это соответствует переходимости качеств из системной позиции 4 в позицию 5. При появлении условий невозврата в позицию 5 возникает ситуация прекращения существования целого, так как огромные характеристики лишь "сопровождают" динамику морфологии, в которой выделяющиеся гегемоны "на законных основаниях" самовыражаются в силовых и спекулятивных действиях, пытается захватывать отдельные или все ресурсы планеты.

Следует подчеркнуть, что национальная безопасность в глобальной динамике имеет относительность при всех усилиях государства либо в естественной динамике "среды" множества стран приходится учитывать их бытие и зависеть от него, не гарантируя достаточность ресурсов для нейтрализации возможных и реальных дестабилизирующих воздействий, либо в динамике бытия глобального целого, "предопределяющей" меру самостоятельности своих частей. Более того, при возникновении "слоя" глобального бытия (экономического, образовательного, информационного и т.п.), который приобретает в своей динамике глобальный характер, он вносит в действия государств поправки глобального типа, вносит относительность в поддержание самостоятельности стран и в поведение государств. Государства становятся совмещающими свою самостоятельную линию с прикрепленностью к "слойной глобальной целостности".

Поскольку роль государства в соблюдении критериев целостности страны, ее самостоятельности, воспроизводства и развития, определении места в глобальном взаимодействии, в организации механизмов внутренней и внешней безопасности и во внесении вклада в глобальное воспроизводство и развитие, во вписывание в глобальную целостность и т.п. очевидно велика и решающая, то возможность самооценки, превышающая вписанность государства в страну, всегда появляется. Слежение за уровнем адекватности может угасать или перекладываться на общественный контроль при развитости "гражданского общества". В этих условиях могут появляться самовыраженческие, спекулятивно-эгоцентрические силы, зависящие от динамики притязаний властного типа. Кроме того, зависимость от спекулятивно-эгоцентрического типа выразительной и т.п.) создает вероятность "служения" государства этим силам, особенно финансовой элите, политическим идеологам и стратегам, духовно-религиозным эгоцентрическим идеологом. Возможно согласование государственного и негосударственного эгоцентризма и спекулятивности, порождающее основания и формы авторитаризма и тоталитаризма, противостоящего обществу и глобальному сообществу.

Тем самым, национальная безопасность превращается в заложника спекулятивной динамики. Она может обслуживать не только саму спекулятивную динамику, но и выделять линии обслуживания "отрезки" обслуживания целостности страны, ее укрепления, увеличения благополучия общества, особенно той ее части, которая не вмешивается в бытие государства. Обладая спекулятивной осознанностью государство может манипулировать объемом жестких действий для создания эффективного функционирования и развития страны, благополучия населения и т.п., в том числе за счет проведения агрессивной политики во внешней среде стран.

Нам осталось лишь выделить форму оснований такого использования государства. Если считать, что государство является организационно-управленческой силой страны в целом, то оно предстает как совместитель морфологии самодвижения общества с требованиями оснований неслучайности (см. сх. 14).

Схема 14

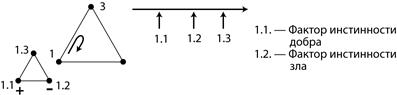

Отсутствие культурных оснований в самоорганизации государства делает его зависимым от веяний "естественной" динамики общества и естественной динамики самовыражения. А сама "естественность" имеет предпосылки как "блага", так и "зла", созидания и разрушения и т.п. Поэтому если общество воплощает инстинкты "зла", то и государство склоняется к обслуживанию зла в устремленности на обслуживание общества, а при воплощении инстинктов "добра" склоняется к обслуживанию добра (см. сх. 15).

Схема 15

"Добро" имеет основанием форму, функцию, тогда как "зло" опирается на морфологию. При самовыражении зла или добра в обществе и его обслуживании государством проявляется более детализированное сочетание системных моментов (см. сх. 16).

Схема 16

В свою очередь, государство также может быть сохраняющим естественную динамику "инстинктов", если оно не пользуется критериальной мощь неслучайности, культуры. Поэтому в воздействии на общество оно либо вносит добро, либо зло, или их совмещение (см. сх. 17).

Схема 17

Сущностные характеристики выявляются в культуре. Поэтому формная сторона истинности, морфологическая сторона истинности и организованная сторона истинности становятся факторами трансформации первичных, естественных проявлений государства (см. сх. 18).

Схема 18

Мы верим, что государство может реализовывать инстинкт зла с опорой на истину зла, инстинкт добра с опорой на истину зла, инстинкт добра с опорой на истину зла, инстинкт добра с опорой на инстинкт добра, инстинкт гармонизации добра и зла с опорой на истину добра, зла, гармонизации зла и добра. Эти инстинкты и их критериальное обеспечение обращены либо на самовыражение государства вне учета динамики общества, либо на обслуживание нужд общества в его инстинктивности добра или зла, гармонизации зла и добра, в его самообеспечении, через просвещение, истиной зла, добра, из гармонизации. Реальная история дает самые различные примеры типов сочетаний и переходимости от типа к типу под влиянием внешних условий или внутренней динамики. И тогда следует существенно усложнить анализ "демократического" или "авторитарно-тоталитаристического" пути в действиях государства. Каждый тип может вносить временный вклад в самосохранность страны, в ее безопасность или в ее открытость к опасностям.

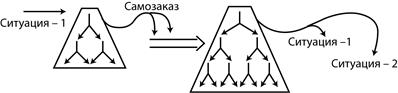

Если Россия самоопределяется к соответствию общим "законам" универсума, пульсационной динамичности, но выбирает акцент на "добро", на содействие, соучастие первоначалам, первооснованиям в их проявлениях по устремленности к лучшему, то она выявляет в своей жизни и в жизни других стран фазы, где возникает потребность совершенствования и обеспечивает это совершенствование. Суть совершенствования заключена в "подтягивании" морфологии к соответствию форме. В этом и состоит "просветительская", "светонесущая" роль России в глобальной динамике, ее национальная идея (см. сх. 19).

Схема 19

Иначе говоря, в стадии совмещения требований формы и морфологии выделяется подстадия преобладания формы, что соответствует активной роли управления при податливости управляемого. В то же время само формосодержание построено по критериям неслучайности, что свидетельствует об активной и лидирующей роли культуры. При этом формообразование подчеркивает акцент на развитие, переход к более развитой форме при соответствии первоформе. Поэтому весь процесс устремлен на развитие морфологии, общества, его сближение с "идеей идей", первосущности, основанию "света":

1. Общество готово или может быть готово к его совершенствованию или движимости вообще (2.3);

2. Государство подхватывает устремленность общества и вносит в него форму, замысел (3.3);

3. Замысел государства согласуется с требованиями культуры, акцентированной на самореализацию первооснований (1.1).

Россия может менее чувствительно относиться к "зовам" другого типа и быть неэффективной в их реализации, но в реализации своего зова она готова мобилизовывать все ресурсы без ограничений, безрасчетно и "во вред" своей ресурсной обеспеченности. Все готовые к этому типу развития становятся ее союзниками, но и она может не проявляться и "спать" как Илья Муромец, до крайней необходимости либо защиты "правды света", либо движения в "светлое будущее" всего человечества. Национальные интересы России значимы ей не сами по себе, а как служащие интересам глобального целого и, точнее, основанием всего. Защищаемость от угроз для такого типа бытия страны, значима не сама по себе, а в контексте универсумального служения. Но защищенность должна быть восстанавливаемой в связи с возможностью и необходимостью реализации своей миссии. Поэтому Россия в разных "оболочках" восстанавливалась, выходя из самых неблагоприятных условий и состояний. Ее как бы поддерживает универсум, "прощая" уходы в иные типы существования, возвращает в свое русло. Но в России сосуществуют различные этнические массы и различные мироотношения, мировоззрения в их религиозной и иной оболочке. Славянская этническая фракция изначально была ближе к тому мироотношению и стратегическому простраиванию, о которой сейчас велась речь. Лидерская, идеологическая составляющая этнокультурной массы сохранила многотысячелетнее наследие рефлексивного осознания цивилизационного предназначения и выражала его либо прямо, либо косвенно с тех пор, когда был мировой моноязык (санскрит). При всех этнических смешениях и активного проникновения этнокультурных оснований иного типа, при долговременном вытеснении принципов бытия из памяти этномассы, принципов, фиксированных древними духовными лидерами, волхвами, жрецами в "ведах" затемненной и исключенной из активного использования оказалась лишь поверхностная часть языковой семантики. Кириллица предшествовала глаголица, глаголице предшествовала руница, рунице предшествовала всесветная грамота, а ей – санскрит – "язык богов". И это язык наших предков. Государство, проявляющее свою устремленность на неслучайность и сохранение традиций, наследия культуры, должно осознавать речь языка, в котором "вмонтировано" мировоззрение и мироотношение. В типологии этих картин и отношений наше положение сочетает качества, характерные для системной позиции 4 и с устремленностью на ее зависимость от позиции 1.

4

Материал.

· Надо не защищать, а удовлетворять интересы, потребности, а защищать следует устои развития личности, общества и государства, процесс стабильности развития (Фомичев В.П., 1995);

· Степень безопасности России характеризуется не степенью защищенности от внутренних и внешних угроз, а уровнем создания условий достаточного существования, прогрессивного развития гражданина, социальной группы, России (Павлов Д.Б., 1994);

· Безопасность это состояние, при котором не угрожает опасность (Ожегов С.И., 1991);

· Безопасность есть состояние системы, при котором ей ничего не угрожает (Белов П.Г.);

· Безопасность суть отсутствие, предотвращение, устранение опасности (Дмитриев А.П., 1992);

· Безопасность предполагает отсутствие угроз или удержание на уровне защищенности системы (Бирюков В.В., 1992);

· Безопасность есть отсутствие угроз приобретенным ценностям и отсутствие в том, что им будет нанесен ущерб (Уолферс А, 1994);

· Безопасность суть реакция на опасность и при ее самодовлеющей значимости она может нанести ущерб тому, ради чего она предназначена, а сама безопасность должна показывать соотношение "угрозы" и "уязвимости" (Короткий Ю.Ф., 1994).

Средства: те же.

Соотнесение.

Защита "устоев" не противостоит защите потребностей, интересов личности, общества, государства. Вместе с защитой нечто защищается и все, что принадлежит нечто, его части, его проявления, если не рассматривать помещенность нечто в среду и учет среды, допустимость тех проявлений, которые "мешают" среде. Потребности, интересы присущи человеку, обществу, государству, стране, цивилизации, глобальной целостности, если они складываются как воспроизводимые, имеющие предназначение "нечто". Мера защиты определяется уровнем притязаний на "свободу" и "самостоятельность" бытия. Чем больше таких притязаний и уровень притязаний, тем более увеличивается объем усилий по безопасности, тем больше ограничений, которые вводятся для внешней среды, носителей внешних потребностей, интересов, их проявлений. Понятно, что ограничение для "внешнего" возможно либо при согласии носителей внешнего бытия, либо при незначимости для них этих ограничений, либо при невозможности, отсутствии механизмов и ресурсов своей самозащиты. Так как ресурсы любой системы ограничены, то и уровень притязаний, и способ защиты должен соответствовать реальным возможностям, результатам самоопределения, выявленности и твердости притязаний (см. сх. 20).

Схема 20

Расчет объема усилий по достижению эффекта безопасности может вести к введению оснований для ограничения усилий и локализации. Соотнесение расчета с характеристикой нечто позволяет ввести "очередность защиты". Системные критерии дают ответ на вопрос об очередности. Сначала нужно защищать функцию, затем форму, вытекающую из функции, а последующие акценты обращены собственно к нечто, как организованности, и, наконец, к морфологии в организованности:

· функция (позиция 1);

· форма (позиции 4 или 5);

· организованность (позиция 3);

· морфология (позиции 6 и 7).

Устои касаются тех аспектов формы, которые непосредственно замещают функциональное "лицо" нечто. Этим в части универсума усматривается или проектно предполагается первопричинная содержательность или "идея" Платона. Защита идейной базы любой системы социокультурного и иного, включенного в цивилизацию, типа означает сохранность самой возможности доопределения и морфологизации до полноценного восстановления организованности. У военных аналогом является стяг полка, дивизии и т.п. В теоретических системах эту роль играет онтологическая база и категориально-понятийная парадигма.

Защита стабильности развития или функционирования предстает как более вторичный вариант подхода к безопасности, так как он акцентирует внимание не на функциональную форму и исходные основания, а на организованность и основанное.

Переход от воспроизводимости бытия в функционировании и развитии к обеспечению развития и "достойного" бытия, к их защите дает модификацию вышесказанного. Она усиливает уже текущее бытие, стабилизирует его, что не отменяет защиту самого "течения" бытия.

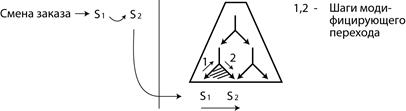

Защитный механизм является обеспечивающим, сервисным и подчиненным преодолению "разрыва" в воспроизводстве бытия и в развитии. Как и всякий механизм, он, после создания, должен заботиться о своем воспроизводстве. Поэтому он поддерживается в бытии и до наступления разрыва, до возникновения угрозы. Его устранение оправдано лишь соображениями прогноза в отсутствии угроз в будущем, а модификации – ресурсными ограничениями. Редукция "мощности" механизма также неслучайна. Морфологическая полнота может быть относительной, тогда как функционально-формная полнота – безотносительной. Редуцируется механизм, прошедший системное структурирование, по принципу максимальной сохранности потенциала адекватного существования, максимального сохранения первичных функциональных требований и отхода от вторичных. Исторически "случайный" механизм создается на всех стадиях (реконструкции хода "истории" и ситуации, критическая реконструкция причин деструкции, проектирование сервисного механизма или его нового состояния), под давлением условий. Исторически "неслучайный" механизм нейтрализует случайность внешних для механизма и нечто условий. Это обеспечивается логическим методом "псевдогенеза", "систематического уточнения", "восхождения от абстрактного" к конкретному. Метод развертывает форму во всей полноте и лишь вторично осуществляется согласование с заказом от конкретной ситуации. В развернутой форме должен быть путь прихода от основания (абстрактного) к основанному (конкретному) и в той локализации, которая отражает заказ (см. сх. 21).

Схема 21

При изменении заказа или условий ресурсного обеспечения и т.п. осуществляется другой вариант выведения основанного, но по тем же правилам, с сохранением основания и части шагов в построении "ветвей" дерева различений (см. сх. 22).

Схема 22

Объем модифицирующих шагов локализован и ограничен. При редукции всей системы уменьшается количество уровней конкретизации, но первооснова остается (см. сх. 23).

Схема 23

Аналоги в практике всегда находятся. Так разделение на "обычные" и "специальные" подразделения сохраняются и в ходе редукции, хотя факторы могут стимулировать отказ от спецподразделений. Количественные характеристики идут вслед за качественными, что и конкретизирует расчет. Вместе с редукцией организационно-ресурсного механизма, потенциала защиты меняется и масштаб защищенности, но он остается "наиболее мощным" в реальных условиях. Незащищенность должна тогда быть понятой и принятой, что ведет к субъективной готовности к "жертвам" и неудобствам, дестабилизации. Если же вместо редукции сам механизм растет, развивается вне учета актуального и возможного заказа на защиту, то относительная самостоятельность, осознанность служебности механизма может смещаться в сторону снижения значимости относительности и опасности могут создаваться, проектироваться, вовлекая механизм в неадекватное реагирование на реальные условия (см. сх. 24).

Схема 24

5

Материал.

· безопасность системы это свойство системы, позволяющее ей функционировать, развиваться в любых сложных условиях, включая неопределенность, конфликты, риски (Павленко З., 1994);

· безопасность суть свойство социальной системы как производное целостности, относительной самостоятельности, устойчивости, без которых система гибнет, предполагающее защищенность от разрушительного воздействия, избирательное реагирование на посторонние воздействия, убегая, нападая, меняя вид и т.п. инстинктивно или сознательно уменьшая или предотвращая угрозы (Молчановский В.Ф., 1994);

· безопасность это деятельность по нейтрализации реальных и потенциальных угроз обществу и государству (Иванов В.Н., 1994);

· безопасность есть обеспечение условий защищенности от угрозы уничтожения или необратимого ущерба (Нечипоренко В.В., 1994);

· безопасность это состояние стабильности, устойчивости организма общества по отношению к давлению извне (Казаков Н.О., 1994).

Средства: те же.

Соотнесение.

В основе безопасности кладется сохранение "нормальной" жизни системы, ее функционирования, развития, в условиях риска, конфликтов, неопределенности. Защитный эффект создают как части, так и целое. Принятие верных для воспроизводства нормального бытия решений, в том числе через вовлечение охранных систем, имеющихся внутри или вовлечение внешних систем, реализующих охранную функцию, через эффективное для устранения угроз или нейтрализации их эффекта, решений, идущих "сверху", от имени целостности является предпосылкой освобождения частей от охранных действий. Но даже неверные или вредные действия "сверху" могут сталкиваться с трудностями в создании дестабилизационного и опасного состояния целого, если достижению дестабильного состояния частей препятствует сопротивляемость частей "вредному" для них повороту в сторону отрицаемого состояния, совмещение сопротивлений в процессе взаимоподдержки и сочувствия, готовности участвовать в воссоздании положительного состояния и инерции "партнера".

Следует подчеркнуть, что характеристика целостности, способность удерживать части в связанном состоянии, инерция структурированности только тогда создает положительный, самоохранный эффект в отрицательных условиях, когда внутренний механизм, удерживающий прежнее "нормальное" состояние частей и их совместности, подчинен источнику его обращенной на "стабильность" активности. Это функциональная, а не структурная сторона бытия любого нечто, являющаяся первоисточником созидания нечто, вовлечения соответствующей морфологии, вытеснения несоответствующей морфологии, удержания морфологии в состоянии соответствия, корректирования состояния морфологии в процессе восстановления адекватности. В социокультурных, общественных, государственных, деятельностно-производственных и иных "надприродных" систем субъективным "агентом" функции являются идеологи, "жрецы", а также управленцы, субъекты культуры и др. Поэтому снижение значимости, разрушение, дестабилизация этих звеньев целого автоматически ведет к превращению функционального слоя в недееспособное приложение систем или подавляющему росту морфологического слоя, деидеологизации, вытеснению духовности, обесцениванию культуры, редуцированию воспитания, утере устоев, ориентиров, стратегической немощности, быстро расширяющемуся воздействию установок на прагматизацию, снижению возвышенных форм сплочения, устранению от судеб целого, индивидуализации и т.п. Структурные целостности, лишенные функциональных оснований, являются готовыми к реагированию и поддержке любых внешних воздействий, в том числе спекулятивно-манипулятивных или к непредсказуемой реагируемости, хаотизации смен структурированных состояний бывшего нечто.

Тем самым безопасность как функция и ее реализующие механизмы, создающие эффект сохранности исходных форм бытия, зависимы от функционального слоя бытия нечто, как в природе, так и в обществе, государстве, личности и т.п. Сама же структурно-морфологическая сторона нечто используется для реализации функции и ее конкретизированных норм, в том числе норм тактики нейтрализации угроз, характерных для "борьбы" (нападение, защита, маскировка, обход, разведка и др.). Дополнительная деятельность по нейтрализации угроз может производиться различным образом:

· стихийно-целостно;

· стихийно – по частям целого;

· специальными подсистемами;

· привлечением к специальным "операциям" частей целого;

· привлечением к специальным "операциям" всей целостности.

Интенсивность и порядок развертывания защитных действий зависит от "мощности" действия угрожающих факторов и внешних систем, от потенциала их поддержки изнутри, от прогноза отрицательной динамики действия угроз, от ресурсов системы, могущих быть привлеченными к защитным действиям, от прогноза динамики ресурсных возможностей, от качества использования ресурсов в защитных действиях и др.

6

Материал.

· Безопасность представляет собой отношение, субъектами которого выступают как минимум источники угрозы и объект уязвимости (Короткий Ю.Ф., 1994);

· Субъекты угроз и подрывных действий имеют интересы враждебного или не совпадающего с интересами нашей страны, обладают государственными возможностями, соответствующими органами (Тетерин Б.С., 1994);

· Военная безопасность суть гарантированная способность государства противостоять применению и угрозе применения военной силы, готовность отразить нападение и подавить восстание изнутри (Бельков О.А., 1993);

· Национальная безопасность есть способность страны противостоять любым деструктивным воздействиям, откуда бы они ни исходили, направленным на ущемление ее интересов (Проскурин С.А., 1991);

· Национальная безопасность есть система государственной и общественной защиты, комплекс институтов государства, самостоятельных групп, организаций, объединений, партий, ставящих перед собой задачу защиты населения ("Безопасность России: Словарь терминов и определений", 1997);

· Безопасность суть не только состояние, но и свойство сообщества избегать угроз, сохраняя способность защищать жизненно важные интересы личности, общества, государства, это результат и процесс деятельности, а также состояние, когда нет опасности (Шарихин А.Е., 1994);

· Безопасность является способностью системы предотвращать ущерб жизненно важным устоям, состояние защищенности, свойство системы мер, не в один и тот же может не может быть и тем, и другим, то все зависит от исторического периода, силы и слабости властных, исполнительских, судебных структур, сил (Фомичев В.П., 1995).

Средства: те же.

Соотнесение.

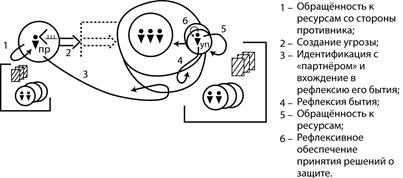

Динамика угроз, их сосредоточенности, направленности, систематического созидания и т.п. зависит от равнодействующей различных сил, способных сознательно порождать угрозы для конкурента, противника и обладающих для этого организационно-техническими и иными средствами и ресурсной базой. Тем более что динамика угроз и мобилизации воздействующих сил зависит от планирующего потенциала, его качества, рефлексивной способностью к учету изменения условий, к "выявлению "слабых мест" противника, к выявлению динамики бытия системы противника, ее защитного потенциала и форм актуализации потенциала, механизма принятия решений, его качества, обеспеченности хода выработки и реализации, динамики состояний механизма, тенденций и стереотипов реагирования на различные ситуации в их благоприятном и неблагоприятном оценивании и т.п. (см. сх. 25).

Схема 25

Любое планирование угрозы для противника сопровождается расчетом не только способа и использования ресурсов, но и прогнозом динамики защиты, источников усиления и ослабления защиты, что включает выявление и использование сил, противонаправленных системе или могущих стать противонаправленными, построение способов и плана обеспечения роста потенциала и эффективности действий "оппозиции", их включаемостью в общую динамику роста потенциала опасности. Поэтому и планирование защитных действий касается не только расчетов сил, средств защиты, способов их привлечения и введения в действия, не только реконструкции хода действий противника, динамики опасностей, но и прогноза действий, потенциала и динамики потенциала средств и сил, хода принятия решений у противника, динамики потенциала, качества механизма принятия и реализации решений и т.п. "Карта" противостояния и эффекта "опасность – безопасность" должна иметь гибкую смену потенциала нападения, защиты, факторного в "видимом" (натурально-вещном) плане и "невидимом" (интеллектуально-мыслительном и мотивационно-самоопределенческом) плане. При налаженности рефлексивного обеспечения противодействий, защиты от опасностей и угроз легко ввести переходы из настоящего в прошлое и будущее и готовиться к будущим угрозам, вводить гипотезы и их проверять, подтверждая и опровергая на действительном и возможном материале. Невидимая сторона реализации потенциала нападения или защиты хорошо осознавалась во все времена, а во времена Сунь-Цзы осмысливалась уже на метафизическом уровне.

7

Следует отдельно отметить точку зрения Н.Н. Рыбалкина, подробно обсудившего ряд философских вопросов, касающихся феномена и сущности безопасности[5]. Он считает, что субстанциональным основанием существования опасности выступает природа самосохранения качественной определенности рассматриваемого объекта[6]. Поэтому сама опасность предполагает наличие отрицания воспроизводимого бытии как возможную или уже актуализированную перспективу. Следствием выявления такой перспективы предстает оценка человеком или обществом в целом подобного положения и переход к принятию решений, коррекции своего бытия в условиях опасности.

Тем самым, следует согласиться с самим акцентом на том, что опасность связана с возможностью устранения качественной определенности объекта как основания его воспроизводства, его непрерывности бытия, с обнаружением происходящей деформации объекта по критерию качественной определенности, наличием тенденции, инерции разрушения определенности. При этом предполагается, что в данном "объекте" основной частью предстает человек, бытие которого определяется бытием объекта (сообщество, семья, государство, страна и т.п.).

Воспроизводимость бытия и развитие бытия человека зависимо от воспроизводства, развития, динамик смены состояний охватывающего объекта. Опасности для объекта становятся потенциальными или реальными опасностями для человека, для группы, сообщества и т.п. поскольку реальные объекты, например, "страна" являются многослойными и многоуровневыми, совмещающими многие типы бытия. Отсюда субъективное ощущение опасности или безопасности зависит не только от объективной динамики охватывающего объекта, но и от особенностей самоопределения человека, его включенности в тип бытия, в комплексы типов бытия (социокультурного, деятельностного, экономического, нормативного, культурного, духовного и т.п.).

При одних и тех же условиях опасного или безопасного бытия объекта разные люди и сообщества могут сознавать либо то же, что и происходит в объекте, либо иное состояние и соответствующее ему поведение, в том числе, чувствовать себя комфортно и в "большой беде".

Отношение к происходящему зависит от качественной определенности самого человека, группы, сообщества, допускающей или игнорирующей идентификацию с бытием охватывающего объекта.

Н.Н. Рыбалкин также утверждает, что феномен безопасности является рефлексивной формой определения существования в отрыве от реальной опасности[7]. Более того, сама безопасность трактуется как единство наличия и отсутствия опасности, а безопасность опосредуется активностью[8].

Следует отметить, что анализ безопасного бытия любого объекта, как в контексте отсутствия, так и в контексте присутствия опасности должен опираться на "объектный подход", который можно расслоить на "структурный", "системный" и "метасистемный" подходы.

Из-за неопределенности применяемых подходов и соответствующих мыслительных средств снижается уровень тонкости анализа и увеличивается потенциал допускаемых ошибок и неточностей.

При структурном подходе, обладающем максимальной эмпиричностью и минимальной глубиной, сущностные характеристики остаются скрытыми. Фиксируется лишь деформация структур, положительная или отрицательная, а также эмпирическая тенденция либо к разрыву связей, атомизации сложной структуры, либо к сохранению, либо к усложнению структуры. Нельзя анализировать отличие изменений и развития, изменения и деградации целого.

Системный, а тем более метасистемный подходы обеспечивают рассмотрение изменений в функционировании, в развитии, деградации, цикле бытия объекта[9].

Если в системном подходе, выраженном уже Аристотелем, анализ "форм" лежит в основе раскрытия сохраняемости объекта при его изменяемости в его "материи" или несохраняемости объекта при утере его "формы" даже при наличии материи, то в метасистемном подходе сама динамика "формы" определяется ее базисным основанием, ее "идеей" по Платону, по ее функциональной предназначенности.

Именно снижение определенности и влиятельности "идеи" на формные изменения подготавливает появление периода опасности даже при внешнем благополучии и "безопасности" внешних сред.

Одним из следствий указанного выше и является стремление "иметь" всему свое предназначение, сознавать и следовать ему, обеспечивая этим свой потенциал здоровья, воспроизводства, возможности совершенствования и развития.

Однако в основном в аналитике господствует наивный эмпиризм, структурный подход, называемый часто системным по категориальному предназначению.

Н.Н. Рыбалкин справедливо отмечает, что опасность объектного существования может быть моментом развития объекта, и отрицание кажущейся безопасности заключает в себе более подлинную безопасность[10].

Опасность становится средством обеспечения безопасности. Но это очевидно лишь в диалектике развития, которая включает в себя и первое отрицание, связанное с отрывом от инерции предшествующего уровня развитости, от специфичной для него формы объекта, и второе отрицание, когда устранение прежней формы ведет к появлению новой формы, соответствующей новому уровню развития, требующей новую материю для себя, отрицающую прежнюю, готовую материю.

В связи с основными качественными трансформациями форм, оснований уровней развитости и их ролью в судьбе объекта необходимо достаточно точно давать сущностную характеристику объекта, его функционального основания и применять логические формы организации мышления, прежде всего, в рамках идеи "псевдогенеза"[11]. Только разбираясь в этом можно ставить вопросы, касающиеся инновационной безопасности, безопасного прохождения пути развития и вообще цивилизационной безопасности.

Литература к разделу

1. Анохин П.К. Опережающее отражение действительности. Вопросы философии, 1962, № 7.